落实科学态度与责任教育,促进“教—学—评”有机衔接

2024-12-09张亮

摘 要:物理学科核心素养中的科学态度与责任旨在培养学生的科学本质观、科学态度与社会责任。课例“动能和势能”中蕴含着大量培养科学态度与责任的教学素材。从教材分析、教学设计及课堂实践三个方面阐述“教—学—评”有机衔接的具体做法,引导学生关注生活、珍爱生命,学会辩证地分析问题,在学习科学知识的过程中落实立德树人教育。

关键词:核心素养;“教—学—评”有机衔接;动能和势能

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)11-0025-5

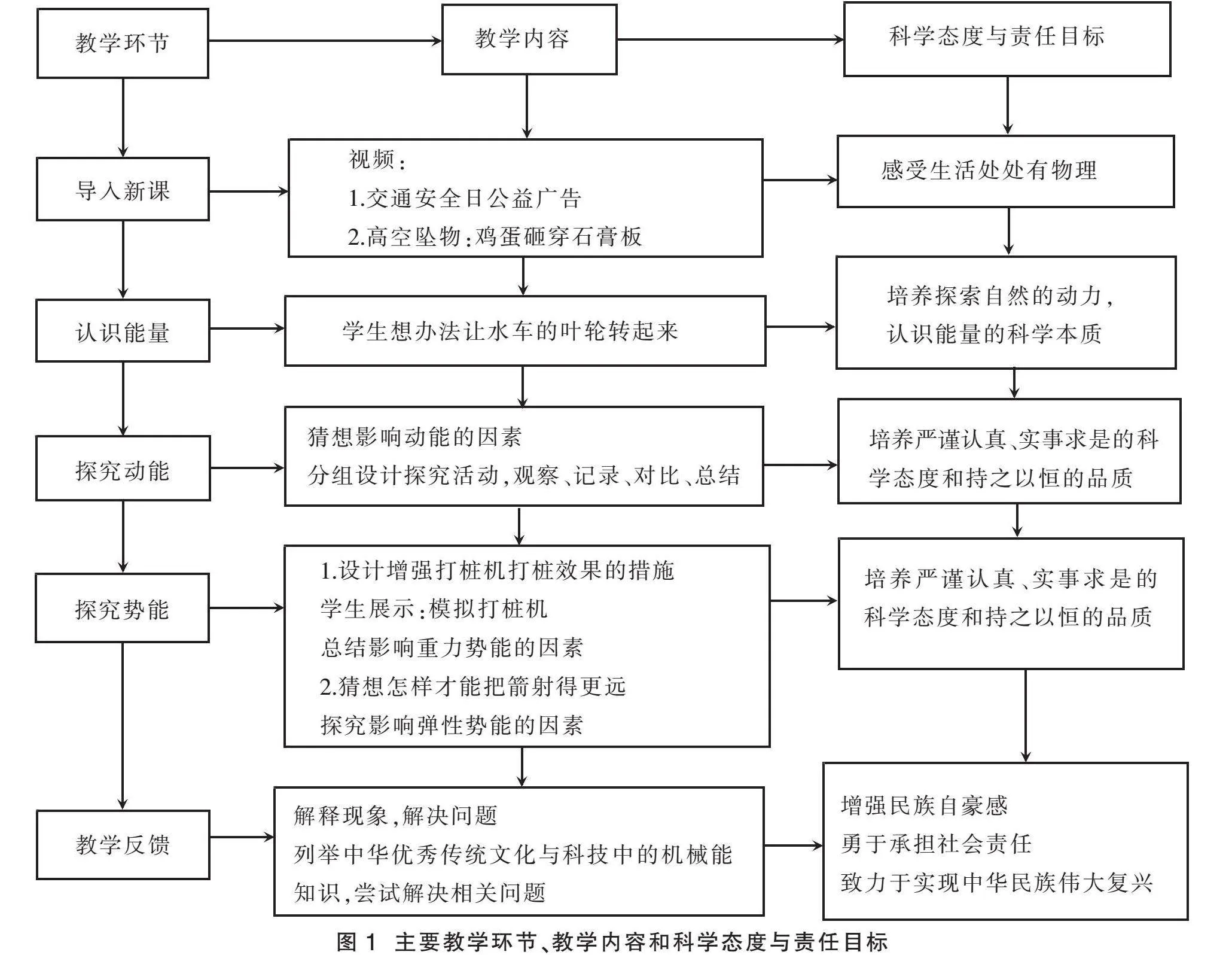

《义务教育物理课程标准(2022年版)》提出“教—学—评”一致性建议[1]。物理教学中的“教—学—评”一致性指的是课堂教学过程、学生学习过程、教学评价一致,具体地说,就是教学内容与学习质量、评价体系一致。同时强调将评价贯穿于整个教学过程中,最大限度地发挥评价的调控功能,主要体现在基于教学目标制订评价指标并基于此对各个教学环节的评价上[2]。一节课的教学目标一般应包含核心素养的四个方面。但是,不同类型的课侧重点不同。其中,科学态度与责任目标是指在认识科学本质和了解科学、技术、社会、环境之间关系的基础上形成的探索自然的内在动力,严谨认真、实事求是、持之以恒的品质,热爱自然、保护环境、遵守科学伦理的自学行为,以及推动可持续发展和实现中华民族伟大复兴的使命担当[1]。以人教版初中物理“动能和势能”为例,课例中既有物理观念的形成:能量、动能、势能概念;也有科学探究与科学思维能力的培养:设计影响动能与势能因素的实验、转换法的具体应用;更有科学态度与责任的熏陶:超速、超载及高空抛物的危害、葛洲坝水电站等[3]。本文以人教版初中物理“动能和势能”课例为例,基于学生的认知特点,设计“认识机械能”“猜想和探究机械能”“解释机械能”三个过程,以实验为中心,通过任务驱动及学生自主参与的形式,设计逐层深入的思维活动,帮助学生形成物理观念,提升探究本领,深入落实科学态度与责任教育。同时,结合课例阐述基于落实科学态度与责任教育促进“教—学—评”有机衔接的具体做法。

1 教材及学情分析

1.1 教材分析

“动能和势能”是在学习了力、重力、弹力、功的基础上进行的,课标要求知道动能、势能和机械能。通过实验了解动能和势能的相互转化。教材开篇通过举例引入能量概念,接着引入动能概念,重点探究物体的动能跟哪些因素有关,再让学生讨论为什么车辆要限速且不同车型设定的限速不同。最后通过打桩机、拉弓射箭事例介绍重力势能和弹性势能。

1.2 学情分析

本节是贴合“从生活走向物理、从物理走向社会”课程理念的典型课例,因为机械能的知识与日常生活息息相关,且有着广泛的应用,其中多处渗透着安全教育。生活中学生对机械能的认知是模糊的,只知道“车辆超速”“超载”“高空抛物”等行为十分危险,同时也知道被奔跑的同学撞倒后受伤更严重,高楼阳台的花盆看上去更危险,弓被拉得越弯曲,箭会飞得越远,但是不能从物理学的角度解释说明,即课前学生处于心求通而不达、口欲言而不能的“愤、悱”状态。

2 教学设计流程图

本节课的主要教学环节、教学内容及科学态度与责任目标如图1所示。

3 “教—学—评”有机衔接的课堂教学实践

“教—学—评”有机衔接的目的是将核心素养贯穿教学过程中,最终都指向学生的正确价值观、必备品格和关键能力的培养。本节内容单纯从物理知识的角度看,学生结合生活常识和实验探究很容易掌握动能与质量、速度有关;重力势能与重力、高度有关;弹性势能与材料、弹性形变量有关。但是,本节课的科学态度与责任目标意义更大,比如学生体会科学探究器材的简易性,了解超速与高空坠物的危害性,感受动能与势能的相对性,在此基础上形成珍爱生命、尊重科学的自觉行为。依据上述教学设计,展示基于创新实验设计、着重落实科学态度与责任教育的“教—学—评”有机衔接的课堂教学实践过程。

3.1 导入新课

导入语:社会在发展,时代在进步,楼房在增高,车辆在提速。

视频1:交通安全日公益广告:“儿行千里母担忧,母行千里儿守候。十次事故九次快,开车不是拉力赛;十次事故九次抢,超车不能拿大奖。”

视频2:从25层高楼下落的鸡蛋砸穿石膏板。

思考:车辆超速、高空抛物为什么有巨大的危害?

设计意图:利用视频渗透生命教育和安全教育思想,同时引导学生从物理学的角度思考超速、超载、高空抛物等行为非常危险的实质是什么。学生难以用已有知识表达清楚,把他们引入“愤、悱”的状态。

学生表现与评价:学生举出自己被碰撞的实例,看到鸡蛋砸穿石膏板的视频,非常震惊,但是说不出道理。这即为想要的效果。

3.2 认识能量

展示小水车,教师示范用手指拨动叶轮,叶轮转动起来(图2)。(为了增大可视性,将半个叶轮贴上红纸。)

分析:叶轮受到手指施加的力,并在力的方向上运动一段距离,说明此过程中手指对叶轮做了功。

请学生思考并尝试还有哪些办法可以使叶轮转动。

可以选择的物品有吸管、小喷壶、沙子、小钢球、皮筋、弹簧等。

根据学生的操作进行总结:流动的空气、水流、运动的钢球、高处下落的沙子与水、拉伸的皮筋、压缩的弹簧都能够对叶轮做功,使叶轮转动,就说它们有能量。

学生对比以上物体之间的差异,发现物体虽然都有能,但是原因不同。在此基础上归纳动能、势能的概念。

设计意图:通过实例与活动,使学生明确功和能量的关系,建立起能量的初步概念。学生在参与、体验中感受“事物有联系,万物皆有能”。不同的物体具有的能量不一定相等,在学习能量概念的同时,也能体会到不同的人“能力”“本领”也有差异。

学生表现与评价:学生积极参与活动,会利用各种小物品使叶轮转动,会归纳能量的概念。在教师的引导下,能归纳动能与势能的概念。不同的学生,办法多少不同。教师对每个参与活动的学生给予肯定。

3.3 探究动能的影响因素

3.3.1 分组活动:探究物体的动能跟哪些因素有关

猜想:学生结合生活经验提出合理的猜想,并表达自己的观点。

分组活动器材:塑料电线槽,小木块,大小不相同的玻璃球、铁球,如图3所示。

讨论:研究对象是什么?用什么研究方法?观察什么现象?有哪些注意事项?

学生探究并总结结论:动能的大小与质量、速度有关。质量一定,速度越大,动能越大;速度一定,质量越大,动能越大。

3.3.2 应 用

结合教材思考:

(1)为什么对机动车的最高行驶速度进行限制?

相同的道路上,为什么大客车的限速要低于小轿车的限速?

(2)对比跑百米的运动员和飞行的子弹的相关数据,分析质量与速度对物体动能的影响效果。

(3)高速飞行的飞机如果遇到小鸟,小鸟有可能撞坏飞机,为什么?

设计意图:让学生经历科学探究的关键步骤,巩固科学研究的方法,培养严谨认真、实事求是的品质。通过学以致用,加强物理与生活的联系,通过解释现象、解决问题巩固知识,同时明白不同的因素对动能的影响效果不同,同时渗透安全知识教育思想。

学生表现与评价:学生已经熟悉探究活动的基本流程,会采用控制变量法及转换法研究本问题,会控制小球的高度以免小球和木块飞出轨道,知道小组分工合作。对于表现优秀的小组,教师请他们做课堂探究活动展示,其他同学点评,以增强他们的自信心,激发学习热情。部分学生一开始不太明白“飞机怕鸟”的道理,回顾运动的相对性之后才能理解。最终明白了“动能也是相对的”这一结论。

3.4 探究势能的影响因素

3.4.1 重力势能

视频:打桩机把重锺高高举起再放下,将地面砸结实。

思考:如果只允许砸一次,怎样设计打桩机才能使效果更好?

探究活动:影响重力势能的因素。

探究器材:泡沫塑料板,三根筷子,透明塑料管,200 g和400 g的钩码,如图4所示。

学生结合第一次活动的思路进行实验并总结结论:在地球表面附近,重力势能的大小与质量和被举的高度有关。质量一定时,被举的高度越高,重力势能越大;被举的高度一定时,质量越大,重力势能越大。

应用:(1)结合三峡大坝图片及相关数据,分析三峡水电站为什么能输出很多的电能。

(2)建筑工地安全标语:“不戴安全帽,不准进工地”,请说出其中的道理。

3.4.2 弹性势能

演示实验:将塑料块紧靠弹簧并将弹簧压缩,放手后,观察现象;改变弹簧压缩量再次实验,并进行对比。MeRRc+G5zHDlntzvT7YDVw==

学生体验活动:将同样长度的橡皮条和弹簧拉伸到同样的长度,感受难易程度,如图5所示。

学生实践并总结结论:物体弹性势能与物体弹性形变的大小有关。物体的弹性形变越大,它具有的弹性势能越大。物体的弹性势能还与材料有关。

活动:射箭比赛,看看怎样把箭射得更远。

设计意图:利用泡沫板、筷子、橡皮条、拉力器中的弹簧等简易、废旧物品进行创新实验教学,渗透控制变量的实验思想及“废物利用、万物皆可用”的实验做法,通过举世瞩目的三峡工程培养学生的民族自豪感,通过小游戏加强安全教育,同时感受物理知识的应用。

学生表现与评价:学生对于利用筷子和泡沫板做探究实验非常感兴趣。知道尊重实验事实,能感受到三峡工程的雄伟壮观,能科学解释戴安全帽的作用。通过拓展的事例明白重力势能也是相对的,学习用相对性的思想分析具体问题。能够接合三峡工程初步感受能量转化的过程。在射箭游戏中,能够考虑到他人,安全操作,知道利用所学知识达成目标。

3.5 教学反馈

例1 判断下列诗词中描述的物体具有哪种形式的机械能

(1)滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。“滚滚江水”具有( )

(2)成吉思汗,只识弯弓射大雕。拉弯的“弓”具有( )

(3)危楼高百尺,手可摘星辰。高处的“楼”具有( )

例2 《民法典》中规定“禁止从建筑物中抛掷物品”,生活中更要杜绝“高空抛物”这种严重危害公共安全的行为。如图6所示是某小区内的宣传标语,请从物理学的角度分析“高空抛物”危害性大的原因__________________________

例3 2021年7月30日,在东京奥运会蹦床女子决赛中,我国选手朱雪莹夺得女子蹦床金牌。图7是游乐场内小朋友玩蹦床的情景,小朋友将蹦床下压的过程中,分析蹦床机械能的变化。

设计意图:物理习题的演练承载着落实科学态度与责任的教育功能[1]。从科学态度与责任的角度设计以上三个例题,目的是让学生感受到诗词中的文字之美,受到中华优秀传统文化的熏陶;通过法律宣传普及安全教育常识,引导学生做守法好公民;通过奥运健儿为国增光的事例培养学生实现中华民族伟大复兴的使命担当。总之,通过习题演练,引导学生关心生活,关注社会,增强严谨的科学态度与社会责任。

学生表现与评价:学生能够根据列举的诗句进行拓展,展示文学作品中的物理之美,能够结合生活从物理学的角度解释禁止高空抛物的原因,能够正确分析出人与蹦床之间能量的转化。

4 总结与反思

教学的目的为了学生学习,学生学习的目的是为了学得本领,完善品格,教学效果是通过学生的学习过程及学习效果进行反馈的,因此“教—学—评”有机衔接是课堂教学的必然。在核心素养引导下,不同的课型侧重点不同,比如,课例“功”侧重于物理观念的形成;“牛顿第一定律”侧重于科学思维与科学探究能力的培养;“自然界中的水循环”侧重于培养科学态度与责任。指向科学态度与责任目标的“教—学—评”有机衔接的课堂实践,通过挖掘教材中的科学态度与责任教育的素材确定学习目标,设计教学流程,展开基于真实问题情境的课堂教学和及时全面的评价,争取把教材中潜在的育人素材变成真实的育人活动。德国物理学家劳厄说:“重要的不是获得知识,而是发展思维能力。教育无非是一切已学过的东西都遗忘掉的时候所剩下来的东西。”科学态度与责任即为“剩下来的东西”的一部分。校园内忽视安全、漠视生命的事例时有发生,把安全教育融入物理知识的学习过程,既符合物理课程标准的要求,也符合学生的身心发展规律。教师通过目标、方法与实践[4],将教材知识中蕴藏的科学态度与责任目标转化为学生的内在动力、行为习惯、意志品格与伦理道德,将对学生的终身发展产生积极影响。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:5,44.

[2]王贺佳,孙宝东,赵振宇,等.融合SOLO分类理论的初中物理“教—学—评”一体化设计分析——以“浮力”教学为例[J].物理教学,2023,45(10):36-39.

[3]彭前程,杜敏.义务教育教科书八年级物理(下册) [M].北京:人民教育出版社,2012:61-69.

[4]张步青,张世成.指向核心素养培育的“教—学—评”一致性的教学实践——以苏科版“升华和凝华”课堂教学为例[J].物理教师,2023,44(8):37-40,45.

(栏目编辑 刘 荣)