百米赛跑全程速度差异的运动学分析

2024-12-09许小燕曾红彬

摘 要:以“百米赛跑全程速度差异的运动学分析”为例,阐述了以真实问题为导向的项目式学习设计。项目围绕核心驱动问题展开,将任务逐级分解,设计问题,驱动项目实施。通过教学实践,发现该项目的实施提高了学生学习物理的热情,养成了科学探究意识,增强了科学思维能力,提高了在真实环境中运用物理知识解决问题的能力,从而提升学生的物理学科核心素养。

关键词:项目式学习;真实问题;百米赛跑;速度测量

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)11-0016-5

今年我校高一新生首次招收田径类体育特长生,竞赛运动备受关注。因此,我们就如何提高我校运动员百米赛跑成绩开展项目式学习探索。通过从运动学角度分析我校运动员和我国“飞人”苏炳添的百米赛跑数据,得出在百米赛跑速度变化上两位运动员的差距,进而得出影响运动员成绩差异的原因,提出具有指导性、可行性的建议,以期助力我校特长生百米赛跑成绩的提升。

1 背景和意义

在项目式学习过程中,在教师的帮助下,学生面对来自真实世界的挑战性项目任务,开展一定周期的探究、合作,完成项目成果,获得知识、能力、素养的协调发展[1]。在学习过程中,学生能够完整地经历制订目标—组建团队—确立核心驱动问题—项目实施—形成成果—展示评估的过程,进而获得知识与技能,养成探究意识,增强思维能力,提升问题解决能力及团队协作能力等。

项目以“百米赛跑全程速度差异的运动学分析”为内容,组织学生开展研究性学习。旨在通过多元化思维学会速度的测量方法,体会极限思想,运用所学知识解决实际问题,为我校运动员今后的训练提供理论参考。

2 项目设计

项目设计是指将一个理念或想法转化为可行性的、可实施的方案或计划的过程。本项目设计包括:项目目标、项目内容、核心驱动问题与分解驱动问题、项目实施等系列活动。

2.1 项目目标

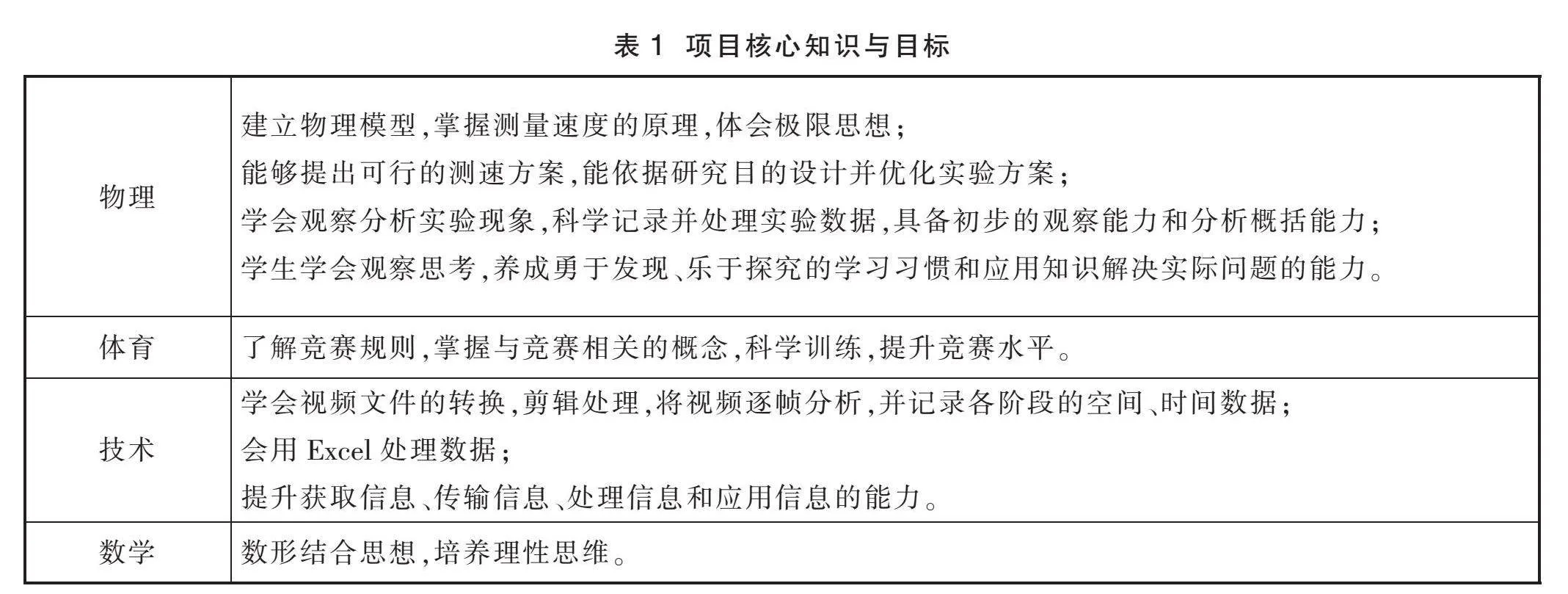

本项目基于生活真实情境,以高中物理学科知识为载体,借助体育、信息技术、数学等跨学科知识交叉呈现项目化成果。通过项目学习,学生掌握学科知识,了解竞技赛的相关规则,培养协作、探究意识,提升观察能力、分析概括能力、应用知识解决实际问题的能力。项目目标如表1所示。

2.2 项目内容

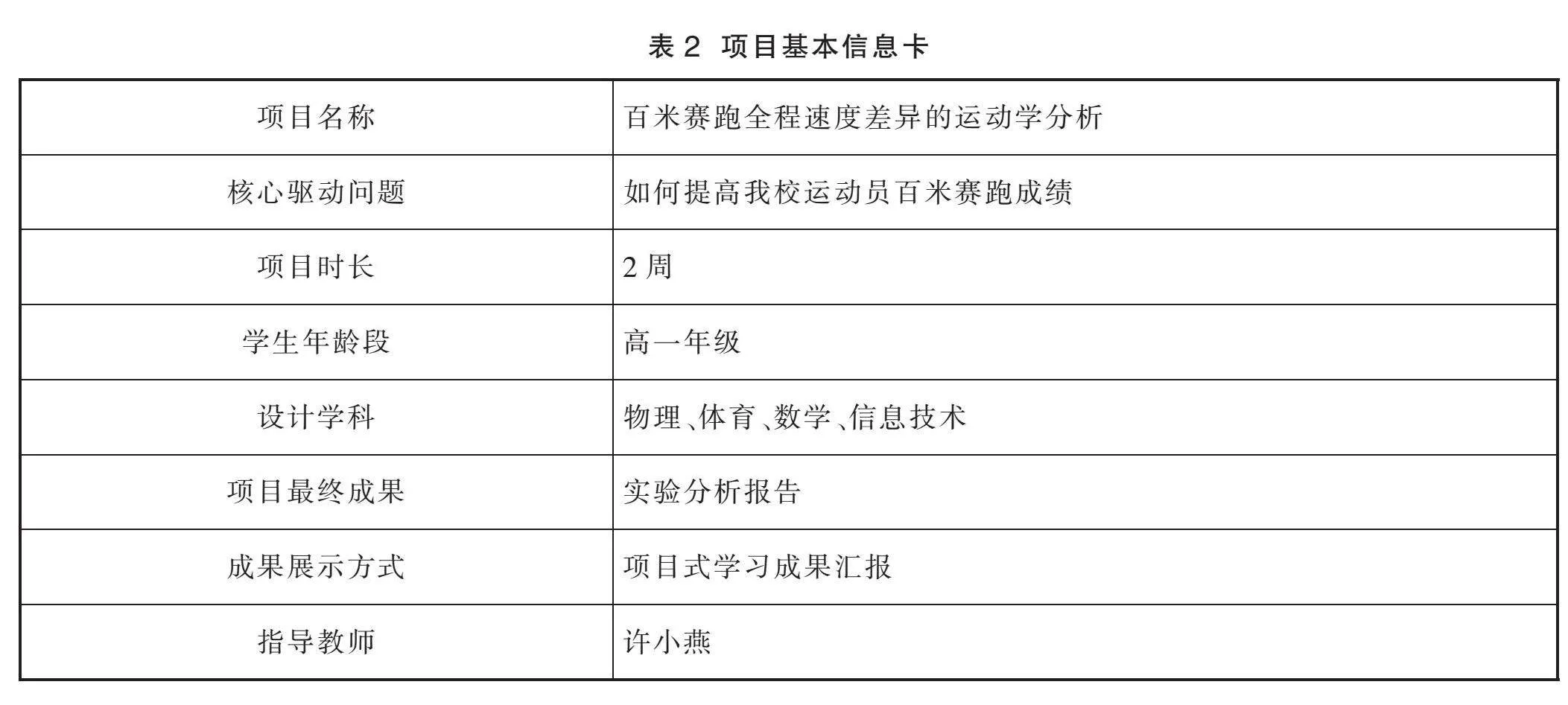

项目以“百米赛跑全程速度差异的运动学分析”为内容,学生自主设计实验方案进行测量、记录、分析数据,得出结论,学生深度参与学习过程,体验科学探究,养成学科核心素养。项目基本信息如表2所示。

2.3 核心驱动问题与分解驱动问题

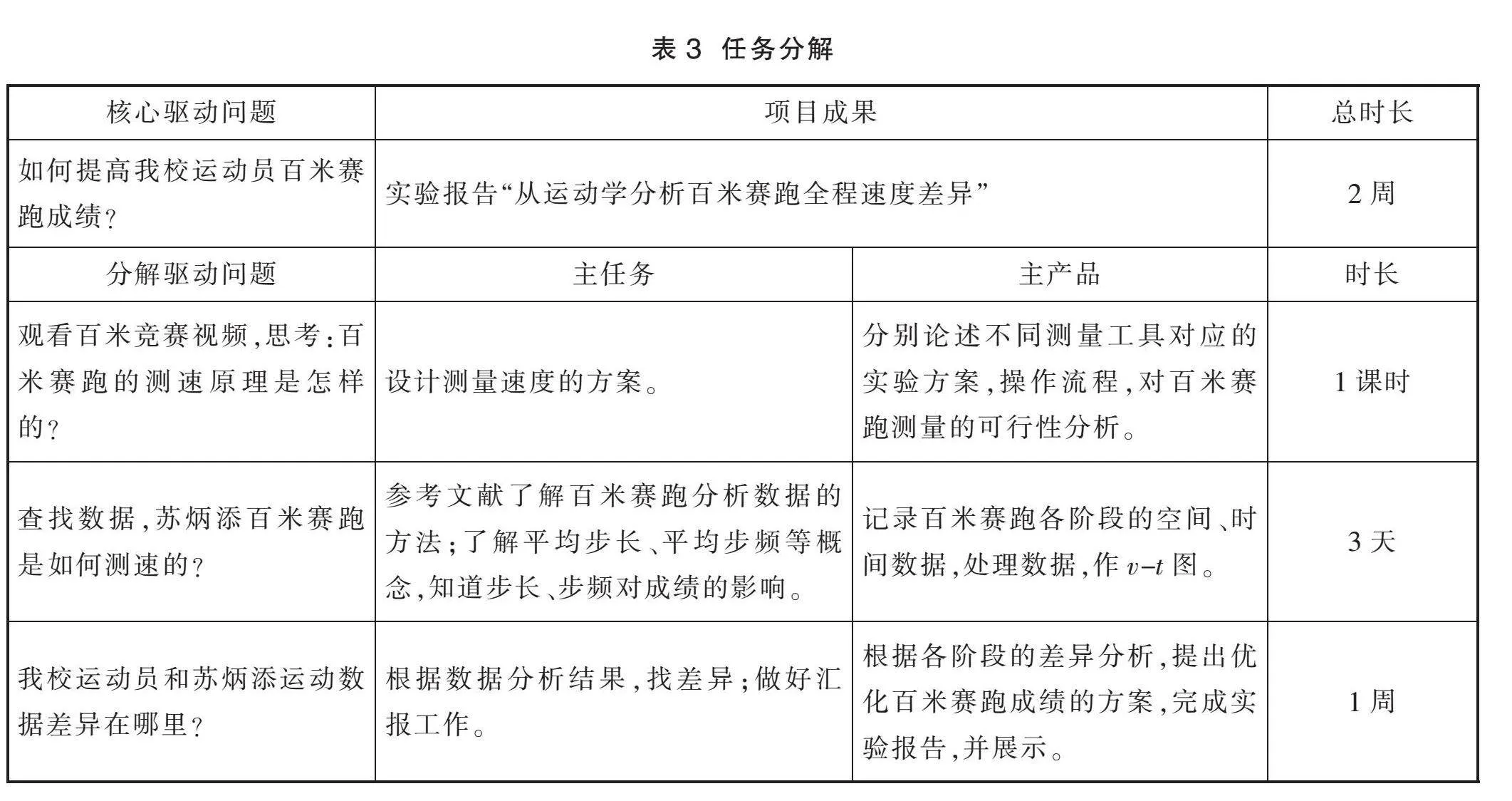

教师抛出核心驱动问题,组织学生进行项目讨论与组建,引导学生基于核心驱动问题自主分解驱动问题,培养学生主动提出问题的能力。任务分解如表3所示。

2.4 ; 项目实施过程

2.4.1 入项活动

如何提高我校运动员百米赛跑成绩?

持续时间:1课时。

教学活动:

教师展示苏炳添的百米赛跑视频。随机采访研究团队学生的百米赛跑成绩,让他们放松下来。

组织学生讨论,百米赛跑的成绩好坏取决于什么指标?

学生思考交流,得出时间短,速度大。

教师继续组织学生讨论,百米赛跑是匀速直线运动吗?各阶段速度有什么变化?如何提升各阶段的速度?

宣布项目目标,我们将对我校运动员与苏炳添百米赛跑全程速度差异进行分析,找出差距,提出我校运动员提升百米赛跑成绩可行的建议。

设计解析:通过交流让学生知道从测速度入手分析问题,锁定下一个阶段重点探究的方向。

2.4.2 分解驱动问题1

百米赛跑的测速原理是怎样的?

持续时间:1课时。

教学活动:

教师展示教学材料,呈现苏炳添百米赛跑的视频资料。

引导学生讨论一般测量速度的方法有哪些?分别是如何实现的?不同方案遵循的原理是否相同?

学生分小组交流讨论后汇报成果。总结如下:①利用打点计时器测物体运动速度。纸带上的点迹记录了小车的运动情况,要计算某一瞬时速度,用相邻两点间的平均速度来代替。②利用光电门测速。小车通过光电门的瞬时速度用遮光片的宽度与遮光时间的比值来确定。③频闪照相测速。设定闪光频率,可以确定曝光周期,通过读取合成照片中某一位置两侧小球的位置坐标,用求平均速度的原理来确定这一位置的瞬时速度,与打点计时器原理相同。④三种测量方案遵循的原理是一样的,都是运用极限的思想,用微小时间内的平均速度来代替这一时刻的瞬时速度。

教师引导学生继续讨论,上述测量方案能用于百米赛跑的测速吗?困难点在哪里?如何解决?

学生的探究热情被点燃,时而思索,时而质疑,天马行空的想法都冒出来了。有学生提议自制一组大型光电门,记录各个位置的瞬时速度。有学生补充,可以用手电筒光,人体挡光时间可以录制视频,通过慢放镜头的方法找到遮光前后的两个时刻。又有学生说,白天手电筒挡光看不清楚,更拍不到,不如在地上划线。另一位学生抢答,划线不行,时间太短测不出来,画双线,相当于遮光板……最后统一的结果是:百米跑道上,每隔10 m画一条1 m宽的双线,再用手机摄像功能“跟拍”录制我校运动员百米赛跑全程的视频,在画双线处逐帧分析,测出运动员通过双线的时间,从而求出对应的瞬时速度。

设计解析:教师引导学生观看实验视频,探究速度测量的方法,既巩固了学科知识,又运用学科知识解决了真实问题,让学生体验如何将一个实际问题转化为研究项目,尤其是如何合理地分解项目并学会提出问题很关键。在此过程中培养学生的创新意识和应用意识。

2.4.3 分解驱动问题2

苏炳添百米赛跑是如何测速的?

持续时间:3天。

教学活动:

(1)教师分发资料包,包括苏炳添百米赛跑视频;与百米赛跑相关的研究资料。

(2)学生利用周末时间自主学习教师分发的资料包,并查找相关资料,分析苏炳添百米赛跑是如何测速的,下周分小组交流成果,教师对学生实验进展进行跟踪和引导。

优胜小组的成果展示如下:

小组1:通过查找资料发现,谢慧松在百米分段速度的研究中,将百米全程分为四个阶段:起跑加速阶段(0~30 m)、途中跑加速阶段(30 m~50 m)、最大速度阶段(50 m~80 m)、速度下降阶段(80 m~100 m)[2]。我们从百米跑整体观入手,分四个阶段进行研究。通过视频慢放发现,测量苏炳添每10 m处的瞬时速度存在困难,用跨一步的长度除以对应时间,由于时间太短,逐帧播放画面变化不明显,导致跨步时间测量误差过大。多数文献资料显示,按照10 m取平均速度更符合真实情境。

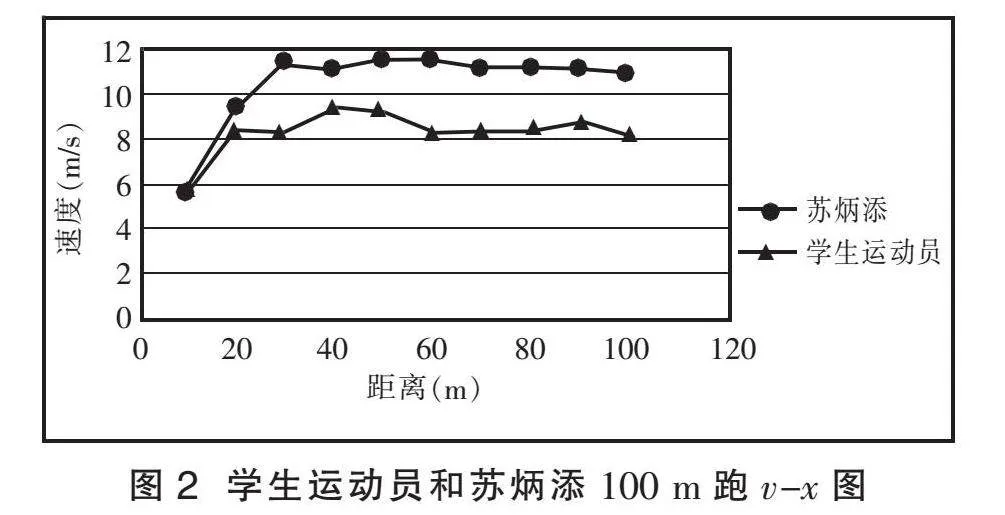

数据采集及处理:将苏炳添2015年国际田联钻石赛尤金站9秒99季军视频导入CourseMaker软件进行裁剪,只保留研究分析所需要的片段。对保留的视频进行降帧慢放,数出百米赛跑的总步数,按照每10 m取平均速度,我们用作为每10 m的分界线,记录时间节点。平均速度=。将提取的数据计入Excel表格中(表4),插入带直线和数据标记的散点图,绘制平均速度关于距离的图像(图1)。

小组2:我们引入“步长”和“步频”等概念来比较我校运动员和苏炳添的成绩差异(表5),平均步长=,平均步频=,步长指数=,步频指数=步频×身高,余步参考终点线宽计算。步长和步频是现代短跑技术的核心,也是构成跑速的主要因素。步长指数和步频指数两项指标可以更加客观、准确地证实步长、步频与跑速之间的内在联系。此外,还有步长指数和步频指数相对应的评价标准(步长指数:男子≥1.2,女子≥1.15;步频指数:男子≥8,女子≥7.5)[3]。

设计解析:本阶段是基于真实问题解决的科学探究过程。学生通过给定的参考资料,自主收集有用信息,实验过程中对前期方案可行性产生质疑,对实验作出修正,再实验,再收集数据,学生在一次次探究过程中更能理性、辩证性地思考问题,大大提升了学生解决问题的能力、科学思维能力和质疑创新精神。

2.4.4 分解驱动问题3

我校运动员和苏炳添运动数据差异在哪里?

持续时间:1周。

教学活动:

(1)利用学校体训队训练时间,组织小组成员对百米赛跑的运动员进行成绩测试并进行全程录像。

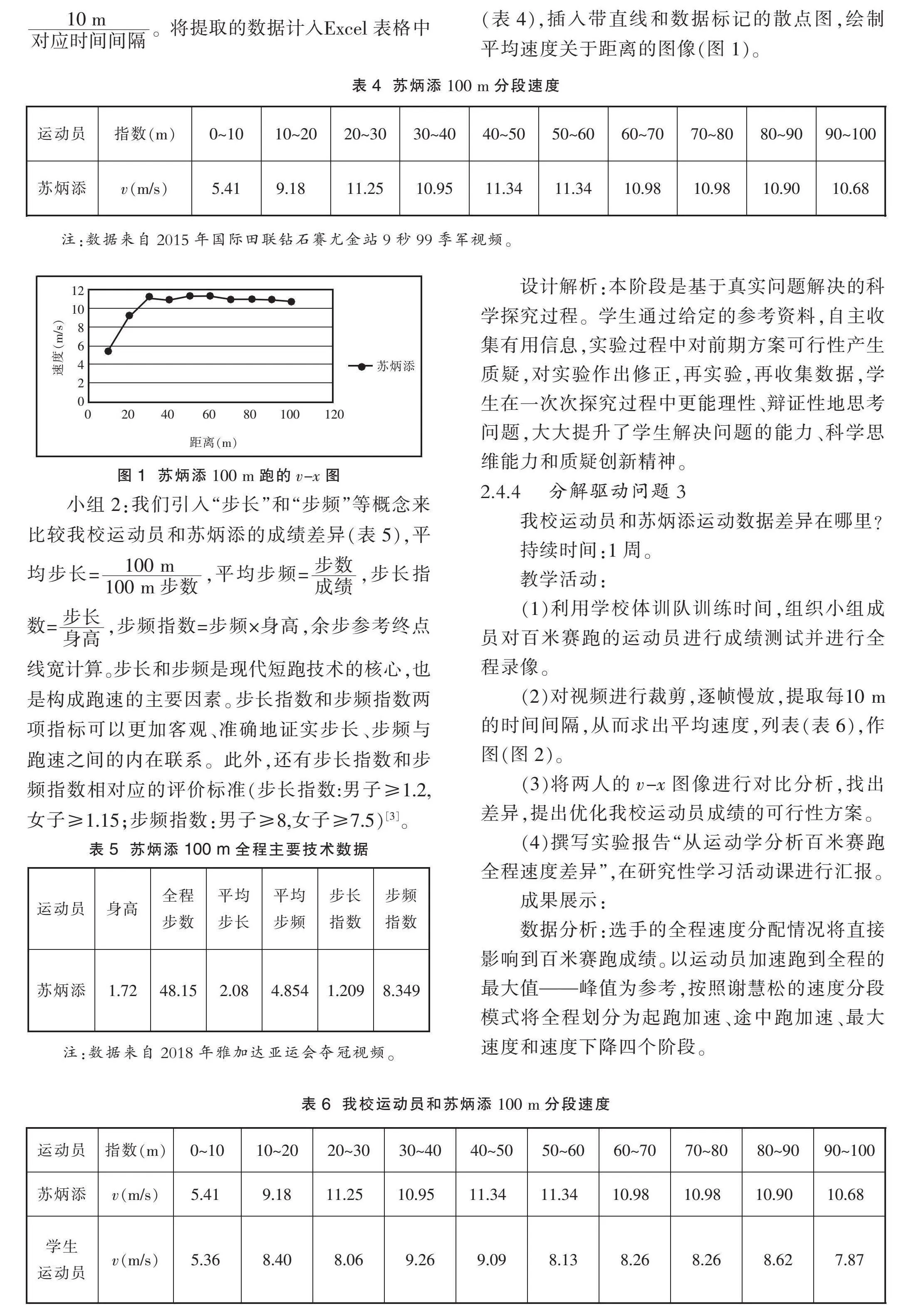

(2)对视频进行裁剪,逐帧慢放,提取每10 m的时间间隔,从而求出平均速度,列表(表6),作图(图2)。

(3)将两人的v-x图像进行对比分析,找出差异,提出优化我校运动员成绩的可行性方案。

(4)撰写实验报告“从运动学分析百米赛跑全程速度差异”,在研究性学习活动课进行汇报。

成果展示:

数据分析:选手的全程速度分配情况将直接影响到百米赛跑成绩。以运动员加速跑到全程的最大值——峰值为参考,按照谢慧松的速度分段模式将全程划分为起跑加速、途中跑加速、最大速度和速度下降四个阶段。

(1)加速阶段:苏炳添起跑开始剧烈提速,跑到30 m处速度达到峰值,之后稍有回落,在50 m处再次出现速度高峰;学生运动员起跑加速也很明显,但加速距离短,在20 m处速度开始有明显回落,在30 m处速度最低,之后速度迅速提升至最高值。

(2)最大速度阶段:苏炳添在50 m~80 m区间在峰值附近维持相对稳定略有回落;学生运动员速度峰值保持距离短,在50 m后速度有明显下滑,维持在相对较低的速度奔跑。

(3)速度下降阶段:苏炳添在最后20 m速度稳中有降;学生运动员在90 m处有明显的提速,之后又明显下降。

(4)从整体来看,无论是速度峰值,还是各阶段的稳定性、耐力,学生运动员与苏炳添还存在很大差距。

结论:学生运动员起跑反应迅速,起跑速度达到了5.36 m/s,达到专业水平。在100 m全程速度分配不合理,速度峰值仍有很大的提升空间,峰值维持距离短,最大速度阶段呈现波浪形变化,后期需要进行科学训练,加强体能、耐力、负重等方面的训练。

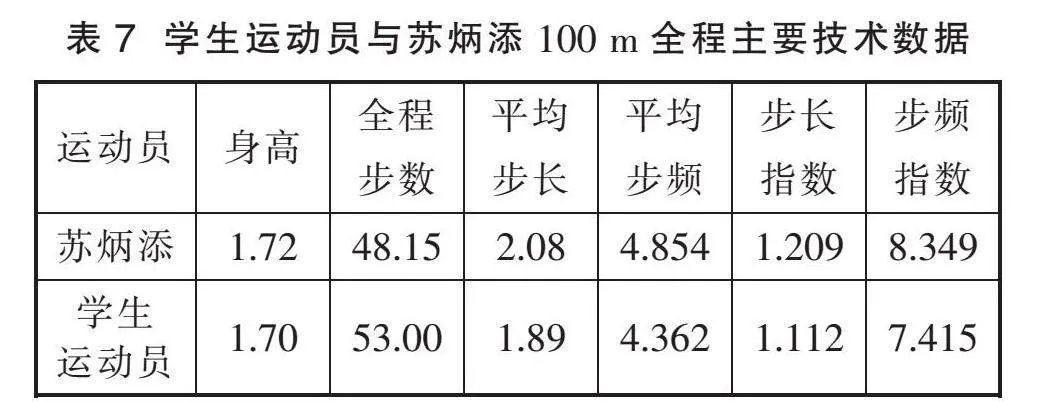

数据分析:如表7所示,学生运动员步长、步频与苏炳添存在较大差距,步长指数和步频指数也未达标。(步长指数:男子≥1.2,女子≥1.15;步频指数:男子≥8,女子≥7.5)。

结论:决定运动员百米赛跑速度的主要因素是步长和步频。一般来讲,要想提高步长,必须提高后蹬和摆动效果。后蹬要力量大、速度快、动作充分,同时要掌握好后蹬的方向和角度。因此,在平时的训练中,应注意后蹬和蹬摆配合技术的练习,同时增加一些负重的训练。提高步频应尽可能缩短每一单步的支撑时间和腾空时间。但是,步长和步频两者是相互依存、相互制约、辩证统一的,在步长一定的情况下,增加步频则可以使跑速增大,或者步频一定的情况下,增大步长,也可以提高跑速。但在训练过程中,过分加大步长会延长每一单步的时间致使步频降低,而过分加快步频也会影响每一单步的受力效果而导致步长减小。因此,只有了解影响步长和步频的各种因素及两者之间的制约关系,通过日常科学系统的训练,才能够有效提高跑速。

3 项目反思

3.1 项目收获

在项目实施的过程中,学生能够沉浸式与真实问题相链接,以小组合作的形式,通过解决生活中的实际问题来促进自身的学习与发展。学生的主体地位得到了充分体现,真实生活情境中的问题往往都是复杂、繁琐的,教师引领学生用科学方法解决实际问题,学生在活动过程中学会了自主、有针对性地检索资料,在解决问题的过程中不断有新问题出现,需要跨学科的知识,需要设计方案、评估方案的可行性,学生在解决这些繁琐问题的过程中养成了探究意识,提升了批判性思维能力,加强了团队合作意识,增强了综合分析问题、解决问题的能力,提升了学生的学科核心素养。

3.2 不足与困惑

在项目式学习的开展过程中,教师的知识储备和技术要不断适应解决真实问题的需求;实验中的可变因素过多,导致实验的复杂性,对项目的实施提出多方面的要求。

4 结 语

项目式学习作为一种行之有效的探究式学习方式,能够帮助学生建立学科与学科之间、学科与真实问题之间的联系,不仅使学生能够通过对信息的筛选、分析、加工、应用达到解决真实问题能力的阶段性目标,又能够使学生在潜移默化中促进交流与合作,增强科学探究的真实性,凝练科学思维方式和科学探究方法,激发并提高学生对物理学习与研究的兴趣,促进学科素养的发展,达成正确的价值观、必备品格和关键能力的终极目标。

参考文献:

[1]桑国元,叶碧欣,王翔.项目式学习教师手册[M].北京:北京师范大学出版社,2023:31.

[2]谢慧松.中外优秀男子百米分段速度的研究[J].北京体育大学学报,2005,28(3):407-409.

[3]易文娟,詹晓梅,王双,等.苏炳添、张培萌与博尔特百米技术差异分析[J].山东体育科技,2015,37(2):63-65.

(栏目编辑 赵保钢)