对优生开展“溯源”教学的研究

2024-12-09方武增

摘 要:对高中学段中资质较优的学生开展“溯源”教学是必要且可行的。以对“电荷及库仑定律”的“溯源”补充教学为例,通过融入物理学史的方式,将电荷守恒定律及库仑定律的建立过程呈现于课堂,增强教学的趣味性,引起学生的深度思考,实现更有效的教学。

关键词:“溯源”教学;电荷守恒定律;库仑定律;物理学史;趣味性;科学思想

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)11-0010-3

古代汉语词典,对“溯”的解释是:逆流而上,意喻向上推求;对“源”的解释是:水流始出的地方,意喻来源、根源,也有探求之意。在高中物理课堂进行“溯源”这一环节的教学,实际是要引导学生在学习物理概念或物理定律的过程中,“追溯”其发展之“源”,了解相关的发展历程,在时空上更立体地形成正确的物理观念。

1 对优生开展“溯源”教学

对优生开展“溯源”教学是必要的。高中学段中资质较优的学生,在常规课堂中往往会面临着“吃不饱”的情况。有时教师在讲课时,部分优生干脆自已看资料,不是他们不想听讲,而是因为教师讲的内容,他们在课前已经自习过了。若此时教师还是按部就班地照本宣科,学生会感到索然无趣。因此,教师必须思索将什么样的“素材”融入教学设计,展现于课堂,才能让这群优生“解渴”,让他们有一种获得感。

对优生开展“溯源”教学是可行的。对优生开展概念或定律的“溯源”教学,是一种较好的能提高优生听课兴趣的教学模式。首先,任何一个物理概念或物理定律的建立,都会经过一个漫长而艰辛的历程。现在我们能读到的许多经得住考验且表述简洁的定律,其中必定包含着许多科学的研究方法、理性的思维方式及伟大的科学家精神,而这些毫无疑问是物理学中最宝贵的东西,也是教师在物理教学中的宝贵教学资源。

2 高中物理“溯源”教学案例研究

下面以对“电荷及库仑定律”的“溯源”教学为例,在立足于课本内容的基础上,通过融入物理学史的方式,将电荷守恒定律及库仑定律的建立过程补充呈现于课堂,增强教学的趣味性,同时引起学生的深度思考。

2.1 拓展电荷守恒定律

2.1.1 高中课本的表述

在高中物理必修第三册(人教版)对“电荷守恒定律”(law of conservation of charge)是这样表述的:“电荷既不会创生,也不会消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移的过程中,电荷的总量保持不变”,这个结论叫作电荷守恒定律。

在这条定律提出之前,课本先呈现出“摩擦起电”和“感应起电”,并举了相应的例子,再总结性地提到:“无论是摩擦起电,还是感应起电,都没有创造电荷,只是电荷的分布发生了变化而已”,最后提出了“电荷守恒定律”。

2.1.2 “溯源”教学

拓展一:电荷既不会创生,也不会消灭。

课本是基于“摩擦起电”和“感应起电”都没有创造电荷,从而提出:电荷既不会创生,也不会消灭。但事实是否如此呢?

从1746年起,富兰克林(美)利用当时的菜顿瓶做了一系列的实验,菜顿瓶在加电之后,其所有的电火要素总量不比在加电之前多,而放电之后所具有的电火要素总量也不比放电之前少[1],这就是后世人所称的“电荷守恒定律”。

而在现代物理学研究中,科学家发现,粒子在相互作用过程中,电荷可以产生,也可以消失。例如,一个高能量的光子碰撞一个重原子核时,该光子可以转化为一个带正电的正电子和一个带负电的负电子,这也称为电子对的“产生”;而当两个正、负电子在一定条件下相遇时,又会同时消失而产生光子,这也称为电子对的“湮灭”。

1929年,中国核物理的开拓者赵忠尧先生在美国加州理工学院做研究工作时,在实验中观察到硬γ射线在铅中引起的一种不同寻常的辐射,这正是由正负电子湮没产生的γ射线,这是人类在历史上首个能直接观测到直接由反物质产生和湮没所造成的现象的物理实验[2]。

1930年5月间,赵忠尧、英国的塔兰特和德国的霍普费尔特,在他们彼此独立的论文中提出了各自的发现,即发现了钍C的能量有百万电子伏特的射线被重元素的“反常吸收”。这是对电子对产生过程最早的观测[3]。

所以,随着科学研究的深入,逐渐发现电荷会以另一种方式创生或湮没。

拓展二:两金属小球接触后的电量分配。

课本提到:如果使一个带电的金属小球与另一个不带电的完全相同的金属小球接触,电量“分给后者一半”,这里的“完全相同的金属小球”指大小和材料均要相同。小球大小相同,即半径相同。由于两金属球相碰后形成一组等势体,半径为R且带电量为q的小球电势为U=,即q=4πεRU,q∝R,所以当两个孤立金属球等势体R相同时,=,才有可能出现电荷相等;另外,若是两种不同的金属接触瞬间,两者之间会产生电位差,这就是所谓的“接触电位差”[4],此时内部的平稳会被破坏,会迫使电荷发生移动,从而影响到电量的分配,所以要求材料相同。

拓展三:对于守恒思想的思考。

世界上没有任何一种物质、一种定律是永恒不变的;每一件事物都处在永恒的动态发展之中。1956年,李政道和杨振宁提出了宇称不守恒,颠覆了大众之前对“守恒”的认知,说明某些守恒定律在强相互作用领域内是成立的,而在弱相互作用领域内是不成立的。

电荷守恒定律描述的是:对于某个(已确定边界)系统,如果没有净电荷出入其边界,那么该系统的正、负电荷的代数和保持不变。

2.2 拓展研究库仑定律

2.2.1 高中课本的表述

英国科学家卡文迪许和普里斯特利等人都坚信“平方反比”规律适用于电荷间的力,但是最终解决这一问题的却是法国科学家库仑。他设计了一个十分精妙的实验——扭秤实验,以便研究电荷之间的作用力。通过实验观测,并总结出真空中两个静止点电荷之间的相互作用力大小,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的二次方成反比,而作用力的方向则在它们的连线上。后人把这个规律叫作库仑定律(Coulomb’s law)。

2.2.2 “溯源”教学

拓展一:科学思想的传承。

因受到牛顿引力理论的影响,18世纪电磁学领域的科学家普遍将牛顿提出的引力定律(或超距作用)的哲学观点用于电磁学(类比法)。第一个提出电作用力与距离平方成反比的是英国科学家普里斯特利(J·Priestley,1733—1804),普里斯特利把这一研究成果写入《电学的历史和现状》(1767年)。当然,由于普里斯特利的结论仅是推测(或者说是预言),并没有明确地进行论证,所以在当时并没有引起科学界的广泛关注。1772年,卡文迪许(Henry Cavendish)以实验方式证明静电学的平方反比定律的真实性,但未公布于世,直到一个世纪后,他的手稿才被发现[5]。据民国科学史籍《科学发达略史》记载:“恺文迭喜(Henry Cavendish)视名利如敝屣,于算术物理,造诣独深,日以穷理试验为事,寝所其实验室也,楼谢其天文台也,所贡献于科学界者甚钜,惟孤僻性成,研究所得,亦秘藏唯谨,未肯轻易未人;其不甚知名于世者。”[6]

拓展二:历史上的扭秤实验。

物理学史上,较著名的扭秤实验有:米歇尔(John Michelle)扭秤实验、卡文迪许(Henry Caven-

dish)扭秤实验、库仑(Charles Augustin de Coulomb)扭秤实验。三位科学家巅峰期同处一个年代。据民国科学史籍《科学概论》记载:“卡汾狄什(Henry Cavendish)首创扭秤以测万有引力常数G之值”,也是公认的测量地球质量的第一人。

科学史上的扭秤实验统计如表1所示,三位科学家巅峰期同处一个年代。

拓展三:对两带电小球间相互作用力的理解。

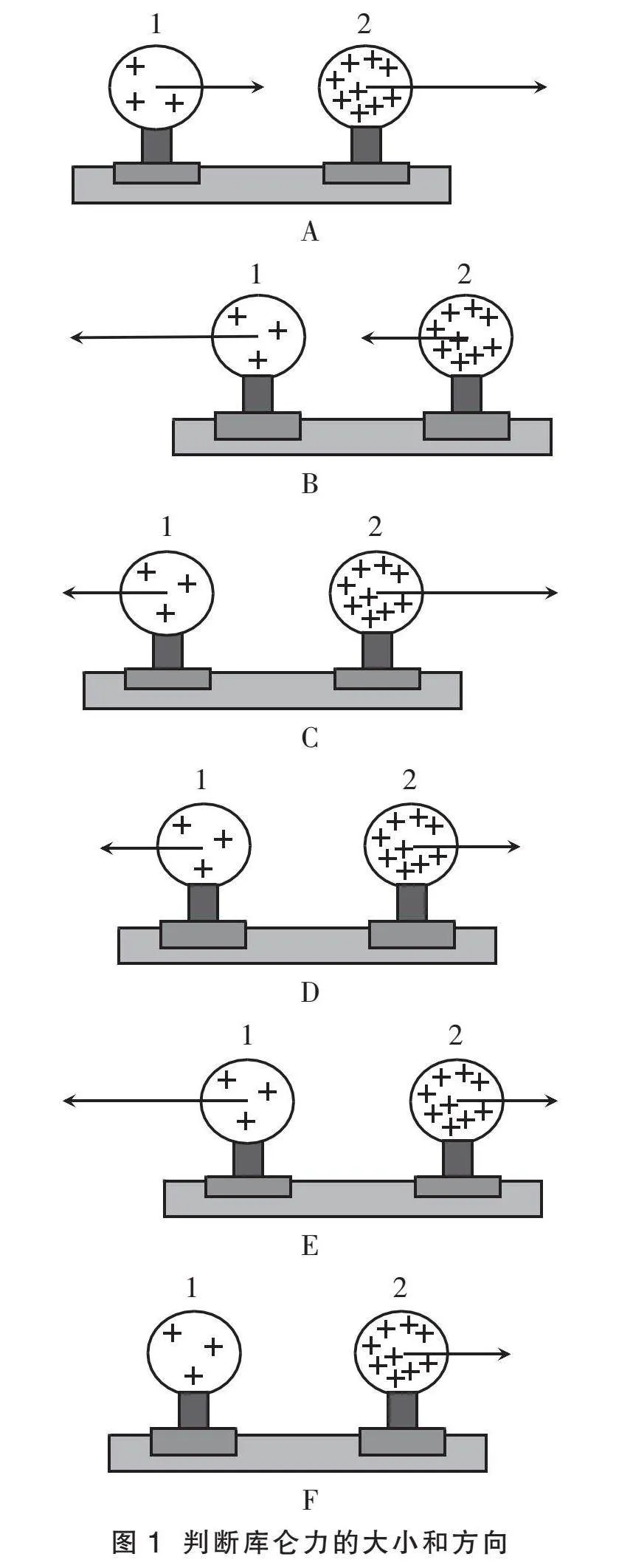

设计问题:将两个均匀带电的小球固定在气垫导轨的支架上(忽略支架与导轨间的摩擦)。若第二个球的电荷量是第一个球电荷量的三倍,那么,图1中哪个图能正确地表示这两个小球之间的库仑力的大小和方向?

设计意图:直性地表征一对库仑力的关系。A和B 两个选项考查学生是否理解“同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引”这一性质,当然,大部分学生应该能理解;C 、D和E选项的设计,是考查深入理解库仑定律,两个带电小球各自受到的库仑力大小是否相同,是否会被各自所带电荷量的多少影响;而F选项是考查“力是成对出现的”,无论在重力场,还是电场或磁场。

3 教学后记

物理学史体现了人类探索和认识世界的历程,从观察现象、分析特性、总结规律到认识本质的过程。它蕴含着科学探索者们的思索、创造与艰辛奋斗等丰富的“教育元素”[8]。利用好这些“教育元素”对优生开展“溯源”教学,是一个不错的选择,以上内容并没有脱离教材,而是立足于教材基础上做的一个拓展性的补充。尽管会占用一些“刷题”的时间,但却是发展学生思维的过程,因此,需要教师在备课中广撷教学资源并融于课堂,实际就是丰富了这一思维的内涵,让教学更具时空观与立体感,因此对优生开展“溯源”教学更有利于学生的发展。

参考文献:

[1]吴有训.富兰克林的生平和他在科学上的贡献[J].科学通报,1956(12):9-11.

[2]李政道.在赵忠尧诞辰120周年纪念大会上的发言[J].现代物理知识,2022,34(6):3-4.

[3]李炳安,杨振宁,郑志鹏,等.赵忠尧:电子对产生与湮灭[J].大学物理,1991,10(2):1-5,18.

[4]方武增.师之解惑与因材施教——以“库仑的实验”内容的拓展为例[J].中学物理教学参考,2020,49(9):14-15.

[5]王云五.中山自然科学大辞典(物理学)[M].台北:台湾商务印书馆,1972:52.

[6]张子高,周邦道.科学发达略史[M].上海:中华书局,1923.

[7]Cavendish,H.Experiments to determinc the density of Earth[J]. Phil.Trans.Roy.Soc.Lond,1798(88):469-479.

[8]方武增.发挥物理学史的思政功能提升物理学育人价值——以对中学课程中伽利略事迹的教学为例[J].物理通报,2023(10):71-76.(栏目编辑 赵保钢)