初中生物理观念发展层次的实证分析和启示

2024-12-09范佳午

【专家介绍】

范佳午(1986-),男,北京教育科学研究院课程教材中心教研员,数字课程室主任,物理课程与教学论博士。教育部初中物理课标修订测试组成员,初中物理教材(北京版)编写组成员。多次主持教育部基础教育质量监测中心专项课题、北京教育科学规划课题。北京市中学生物理竞赛委员会委员。获北京市基础教育教学成果奖一等奖2次。主要从事物理教育、STEM教育、课程等方面研究。

摘 要:物理观念具有层次和结构。物理观念发展需要经历从积累事实经验,到零散地认识概念规律,再到以核心概念组织相关概念规律形成良好知识结构,最后进一步提炼与升华形成观念。基于对中考试题实测数据的分析,发现较大比例中低学业水平的学生头脑中存在前概念,尚处于从积累事实经验过渡到认识概念规律阶段。部分较高学业水平的学生还需优化物理知识间的联系,处于从认识概念规律走向以核心概念组织相关概念规律形成良好知识结构阶段。通过教学发展物理观念要尊重学生的认知发展规律,基于学生物理观念实际发展层次采取针对性措施。

关键词:物理观念;前概念;实证;初中;核心素养

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)11-0001-4

物理观念是重要的物理核心素养。《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》和《义务教育物理课程标准(2022年版)》颁布以来,学者和教师对物理观念进行了大量理论探讨和实践探索。然而,关于物理观念发展层次的实证研究相对较少,尤其是针对初中生的实证研究目前还少见。从理想的教育追求上,学者和教师希望学生不仅能掌握物理概念规律,还能建立不同概念规律间的联系,并进一步提炼、升华形成更高层次的物理观念。从现实角度,学生对物理的理解需要时间、过程和积累,需要逐步提升,不可能一蹴而就。在初中、高中乃至大学,不同学段的学生对物理观念的领悟一般能发展到什么层次?理论设想无法回答这一问题,需要实证研究收集数据分析。从教学实践角度,教育教学不能脱离学生的现实水平而空谈理想追求,落实物理观念需要基于学生学情并在最近发展区中开展教学。

对学生物理观念发展层次的实证研究,是合理设置物理观念培育阶段性目标、设计教学活动、落实课程标准对物理观念要求的关键。由于《义务教育物理课程标准(2022年版)》新颁布,目前关于初中生物理观念发展层次的实证pAo3qoAIBl86JsLBODlWB2NwXyuQ653++H8gWOz+eAo=分析还较少。本文通过分析相关中考试题实测数据,初步探索初中生物理观念的发展层次,并探讨教学启示。

1 作为核心素养的物理观念的发展阶段和层次

关于核心素养的一般特征,辛涛等学者指出,核心素养的发展具有连续性和阶段性[1]。连续性是指核心素养可终身发展,在小学、初中、高中、大学等不同学段可以持续地向更高水平发展,未来在工作生活中还可终身发展。阶段性是指在不同教育阶段核心素养培育的侧重点和目标层次不同,在不同学段需要遵循学生的身心发展一般规律合理设置核心素养目标,不能跨越,更不能颠倒。

物理观念作为一种物理核心素养,其发展也符合核心素养的一般特征,具有连续性和阶段性。同时,物理观念的发展又有自身特点。蔡铁权等认为,物理观念具有层次和架构,物理观念的形成需要经历从事实经验,到概念规律,再到核心概念,然后形成物理观念[2]。曹宝龙认为,大概念教育对物理观念形成很重要,大概念不仅是概念本身的大小问题,更要注重形成概念间的联系、概念与实际情境的联系[3]。基于上述研究,本文认为,物理观念的形成要经历从积累事实经验,到零散地认识概念规律,再到以核心概念组织相关概念规律形成良好知识结构,最后进一步提炼与升华形成观念。

分析初中、高中物理课程标准对物理观念的要求,也体现出物理观念发展的连续性和阶段性。首先,初中、高中课程标准中对物理观念内涵的表述相同:“从物理学视角形成的关于物质、运动和相互作用、能量等的基本认识;是物理概念和规律等在头脑中的提炼与升华;是从物理学视角解释自然现象和解决实际问题的基础。”可以理解为这是对物理观念的界定,是不同教育阶段都锚定的长远目标(体现连续性),但不是对初中或高中的具体阶段性课程目标要求。其次,初中课程标准中对物理观念的课程目标要求为“认识物质的形态、属性及结构,认识运动和力、声和光、电和磁,认识机械能、内能、电磁能及能量的转化与守恒;能将所学物理知识与实际情境联系起来,能从物理学视角观察周围事物,解释有关现象,解决简单的实际问题。初步形成物质观念、运动和相互作用观念、能量观念。”[4]高中课程标准中对物理观念的课程目标要求为“形成物质观念、运动与相互作用观念、能量观念等,能用其解释自然现象和解决实际问题。”[5]可见,在课程目标要求中体现出初中、高中对物理观念要求层次水平的阶段性差异:初中侧重认识核心规律、核心概念,并初步形成物质、运动和相互作用、能量观念;高中则提出更高的形成物质、运动与相互作用、能量等观念的要求。

综上所述,理论研究和课程标准要求均指出:核心素养的发展具有连续性和阶段性。然而,仅靠理论和文本分析不能回答“现实中初中生的物理观念发展到了什么层次水平”“基于实际学情,初中发展物理观念的阶段性教学目标应如何定位”等问题,只有基于实证数据的分析才能加以回答。

2 基于中考实测数据的初中生物理观念发展层次分析

中考于初中教育教学完成后施测,考生尽最大努力作答,选取其中考查物理观念的试题实测数据进行分析,能反映义务教育结束时学生头脑中物理观念的实际状况和特点。下面通过分析某教育较发达地区的两道中考试题实测数据(物理考生总人数近7万),初步探索初中生物理观念发展达到的实际层次水平。

2.1 中低物理学业水平的学生仍持有前概念

下面的试题对运动和相互作用进行考查,试题情境和推理过程都不复杂,选项针对前概念设计,深入考查对核心概念、规律的理解。

(1)试题及实测数据

人用水平方向的力推物体,使物体在粗糙程度相同的水平面上做匀速直线运动,下列说法正确的是( )

A.人对物体的推力大于水平面对物体的摩擦力

B.若增大推力,物体所受摩擦力也将增大,物体仍做匀速直线运动

C.若撤去推力,物体在继续运动过程中所受摩擦力大小不变

D.若撤去推力,物体的运动状态不会发生改变

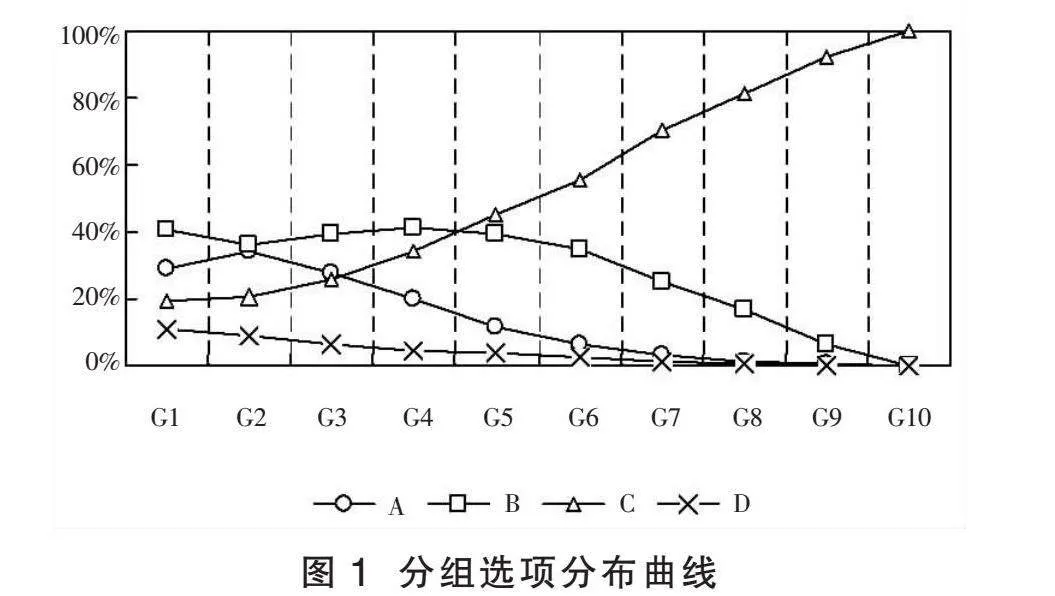

答题数据显示,选择A、B、C、D的考生比例分别为13%、28%、55%、4%。将考生按物理试卷总分从低到高排序后,划分到人数相等的10个组中,分别标记为G1组(低物理学业水平)到G10组(高物理学业水平),各组考生选择A、B、C、D选项的比例如图1所示。

(2)对试题及数据的分析

分析试题:A选项涉及“力(合力)是物体运动的原因”前概念(物体向前运动,就需要有向前的合力作为原因,因此推力大于摩擦力)。B选项“所受摩擦力也将增大”迎合前概念“物体速度越大,受到的摩擦力越大”,同时其中“如果推力、摩擦力均增大,物体可仍做匀速直线运动”(假想增大后的推力和摩擦力再次二力平衡)的推理过程又符合运动和力的关系,能自圆其说,因此是一个既包含前概念又部分利用了科学规律、学生在具体情境下建构的心理模型(mental model)[6]。C选项正确。D选项既不符合物理观念,又不属于前概念。

分析学生答题数据:不能排除错误选项A的考生占比为13%,可以推测这部分学生头脑中“力(合力)是物体运动的原因”的前概念占上风。进一步分析图1,选A的主要分布在物理总分排在后面50%的考生中,而且从G4组开始选A的考生比例逐渐减少。选B的考生占比为28%,可以推测这部分学生知道运动和力的关系,在他们头脑中正确的科学概念和错误的前概念“物体速度越大,受到的滑动摩擦力越大”同时存在。在真实情境下,他们无法激活影响滑动摩擦力大小的因素的科学知识,建构了部分来自前概念、部分符合科学规律的混合的心理模型[7]。进一步分析图1,选B的主要分布在物理总分排在后面80%的考生中,而且从G6组开始选B的考生比例逐渐减少。在不同组别中,选B的考生比例均高于选A的考生,说明头脑中存在前概念的学生中多数是前概念与科学概念并存,仅有少数处于前概念占上风状态。本题中,受到前概念影响导致答题失败(选A或选B)的考生比例达到41%,在G1组到G5组中选A和选B的考生比例之和均超过选正确选项C的考生比例,说明对于中低学业水平的学生头脑中存在前概念的占多数。

测试数据说明,到初三毕业时,前概念仍然存在于物理中低学业水平的学生头脑中。其中,前概念占上风、用前概念思考为主的学生不多,主要分布在低学业水平的学生中。更常见的是在思考问题时部分使用科学概念、部分用前概念,构建混合的心理模型,主要分布在低学业水平的学生和中等学业水平的学生中。由于篇幅所限,本文仅以一道试题实测数据为例说明,在其他类似中考试题的答题数据中,笔者发现选择题中如果有选项针对前概念设置,那么该选项的诱答效果一般都较强,这是常见的现象。

本题实测数据对教学的启示:帮助初中生从前概念转变为科学概念,是发展物理观念的重要过程,尤其要重视物理中低学业水平的学生的概念转变。运动和相互作用是重要的物理观念,对于小部分中考时仍认为“力(合力)是物体运动的原因”的学生,他们还不能从物理学视角解释自然现象。对于那些头脑中前概念和科学概念共存的学生,在面临实际问题时,他们常常还不能将所学物理知识与实际情境联系起来解决问题,而容易表现出在做练习过的习题时用科学概念,在新颖情境中又激活前概念。概念转变是一个发展进阶的长期过程,从以前概念为主,到前概念和科学概念共存,再到倾向于激活和运用科学概念,对初中阶段而言落实物理观念的一项重点工作是通过教学实现前概念向科学概念的转变。

2.2 较高物理学业水平的学生尚需优化知识间的联系

下面的试题对压力和重力的辨析、压强计算进行考查,采用学生较熟悉的情境和设问,然而答题结果表明,即使G9组较优秀的考生也有近25%在压力和重力辨析上出错。

(1)试题及实测数据

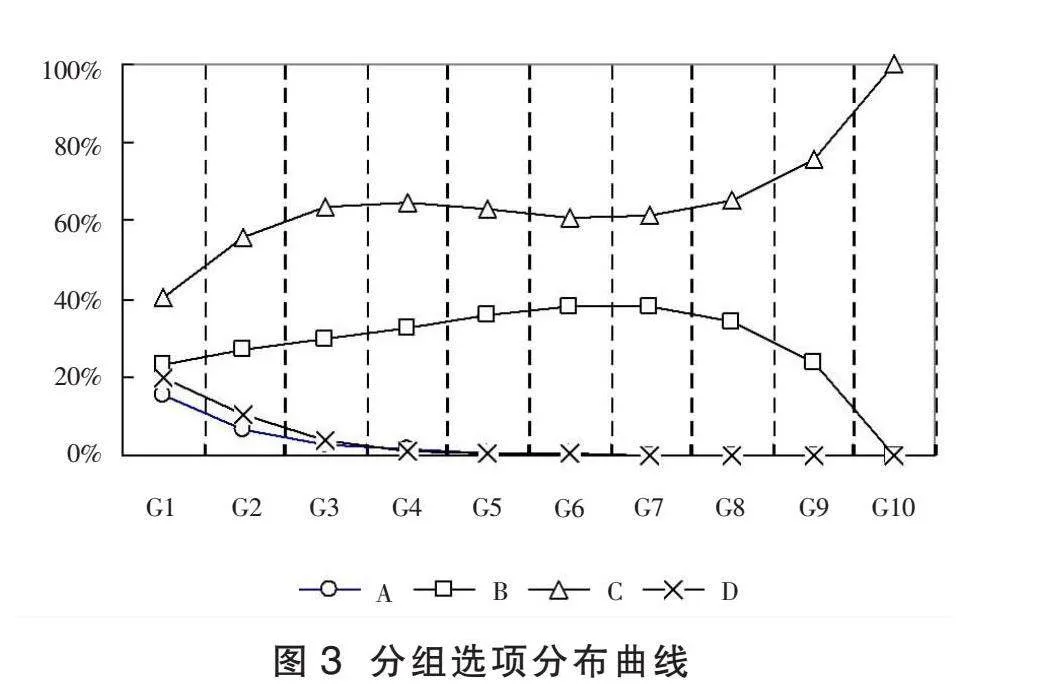

如图2所示,把小桌甲倒放在海绵上,其上放一个物体乙,它们静止时,物体乙的下表面和小桌甲的桌面均水平。已知小桌甲重G1,桌面的面积为S1;物体乙重G2,下表面的面积为S2。下列说法正确的是( )

A.甲对海绵的压力就是甲受到的重力

B.乙对甲的压力就是乙受到的重力

C.甲对海绵的压强大小为

D.乙对甲的压强大小为

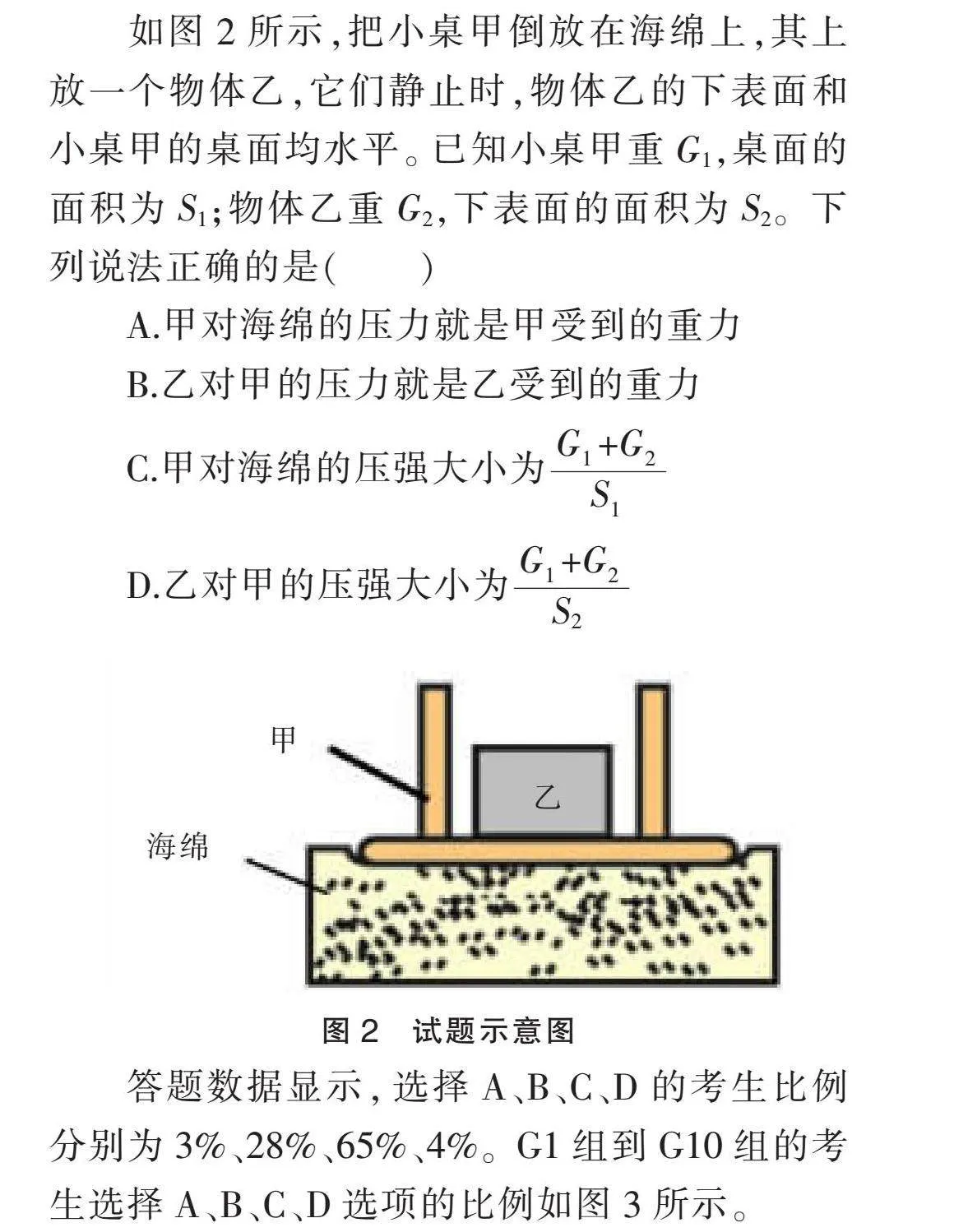

答题数据显示,选择A、B、C、D的考生比例分别为3%、28%、65%、4%。G1组到G10组的考生选择A、B、C、D选项的比例如图3所示。

(2)对试题及数据的分析

分析试题及学生答题数据:本题A、B选项主要考查对压力和重力的辨析,C、D选项考查压强的计算。本题主要诱答选项为B。除G10组外,B选项对其他所有组别考生均有明显的诱答效果,即使是G9组仍有近25%的考生误选B。虽然选项设置顺序使考生先看到B选项,但误选B仍说明考生不能果断排除“乙对甲的压力就是乙受到的重力”,对压力和重力的区分理解不到位。

本题实测数据对教学的启示:区分压力和重力是教学中的难点,造成该难点的重要原因是部分学生片面地仅从力的大小、方向相同就得出压力和重力相同的错误结论,而没意识到压力和重力的作用点、施力物体和受力物体不同。他们不能全面地从力的三要素、施力物体和受力物体去分析和认识力。因此,不能区分压力和重力,不仅是压力这节课上对压力和重力辨析的教学问题,更本质上是学生对刚接触力学时就学习的力的三要素等核心概念理解不到位,不能将压力和重力辨析与之前学过的知识建立有效联系的问题。即使对于物理学业水平较高的G9组学生,仍有相当一部分不能有效建立知识间的联系,从而导致对知识的理解不够深入、精细。

在运动与相互作用观念中,能从矢量角度(初中力的三要素即是矢量观的初步)认识力是其中的重要观念。能从力的三要素、施力物体、受力物体出发清晰地认识力,受力分析才能清楚,而受力分析是力学的关键。可以说,力的三要素是核心概念,而压力和重力辨析是具体的细节知识。学生头脑中理想的知识结构应该是:用力的三要素这一核心概念,统领压力和重力辨析等细节知识——辨析压力和重力是不同的力,是力的三要素在具体情境下的运用。

3 初中生物理观念发展层次实证分析带来的启示

物理观念发展具有连续性和阶段性。物理观念形成需要经历从积累事实经验,到零散地认识概念规律,再到以核心概念组织相关概念规律形成良好知识结构,最XGs6QaZspS/Hc1yVNbAlEA==后进一步提炼与升华形成观念的过程。基于对中考试题实测数据的分析,发现较大比例中低物理学业水平的学生头脑中还存在前概念,尚处于从积累事实经验过渡到认识概念规律阶段,对这部分学生落实物理观念培育要关注概念转变。部分较高物理学业水平的学生还需优化物理知识间的联系,形成合理结构,他们处于从认识概念规律走向以核心概念组织相关概念规律形成良好知识结构阶段,对这部分学生物理教学要关注知识间的联系,引导学生以核心概念统领细节知识。

物理观念的发展不是一蹴而就的,需要长期过程。在初中阶段通过教学发展物理观念要尊重学生的认知发展规律,基于学生物理观念的实际发展层次,不可脱离现实操之过急。基于实证的研究对推进物理观念落实有重要意义,关于初中生物理观念的发展层次,未来还需展开进一步深入、系统的实证研究。

参考文献:

[1]辛涛,姜宇,林崇德,等.论学生发展核心素养的内涵特征及框架定位[J].中国教育学刊,2016(6):3-7,28.

[2]蔡铁权,郑瑶.物理观念的内涵、层次和架构——关于物理观念教育的思考[J].物理教学,2019,41(6):2-5,70.

[3]曹宝龙.用大概念教育促进高中物理观念的形成与发展[J].物理教学探讨,2019,37(1):1-6,11.

[4]中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:5-6.

[5]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:5.

[6]Vosniadou S.Capturing and modeling the process of conceptual change[J].Learning and Instruction(special issue),1994,4(1):45-69.

[7]范佳午.知识的碎片观及其对教学的启示[J].中小学课堂教学研究,2016(2):23-26.

(栏目编辑 廖伯琴)