高校图书馆在文化传承中的影响因素与作用机理研究

2024-12-04李芬芬傅柱王亚楠

摘 要 针对高校图书馆文化传承职能模糊的问题,基于CNKI数据库,以现有研究成果为样本,利用综合集成方法提取了高校图书馆文化传承的25个影响因素;基于协同创新视域构建了高校图书馆文化传承影响因素模型;基于DEMATEL方法识别出15个关键影响因素,并阐述了关键影响因素的作用机理。最后从多元主体角度提出针对性意见,为高校图书馆文化传承职能的履行提供参考。

关键词 高校图书馆;文化传承;综合集成方法;影响因素;作用机理

分类号 G258.6

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2024.10.001

Research on the Influencing Factors and Mechanism of University Library in Cultural Inheritance

Li Fenfen, Fu Zhu, Wang Yanan

Abstract On view of the vague function of cultural inheritance in university libraries, based on the CNKI database, taking the existing research results as samples, 25 influencing factors of cultural inheritance in university libraries are extracted by using the comprehensive integration method. Based on the perspective of collaborative innovation, a model of influencing factors of cultural inheritance in university libraries is constructed. Based on the DEMATEL method, 15 key influencing factors are identified, and the mechanism of influencing factors is expounded. Finally, from the perspective of multiple subjects, this paper puts forward targeted opinions to provide reference for the performance of the cultural inheritance function of university libraries.

Keywords University libraries. Cultural heritage. Comprehensive integration method. Influencing factors. Mechanism of action.

0 引言

文化传承是永恒的时代命题,在社会主义文化强国建设的新征程中,文化传承是文脉延续、文化认同、文化归属的重要依据,是推动文化自信、文化交融和文化多样性的重要途径,是民族团结、社会发展和国家繁荣的重要力量。2023年6月2日,习近平总书记在文化传承发展座谈会上,从战略层面系统阐述了新时代中华文化传承发展的重要理论和新起点,强调了文化传承的新使命、新任务。

图书馆作为文化传承的重要载体,对文化传承的研究积累了丰富的成果,涵盖了文化自觉、文化建设、传承模式和影响因素等多方面的学术探讨。关于文化自觉的研究表明,在新时期,图书馆践行文化传承使命首先要牢记初心,明确自身的角色定位,即图书馆是文化传承交流中心[1];具有社会教育、公众信息素养教育、政府智库和文化休闲等多重功能[2];肩负推动、引导、服务全民阅读事业繁荣发展的职责[3]。图书馆文化建设赋能社会文化传承,以非遗影像、古籍文献等资源数据库、特色馆藏等文化资源建设为基础[4-6],以主题文化空间、经典读物阅览室、“图书馆+书院”等文化空间建设为载体[7-9],以文献服务、“真人图书馆”等文化服务平台建设为纽带[10-11],共同驱动传统文化的保护传承和利用。文化保护、文化教育、文化融合及文化服务等多元传承模式的创新是传统文化古为今用、重塑时代价值的关键[12-15]。对于图书馆文化传承影响因素指标体系的构建,目前学者多以专家访谈、问卷调查等方式进行质性分析,如李沂濛等基于扎根理论提取天津市高校图书馆文化传承及育人的影响因素,并识别了关键影响因子[16]。

综上所述,国内学者对图书馆的文化传承职能赋予了高度重视,为传统文化的保护传承和利用奠定了深厚的基础。尽管研究主题呈现多元化趋势,但研究主体分布单一,过分局限于公共图书馆或者地方文化机构,忽视了高校图书馆在知识创新和文化传承方面的能力。另外,虽然部分研究关注了文化传承影响因素的识别分析,但多以定性理论分析为主,缺乏数据支撑,尚未形成完整的指标评价体系。因此,挖掘高校图书馆在文化传承中的影响因素,构建影响因素模型,解析影响因素作用机理,对充分发挥高校图书馆文化传承职能、助力文化自立自强、提升文化软实力具有重要的意义。

1 高校图书馆文化传承影响因素及其模型构建

中华民族优秀传统文化内容丰富、形式多样,故将高校图书馆文化传承的内涵概述为高校图书馆围绕文化收藏、保护、挖掘、研究和利用等一切文化传承工作而做出的文献信息、遗产保存、社会教育、智力开发、推广传播等各类多元化服务[17]。

为了能够高质量地提取高校图书馆在文化传承中的影响因素,本研究在现有研究成果的基础上,结合定性综合集成方法,对中国知网(CNKI)中有关文化传承的文章进行影响因素提取及定性定量分析。其中,检索表达式为SU=((大学+高校+学校)*图书馆*文化*传承),具体期刊来源类型限定为CSSCI,检索日期为2023年9月27日。结合滚雪球的文献收集方式,共采集到86篇文献。剔除部分不相关文献,最终清洗筛选得到71篇文献。为满足研究样本的饱和理论原则,随机筛选了24篇文献构成“补充文献集”,剩余47篇文献则合成“样本数据集”。对于“样本数据集”中每篇文献涉及的影响因素,针对多元性表述,以内涵一致为原则,对各影响因素进行通俗化、标准化处理,同时利用“补充文献集”对提取的数据进行理论饱和度检验,形成高校图书馆文化传承影响因素集合,最终提取25个影响因素指标,如表1所示。

从提取的25个影响因素中可以发现,高校图书馆文化传承影响因素可以分为三个主题,即实践能力、意识形态和增值能力,同时,这些影响因素分别映射三类主体,即“图书馆&高校”“读者&组织”“社会&市场”。根据前期研究成果,高校图书馆文化传承不仅是图书馆文化和校园文化的传承,还是社会文化的传承。在文化传承中,高校图书馆除了基本职能,更是拓宽了社会职能。因此,高校图书馆文化传承的高质量发展离不开三类主体的合作共赢、协同共进[18]。此外,对传统文化最好的继承就是创造新的文化,文化创新是高校图书馆文化传承区别于其他机构的本质特征,是高校图书馆发展的持续动力[19]。因此,高校图书馆文化传承的过程本质上是历史价值时代创新的过程。在这一过程中,高校图书馆文化传承可以说是建立在协同创新基础之上,其整个过程形成了“文化创意↔创新方案↔文化产品”的一个双向闭环,各环节相互影响,各因素相互作用,各主体有机互动,具体的影响因素可概括为意识形态(I)、实践能力(P)和增值能力(V)三个维度,如图1所示。

上述文化传承影响因素模型中,意识形态决定文化前进方向和发展道路[20],是主体对文化传承的理解和认知,是观念、观点、概念、思想、价值观等要素的总和[21]。结合意识形态的内涵和影响因素集合,三类主体在意识形态维度下的影响因素主要包括:“图书馆&高校”层面的文化自觉、角色定位和主体文化;“读者&组织”层面的读者意识和读者投入;“社会&市场”层面的社会环境、文化环境、经济环境和政治环境。在意识形态下,文化传承的实践能力在于通过开发设计,从抽象概念逐步细致化、清晰化、具象化,最终形成可付诸实施的创新方案的能力。三类主体在实践能力维度下的影响因素主要包括:“图书馆&高校”层面的管理机制、经费建设、资源建设、文化建设、空间建设和组织影响力;“读者&组织”层面的读者素养和组织机构;“社会&市场”层面的城市文脉和文化资源。文化传承的增值能力体现在各主体基于创新方案,支撑文化产品规模化创作、生产和使用并进行传播推广的能力。三类主体在增值能力维度下的影响因素主要包括:“图书馆&高校”层面的平台建设、文化传播、文化服务和文化教育;“读者&组织”层面的读者体验;“社会&市场”层面的教育环境。

在高校图书馆文化传承影响因素模型中,要使意识形态、实践能力、增值能力三者发挥出作用,必须建立多种协同机制。

(1)在战略协同上,要促成各主体关于文化传承的交流、工作实践的信任、价值观的认可和利益观的趋同。面对传承创新中的各项不确定因素,各类问题的解决主要依赖于主体的实践能力,包括“图书馆&高校”层面要具备强大的科研能力,“读者&组织”层面要具备敏感的洞察能力,“社会&市场”层面要具备深厚的应用能力。三类主体要立足优势互补,以目标的一致性、认识的统一性和资源的共享性来推动战略协同是高校图书馆文化传承的基础。

(2)在组织协同上,各主体在文化传承中需要保持管理机制协调、创新过程协调、组织结构协调、社会网络协调等,才能推动文化实践能力向文化增值能力有效转换。同时,文化增值能力的提升也会带动实践能力的提高。高校图书馆文化传承的组织协同旨在弱化不同主体的差异性,搭建不同主体间文化传承的桥梁,最终推动文化传承的顺利进行。管理机制协调有利于形成有效的激励与保障,创新过程协调有利于文化产品规模化创作,组织结构协调有利于信息传递的时效性,社会网络协调有利于创新结果的传播推广。

(3)在知识协同上,三类主体间需要在组织学习、知识体系和知识界面上体现出协同。组织学习的协同保障了主体间主流文化的一致性,知识体系的协同有助于各主体在意识形态上站在统一高度,知识界面的协同保障了创新成果反馈的精确性和便捷性,促进价值认同和社会认同。另外,在知识协同作用下,各主体在文化创新中享受知识、信息在时空上的高度共享、高速传递和高效应用,使得文化传承过程中形成有效闭环,不断推陈出新,才能孕育新一轮的文化创意,重塑传统文化,产生新的意识形态。

2 高校图书馆文化传承关键影响因素分析

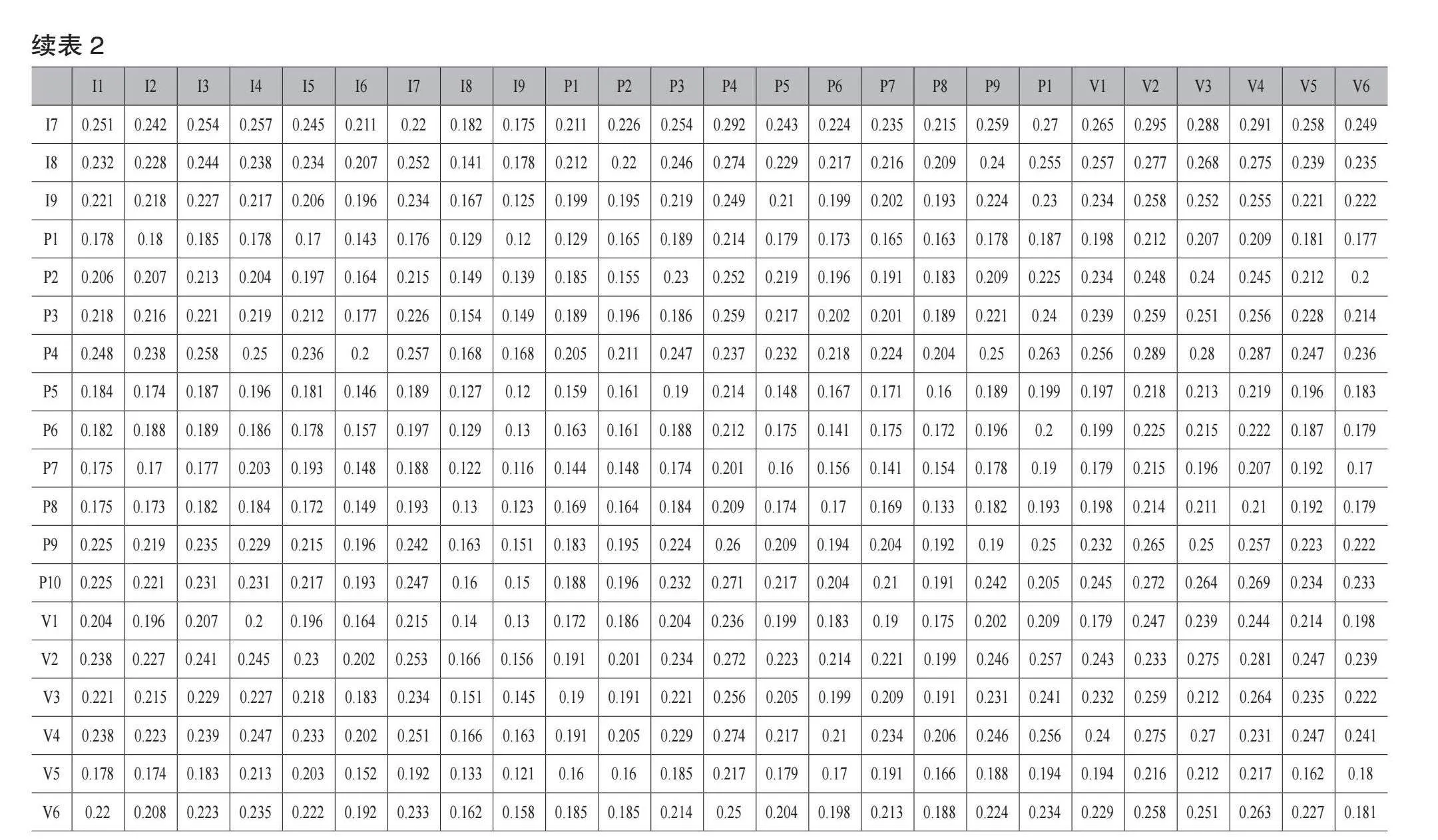

本研究采用DEMATEL方法,在25个影响因素中识别出高校图书馆文化传承的关键影响因素。首先基于25个影响因素设计评分问卷,并以匿名方式邀请12位图书情报领域和人文科ecee18b6051b047d12961f5c69af9fb1学领域的专家,对25个评价指标之间的相互影响程度进行打分,采用的标度为0(无影响)、1(弱影响)、2(一般影响)、3(强影响)、4(极强影响)。根据专家打分结果,计算得到高校图书馆文化传承影响因素的综合影响矩阵,如表2所示。

在表2的基础上,借助SPSS软件计算出各影响因素的影响度、被影响度、中心度及原因度,如表3所示。若Ni >0,则影响因素i为原因因素,容易对其他因素造成影响;若Ni <0,则影响因素i为结果因素,容易被其他因素影响。

根据表3的数据结果,就中心度而言,排名前10的影响因素包括文化建设(P4)、文化传播(V2)、文化教育(V4)、文化环境(I7)、文化服务(V3)、文化资源(P10)、城市文脉(P9)、资源建设(P3)、教育环境(V6)和文化自觉(I1)。10个影响因素分布于意识形态、实践能力和增值能力三个维度,涉及“图书馆&高校”“社会&市场”两类主体。可见,在图书馆文化传承全过程中,各环节均在一定程度上影响着高校图书馆的文化传承。在三类主体中,“读者&组织”的主观能动性发挥有限,对文化传承的影响较弱;“图书馆&高校”则作为支配主体,在文化建设、文化传播和教育等方面直接影响了文化传承的绩效。

就原因度而言,经济环境(I8)、政治环境(I9)、社会环境(I6)、文化环境(I7)和经费建设(P2),属于主要原因因素,在很大程度上影响着其他各影响因素,即以“社会&市场”为主体的经济、政治、社会和文化环境的建设极大地影响了高校图书馆文化传承的高质量发展。文化服务(V3)、平台建设(V1)、读者素养(P7)、读者体验(V5)和读者意识(I4)属于主要结果因素,极易受到其他各影响因素的影响。这5个结果因素中,有3个隶属“读者&组织”维度,可见“读者&组织”作为高校图书馆文化传承的输出主体之一,容易受其他因素的干扰,对文化传承的驱动存在严重的不确定性。

在上述分析的基础上,取中心度或原因度排名靠前且影响度或被影响度排名靠前的影响因素为关键影响因素[22],得到高校图书馆文化传承的15个关键影响因素,分别是:文化建设(P4)、文化传播(V2)、文化教育(V4)、文化环境(I7)、文化服务(V3)、文化资源(P10)、城市文脉(P9)、经济环境(I8)、政治环境(I9)、社会环境(I6)、文化环境(I7)、文化服务(V3)、平台建设(V1)、读者体验(V5)、读者意识(I4)。

3 高校图书馆文化传承关键影响因素作用机理

高校图书馆文化传承的15个关键影响因素中,“社会&市场”的意识形态是主要原因因素,引导战略协同;“图书馆&高校”“社会&市场”的实践能力依赖于组织协同,是推动高校图书馆文化传承的重要力量;原因因素对“图书馆&高校”“读者&组织”这两类主体的增值能力产生极大的影响,催生知识协同。

3.1 “社会&市场”的意识形态引导战略协同过程

在意识形态维度下,“社会&市场”主体下的社会、经济和政治环境均为重要的原因因素。主体的文化创意可能源于“图书馆&高校”的内部研发,也可能源于“读者&组织”的自我认知,或者源于三类主体的交流碰撞等。但结合原因因素分析,主体的文化创意主要起源于“社会&市场”的需求触发,是社会对文化传承工作高度参与和支持,是经济环境塑造的便捷通达的社会网络,是国家宏观调控的政策导向共同驱动了主体对文化传承的站位与格局,形成了以文化创意为核心的高度一致的意识形态。在同一目标下,“图书馆&高校”提升了文化自觉,坚定了角色定位,“读者&组织”也加强了主人翁意识,各主体在频繁的互动与交流中,彼此信任,优势互补,价值统一,进而促进利益趋同,最终形成战略协同格局,从而落实了文化创意,提升了整体实践能力,其作用机理如图2所示。

3.2 “图书馆&高校”和“社会&市场”实践能力推动组织协同过程

“图书馆&高校”的文化建设和“社会&市场”的城市文脉和文化资源是促成创新方案形成的重要力量。其中“图书馆&高校”长期以来,肩负着探索文化传承前沿技术、培育创新性文化传承人等职责,在自身的文化建设中,形成了特色的校园文化、学科文化等,聚集了先进的研究设备和顶尖的学术人才,创造了不可替代的科研价值。而“社会&市场”能够洞察文化需求,城市文脉和文化资源更决定了文化产品的精神内涵、文化价值的认同和文化传承的途径。因此,将文化创意形成创新方案,除了需EM7azO5DN7p/8M4jzhCObFGfkTcch0CxhyD6CyCCQE8=要高校图书馆自身过硬的科研能力,还需要“社会&市场”提供资源和导向,以及“读者&组织”的文化素养。另外,从产品创意到创新方案的形成,面临诸多不确定因素,各主体差异性明显,若没有统一对各方的激励,没有形成互相牵制的共同利益,则无法顺利开展传承工作,即利益协同是提高主体积极性的手段之一。由此可见,“图书馆&高校”和“社会&市场”在求同存异和利益绑定的过程中推动主体间管理机制协调、创新过程协调、组织结构协调、社会网络协调等,使得高校文化传承工作在不断变化的环境中稳定合作,其作用机理如图3所示。

3.3 “图书馆&高校”的增值能力催化知识协同过程

由关键影响因素分析可知,“图书馆&高校”的文化传播、文化服务和文化教育是影响文化传承的重要因素,是支撑主流文化扩大影响、引导思想的重要文化阵地。资源、技术和服务的交流、共享和创新促成了组织学习的协同,保障了主流文化在主体间迅速扩散,各主体在学习和传播中对主流文化的思想碰撞、技术融合和模式创新提升了意识形态的整体高度,并借助知识体系的协同作用重塑传统文化,注入时代血液。另外,“图书馆&高校”的平台建设也具有严重的不确定性,极大影响了文化传承工作。而知识界面的协同保障了“读者&组织”对创新成果反馈的精确性和便捷性,促进了“社会&市场”对创新成果的价值认同和社会认同,提升了各主体在组织内部、跨组织间接受信息、传播信息的能力。可见,“图书馆&高校”的增值能力是文化产品流通推广的重要催化剂,其作用机理如图4所示。

3.4 “读者&组织”反馈了创新协同绩效

计算结果显示,读者意识、读者体验和读者素养这三个以读者为主体的指标均不稳定,易受其他指标的影响,且这些指标受到的影响贯穿于高校图书馆文化传承的整个协同创新过程。这是因为“读者&组织”这一主体具有较强的特殊性,其主体职能的发挥受限于其作为文化传承客体的文化体验与文化素养。首先,读者意识受“社会&市场”的意识形态的严重影响,“社会&市场”在政治、经济和社会环境等方面的引导作用无形中塑造了“读者&组织”的主人翁意识和参与文化传承的积极性,读者意识是否能够推动高校文化传承的顺利进行在一定程度上反馈了“社会&市场”在意识形态上的作用力大小。其次,读者素养受“社会&市场”和“图书馆&高校”实践能力的影响,“图书馆&高校”的自身文化建设情况则影响了“读者&组织”对文化的学习能力、阅读能力和价值判断能力,而城市文脉和社会文化资源影响“读者&组织”对文化内涵的理解和认同,因此读者素养的高低反馈了其他主体在文化传承中的实践能力。此外,读者体验受“图书馆&高校”增值能力的直接影响,“图书馆&高校”的文化传播、文化服务、文化教育均直接作用于“读者&组织”,文化传播的广度和深度是否满足在“读者&组织”接受范围内,文化推广的频率、品牌、形式、媒介、渠道等是否满足“读者&组织”需求,文化推广内容及可持续性是否增加读者粘性,文化服务的专业性、多元性和服务宗旨是否以读者为中心,文化课程和项目的设立、教育平台的建设是否能够契合“读者&组织”的价值观等,均通过读者体验进行反馈。即,读者体验的驱动作用映射了“图书馆&高校”的增值能力。因此,“读者&组织”反馈了创新协同绩效,受多主体指标的共同影响,其作用机理如图5所示。

4 推动高校图书馆文化传承高质量发展策略

在协同创新视域下对关键影响因素的作用机理进行详细阐述后,本研究针对性提出以下建议,以推动高校图书馆文化传承的高质量、可持续发展。

4.1 凸显图书馆意识形态引领

关键影响因素分析显示,“社会&市场”为主体的意识形态维度下的指标对高校图书馆文化传承具有重要影响,图书馆作为首要主体,意识形态影响着图书馆对文化传承的理解和认知,是一切工作的精神支柱。而“图书馆&高校”在意识形态方面的作用甚至不及“读者&组织”,使得主体在文化传承工作中缺乏高站位、凝聚力和向心力。充分发挥“图书馆&高校”在意识形态上的引领作用,就需要图书馆深度解读相关方针政策,融入文化潮流,挖掘精神内涵,以强烈的文化自觉带动文化传承的主动性和积极性,以清晰的角色定位明确自身的责任担当,以长期主体文化的建设赓续中华文明,提高对文化传承的重视性和内涵挖掘的深刻性。

4.2 多方位提升读者素养

读者素养展现了读者在高校图书馆文化传承中的实践能力,是一个长期发展、不断积累且易受影响的不稳定因素,多方位提升读者素养可有效巩固文化传承的中间环节。①提升读者素养离不开“社会&市场”的环境建设,社会、政治、经济环境的建设构成了读者长期所处的文化背景,潜移默化地影响了读者在文化传承中的价值判断。②读者素养的提升离不开“图书馆&高校”的服务和教育,图书馆长期多元化的文化服务和可持续性的文化教育塑造了读者的文化认知,在信息化浪潮中,成熟的文化认知有助于读者在海量信息中获取、鉴别、领悟、转化和利用有价值的信息。③提升读者素养最重要的还是依靠读者自身的学习能力,在主动学习中领悟先进思想、掌握科学技术和驾驭学习工具,从而提升个人在文化传承中的阅读能力和理解能力。

4.3 推动多元主体知识协同创新

知识协同决定了文化传承的最终价值和新一轮传承创新的顺利开展。各主体增值能力爆发的价值皆在全规模、高质量的知识协同中诞生。随着人力、物力、财力和智力的投入与交流,为达成文化传承创新的最终目标,主体间需建立知识协同的专业平台,用于知识的共享、传递、获取、利用等。

知识协同过程中,“图书馆&高校”需凭借自身强大的科研能力、知识积累推动知识协同的运转,接受来自“社会&市场”的新知识、新观念,满足“读者&组织”的新需求,并融合到组织内部开启新思路,解决新问题,这决定了知识协同的深度;“图书馆&高校”的社会开放、资源共享和知识链衔接推动“社会&市场”层面的技术难题、项目进展和知识格局,同时检验了知识的真理性,推动了“社会&市场”发展进程,进一步扩大了合作交流,这决定了知识协同的宽度;“读者&组织”接受来自“图书馆&高校”的新知识,了解到“社会&市场”的新问题,随之产生了新的需求的反馈,在多次知识流动创新中逐步形成了强烈的使命感和责任感,积极投身于文化传承创新中,这决定了知识协同的强度。有深度、高度和强度的跨组织知识协同最终形成文化创新,进入新一轮文化传承。

4.4 在图书馆自身建设中实现文化传承

图书馆的自身建设包括经费建设、资源建设、文化建设和空间建设。经费建设尤其是专项经费的建设给予了文化传承的经济来源,这决定了文化传承能走多远。资源建设涵盖了人才资源、文献资源、智慧资源和文化资源的建设,人才资源应注重文化传承人的培养、高素质馆员队伍的建设;文献资源应考虑特色馆藏的覆盖率及非物质文化遗产的数字化建设等;智慧资源主要指将文化传承融入到智慧图书馆的建设中,依靠智能设备和信息手段实现文化活化与数据库建设等;文化资源建设着重考虑文化资源挖掘的深度、科学性、专业性和创新性,避免同类文化资源的重复建设。资源建设决定了高校图书馆文化传承能走多高。文化建设决定了图书馆文化传承能走多深,在文化传承中融合高校特色文化、学3YsO0YM2N/k5D7IjJtIOPg==科文化、非遗文化,有利于图书馆充分借助学校科研力量、开放平台推动文化传承的可持续建设与规划。空间建设是图书馆对文化空间的功能布局进行再造,利用空间策略凸显文化特色,以环境氛围激发读者对传承文化的阅读兴趣,引发情感共鸣和价值认同,这决定了文化传承能走多好。

5 结语

本研究以高校图书馆文化传承现有研究成果为数据来源,采用定性综合集成方法提取了高校图书馆文化传承的25个影响因素,基于协同创新理论构建了高校图书馆文化传承影响因素模型,并结合DEMATEL方法识别出15个关键影响因素。根据关键影响因素的作用机理分析发现,高校图书馆文化传承的三类主体的协同创新中,“社会&市场”的意识形态引导战略协同过程,“图书馆&高校”“社会&市场”的实践能力推动组织协同过程,“图书馆&高校”的增值能力催化知识协同过程,“读者&组织”反馈了创新协同绩效。根据关键影响因素的作用机理,本研究认为高校图书馆文化传承各协同主体要立足优势互补、健全管理机制,保障主流文化一致性,才能凸显图书馆意识形态引领、多方位提升读者素养、推动多元主体知识协同创新及在图书馆自身建设中实现文化传承,以推动高校图书馆文化传承的高质量、可持续发展。

参考文献:

王群,王琼.“双一流”建设背景下高校图书馆功能与定位的再思考[J].图书情报工作, 2020,64(13):41-50.

王兰伟.新儒学视域下的图书馆功能新论[J].高校图书馆工作,2019,39(5):15-18.

周巧.基于社会文化服务的公共图书馆功能定位:以国家图书馆为例[J].出版广角, 2021(4):33-35.

马其峥,唐亦玲.基于城市文脉的高校图书馆特色馆藏资源建设研究[J].图书馆工作与研究,2022(S1):89-94.

刘东亮.图书馆非遗影像资源建设探析[J].图书馆工作与研究,2021(10):12-19.

朱文秀,汪全莉.文化自信视域下湖南省高校图书馆传统文化数字资源建设现状调查与对策[J].新世纪图书馆,2021(10):69-74.

王宇,车宝晶.高校图书馆红色文化空间建设与服务研究[J].图书情报工作,2023,67(14):31-38.

郑勇.花香怎及书香远:高校图书馆“经典读物阅览室”的构建思路及执行方案[J].图书馆杂志,2019,38(11):45-48.

陈婕.以“图书馆+书院”模式传承与弘扬中华优秀传统文化[J].图书馆工作与研究,2023(5):100-106.

刘倩倩,夏翠娟,朱武信.红色文化传承视域下的红色文献服务平台建设实践与思考[J].信息资源管理学报,2021(4):16-24, 32.

张辉,龙双花,张玉祥.真人图书馆:公共图书馆参与民俗文化传承的新视角[J].新世纪图书馆,2019(8):35-40.

景祥祜,王玮乐,肖寒月.服务学习:以书法艺术活化古籍的文化教育实践[J].大学图书馆学报,2023,41(4):36-42.

周笑盈,魏大威.多元、融合、跨界和创新:优秀传统文化的传承与推广模式研究[J].图书馆,2020(6):54-60.

刘中华,焦基鹏.协同视域下图书馆耦合非遗数字人文服务模式研究[J].图书馆工作与研究,2020(10):111-114.

姚伯岳,周余姣,王鸷嘉.古籍传承性保护再认识[J].中国图书馆学报,2023,49(1):58-67.

李沂濛,唐承秀,常红.高校图书馆文化传承及育人影响因素研究:基于天津市高校图书馆调研的因子分析[J].图书馆工作与研究,2022(11):13-19.

李亚冰.公共图书馆传承中华优秀传统文化的角色与定位[M].沈阳:辽宁人民出版社,2021:40-45.

赵飞,吴亚平,汪聪,等.高校图书馆文化传承创新服务新探索:以北京大学图书馆文化工作坊为例[J].大学图书馆学报,2019,37(6):95-99.

杨国富.文化育人视域下高校图书馆的文化传承与创新:以浙江大学图书馆立体文化育人平台建设为例[J].大学图书馆学报,2018,36(3):84-87.

李馨宇,李菡婷.马克思意识形态原理的基本逻辑及当代价值[J].思想理论教育导刊, 2018(7):38-42.

狄国忠.建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态[J].图书馆理论与实践,2023(1):1-6.

岳文玉,仇蓉蓉.基于DEMATEL的学术信息资源云存储安全影响因素研究[J].情报理论与实践,2020,43(3):53-58.

李芬芬 江苏科技大学图书馆助理馆员。 江苏镇江,212100。

傅 柱 江苏科技大学经济管理学院副教授。 江苏镇江,212100。

王亚楠 江苏科技大学图书馆助理馆员。 江苏镇江,212100。

(收稿日期:2024-03-13 编校:谢艳秋,陈安琪)