浅析智慧健康养老服务与管理专业人才培养现状及对策

2024-12-03陈雪莲

摘要:人口老龄化带来的冲击,使得智慧健康养老服务与管理专业日益兴起,高职院校培养智慧健康养老服务与管理专业人才尤为重要。本文通过问卷调查和访谈的方法,以新疆某高职院校为例,分析智慧健康养老服务与管理专业人才培养的现状,探索适合社会发展、符合高职院校智慧健康养老服务与管理专业人才培养的模式。

关键词:智慧健康养老服务与管理;人才培养;现状;对策

我国在19世纪末20世纪初正式进入了人口老龄化社会,老龄化的到来已成为城市发展中一项重大社会问题。根据 《第七次全国人口普查》,新疆维吾尔自治区60岁以上人口为291万,占全区总人口的11.28%;65岁以上人口为200万,占全区总人口的7.76%。根据人口老龄化定义划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,或者60岁及以上老年人口数量占总人口比例超过10%时,则意味着这个国家或地区已进入老龄化。可见,新疆已步入老龄化社会。老龄化人口数量越来越庞大,增长速度也越来越快,而老龄人口的增加必然带动养老行业人才的巨大需求。[1]培养高质量的养老服务人才是应对人口老龄化的一项积极举措,而高校在培养专业人才方面面临着人才培养目标定位不准确、专业建设薄弱、课程设置不完善、缺乏 “双师型”师资以及教材资源可选性有限等各种瓶颈。本文以新疆某高职院校为例,通过对智慧健康养老服务与管理专业人才培养现状的研究,分析现行人才培养方案存在的问题,从而提出改进人才培养的措施和方法,为人才培养模式的改革提供借鉴经验。

一、调研结果及分析

(一)调研对象

本文以新疆高职院校的在校大一、大二、大三智慧健康养老服务与管理专业学生和学校的专业课授课教师为对象,采用问卷调查和访谈法开展此次调研活动,具体情况详见表1。

(二)智慧健康养老服务与管理专业人才培养现状

1.专业人才培养目标定位不够准确

调查结果显示,虽然79.85%的学生表示开学前有专业教师做过新生教育,也对培养目标做过详细的介绍,但仅有55.97%的学生对本专业有一定的了解。同时,笔者通过访谈了解到,学生对专业的认识和了解仅仅停留在未来就业方向为养老机构、康复机构、社区、日间照料中心的养老护理员或管理人员上。一方面,这与智慧健康养老服务与管理专业本身的学科性质有关。该学科是一门综合性交叉型学科,学生在校期间既要学习护理学知识,又要学习服务与管理方面的知识以及营养学等其他学科知识,要准确理解并不容易;另一方面,与专业的学科定位有关。有些高职院校的培养方案侧重于护理类,也有些高职院校侧重于服务与管理类。培养目标定位较为宽泛、专业定位不准确是该专业在人才培养方面目前存在的一大问题。在职业技能上,侧重老年照护、康复、营养、心理护理、活动组织策划以及机构产业经营管理;在职业就业方面,涵盖养老院、老年产业企业、社区等。学校主观上试图培养几乎能适应所有老年人服务机构的普适性、万能型人才,但这一目标在实际培养中很难实现,导致学生什么都懂一点,但是什么都不精。[2]

2.专业建设比较薄弱

专业建设是一个专业得以长足发展、不断完善的内在力量。54.48%的学生认为本专业的实践教学形式是通过上课老师边讲授边演示和学生自己动手实践共同开展。很多学生表示更愿意参与实践教学,认为能学习到更多实际技能。70.9%的学生表示去过专业相关的养老机构,且97.8%的学生认为去养老机构或相关行业实习对于本专业学习有所帮助,不仅能学习到实际的操作知识,而且能更快地了解到这个行业的发展。

3.课程设置有待完善

人才培养定位与课程设置是相辅相成的。在调查中,44.8%的学生认为现行教学的课程设置偏重理论,而智慧健康养老服务与管理是一门实践应用型专业,在课程设计上应更加注重理论与实践相结合,课程设置也应该更为丰富,更具有针对性。目前,各所高校的人才培养目标侧重不同,因此,不同院校开设的具体课程以及课时存在很大的差别,尤其在专业核心课程设置上体现得更为明显。虽然调查中该所学校意识到实践的重要性,加大了实践学时,但是由于学生对专业知识了解得并不透彻、自身对于专业的认识不够深入,因此对实习的理解也会出现偏差,认为实习就是打扫卫生、陪老年人聊天、喂饭等。54.48%的学生认为现行的课程设置基本能够满足学业需求,但仍需进一步完善。部分高校教师也表示,虽然实训课程已达到课时量要求,但实训内容单一,校外实训基地有待进一步加强和拓展,以达到培养学生实际动手能力的目的。

4.缺乏 “双师型”师资

60.5%的学生认为师德师风很好,整体素质很高。31.3%的学生认为本专业的授课教师专业水平较高,对课程内容理解较为透彻。笔者通过访谈了解到,大部分智慧健康养老服务与管理专业的教师都来自护理学、社会学、管理学等其他学科,缺乏行业经验和事务锻炼,专业知识和职业技能仍需较大提升。访谈中有教师表示,在实际教学中因自身专业、技能水平的限制,讲解实际操作时压力很大,自身需要不断充电,培训和学习相关专业知识。

5.教材资源可选性有限

目前,智慧健康养老服务与管理专业的教材比较匮乏。在9门专业必修课程中,只有近半数课程有相关教材,教师授课采用结合参考资料、在线资源库等方式进行,可见教材缺乏是目前授课过程中存在的一大问题。另外,可选用教材有限。高职教材大部分是从国家规划教材书目中进行选择,可选性有限,部分教材未突出老年群体的特色,还有部分教材重视理论基础,轻视操作技能。可见,加强本校教材建设、提高教材的针对性和适用性,也是非常必要的。

(三)总体评价

79.1%的学生认为,本专业的人才培养模式总体是好的,20.9%的学生认为一般。69.4%的学生毕业后也愿意去从事与该专业相关的工作。学生对专业喜欢及以上程度占比65.7%,一般占26.1%,仅有8.2%的学生表示不喜欢该专业。

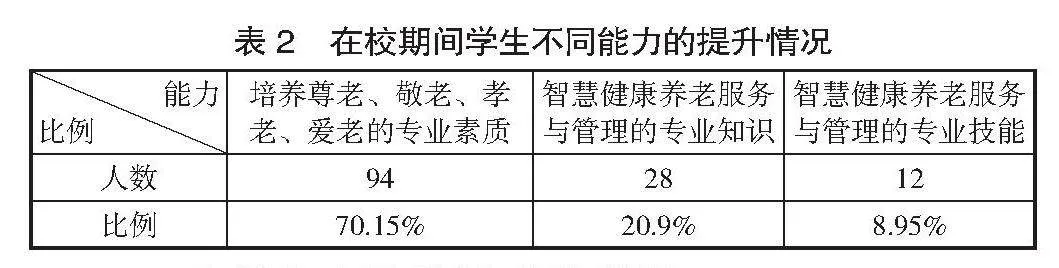

在学生素质方面,在校期间提升程度由大到小依次是尊老、敬老、孝老、爱老的专业素质,智慧健康养老服务与管理专业知识,智慧健康养老服务与管理专业技能,分别占70.15%、20.90%、8.95%。可见,素质目标在学生学习过程中提升最大,其次是知识目标和技能目标。具体情况详见表2。

总体上,学生比较认可学校的培养目标,对专业也有一定的认同度。

二、完善人才培养模式的举措

(一)加强师资队伍建设

根据人才培养方案,打造一支结构合理、师德高尚、教育观念新、改革意识强,具备 “双师”素质与 “双师”结构、专兼结合的专业教学团队。一方面,加强现有教师的培养,与企业联合,共同培养教师的职业技能和职业素养,开展暑期专业教师下企业锻炼,组织专业教师参加相关培训及技能大赛,鼓励教师参加职业资格考试和培训,从而提高实践教学能力;另一方面,引进 “双师”型、具有养老行业实际经验的教师,注重发挥产学合作企业导师的作用,建立企业兼职教师资源库,打造专兼结合的 “双师”型师资团队。

(二)加强课程体系建设

智慧健康养老服务与管理作为一门新兴专业,更应该完善学校与学校之间、学校与企业之间的沟通交流,课程建设应与养老机构及行业需求相符,将行业标准与教学标准相结合。加大课程教材的编写力度,相互分享科研教学成果,加强人才培养的专业性。课程设置也应广泛听取养老行业的建议,根据养老人群的需求变化及时调整培养方案,构建合理的人才培养模式。[3]

(三)明确培养目标,聚焦人才定位

智慧健康养老服务与管理专业人才培养一直处于探索和开发阶段,缺乏统一的行业标准和教学质量评价体系。各院校的侧重点不同,对学生的培养目标侧重也各有不同。应结合本地区、本行业的优势,将培养目标定为面向老年机构、行业、产业的管理人才以及能掌握各项服务老年人技能和服务人才。在制订该专业的人才培养方案上,要与养老行业及机构共同商讨确定,细化培养方向,明确培养目标,让培养目标落实到学生的就业选择上。面向学生的就业岗位有很多种,但实际上养老机构需求最大的依旧是护理员,大部分学生也认为这个专业的就业方向就是养老护理员。在实践教学中,要注意引导学生转变思想,让他们对培养目标有清楚认识,对日后的就业选择目标也会更清晰。明确该专业的培养目标和人才培养规格,聚焦专业性人才,为更有针对性地培养智慧健康养老服务与管理专业人才奠定基础。

(四)完善实习实训基地建设

实践能力的提升是养老专业学生必须掌握的一项技能,同时,实践能力的提升有赖于校内校外实习实训基地的建设。校外要重视并加强校企合作,创设稳定的校外实习实训基地,要与医院、养老院、康养院所等养老行业相关企业建立良好的关系,让实习学生能有更多的选择。同时,要经常与实习学生谈心谈话,关爱他们实习期间的生活,了解他们对校外实习的真实想法。校内要建立专业实训室,让学生有边讲边练的机会,提高学生的实践能力,也提升教师的实践教学能力。学校应增加投入,建设老年生活照护实训室、老年医学护理实训室、老年康复护理实训室及老年社会工作实训室等,发挥其实践教学等功能,以满足人才培养的最基本需要。

(五)出台支持性政策

智慧健康养老服务与管理专业在招生上一直比较困难,学生来源一部分是单考单招,一部分是统招生,学生对专业的不了解以及学校对专业的不够重视,均导致招生较为困难。另外,该专业毕业后人才流失严重,与社会地位低、待遇不高等也有一定关系。[4]针对毕业后就业在养老行业的学生,应实施提高工资待遇、岗位津贴、学费返还、优先参加职称评定和岗位晋升等优惠性政策,减少该专业毕业生的人才流失,增加专业人才在养老行业的稳定性。

(六)推动职业资格认证,鼓励考取“1+X”证书

2017年9月,人社部公布的 《国家职业资格目录》中规定,140项国家职业资格取消养老护理员职业资格证书,受此影响,学校应积极探索符合智慧健康养老服务与管理专业学生的职业资格证书的考取,积极改革学分制,将学分与证书相互结合,实行学分互换制度,鼓励、引导学生考取相关职业资格证书,如健康管理师、康复治疗师、营养师、社会工作师等。特别是鼓励学生考取 “1+X”技能证书,促进课证融通,提高人才培养质量,推动智慧健康养老服务与管理专业走向职业化、专业化。

(七)注重培养学生对专业的认同感

刚入学的智慧健康养老服务与管理专业学生往往对专业不了解,且认知较为简单,因此,提升学生的专业认同感,培养学生的为老服务意识及敬老、孝老、爱老职业情怀尤为重要。从入学教育开始,让学生对专业有一定的认识和了解。在学习一定的专业课基础上,辅以辩论赛、为老服务志愿者、参观敬老院、组织老年人征文、摄影、宣传等一系列校内活动,让学生自主了解老人、走近老人,对老年人形成情感认同。[5]

三、结束语

智慧健康养老服务与管理专业人才需求随着我国人口老龄化程度的加深必然日益增长,而现阶段在人才培养模式上还存在定位模糊,课程体系、专业建设、师资队伍薄弱等问题。学生对专业的认可度在一定程度上也影响着学生毕业后是否把养老行业作为第一就业选择。除此之外,专业人才的输出也至关重要,如何匹配市场需求以及师资队伍如何匹配和建设也向高职院校提出了新的要求。高职院校需要根据产业发展趋势和动态需求积极调整培养目标、课程设置和教学方式,并及时进行师资培养和建设,才能进一步完善目前的智慧健康养老服务与管理专业人才培养模式,从而培养出各方面条件都符合智慧养老需求的复合型人才。

参考文献:

[1] 涂宇明.心向善 技精湛 长发展:老年服务与管理专业人才培养的思考[J].福建教育,2020(08):31-32.

[2] 赵久华,崔道亮.老年服务与管理专业人才培养现状分析及对策[J].安徽卫生职业技术学院学报,2016,15(03):120-121.

[3] 王港,田小兵,姜锐,等.老年服务与管理专业人才培养现状的调查与分析[J].江苏经贸职业技术学院学报,2013(04):85-88.

[4] 刘翠兰.高校如何培养适应老龄社会需求专业人才的探讨[J].老龄科学研究,2014,2(02):29-36.

[5] 张俊浦.四川文理学院老年服务与管理专业人才培养模式创新研究[J].教学研究,2015,38(05):74-76+110.

作者简介: 陈雪莲,女,汉族,新疆乌鲁木齐人,硕士研究生,讲师,研究方向:老年社会工作。