“一带一路”视角下国际信誉对国家形象建设提升路径研究

2024-12-03吴柯洁

摘要:良好的国家形象是实现人民福祉和促进世界和平的重要前提。国际信誉是正面塑造国家形象的重要因素。“一带一路”倡议为重塑新时代中国国家形象提供了重要的历史机遇。我国长期秉持良好的国际信誉,在 “一带一路”外交实践中持续推进与各国间的经济合作和文化交流,坚持求同存异原则,塑造负有责任心和具备领导力的大国形象,对提升国际话语权和深入推进现代化发展极具现实意义。

关键词:国际信誉;国家形象;“一带一路”;外交实践

国家形象如同个人形象,在各类社会交往中扮演着举足轻重的角色。如同个人信誉关乎个人形象的好坏,良好的国际信誉塑造了国家在国际社会中的正面国家形象,良好的国家形象是一国软实力的象征。尽管现实主义学派认为,硬实力要素是构成国家实力的核心基础,但国际信誉对国家实力能否显化为国家形象起到潜在作用。进入新时代,“一带一路”倡议成为重塑我国国家形象的时代机遇和重要平台,同时,为区域经济一体化、全球化进程深入发展和联合国一系列议程目标做出了重大贡献。世界进入百年未有之大变局,塑造、提升与传播新时代国家形象成为我国现代化进程的外交课题之一。

现有研究大多围绕国家形象进行历史梳理、战略规划和文化解读,鲜有从国际信誉角度进行论述。基于此,本文通过梳理国际信誉与国家形象的深刻联系,分析我国在 “一带一路”外交实践中所培育和遵循的基本国际信誉对国家形象的提升路径具有哪些创新,进而总结新时代对我国国家形象建设带来的深刻启示。

一、国际信誉和国家形象的内涵与联系

(一)国际信誉

国际信誉是一种道义。[1]这种道义是实现国家利益目标的手段之一。在国家间的互动中,国家行为所采取的手段被国际社会多数国家认可,即为符合基本的国际信誉。国际信誉有层次之分。低层次道义被视为符合国际社会多数国家支持的国际信誉,本文所提到的国际信誉仅指低层次道义。其具备以下两个要素。

国际信誉的现实标准在于言行一致的准则。即一国所秉持的价值观、内外言论与实际政策行为一致。[2]“一带一路”的生动实践将我国经济发展、社会稳定和制度创新经验转化为广大发展中国家在现代化进程中的参考经验,进而实现了4ee0532e6f0cbdb55660666c5d95e39affed260ab50f12d7f9a4acd4391ee76a世界互利共赢的良好局面。不具备国际信誉的国家显然无法取得国际社会的正面评价,最终必将 “损人不利己”。

国际信誉的隐性因素在于中华文明的传承。中华文明上下五千年,在治国理政方面具有 “王道型”特征,[3]向来重视 “言必信,行必果”与 “知行合一”的优良传统。共建 “一带一路”实践平台符合中华民族历来秉持的天下大同理念,符合中国人 “怀柔远人”“和谐万邦”的天下观,占据国际道义制高点。[4]讲好中国故事、传递中国方案、贡献中国智慧是中国外交的 “言”;基于 “一带一路”框架,中国积极与沿线国家和地区开展经贸合作、互联互通、人文交流和法治建设为中国外交的 “行”。正是这种 “知行合一”的严谨态度培育了新时代中国国际信誉,获得了国际社会的积极和正面评价,树立了富有责任与大国领导力的国家形象。

国际信誉在外交关系中具有重要地位。在无政府性质的国际社会中,硬实力被视为等级地位基础,国家普遍重视硬实力发展。国际信誉成为 “稀有资源”。国际信誉是达成本国外交目标、促进国家间和平外交不可或缺的前提。一方面,国际信誉与外交政策的实施效果呈正相关。2017年以来,特朗普政府推行所谓“美国优先”政策,不仅造成美国对外活动频频受阻,更导致美国国际信誉降到历史低点;另一方面,国际信誉是国家间相互信任的基础。一旦冲突产生,双方建立互信机制有助于避免或缓解紧张态势,起到国际规范作用。中国长期注重国际信誉的培植与实践,这不仅关系到中国自身的可持续发展,也为国际社会的和平与发展带来极大助力。

(二)国家形象

学术界对国家形象的概念解读多种多样且富有层次。部分学者认为,国家形象的内涵包括两个方面:一方面,强调国家内部因素对国家形象架构和塑造的作用;另一方面,强调在国家间的各类互动过程中,他国形成对本国的综合印象。[5]另有学者指出,其特征包括五方面:实现与维护国家利益的政治性;呈现本国民族独特文化特征的民族性;认知主体和认知客体的多层性;媒介作为国家形象传播工具的多元性;随国家利益和国家间互动变化而与时俱进的多变性。[6]

本文认为,国家形象是指他国和本国民众对本国媒介传播的形象和本国与他国互动过程中的对外形象的认知集合。中国国家形象构建具备马克思主义唯物史观的鲜明特色和中国特色社会主义制度的显著优势。习近平外交思想坚持马克思主义的立场观点方法,根据时代发展和实践变化,以崭新的思想内容形成了系统的科学思想体系。[7]经济与科技发展水平是国家形象的核心基础。优良文明是铸成国家形象的显性表现。国家形象受到国际社会认可,就有利于提升国际影响力,促进国家经济与科技实力提升;反之,则不利于国家实力发展和外交工作展开。

国家形象有类型之分,包括国家经济形象、国家文化形象、国家外交形象和国家法律形象等。本文将这一概念定位为在安全、经济、外交和文化交往等各领域中均遵守国际信誉的一种整体国家形象。

(三)国际信誉与国家形象的联系

国际信誉与国家形象关系密切。一方面,国际信誉与国家形象同为国家软实力的象征;另一方面,国家形象需要国际信誉的指导实践方能建构发展。

国家形象的时代变化赋予我们宝贵经验。具备良好的国际信誉才能塑造正面的国家形象,并在时代中立于不败之地。古代璀璨文明使得中国呈现强大的国家形象特征;近代中国遭受帝国主义和殖民主义势力入侵,文明遭受摧残,国家形象遭遇严重破坏;[8]新中国时期,中国共产党重视外交诚信和对外形象,为日后东方大国形象的塑造奠定了重要的基础;进入21世纪,个别西方大国利用国际舆论霸权对中国经济发展成就和制度优势经验进行意识形态领域安全化的舆论抨击,严重损害了我国崛起过程中的国家形象,主要表现在:美国拉拢盟国对 “一带一路”提出质疑;印度作为处于 “一带一路”核心沿线地区—南亚地区的重要国家,迟迟不愿加入合作。面对日益复杂多变的国际格局,中国迫切需要重塑自身形象。

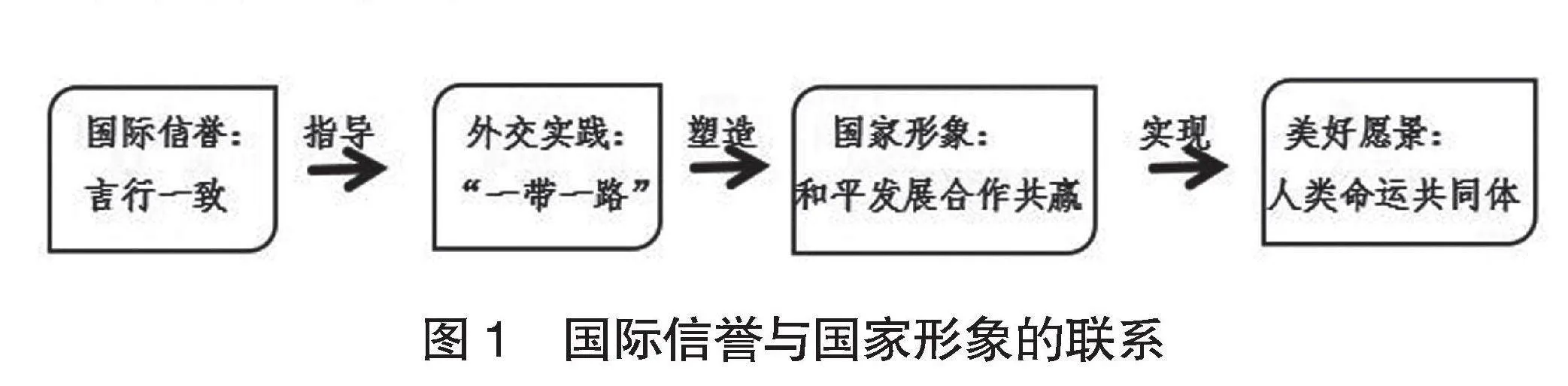

国际信誉是国家形象建设的实践导向。良好的国际信誉能够将经济与科技实力巧妙地转化为服务于国家建设和国家利益的正面评价。如图1所示,中国培植言行一致的国际信誉,用于指导 “一带一路”外交实践,塑造理想的新时代中国国家形象,有助于倡导并推动各国积极参与构建人类命运共同体,实现世界人民共同富裕的美好愿景。

图1 国际信誉与国家形象的联系

二、“一带一路”视角下国际信誉对国家形象建设提升的实践路径

历史决定走向。习近平总书记指出,要高举和平、发展、合作、共赢的旗帜,始终站在历史正确一边,践行全人类共同价值。[9]中国国际信誉经历了树立、低迷、上升及巩固四个历史阶段。[10]当前,新型大国外交助力我国国际信誉迎来新的发展阶段,也产生新的时代任务。推进国家形象建设工程的一切前提在于党的全面领导。2023年,中央外事工作会议指出:“构建人类命运共同体,是以建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界为努力目标,以高质量共建‘一带一路’为实践平台,推动各国携手应对挑战,实现共同繁荣,推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。”[11]这表明,中国共产党对构建人类命运共同体的认识从理念主张开始发展为实践的科学体系。习近平外交思想有效地以构建人类命运共同体应对时代之变,为我们指明了新时代开展大国新型外交的目标方向和实践要求。在 “一带一路”倡议培育国际信誉以塑造新时代中国大国形象之中须强化国家间的经济合作、人文交流、外交互动,并建立法治后盾,获得积极的国际信誉认可和评价,方能塑造理想的新时代中国大国形象。

(一)塑造正面的国家经济形象

经济是全球发展的基础。中国经济发展取得的成就,需要通过良好的国际信誉进行转化。中国践行大国责任,树立良好国际口碑,凸显正面国家经济形象,这无疑会吸引更多国家看好中国经济发展的经验,并视中国为全球经济增长的新引擎。进入经济发展新阶段以来,“一带一路”外交实践为我国在国际社会赢得了良好口碑,提升了我国的国际影响力和国际地位。2019年 《中国国家形象调查报告》显示,超40%的海外受访者认为 “一带一路”倡议推进了沿线国家和地区的投资贸易合作与互联互通建设。[12]这种良好国家经济形象的塑造,不仅实现了中国现代化发展的阶段性目标,也为世界经济的互利共赢形成了良好合作机制,从而实现了构建人类命运共同体的美好愿景。

习近平总书记指出:“‘一带一路’建设要坚持经济合作同人文交流双轨并进,既要满足各国人民的物质需求,也要满足各国人民的精神和文化需求。”[13]可见,“一带一路”建设作为我国全面改革开放的核心任务之一,不仅是国家发展任务,也是中国对国际社会作出的重要承诺。“言行一致”的国际信誉由此树立。中国内外实行一致的经济发展理念和政策,有助于在沿线国家和地区逐步形成创新发展、绿色履责的国家经济形象。

(二)塑造正面的国家人文形象

文化是国家理念传递的载体。作为富有道德标准的国家,中国在 “一带一路”中积极践行文化自信。中国上下五千年文化源远流长,借助优良的国际信誉指导外交实践,能够提升国家人文形象,增进中国与世界其他国家和民族的文化交往。在 “一带一路”外交实践中,中国正是凭借着深厚的文化底蕴和良好的道德标准,让 “一带一路”建设不断造福沿线国家和地区。“一带一路”倡议是中国文化 “走出去”的重要窗口,也是丝绸之路沿线国家文化交流和思想碰撞的重要平台。中国与世界文化相互交融,有助于提升中国文化自信,助力世界文化多样性。

“一带一路”坚持民生导向,沿线国家要不断夯实务实合作以扩大民意基础。[14]中国的 “以人为wNkKf2p6hVz/vVVqTG/irg==本”思想有助于促进相关国家和地区的民生福祉和提高人民生活水平。据 “中国国家形象全球民意调查”显示,文化是海外民众了解中国和中国人民生活的核心渠道。象征中国传统文化符号的戏曲、乐器和传统服饰等在海外爆火,中国文化在全球范围的 “能见度”和 “被接受度”不断提升。[15]“一带一路”正是了解中国文化的窗口。让海外民众认识中国文化、了解中国人民的真实生活,有助于我国塑造正面的国家人文形象。

(三)塑造正面的国家外交形象

外交是国家理念互动的桥梁。和平共处五项原则作为新中国成立以来我国外交基本原则,具有划时代的国际意义。2024年是我国和平共处五项原则提出70周年。习近平总书记提出:“构建人类命运共同体理念与和平共处五项原则一脉相承。”两者均立足于国与国命运交织、休戚与共的客观现实,树立了平等和共生的新典范。[16]这一外交理念立足于我国外交发展历史与外交实践进程,有助于促进沿线国家和地区以各种形式和方式参与到倡议建设中来。中国欢迎不同地区、不同民族、不同制度以及不同发展水平的国家共同加入,扩大世界人民的 “蛋糕”。

习近平总书记指出,世界多极化、经济全球化历史潮流势不可当。在和平共处五项原则的引领下,中国团结各方推动构建人类命运共同体走深走实,有力引领和推动了平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化,为国际社会带来和平稳定的前景,为各国人民增添繁荣发展的福祉。[17]通过以身作则的方式,维护世界和平与地区稳定,树立了和平友好的国家外交形象。

(四)塑造正义的国家法律形象

法律是国际互信的条例保障。国际信誉作为一种道德约束,更多是国家对自身行为的自我约束。在无政府体系中,国际信誉与国际法律均为 “软性条例”,即无暴力作为后盾工具。道德与法律是处理国家间冲突的核心方式。推进 “一带一路”法治建设,不仅有助于提供相关具体法律条例保障,也有助于推动 “一带一路”法治思想成为国际法典范。

“一带一路”建设路径在于促进全球治理体系趋于完善。全球治理体系离不开对相关国际法的构建。[18]习近平中国特色社会主义法治思想的核心是全面依法治国。通过 “一带一路”践行这一法治价值,有助于完善沿线国家和地区的法治体系与我国的涉外法律体系。

三、“一带一路”视角下国际信誉对国家形象建设提升的内在启示—中国特色大国外交实践

“一带一路”视角下国际信誉对国家形象建设提升的启示核心在于国际信誉将中国经济发展、社会稳定和制度经验转化为世界人民共享的发展成果,并在传播过程中实现正面有效地叙述中国实践与中国故事,让世界见识一个真正的大国形象。这主要包括两个方面:一方面,中国基于国际信誉标准的外交实践不断构建和丰富自身国际话语权的内涵,提升中国国际影响力;另一方面,中国现代化发展新阶段需要一个正面友好的国际环境,中国基于国际信誉标准的外交实践在潜移默化中改善外部发展环境,有助于中国减少与个别国家的观念冲突,构建以合作共赢为第一发展要务的平台机制,深化中国现代化进程。正如郑永年所说的 “中国智慧,世界方案”与 “世界问题,中国方案”之间的关系。[19]中国在开放中学习世界各国的优秀经验并得以不断发展,中国模式具有世界发展的普遍性;中国不会机械照搬任何国家的经验,而是通过实践摸索中国模式,因此,又能保持中国发展的特殊性。

(一)国际层面:提升国际话语权

国际信誉提升我国国际话语权。国际话语权是指国家借助自身的对外话语体系影响他国行动和认知的能力。从马克思主义唯物史观角度来看,国际话语权作为一种软实力的表征,以国家的经济、科技和军事力量为基础,借助本国文化传播对外形象。国家利益是国际话语权的核心。[20]如前所述,良好的国际信誉有利于塑造正面的国家形象。在 “一带一路”建设中,国家形象提升有助于吸引广大友好国家积极参与,提升我国的国际影响力。这本身就是中国国际话语权提升的正面反映。2023年 《“一带一路”中国国家形象传播调查报告》 (以下简称 《报告》)显示,十年来,“一带一路”倡议的全球关注度显著上升,共建 “一带一路”倡议已成为国际舆论涉华叙事框架的重要组成部分。[21]这表明 “一带一路”倡议已成为我国国际话语权传播的核心平台。《报告》还指出,要建立健全相关体制、保障国际传播,[22]全方位、多层次地提升我国的国际话语权。“言行一致”的国际信誉对塑造富有责任和具备国际领导力的国家形象发挥了主导作用,有助于我国构建与自身经济和科技实力相匹配的国际话语权。两者呈正相关关系,促使我国国内形象与国际形象一致,打破了西方所谓的 “良政”与 “劣政”的固有印象。

(二)国家层面:推动现代化进程

国际信誉促进我国现代化发展。国际信誉修正并完善了国际社会对中国的认识与评价。只有当国际社会对我国的评价回归到理性层面,世界才能真正认识到一个爱好和平且富有责任心的东方大国形象。这种理性认知又能促使国际社会特别是部分西方国家消除对中国的敌视,与中国积极展开经济合作和政治交往,为中国当前的高质量现代化发展提供一个良好的国际舆论环境,将双方合作置于主要层面。

四、结束语

提升国家形象的建设工程是一项长期且复杂艰巨的任务。随着全球化的时代发展,国家实力中软实力的比重不断提升,只有高度重视国际信誉,才能在国际舞台上发挥更广泛、更持续的作用。习近平外交思想坚持马克思主义立场观点方法,弘扬深厚的中华优秀传统文化,继承新中国外交优良传统,根据时代发展和实践变化,以崭新的思想内容形成了系统科学的思想体系。[23]实践是检验真理的唯一标准,中国需要坚守国际道义准则,在外交实践中积极承担大国责任和发挥领导力作用,积极践行人类命运共同体理念,方能在国际社会中赢得更加积极的评价和认同。我们应当立足本国实际,用发展的眼光去看待国家形象建设工程,努力讲好中国故事,积极传播中国智慧和中国方案,为提升中国国家形象贡献自己的力量。

参考文献:

[1] 阎学通.大国领导力[M].北京:中信出版社,2020.

[2] 蒋芳菲,王玉主.国际信誉及其变化的条件:兼论中国国际信誉的变化[J].战略决策研究,2020,11(06):3-20+105.

[3] 同[1].

[4] 人民政协网.习近平出席推进 “一带一路”建设工作5周年座谈会[EB/OL].[2018-08-27].https://china.huanqiu.com/article/9CaKrnKbTtO.

[5] 陈世阳.战略视野下中国国家形象的塑造[M].北京:九州出版社,2020.

[6] 杨晶.“一带一路”视域下的国家形象和青年形象[M].北京:光明日报出版社,2023.

[7] 求是网.习近平在第十四届全国人民代表大会第一次会议上的讲话[EB/OL].[2023-03-13].http://www.qstheory.cn/yaowen/

2023-03/13/c_1129430131.html.

[8] 何元浪,刘欣宇.“一带一路”视域下的国家形象:历史演进、现实影响与建构理路[J].天水行政学院学报,2023,24(06):42-47.

[9] 央广网.思想引领|两会上,总书记这样谈 “人类命运共同体”

[EB/OL].[2023-04-03].https://news.cnr.cn/native/gd/sz/ 20230403/t20230403_526205299.shtml.

[10] 田宇,彭攀.“一带一路”视域下国家形象的塑造[J].湖北经济学院学报 (人文社会科学版),2023,20(04):90-94.

[11] 求是网.习近平外交思想的丰富和发展[EB/OL].[2024-01-09].http://www.qstheory.cn/2024-01/09/c_1130056001.htm.

[12] 张昆,张明新,陈薇.中国国家形象传播报告 (2019)[M].北京:社会科学文献出版社,2019.

[13] 习近平/外文出版社英文部.习近平 “一带一路”国际合作高峰论坛重要讲话[M].北京:外文出版社,2017.

[14] 同[13].

[15] 新华网.传统与现代交织:2023年中国文化增亮世界[EB/OL].[2024-01-04].http://www.xinhuanet.com/ent/20240104/38dbc830e54e498cb273207125bc163c/c.html.

[16] 新华网.习近平在和平共处五项原则发表70周年纪念大会上的讲话 (全文)[EB/OL].[2024-06-28].https://news.xinmin.cn/ 2024/06/28/32682277.html.

[17] 同[16].

[18] 中国人大网.推进 “一带一路”建设的法治思考[EB/OL].[2019-05-21].http://www.npc.gov.cn/npc/c12434/c16114/c16115/ 201905/t20190521_280083.html.

[19] 郑永年,杨丽君.中国叙事:如何讲好中国故事[M].北京:中信出版社,2023.

[20] 赵磊.增强中国国际话语权的现实挑战与应对[J].人民论坛·学术前沿,2024(05):76-84.

[21] 中国日报网.“一带一路”中国国家形象传播调查报告[EB/OL].[2023-08-23].https://cn.chinadaily.com.cn/a/202308/23/WS64e5ac61a3109d7585e4a6df.html.

[22] 同[21].

[23] 同[11].

基金项目: 国家民委‘一带一路’国别和区域研究中心·孟中印缅经济走廊研究中心2024年度项目“印度莫迪政府时期外交战略调整及其对中印关系影响研究”(项目编号:2024BCIM05)。

作者简介: 吴柯洁,女,汉族,四川达州人,硕士研究生,西华师范大学巴基斯坦研究中心助理研究员,研究方向:中国外交。