数字不平等的再生产:家庭文化资本、数字惯习对西部农村地区中学生数字技能的影响

2024-12-03李玲王秋燕石嘉懿黄宸

摘要:数字时代对个体数字技能提出更高要求,然而目前我国青少年数字技能发展不容乐观,数字技能鸿沟逐渐扩大,数字不平等问题突出。文化资本理论为破解中学生数字不平等问题提供了新的视角。基于这一理论,使用我国西部农村地区82所中学1712名学生的调查数据,探究家庭文化资本、数字惯习对西部农村地区中学生数字技能的影响发现:家庭文化资本越高,中学生数字技能越好;数字行为惯习和数字情感惯习对数字技能均有显著的正向影响,且数字情感惯习对中学生数字技能的影响更大,高家庭文化资本学生的数字情感惯习优势更容易转换为数字技能优势。进一步的分析还发现,不同于娱乐偏好的数字行为惯习,学习偏好的数字行为惯习与家庭文化资本之间存在明显的替代作用,有助于弥补文化资本不足所导致的数字技能劣势。因此,为弥合区域间中学生数字技能鸿沟,阻断数字不平等的再生产,相关政府部门可将数字教育资源适当向低家庭文化资本学生倾斜,同时学校和家长也应加强学生的数字设备使用管理,引导学生养成学习偏好的数字惯习。

关键词:数字鸿沟;数字技能;家庭文化资本;数字惯习

中图分类号:G434 文献标识码:A 文章编号:1009-5195(2024)06-0069-12 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2024.06.008

一、引言

随着数字时代的来临,数字技能作为基础教育阶段的重要培养目标,受到国内外教育研究者的广泛关注。多项研究表明,学生数字技能水平决定其能否充分参与到学习、文化和社会生活中(OECD,2015)。数字技能水平更高的学生,其未来学业表现、认知能力可能会更好(曹丹丹,2018;方超等,2019)。提升数字技能不仅对学生个人发展至关重要,而且是建设数字中国的先导工程(吴砥等,2022)。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出,要“加强全民数字技能教育和培训,普及提升公民数字素养”(新华社,2021),这是对学生数字技能与素养发展作出的重要战略部署。2021年4月,人社部发布《提升全民数字技能工作方案》,进一步对普及、提升公民数字素养、加强数字技能人才培养工作作出具体规划(中华人民共和国人力资源和社会保障部,2021)。

然而,目前我国青少年数字技能发展却不容乐观。长期以来,未成年人之间一直存在巨大的数字“接入鸿沟”,虽然随着信息化进程的加快和互联网的普及,传统的“数字接入鸿沟”逐渐弥合,新的“数字iWMUDMahMeDoQ2ld6Wd/NsZOswQV1lM5AiyccO2lfoo=鸿沟”却益发凸显。《青少年蓝皮书:中国未成年人互联网运用报告(2022)》表明,当前未成年人间存在互联网使用差异及不平衡问题(中国社会科学网,2022),即数字“使用鸿沟”。

有研究指出,家庭文化氛围在青少年数字技能发展过程中起着较为关键的作用,低阶层家长若能为子女营造良好的家庭文化氛围,将有机会缩小其后代与高阶层子女间的数字使用鸿沟(朱晓文等,2023)。因此,有必要从家庭文化资本视角出发,审视数字场域中的数字技能不平等问题。而目前从家庭文化资本理论出发探讨数字技能不平等的研究数量十分有限,基于此,本研究使用西部农村地区82所学校数据,分析中学生数字技能鸿沟成因,探究家庭文化资本、数字惯习对西部农村中学生数字技能的影响,以期揭示数字不平等再生产的形成机制,为提升全民数字素养提供对策建议。

二、相关研究综述

1.家庭文化资本与文化再生产

家庭文化资本最早由皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)提出,指文化资本在家庭场域中的具体体现(Bourdieu,1997)。本研究在前人的研究(孙银莲,2006)基础上,将家庭文化资本界定为:家庭成员通过相互交流和实践所积累起来的特定社会资源,如学历、文化商品、文化实践等。根据表现形式不同,家庭文化资本可划分为三种形态:一是身体化形态,体现在人们根深蒂固的性情倾向中,例如父母的谈吐、仪态举止、家庭学习气氛等。二是客观形态,即物质化的文化财富,例如家庭中绘画作品、书籍、词典等文化产物的数量。三是制度形态,体现在那些通过特定的制度确认的文化资本上,例如父母的学历文凭、资格证书、职称等(朱伟珏,2005;Bourdieu et al.,1986)。

家庭文化资本是影响个体教育和社会地位获得的重要因素(仇立平等,2011)。相比低阶层家庭,高阶层家庭拥有具有排他性的优势家庭文化资本。有研究表明,具备优势家庭文化资本的儿童更易在学校教育中取得好成绩。这是因为,一方面,具备优势家庭文化资本的儿童,更容易通过父母教导及自我无意识模仿,养成为主流社会所接受的惯习(Dumais,2002)。另一方面,在入学前,优势家庭的父母往往已对儿童入学所需技能、态度、习惯等进行培训(De Graaf et al.,2000)。因此,相比家庭文化资本较低的同龄人,具备优势家庭文化资本的儿童能更快速地适应学校教育,并更容易在学校教育中拔得头筹,且他们最终获得的学历往往更高。这使得他们极易通过教育巩固、提升社会地位,并通过教育再次积累家庭文化资本,从而实现文化再生产。

2.家庭文化资本与数字不平等的再生产

(1)家庭文化资本与数字惯习

家庭文化资本理论在互联网场域同样适用(张济洲等,2018;潘士美,2022;朱晓文等,2023)。由家庭文化资本所引发的文化再生产现象在数字场域中体现为数字不平等的再生产。个体在家庭文化资本上的差异在数字场域体现为个体数字惯习的差异。数字惯习源于“惯习”一词,布尔迪厄将惯习定义为“一组后天获得的思想、行为和趣味模式,亦即一种为所有作为相同的经济、文化、社会和符号性的教育之产物的个人所共同的性情(或能力)系统。”(皮埃尔·布迪厄等,1998)。在此基础上,劳拉·切尔涅维奇(Laura Czerniewicz)等人将数字惯习定义为内化于学生个体中、与互联网相关的惯习,是学生进行数字化学习和实践、处理信息的一种思维和行动图式(Czerniewicz et al.,2013)。比如学生如何看待技术在学习和社会生活中的作用,学生对信息通信技术的信心、兴趣、使用行为等,均属于数字惯习。本研究参照上述定义,将数字惯习定义为个体后天所获得的,反映个体收入、文化或社会阶层的一系列有关数字使用的秉性、思想和行为。

个体数字惯习大致可以分为行为与情感两个层级。行为层级数字惯习主要是指个体使用计算机的具体行为表现,如使用计算机完成课堂作业、在线学习、社会交流、娱乐等。已有研究发现,家庭文化资本较高的个体倾向于使用互联网进行信息收集、教育培训等活动,倾向于发挥互联网的辅助学习和工作功能(耿晓梦等,2020;Ren et al.,2022);而家庭文化资本较低的人群倾向于运用互联网开展聊天、打游戏等活动,他们通过互联网寻找教育、工作信息和机会的可能性和意愿较低(张济洲等,2018)。情感层级数字惯习则主要指学生对计算机的兴趣、态度、自我效能感等。有研究发现,个体数字自我效能感在具有不同文化资本的家庭中同样存在差异。父母受教育程度较高的学生对使用数字设备、互联网完成任务的自信心往往较高(Vekiri,2010)。还有研究进一步指出,家庭文化资本可正向预测个体数字效能感(Senkbeil et al.,2017;Hatlevik et al.,2018;Bonanati et al.,2022)。可见,个体数字惯习的差异在一定程度上是家庭文化资本差异的折射。

(2)数字惯习与数字技能

国际教育成就评价协会(International Association for the Evaluation of Educational Achievement,IEA)实施的国际计算机和信息素养研究(International Computer and Information Literacy Study,ICILS)项目对数字技能进行了明确的界定,将数字技能定义为“检索、查找信息,使用数字设备构建或编辑网页等相关技能”(Fraillon et al.,2013)。数字惯习是影响学生数字技能水平的关键因素。国内外部分研究已关注到了数字惯习在个体数字技能获得中的重要作用。

在行为层级上,已有研究主要考察了不同计算机使用目的对个体数字技能的影响。例如:有研究者发现以学习为目的使用计算机有利于提升数字技能(Aesaert et al.,2015);也有研究者发现,玩电脑游戏可以对计算机素养产生积极影响,因为它增强了儿童在三维空间中阅读和理解可视化图像以及同时跟踪多个图像的能力(Subrahmanyam et al.,2000);还有研究者发现,无论是利用计算机完成学习任务,还是利用计算机进行娱乐或社交,都能有效提高学生的数字技能(Rohatgi et al.,2016)。

在情感层级上,学者们重点考察了计算机使用兴趣、态度和自我效能感对个体数字技能的影响。有研究发现,提升学生数字效能感是提高学生数字技能水平的重要因素之一(Hatlevik et al.,2018);ICILS项目在2013年发现,在国际和国家层面,学生的数字自我效能感与其数字技能和素养存在统计学上的正相关关系(Fraillon et al.,2014);散国伟等人(2018)发现,具有较高计算机使用兴趣、数字自我效能感的学生,其信息素养水平也较高;蒋龙艳等人(2020)发现,数字自我效能感对学生的信息素养水平有显著正向影响。

3.小结

数字时代,数字技能是人们必备的基础技能(李晓静等,2020),深入探讨个体数字技能发展的影响因素对增强国家竞争力、促进个体长远发展具有重要的理论和现实意义。现有研究表明,家庭文化资本较优的个体形成的惯习,往往有助于提升个人学业成绩(仇立平等,2011),而具备较高家庭文化资本的个体更可能养成较好的数字惯习,进而使得此类群体的数字技能水平更高。不同家庭文化资本个体在数字惯习上的差异,加剧了数字技能发展的不平等现象。而数字技能不平等很可能会影响个体社会地位的获得,使文化再生产现象在互联网领域得到复制和延续,导致出身弱势阶层的个体陷入“资本匮乏—技能落后—资本匮乏”的恶性循环。

然而目前大多数研究侧重于关注学生信息素养或数字素养现状及提升路径,对家庭背景对学生数字技能发展的影响以及由此产生的数字不平等问题关注较少。数字技能水平关乎学生未来的学业成就、就业机会、薪资报酬等,可能会导致文化再生产现象加剧,需要得到学界的重视。基于此,本研究选取家庭文化资本、数字惯习、数字技能三个关键变量,以布尔迪厄的文化资本理论为基础,探索家庭文化资本、数字惯习对中学生数字技能的影响机制。

三、研究设计

1.研究对象

本研究选取广西壮族自治区的中学生作为研究对象。相比东部地区,西部地区的教育普及程度、办学条件、师资队伍建设、教育质量、教育信息化等都处于相对弱势的地位。广西壮族自治区作为典型的西部地区,其经济、教育等发展状况都具有典型的西部特征。教育部2021年发布的《国家教育督导检查组对广西壮族自治区义务教育基本均衡发展督导检查反馈意见》指出,广西壮族自治区义务教育阶段大班额、大校额,学校设施不足,师资队伍薄弱,城乡教育资源差距,信息化教学资源不足等问题仍然较为突出(中华人民共和国教育部,2021)。可见,广西壮族自治区在义务教育阶段所面临的问题与西部地区整体的教育现状极为相似,因此,辖区内的学生群体在很大程度上能够作为西部地区学生群体的代表。

在抽样设计上,本研究首先采用整群随机抽样法,抽取了广西壮族自治区6个区县(A区、B区、C县、D县、E区、F区)的82所中学,接着在每个学校的初二年级随机抽样一个班,并随机抽取班级学生参与调查。剔除无效样本后,获取1712个有效样本。

2.研究工具

本研究所用到的量表主要有数字技能量表、数字自我效能感量表、娱乐偏好数字设备使用量表和学习偏好数字设备使用量表,均来源于ICILS项目2013年发布的计算机与信息素养国际测评报告。该报告还验证了上述4个量表的信效度,结果显示均在良好的可接受范围(Fraillon et al.,2015)。本研究直接采用该报告中量表对应的翻译版本,量表的题目和选项均未做任何修改;同时再次对上述4个量表的信效度进行检验,其克隆巴赫系数分别为0.91、0.90、0.86和0.93,信效度良好。

3.变量说明

(1)核心自变量

本研究的核心自变量是家庭文化资本。家庭文化资本概念操作化一直是学界的研究难点(仇立平等,2011)。李玲等(2020)将受访者父母职业、父母的受教育水平、父母教育期望和家庭藏书量作为家庭文化资本的测量指标;吴愈晓等(2017)选择家庭的藏书情况、家庭文化设施情况(包括是否配备独立书桌、电脑和互联网)、家长和孩子一起参观博物馆和阅读的频率来测量文化资本。不同学者选择的指标并不统一,但通常都涉及父母受教育水平、家庭文化资源以及家长和孩子一起参与文化活动的频率等。因此,本研究选择家庭共同阅读频率、家庭藏书量、父母受教育水平来测量受访者的家庭文化资本,然后借鉴以往多数研究的做法(吴愈晓等,2017;李玲等,2020),对家庭共同阅读频率、家庭藏书量、父母受教育水平进行因子分析,确定权重得到家庭文化资本得分;然后将家庭文化资本得分进行标准化,以0来表示受访者家庭文化资本的平均水平,将标准分大于0的受访者划分为高家庭文化资本组,将标准分小于0的划分为低家庭文化资本组。

(2)其他自变量

本研究的其他自变量为数字惯习。切尔涅维奇等(Czerniewicz et al.,2013)较早关注到“数字惯习”这一概念,他使用对计算机的兴趣、使用计算机的信心、使用计算机的偏好等指标测量学生的数字惯习。近年来,已有国内学者将切尔涅维奇等的方法运用到中国学生数字惯习的测量上(潘士美,2022)。本研究将数字惯习分为数字行为惯习和数字情感惯习,选择娱乐偏好数字行为惯习和学习偏好数字行为惯习作为数字行为惯习的代理变量,数字自我效能感作为数字情感惯习的代理变量;采用等权法直接计算受访者的娱乐偏好数字行为惯习、学习偏好数字行为惯习和数字情感惯习平均分,形成数字惯习总分,然后将数字惯习总分标准化得到标准分,并以标准分作为后续研究分析的数据。

(3)因变量

本研究的因变量是数字技能,包含学生使用数字设备进行上传、下载和检索文件等基本技能,以及利用信息技术来开发、编辑网页等专业技能。本研究使用ICILS项目发布的数字技能量表测量学生数字技能,采用等权法直接计算学生数字技能平均分,将数字技能平均分标准化得到标准分,并以标准分进行后续数据分析。在稳健性检验时,本研究使用熵值法对数字技能各题项进行赋权,重新计算各受访者数字技能水平总分。

(4)控制变量

本研究控制了个体层面、家庭层面、学校层面可能影响受访者数字技能水平的变量。具体而言,个体层面控制变量主要是基本的人口学变量,包括性别、年龄、民族、户口类型;家庭层面控制变量包括家庭月收入、父母工作。相关研究表明,家庭背景变量对学生的数字接入和数字技能都有重要影响(覃丽君,2015)。考虑到住宿与否的学生在数字设备使用上的监管存在差异,可能会导致数字惯习和数字技能悬殊,因此本研究在学校层面的控制变量中纳入了学生是否寄宿。

(5)工具变量

在模型估计过程中被作为工具使用,以替代模型中与误差项相关的随机解释变量的变量,被称为工具变量。为自变量选取合适的工具变量,是解决内生性问题(解释变量与误差项存在相关性)的主要方法(赵涛等,2020)。按照工具变量需与模型中随机解释变量高度相关,但却不与随机误差项相关的原则,为解决基准回归中数字惯习与数字技能之间可能存在的诸如测量误差、遗漏变量、反向因果关系等内生性问题,本研究参照鲍学峰等(2016)、陈武等(2015)的研究,选取学校氛围、同伴不良行为作为数字行为惯习的工具变量,选取学校氛围、未来生活信心作为数字情感惯习的工具变量。这是因为学校氛围和同伴不良行为可能会影响中学生的数字设备使用行为,但不会直接影响中学生的数字技能水平;学校氛围、未来生活信心可能会影响中学生的数字情感惯习,但不会影响中学生自身的数字技能水平。上述各变量的基本情况如下表1所示。

4.研究模型

首先,本研究采用最小二乘法(OLS)回归模型来研究家庭文化资本、数字惯习对数字技能的影响。计量模型如下:

DS=β0+ β1FCC+β2DH+βcXc+μ (1)

其中,Digital Skills(DS)为因变量,Family Cultural Capital(FCC)为核心自变量,Digital Habits(DH)为其他自变量,Xc为控制变量。由于DH可能存在测量误差、遗漏变量和反向因果等,模型可能存在内生性问题。因此,在进行基准回归后,本研究采用了工具变量两阶段最小二乘法(2SLS)模型解决内生性问题,计量模型如下:

DH=δ0+δ1C1+δ2C2+δcXc+ε (2)

DS=α0+α1FCC+α2DH+αcXc+υ (3)

本研究选取学校氛围、同伴不良行为作为娱乐偏好数字行为惯习和学习偏好数字行为惯习的工具变量,选取学校氛围、未来生活信心作为数字情感惯习的工具变量。方程(2)是第一阶段回归,C1和C2分别为各数字惯习的两个工具变量;方程(3)是第二阶段回归,其中的DH代表方程(2)中的DH的拟合值,Xc代表控制变量。

四、实证分析

本研究共调查了西部农村地区的1712名八年级学生(详细见下表2)。其中,男生占41.2%,女生占58.8%;学生平均年龄为14.81岁;样本中有90.0%的学生来自农村;84.2%的学生父母月收入少于4000元;父母职业类型中从事农业生产劳动的占比是最高的,有37.7%的学生父亲是农民,40.6%的学生母亲是农民;学生父母整体受教育水平不高,84.3%的学生母亲的学历在初中以下,77.9%的学生父亲的学历在初中以下;低家庭文化资本的学生占61.1%,高家庭文化资本学生占38.9%。综上,本研究所选取的学生大多来自农村地区,父母大多从事农业生产劳动且受教育水平有限,家庭月收入相对较低,这符合西部农村地区大多数中学生的特征。

本研究使用最小二乘法回归和工具变量法探究家庭文化资本、数字惯习、数字技能三个变量之间的关系,具体分析结果如下。

1.西部农村地区中学生数字技能水平、数字惯习现状和差异

表3展现了不同家庭文化资本组学生的数字技能水平和数字惯习现状和差异。在数字技能方面,高家庭文化资本组学生的数字技能显著优于低家庭文化资本组的学生(t=9.684,p<0.01)。这表明,家庭文化资本是导致“数字技能鸿沟”现象的原因之一。在数字行为惯习方面,高家庭文化资本组学生的娱乐偏好数字行为和学习偏好数字行为的发生频率均显著高于低家庭文化资本组(t值分别为8.532和9.343,p均小于0.01)。这从侧面反映高家庭文化资本组学生使用数字设备的频率更高。另外,高家庭文化资本组学生的娱乐偏好和学习偏好的数字行为惯习的均值差距并不大,但低家庭文化资本组学生的娱乐偏好和学习偏好数字行为惯习的均值差距较大。这说明,低家庭文化资本组的学生可能较少出于学习目的使用数字设备。在数字情感惯习方面,高家庭文化资本组学生数字情感惯习得分显著高于低家庭文化资本组(t=9.398,p<0.01)。上述结果证明家庭文化资本差异在互联网领域折射为数字惯习差异和数字技能差异。

2.家庭文化资本、数字惯习对西部农村地区中学生数字技能影响分析

(1)基准回归结果

表4为数字技能的基准回归结果。模型(1)表示未加入任何控制变量;模型(2)在模型(1)的基础上加入了个体、家庭、学校层面的控制变量;模型(3)在模型(2)的基础上,进一步考察了家庭文化资本、娱乐偏好数字行为惯习、学习偏好数字行为惯习和数字情感惯习对数字技能的影响。结果表明,家庭文化资本对数字技能有显著的正向影响效应(β=0.099,p<0.01),即家庭文化资本越高,学生数字技能越好。中学生娱乐偏好数字行为惯习、学习偏好数字行为惯习、数字自我效能感对数字技能均具有显著的促进作用(β分别为0.161、0.084、0.371,p均小于0.01)。

(2)不同数字惯习对数字技能差异的贡献

本研究采用夏普利值分解法来探究各数字惯习对数字技能差异的贡献程度(Shorrocks,2013),结果如表5所示。从全样本结果中可知,数字自我效能感对中学生数字技能差异的贡献度最大,达53.70%。这说明,提升学生数字效能感,是促进中学生数字技能发展的重要途径之一。

在不同家庭文化资本组中,不同数字惯习对数字技能差异的贡献程度略有不同。首先,数字自我效能感在高家庭文化资本组中的贡献度更大,达64.58%。这表明,提升学生数字自我效能感对高家庭文化资本组学生数字技能的促进作用更大。其次,相较于学习偏好数字行为惯习,娱乐偏好数字行为惯习在低家庭文化资本组中对数字技能差异的贡献度更大,达25.21%。这表明,以娱乐为目的的数字设备使用行为在低家庭文化资本组学生数字技能的发展中起着重要的作用。

3.内生性讨论

如前所述,考虑到可能存在测量误差、遗漏变量,以及反向因果关系等内生性问题,本研究选取学校氛围、同伴不良行为作为娱乐偏好和学习偏好数字行为惯习的工具变量,选择学校氛围、未来生活信心作为数字情感惯习的工具变量。工具变量法主要分两个阶段,第一阶段使用工具变量和控制变量对自变量进行回归并提取残差项,第二阶段将第一阶段回归的残差项作为控制变量,与自变量一起放入模型中进行回归。

表6汇报了内生性检验结果。模型(1)、模型(2)、模型(3)的最小特征统计量大于10,说明选取的工具变量非弱工具变量;Sargan统计量均不显著,说明选取的工具变量较为合理。

具体而言,模型(1)因变量为数字技能,自变量为家庭文化资本和娱乐偏好数字行为惯习,选取学校氛围、同伴不良行为作为娱乐偏好数字行为惯习的工具变量。各工具变量在一阶段中的回归系数均在0.05水平上显著,这表明各个工具变量与娱乐偏好数字行为惯习之间存在较强的相关性。在利用工具变量克服内生性问题后,娱乐偏好数字行为惯习对数字技能的影响仍然显著,系数为正,与前文的基准回归结果相似。

模型(2)因变量为数字技能,自变量为家庭文化资本和学习偏好数字行为惯习,选取学校氛围、同伴不良行为作为学习偏好数字行为惯习的工具变量。各工具变量在一阶段中的回归系数均在0.05水平上显著,这表明各个工具变量与学习偏好数字行为惯习之间存在较强的相关性。在利用工具变量克服内生性问题后,学习偏好数字行为惯习对数字技能的影响仍然显著,系数为正,与前文的基准回归结果相似。

模型(3)因变量为数字技能,自变量为家庭文化资本和数字情感惯习,选取学校氛围、未来生活信心程度作为数字情感惯习的工具变量。各工具变量在一阶段中的回归系数均在0.05水平上显著,这表明各个工具变量与数字情感惯习之间存在较强的相关性。在利用工具变量克服内生性问题后,数字情感惯习对数字技能的影响仍然显著,系数为正,与前文的基准回归结果相似。

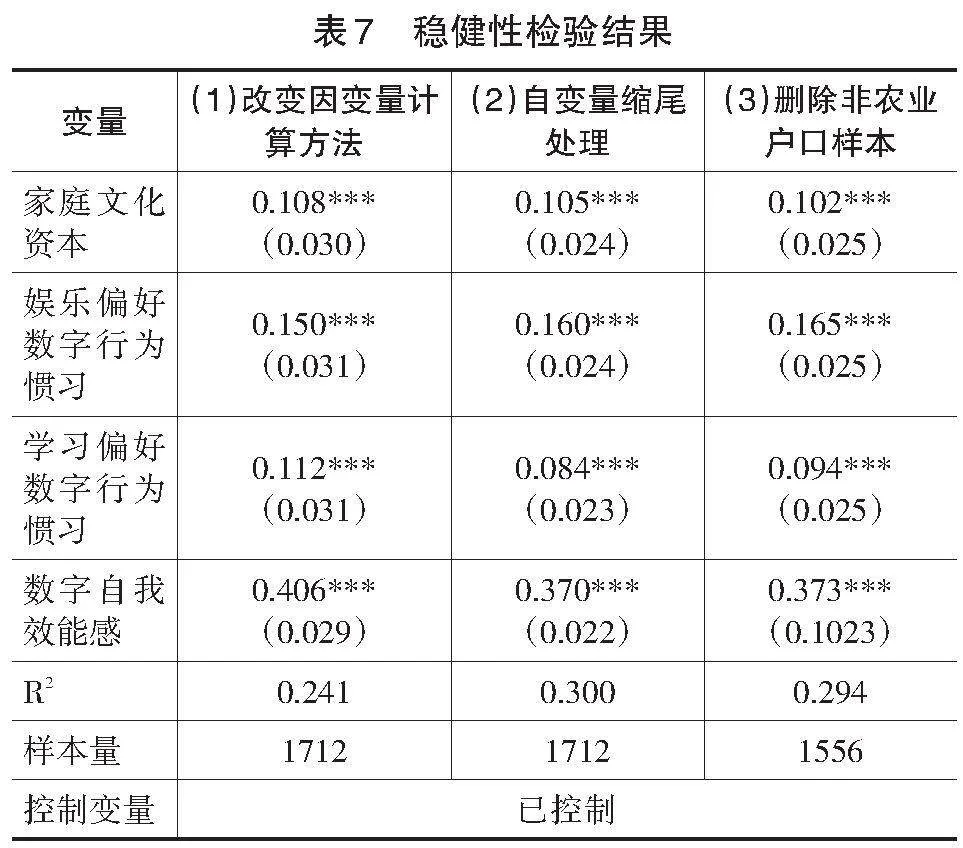

4.稳健性检验

本研究通过改变因变量计算方法、对自变量进行缩尾处理和删除非农业户口样本,进行稳健性检验,结果如表7所示。首先,前文在测算数字技能时,采取了等权法计算总分。为检验实证分析结果的稳健性,本文采取了熵值法测算各数字技能指标权重,形成数字技能总分,并重新进行回归分析。结果如表7第(1)列所示。使用熵值法测算的数字技能作为因变量,各自变量对其的影响系数仍为正,且仍在0.01显著水平上显著,表明前文结果具有稳健性。其次,本研究在第2.5百分位和第97.5百分位对家庭文化资本、各数字惯习进行了缩尾处理,结果如表7第(2)列所示。进行缩尾处理后,家庭文化资本、各数字惯习对数字技能的影响仍在0.01显著水平上显著,影响系数为正,表明基准回归结果是稳健的。最后,由于非农业户口学生的数字技能可能更容易接触到数字设备,非农业户口学生数字技能水平可能会高于农业户口学生。因此,本研究通过删除非农业户口样本进行稳健性检验,结果如表7第(3)列所示。删除非农业户口样本后,回归结果仍与基准回归结果基本一致,表明前文所得结果较为稳健。

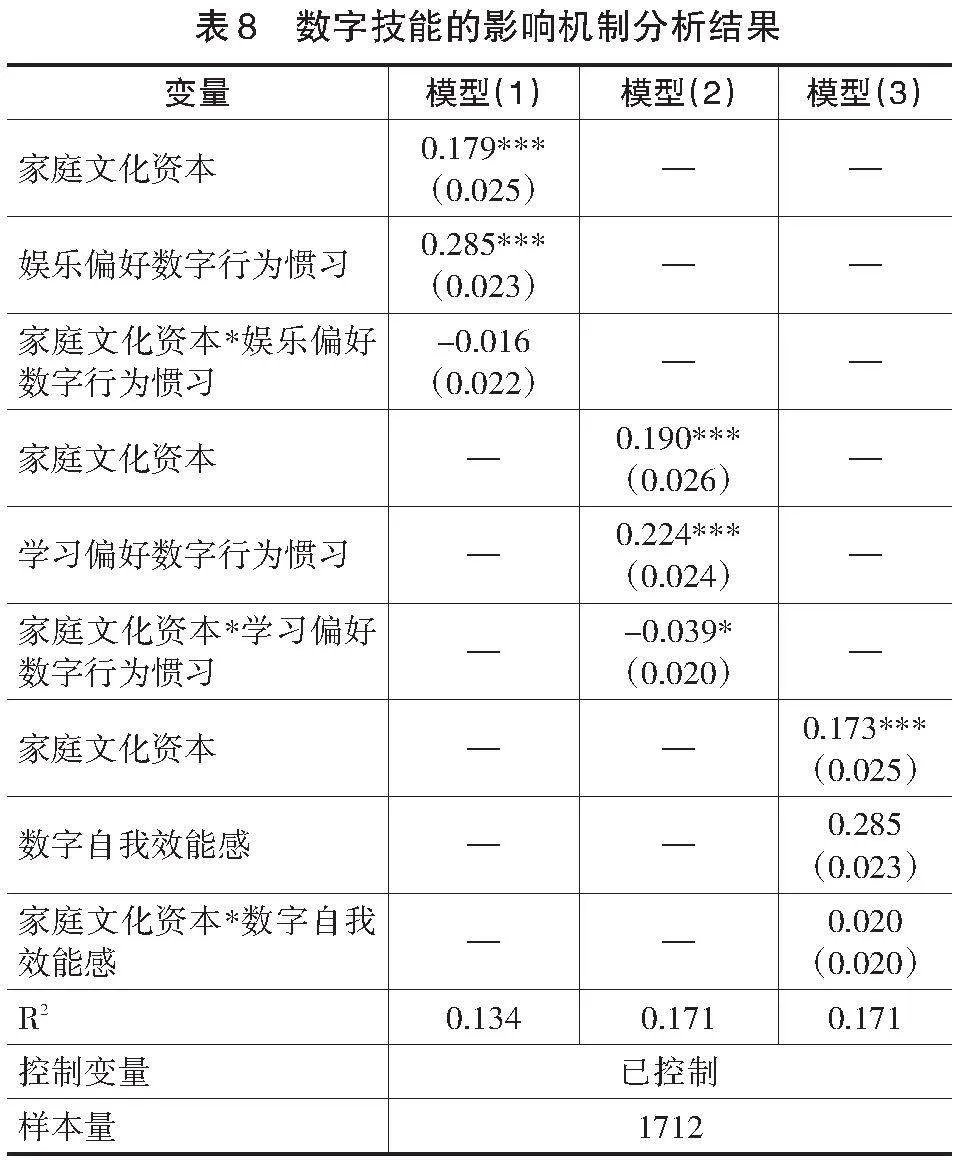

5.数字技能不平等的形成机制分析

为进一步探究西部农村地区中学生数字技能不平等的形成机制,研究纳入家庭文化资本与各个数字惯习变量的交互项,考察各数字惯习的调节作用,结果如表8所示。由表8模型(2)可知,家庭文化资本、学习偏好数字行为惯习均能够正向影响学生数字技能(β分别为0.190和0.224,p均小于0.01),然而二者的交互项却对学生数字技能有显著负向影响(β=-0.039,p<0.1)。这表明,在对数字技能的影响之中,学习偏好数字行为惯习与家庭文化资本存在明显的替代关系。学习偏好数字行为惯习具有显著的负向调节效应,它可以显著抑制家庭文化资本对数字技能的影响。综上,学习偏好的数字行为惯习在家庭文化资本对数字技能的影响中有负向的调节效应,存在数字行为惯习替代机制,能够有效减缓数字不平等的再生产问题。换言之,学习偏好数字行为惯习削弱了家庭文化资本对数字技能的正向影响。在个体学习偏好数字行为发生频率较低时,家庭文化资本对个体数字技能产生的影响更明显。但随着个体学习偏好数字行为的发生频率升高,家庭文化资本对个体数字技能的促进作用会逐渐降低。这是本研究的重要发现,其为破解由家庭文化资本引发的数字不平等提供了新视角。未来可以通过各方干预,引导劣势家庭文化资本的学生养成学习偏好的数字行为惯习,弥补自身的家庭文化资本劣势,打破数字不平等再生产链。

五、结论与建议

1.主要结论

本研究基于布尔迪厄的文化资本理论,基于我国西部农村地区82所中学1712名学生的调查数据,深入探究了家庭文化资本、数字惯习对西部农村中学生数字技能的影响。研究发现:

第一,高家庭文化资本组学生的数字技能显著优于低家庭文化资本组的学生。高家庭文化资本组学生使用数字设备的频率,显著多于低家庭文化资本组;并且,高家庭文化资本组学生数字情感惯习得分也显著高于低家庭文化资本组的学生。

第二,家庭文化资本、数字行为惯习和数字情感惯习,均正向影响数字技能;数字情感惯习对中学生数字技能差异的贡献度最大;并且,相比低家庭文化资本组学生,数字情感惯习对高家庭文化资本组学生数字技能的影响更大。

第三,在对数字技能的影响方面,学习偏好数字行为惯习与家庭文化资本存在明显的替代效应。在学生学习偏好数字行为发生频率较低时,家庭文化资本对个体数字技能产生的影响更明显;但随着学生学习偏好数字行为发生的频率升高,家庭文化资本对个体数字技能的促进作用会逐渐降低。

这些结论表明,已有研究发现的数字不平等的再生产问题(张济洲等,2018;潘士美,2022)在中国西部地区仍然在延续,不同社会阶层儿童家庭文化资本上的隐形差距,可以导致数字技能鸿沟。家庭文化资本越丰富的中学生通常具备越好的数字情感zt5Qx/HEWo8iX2L8/A+oPw==惯习和数字行为惯习,这种优势更有利于他们数字技能的获得。这也印证了布尔迪厄有关“文化资本是文化再生产的最重要也是最为隐蔽的方式”(Bourdieu et al.,1986)的观点。同时,研究的结论还表明,学习偏好的数字行为惯习与家庭文化资本之间存在替代关系,学习偏好数字行为惯习可以弥补家庭文化资本的不足,缓解低家庭文化资本学生的低数字技能问题。为此,对于劣势家庭文化资本的学生而言,其可以通过数字惯习的补偿性指导,改善数字技能落后现状,进而化解阶层背景对其子女造成的数字不平等再生产问题。

2.对策建议

本研究表明,在中国西部地区,家庭文化资本、良好数字惯习的养成与中学生数字技能的获得密切相关。低家庭文化资本的家长若能够帮助子女积累丰富的文化资本、养成良好的数字惯习,其后代将有机会缩小与高阶层孩子在数字技能上的差距,这对于切断数字不平等的代际传递有着重要意义。基于以上发现,我们认为家庭、社区、学校、政府应当形成合力,采取多种方式,着力提高弱势家庭学生的文化资本,引导他们养成良好的数字惯习,阻断数字不平等的再生产。

(1)政府应统筹数字教育资源供给,为不同阶层学生提供公平的数字教育资源

一是西部地区各级政府应结合普适性指标和区域特色指标,研制西部学生数字技能评价标准化测评工具,实时监控学生数字技能的发展水平,并追踪其变化情况(宋灵青等,2023)。二是政府相关部门可以通过建设线上“全民数字素养与技能提升平台”“国家智慧教育公共服务平台”等数字教育资源库,整合优质教育资源,为低家庭文化资本学生提供便捷的学习途径,打破弱势阶层学生在获取数字教育资源方面的不平等,确保每个学生都能享受到高质量的数字教育资源。三是实施教育补贴政策。针对低家庭文化资本的学生,政府可以实施教育补贴政策,如提供免费的网络学习设备、数据流量补贴等,以减轻他们的经济负担,确保他们能够无障碍地获取和使用数字教育资源。四是政府可以积极引导和鼓励企业、社会组织等参与数字教育资源供给工作,通过公私合作、社会捐赠等方式,扩大资源的来源和渠道,为低家庭文化资本学生提供更多的学习机会。

(2)学校应发挥数字育人主导作用,改善学校内部的数字技能不平等现状

长期以来,由于西部地区经济发展滞后,数字资源相对匮乏,思想观念较为落后,西部地区中学生数字素养水平与东中部地区学生相比有较大差距(宋灵青等,2023)。近年来,随着我国中小学校计算机、互联网等基础设施覆盖率快速增长,东中西部学校间的数字接入沟日趋缩小,但在数字使用沟上仍然存在较大差距。为此,学校应充分利用已有数字资源,加强数字素养教育,改善学校内部的数字技能不平等现状。

一是注重培养学生的数字素养,包括数字技术使用技能、信息安全意识、数字道德等,通过开设相关课程和活动,引导学生正确使用数字工具,养成良好的数字惯习。二是积极整合数字教育资源,如在线教育平台、电子图书、学习软件等,为学生提供丰富多样的学习材料和工具,帮助学生弥补家庭文化资本的不足。三是针对数字技能较差的学生,学校可以建立个性化辅导机制,为他们提供专门的辅导课程,制定个性化的学习计划,帮助他们逐步提升数字技能水平。四是学校与家长保持密切联系,定期与家长沟通学生的学习情况,引导家长重视并支持学生的数字技能学习。同时,学校也可以向家长宣传正确的教育观念和方法,帮助他们更好地培育子女的数字技能。

(3)家长应做好家庭数字技能教育,加强管理学生数字设备使用

除学校外,家庭是中学生数字技能养成的关键场所(覃丽君,2015),但西部学生家庭数字技能教育不足状况仍未得到改善,亟待引起重视。

首先,家长应更新观念,积极学习正确的数字技能教育方法,营造良好的家庭数字教育氛围。一是认识到儿童早期是生命全周期中人力资本投入产出比最高的时期(Heckman,2000),注重孩子的数字启蒙教育。二是打破对数字媒体的刻板印象,关注自身数字技能的培养和提升,发挥榜样作用,积极学习科学合理的数字技能教育方法。三是多和孩子交流各自的数字媒体使用经验与心得,与孩子一起分析和鉴别错综复杂的网络信息,一起制定使用数字设备的规则包括数字设备的使用时间、使用方式等,并互相监督、共同遵守,营造良好的家庭数字教育氛围。

其次,家长应尤其注重管理孩子的数字设备用途,帮助子女有效使用数字工具。一是在数字情感惯习的培养上,鼓励学生接触各种数字化工具和应用程序,增加孩子数字设备的使用经验,减少数字使用焦虑,增强学生的数字自我效能感。二是在数字行为惯习的培养上,控制学生数字设备娱乐性使用频率,鼓励学生多使用数字设备进行学习。如让学生使用电子书和在线教育资源进行学习,引导学生使用各种数字工具如电子表格、文字处理软件、演示文稿软件等,提升学生的学习效率,为未来走进劳动力市场培育必备的数字技能。

(4)社区应营造良好的学习环境,为低数字技能学生群体提供社会支持

由于受经济发展等客观条件的制约,西部地区学校、家庭数字教育存在的诸多短板,难以在短期内得到补齐,社区在学生数字技能教育上的补充作用就尤为重要。为此,本研究建议:一是将家庭数字素养和技能教育指导作为城乡社区公共服务重要内容,积极组织开展普惠性家庭数字技能教育指导活动。如通过开展数字技能教育讲座、发放宣传手册、举办亲子活动等方式引导家长树立正确的数字育儿观念,使家长认识到数字技能提升对学生未来发展的深远影响。二是社区、街道、村镇等积极组织召开数字素养和技能提升培训会,聘请数字化专家开展“数字技能培育”讲座,引导家庭将数字技术应用到生活、学习、工作中,为学生提升数字技能创造良好氛围。三是定期举办学生数字技能竞赛活动,为培育数字技能人才提供“练兵场”,有效提升学生数字技能。四是组织志愿者走进社区,走进农村,走进集市,通过视频教学、“手把手”教授等活动向学生讲解电脑、平板等常见数字产品,增设数字产品体验环节,增强学生对数字产品的认知和了解。

参考文献:

[1][法]皮埃尔·布迪厄,[美]华康德(1998).实践与反思 ——反思社会学导引[M].李猛,李康.北京:中央编译出版社:171-178.

[2]鲍学峰,张卫,喻承甫等(2016).初中生感知校园氛围与网络游戏成瘾的关系:学业自我效能感的中介效应与父母学业卷入的调节效应[J].心理发展与教育,32(3):358-368.

[3]曹丹丹,罗生全,杨晓萍等(2018).基于互联网运用的城乡青少年认知能力发展[J].中国电化教育,(11):9-17.

[4]陈武,李董平,鲍振宙等(2015).亲子依恋与青少年的问题性网络使用:一个有调节的中介模型[J].心理学报,47(5):611-623.

[5]方超,王顾学,黄斌(2019).信息技术能促进学生认知能力发展吗?——基于教育增值测量的净效应估计[J].开放教育研究,25(4):100-110.

[6]耿晓梦,喻国明(2020).数字鸿沟的新样态考察——基于多层线性模型的我国居民移动互联网使用沟研究[J].新闻界,(11):50-61.

[7]蒋龙艳,吴砥,朱莎(2020).中学生信息素养水平的影响因素及其作用机制研究[J].中国电化教育,(9):112-118.

[8]李玲,朱海雪,潘士美(2020).科学资本对西部学生科学职业理想的影响研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),38(7):117-126.

[9]李晓静,胡柔嘉(2020).我国中小学生数字技能测评框架构建与证实[J].中国电化教育,(7):112-118.

[10]潘士美(2022).线上再生产何以继续:数字惯习、线上补习对城乡学生学业成就的影响研究[J].教育学报,18(4):139-155.

[11]覃丽君(2015).中学生计算机与信息素养形成与发展的影响因素研究——以2013计算机与信息素养国际测评为例[J].中国电化教育,(3):56-62.

[12]仇立平,肖日葵(2011).文化资本与社会地位获得——基于上海市的实证研究[J].中国社会科学,(6):121-135,223.

[13]散国伟,余丽芹,梁伟维等(2018).中学生信息素养的多层影响因素及提升策略研究[J].中国电化教育,(8):86-93.

[14]宋灵青,许林,朱莎等(2023).我国初中生数字素养现状与培育策略——基于东中西部6省市25032名初中生的测评[J].现代远程教育研究,35(3):31-39.

[15]孙银莲(2006).论家庭文化资本对学生成长的影响[J].湖南师范大学教育科学学报,(4):44-46.

[16]吴砥,朱莎,王美倩(2022).学生数字素养培育体系的一体化建构:挑战、原则与路径[J].中国电化教育,(7):43-49,63.

[17]吴愈晓,黄超,黄苏雯(2017).家庭、学校与文化的双重再生产:文化资本效应的异质性分析[J].社会发展研究,4(3):1-27,242.

[18]新华社(2021).中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[EB/OL].[2023-11-28].https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.

[19]张济洲,黄书光(2018).隐蔽的再生产:教育公平的影响机制——基于城乡不同阶层学生互联网使用偏好的实证研究[J].中国电化教育,(11):18-23,132.

[20]赵涛,张智,梁上坤(2020).数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,36(10):65-76.

[21]中国社会科学网(2022).《青少年蓝皮书:中国未成年人互联网运用报告(2022)》在京发布[EB/OL].[2024-11-15]. https://www.cssn.cn/xwcbx/xwcbx_cmkx/202212/t20221226_5572799.shtml.

[22]中华人民共和国教育部(2021).国家教育督导检查组对广西壮族自治区义务教育基本均衡发展督导检查反馈意见[EB/OL].[2024-06-11].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202101/t20210122_510738.html.

[23]中华人民共和国人力资源和社会保障部(2021).人力资源社会保障部部署推动提升全民数字技能工作[EB/OL].[2024-06-11].https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zhuanti/jinbaogongcheng/jbgcdianhuazixunfuwu/jbgcdhzxfwgzdt/202104/t20210422_413336.html.

[24]朱伟珏(2005).“资本”的一种非经济学解读——布迪厄“文化资本”概念[J].社会科学,(6):117-123.

[25]朱晓文,任围(2023).家庭背景如何影响青少年数字技能?——基于家庭资本投入的解释[J].当代青年研究,(1):112-124.

[26]Aesaert, K., Van Nijlen, D.,& Vanderlinde, R. et al. (2015). The Contribution of Pupil, Classroom and School Level Characteristics to Primary School Pupils’ICT Competences: A Performance-Based Approach[J]. Computers & Education, 87:55-69.

[27]Bonanati, S., & Buhl, H. M. (2022). The Digital Home Learning Environment and Its Relation to Children’s ICT Self-Efficacy[J]. Learning Environments Research, 25(2):485-505.

[28]Bourdieu, P. (1977). Cultural Reproduction and Social Reproduction [M]. New York: Oxford University Press:487—511.

[29]Bourdieu, P., & Richardson. J. G. (1986). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education[J]. The Forms of Capital, 16:571-572.

[30]Czerniewicz, L., & Brown, C. (2013). The Habitus of Digital“Strangers”in Higher Education[J]. British Journal of Educational Technology, 44(1):44-53.

[31]De Graaf, N. D., De Graaf, P. M., & Kraaykamp, G. (2000). Parental Cultural Capital and Educational Attainment in the Netherlands: A Refinement of the Cultural Capital Perspective[J]. Sociology of Education, 73(2):92-111.

[32]Dumais, S. A. (2002). Cultural Capital, Gender, and School Success: The Role of Habitus[J]. Sociology of Education, 75(1):44-68.

[33]Fraillon, J., Ainley, J., & Schulz, W. et al. (2014). Preparing for Life in a Digital Age: The IEA International Computer and Information Literacy Study International Report[M]. Berlin, German: Springer Nature:21.

[34]Fraillon, J., Schulz, W., & Ainley, J. (2013). International Computer and Information Literacy Study 2013: Assessment Framework[M]. Amsterdam, the Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational (IEA):17.

[35]Fraillon, J., Schulz, W., & Friedman, T. et al. (2015). International Computer and Information Literacy Study: ICILS 2013: Technical Report[M]. Paris, French: IEA Secretariat:188-194.

[36]Hatlevik, O. E., Throndsen, I. & Loi, M. et al. (2018). Students’ICT Self-Efficacy and Computer and Information Literacy: Determinants and Relationships[J]. Computers & Education, 118:107-119.

[37]Heckman, J. J. (2000). Policies to Foster Human Capital[J]. Research in Economics, 54(1):3-56.

[38]OECD (2015). Students Computers and Learning Making the Connection[R]. Paris, French: OECD Publishing:3.

[39]Ren, W., Zhu, X., & Yang, J. (2022). The SES-Based Difference of Adolescents’Digital Skills and Usages: An Explanation from Family Cultural Capital[J]. Computers & Education, 177. DOI: 10.1016/j.compedu.2021.104382.

[40]Rohatgi, A., Scherer, R., & Hatlevik, O. E. (2016). The Role of ICT Self-Efficacy for Students’ICT Use and Their Achievement in a Computer and Information Literacy Test[J]. Computers & Education, 102:103-116.

[41]Senkbeil, M., & Ihme, J. M. (2017). Motivational Factors Predicting ICT Literacy: First Evidence on the Structure of an ICT Motivation Inventory[J]. Computers & Education, 108:145-158.

[42]Shorrocks, A. F. (2013). Decomposition Procedure for Distributional Analysis: A Unified Framework Based on the Shapley Value[J]. Journal of Economic Inequality, 11(1):99-126.

[43]Subrahmanyam, K., Kraut, R. E., & Greenfield, P. M. et al. (2000). The Impact of Home Computer Use on Children’s Activities and Development[J]. The Future of Children, 10(2):123-144.

[44]Vekiri, I. (2010). Socioeconomic Differences in Elementary Students’ICT Beliefs and Out-of-School Experiences[J]. Computers & Education, 54(4):941-950.

Reproduction of Digital Inequalities: The Impact of Family Cultural Capital and Digital Habits on Digital Skills of Middle School Students in Western Rural Areas

Abstract: Better digital skills were demanded by the advanced digital age. However, at present, the development of Chinese adolescents’ digital skills is not optimistic, the gap in digital skills is widening, and the risk of digital inequality is intensifying. Cultural capital theory provides a new perspective to solve digital inequality among middle school students. Guided by cultural capital theory, the research investigates how family cultural capital and digital habits affect digital skills among 1712 students from 82 middle schools in rural areas of western China. The results are as follows. Students with higher level of family cultural capital tend to master digital skills better. Both digital affective habits and digital behavioral habits are positively related to digital skills. Specifically, digital affective habits have a bigger effect on digital skills. Students with high family cultural capital are more likely to transform digital affective habits into digital skills. The analysis also shows that there is an alternative effect between learning-preferred digital behavioral habits and family cultural capital. This alternative effect could cover the disadvantage of digital skills posed by insufficient family cultural capital. To mitigate the digital divide among middle school students, the local governments should provide more digital support to students with insufficient family cultural capital. And schools and parents should restrict the use of digital devices to encourage students to develop learning-preferred digital habits.

Keywords: Digital Divide; Digital Skills; Family Cultural Capital; Digital Habits