游观长卷

2024-12-02卢晓菡

长卷,即横向构图、纵度相对较短而横度极长的画卷,其以独特的形制容纳繁复的物象,在时间与空间的错综交织中承载画家的主观世界。一方面,长卷以横向扩张的画面展现延绵不绝的万千气象、横亘万里的山川河流、波谲云诡的奇异故事;另一方面,长卷以观者展、收卷的动作及目光的移动轨迹呈现时空的流动与转换,从而为观者提供一种颇为独特的“游观”体验—观览长卷,仿佛是看古人如何在一张画卷上组合多重时空,建造复合空间,如何让人“移步换景”“驰目骋怀”,在一张画上完成对寰宇不同视角、不同层次、不同感受的探索。

正因此,许多中国长卷绘画作品成为经典的视觉符号,被载于中华民族文化史册。从东晋顾恺之的洛神赋图、五代顾闳中的韩熙载夜宴图,到宋代王希孟的千里江山图、张择端的清明上河图,及至元代黄公望的富春山居图等,每幅作品都堪称经典,代表着中国这个拥有五千多年文明史的古老国度最高的艺术成就。

形制与题材范式

中国绘画分类或构成向来与其展示、观看、握持、陈放等的方式有关,这也意味着绘画的物质性并不限于绘画本身,而隐含着其与观者、握持者或环境的外部联系。中国早期有名可查的绘画,大抵都采取了横卷形制。对于“卷”,徐邦达有这样的定义:“裱成横长的样式,放在桌上边卷边看的叫作‘卷’。”起初,古人为了书写和记录发明了竹简和卷册。魏晋之后,长卷于卷册中脱离出来,成为独立的艺术形制,书画皆可依其为之。而竖长的立轴、条屏等,大约至北宋时期才得以流布。

西方艺术中也曾出现过长卷绘画,但并未发展成主流。因此或可以说,长卷是中国古人的独特创造。它在历史长河中发展出一个庞大的谱系,形成了特有的视觉经验和审美传统。譬如《洛神赋图》,纵仅27.1厘米,横有5.7米。《千里江山图》,横幅达11.9米。及至南宋,诸多长卷纵幅只有近30厘米,横幅却能达20米以上。直至清代王翚主持绘制的《康熙南巡图》,每卷纵幅67. 8厘米,12卷横幅总长超200米—此等规格在当代人家的客厅都无法全卷展开,更不消说古代文人的书房。

那么,为何长卷会在中国受到如此青睐并开枝散叶?这大概与中国人观照世界的方式有关。学者祝勇曾言,中国人的目光是属于农业文明的目光,是用脚步丈量大地的目光,因此他们打望的世界必然是水平的,是横向展开的。大凡中国古代建筑、书画艺术,无不侧重在水平方向上发展—无论安身立命抑或精神栖居,中国人的文化基因是田园的、依傍大地的。而绘画的长卷形制,最能体现中国古人的“大地目光”。

长卷几乎涵盖了中国绘画史上的所有题材范式。其中,叙事主题是最古老的。至早从顾恺之开始,其三大名作—《洛神赋图》《女史箴图》《列女仁智图》皆是在讲述人物故事。这些故事的叙事手法近乎连环画,将一个个独立的画面连缀起来,以展现跌宕起伏的情节。一如《洛神赋图》,画中“相遇”“相伴”“相思”“相别”4个场景以山水、树石为隔,5米多长的画卷中,山峦起伏,道路漫长,人物在爱情神话里邂逅、缠绵、奔走。

再如《韩熙载夜宴图》,“琵琶独奏”“六幺独舞”“宴间小憩”“管乐合奏”“宾客酬应”的线性叙事被顾闳中安排在长达3米多的画卷中。5个场景分别是独立的空间单元,各场景空间的分割和连续、各时间段的开启和终结均通过床榻及屏风来体现。横向构图的方式,揭示了叙事长卷中时间的推移—夜色不断下沉,场景交替切换,打开、卷起的赏阅形式如同画家向观者发出的私人邀约,令观者带着好奇心甚至窥探欲进入韩家府邸一探究竟。如此,观画仿佛“追剧”,一众悬疑吊诡的情节随着观者的手部动作被一一揭示。

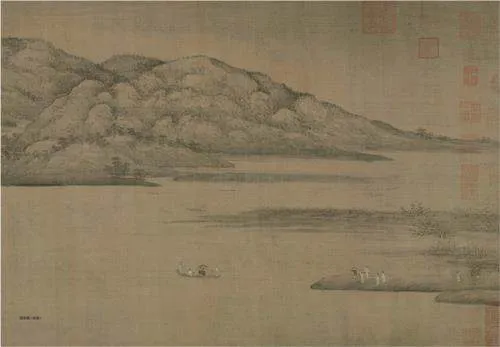

至山水画兴起,文人画家心中仿佛有了对宇宙中自然万物新的理解与感悟。他们惊叹于山川在大地上展开的脉络,于是纷纷在各自的长卷里开疆拓土,创制了山水长卷这一范式。董源的《潇湘图》卷开启了长卷的山水主题,王诜、米友仁纷纷效仿。至北宋,王希孟似乎在他18岁时就意识到时间在山水中的流动,近12米长的鸿篇巨制《千里江山图》遂横空出世。王希孟在此画中正式将时间作为山水主轴,于是,青绿山水不再只有空间的辽阔,也被注入了时间的邈远。以时空流动的画面再现画家于自然中行旅的经验,创造出一种史无前例的“景观蒙太奇”—这一绘画范式不仅肇始了南宋的长卷山水,也给元代《富春山居图》以美学上的启示。此后,古代中国绘画仿佛打开了一扇门,自然山水的千姿百态、四时朝暮悉数融汇于一幅画作中,游观“纸上山水”也便被置入了无限入口。而郭熙在《林泉高致》中对画中山水“可行”“可望”“可游”“可居”的雄心抱负,亦得以在山水长卷中全然实现。

当那张全景幕布般的素绢留给北宋张择端和清代徐扬,则放映出真正意义上的时代大片—风俗长卷。《清明上河图》《姑苏繁华图》这类作品,表达的主题分别是宋王朝的“社会清明”和清帝国的“盛世之景”。繁华街市、如织人流的画面营造,不仅体现了画家高超的空间布局能力,更将其所处时代的社会风貌、市井风情、城乡空间、风光地貌、文化特质和社会各阶层百姓的生活状况巨细靡遗地记录在了画卷中。它们如主旋律大片一般向天下昭告着彼时太平盛世的自信,亦在某种层面和视角上完成了对当时政权和政绩的形象建构。

此外,还有唐代韩滉的《五牛图》、北宋赵佶的《写生翎毛图》、南宋陈容的《九龙图》等。这些长卷或描绘闲逸花鸟,或记录牲畜猛禽,或表现奇珍异兽。它们均在普通画幅不可及的超大空间里恣意生动着,将画家无与伦比的想象和高妙技法演绎到极致。

装裱与观看之道

长卷绘画不宜裱以画框悬挂,或置于架上展陈。因此,古时的长卷一般会被卷收起来,系以绳带,置入画匣中收藏。观者闲暇时将其取出,置于书案之上,解开绳带,一节节展开,一段段观看,细细把玩观摩。于是,那长卷在收放摩挲间被附着上了手的温度,所以长卷亦称“手卷”。而正是由于长卷无法全然展开而一览无余的形式,自其诞生起,便被赋予了“私密观赏”的意味—只有一名观者可以独自展开画卷,其他观者只能站在他身旁或身后“围观”,展、收画卷的节奏亦取决于主要观者对画面的视觉和心理反应。

古人绘制长卷,几乎均由右向左布局。观者观画亦左手延展卷轴,右手收拢画卷。随着画作被逐段展开,观者的视点也随欣赏过程而移动,看到的大约是两手张开的长度,而眼下每段画面却自成一体,又相互衔接,显现出一种隔而不断、若隐若现的效果,这为长卷绘画增添了一种内在的注视视角,也为览卷平添了一份惊心动魄之感,唤醒了那“转瞬即逝与绵绵不绝、毁灭与存活、消失与可视可见之间的张力”。这种心随手动的体验,亦类似于置身古典园林中的“移步换景”感受—观者跟随画家笔触的调度,不断调适赏阅节奏。他们在画中或漫步或驻足,或近观或远眺,俯观仰察间兴味盎然。

长卷还隐藏着另一个观看的秘密—观者不仅可以随左手的展卷动作捕捉未知的惊喜,随右手的收卷动作作别逝去的时光,还可以停下一切动作凝视当下,甚至将展放和收拢的动作反转—如倒转沙漏一般将画面进行“回放”,以重新审视回味那些“消逝的影像”。如故宫博物院藏宋人摹《洛神赋图》画卷的起始部分,曹植面向左站立,而画卷结尾部分曹植则向右而立,仿佛形成一种观看的闭环。这种精心设计,似乎已对“倒叙式”的视觉经验给予了暗示与默许—随着观看顺序的逆转,离别成了抵达,而最初的相遇则成为最终的告别。再如后世的绘画长卷《韩熙载夜宴图》《五牛图》《清明上河图》《千里江山图》等,均可双向观看,说明彼时许多画家为自己的作品预设了反向观看的空间—有始有终变为无始无终,这种艺术布局的巧思仿佛暗合了古人对永恒世界的想象。

值得一提的是,长卷的审美价值不只在于绘画的艺术之美,还在于材料、装帧中呈现出的丰富的物质文化之美。天头、引首、隔水、画心、拖尾等构件的组合,更是令长卷有了诸多玩味的空间。可以想见,古人于茶余酒后焚香净手,在私密书斋中将长卷于锦盒中小心取出,映入眼帘的是花绫镶料的天头和华美的宋锦引首。引首处的名人题字挥洒于素笺,显示着长卷的内容与名称。而打开扎带展卷清赏,精美的绫绢隔水古色古香,为长卷分清了眉目。接着,目光进入长卷的核心部分—画心,观者尽可在其中逗留、游赏。

最有趣的是,当观者来到拖尾处,还能欣赏他人“到此一游”的印记—随着时光的流逝,长卷于不同鉴赏者、收藏家手中辗转,这些文人高士在读画后仿佛意犹未尽,便将自己的观画体会变为诗词、题跋、印鉴续裱在画后,使一幅长卷不断延长,如一株树般在历史长河中有机生长。而这些各领风骚的拖尾,不仅让后人看到它的流传路径、前世今生,成为鉴定绘画真伪的依据;而且那些精彩纷呈的诗文书法,亦与绘画本体形成一种奇妙的互文关系,见证着画家与观者之间的隔空唱和、隔世共鸣。与此同时,长卷也在这种开放式的“集体创作”中不断焕发新的生机,承载着跨越了绘画、书法、文学、篆刻、文物鉴定诸界更加多元的文化内涵。

审美意涵与时空观

纵观美术史可知,中国古代绘画往往是“关系”的而非“摹写”的—重视想象、心理的真实大于事实的真实或逻辑的合理,是中国传统绘画的显著特征。而这种“超以象外,得其环中”的审美取向,正是长卷制造“幻视”、使人心悦诚服接受一种“视觉记忆”的前提,亦是中国古人时空观、宇宙观的反映。

文艺复兴以来,西方艺术家开始通过焦点透视法来营造逼近客观真实的空间感,观者的视点是静止的,看到的时空便是静止的;而中国画通过兼具历时性与共时性的散点透视法,在时间流动中展开空间的位置关系。不同时空的物象可以出现在同一画面中,既相对静止,又仿佛处于不断的变化中,形成一种生生不息、循环往复的超现实意境,由此造就出一种“以时统空”的宇宙观。

换言之,古代长卷绘画不仅收纳空间,更收纳时间。画家赋予绘画以多维空间—纵、横、深之外又一重维度:时间。时间在叙事长卷中的线性流动已无须多说;在山水长卷和风俗长卷中,时间的延续更是以江河、街道、桥梁等横向延展的“地平线”意象作为隐喻,从而让沿途各异的景观随时间推移映入观者的眼帘。甚至,时空的限制也被彻底打破,观者可以借助主观想象,自由遨游于无限延展的时空中;得以超越物我之间二元对立的关系,抵达一个浑然不可分的时空—从被人为界定和分割的物理时空中解脱出来,前往一方“乘物以游心”“独与天地精神往来”的逍遥之境,最终完成澄怀味象、心灵澡雪的过程。

王原祁谈《富春山居图》时曾言:“古人长卷,皆不轻作,必经年累月而后告成,苦心在是,适意亦在是也。昔大痴画《富春》长卷,经营七年而成,想其吮毫挥笔时,神与心会,心与气合,行乎不得行,止乎不得止,绝无求工求奇之意,而工处奇处,斐亹于笔墨之外,几百年来,神采焕然。”

长卷的价值亦在于此。古人毕其一生之力完成一幅长卷,将其所观所悟一一投诸笔下无远弗届、仿如史诗般的时空。当后人试图循着画中路径,进入作者描绘的那个世界上下游观,也定会迷失在那些枯笔湿墨、横点斜线中—那里既烟波浩渺、气势如虹,又行云流水、可居可游,娓娓道来,万象尽生。