笔下芳菲

2024-12-02胡雪琪

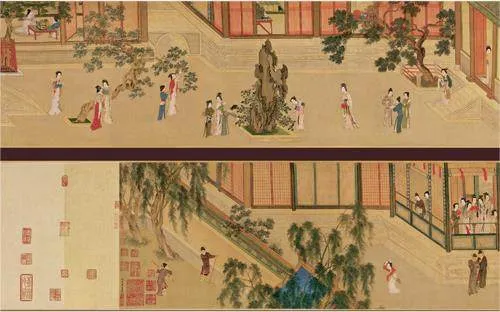

明代中晚期的花鸟画作品中,出现了一大批以“百花”“四季花卉”等为名的杂花长卷。此类作品或为工笔重彩,或为淡设色,或为水墨写意,皆取盛放的枝头进行特写,着力描绘不同季节的各种花卉,将四时鲜花集于一卷,形成了花鸟画史上的独特景观,其影响延续至清代中后期。

花卉题材与长卷的表现形式,在中国画坛均有悠久的历史,为何直到明代,杂花长卷才大放异彩?这种绘画模式又为何有如此持久的影响力?杂花长卷的集中出现与发展、繁荣,不单纯是因为画家个人的逸兴雅趣,背后还有着更深层次的社会原因与艺术动力。

奇花异草留笔端

文人养花种草以比德明志的传统,古已有之。战国屈原“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩”,东晋陶渊明“采菊东篱下”,宋代林和靖“梅妻鹤子”,皆以花卉来表达自身的理想和追求。明代文人延续了前辈的做法,将个人情志寄托于芬芳花草。从客观方面来说,明代社会经济发达,士大夫的生活水平也随之提升,开始追求生活环境的雅致。娇艳动人的花卉成为装点居住环境不可或缺之物。关于盆景、插花等艺术的论述,也在此时多了起来。细读明代文人对花艺的见解,就能觉出花艺与杂花长卷的相通之处。

例如,高濂认为,插花不是简简单单地将一束或者一枝花放进花瓶里,需要将其安排为俯仰高下、疏密斜正,方能各具意态,得画家写生折枝之妙。沈复在《浮生六记》中写道,以木本花果插瓶之前,一定要把花枝执在手中,横斜以观其势,反侧以取其态。这种多角度的观察,与画家选材入画、思考构图的过程并无二致。尽管花艺与绘画分属不同的艺术门类,但二者相互影响,当不为无稽之谈。画家将折枝花卉置于花器中用于写生,文人在插花时又追求近似图画的艺术效果,其核心都是对花的欣赏和喜爱,都是以花为媒介,来表达“幽人韵士”的心境。

文人画家爱花、画花,更惜花。然而,花开花谢自有时,目睹花之枯荣盛衰,人们不可避免地会有所感怀。有明一代,文人以“落花诗”为题抒怀述意者不知凡几。万物生长凋零,遵循自然规律,非人力可违,但人类至少可以借助画技,以自己的手与笔墨“栽花”于纸绢之上。让四时花卉出现在同一幅画中,或许也表达了文人对美好事物的留恋与不舍。画面中,每种花卉虽然“赏心只有三两枝”,但已神完气足,让人生发出“千朵万朵压枝低”的联想。画面的章法布局起承转合,不同花卉的组合穿插、位置经营,都能体现出画家的才能与巧思。如徐渭常在杂花长卷开端作水墨牡丹,配以双钩竹叶。牡丹花瓣为写意没骨法,以浓淡分阴阳。竹叶线条劲挺有力,以飞白显动势。黑与白、面与线、实与虚、浓与淡对比又统一,相得益彰。若为设色作品,画家还要考虑四时花卉的色彩关系,在变化中求和谐。

画技之外,文人画家多数具有深厚的文化素养,画卷引首及托尾的幅面延伸也可用来酬唱题咏,为文人画家展示多方面才华提供了空间。反过来,文人画家多作折枝杂花长卷,也有展示自身诗书画的全面修养之意。

如果跳出文人群体和书画圈子,从更宏观的角度来看,杂花长卷在明代出现也不无缘由。明代商品经济和工商业发展,商品生产和交换的模式影响着艺术创作。喜好文艺的富商大贾可能成为书画家的赞助人,普通市民也可以花钱买上几幅作品,为家中增添艺术气息。相比含蓄蕴藉的山水画,清新明快的花鸟题材的受众显然更广,更易得到大众的欣赏与喜爱。长卷的长度空间,也为书画家们的合作提供了极大的自由度。以画家的视角来看,一幅杂花长卷,或许是社交的有效媒介,是维系友谊与人际关系的信物。

总之,杂花长卷在明代中晚期流行,既是对中国花鸟画、文人画传统的继承与发展,也与当时江南地区的经济社会发展状况息息相关,可以说是当时社会欣赏趣味的体现。从田间种植、案头观赏到入诗入画,明代文人画家将“君子爱花”的传统在笔端延续,以长卷形式呈现,将生活艺术化,也将艺术生活化。

高致绝人沈石田

一种绘画模式之所以成为经典,且代不乏人,佳作频出,需要有关键人物的开拓。清人方薰在《山静居画录》中,将沈周、陈道复、徐渭列为明代写意花鸟最有成就者。方氏认为,沈周的花鸟得元人之法,气韵深厚,笔力沉着;陈道复笔致超逸,虽师法沈周,但能自成其妙;徐渭笔力有余,刻意入古,只是未免过于放纵恣肆。“然三家之外,余子落落矣”。

沈周、陈道复与徐渭三人均有数件杂花长卷流传于世,尤其是沈周和陈道复,在杂花长卷的笔墨、图式、形制等方面均有开创性的贡献。沈周出生于长洲(今江苏苏州)的书香门第,少年时便展现出过人的才华,15岁已经能写百韵长诗。时任南京户部主事崔恭看到沈周的诗,难以相信这是一个未及弱冠的少年所作,遂命人把沈周叫来,当场命题《凤凰台歌》。沈周稍加思索,一挥而就,被时人认为是王勃再世。在书画方面,沈周的曾祖父和元末明初的著名画家王蒙是好友,二人均有收藏书画的爱好。沈周的父亲沈恒是画家杜琼的学生,家风熏陶下,学画是自然而然的事情。

但与卓绝的才华相比,沈周的野心却小得多。28岁的时候,沈周和祖父沈澄一样,拒绝了苏州知府的推荐,决意终生不入仕途,一辈子优游林泉,吟诗作画。

在花鸟画方面,沈周以师法宋元为主,且博采众长。其花卉有元代钱选之风,蔬果一类深受南宋禅僧牧溪影响,禽鸟画似吸收了宋代李迪、元代陈琳、明初林良之法。“错综古人”的研习,让沈周得以在美学趣味、作品形式、笔墨技法上博观约取,成自家面貌。同时,沈周是一位山水大家。以长卷画山水,古已有之,山水的移步换景和构图章法,也为沈周绘制长卷花卉蔬果提供了养分。

上海博物馆所藏的沈周《花果杂品二十种》以水墨写意手法,绘20余种花果。各类花卉蔬果穿插映带,神采翩翩。《花果杂品二十种》长卷在沈周的花鸟画中被认为具有典范意义。虽然题材不是纯然的花卉,但这种构图样式已然开启了吴门折枝杂花长卷的先河,沈周追求“天趣”的审美理想、以日常花木蔬果入画的选材方向以及高超的写实塑造能力,这些也在作品中得到了较为充分的体现。明代王世贞认为,沈周能以浅色淡墨作花鸟,同时充分体现绘画对象的神韵,“所谓妙而真者也”。作为吴门画派的领军人物,沈周在花鸟画题材与审美上的偏好,以及既妙且真的艺术成就,为明代中晚期杂花长卷的兴盛奠定了坚实的基础。

美国纽约大都会艺术博物馆所藏沈周《四季花卉卷》,是较为成熟的杂花长卷。画卷以3种春天的木本花果开卷,第一段绘芍药、辛夷、石榴交叠穿插,枝茎左右横向开合;第二段绘栀子,主枝向右曲折延伸,与前段木笔的枝条相互呼应;第三段绘扶桑花,又以右倾的姿态呼应栀子;第四段中的秋葵几乎呈对角线式柔韧伸展;第五段中,黄、紫两色菊花和木芙蓉左开右合的气势与第一段相似;画卷最后,一枝蜡梅右向呼应,水仙直立结束全卷。淡雅的设色清浅明润,用笔细致规整,伸展的枝条互相呼应,在视觉上形成连续感,每段之间留有小空间,整体看来,颇有气势。四季花卉共生一卷的创作,让时空的变化通过不同季节的不同花卉品种体现出来,极为含蓄。观画之时,只惊叹于画家以形写神的精妙,一卷览毕,方有时光匆匆、意犹未尽的怅然。

挥洒自如陈道复

与沈周的细致描摹相比,陈道复的杂花长卷更注重表达内心的感受,从“写真”向“写意”转化。陈道复初名淳,字道复,后以字行,号白阳山人。他的祖父陈璚书画收藏颇丰,与沈周交游密切;父亲陈钥,与文徵明友谊笃厚。由于父亲的关系,陈道复曾随文徵明学习诗文书画。现存陈道复早期作品秀雅含蓄,画风极近文徵明。学画时的陈道复也十分仰慕沈周。沈周的花鸟画墨气浑沦,风格清新,陈道复深受其影响。

但陈道复的人生道路毕竟与沈周不同。陈道复33岁时父亲病故,之后性情大变,一意崇尚玄虚,厌弃尘俗,每日伏案读书,焚香玩古,与高人雅士饮酒赋诗。后上北京入国子监修业,4年后却放弃了留任秘阁的机会,归乡隐居,醉心于书画艺术。对于这段短暂的入仕经历,他曾自嘲:“济世终无术,谋生也欠缘。”曾有大展宏图经邦济世的抱负,却由于种种原因最终未能如愿,或许是自身性格过于不羁,又或许是缘分未到。

通过现存的陈道复杂花长卷作品,我们也可以发现,陈道复的性格不似沈周般温和,有放任不羁的一面。《花卉图》创作于明嘉靖十九年(1540年),是陈道复晚年的杂花长卷代表作,以墨笔描绘牡丹、荷花、萱草、山茶等8种折枝花卉,俯仰欹侧,错落有致。每段折枝花卉后面都有题画诗,书法纵横奔逸,与绘画相映成趣。横向平铺、间画间题的长卷形式,打破了时间和空间上的序列,将不同季节的花卉有秩序地安排在一起,布局起伏跌宕,给人以流动、和谐的美感。视觉上,花卉交错衔接,题画诗穿插于上下空间,既相对独立、疏落空灵,又巧妙连接、一气呵成。在具体技法上,此图用笔用墨奔放利落,离披错落,似不经意,然神完而气足。画家很好地利用水墨的浓淡干湿变化以及宣纸的渗晕特性,使墨色互融互破,达到“墨分五色”的效果。

在《花卉图》卷尾题跋中,陈道复提到,此画是闲中偶坐漫成,对笔法等并没有太在意。这种墨戏式的创作态度正是宋元以来为历代文人画家所津津乐道的。他们十分强调自我情感的抒发,不以形似为能事,正如苏轼所说,“论画以形似,见与儿童邻”。即使是花鸟画,在文人画家笔下,也逐渐由摹绘自然生物转变为托物言志。陈道复的写意风格绘画语言,也为后来徐渭的泼墨大写意画作奠定了基础。

青藤笔墨人间宝

徐渭,字文长,号青藤老人、青藤道士、天池生、天池山人等,在画史上与陈道复并称“青藤白阳”。较之陈道复,徐渭的人生经历更为坎坷,性格也更为刚烈。他2 0岁考中秀才,之后8次参加乡试,均未中举,后接受封疆大吏胡宗宪的邀请,成为胡宗宪的幕僚。胡宗宪倒台后,徐渭精神失常。晚年的徐渭穷困潦倒,靠变卖家产和卖画度日。

癫狂的性格和坎坷的人生经历,造就了徐渭作品那惊天地泣鬼神的艺术感染力。现藏南京博物院的《杂花图卷》,是徐渭的杂花长卷代表作,画于万历年间。此图自右向左展开,通篇绘13种花木,开卷是折枝牡丹、石榴,笔迹劲健利落,墨色滋润秀雅。继而是泼墨荷花,以大笔涂抹,以此为过渡,进入一个小高潮—梧桐,顶天立地的枝干,泼墨点叶,气势豪放,所占幅面也极大。此一高潮过后,又绘菊花、南瓜、扁豆、紫薇4种花果,形成一个小间歇。

接下来的画面最高潮是葡萄和芭蕉,占据了整个画幅的三分之一。徐渭对葡萄题材有着不同寻常的喜爱,曾将葡萄比喻为“笔底明珠”,又有出于自身经历而发出“笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中”的感慨。画家用枯笔飞白如疾风般扫出粗干虬藤,用浓淡相破的手法狂风骤雨般涂写叶片,以淡墨湿笔参差错落点出果实,满目酸涩凄苦。芭蕉则以大笔横扫,水墨淋漓,构图再一次顶天立地。蕉叶由浓而淡,引出位于画幅后段的梅花、水仙、竹。3种花木又以梅为主,纵横的梅树枝干旁,有飘逸的双勾水仙倚靠,最后以寥寥数笔淡墨绘竹叶。全卷以奔放的行草书“天池山人徐渭戏抹”作为强有力的收束,余味无穷。

在《杂花图卷》之前,此类题材的长卷多将各种植物平均排布,如同装裱成一卷的册页。徐渭的独到之处在于大胆取舍,以使画面有详有略,扣人心弦。通篇13种花木,仿佛是序曲、高潮、间歇、最高潮、尾声5段组成的一段完整乐章。徐渭在画中,可谓用尽了自己的神妙笔墨,将内心感情如火山喷发般倾泻在纸上,又兼顾技法与构图。如此匠心独运,实为明代画坛之空前巨作。

杂花长卷这一类型,经明中期沈周创制,陈道复发扬,及至明晚期的徐渭,已成为极富表现力的花卉形式。同为明代吴门画家的周之冕、陆治等,也充分吸取他人的创作经验,在杂花长卷的创作上有所成就。及至清代,恽寿平、蒋廷锡、钱维城等花鸟画家,仍然在创作精彩的折枝花卉长卷作品。有学者甚至认为,清代百花图卷模式是在赓续晚明百花图卷模式基础上产生的变革与创新。

长卷这种绘画形式,在中国有着悠久的历史。明代文人画家发掘出这一古老艺术形式的价值,将才情、心血、生活感悟与理想倾注其中,赋予长卷新的艺术价值。具体到杂花长卷这一品类,画家打破自然时令的束缚,以己意统摄笔意,将四时花卉同绘于一景,既具备艺术上的创造性,也符合文人画家用笔墨抒发个人情怀的用意。杂花长卷,是抒写心灵、表现个性、强调自我意识、注重主观感受的时代精神在艺术领域里结出的丰硕成果,也为后代花鸟画的发展提供了新的思路和发展方向。