让量感在具身学习活动中“长”出来

2024-11-28韩雯婷

[摘 要]量感是小学阶段核心素养的主要表现之一,主要是指对事物的可测量属性及大小关系的直观感知。学生对面积的感知属于量感的范畴,然而多数学生在面积的学习过程中存在诸多混淆。文章通过让学生经历具身感知、操作探究、实践应用、回顾总结活动,以促进学生面积这一量感的生长。

[关键词]量感;面积教学;度量教学;具身学习

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)32-0060-04

量感的生长离不开学生的具身学习活动。“面积的认识”一课的教学承担着帮助学生发展量感、积累图形与几何学习经验、发展初步的空间观念等任务,但多数学生在面积的学习过程中存在诸多混淆。对此,本文以面积的概念理解为根本改进教学,以期学生在具身活动中发展量感。

一、课堂观察:量感寻踪下的问题审视

(一)课堂原有样态

[第一板块]比较物体表面,初步感知面积。

认识“面”:现在请你们拿出数学书,像老师这样,摸一摸书的封面,注意要用掌心摸遍整个封面。

寻找“面”:你还能在教室里找到其他物体的面吗?

比较“面”:观察黑板面和数学书的封面,哪个面大,哪个面小?

明确:物体的表面是有大有小的,所以物体表面的面积也是有大有小的。

[第二板块]通过“摸”和“比”,再次感知面积。

引导:请大家摸一摸课桌面和椅子面,哪个的面积大,哪个的面积小?你能像刚才那样,在你的四周指出一些物体的面,并比较它们的面积吗?

明确:物体表面的大小就是物体表面的面积。

[第三板块]涂一涂、画一画,丰富面积的认识。

过渡:其实,我们以前学过的平面图形也有面积。我们已经认识了哪些平面图形?

指出:平面图形的大小就是平面图形的面积。

要求(出示图1):你能给下面两个图形涂上颜色吗?

指出:不难看出,长方形的面积比正方形的面积大。通过看来判断的方法,就是数学上的观察法。

[第四板块]数一数、比一比,加深面积的认识。

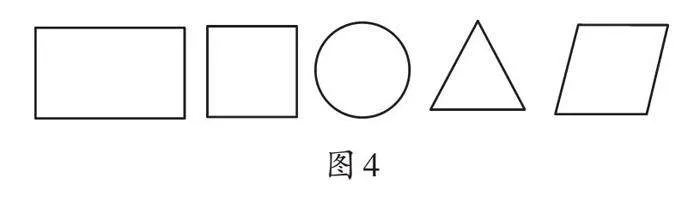

引导(出示图2):接下来,你能比较这两个长方形面积的大小吗?好像这次不能直接看出哪个面积更大一些。

设疑:有什么办法可以比较?

引导操作:当观察有困难时,我们可以把两个图形剪下来,然后重叠在一起比一比面积的大小。这就是数学上的重叠法。请你剪下这两个长方形,把它们重叠在一起比一比。谁来说说自己的发现?

再次设疑:这次重叠在一起好像也比不出来,这可怎么办呢?

指出:我们可以用数方格的方法来比较。请你把两个长方形分别放到方格纸上数一数,看看它们分别占了几格,再比一比大小。

[第五板块]拓展提升,全课总结。

提问1:老师从我们国家的地图上描下了其中四个省(图略),哪个省的面积最大,哪个省的面积最小?你是怎么比较的?

提问2:在两个房间的平面图(图略)上“铺地砖”。你觉得哪个房间的占地面积更大?为什么?

回顾总结:今天我们一起通过“看、摸、涂、数、比”的活动认识了面积,你能说说什么是面积吗?你又是怎样比较两个图形面积的大小的?

(二)量感缺失的原因

第一次教学“面积的认识”这节课,笔者从课堂教学中的师生互动和课后作业中发现,学生存在“面积”和“周长”概念混淆的问题,且部分学生会想用直尺测量“面”的大小。如有的学生认为“两个长方形,周长更长的长方形,其面积一定更大”。针对本节课反映出的量感缺失问题,笔者总结出原因有如下三点。

[原因1]教学目标缺少量感维度。如在本节课中,笔者设置前四个板块的教学活动让学生从“初步认识面积的含义”到“加深认识面积的含义”,更多地关注了学生对面积的理解,却忽视了让学生比较两个图形面积大小的过程,导致学生缺少对量感的维度感知。

[原因2]学习过程缺乏量感体验。如上述的第四板块,首先,笔者虽然是一步一步引导学生寻找比较面积大小的方法,但没有设计开放式的探究活动,部分学生没能真正融入这个过程;其次,由于笔者课前只准备了“方格纸”这一工具,学生很容易找到这个“唯一”的方法,而不是通过操作、探究获得方法,缺少了体验的过程;最后,笔者为了使学生得到统一的数方格法,把整个操作过程简单化,这让学生无法在体验中生成量感。

[原因3]思考过程缺失量感积淀。每一次具身活动的背后都应当伴随学生自己的发现、归纳和整理过程。如在第四板块中,当有的学生回答“第一个长方形的面积大”时,笔者应该追问“为什么这样认为”,学生可能会回答“因为它的周长更长”。对三年级的学生来说,他们心目中的“量”常常局限在用直尺测量上。再者他们已经建立的长度概念也会对面积概念的建立造成干扰。而此时教师的追问就能引发学生思维的碰撞,通过思考和辨析,学生就能更好地区分“周长”与“面积”的概念。

二、教材再读:量感视角下的目标设定

基于发展学生量感的理念,笔者重新审视“面积的认识”这节课,对内容有了新的体会:引导学生理解“面积”的概念固然是重点,但教师更要帮助学生通过具体的度量活动,用数学的方法量化面的大小,促进学生面积量感的形成。具体目标如下。

目标1:使学生通过观察、操作和比较等活动认识面有大小之分,理解面积的含义;在真实情境中感受周长与面积的区别与联系;能够比较一些物体表面或平面图形的面积大小。

目标2:使学生经历比较两个图形面积大小的过程,在体验多种策略量“面”的活动中逐步形成面积量感;若是两个图形面积的大小不能进行直观比较,可以借助其他物体来间接比较,进而初步感悟面积单位,形成面积量感。

目标3:使学生在学习活动中体会面积与现实的联系,感受到数学来源于生活,同时在测量活动中,通过动手实践、合作交流等学习方式养成良好的数学学习习惯,建立学好数学的积极情感。

三、教学重构:量感关照下的现场生成

(一)谈话交流,揭示课题

提问:你们听说过“面积”吗?在哪里听过?

再问:关于“面积”,你有什么想问的呢?

揭示:面积是什么?面积又是怎么来的?面积到底长什么样?今天这节课我们就一起来研究面积。

【设计意图】三年级的学生或多或少听说过“面积”。对此,笔者直接抛出“面积”,既尊重学生的认知起点,又能了解学生的困惑点。

(二)具身感知,认识面积

1.认识生活中的“面”

要求:教室里有很多我们熟悉的物体。现在请拿出数学书,像老师这样,摸一摸数学书的封面。

提问:刚才我们摸的是数学书的什么?

追问:数学书的封面和数学书是一回事吗?

指出:数学书是一个物体,而数学书的封面只是一个面。(板书:面)

提问:你还能在教室里找到其他物体的面吗?请你摸一摸、说一说。

明确:物体都是有面的。

2.理解面积的含义

提问:观察黑板面和数学书的封面,你能说说哪个面大,哪个面小吗?

指出:物体的表面都是有确定的大小的,物体表面的大小就是其面积。我们可以说“黑板面的大小就是黑板的面积”。

明确:物体的表面是有大有小的,所以物体表面的面积也是有大有小的。

再次提问:你能说一说黑板面的面积和数学书封面的面积,哪个大,哪个小吗?

要求:你能在教室里指出一些物体的面,并比较它们的面积吗?请你找一找、比一比、说一说。

再次明确:物体表面的大小就是物体表面的面积。

3.区分“周长”和“面积”

引导:现在老师想把数学书的封面画下来,想象一下,会是什么样子?

预设:画下来是一个长方形。

提问:画下来是长方形吗?

活动要求:①描一描,把数学书的封面描在纸上;②想一想,长方形有面积吗?

(展示学生画出的长方形)

交流:长方形有面积吗?(让学生上台指一指)

指出:长方形的大小就是长方形的面积。

提问(出示图3):除了长方形,我们还学过哪些平面图形?这些平面图形都有面积吗?

预设1:正确指出前5个封闭图形有面积。

追问:为什么最后2个图形没有面积?

指出:物体表面或封闭图形的大小就是其面积。

预设2:有学生指出封闭图形的周长就是其面积。

追问:大家同意吗?这些“边线”其实是什么?

提问:你觉得周长和面积是一回事吗?说说你的想法。

明确:物体表面或封闭图形的大小就是其面积。周长和面积既有区别,又有联系。

【设计意图】“面”是具象的,“面积”是抽象的。要想让学生更好地理解面积的含义,就只能先建立“面”的表象,通过“摸、找、说、比”等具身活动,让学生全方位、多角度地感知“面”。学生对周长和面积的区分有困难,要想区分两者,学生需要建立清晰的表象。而通过“比画”“画”“指边线”“涂色”等活动,能让学生初步感受面积与周长的联系与区别,初步形成长度量感与面积量感。

(三)操作探究,掌握度量方法

1.初步比较,学会观察法和重叠法

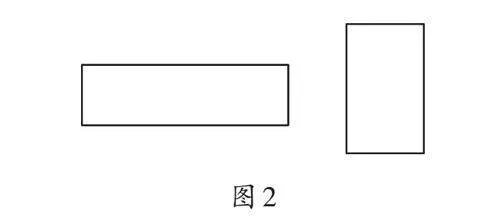

引导(出示图4):认识了封闭图形的面积,那么请大家仔细观察,下面这些图形中,哪个图形的面积最大?你是怎样得到这个结论的?

(有学生通过观察,直接判断面积的大小)

指出:通过看来判断的方法,就是数学上的观察法。

提问:其他同学能用别的方法来验证吗?

(有学生将图形剪下来,然后重叠在一起)

指出:通过重叠图形,可以确定长方形的面积最大。

2.再次比较,感悟测量法

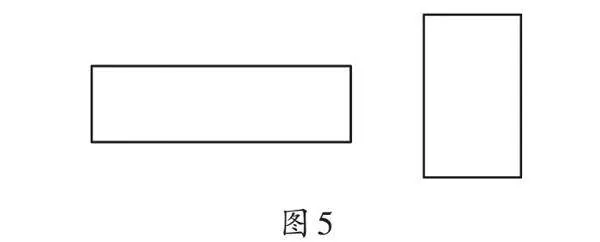

引导(出示图5):你能比较这两个长方形的大小吗?

(学生有不同的答案)

要求:不确定的话我们就来动手探究一下。老师给大家准备了一些工具,看看你们能不能利用这些工具比较出结果。

活动细则:①讨论测量方案,从工具篮里(内有小三角形纸片、小圆形纸片、小正方形纸片)选择合适的工具测量面积。②记录数据,小组成员分工合作,将面积数据记录在学习单上。③交流感悟,互相说一说测量后的感悟。

组1:我们用的是“重叠法”,一次重叠之后,用剪刀把未重叠的部分剪下来再进行重叠,多次操作下来发现第一个长方形大一些。

组2:我们用摆小正方形纸片的方法,摆满第一个长方形用了16个,摆满第二个长方形用了15个,所以第一个长方形的面积更大。

追问:工具篮里还有小三角形纸片和小圆形纸片,为什么你们选择小正方形纸片?其他小组还有别的方法吗?

组3:我们先将两个长方形放在方格纸上,然后分别数一数它们各占几格,发现第一个长方形占的格数更多,所以它的面积更大。

提问:大家通过动手操作想到了许多比较面积大小的方法,那你觉得哪个方法更方便一些?

明确:面积和长度都能测量,像这样用小正方形纸片铺或者用方格纸覆盖,都是测量法。有时候比较面积大小,重叠法可能需要操作多次,所以并不是很方便。

3.对比思考,体会统一单位的必要性

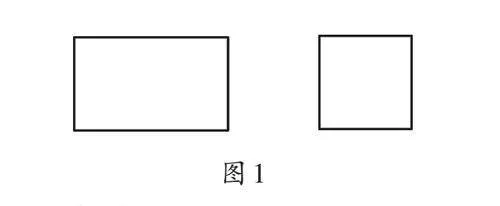

提问(出示图6):还有这样一种比较方法,你们觉得可行吗?为什么?

指出:这样是比较不出结果的,必须要用统一的标准去比较,才能得到正确的结果。

【设计意图】在本环节中,主要是两个层次的面积大小比较,一个是直观的比较,引导学生利用观察法和重叠法;另一个是面积较接近的两个长方形的比较,且利用观察法和重叠法无法快速比较出结果,引发学生的认知冲突和利用统一度量工具的心理需求。在操作活动中,放手让学生就地取材,自主尝试,探索度量面积的方法。在这个过程中,他们既感悟了不同测量面积的方法,又进一步增强了量感。最后的对比思考,让学生体会统一单位的必要性,也为后面学习面积单位打下基础。

(四)实践运用,巩固提升

1.在方格纸中数面积

要求(出示图7):接下来,我们就用方格纸来测量图形的面积。数一数,下面图形各占了几个方格?哪个图形占的方格最多?

提问:最后一个图形你们说它占了16个方格,你们是怎样数出来的?

引导:当遇到图形占不满一整格时,可以把不满一整格的部分通过割补法拼成整格。

2.展示学校的俯视图

提问:这是我们学校的俯视图(图略),你能看出来有哪些图形吗?

要求:你能用今天学到的面积知识说出图中各图形的面积吗?

【设计意图】让学生在方格纸上比较图形面积的大小,既突出数方格法的简便性,又为后面进一步认识面积单位以及探索有关图形的面积公式打基础。最后让学生判断学校俯视图各区域的大小,通过知识应用,既巩固了概念,又增强了量感。

综上所述,量感的建立需要直观操作,更需要经由深度思维逐步实现内化。在具身操作的过程中,学生身体各感官协同参与,通过观察、猜测、实验、计算、推理、验证等方法获得活动经验,同时在一步步的交流和思辨中将直观经验抽象成理性认识,使量感得到进一步的发展。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 芮金芳.动手做数学:培育量感的实践路径[J].小学数学教育.2021(24):9-10.

[2] 杨春琴.重视量感培养,重构“面积的认识”教学[J].小学数学教育.2022(10):54-56.

[3] 唐小琴.用感觉丰盈课堂:特级教师吴正宪“认识面积”教学片段与赏析[J].小学教学参考.2015(2):5-6.

(责编 覃小慧)