基于数学活动经验建构的学具优化和应用策略

2024-11-28赵冰冰

[摘 要]数学学具作为培养小学生探索精神和实践能力的关键工具,连接了抽象与形象思维。然而,学具使用中常面临来源单一、设计陈旧、使用效率低下等问题。文章从丰富来源——激“活”学具内容,拓展样式——激“活”学具设计,挖掘价值——激“活”使用方法三个方面入手,探讨数学学具的优化与应用策略。

[关键词]低段;数学学具;优化应用

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)32-0029-05

学生的学习应是一个生动活泼、主动且具有个性的过程。聆听、思考、实践、自主探究和合作交流都是学习数学的重要方式。学生应当有足够的时间和空间经历观察、实验、猜测、计算、推理、验证等活动。操作数学学具是学生学习数学的主要形式之一,它能有效促进学生对抽象数学知识的直观理解,促成学生的深度学习。教师应对知识的重点、难点、分散点及易混淆点进行学具的优化与操作,以此提升学生数学学习的效率和质量。

一、缘起:基于一次调查引发的思考

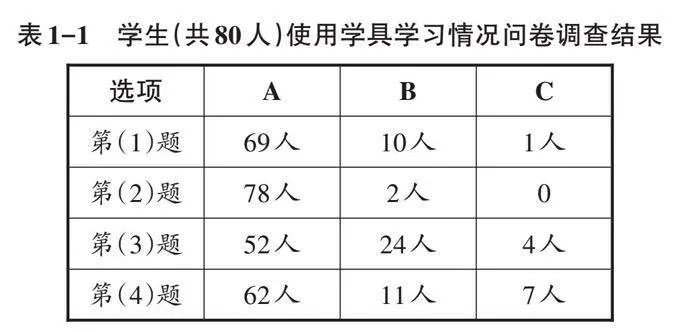

当前教学中,教师对数学学具的运用情况到底如何?数学学具的运用对学生学习效果的影响是否明显?为了解本校师生使用学具的情况,笔者开展了问卷调查。

【学生使用学具学习情况问卷(单选题)】

(1)你喜欢在数学课上使用学具吗?

A.喜欢 B.一般 C.不喜欢

(2)你自己动手做过学具吗?

A.没有 B.偶尔 C.经常

(3)你认为数学课上操作学具的时间( )。

A.太短 B.合适 C.太长

(4)你认为数学学具对你的哪方面有帮助?

A.学习兴趣 B.数学能力 C.其他

【调查结果】(见表1-1)

【教师运用学具教学情况问卷(单选题)】

(1)您认为在教学中有必要给学生使用数学学具吗?

A.没有 B.有点

C.有必要 D.非常有必要

(2)您在数学教学中运用的学具从哪里来?

A.学校发的 B.学生买的

C.师生制作的 D.其他

(3)您在什么课上会使用学具教学?

A.概念课 B.练习课

C.复习课 D.其他

(4)您认为运用学具教学是否达到了目的?

A.没有作用 B.效果不明显

C.效果一般 D.效果显著

【调查结果】(见表1-2)

分析上述调查结果后发现,我校教师在数学学具运用方面存在以下三大困境:

第一,来源单一。目前教师使用的学具为浙江新华书店发行,但学具的内容和种类不够齐全,部分教师偏好使用多媒体教学,导致学具使用较少。

第二,设计陈旧。受时间、参考资料、经费等限制,教师多依赖教材配备的学具材料,学生自制学具比例低,学具形式陈旧、缺乏创新。

第三,使用效率低。部分教师在使用学具时缺乏目标思考和有效设计,导致学具使用效率不高,未能充分发挥其价值。

二、思考:基于学具开发的价值探寻

小学低年级学生正处于从具体思维向形象思维过渡的关键期,为了让他们高效且深入地学习,合理优化与应用学具是一种行之有效的方法与途径。

首先,减负提质,赋予学具新使命。“双减”政策追求减负不减质,教师需对现有学具进行筛选、优化和扩充,同时改进教学设计,为学具注入新的活力。

其次,化繁为简,助力思维品质提升。学具的使用贴合小学生的认知特点,通过实际操作将抽象的数学概念具象化,增强学生的触觉体验,有助于他们深入理解数学原理,促进知识的融合与思维的发展。

最后,综合提升,丰富学习体验。学具的应用打破了传统的教学模式,让学生在观察、实践、探究、合作和交流中体验数学的魅力,激发学习兴趣,培养思考和动手能力,从而有效提升课堂效率。

为此,教师需要用好用足“存量”(已有学具),开好开全“增量”(优化学具),分析教材内容、学生需求及数学课型,从“丰富学具来源”“拓展载体样式”“挖掘使用价值”三大板块入手,推进学具的优化与应用(如图1)。

三、实践:激“活”学具之路径探寻

在小学数学教学中,学具不仅是帮助学生掌握抽象概念的有效工具,也是培养探索精神和实践能力的重要辅助。针对学具来源单一、设计陈旧、使用效率低等问题,笔者从激活内容、激活设计、激活方法三个维度出发,对低年级学具进行了优化研究。

(一)激活内容:丰富参考来源,扩充资源渠道

学具素材应超越教材限制。教师应多角度搜集素材,拓宽资源渠道,以开拓学具设计新思维,为优化和应用奠定基础。

1.用全存量——归类梳理,用好已有资源

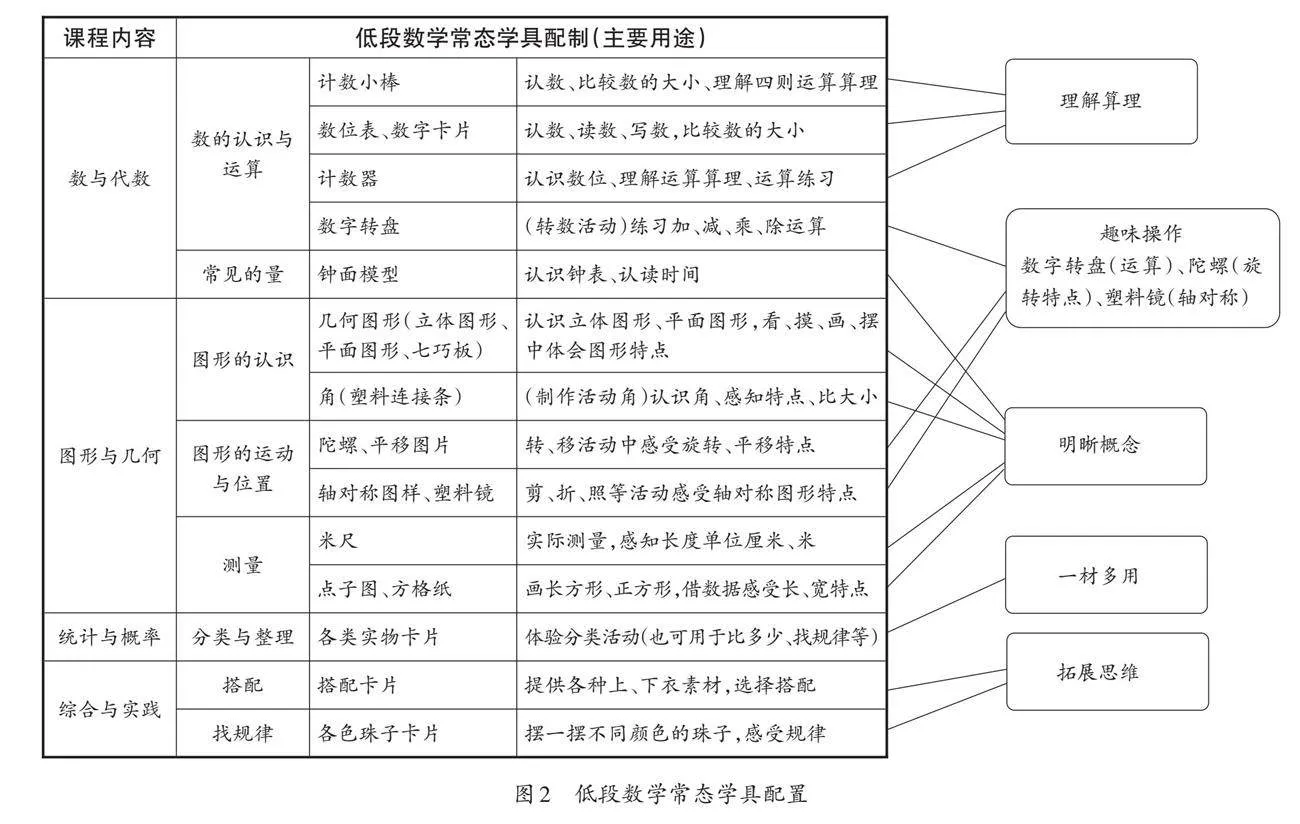

并非所有课程都需要学具辅助。教师需确定哪些课程适用学具,选择何种学具,以及如何更有效地使用。这要求对现有素材进行细致整理。实际上,教材、作业本、配套学具袋等均提供了丰富的素材。如图2所示,低年级数学学具袋中的学具分类整理就关注了学生理解算理、趣味操作、明晰概念、一材多用和拓展思维等方面。

2.见多识广——取长补短,借鉴优秀教材

除了参考练习及学具袋中的内容,也可参考其他优秀教材,取长补短。通过对比人教版、康轩版教材相关内容(见表2),可以看出人教版教材和康轩版教材在教学数数、认数时均采用数形结合的方式,但康轩版教材采用的拼一拼的学具更加有趣。

(二)激活设计:拓展载体样式,激发学习兴趣

数学学具直观且易于感知,更符合小学生的身心发展特点。教师应拓宽学具设计思路,创造多样化的学具,以吸引学生的注意力,并激发他们主动探究知识的热情。

1.旧材新用——赋予传统素材新生命

面对设计较为陈旧的素材,教师可以尝试新颖的设计理念,深挖其潜在价值,让原有素材焕发新的活力。

以“20以内退位减法表的整理” 为例,人教版教材自10以内加减法起便引入整理表,以此引导学生结合式与形有序思考。一年级学生需掌握“四表”(如图3)。

学生在接触“20以内退位减法表”时,已积累一定学习经验,教师应鼓励学生自主整理,仅提示关键步骤(如摆放方法和及时检查)。在整理过程中,教师要鼓励学生发挥创意,探究减法表中横行、竖列的规律,并感受减法表与加法表的联系,从而拓展学生的思维。

2.取材于生——让自制学具促进主动性

人教版教材配套学具袋对“数与代数”“图形与几何”的配备较为全面,但受限于价格、制作工艺和学具袋大小,一些学具存在操作不便、易损坏、与教材匹配度不高等缺点。例如,纸质钟面不易保存,指针连接处易散开;塑料钟机芯联动,调整时间较烦琐。因此,教师可引导学生自制钟面,使学生深刻认识钟表、感知钟面特点,同时增强动手操作能力。

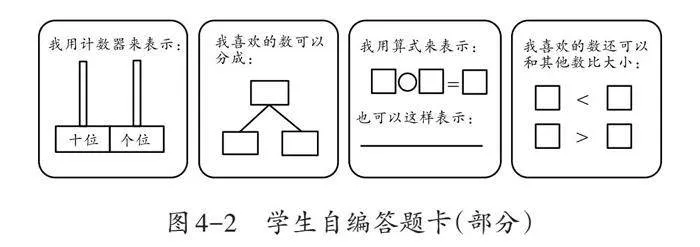

3.妙趣横生——借数学游戏增添新活力

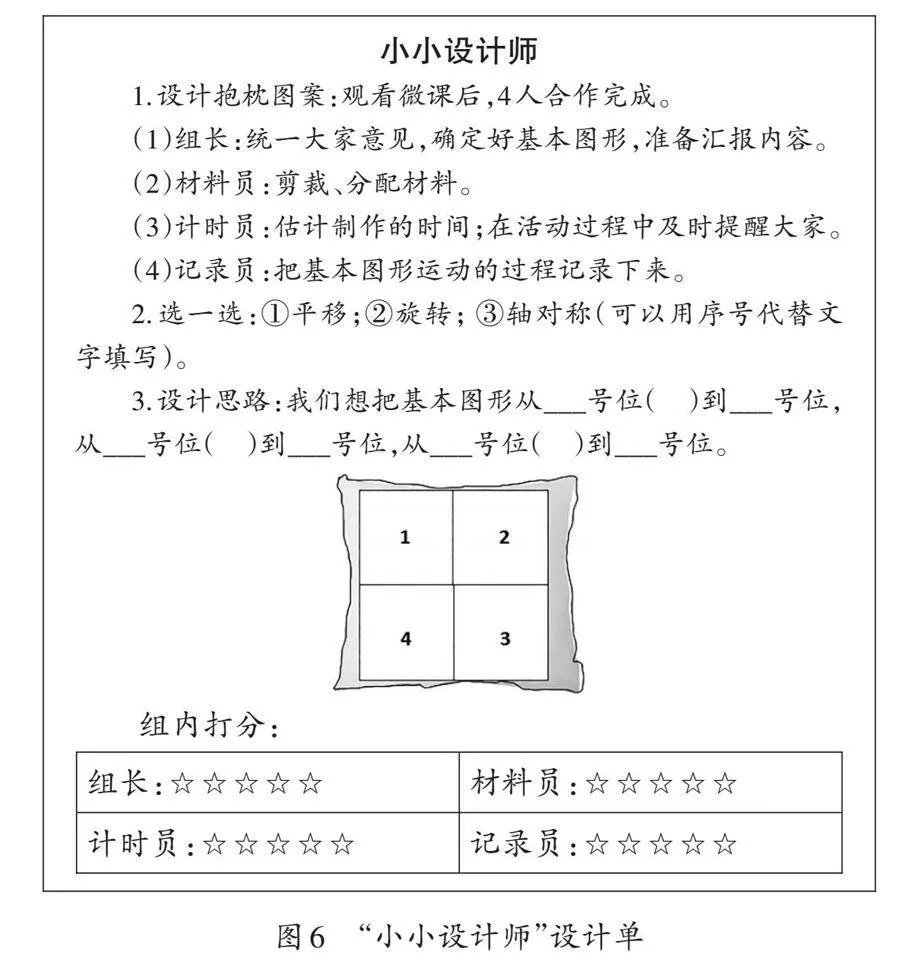

学生在游戏中学习,不仅能体验知识的魅力和成功的喜悦,还能培养他们交流合作的能力。以“棋子大闯关”游戏(如图4-1)为例,学生先自编答题卡(如图4-2),两人通过掷骰子来抽取对方的答题卡,答对才能前进,最先到达终点者获胜。

传统的20以内数复习课通常围绕“数数”“数的组成”“比大小”“几和第几”等内容进行,形式单一且枯燥。采用游戏化的学具,将学习与娱乐相结合,既提高了学生的学习兴趣,又巩固了所学知识,一举两得。

(三)激活方法:挖掘学具价值,促进深度学习

挖掘学具的多元价值与使用方法,有助于学生在实际操作中领悟数学思想,促进学生间的合作交流。

1.串珠联结——从“单一”走向“多元”

数学知识彼此关联,一种学具的多重应用能巧妙地串联起多个数学问题,从而在多样化的“问题串”中培养学生的思维能力。

如以“搭积木”为基础,可衍生出多种活动:认一认(图形的认识)、比多少、搭一搭(感知立体图形特点)、根据提示搭建指定图形(位置)、最多搭几个(初步感知平均分,为有余数除法积累感性经验)、高度够吗(测量)。充分利用学具使前后知识点衔接,提升学生解决综合问题的能力。

2.一材多用——从“形式”走向“内容”

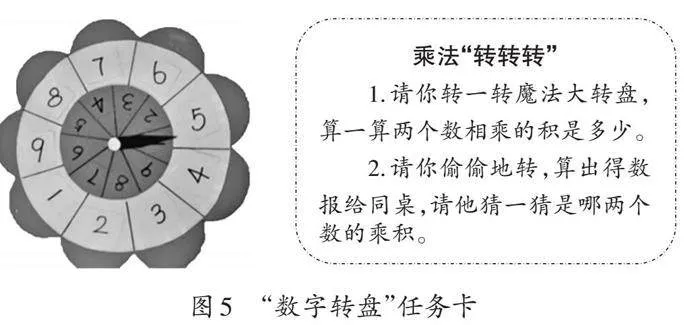

一种学具不仅能衍生出多种使用方式,还能以相同操作解决不同问题。以“数字转盘”为例,相比单一的口算练习,这种形式在教学中被广泛应用。它是练习计算的一种重要形式,因其趣味性受到学生喜爱。转盘虽以“转”为主要形式,却能涵盖加减乘除等多种计算内容。如图5所示,在乘法口诀练习中,“数字转盘”可用于正向求积或逆向求乘数,寓教于乐。

3.拓展深度——从“经历”走向“经验”

数学活动经验是抽象的,教师可通过教学设计引导学生积极参与数学活动,经历“做”数学和思考的过程,促使学生从“经历”走向“经验”。因此,帮助学生经历数学、积累经验是使用学具的落脚点。

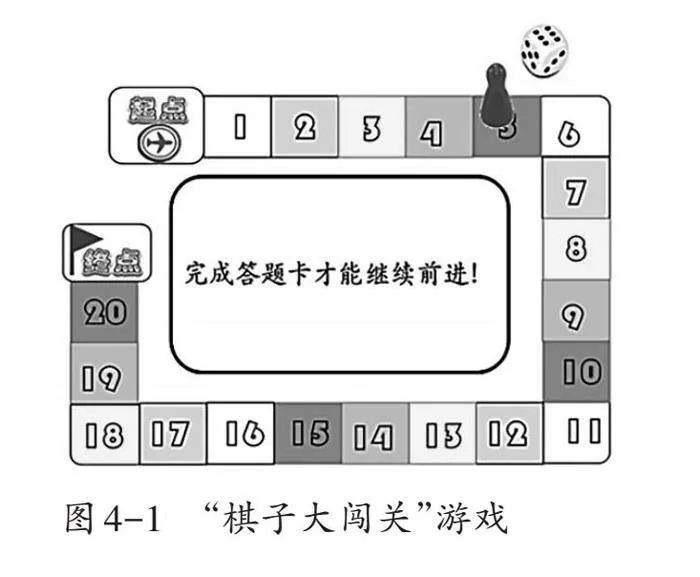

以“小小设计师”为例,教师指导学生分组合作设计抱枕图案(如图6)。

在活动中,学生通过观察与想象,理解图案的形成过程,再动手操作。学生在正方形中自主设计图案,获得更广阔的创造空间,体验设计方法,享受设计乐趣,进一步培养创新意识。

四、反思:激“活”学具之研究展望

在研究学具优化策略的过程中,教师提出了诸如“如何在有限的课堂时间内平衡学生差异?”“如何对学生的操作过程进行及时有效的评价?”“学具研究需要持续搜集和更新大量素材,如何获取更多资源?”以及“如何进行学具资源的有效管理?”等问题,为此笔者进行了深入的思考。

思考一:如何分层做——控时充分参与

通过“探究”“操作”“体验”等方式,数学学具能有效提升学生的综合能力。然而,由于学生动手、动脑、交流的需求,某些内容耗时较长,加之班级人数众多,学生能力参差不齐,如何平衡课堂“做”与“学”的时间,让更多学生参与体验,成为亟待解决的问题。基于小组合作分层布置任务,或许是一个值得探索的方向。

思考二:如何客观评价——完善评价制度

学具的应用为学生理解抽象知识提供了桥梁,自制学具激发了学生的学习动力。优化后的学具教学更注重学生经历和体验的操作过程。因此,仅以成绩作为评价学生能力或课堂成效的标准显得过于片面。未来研究需完善评价体系,以更客观、全面的方式进行评价。

思考三:如何系统化——建立“资源库”

数学学具研究是一个持续搜集、优化素材的过程,需要大量资源支持和教师经验的积累。将零散的课例系统化、课程化,仅靠一个团队的力量是不够的。通过与更多研究团队合作,实现资源共享,共同构建小学数学学具资源库,并由学校相关教师统一管理,就能高效使用和不断积累、优化学具资源。

(责编 李琪琦)