从五凉文化看中华文明的突出特性

2024-11-13张国才

2023年6月,习近平总书记在文化传承发展座谈会上发表重要讲话,深入剖析了中国特色社会主义文化建设以及中华民族现代文明构建的历史根基,首次提炼出中华文明具有连续性、创新性、统一性、包容性、和平性这五个特性。五凉文化作为隋唐大一统盛世文化的源流之一,在中华文明历史长河中扮演着重要角色,其生成、发展、演变与中华文明的“五个突出特性”深度契合,彰显着鲜明的时代价值。

一、五凉文化是中华文明的重要组成部分

魏晋南北朝时期,河西地区先后出现了五个以“凉”为国号的政权,即前凉、后凉、南凉、北凉、西凉,史称为“五凉”。除西凉外,其他“四凉”均曾建都武威。五凉政权统辖河西长达140年,期间河西地区社会相对安定,经济发展较快,吸引大批汉人士族前往避难,加之五凉统治者采取“文教兼设”的举措,形成了“承上启下、史不绝书”的五凉文化,成为中华优秀传统文化的重要组成部分。

张轨到河西后,以姑臧为中心,一方面延续汉武帝以来的政策,开垦土地,劝课农桑,使农牧业结合,发展经济;另一方面设置崇文祭酒,春秋两季实行以射选士的礼仪,征召九郡贵族子弟五百人,建立学宫。同时,他在河西安置了大量关中士族大家,使中华文脉得以传承。后凉吕光征讨西域,带来了无数珍宝和僧侣、艺人,把西域文化集聚到了凉州,使东西方文明有了一次较大的融合。五凉是中国古代民族大融合时期,不同民族的文化相互交融、发展,推动中华文化焕发出崭新的活力。故而,陈寅恪认为,经过魏晋南北朝的乱世,中华文脉凋零,而河西一地尚有保存,其“上续汉、魏、西晋之学风,下开(北)魏、(北)齐、隋、唐之制度,承前启后,继绝扶衰,五百年间延绵一脉”。

二、五凉文化展现中华文明突出特性

五凉时期,以汉族、鲜卑族为代表的各民族文化相互认同、融会贯通,塑造了中华文明多元一体的坚实基础。这是文化积淀与时代革新紧密结合的历史实践过程,更是推动中华文明与时俱进的强大动力。

(一)五凉文化体现着中华文明的连续性。五凉时期,河西地区成为佛学东渐、儒学西进的重要时段,保存和继承了中原文化,再加上大批学者的辛勤耕耘,使当时的河西地区成为同时期中国北方文化最为繁荣发达的地区。多种文明融会贯通,多元文化互学互鉴,形成了以经史学术、佛教文化和典章制度为主要内容的五凉文化,推动了河西地区文化发展繁荣和各民族交往交流交融。北魏攻灭北凉后,迁徙凉州豪右三万余户到平城,对凉州著名学者和文化人才,北魏政府全盘接收;对五凉文化成果,北魏政府兼收并蓄,纳入中原文化宝库。北魏吸收五凉文化,为孝文帝改革奠定了基础,进而推动了中原文化的复兴。隋朝统一后,五凉文化成为其政治、文化、社会发展的重要源头之一,助推隋唐文化繁荣发展。

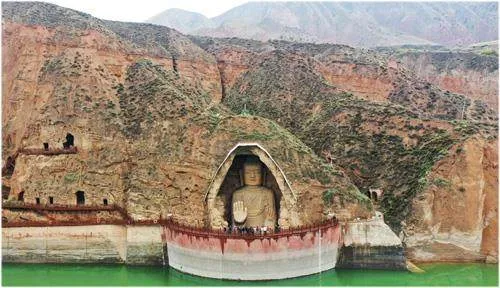

(二)五凉文化体现着中华文明的创新性。五凉时期,各政权在礼仪、职官、刑律、兵制、财政等方面都有创新。如“(北)魏初之制多违旧章,得河西南朝前期之文化代表人物,始能制定一代新礼,足资后来师法。故北齐咸取用焉,其后因而著令,并无增损。”由凉州籍人士参与完成的典制,融汇了五凉时期的文化成果。前凉时期,张轨在姑臧旧城的基础上,“增筑四城厢各千步……并城为五,街衢相通,二十二门”,改变了中国传统的王都建筑格局,首创“宫北市南”的建筑格局。正如陈寅恪所论:“前后凉之姑臧与后来北魏之洛阳就宫在北而市在南一点而言,殊有相似之处。又姑臧本为凉州政治文化中心,复经张氏增修,遂成河西模范之城邑,亦如中原之有洛阳也。”可见,姑臧城的修筑模式,为北魏都城洛阳城、隋唐都城长安城的建造提供了借鉴,产生了深远影响,开创了新的都城建造格局。北凉时期,凉州高僧昙曜主持开凿了“云冈五窟”,形成了中国石窟艺术史上著名的“凉州模式”。

(三)五凉文化体现着中华文明的统一性。西晋末期,张轨担任凉州剌史,后来西晋灭亡,他还尊奉西晋朝廷,并派兵关陇助战王室,接受朝廷封赏正朔,甚至其临死的遗言“上思报国”,这表明前凉仍然从属于西晋朝廷,其政治上的统一性倾向非常显著。北凉时期,沮渠蒙逊统一河西走廊,造就了北凉的繁荣昌盛,而且也在北方“分久必合”的大势中发挥了积极的作用。在外交上,沮渠蒙逊积极与北魏和东晋互通使节、交流往来。这在客观上符合河西地区和整个北方要求结束割据和期望重新统一的心理。另外,汉朝通过凉州经营西域、维护统一的功用也延续到了五凉时期。331年,前凉张骏在戊己校尉治地高昌壁设立高昌郡,这是中原的郡县制第一次在西域地区出现。前凉之后,后凉、西凉、北凉也先后在高昌设郡。

(四)五凉文化体现着中华文明的包容性。五凉的兴起与发展,是中华文明包容性的真实写照,尤其在宗教文化的演进中表现得淋漓尽致。五凉的统治者大多都崇信佛教,尽管崇信的程度各有不同,但他们对来往的僧侣驻足河西讲经说法给予极大的包容。如将鸠摩罗什留居在凉州十七年,当作“深解法相,善闲阴阳”的术士对接。又如沮渠蒙逊“亦好佛法”,不仅开凿天梯山石窟,还与当时著名僧人昙无谶关系十分密切。五凉时期,凉州等河西地区的不少僧侣前往西域求取佛经,如沮渠京声、道泰、宝云、法盛等,同时也有中原与江南的僧人法显、智严、法勇等经凉州前往西域。他们都将带回的大量佛学经典首先落户凉州,与本土儒家文化、道家文化进行融合,开始本土化、中国化进程。五凉时期,西域“龟兹乐”传人河西,与凉州本土歌舞相融,形成了具有凉州特色的音乐和舞蹈艺术形式,被称为“西凉乐”。西凉乐、龟兹乐两者相互包容、相互成就、各有其用。前凉张氏在政治方面提出的“拔贤才”,就是对河西各地士人的包容。五凉文化的强大包容性,催生了前凉政权的诞生。当然,前凉政权不仅仅是对河西士人给予青睐,对流徙于河西的中原冠带也敞开博大的胸怀。张轨在姑臧西北,置武兴郡,妥善安置他们,并举其贤者,委以重任。《通鉴》载:“永嘉之乱,中州之人士避地河西,张氏礼而用之,子孙相承,衣冠不坠,故凉州号为多士。”

(五)五凉文化体现着中华文明的和平性。五凉时期,河西地区远离中原战火纷扰,相对来说社会安定、经济富庶、文化繁荣,虽然各政权之间也不时地发生战争,但这种冲突更大意义上是为了“以战止戈”,包含着一定的和平性。例如前凉张轨受儒家思想熏陶甚深,其政治方针是“尊晋攘夷”和“保宁域内”。后凉吕光征西域,原因之一便是西域道路不畅、政令难及。此外,像北宫纯率领凉州铁骑不远千里两度奔赴洛阳“勤王”,更是五凉以战止戈和平性的高光时刻。这种相对稳定的政治局面,为五凉文化的发展与西域的文化交流创造了先决条件。五凉政权虽然偏居西北一隅之地,地狭民稀,但是它们继承了统一王朝对西域行使政治管辖的做法,在稳定统治的同时还积极发展与西域的政治关系,采取种种措施加强与西域的政治联系。如在西域设立西域长史,行使西汉的西域都护职责,确保政治上的相对稳定和平。五凉时期,“凉州多士、人无嫉心”,体现了多元文化的交汇交融。无论是汉族建立的前凉、西凉,还是少数民族建立的后凉、南凉、北凉,都采取了一系列崇尚文教的措施,倡导儒学、兴办学校、整理典籍等等,使得凉州成为当时北中国保存中原传统文化最多、接受西域文化最早的地区之一。

三、五凉文化的镜鉴意义

习近平总书记指出,马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合是继马克思主义同中国具体实际结合之后的“第二个结合”。五凉作为中华文明发展历程中的关键节点,恰可为之镜鉴。作为民族文化交融的生动历史标本,五凉各族群的深切互动与互鉴,不仅丰富了中华文明的内涵,也展现了以文化多样性共筑辉煌的独特路径,其文化形态海纳百川,既保留了源头风情,又凝聚成文化洪流;其独特魅力与整个中华文明体系的辉煌互相映衬,描绘出中华文明史册中最为绚烂的一章。毫无疑问,探究并承继五凉文化遗产中蕴含的中华文明特质,对于推动中华文化的现代表达与国际化传播、实现马克思主义基本原理同中华优秀传统文化的深层次结合,具有重要的指导价值和时代意义,也是促进当代文化发展与创新的重要源泉。

(一)具有丰厚的历史价值。一是见证历史变迁。从张轨出镇凉州肇基前凉,到北凉沮渠牧犍出降北魏,五凉历史存续了一个多世纪后落下帷幕。但五凉文化的影响深远,如儒学、建筑、文献、艺术、佛学等,都是研究中国古代历史的重要资料,尤其是河西地区历史变迁的珍贵见证。二是保存历史记忆。五凉文化保存了大量中原文化在河西地区的传播、融合与演变的历史记忆,保留了中原文化的一线命脉,为后人了解古代中国的多元文化格局提供了重要依据。陈寅恪先生指出,五凉文化是隋唐文化的源头之一。北魏王朝建立以后,借助河西移民这一群体,充实并丰富了中原文化,并为中华文明注入了新的文明元素,助推中华文明进一步向前发展。随着河西文化的东渐,中原王朝的向心力不断加强,特别是在促进经济社会发展、民族融合方面,这种文化上的认同在隋唐大一统时期表现得尤为明显。

(二)促进文化融合发展。一是兼收并蓄。五凉文化以其“兼收并蓄,融合创新”的鲜明特征著称。游牧民族长期在河西地区活动,这里长期以游牧文化为主导,五凉时期,随着中原移民的大量迁入,中原先进的农耕文化在这里扎根落户。河西地区是沟通中原与西域的重要通道,随着交流的深入,西域文化也在这里活跃发展。中原文化、河西文化和西域文化互相吸收、互相融合,促进了各民族文化精神的认同,加快了河西各游牧民族封建化的进程,在多民族的融合中形成了具有鲜明的地域特色、民族特色、宗教特色的五凉文化。这种文化融合的现象,对后世中华文化的多元发展产生了深远影响。二是促进文化交流。五凉时期的文化交流不仅限于国内各民族之间,还涉及中亚、西亚等地区。五凉时期,中原地区分裂割据,战争不断,河西地区却不受中原王朝衰落的影响而中断与西域的联系,反而借助地理和距离优势,与西域的联系更加紧密,交流交融更加频繁。大批印度和西域各国的高僧,沿着丝路,来到河西,译经传教,开窟建寺,其著名者如月支人支施仑、龟兹人鸠摩罗什、中印度人昙无谶等,使佛教在凉土广为传播。河西的绘画、雕塑吸收和借鉴了西域的特点,音乐也是如此,使得凉州乐的曲调尤为流行。这种广泛的文化交流促进了丝绸之路的繁荣与发展,为中西文化的相互借鉴与融合奠定了基础。

(三)推动提升武威影响力。一是推动经济发展。五凉时期,河西地区社会相对安定,经济发展较快。这一时期,中原地区战争不断,大量的中原人前往河西避难,随着大量中原人士的迁入,河西地区汉族人口激增,人口结构也发生了变化,汉族人在河西政治经济社会发展中占据主导地位,成为河西地区的主导力量。移民的迁入,带来了先进的生产技术和管理经验,促进了当地经济的繁荣。同时,五凉政权也采取了一系列措施促进农业发展、商业贸易和文化交流。这一时期,武威设有进行贸易的互市机构,大批粟特胡商经丝绸之路来到西域经河西地区到内地经商贸易,进一步推动了河西地区社会的全面发展。二是提升文化地位。五凉文化的种类非常多,但凡儒学、经学、文学、玄学、天文学、史学、建筑学、科技学、佛学、乐舞学无不涵盖。这一时期的文化成果如诗歌、音乐、绘画、雕塑、建筑等在当时及后世都产生了广泛的影响和赞誉。五凉文化是中华优秀传统文化的组成部分,在中国历史上产生重大影响和作用,在历史长河里闪耀着历久弥新的璀璨光芒。

(四)对现代社会的启示。一是体现文化多样性。五凉文化的融合现象告诉我们文化多样性是人类文明进步的重要动力。在现代社会中,应尊重并保护各种文化的独特性与多样性,促进不同文化之间的交流与融合,共同推动人类文明的繁荣与发展。二是促进文化创新。五凉文化的创新精神为现代社会提供了有益的启示。在全球化日益加深的今天,我们更应注重文化的创新与传承相结合,不断挖掘和弘扬传统文化中的优秀元素,同时吸收和借鉴外来文化的有益成分,创造出具有时代特色和文化内涵的新作品和新成果。五凉文化的镜鉴意义不仅局限于历史研究,还为现代社会提供了宝贵的经验和启示。三是坚定文化自信。五凉文化的繁荣与发展是中华文化自信的重要体现。在面对外来文化冲击和挑战时,我们应坚定文化自信,积极传播和弘扬中华文化的优秀传统和价值观念,让世界更加了解和认同中国文化。