第17课 同步练习

2024-11-07陈登鹏

单项选择题

[基础训练]

1. 1891至1895年,康有为撰写了《新学伪经考》,阐明东汉以来独尊为儒学正宗的古文经是伪造的“新学”,湮没了孔子学说的“微言大义”;又撰《孔子改制考》,尊奉孔子为托古改制的改革家。这两部书旨在宣传( )

A. 学术辨伪的必要性

B. 匡正纲纪的可能性

C. 维新变法的合理性

D. 民主革命的必然性

2. 某学者认为,1895年的公车上书以士人集体上书请愿的方式,将维新变法的改革方案公诸于世,从而冲破了清朝不准读书人干预朝政的禁令,“公车之人散而归乡里者,亦渐知天下大局之事,各省蒙昧启辟,实起点于斯举”。该学者意在强调,“公车上书”( )

A. 开创了全新的政治斗争方式

B. 冲击了旧式的官僚体制

C. 扩大了民主革命的社会基础

D. 引起了权力结构的变化

3. 戊戌变法期间,康有为曾一度主张建立上下两院制的议会;在《上清帝第六书》及其后奏议中,他不再建议开下院,也不再主张“上院取于公推”。由此可见,当时康有为( )

A. 反对向西方学习

B. 主张实行君主专制

C. 认同洋务派思想

D. 政治策略趋于缓和

4. 学者们在研究义和团运动时,发现其除了“扶清灭洋”的口号外,一些地方还打出了“捉拿洋教,振兴中国”“扶保中华,逐去外洋”“一概鬼子都杀尽,大清一统庆升平”“大清亡,中国强”“杀了东洋鬼,再跟大清闹”等口号。这些口号可以说明义和团运动( )

①倡导政治制度的变革

②具有反帝爱国倾向

③领导阶级的理论先进

④存在盲目排外行为

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ②④

5. 1896年以来,帝国主义国家中瓜分中国的舆论甚嚣尘上;到了1900年,它们却主张“莫如扶植满洲政府,使其代我行令”。导致这一变化的主要原因是( )

A. 中国人民的反帝斗争

B. 列强侵华方式的调整

C. 中国国际地位的提高

D. 国际政治格局的变动

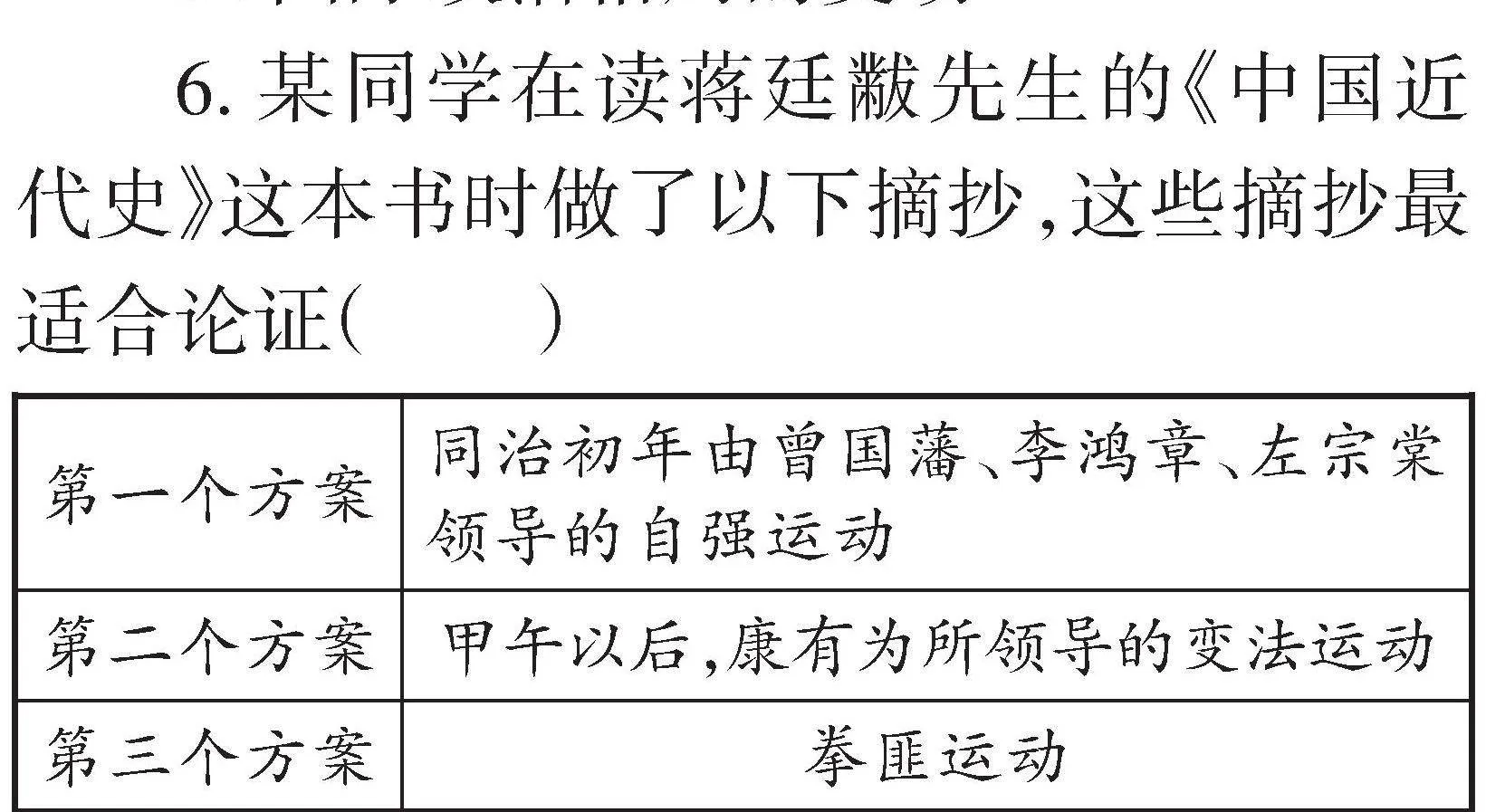

6. 某同学在读蒋廷黻先生的《中国近代史》这本书时做了以下摘抄,这些摘抄最适合论证( )

[第一个方案 同治初年由曾国藩、李鸿章、左宗棠领导的自强运动 第二个方案 甲午以后,康有为所领导的变法运动 第三个方案 拳匪运动 ]

A. 民族资本主义发展的历程

B. 晚清政府的政治改革及措施

C. 实业救国思潮兴起的背景

D. 近代各阶层救亡图存的探索

7. 1900年6月21日,慈禧以光绪皇帝的名义,颁布了《宣战诏书》,同时向12个国家宣布开战。而南方各省督抚纷纷拒绝奉诏。这一事件表明( )

A. 洋务运动走向失败

B. 中央权威受到冲击

C. 清朝统治名存实亡

D. 变法增强地方实力

8. 吕思勉在评价中国近代某条约时写道:“京城通至海口路上的炮台,尽行拆去。且许各国于其通路上驻兵。又划定使馆区域,许其自行治理、防守。权利之丧失既多,体面亦可谓丧失净尽了。”据此判断该条约是( )

A. 《南京条约》 B. 《天津条约》

C. 《马关条约》 D. 《辛丑条约》

[进阶训练]

9. 戊戌维新运动时期,张之洞写下《劝学篇》,否定维新派鼓吹的“民权”,“以正人心”。光绪帝亦发布谕旨,刊印颁布各省,“实力劝导,以重名教”。这反映了( )

A. 清政府力图维护封建专制政体

B. 统治阶级内部思想的新旧杂陈

C. 戊戌维新面临艰难的内外环境

D. 维新运动缺乏广泛的社会基础

10. 《捉拿康梁二逆演义》成书于戊戌政变后不久,是以康梁为题材的时事小说。其时事材源,既有京报或报刊转载的奏折、上谕等官书,也有当时的新闻报道,还有一些士大夫口耳之间流播的传闻,见于同时代书信、笔记等私家材料。据此,理解准确的是( )

A. 该书是一手史料,史料价值高

B. 该书有艺术加工,史料价值低

C. 戊戌变法缺乏广泛的群众基础

D. 戊戌变法失败有其经济根源

11. 义和团运动打乱了清王朝的统治秩序,在义和团活跃的地区出现“纪纲法度,荡然无存”的局面。义和团运动失败后,把持朝政的顽固派集团被摧毁。据此推之,义和团运动( )

A. 直接推动了清王朝的灭亡

B. 加速了中国半殖民地化进程

C. 客观上利于清末社会改革

D. 粉碎了列强瓜分中国的迷梦

12. 鸦片战争后,应西方侵略者的要求,清政府设置五口通商大臣;第二次鸦片战争后,清廷允许外国公使入驻北京,中国向西方各国派遣大使;八国联军侵华后,清朝设立外务部,成为具有近代外交制度中一般特征的中央外交机构。有学者根据这些事实展开研究,结论可能是( )

A. 鸦片战争是近代中华民族灾难的开端

B. 列强侵华客观推动晚清外交艰难转型

C. 西方国家逐渐改变了侵华方式

D. 清政府缺乏近代国家主权意识

非选择题

13. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 甲午战争后,康有为主张用“西法”来医治中国社会的弊病,这在他的历次上书中得到了充分的反映。如在《上清帝第二书》里,他提出“变法之法,富国为先”,而“富国之法”,即为钞法、铁路、机器轮船、开矿、筹银和邮政。在《上清帝第三书》里,他重点强调汰冗兵、制兵器、广学堂、练将才、厚海军等。在《敬谢天恩并统筹全局折》里,他又提出“统筹全局,商定政体”,把改变政体提到变法的首要地位上来。

——摘编自张岂之《中国思想史》

材料二 戊戌变法的领导人康有为和光绪,他们不是掌握实权的人物,推行的是自上而下的改革,改革初期目标就指向政治体制框架内的官僚势力,使自己陷入有着制度化、专门化和规模庞大的官僚队伍的包围之中。戊戌变法是“宫廷里面的革命”,基本就是康有为等一群维新派知识分子和官员把建议和奏折上书到光绪,光绪觉得建议很好,很快变成诏书和谕令布告全国。对于改革过程中出现的分歧,在慈禧、光绪、守旧派、维新派之间,大家相互猜忌,各自私下准备采取行动自保,而最后的决定权又掌握在慈禧一人手中,结局也是以搜捕杀害维新派人士而剧终。

——摘编自袁杰、王鹏飞《戊戌变法失败的原因及其对深化改革的启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括康有为的思想主张,并分析其形成原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析戊戌变法失败的教训。

(参考答案见下期)