雄踞虎啸吞江碧 巍峨虎头壮千秋 四川富顺虎头城

2024-11-06符永利莫宣怡

巴蜀之南,沱江之滨,今四川富顺县怀德镇大城社区以南数百米处有一座险山横卧北岸,因状若虎踞得名“虎头山”,当地百姓俗称“虎脑壳”。虎头城的核心区域便位于山顶之上,这座诞生于宋蒙战争期间的城堡,从700多年前建成至今,见证过无数历史兴替与山海变迁。

江山留遗迹 今人供登临

宋蒙战争期间,面对势如破竹的蒙古铁骑,宋军并无多少招架之力,因此山城寨堡修筑时多以防御为主。筑城之初建城者便设置重重阻碍,如以险要的悬崖绝壁与人工修筑的城墙相结合设置城防壁垒,凿筑既可突袭又可作为逃生通道的暗道,在地势较低缓不易防守之处建造城门等。经实地调查可知,虎头城这一类设施较为完善。

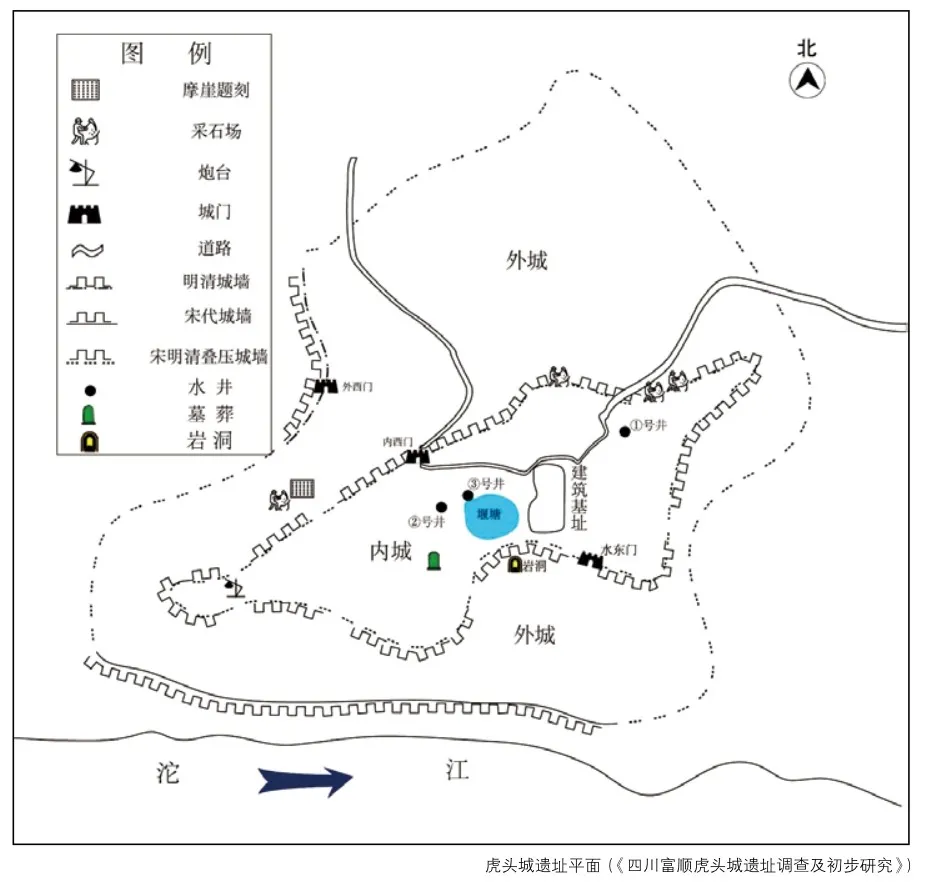

虎头城分为内城和外城,内城位于虎头山顶,四周孤悬,易守难攻,为核心防御区域,面积约32000平方米。内城防御设施依山而建,主要沿虎头山顶部四周崖壁布局,呈不规则形状,现存遗迹包括城墙、城门、炮台、塘堰、水井、角楼等。外城环绕内城,位于山下地势较低处,现存遗迹较少,调查仅见部分低矮城墙及外西门。

城墙

山城寨堡的核心防线主要有城墙与崖壁相结合组成的环形防线和垂直于主城墙的一字城墙两种。城墙一般设置于地势较为低缓处,相较于悬崖绝壁,低缓之地防守起来更加困难。虎头城内城城墙保存较好,总长约1000米,大致能形成闭合防御线。根据分布及保存情况,可将内城城墙分为3段,分别为内西门至虎头段、虎头至虎尾南段、虎尾南至内西门段。

内西门至虎头段地势较险,人工城墙遗迹相对较少,现存城墙总长约200米。虎头至虎尾南段是城内地势最为险要的区域,防御更多依靠天然崖壁,因此城防设施相对更少。虎尾南至内西门段地势较缓,属内城重点设防区域,城墙遗迹较为集中,体量较大,总长约260米,残高1—5米不等。城墙上石材錾纹主要为斜纹和“人”字纹,主要流行于宋代,除宋蒙山城之外,亦常见于巴蜀地区的宋代石窟与墓葬。内城西北侧崖壁底部发现了多处采石遗迹,錾纹为竖条纹且有明万历纪年(1573—1620),或为明代采石遗迹。综合比较两处的錾纹差异及纪年推断,虎尾一带采石遗迹似为宋代凿取石YvFyLjrCx79LS+IL2SYTgSJzKDbE5u02fVVNIWxPZgw=材之地。

外城城墙保存状况不及内城,破坏严重,较为完好的两段外城城墙见于东北方向的外西门附近及南部临江段。从砌筑方法及其厚度看,现存外城城墙遗迹应筑造于不同时期。

外西门附近城墙遗迹长约100米,高2—3米,保存较好。此段城墙主要采用顺砌筑法,为清代特征,但在城墙下部及部分区域采取了丁砌的砌筑方式。城门下方的六层城墙尤为特别,砌筑方式为丁砌与顺砌层层间隔。

南部临江段城墙总长约300米,大部分残损严重,目前保存完好的仅数十米。本段城墙为楔形城墙石丁砌而成,且城墙石体量较大。城墙略微倾斜,城墙石之间嵌合紧密,整体风格大气而厚重,与宋代城墙筑造特征相符。

从现存遗迹看,虎头城城墙保存的完整度在整个巴蜀宋蒙山城体系中比较少见。历经数百年风霜依旧傲立于虎头山顶,可见其牢固程度。城墙之坚可从筑城材料及筑造方式等方面探讨,首先建造材料为当地所产的砂岩,砂岩结构稳定,质地坚硬,具有抗风化侵蚀的特点,常用于建筑、雕塑等。其次是城墙的砌筑方法,不同段的城墙有所不同,以“丁砌”和“顺砌”为主,间或丁顺杂混筑造,外西门城门下方的六层城墙即采取丁砌与顺砌层层间隔的砌筑方式。楔形城墙石主要使用丁砌,小头向内、大头向外,沿崖壁顶端边缘逐层垒砌、逐步内收,呈现一定的倾斜度。虎头城砌筑时城墙即向内倾斜10—12°,使耸立的墙体更加稳固,这也与其他巴蜀宋蒙山城的修筑方法相同。

但不同时期的砌筑方法有所差别。宋代城墙基本用楔形城墙石以丁砌的方法筑造;明代砌筑方法虽也为丁砌,但所用石材形制变成了两端大小相同的方形条石,且收分不明显,近乎垂直;清代改为单墙,不再使用里外两面包砌石砖、中间填泥的做法,使得墙体厚度大大减小,筑法变成了长方形条石顺砌;民国往后的城墙砌筑方法沿袭了清代。

产生时代差异的原因大致如下。其一,筑城人员。宋代初筑山城时,负责的将领富有筑城经验,如张实、甘闰曾负责多处山城的修筑,且筑城主力为军士,甚至有专业的壮城兵(军中负责安营扎寨、修筑城池的工程兵),到了后期补筑或增筑时,因损兵折将,一般民众和老弱妇幼均需参与补筑,故墙体变薄、石材变小。其二,筑城时机。宋蒙战争时期的山城多经过严密计划后进行筑造,后期补筑或增筑的城墙因战事紧张而无暇顾及。其三,所防之敌有别。明清要抵御的对象变成了起义军或各类匪徒,这些人的攻城拔寨能力远不及蒙古骑兵,筑城者偏向既能减少工程量,又能起到防御作用的顺砌筑法。

城门

山势险处以崖壁护城,缓处则以城门拱卫。内城原有两座城门,内西门可通外城,水东门可通江边,外城则有一座城门,即外西门。

从虎头山地理形势来看,内西门一线地势相较低缓,朝向约为北偏西6°,面向大城乡,是出入内城的主要通道,也是内城北侧的重要防御设施。城门东西通过城墙与虎尾、虎头相接,共同构成内城北部以城门为核心的完整防线。城门形制为石质券拱结构,门洞高3.18米,宽1.8米,进深4.4米,整体保存完好,遗留多次维修的痕迹。

水东门位于东部临江段,已经完全被毁。门西侧为陡峭的天然崖壁,东面紧挨一段下部为人工修整的崖壁和上部为人工修筑的城墙。沿水东门往下走可直达江边取水。残存的水东门遗迹长2.7米,宽2.25米,现存有6层断层且不规整的台阶,不同台阶石条厚0.2—0.46米。其中从上往下的第六层台阶最宽,宽度约1.75米,其余五层长宽高相近。

外城仅存外西门一座城门,石质券拱结构,门洞高3.75米,宽1.55米,进深4.2米。与内城门不同,外西门为悬空城门,修建于六层城墙之上,距地面高度1.65米。虎头城北部区域地势平坦,设防难度较大且容易被突破,因此平地之上修筑城门十分必要。筑高城门后在城门口放置吊板或木梯既可以增强城门防御能力,也可以在敌军突破防守进入内城时,限制单次通行人数以减缓进入的速度,为城内军民争取更多的逃生时间。

角台与炮台

虎头山上已无完整的角台与炮台,但据胡昭曦先生的实地调查可知,虎头顶部曾有一座炮台,胡先生将其断为近代所建炮台。又根据地面残存的遗迹及较多的瓦砾堆积推测虎头及虎尾曾存在炮台及角楼各一座,两处皆为观测江面敌情的极佳位置,对获取军事情报及进行有效攻击具有重要作用。

耕地与水源

宋军在选址时,山城必须具备山顶平坦,有可耕之地、可用之林、可饮之水源等条件。城内规划有居住区、塘堰、水井、耕田等,以保障城内军民生活、长期守御所需。

虎头山顶部平坦、草木丰茂,且有一定面积的土地可供耕种,但因山顶部面积狭小,承载能力有限,土壤深厚肥沃且水源充足的山脚冲积平坝地带便成了虎头城重要的农业生产和城防外延区域。战时,聚居于山城之中避难。战毕,则在山脚地带生产与生活。

山上现有塘堰一处、水井三口。塘堰位于山顶中部虎腰区域,面积约600平方米,平面略呈椭圆形,周围有人工修筑痕迹。三口水井中,最重要者乃三号白鹤井,因井内底部雕刻白鹤得名。白鹤井为圆形水井,井外砌有圆形井沿,外径1.5米,内径0.6米,井深7.2米。井圈上部四层为条石垒砌而成的四边形,因上下两层井圈错缝,俯视呈现六边形。井圈以下为天然石壁,形制与钓鱼城、云顶城等地宋井相似,其年代也应相当。

此外,虎腰部分的塘堰下方有一处天然大岩洞,洞底东西长27.3米,深2.8—5米,宽约16米。岩洞上方有持续向下渗透的水源。战争期间,除了可用作藏兵洞之外,亦可作为取水储水之地,为虎头山上骤增的人口提供更为丰富的生活用水。

衙署遗迹

对宋军山城而言,山城的城防系统除主要靠军事设施及自然地理条件支撑外,还有行政、文教、信仰等相关系统提供全方位的支持,如衙署、学校、宗教设施等。虎头城内尚未发现学校及宗教遗迹,但发现一处疑似衙署遗迹。

《宋史·地理志》载:“富顺监……本泸州之富义县,掌煎盐。乾德四年(966年)升为富义监,太平兴国元年(976年)改,治平元年(1064)置富顺县,熙宁元年(1068)省,嘉熙元年(1237)蜀乱监废,咸淳元年(1265)徙治虎头山。”南宋咸淳元年为抵御蒙古大举南侵,宋廷移官立署,富顺监徙治虎头山。

塘堰东侧区域调查发现一处建筑基址,面积约1200平方米。马恒健先生推断此处为宋代富顺监迁治所在。首先,建筑虽毁,但仍可见石砌建筑基础,且土壤中包含较多的红、黑陶残片、青瓷残片及瓦砾等。再者,就其所处方位而言,此基址坐北朝南,位于城中塘堰至虎尾之间的平坦开阔地带,背倚城墙、南瞰沱江,是内城中地理位置最佳之地。我国古代官署的设计遵循“择中立宫”思想,立于中轴,坐北朝南,山城的特殊性虽使衙署在布局上不能完全按照常规建造方式,但在综合安全等因素后,大多数衙署的布局依旧能体现出传统布局思想。最后,遗址内粗大的断石柱、敦实的柱础以及据说被盗的一对四五百斤的石狮都可从侧面印证这里极有可能是宋代富顺监衙署所在。

据现有材料,大致能确认有衙署遗址的巴蜀宋蒙山城包括重庆城、钓鱼城、平梁城、得汉城、神臂城、皇华城、三台城、礼义城等,大获城、得汉城、平梁城、虎头城等虽有疑似衙署的建筑基址发现,但未经发掘,性质尚需进一步确认。

墓葬遗迹

调查发现虎腰附近有一处明清墓葬,外有不太明显的封土,周围采集到青花瓷片,墓口被封堵,为石条垒砌的石室墓,有3个墓室,墓壁雕有纹饰。马恒健先生在文中提到“状元坟”,不知是否与此有关。

巴蜀自古重 蛇首蔽东南

宋代的巴蜀地控黄河、长江上游,山河险阻,物产丰饶,得之则进可逐鹿中原,退可割据一方,失之则险阻尽丧,危及东南。“自古立国于东南,其攻守之势有三:曰淮甸,曰陇蜀,曰荆襄。”南宋建立之初,朝野有识之士便上疏高宗陈述川陕地区的重要战略地位,甚至一度劝谏高宗巡幸川陕,以图中原。如汪若海上疏曰:“天下者,常山蛇势也,秦、蜀为首,东南为尾,中原为脊。今以东南为首,安能起天下之脊哉?将图恢复,必在川、陕。”巴蜀的重要地位注定了在战乱时代这片土地要时常经历战争的侵扰,但巴蜀之军民亦明白其所处之地的重要性,因此他们因地制宜,为自我保护和防范外敌做出种种努力,巴蜀宋蒙山城便是在宋蒙战争爆发之前的战争中总结出来并付诸实践的产物。

四川盆地四周在宋蒙战争前已多置防线。宋金战争期间,金军因在江南节节败退,遂将进攻点转移至节节胜利的川陕战场。企图先攻占川陕,控制长江,而后顺江东下,迂回灭宋。为防备金军突破蜀口,南宋在秦岭北弧入蜀要道沿线设置内外“三关”及“五州”作为蜀口防线,防止金军入侵。然宋金经历四次战争后,南宋苦心经营的蜀口军事防御设施被损毁殆尽,宋军还未及修复关隘设施,蒙古大军即已挥师南下。面对蒙古骑兵的入侵,“三关五州”尽皆陷落。蜀口地区的防线损坏殆尽,蜀地门户洞开,蒙古大军得以在巴蜀地区纵横驰骋,肆意劫掠。宋廷亦多次派遣战功卓越的名将,如余玠等为制置使前往巴蜀,主持抗蒙战争。

在与金军及蒙军的多次交锋之后,南宋的一些有识之士逐渐认识到敌军作战方式的优势与不足,即长于野战、短于攻城。于是通过多任制置使尤其是余玠的努力,逐步在巴蜀建立起规模庞大的山城防御体系,并借此成功拖住蒙军主力,打破了蒙军快速占领巴蜀的战略企图,阻拦了蒙军主力突破夔峡,沿江东下,分担和减轻了荆襄、江淮两大战区的军事压力,客观上延长了南宋王朝的国祚。

余玠主持构建的山城体系以嘉陵江及其支流沿线分布最为密集,布防最为严密。岷江沿线、长江上游沿线及夔路诸州的防御配置也颇为用心。沱江流域却仅有云顶、神臂两座山城,虽然兵力配置不少,但防御力量相较于其他区域而言,仍显单薄。云顶城与神臂城各守沱江首尾,一旦一城失守,另一城将直接暴露于蒙古铁骑之下,朝不保夕。

宝祐元年(1253),蒙哥命忽必烈亲领大军突袭云南,并于次年初攻灭大理。蒙军企图经云贵一带绕道川南进攻南宋泸州等重镇,进而南北夹击南宋巴蜀地区最高军政指挥中心重庆,史称“斡腹之谋”。为了防备蒙军的“斡腹之谋”,宝祐二年(1254)开始,南宋逐步加强了泸州、叙州、长宁军、南平军等川南地区的军事布防。

宝祐六年(1258),蒙哥亲率大军进攻四川,从利州出发,沿嘉陵江南下,一路势如破竹,先后攻破和招降了嘉陵江沿线的苦竹隘、长宁山城、鹅顶堡、大获城、运山城、青居城,以及渠江流域的大良城,兵锋直指钓鱼城。南宋苦心经营的嘉陵江防线迅速土崩瓦解,渠江航道亦被拦腰截断,首尾不能相顾。沱江防线因云顶城失守,亦失去作用。在此形势下,嘉陵江下游的钓鱼城和长江沿线的神臂、重庆、天生、白帝等山城成为抵御蒙军的最后一道防线。为了巩固这道防线,南宋军民又陆续在长江沿线增筑了一批山城。沱江作为长江的一级支流,在泸州汇入长江,富顺西接宜宾,南邻泸州,虎头城也修筑于这一时期。

盘踞沱江畔 坚守宋门户

与虎头城相关的宋蒙战事情况,史书、方志等未见详实记载,但可以明确的是,自咸淳元年(1265)徙富顺监治于虎头城,至德祐元年(1275)知监王宗义为避免遭到屠城之害举城降元,宋军在虎头城坚守超过十年。降元后,富顺监之行政设置也由此消亡。虽然仅有短暂11年,但虎头城于南宋而言,无421e603aecf9d3c1663032ac0ad6a4ea论是在战争战略上,还是在保家卫民方面,都发挥了重要作用。

如前所述,虎头山西高东低,西端突起,形似虎头;中段微凹,略带弧度,有如虎背;东端低缓狭长,有如虎尾。山之西、南二面悬崖陡峭,尤以南部临江一段形势最盛,地势绝险;东、北面濒临浅丘,地势稍缓,是四川地区典型的桌状山体。这一典型的山形地貌具备建立山城寨堡的天然优势,同时也是四川地区独特的地貌。因此宋蒙战争时期,巴蜀大地上建立了数百座山城寨堡,为巴蜀军民抵御蒙军侵略及拱卫巴蜀长江门户提供了重要保障。虎头城位于外水防线的重要河道交通上,建城之初便肩负着与云顶城、神臂城等组成点、线之势以护沱江流域,守住长江上游,防止蒙军由此路进攻钓鱼城甚至占领巴蜀,而后顺江而下直取杭州的职责。神臂城和云顶城的收复及虎头城等的建立,使沱江流域的多层次防御体系得以重新构筑。在保家卫民方面,富顺军、官、民迁移至此,也暂时获得了一个相对安全的生活环境,生产活动也因此得以继续。

总之,沱江流域的战略地位虽不及嘉陵江、岷江和长江,但也是整个巴蜀防御体系不可或缺的重要一环,若被突破,将威胁到长江流域,成为蒙军突破巴蜀大地的一个缺口。

历史虽远逝 余音不绝耳

宋蒙山城在战火燃烧之中诞生,本当以战争结束而废,但事实却非如此。元至元十五年(1278),安西王相府奏请:“川蜀悉平,城邑山寨洞穴凡八十三,其渠州礼义城等处凡三十三所,宜以兵镇守,余悉撤毁。”忽必烈批准了奏报中提出的存毁建议。也就是说,元朝没有放任巴蜀宋蒙山城自然废弃,而是从中选择一批保留驻守,其余则人为撤毁。但元朝中央政府只是笼统下达了撤毁山城的命令,并没有明确撤毁的具体城址,地方官府在撤毁中具有很大的灵活性。撤毁的多是哨楼、敌台、炮台、卡门等容易拆除的军事设施和南宋战时设在城内的军政衙署,难以撤毁的像城墙、城门、石刻、道路、塘堰、水井等基础设施仍旧被保留了下来。

从“八柱”的保留与撤毁情况来看,凡地处兵家必争的要害之地,且后勤供给方便的山城予以保留镇守,反之撤毁。虎头城的存毁虽未有明确记载,但从现存的遗迹情况看,哨楼、敌台、炮台、卡门皆不见完整存在,而城墙、城门、石刻、道路、塘堰、水井等难以拆除的基础设施却依旧清晰可辨,由此推测虎头城应在撤毁之列。

宋蒙战争的战火随元替宋而熄,但巴蜀宋蒙山城却在饱经沧桑之后继续守护后世民众。历经明清直至抗战时期,这些遗留的实物载体仍被后世躲避祸乱的民众多次修复再利用。如元末战争,明代中期的鄢蓝之乱,明末清初张献忠乱蜀、姚黄之乱,清代中期白莲教暴动,清晚期李蓝起义与太平天国运动等,民国时期地方武装也曾对之进行过利用,还有少数山城留下了红色革命战斗的遗迹。

今天,宋蒙山城华丽蜕变为珍贵的文化遗产。重庆城变成了繁华都市,霓虹璀璨。钓鱼城成为旅游胜地,来往游客络绎不绝,瞻仰着它的昔日荣光。虎头城现已被列为省级文保单位,作为宋蒙山城的其中一环,它的价值和保护得到了当地政府的重视。此外,虎头城还以活态村落的面貌呈现,鸡犬之声相闻,炊烟袅袅常伴。七百余年的雨雪风霜之后,村民们用辛劳与汗水继续坚守在这片沃土之上,书写着独属于它和他们的故事。

本文为国家社科基金重点项目“巴蜀地区宋蒙山城遗址考古调查与研究”(项目编号:17AKG004)阶段性研究成果。

(作者符永利为西华师范大学历史文化学院副院长、教授;莫宣怡为西华师范大学历史文化学院硕士研究生)