探寻罗马尼亚多布若瓦茨遗址彩陶文化

2024-11-06侯新佳

罗马尼亚地处东南欧,而中国是亚洲东部的国家,两者相距万里,从距离上看应该不会有什么特殊的联系,然而却因为在考古学上拥有相似的史前彩陶文化,中罗两国文化交流架起一座桥梁。

追源溯流,1921年瑞典地质学家安特生在河南渑池仰韶村开展工作,发掘了仰韶遗址,提出中国彩陶西来说,再次引出“中国文化西源说”的问题,进而引发激烈争论,使得中国史前彩陶文化为世人所熟知。此后,中国考古学者为研究中华文明起源上下求索,不断获得新突破。北京大学考古文博学院严文明先生在《仰韶文化研究》一书中详细论述了仰韶文化的起源和发展,从仰韶文化构成的众多因素出发阐释了仰韶文化的本源,证实了仰韶文化的本土性。

当然在这里还要提到《中国之前的中国:安特生、丁文江和中国史前史的发现》,这是瑞典东方博物馆馆长马思中博士和中国社科院考古研究所陈星灿研究员合著的书,书中重现了安特生和丁文江等早期地质学家在中国史前田野考古合作的历史,评价了他们对中国早期考古学发展的贡献。沈辰先生在书评中认为安特生早年提出的“仰韶文化西来说”只是学术研究中的假设,并不等同于结论。同时认为安特生在仰韶遗址及甘青等地的发掘是中国早期考古中外合作田野发掘与研究的成功范例。

可以说,冥冥中20世纪初安特生在河南仰韶遗址的考古发掘引出了百年后的这段中罗两国联合考古项目。

欧洲彩陶文化以横跨现今罗马尼亚和乌克兰的库库滕—特里波利耶文化最具代表性。罗马尼亚的库库滕—特里波利耶彩陶文化与中国的仰韶彩陶文化在年代上大体一致,在彩陶纹饰和造型上也具有一定相似性,两者的关系一直为中国考古学界思考和探讨。

郑州市文物考古研究院与中国社会科学院考古研究所联合开展了罗马尼亚多布若瓦茨遗址考古发掘与研究项目。该项目携手罗马尼亚科学院雅西分院雅西考古研究所、雅西摩尔多瓦国家文化博物馆联合开展,是一次重要的国际考古发掘项目。项目为期五年,第一次田野考古发掘工作于2019年7月22日开始,至9月10日结束。

中方考古项目负责人为陈星灿和顾万发,成员有李新伟、郭志委、温成浩。罗马尼亚方面人员为拉扎若维奇教授夫妇及其所带博士生数人。

丘陵上的遗址

笔者有幸受单位推荐,加入了这支中罗联合考古队,和同事吴金涛一起前往遗址参加考古发掘和学习。

雅西市位于罗马尼亚东北部,是罗马尼亚摩尔达维亚区的政治、经济和文化中心。北部为摩尔多瓦丘陵,南部属伯尔拉德高原。多布若瓦茨是雅西南部山区的小山村,距离雅西市有半个多小时的车程。村庄地处两个丘陵之间,房屋建筑多沿村间道路错落分布。经过一夜的休息调整,第二天(8月22日),我们中方一行四人随同罗方考古同行赶往遗址所在,开始了多布若瓦茨遗址的发掘工作。

多布若瓦茨村以南约5公里的丘陵顶部有一片坡度平缓的地带,我们要发掘的史前彩陶文化遗址就坐落在这片区域,东邻布达森林,西部为种植玉米的农田。

发掘方法之异

在发掘之前,罗马尼亚考古部门已经对遗址进行了调查、勘探。罗方采用地磁勘探法,从其地磁勘探图上可以清楚了解地表下烧土房址、灰坑、灰沟等遗迹的分布情况。地磁勘探法,是采用地磁发射设备在调查区域内全面扫描,然后用接收到的反射波来判断地下埋藏情况。多布若瓦茨遗址在地表耕土层下即史前文化遗存,地层简单、遗迹单一,非常适合采用地磁勘探法。而在我国,多数地区史前遗址地层复杂,内涵丰富,更适合使用洛阳铲进行考古勘探。

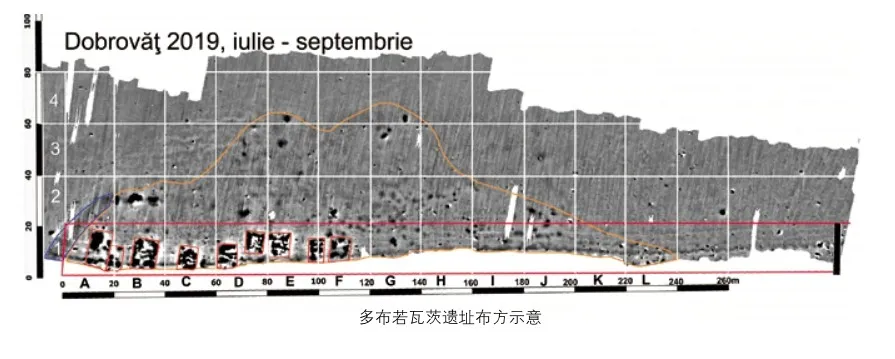

多布若瓦茨遗址紧邻布达森林西部边缘,呈东南—西北向长条形分布。地磁勘探图上白色线条区域是调查范围,南部蓝色区域是遗址外围的灰沟,土黄色区域是数量密集的灰坑,而红色块代表了房屋基址。经过前期的地磁勘探,在森林西缘东西宽约20米、南北长约100米的范围内发现了属于库库滕文化早期晚段的房屋遗迹9座。

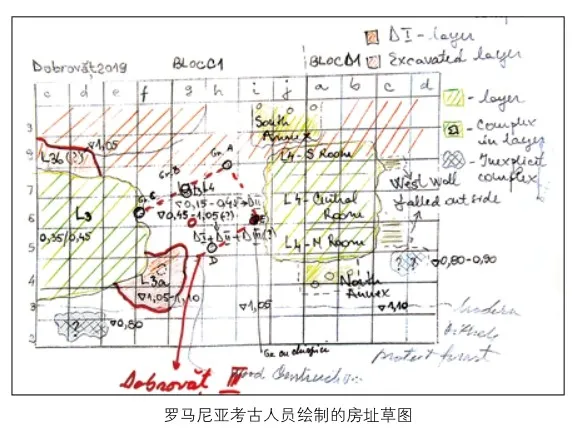

此次考古发掘探方布设采用欧洲传统的网格法,但是没有按照正南北方向布设,而是根据周边地形环境,沿着森林西部边缘直线布置,方向约为北偏西24°,探方呈东南-西北走向。罗马尼亚考古队员在画图时遵循上西下东的视图,和我们上北下南的习惯截然不同。他们在地磁勘探图上布设网格时的视图习惯和画草图时的视图习惯是一致的。探方布设的网格规格是20×20米,第一个探方区域为A1,向北依次为B1、C1等;A1探方向西依次为A2、A3等。在20×20米探方内,从南到北每2米依次用字母编号,从A编号到J,正好20米,然后在下一个探方内再从A编号到J;从东向西每2米依次用阿拉伯数字编号,从0编号到9,正好20米,然后在下一个探方内再从0编号到9。为了便于详细记录遗迹和遗物的出土位置,还要在每个2×2米的单元格内再划分出1×1米的4个网格,例如上边2个网格编号从左至右为A1-1、A1-2,下边2个网格编号从左至右为A1-3、A1-4。本年度发掘重点对象是库库滕文化房屋基址。考古队选择了地势较高、保存状况较好的C1、D1区内的2座房屋基址进行发掘,分别编号为3号房址、4号房址。

早在7月30日,中罗考古队已经开始发掘,探方已经揭开地表层,露出了房屋倒塌的红褐色烧土块,本年度主要清理4号房址(L4)。罗马尼亚考古队员在领队拉扎若维奇教授夫妇带领下清理4号房址,我们中方队员在旁边观察学习他们的清理方法,同时商议在探方的东北部做一个小的解剖沟,了解一下遗址堆积的地层关系。根据土质土色,探方区域的地层可以分为三层:①层为地表层,深灰土,土质较致密,较硬,包含物少,较纯,现代人为形成;②层为深灰土,颜色略浅,夹杂长条形或圆形或半圆形浅黄灰土,推测是鼠洞扰乱,该层土质较疏松,较软,包含少量陶片,古代人类活动形成;③层为浅灰土,土质较疏松,较软,包含物少,为古代人类活动形成。通过发掘,我们认为房屋基址开口于②层下,坐落在③层上。③层下是呈碎裂状分布的多层基岩,基岩板层之间为厚薄不一的灰土层,刚开始发掘时,我们还以为是古人有意铺设的活动面,在和罗方交流后,方知基岩是自然形成的,这是本地的地质特征。虽然闹了个笑话,但是我们也在不断学习,对该遗址的地层关系有了进一步的认识。

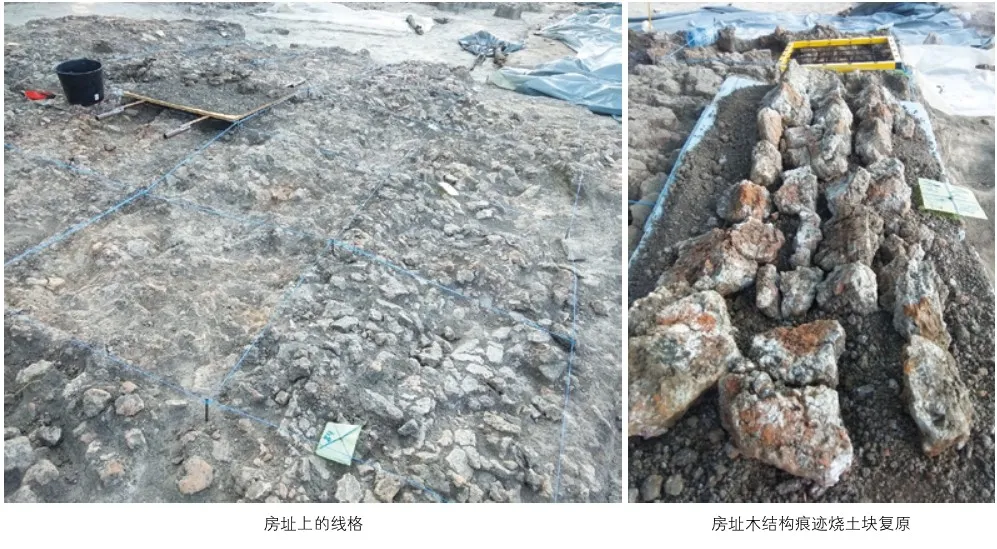

加入中罗考古队,对我来说是一次难得的机会,可以学习国外考古发掘理念和技术。拉扎若维奇教授夫妇在罗马尼亚考古行业工作几十年,经验丰富,对库库滕史前彩陶文化有深刻的见解和认识,总结了富有特色的发掘方法。罗方根据探方东西、南北向编号顺序,在4号房址红烧土堆积范围内用钉子和线绳拉出1×1米的网格线,并用一小块黄色塑料标记4个相邻区域的编号,清理工作就是以一米见方的网格为单位逐个进行。此种方法类似国内旧石器考古发掘的方法。不同的是,罗方人员还制作了一个1×1米泡沫板沙盘或者木板沙盘。沙盘有什么作用呢?

库库滕文化中的房屋建筑多为木骨泥墙,房屋毁坏大多经过火烧,几千年后,曾经的墙内木骨早已不复存在,而涂抹在木骨上的泥土经火烧之后却能保存下来。罗方清理此类房屋基址经验丰富,技术熟练。他们按单位观察、清理、辨认红烧土块,再把红烧土块按照对应位置摆放在木板沙盘上,尽可能地复原木骨泥墙的形状和位置,然后拍照、绘图,房址堆积全部清理完毕,最终绘制成房址的平面图形。在这个过程中,我们发现红烧土块断面有的呈直角形状,有的呈半圆形,结合复原后的信息,可以推测原来泥墙内木骨的形状、粗细及长短等信息,包括这些烧土块属于房屋的哪个部位、哪个结构,是墙体、屋顶还是地面。不同形状的烧土块就是破译古人社会生活的密码,通过考古发掘,考古队员收集这些密码,将其正确排列组合,构成库库滕文化史前社会的信息。当然这要求发掘过程中认真仔细,不放过蛛丝马迹。这些初步的信息整合对后期认识整个房屋的结构和倒塌过程具有重要作用。

4号房址红烧土堆积主要位于探方北部,东西长约8米,南北宽约6米。在此范围之外,东、西部有零散分布的红烧土块。在东南墙的居中位置,有一块区域红烧土块的密度与四周相比明显偏低,推测应该是门道所在。房址内有两道明显的南北向沟槽,似乎将这个房屋分隔成了东、中、西三个房间。中部房间的北侧区域在揭露完红烧土块后露出了一片鳞次栉比的半柱形堆积面,很可能是当时房屋的地板遗迹。扭曲起伏的半柱形堆积和贴敷于其上、烧结充分的红烧土块共同表明,当时的房屋地板可能架空于原始地表之上。此外,中部房间的东北角还发现一道厚约0.15米、长约1米、高约0.1米的残墙基。墙体东西两端有折角,疑似研磨加工粮食的方池。房间内偏南靠近门道的地方还出土了一些表面光滑、烧结成灰黑色的硬面残块,经初步拼合复原成一卵圆形,推测可能是灶面。

在发掘房屋基址的同时,我们中方人员还对遗址附近的环境进行了简单了解和勘探。遗址西部是种植玉米的农田,其他三面为森林所包围。东面的森林沿丘陵斜坡向下绵延,东去数十米,半坡中间有一自然泉水,周围人工修建的水池常年水流不断。一次工作间隙休息时,我们聊到地磁勘探法在国内外的应用,非常遗憾此次罗方的地磁勘探在东部森林区域没有勘探出来。当时我感叹道:“如果有洛阳铲就好了,可以探一探森林中的地层,了解一下遗址在森林内的范围。”这时中国社会科学院考古研究所的温成浩老师微微一笑:“没问题,明天咱们就探。”这可是意外之喜,远在国外异地还能见到家乡的洛阳铲,那是相当不容易啊!第二天,我们中方人员用洛阳铲对东部森林局部范围内做了勘探,森林内地层基本和探方内的地层一致,在有限的范围内没有发现烧土堆积、灰坑等遗迹现象。温成浩老师还谈及早些时候他们已在探方西部外侧钻过探孔,了解遗址地层情况。

发掘收获

截至第一年度田野工作结束,居址堆积以及周边区域已经出土陶片三千余片,其中大部分为彩陶,器形主要是各类瓮罐。此外,还发现若干陶塑人偶像以及陶塑动物的残部。石器主要有石磨盘、石斧、石锛和细石叶等,骨器则主要有骨锥和骨针。

考古现场发掘工作完成后,中罗考古队在驻地开展了整理工作,对出土陶片进行清洗、挑选、拍照记录等;对采集的土样进行筛选和浮选,收集筛选和浮选所得的碳样、植物遗存等,为研究库库滕文化先民生业经济提供了重要资料。

第一年度的田野考古发掘工作主要是对多布若瓦茨遗址4号房址进行发掘,明确了房屋的地层关系、包含物、平面布局等,了解了房屋建筑材料、建造技术等,但是遗址内的灰坑、壕沟还没有发掘,陶片等出土物还没有系统整理,这些工作都有待于之后深入的考古工作。

中国新石器时代的建筑形式主要包括半地穴式房址、地面式房址、干栏式房址。其中,地面式房址多残存有墙基、柱洞、墙体、居住面、坍塌烧土块等。相比之下,多布若瓦茨遗址4号房址和国内史前时期房址略有不同。该房址发现大量烧土块,烧土块上残留着不同形状的木骨痕迹,但是清理完烧土块堆积后,并没有发现墙基,初步推测4号房址的房屋地板应该是悬空的,墙体为木骨泥墙。从中可以看出,其木骨泥墙体和我国新石器时代房屋墙体的处理方式有相似之处,不同之处在于墙基的处理方式,多布若瓦茨遗址4号房址没有挖基槽,房屋底部采用了干栏式结构。可以看出,多布若瓦茨遗址4号房址综合了地面式房址和干栏式房址的建筑形式,这在我国史前文化中是不常见的。

罗马尼亚雅西是库库滕文化的发源地之一,地处彩陶之路最西端,有着世界上最丰富的史前彩陶文化资源。通过此次考古发掘工作,我们对罗马尼亚史前彩陶文化有了深入认识。在中罗史前彩陶文化对比研究中,我们不仅研究彩陶纹饰、器形,还要研究其他文化因素,包括房屋建筑、墓葬、古环境、聚落形态等,通过这些综合研究来探讨中罗彩陶文化背后的社会文化现象及社会运行机制。

多布若瓦茨遗址考古发掘工作的开展进一步推动了中罗两国在文明交流互鉴方面的广阔空间,为探寻新石器时代彩陶文化交流的路径与发展轨迹开创了新格局,推动了两国在史前彩陶文化研究的交流合作,同时可以在比较研究的基础上深入探寻中华文明的独特性,进一步深化与“一带一路”沿线国家的文化交流与合作,传播中华文明的悠久历史和独特的文化魅力。

(作者为郑州市文物考古研究院文博馆员)