区域创新生态系统视域下的产业转型升级路径

2024-11-06孙阿俊武兰芬姜军

【摘要】加快产业转型升级、 推动形成新质生产力是高质量发展的内在要求和重要着力点, 如何推动产业转型升级是当下亟待解决的重要问题。从创新主体、 创新能力、 创新资源和创新环境四个维度构建区域创新生态系统理论框架, 以我国31个省份为样本, 采用模糊集定性比较分析(fsQCA)方法探讨区域创新生态系统视域下多因素组态效应对产业转型升级的影响。研究发现: 各前因条件不构成高质量产业转型升级的必要条件, 但充足的研发资金投入在推动高质量产业转型升级过程中发挥着较普适的作用, 技术创新主体规模不完备是导致非高质量产业转型升级的必要条件; 存在三条高质量产业转型升级路径, 即全要素驱动型路径、 创新能力—创新资源驱动型路径和创新资源—市场环境驱动型路径, 同时非高质量产业转型升级路径也有三条; 在特定情况下, 各创新生态系统的要素或组合之间可以相互替代。基于此, 各地区可根据自身条件和资源禀赋选择适宜的组态路径推动产业转型升级, 抓住国家实施重大区域发展战略的机遇, 加强跨区域协作, 实现共同发展。

【关键词】区域创新生态系统;产业转型升级;组态效应;模糊集定性比较分析

【中图分类号】 F127;F121.3 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2024)21-0122-7

一、 引言

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。产业深度转型升级作为新质生产力的重要内涵之一, 是实现高水平科技自立自强、 深化要素市场化配置改革、 建设现代化产业体系的关键路径。然而, 新发展格局的构建将改变我国产业转型升级的空间布局和外部环境, 对产业转型升级提出新的要求(郭克莎和田潇潇,2021)。

关于产业转型升级路径, 学者们开展了大量的研究工作。李业锦等(2022)、 徐银良和王慧艳(2018)着重研究了科技创新对产业转型升级的影响。孙大明和原毅军(2019)、 孙大明等(2022)主要关注了溢出视角下主体创新网络对区域产业升级的影响。沈琼和王少朋(2019)、 钟诗韵等(2022)则基于技术与制度相互协调视角, 对双轮创新驱动下的产业转型升级进行了研究。此外, 王旭和马宗国(2022)以国家自主创新示范区为例, 对产业转型升级的水平测度及影响因素进行了研究。刘和东和王少强(2023)结合生命周期理论, 探究了创新生态系统健康度与产业结构升级的关系。上述研究虽然为产业转型升级的路径和影响因素探索提供了重要的理论支持, 但主要集中在基于技术创新理论框架单独探究某一类要素对产业转型升级的影响。这种单一因素分析无法完全解释多个因素之间的复杂作用机制对产业转型升级的影响。实际上, 产业转型升级是一个涉及多个因素相互影响、 相互作用的过程(张亚明等,2021)。

区域创新生态系统作为一个基于要素群落形成的协同关系网络, 各要素在其中相互依赖、 共生演进, 并发挥协同创新效应, 持续为区域创新和产业转型升级提供增长动力(陈邑早等,2022)。因此, 迫切需要深入挖掘区域创新生态系统与产业转型升级之间的非线性关系, 以更全面地把握产业转型升级过程中的动态变化, 推动其可持续发展。产业转型升级的过程存在多重并发因果关系和非对称性, 为了理解这种复杂性背后的因果机制, 学者们从组态视角进行解释。在该方面, 模糊集定性比较分析(fsQCA)基于组态思维, 结合定性研究和定量研究的优点形成了一种综合的研究方法, 用于探索区域创新生态系统要素之间的“协同作用”与“互动关系”(Zheng等,2021;杜运周等,2021)。因此, 本文在已有研究基础上构建包含创新主体、 创新能力、 创新资源、 创新环境四个维度的区域创新生态系统理论框架, 以及七要素分析模型, 以我国31个省份为样本, 采用fsQCA方法探讨产业转型升级前因条件所形成的不同组态, 寻找区域创新生态系统视域下产业转型升级的优质路径。

二、 理论基础与模型构建

(一) 理论基础

将生态系统思维引入创新领域可形成创新生态系统, 即将自然生态系统中群落、 物质、 能量、 信息等的运转模式推演至创新主体、 创新资源、 创新环境等要素, 实现要素间的互动性、 协同性与自组织性, 进而激发系统持续创新, 使得创新更加有序和持久(王飞航和本连昌,2021)。有研究表明, 创新生态系统对产业转型升级起到重要的推动作用。新技术通过区域创新活动产生, 并刺激传统产业改造升级, 加速产业内部结构调整, 促使产业内部分工和产业间分工更加精细化与高级化。此外, 在不断提升的区域创新能力的驱动下, 地区生产、 消费需求结构也会随之发生变化, 向更高层次逐步演进(Zhou和Wang,2019;周霞等,2022)。

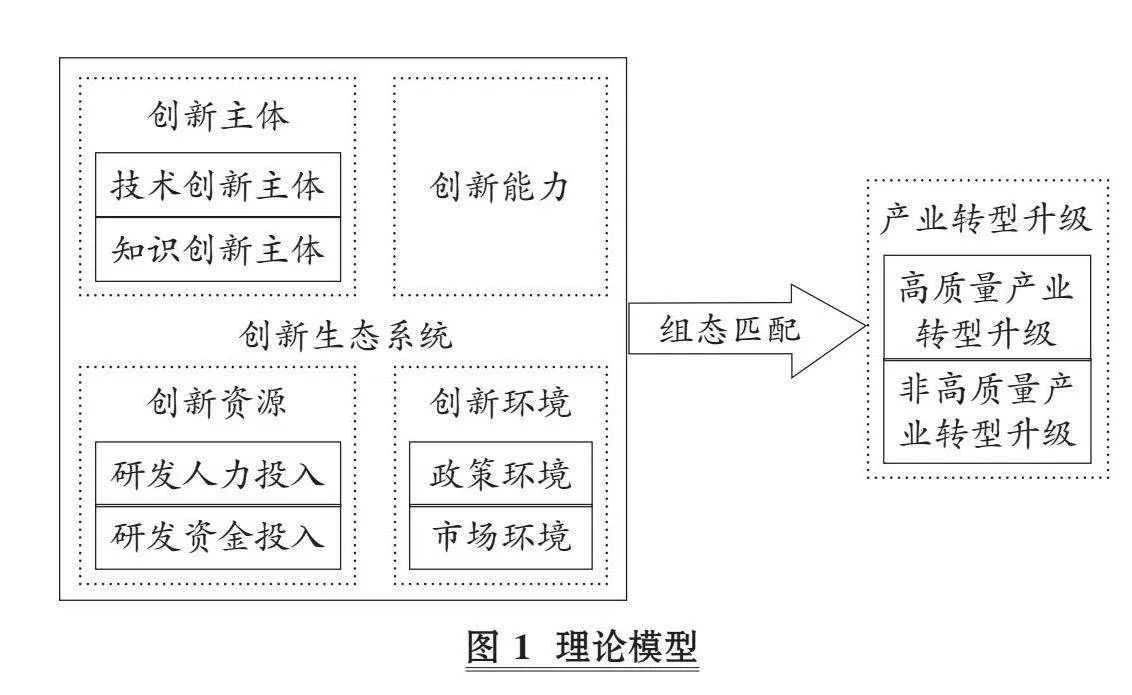

关于区域创新生态系统构成要素的确定, 现有研究主要有二分法(创新主体与创新环境)和在二分法基础上加入创新资源要素的三分法(林艳和卢俊尧,2022;唐开翼等,2022)。但无论是二分法还是三分法, 都对创新生态系统的创新能力这一内生动力考虑不足, 因此, 本文结合产业转型升级特征, 在三分法的基础上纳入创新能力这一内生动力要素, 形成创新主体、 创新能力、 创新资源、 创新环境四维度区域创新生态系统理论框架。

1. 创新主体。创新主体是指在创新生态系统中推动和支持创新的个体与群体, 其中, 技术创新主体具有促进新技术开发与应用的能力, 而知识创新主体则承担着知识生产和传播的重要职能(李晓娣和张小燕,2018; Jiao等,2016;陈劲和阳银娟,2012)。技术创新主体在创新生态系统中的主要表现形式为企业。企业作为技术创新主体, 是区域创新生态系统中激发技术需求、 促进技术创新、 传播新兴技术进而推动产业发展的重要引擎(陈劲和阳银娟,2012)。知识创新主体指的是以高校和研发机构为代表的组织。高校作为一个开放、 复杂的知识孕育系统, 不仅在知识的创造、 传播和应用方面具有重要地位, 还能提升区域创新系统的吸收能力, 推动技术与产业的发展(Carayannis等,2018)。研发机构则在技术知识的转移和传播方面发挥重要作用, 其创新行为直接影响着企业新产品的绩效, 并间接推动产业的转型升级。

2. 创新能力。徐康宁和冯伟(2010)指出, 企业创新能力的持续提升以及技术的破坏性创新, 是推动我国成功实现产业转型升级的关键因素。这种创新能力不仅体现在对现有技术的优化和改进上, 而且在于能够创造出全新的知识和技术, 从而引领产业的技术进步与突破。创新能力对于提升产业结构的高度化和合理性水平具有显著作用。通过创新, 企业能够开发出更加先进、 高效的生产技术和产品, 进而提升整个产业的生产效率和产品质量。这种提升不仅有助于增强产业的综合竞争力, 还能促进产业结构的优化升级, 推动产业向更高层次、 更合理的方向发展(张然,2016)。本文所指的创新能力是通过创造新知识、 新技术, 促使产业技术取得进步与突破并带来新产品收入增加, 从而提升产业转型升级的能力。

3. 创新资源。创新资源是指创新生态系统中用于支持创新活动的各种要素, 包括人力资源、 财力资源、 物力资源等。参考已有研究, 本文主要考虑创新资源中作为知识载体的研发人力投入和开展科技活动所需的研发资金投入对区域创新生态系统中产业转型升级的影响(Zhang等,2020)。研发人力投入是指直接从事科技创新活动以及为科技创新活动提供服务的人员, 是技能和知识的重要载体, 是区域创新生态系统知识生产与转移的重要驱动因素(肖振红和范君荻,2019)。研发资金投入是指用于支持基础研究、 应用研究和实验发展的经费拨款, 它反映了一个地区对于创新活动的关注程度和支持水平, 并在推动创新成果转化和系统产出方面起着重要作用(张贵和吕长青,2017)。

4. 创新环境。良好的创新环境是创新生态系统形成和发展的基石, 其在创新主体实现价值创造和推动协同创新过程中起到基础性支撑作用, 进而对产业转型升级产生积极影响(Corrocher等,2019)。研究发现, 政策环境和市场环境被认为是影响产业转型升级的两大重要环境因素(凤亚红等,2022)。良好的政策环境能够为产业创新活动提供稳定的支撑基础, 有效促进产业转型升级。市场环境中更高的市场开放度有助于创新要素的流动与匹配, 能有效促进创新主体之间的互动和引导产业发展; 更高的市场需求会推动技术与产品的创新, 使产品能够满足消费者的个性化需求, 推动产业结构向高端化演进(吴义爽和柏林,2021)。

(二) 模型构建

本文构建了包括技术创新主体、 知识创新主体、 创新能力、 研发人力投入、 研发资金投入、 政策环境和市场环境的七要素分析模型, 探讨产业转型升级前因条件所形成的不同组态。理论模型如图1所示。

三、 研究设计

(一) 研究方法

fsQCA方法常用于揭示多因素复杂数据的因果关系。本研究选用fsQCA方法的原因有: ①产业转型升级是一个复杂的过程, 涉及多种因素的共同作用和组合互动, 仅仅考虑其中的某个因素难以揭示区域创新生态系统中各要素与高质量产业转型升级之间的多重并发因果关系。而fsQCA方法能够有效测算复杂前因条件的综合效应, 有助于揭示产业转型升级的关键影响因素及其作用路径。②本文中31个省份属于中小规模样本, 同时前因条件的个数为七个, 与fsQCA方法的应用要求相匹配(杜运周等,2021)。

(二) 样本与数据

本文选择我国内地31个省份作为样本, 从创新主体、 创新能力、 创新资源和创新环境四个维度选取七个指标分析区域创新生态系统视域下的产业转型升级路径。数据来源于2018~2021年《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》及《中国区域科技创新评价报告》等。由于创新生态系统的建设与各种创新活动对产业转型升级的影响存在一定的滞后效应, 选取2021年的结果变量数据与2018 ~ 2020年的条件变量均值进行匹配。

(三) 变量测度与校准

1. 结果变量: 产业转型升级(ITU)。产业转型升级包括产业结构合理化(SR)、 产业结构高级化(SH)两个维度。

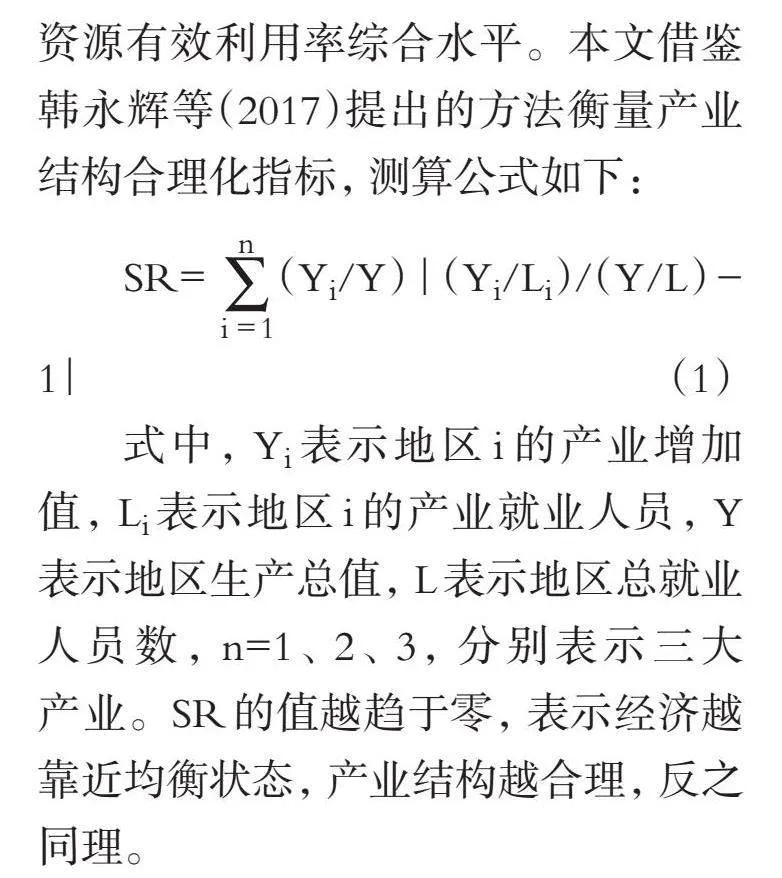

产业结构合理化(SR)可映射出各产业间协调程度和资源有效利用率综合水平。本文借鉴韩永辉等(2017)提出的方法衡量产业结构合理化指标, 测算公式如下:

SR= (Yi/Y)|(Yi/Li)/(Y/L)-1| (1)

式中, Yi表示地区i的产业增加值, Li表示地区i的产业就业人员, Y表示地区生产总值, L表示地区总就业人员数, n=1、 2、 3, 分别表示三大产业。SR的值越趋于零, 表示经济越靠近均衡状态, 产业结构越合理, 反之同理。

产业结构高级化(SH)指产业结构向高水平状态演进的程度。本文借鉴陈凡和周民良(2022)的做法, 通过计算第三产业增加值与第一、 二产业增加值之和的比值来评估产业结构的高级化程度, 计算公式如下:

SH=Y3/(Y1+Y2) (2)

式中, Y1、 Y2、 Y3分别代表三大产业增加值。SH的值越大, 表明产业越向高水平状态演进, 反之同理。

2. 条件变量。①技术创新主体(TIS): 采用区域内有研发机构的企业数量和有研发活动的企业数量之和来衡量(张贵和吕长青,2017)。②知识创新主体(KIS): 采用区域内普通高校数量和研发机构数量之和来衡量(欧光军等,2018)。③创新能力(IA): 区域整体技术创新水平可以通过专利授权量直接反映, 为了能更直观地反映区域创新能力, 本文采用具有更高新颖性和创造性的发明专利授权量来衡量(周霞等,2022)。④研发人力投入(R&D MI): 研发人员全时当量是衡量研发人力投入最直接、 最常用的指标, 故采用区域内研发人员投入(研发人员全时当量)来衡量。⑤研发资金投入(R&D FI): 研发经费支出可以准确衡量区域研发资金投入, 故采用区域内企业研发经费内部支出衡量(陈凡和周民良,2022)。⑥政策环境(PE): 选取政府支持力度表示, 采用科技经费支出占地方财政支出的比例来衡量(张爱琴等,2022)。⑦市场环境(ME): 市场环境包含市场开放和市场需求两方面, 市场开放采用按目的地和货源地划分的进出口总额占地区生产总值的比重来衡量, 市场需求采用《中国区域科技创新评价报告》中反映市场环境的综合指标居民消费水平来衡量(安家骥和刘国亮,2023)。

3. 变量校准。每个案例在各个集合中都有其隶属分数, 为案例赋予集合隶属分数的过程即为校准(Piñeiro-Chousa等,2020)。在校准数据之前, 必须设置完全隶属、 交叉点和完全不隶属作为三个锚点, 测定范围后隶属度在0和1之间。在本研究中, 对于结果变量和各条件变量, 采用熵值法确定各指标权重并计算各案例的综合得分值。使用直接校准方法, 将变量的三个锚点分别设置为样本数据的95%分位数(完全隶属)、 50%分位数(交叉点)和5%分位数(完全不隶属)(Misangyi等,2017)。条件变量和结果变量的校准信息与描述性统计如表1所示。

四、 实证分析

(一) 前因条件的必要性分析

在进行组态分析前, 需要对各前因条件进行必要性分析。本文使用fsQCA 4.1软件对七个前因条件进行单个条件的必要性分析, 结果如表2所示。

根据Douglas等(2020)对必要条件的判别准则, 当一致性不小于0.9时, 可认为该条件为必要条件。由表2可知, 各个前因条件的一致性得分均小于0.9, 即各要素均不构成高质量产业转型升级的必要条件。非技术创新主体的一致性为0.930(>0.9), 这一要素是非高质量产业转型升级的必要条件, 这意味着技术创新主体规模不完备对产生非高质量产业转型升级具有全局影响。

(二) 组态的充分性分析

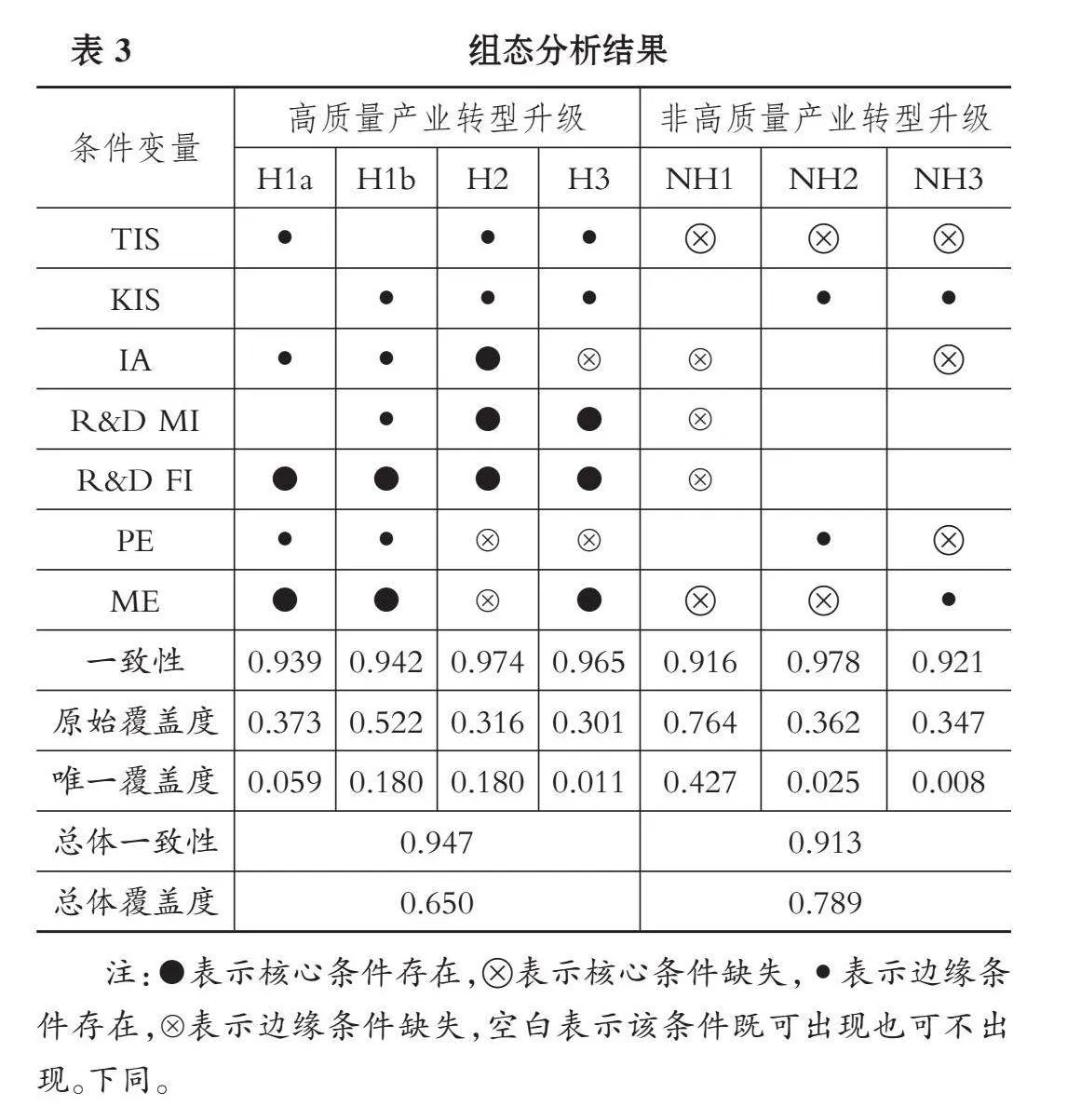

在进行条件组态分析时, 为了判断各前因条件是否对结果变量具有充分性解释, 需设置案例频数阈值和一致性阈值。由于本文研究样本数为31, 属于中小样本, 因此将案例频数设置为1(Schneider和Wagemann,2012)。同时, 为避免出现潜在的矛盾组态, 本研究将原始一致性阈值设置为0.8、 PRI一致性阈值设置为0.75, 对组合路径进行计算。运用fsQCA 4.1软件进行分析, 得到三种解, 即复杂解、 中间解和简约解, 将同时出现在中间解和简约解中的条件作为核心条件, 将仅出现在中间解中的条件作为边缘条件(杜运周和贾良定,2017)。基于此, 得到高质量产业转型升级和非高质量产业转型升级组态分析结果, 如表3所示。

由表3可知: 高质量产业转型升级的驱动路径包含4种组态, 总体解的一致性为0.947, 表示满足这4种条件组态的案例中, 有94.7%的案例表现为高质量产业转型升级状态, 总体解的覆盖度为0.650, 表示4种条件组态可以解释65%的高质量产业转型升级案例; 非高质量产业转型升级的驱动路径包含3种组态, 总体解的一致性为0.913, 总体解的覆盖度为0.789, 说明这3种条件组态可以解释78.9%的非高质量产业转型升级案例。同时, 各组态的一致性均超过了0.9, 表明组态分析有效, 结果可靠。并且, 高质量产业转型升级与非高质量产业转型升级组态不存在对应关系, 导致高质量产业转型升级的条件组态与导致非高质量产业转型升级的条件组态不具有对称性。

1. 高质量产业转型升级的组态分析。

(1) 全要素驱动型路径, 包括组态H1a和组态H1b。组态中创新主体拥有丰富的创新资源和良好的创新环境, 配合该区域本身的高创新能力, 可以推进高质量产业转型升级, 故而命名为全要素驱动型路径。

组态H1a中, 研发资金投入和市场环境发挥核心作用, 技术创新主体、 创新能力和政策环境发挥辅助作用。该组态的含义在于无论该区域创新生态系统中知识创新主体和研发人力投入规模大小, 只要该区域创新生态系统拥有较大研发资金投入、 良好市场环境且地区政策支持力度大、 技术创新主体规模大、 创新能力强, 就可驱动产业进行高质量转型升级。该组态的一致性为0.939, 原始覆盖度为0.373, 能够解释37.3%的高质量产业转型升级案例, 符合该组态的案例有上海、 福建和辽宁。以上海地区为例, 作为沿海地区其不仅拥有贸易往来港口, 而且作为国际贸易中心, 其拥有着高度开放与高需求的市场环境, 同时, 政府对战略性新兴产业、 先导产业和未来产业等发展的大力支持, 使其拥有良好的创新环境, 2021年上海有效期内高新技术企业数量增长至两万余家。此外, 上海地区高校和科研院所众多, 科技创新能力和科技成果转化能力优异, 多种因素共同促进其实现高质量产业转型升级。

组态H1b中, 同样是研发资金投入和市场环境发挥核心作用, 但边缘条件是知识创新主体、 创新能力、 研发人力投入和政策环境。该组态的含义在于无论该区域创新生态系统的技术创新主体规模如何, 只要该区域拥有较大研发资金投入、 良好市场环境且政策支持力度大、 知识创新主体规模大、 创新能力强、 研发人力投入大, 就可驱动产业进行高质量转型升级。该组态的一致性为0.942, 原始覆盖度为0.522, 能够解释52.2%的高质量产业转型升级案例, 是四个高质量产业转型升级组态中原始覆盖度最高的组态, 符合该组态的案例有北京、 江苏、 广东等六个地区。作为典型案例的北京、 江苏等地区在区域创新生态系统的七个要素方面都表现良好, 这些地区不仅拥有庞大的高校和科研院所群落带来的强大创新能力, 同时在丰富的创新资源投入以及良好的市场环境协同作用下, 地区产业转型升级效果更加显著。

(2) 创新能力—创新资源驱动型路径。组态H2中, 创新能力、 创新资源(研发人力投入与研发资金投入)发挥核心作用, 创新主体(技术创新主体与知识创新主体)发挥辅助作用, 本文将其命名为创新能力—创新资源驱动型路径。该路径的含义在于当区域创新生态系统中创新环境(政策环境与市场环境)不佳时, 只要该区域拥有丰富的创新资源(研发人力投入与研发资金投入)和强大的创新能力, 并且拥有一定规模的创新主体(技术创新主体与知识创新主体), 就可驱动产业进行高质量转型升级。该组态的一致性为0.974, 原始覆盖度为0.316, 能够解释31.6%的高质量产业转型升级案例, 符合该组态的案例有湖南、 安徽、 河南和湖北。以湖南地区为例, 2021年湖南省研发经费投入跻身全国前10强, 高新技术企业数量超过1万家。湖南地区拥有众多高校及科研院所, 注重政产学研协同发展, 截至2021年年底, 全省发明专利拥有量突破7万件, 且通过推行“芙蓉人才行动计划”构建和完善全方位、 多层次的科技人才服务体系, 有效弥补了中部地区在创新能力与创新环境方面的不足, 助力高质量产业转型升级。

(3) 创新资源—市场环境驱动型路径。组态H3中, 创新资源(研发人力投入与研发资金投入)和市场环境发挥核心作用, 技术创新主体和知识创新主体发挥辅助作用, 本文将其命名为创新资源—市场环境驱动型路径。该路径的含义在于当区域创新生态系统中政策环境不佳且创新能力较弱时, 只要该区域拥有一定规模的创新主体(技术创新主体与知识创新主体)和良好的市场环境, 且拥有丰富的创新资源(研发人力投入与研发资金投入), 就可驱动产业进行高质量转型升级。该组态的一致性为0.965, 原始覆盖度为0.301, 能够解释30.1%的高质量产业转型升级案例, 符合该组态的案例为河北。2021年河北地区研发经费投入同比增长17.5%, 研发投入强度达1.85%, 增幅居全国第2位, 新增高新技术企业超过1500家, 总数列全国第8位。此外, 河北地区积极实施“三三三人才工程”和重点人才资助项目, 以高层次、 高技能人才培养为引领, 逐步壮大人才队伍规模、 优化人才结构。该路径能够很好地弥补河北地区创新生态系统创新能力和政策环境不佳的不足, 促进高质量产业转型升级。

2. 非高质量产业转型升级的组态分析。为深入理解产业转型升级路径的内涵, 本文也检验了产生非高质量产业转型升级的组态。产生非高质量产业转型升级的组态有3种, 具体如表3所示。组态NH1显示, 缺乏大规模技术创新主体、 缺乏良好的市场环境以及创新能力和创新资源(研发人力投入与研发资金投入)不足的创新生态系统, 将产生非高质量产业转型升级。组态NH1是3种组态中原始覆盖度最高的组态, 映射出非高质量产业转型升级的普遍情况。组态NH2显示, 缺乏大规模技术创新主体和缺乏良好的市场环境的创新生态系统, 即使拥有一定规模的知识创新主体和良好的政策环境, 也将导致非高质量产业转型升级。组态NH3显示, 缺乏大规模技术创新主体、 缺乏较强的创新能力以及政策环境不佳的创新生态系统, 即使拥有大规模的知识创新主体和良好的市场环境, 也将导致非高质量产业转型升级。

整体比较影响区域产业转型升级的7种组态发现, 导致高质量与非高质量产业转型升级的原因具有非对称性特征, 即驱动区域高质量与非高质量产业转型升级的前因条件具有非对称性。

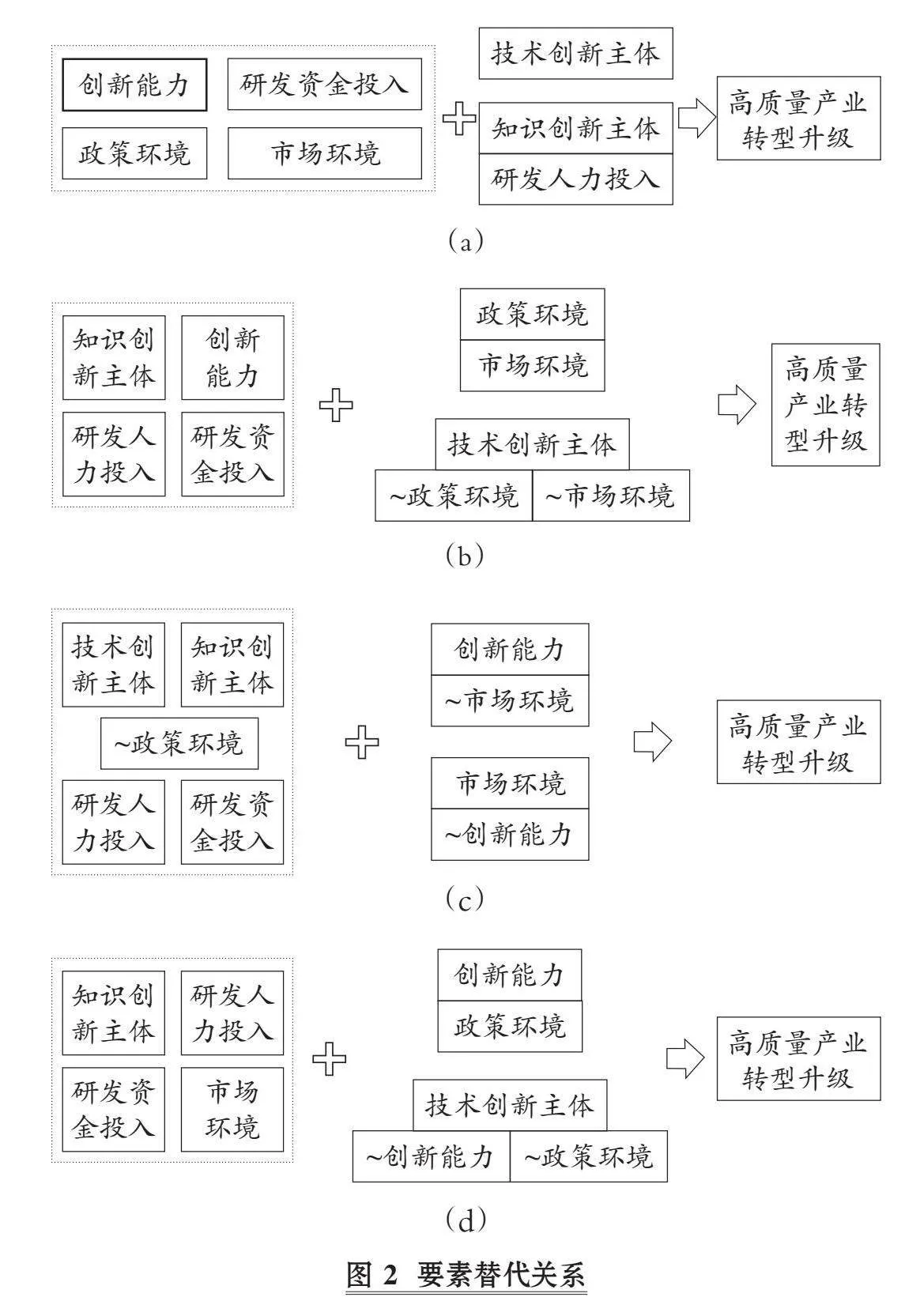

3. 要素替代关系分析。比较产生区域高质量产业转型升级的组态路径发现, 可进一步分析七个前因条件间的关系。首先, 将组态H1a和组态H1b进行比较发现, 在创新能力强、 研发资金投入充足且创新环境良好的区域创新生态系统中, 技术创新主体规模完备可以和知识创新主体规模完备、 研发人力投入充足的条件组合相互替代, 如图2(a)所示。其次, 将组态H1b和组态H2进行比较发现, 在知识创新主体规模完备、 创新能力强且具有丰富创新资源的区域创新生态系统中, 政策环境、 市场环境良好的条件组合可以和技术创新主体规模完备、 创新环境不佳的条件组合相互替代, 实现高质量产业转型升级, 如图2(b)所示。再次, 将组态H2和组态H3进行比较发现, 在创新主体规模完备、 创新资源投入充足但政策环境不佳的区域创新生态系统中, 创新能力强、 市场环境不佳的条件组合可以和市场环境良好、 创新能力较弱的条件组合相互替代, 如图2(c)所示。最后, 将组态H1b和H3进行比较发现, 在知识创新主体规模完备、 创新资源充足且市场环境良好的区域创新生态系统中, 创新能力强、 政策环境良好的条件组合可以和技术创新主体完备与创新能力、 政策环境均不佳的条件组合相互替代, 实现高质量产业转型升级, 如图2(d)所示。

(三) 稳健性检验

为检验组态分析结果的稳健性, 本研究将原始一致性阈值从0.8提高到0.85、 将案例频数由1提升至2, 再次进行组态分析。如表4所示, 分析结果并未发生实质性变化。由此说明本研究结果是稳健的。

五、 小结

(一) 研究结论

本文基于创新生态系统理论, 以我国31个省份2018 ~ 2021年的相关数据为样本, 采用fsQCA方法探讨区域创新生态系统视域下产业转型升级路径的复杂组态, 主要结论如下: ①创新主体、 创新能力、 创新资源和创新环境中的单一前因条件不能单独构成高质量产业转型升级的必要条件, 但充足的研发资金投入在推动高质量产业转型升级过程中发挥着较普适的作用。同时, 技术创新主体规模不完备是导致非高质量产业转型升级的必要条件。②高质量产业转型升级驱动路径包含全要素驱动型路径、 创新能力—创新资源驱动型路径和创新资源—市场环境驱动型路径共三条。非高质量产业转型升级驱动路径有三条且与高质量产业转型升级驱动路径存在非对称关系。③在一定条件下, 实现高质量产业转型升级的创新生态系统要素或组合之间可以相互替代。

(二) 管理启示

1. 注重创新主体培养, 加大创新资源投入力度。在推动产业转型升级的过程中, 对创新主体的培养是核心环节。地方政府可采取一系列具体措施, 如增加财政支出中的科技经费支出、 设立科技发展专项资金, 以及提供税收优惠等, 为创新型企业提供强有力的资金支持。特别是要加大对高新技术企业的培育力度, 通过政策引导和市场调节, 使社会资金向创新领域流动, 形成多元化的创新投资体系。同时, 人才培养是提升创新能力的关键。地方政府可实施高层次、 高技能人才培养工程, 通过设立重点人才资助项目, 吸引和培养一批具有国际视野和创新能力的领军人才。此外, 还要注重优化人才结构, 通过构建完善的人才培养和引进机制, 壮大人才队伍规模, 为产业创新提供坚实的人才支撑。这些措施可激发产业的创新活力和内生动力, 使其更好地与区域优势相结合, 推动产业向高端化、 智能化、 绿色化方向转型升级。

2. 根据不同的条件和资源情况选择适宜的组态路径, 助推产业转型升级。产业转型升级是一个复杂的过程, 受区域创新生态系统多重因素的影响。地方政府在制定转型升级策略时, 需充分考虑自身条件与资源禀赋, 结合不同要素之间的替代关系, 选择适宜的组态路径。创新生态系统各要素较为完备的省份可以采取全要素驱动型路径, 即在夯实良好发展基础、 稳定核心发展要素的同时, 注重补齐短板, 全面提升创新能力, 推动产业转型升级。创新环境不佳的省份可考虑采取创新能力—创新资源驱动型路径, 通过引导创新主体利用系统创新资源, 结合自身创新能力, 实现产业转型升级。而创新能力较弱的省份则可采取创新资源—市场环境驱动型路径, 以市场开放和市场需求为导向, 结合创新资源, 加快产业转型升级步伐。

3. 抓住国家实施重大区域发展战略的机遇, 加强跨区域协作, 实现共同发展。在产业转型升级过程中, 地方政府要抓住国家实施重大区域发展战略的机遇, 积极发挥自身在产业转型升级中的示范带动作用。通过构建跨区域协同发展机制, 加强优质产业转型升级区域间的协作, 促进不同区域产业均衡协调发展。产业转型升级效果较好的区域应充分利用自身经验和优势, 积极参与国家重大区域发展战略, 加强与周边地区的合作, 推动形成优势互补、 协同发展的产业格局。产业转型升级效果还存在较大提升空间的区域则应积极融入区域发展战略, 加强与优质地区的产业合作, 充分利用其溢出效应, 提升自身产业转型升级的能力和水平。

(三) 研究不足及展望

一是本文仅探讨了创新生态系统各要素与产业转型升级的静态关系, 未来可采用动态QCA(定性比较分析)方法来探究区域创新生态系统视域下产业转型升级的动态演化情况。二是本文研究未能涵盖所有影响因素, 可以进一步拓展前因条件的范畴。三是可以扩大样本容量, 以更细致地解释区域产业转型升级的因果复杂性。

【 主 要 参 考 文 献 】

安家骥,刘国亮.营商环境驱动专精特新企业创新的路径选择——基于FsQCA的定性比较分析[ J].科学管理研究,2023(2):101 ~ 110.

陈凡,周民良.中部崛起战略与区域产业结构转型升级——来自中国城市面板数据的经验证据[ J].中国软科学,2022(2):105 ~ 115.

陈劲,阳银娟.协同创新的理论基础与内涵[ J].科学学研究,2012(2):161 ~ 164.

陈邑早,黄诗华,王圣媛.我国区域创新生态系统运行效率:基于创新价值链视角[ J].科研管理,2022(7):11 ~ 19.

杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[ J].管理世界,2017(6):155 ~ 167.

杜运周,李佳馨,刘秋辰等.复杂动态视角下的组态理论与QCA方法:研究进展与未来方向[ J].管理世界,2021(3):180 ~ 197+13.

凤亚红,刘瑞华,马慧圆.组态视角下产业转型升级的路径选择研究——基于模糊集定性比较分析[ J].价格理论与实践,2022(4):159 ~ 162+207.

郭克莎,田潇潇.加快构建新发展格局与制造业转型升级路径[ J].中国工业经济,2021(11):44 ~ 58.

韩永辉,黄亮雄,王贤彬.产业政策推动地方产业结构升级了吗?——基于发展型地方政府的理论解释与实证检验[ J].经济研究,2017(8):33 ~ 48.

李晓娣,张小燕.区域创新生态系统对区域创新绩效的影响机制研究[ J].预测,2018(5):22 ~ 28+55.

李业锦,刘潇忆,王嘉宁等.科技创新对产业转型升级的影响——以我国首批产业转型升级示范区为例[ J].城市发展研究,2022(9):108 ~ 117.

林艳,卢俊尧.什么样的数字创新生态系统能提高区域创新绩效——基于NCA与QCA的研究[ J].科技进步与对策,2022(24):19 ~ 28.

刘和东,王少强.创新生态系统健康度与产业结构升级的关系[ J].科技管理研究,2023(12):157 ~ 164.

沈琼,王少朋.技术创新、制度创新与中部地区产业转型升级效率分析[ J].中国软科学,2019(4):176 ~ 183.

孙大明,原毅军,郭然.多主体协同创新对区域产业升级的影响——基于空间溢出视角[ J].科研管理,2022(5):154 ~ 163.

孙大明,原毅军.空间外溢视角下的协同创新与区域产业升级[ J].统计研究,2019(10):100 ~ 114.

唐开翼,欧阳娟,任浩等.何种高新区创新生态系统产生高创新绩效?——基于116个案例的模糊集定性比较研究[ J].科学学与科学技术管理,2022(7):116 ~ 134.

王飞航,本连昌.创新生态系统视角下区域创新绩效提升路径研究[ J].中国科技论坛,2021(3):154 ~ 163.

王旭,马宗国.国家自主创新示范区产业转型升级水平测度及其影响因素研究[ J].科技管理研究,2022(13):43 ~ 50.

吴义爽,柏林.中国省际营商环境改善推动地方产业结构升级了吗?——基于政府效率和互联网发展视角[ J].经济问题探索,2021(4):110 ~ 122.

肖振红,范君荻.科技人力资源投入对区域创新绩效的影响研究[ J].科学学研究,2019(11):1944 ~ 1954.

徐康宁,冯伟.基于本土市场规模的内生化产业升级:技术创新的第三条道路[ J].中国工业经济,2010(11):58 ~ 67.

徐银良,王慧艳.中国省域科技创新驱动产业升级绩效评价研究[ J].宏观经济研究,2018(8):101 ~ 114+158.

张爱琴,郭丕斌,刘章良.创新生态系统构建促进资源型地区高质量发展的机制——基于组态分析视角[ J].技术经济,2022(10):24 ~ 33.

张贵,吕长青.基于生态位适宜度的区域创新生态系统与创新效率研究[ J].工业技术经济,2017(10):12 ~ 21.

张然.创新驱动与中国产业转型升级战略探析[ J].改革与战略,2016(11):55 ~ 58.

张亚明,宋雯婕,武晓涵等.科技创新驱动产业升级的多重并发因果关系与多元路径[ J].科研管理,2021(12):19 ~ 28.

钟诗韵,徐晔,谭利.双轮创新驱动对我国产业结构升级的影响[ J].管理学刊,2022(1):70 ~ 85.

周霞,谌一璠,王雯童.知识产权保护水平 区域创新与产业升级[ J].统计与决策,2022(16):168 ~ 171.

Carayannis E. G., Grigoroudis E., Campbell D. F. J.,et al.. The Ecosystem as Helix: An Exploratory Theory-building Study of Regional Co-opetitive Entrepreneurial Ecosystems as Quadruple/Quintuple Helix Innovation Models[ J].R&D Management,2018(1):148 ~ 162.

Corrocher N., Lamperti F., Mavilia R.. Do Science Parks Sustain or Trigger Innovation? Empirical Evidence from Italy[ J]. Technological Forecasting and Social Change,2019(7):140 ~ 151.

Misangyi V. F., Greckhamer T., Furnari S., et al.. Embracing Causal Complexity: The Emergence of A Neo-Configurational Perspective[ J]. Journal of Management,2017(1):255 ~ 282.

Piñeiro-Cho5n6hg/DrjtOy3+3cBPQliBmP72C/fhAOMxxkXzotO0A=usa J., L.ópez-Cabarcos M. Á., Romero-Castro N. M., et al.. Innovation, Entrepreneurship and Knowledge in the Business Scientific Field: Mapping the Research Front[ J]. Journal of Business Research,2020(11):475 ~ 485.

Schneider C. Q., Wagemann C.. Set-theoretic Methods for the Social Sciences: A Guide to Qualitative Comparative Analysis[M]. Cambridge: Cambridge University Press,2012.

Zhang M., Li B., Yin S.. Configurational Paths to Regional Innovation Performance: The Interplay of Innovation Elements Based on A Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis Approach[ J]. Technology Analysis and Strategic Mana-gement,2020(4):1422 ~ 1435.

Zheng L., Ulrich K., Sendra-García J.. Qualitative Comparative Analysis: Configurational Paths to Innovation Performance[ J]. Journal of Business Research,2021(1):83 ~ 93.