企业数字化转型与审计效率

2024-11-06娄祝坤秦亚诺

【摘要】企业数字化转型对审计师行为的影响近年来成为审计研究的热点话题。以2011 ~ 2021年沪深A股上市公司为样本, 基于审计延迟视角实证检验企业数字化转型对审计效率的影响。研究发现, 企业数字化转型程度越高, 审计延迟越严重, 表明企业数字化转型降低了审计效率。影响机制检验发现, 企业数字化转型并不能通过提升内部控制质量来减少审计延迟, 反而会通过提高业务复杂度来增加审计延迟, 从而降低审计效率。异质性分析表明, 企业数字化转型对审计延迟的影响在民营企业、 小规模企业、 机构持股比例较低的企业中更加显著。进一步分析发现: 审计师数字化审计专业胜任能力越强, 越能够利用企业数字化转型减少审计延迟; CEO信息技术背景有助于提高企业数字化转型质量, 改善与审计师的沟通效率, 从而减少审计延迟。后果检验发现, 企业数字化转型在降低审计效率的同时, 还会提升审计报告激进度, 降低审计质量。

【关键词】数字化转型;审计效率;审计延迟;审计质量

【中图分类号】 F239.4 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2024)21-0077-7

一、 引言

“加快数字化发展, 建设数字中国”已成为“十四五”时期我国国民经济和社会发展的重要目标。为此, 国家不断出台支持政策, 推动企业数字化转型。2020年国务院国资委办公厅印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》, 明确国有企业数字化转型的基础、 方向、 重点和举措。2022年工业和信息化部办公厅印发《中小企业数字化转型指南》, 从政府部门角度指导和规范中小企业开展实施数字化转型相关业务, 为中小企业数字化转型“保驾护航”。在国家政策红利下, 千行百业纷纷驶上数字化发展“快车道”, 不断转型升级。数字化转型重构了企业的组织架构与业务模式, 改变了企业会计信息产生、 处理和报告的环境与流程, 这为审计师审计带来了新的机遇和挑战。借助大数据、 人工智能等数字技术, 审计师可以处理企业内外部海量、 非标准化、 非结构化的数据(吴非等,2021), 有利于提高审计工作效率。数字化促使企业组织架构趋于扁平化和网络化, 减少了企业内部冗余层级, 有助于优化企业内部控制环境(张钦成和杨明增,2022)。数字化转型推动企业将内部控制制度和流程嵌入信息系统, 使得内部控制制度能够有效实施, 重大错报风险降低, 更好地支持审计师开展工作。但与此同时, 数字化转型也会加速商业模式创新, 提升业务复杂度, 这可能会带来更高的重大错报风险(杨德明和陆明,2017), 加大审计工作难度, 对审计效率产生不利影响。

近年来, 企业数字化转型与审计师行为之间的关系成为审计研究的热点话题。现有文献主要集中于审计质量(翟华云和李倩茹,2022;吴武清等,2022)、 审计费用(张永珅等,2021;高翀等,2023;钟越华等,2022)等层面, 鲜有文献探讨企业数字化转型与审计效率之间的关系。审计延迟指的是审计报告约定披露日期和实际披露日期之间的时间间隔(Chambers和Penman,1984), 是审计效率的重要体现(Bamber等,1993;Tanyi等,2010;李明辉和刘笑霞,2012;李英和梁日新,2023), 是观测审计师行为的重要指标。本文基于审计延迟视角, 利用2011 ~ 2021年沪深A股上市公司数据, 实证检验企业数字化转型对审计效率的影响。本文可能的研究贡献在于: 第一, 丰富了企业数字化转型的审计后果研究。本文重点关注企业数字化转型对审计效率的潜在影响, 以期为数字化转型与审计师行为关系的研究提供增量贡献。第二, 拓展了审计效率影响因素方面的研究。本文探究企业数字化转型对审计效率的影响及作用机制, 对现有研究做出了有益补充。第三, 论证了数字经济时代下培养数字化人才的必要性和重要性。在企业层面, 数字化领导者有助于提高企业数字化转型质量, 改善与审计师的沟通效率, 从而影响审计工作; 在会计师事务所层面, 审计师数字化审计专业胜任能力影响着审计效率与审计质量。加强数字化人才建设对于应对数字化转型暂时的“副作用”具有重要作用。

二、 文献综述与研究假设

(一) 文献综述

数字化转型是企业使用数字技术从根本上改变企业业务战略、 业务流程、 公司能力、 产品和服务以及扩展业务网络中关键企业间关系的过程(Soluk和Kammerlander,2021)。企业数字化转型会对审计工作产生重要影响, 引起了学术界的广泛关注。凌华等(2022)发现企业数字化转型有助于降低审计风险。耀友福和周兰(2023)发现年报审计师对数字化程度较高企业中的关键审计事项决策更加谨慎。关于审计收费, 有学者发现企业数字化转型提高了审计收费(高翀等,2023), 也有部分学者得出了相反的结论, 如张永珅等(2021)发现企业数字化转型降低了审计收费。审计质量层面的研究结论也存在一定分歧, 有研究发现企业信息化建设降低了审计质量(吴武清等,2022), 但也有研究发现企业数字化转型可以提高审计质量(翟华云和李倩茹,2022)。

审计延迟指审计报告约定披露日期和实际披露日期之间的时间间隔(Chambers和Penman,1984)。站在会计师事务所角度来说, 审计延迟是少数外部可观察的、 与审计效率相关的变量(Bamber等,1993;Tanyi等,2010)。效率意味着使用较少的投入获得给定的产出, 审计延迟可以反映审计时间投入, 在控制了其他非审计师可控的因素之后, 审计延迟就可以反映审计效率(Bamber等,1993)。有关审计延迟的研究更多聚焦于其影响因素。已有文献发现, 公司规模(Ashton等,1989)、 董事高管责任保险(李英和梁日新,2023)等被审计单位的特征, 会计师事务所人力资本(刘笑霞和李明辉,2016)、 前后任审计师沟通(郑倩雯等,2022)等会计师事务所特征, 以及媒体报道(刘笑霞等,2017)、 高铁开通(蔡春等,2019)等外部环境因素均会影响审计延迟。与以往研究不同, 本文旨在考察企业数字化转型对审计延迟的影响, 以期对现有研究做出有益补充。

(二) 研究假设

数字化转型将数字技术与传统产业深度融合, 推动企业外部商业模式和内部管理模式发生重大变革, 这会对企业业务范围和内部控制产生重要影响, 进而影响审计效率。

一方面, 从企业外部商业模式来说, 企业数字化转型可能会提升业务复杂度, 从而降低审计效率。数字技术赋能企业商业模式创新, “互联网+”、 新型商业模式使得企业之间建立起互联互通的商业网络, 基于数字技术建立的数字化连接打破了组织的内外边界, 大大提高了不同产业或同一产业在不同环节、 不同经营实体之间的关联性(Johnson等,2008), 为跨界经营创造了机遇。跨界伴随着企业经营范围和资源范围的扩大(戚聿东和肖旭,2020), 业务市场边界变得更加模糊, 业务流程不再受到时间、 空间和供应链上下游的限制, 趋于复杂多样(徐子尧和张莉沙,2022)。张蕊等(2023)发现数字化转型带来的“互联网+”、 新型商业模式使得企业经营业务的复杂度提升。企业经营业务复杂度的提高使得审计师面临着更高的固有风险、 控制风险或认定层面的重大错报风险(杨德明和陆明,2017)。更高的重大错报风险会促使审计师投入更多的审计资源, 扩大审计范围(Robert等,2015), 以获得更充分的审计证据, 从而导致审计延迟增加(Ashton等, 1989GZmtp0Sdzxf6m7nZMC2WvQ==), 审计效率降低。此外, 企业业务复杂度的提升会加大审计工作难度, 审计师需要花费更多的时间理解客户数字化业务关联性。审计师不仅需要继续完善传统业务审计, 还要加强数字化业务审计以及上下游业务连接环节的审计, 这给习惯了传统业务模式的审计师实施审计程序带来了挑战(杨德明和陆明,2017), 导致审计难度加大, 审计延迟增加, 审计效率降低。

另一方面, 从企业内部管理模式来说, 企业数字化转型可以提升内部控制质量(张钦成和杨明增,2022), 良好的内部控制有助于减少审计延迟, 提高审计效率(李瑛玫等,2016)。内部控制是包括企业控制环境、 风险评估、 控制活动、 信息与沟通、 监督五个方面在内的制度性体系。企业数字化转型可以促进组织架构向扁平化和无边界化演进, 减少企业内部冗余层级并提升内部管理效率, 进而优化内部控制环境, 提升内部控制质量(张钦成和杨明增,2022)。借助大数据、 区块链等数字技术, 企业可以及时获取适当信息, 有效识别风险因素, 准确评估风险等级, 实时制定最优应对策略, 从而提高风险评估的效率与效果。企业还可通过运用信息系统权限设置、 电子签章、 指纹识别、 人脸识别等人工智能技术, 形成新的岗位牵制, 这有助于实现控制活动的智能化。此外, 企业通过云平台实现数据共享, 打破企业数据孤岛, 为沟通提供渠道, 提高了企业信息沟通的有效性。企业数字化转型能够推动内部监督程序嵌入业务流程的各个环节, 实现实时跟踪、 动态调节、 全面监控、 及时修复, 从而强化内部监督的作用, 进一步提升内部控制质量。内部控制的有效运行能够降低财务报表的重大错报风险(Ettredge等,2006;Munsif等,2012), 审计师面对更低的重大错报风险, 将减少不必要的审计程序, 并将审计资源投入关键的审计领域, 从而减少审计延迟, 提高审计效率。同时, 良好的内部控制也会提升管理人员与审计师的沟通效率, 促使公司积极配合外部审计工作, 提高审计效率。

基于以上分析和讨论, 本文提出竞争性假设:

H1a: 企业数字化转型降低了审计效率。

H1b: 企业数字化转型提高了审计效率。

三、 研究设计

(一) 样本选择与数据来源

本文以2011 ~ 2021年沪深A股上市公司为样本, 并剔除ST和∗ST、 金融行业、 主要变量缺失, 以及仅出现过一年的样本。数据来源于CSMAR数据库, 并对所有连续变量进行上下1%的缩尾处理。最终, 得到25657个公司—年度观测值。

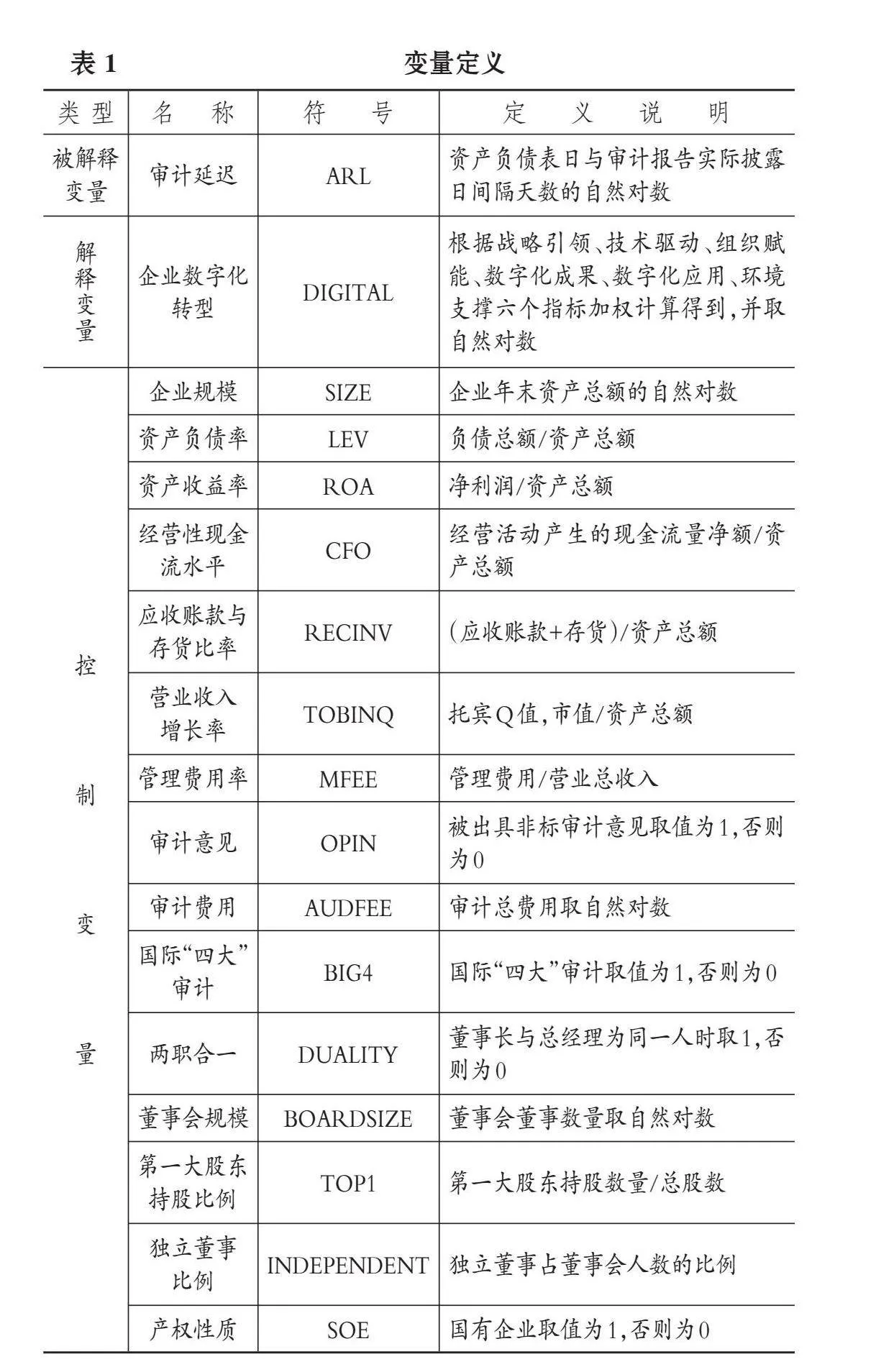

(二) 变量设定

1. 被解释变量: 审计延迟(ARL)。审计延迟代表审计效率(Bamber等,1993; 李英和梁日新,2023)。本文在主回归中采用资产负债表日与审计报告实际披露日的时间间隔(李晓慧和蒋亚含,2018;窦笑晨等,2022)衡量审计延迟, 后续采用资产负债表日与审计师签署审计报告日的时间间隔(刘慧等,2018;蔡春等,2019)进行稳健性检验。

2. 解释变量: 企业数字化转型(DIGITAL)。本文采用国泰安企业数字化转型数据库中的企业数字化转型指数来度量企业数字化转型。该指数是由上市公司层面的战略引领、 技术驱动、 组织赋能、 数字化成果、 数字化应用, 以及中宏观层面的环境支撑六个指标加权计算得出, 能够比较综合全面地衡量企业的数字化水平。指数值越大, 说明该企业在当年的数字化转型程度越高。

3. 控制变量。本文参考窦笑晨等(2022)和张永珅等(2021)的研究, 选取企业规模、 审计意见等作为控制变量, 具体见表1。本文还控制了时间固定效应和公司固定效应, 且对所有回归系数在公司层面进行聚类调整。

(三) 模型构建

本文构建实证模型(1)来检验企业数字化转型对审计延迟的影响, 模型如下所示:

ARL=α0+α1DIGITAL+α2CONTROLS+α3YEAR+

α4FIRM+ε (1)

四、 实证结果及分析

(一) 描述性统计

各变量的描述性统计结果见表2。被解释变量审计延迟(ARL)的均值为4.588, 折算为天数约等于98天(e4.588), 最小值为3.807(45天), 最大值为4.796(121天), 可以看到样本上市公司的审计延迟总体较严重, 审计效率总体较低。解释变量企业数字化转型(DIGITAL)的均值为3.550, 折算为指数约等于34.81, 最小值为3.148(23.29), 最大值为4.170(64.72), 反映出企业间数字化转型水平不均衡, 差异较大。

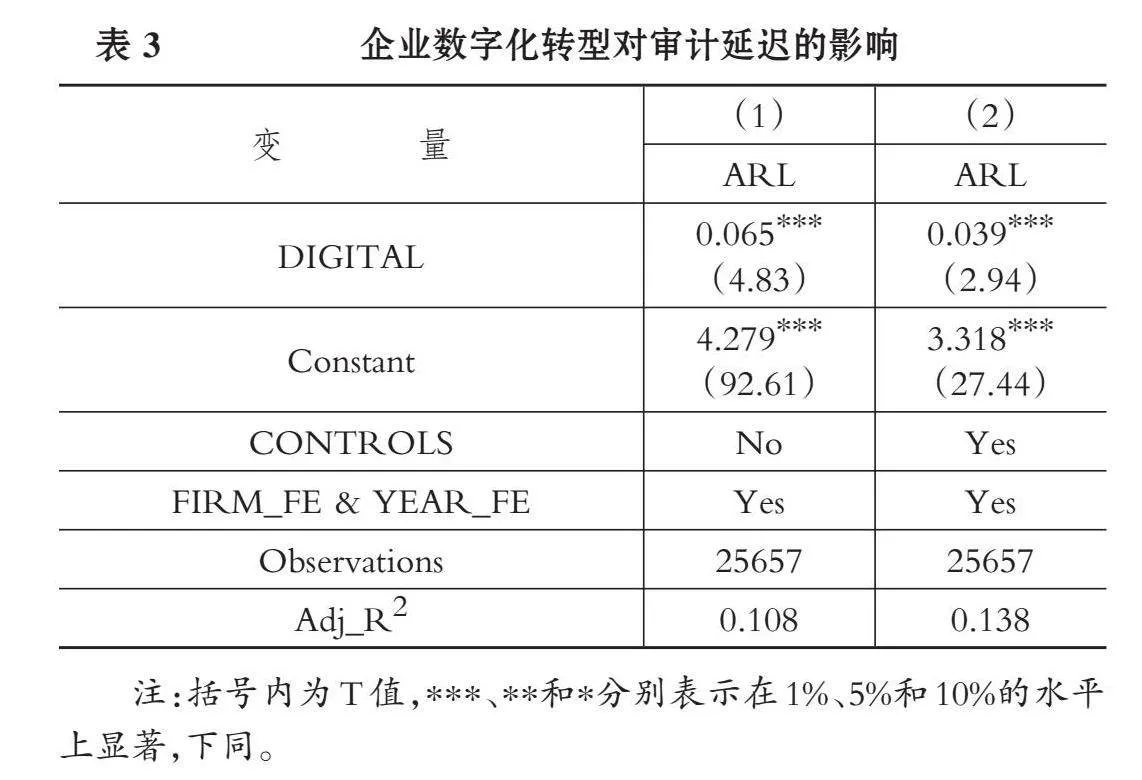

(二) 主回归分析

表3为主回归结果。第(1)列只加入时间、 公司固定效应, DIGITAL的系数为0.065, 在1%的水平上显著; 第(2)列在第(1)列的基础上加入控制变量, DIGITAL的系数为0.039, 在1%的水平上显著。结果表明, 企业数字化转型程度越高, 审计延迟越严重, 审计效率越低, 验证了H1a。

(三) 内生性检验

1. 倾向得分匹配(PSM)。为尽可能缓解样本选择性偏差对研究结果造成的干扰, 本文采用PSM构造配对样本进行回归。借鉴耀友福和周兰(2023)的做法, 以企业数字化转型变量的年度—行业中位数构建企业数字化转型的二值虚拟变量, 企业数字化转型指数大于等于年度—行业中位数的为实验组, 其余为对照组。参考吴武清等(2022)、 李英和梁日新(2023)的研究, 采用卡尺范围为0.05的1∶1有放回的最近邻匹配法进行匹配, 选取主检验中所有控制变量作为匹配协变量, 然后运用匹配后的样本重新回归。匹配结果满足PSM “平衡性假设”, 匹配后所有协变量的偏差均在5%以内, ATT值为2.74, 在1%的水平上显著。DIGITAL的系数为0.035, 在10%的水平上显著, 验证了H1a。

2. 熵平衡。为了解决PSM导致的样本损失问题, 本文采用熵平衡法进一步进行检验。解释变量的系数为0.042, 在1%的水平上显著, 再次验证了H1a。

3. Heckman两阶段模型。本文参考吴武清和田雅婧(2022)的研究, 使用Heckman两阶段模型来纠正可能存在的偏误问题。借鉴聂兴凯等(2022)的做法, 在第一阶段以样本当年数字化转型的中位数定义企业数字化转型的虚拟变量(DIGITALIZATION), 将其作为被解释变量进行probit回归。同时, 模型采用除企业自身外的同年同行业其他企业数字化转型程度均值(IND)作为排除性约束变量, 计算得到IMR。在第二阶段, 将IMR加入模型, 此时解释变量的系数为0.073, 在1%的水平上显著, 验证了H1a。

4. 工具变量法。为缓解潜在的反向因果带来的内生性偏误, 本文采用工具变量法重新估计。借鉴肖土盛等(2022)的做法, 采用前一期扣除企业自身所在省份同年度同行业企业数字化转型程度的均值作为工具变量。在第一阶段, 工具变量的系数为0.148, 在1%的水平上显著。此外, Kleibergen-Paap rk LM统计量为48.50, Kleibergen-Paap Wald rk F统计量为53.67, 显著大于Stock-Yogo弱工具变量检验的10%临界值(16.38), 通过了不可识别和弱工具变量检验。在第二阶段, DIGITAL的系数为0.265, 在10%的水平上显著, 表明H1a仍然成立。

5. 一阶差分回归。采用一阶差分估计模型进行回归, 以进一步缓解反向因果关系导致的内生性问题。本文利用企业数字化转型的变化量(△DIGITAL)对审计延迟的变化量进行回归, 并设置了所有连续控制变量的一阶差分变量。△DIGITAL的系数为0.057, 在1%的水平上显著, 再次验证了本文的研究结论。

(四) 稳健性检验

1. 替换被解释变量。将被解释变量替换为资产负债表日与审计师签署审计报告日之间间隔天数的自然对数重新进行回归, 解释变量的系数为0.038, 在1%的水平上显著, 再次验证了H1a。

2. 替换解释变量。参考赵宸宇等(2021)的做法, 从数字技术应用、 互联网商业模式、 智能制造、 现代信息系统四个维度构建企业数字化转型变量。解释变量的系数为0.006, 在1%的水平上显著, 再次验证了H1a。

3. 替换解释变量。为了避免2020年疫情对本文实证结果的潜在影响, 仅对2019年之前的数据进行回归, 解释变量的系数为0.045, 在1%的水平上显著, 本文的研究结论依然成立。

(五) 影响机制检验

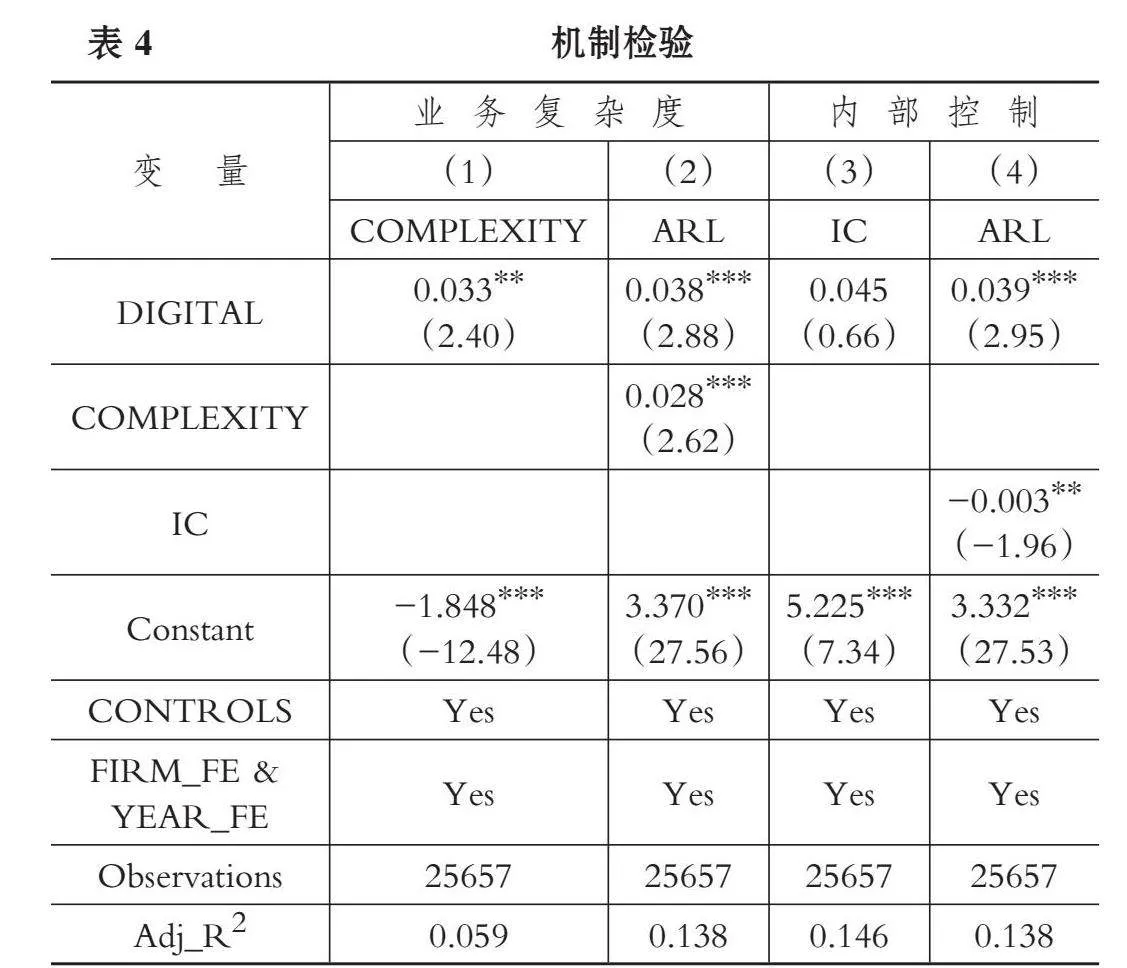

1. 业务复杂度。企业数字化转型赋能商业模式创新, 新型商业模式使得企业业务边界更加模糊, 业务内容更为复杂(李荣等,2020; 赵璨等,2020)。这一方面会提高固有风险、 控制风险或认定层面的重大错报风险(杨德明和陆明,2017), 另一方面会加大审计工作难度, 从而使得审计延迟增加(Bamber等,1993), 审计效率降低。根据仓勇涛等(2020)的研究, 业务复杂度可以采用赫芬达尔指数来刻画, 该指标的计算方法为各行业销售收入占公司主营业务收入比例的平方和, 指数值越大, 表示业务复杂度越低。为便于理解, 采用赫芬达尔指数的相反数来衡量业务复杂度(COMPLEXITY)。本文借鉴梁日新和李英(2021)的做法, 在模型(1)的基础上进一步构建模型(2)、 模型(3):

COMPLEXITY=λ0+λ1DIGITAL+λ2CONTROLS+

λ3YEAR+λ4FIRM+ε (2)

ARL=μ0+μ1DIGITAL+μ2COMPLEXITY+

μ3CONTROLS+μ4YEAR+μ5FIRM+ε (3)

表4第(1)列中DIGITAL的系数为0.033, 在5%的水平上显著, 说明企业数字化转型提升了业务复杂度; 第(2)列中COMPLEXITY的系数为0.028, 在1%的水平上显著, 且DIGITAL的系数为0.038, 在1%的水平上显著, 较主回归中DIGITAL系数的值有所下降。同时该中介效应通过了Sobel检验, P值小于0.1, 说明业务复杂度发挥了部分中介作用, 即企业数字化转型通过提升业务复杂度来增加审计延迟, 降低审计效率。

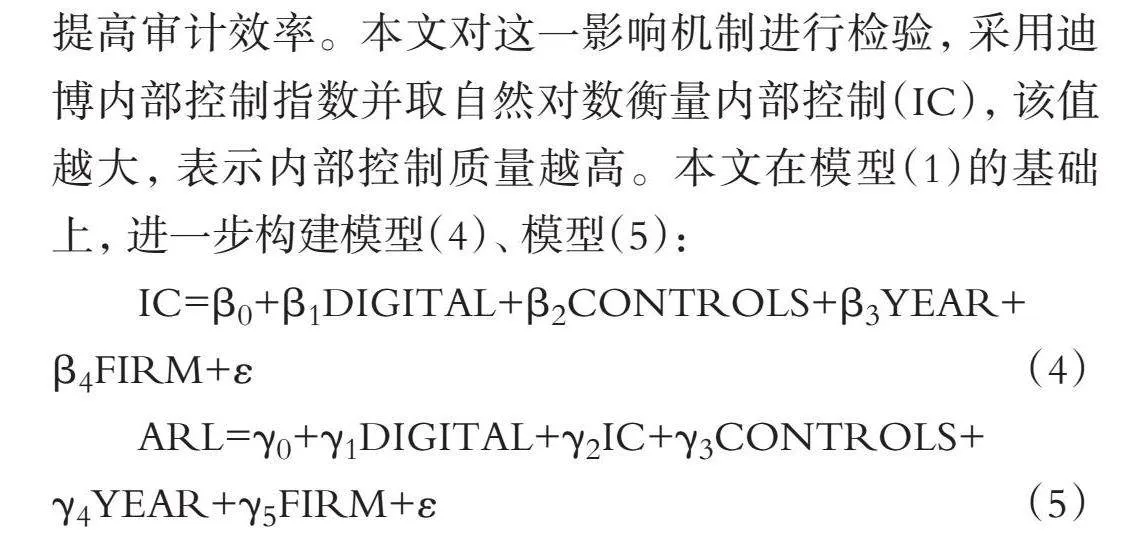

2. 内部控制。企业数字化转型可以通过优化控制环境、 提高风险评估效率及效果、 促进控制活动智能化、 提高信息沟通的有效性、 强化内部监督作用, 来提升内部控制质量(张钦成和杨明增,2022), 而内部控制质量的提高有助于降低财务报表的重大错报风险(Munsif等,2012)以及提升管理层与审计师的沟通效率, 从而减少审计延迟, 提高审计效率。本文对这一影响机制进行检验, 采用迪博内部控制指数并取自然对数衡量内部控制(IC), 该值越大, 表示内部控制质量越高。本文在模型(1)的基础上, 进一步构建模型(4)、 模型(5):

IC=β0+β1DIGITAL+β2CONTROLS+β3YEAR+

β4FIRM+ε (4)

ARL=γ0+γ1DIGITAL+γ2IC+γ3CONTROLS+

γ4YEAR+γ5FIRM+ε (5)

表4第(3)列中企业数字化转型与内部控制之间的关系并不显著, 第(4)列中IC的系数为-0.003, 在5%的水平上显著, DIGITAL的系数为0.039, 在1%的水平上显著, 但该中介效应未通过Sobel检验, P值大于0.1, 说明内部控制机制不存在, 这可能跟“数字化转型悖论”有关。数字化转型使得企业经营业务、 内部管控发生根本性变革, 囿于企业管理能力滞后于数字化技术变化, 数字技术与企业原有资源和业务流程难以融合, 导致企业推行数字化转型后并没有获得实质性的成果, 出现“数字化转型悖论”(刘淑春等,2021)。内部控制制度建设具有时滞性, 当企业数字化转型与内部控制不适应时, 难以创造价值。

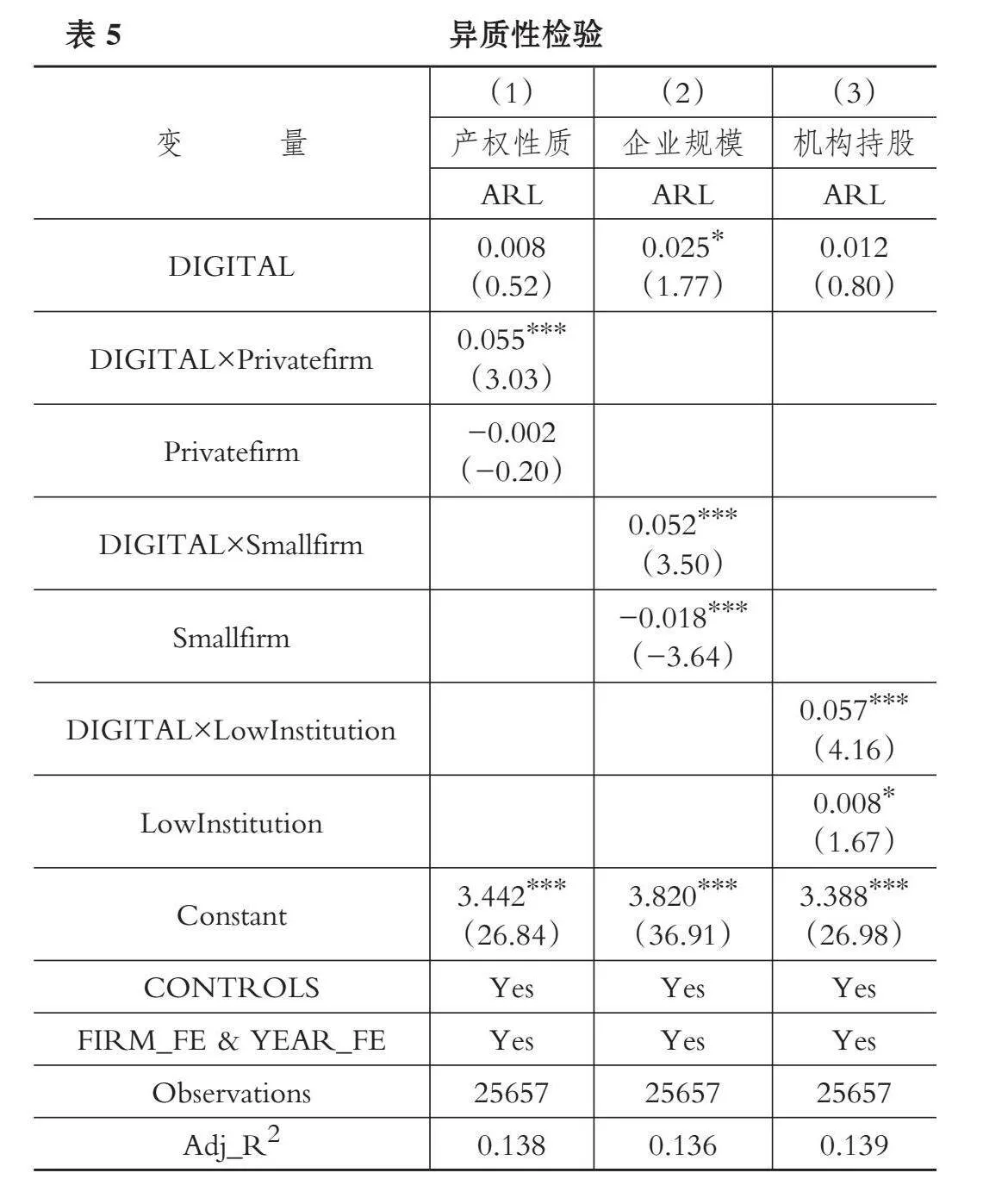

(六) 异质性检验

1. 产权性质。企业数字化转型是一项高投入的系统性长期过程。《2022中国民营企业数字化转型调研报告》显示, 民营企业数字化转型存在资金紧张、 人才缺失、 投入能力有限等痛点。相比国有企业的数字化进程, 我国大部分民营企业仍处于转型早期阶段, 转型成效不理想, 审计师难以借助数字技术开展审计工作, 审计效率相对较低。此外, 民营企业数字化转型行为不确定性程度更高, 审计风险更大, 使得审计延迟增加。因此, 本文预期企业数字化转型对审计延迟的影响在民营企业中更加显著。在模型(1)的基础上, 加入产权性质(Privatefirm)及其与解释变量的交乘项。上市公司为民营企业时, Privatefirm取1, 否则取0。表5第(1)列显示, 交乘项的系数为0.055, 在1%的水平上显著, 结论得到验证。

2. 企业规模。《中小企业数字化转型分析报告(2021)》显示, 从企业规模来看, 中小企业中有79%处于数字化转型初级阶段, 而大型企业中超过半数已步入应用践行和深度应用阶段。中小企业囿于各类资源限制, 整体数字化转型水平较低, 在数字化工具应用、 数据跨部门共享方面存在较大不足, 审计师难以利用数字化工具提高审计效率。此外, 相比大规模企业, 小规模企业数字化转型过程中内部组织架构和制度体系支撑不足, 审计风险相对较高, 审计延迟增加。因此, 本文预期企业数字化转型对审计延迟的影响在小规模企业中更加显著。本文设置企业规模虚拟变量(Smallfirm), 将企业规模按照年度—行业中位数分成大小两组, 小规模组Smallfirm赋值为1, 大规模组赋值为0。在模型(1)的基础上, 加入Smallfirm及其与解释变量的交乘项。表5第(2)列显示, 交乘项的系数为0.052, 在1%的水平上显著, 结论得到验证。

3. 机构持股。机构投资者是我国资本市场上重要的投资主体。在数字化转型背景下, 新兴数字技术为机构投资者赋能, 使其信息优势和专业优势得以充分施展(陈德球和胡晴,2022)。机构投资者凭借其专业能力, 充分利用数字技术筛选、 提炼、 总结、 披露有用信息, 提高公司的信息透明度, 在一定程度上缓解了审计师面临的信息不对称问题; 并且机构投资者可以利用大数据关键信息进行科学决策, 更好地发挥监督职能, 从而提高公司的治理水平, 降低企业数字化转型过程中可能存在的重大错报风险, 进而减少审计延迟, 提高审计效率。因此, 本文预期企业数字化转型对审计延迟的影响在机构持股比例较低的企业中更加显著。本文设置机构持股虚拟变量(LowInstitution), 将机构持股比例按照年度—行业中位数分成高低两组, 机构持股比例低组LowInstitution赋值为1, 机构持股比例高组赋值为0。在模型(1)的基础上, 加入LowInstitution及其与解释变量的交乘项。表5第(3)列显示, 交乘项的系数为0.057, 在1%的水平上显著, 结论得到验证。

五、 进一步测试

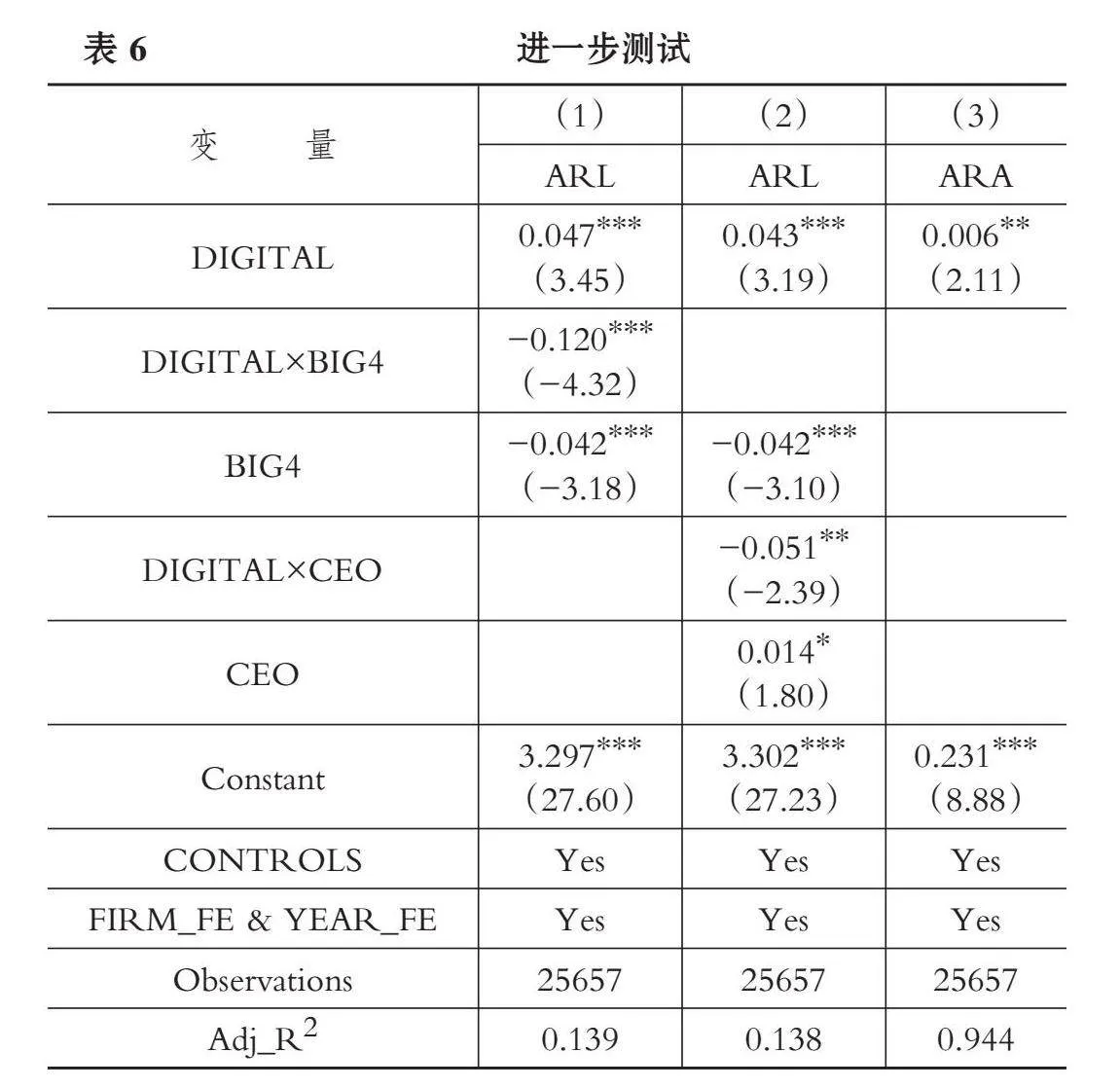

(一) 审计师数字化审计专业胜任能力的影响

在信息化环境下, 审计师信息化审计专业胜任能力会影响审计效率和审计质量(Brazel和Agoglia,2007)。《注册会计师行业信息化建设“十三五”规划实施情况评估报告》指出, 国际“四大”内地成员所的信息化建设已进入智能化阶段, 而大多数本土会计师事务所仅能实现客户数据获取和底稿标准模板生成的电子化, 本土所在先进信息技术应用方面整体有所滞后。邓芳等(2017)发现, 相比“非四大”, 国际“四大”审计师信息化审计专业胜任能力相对更强, 并采用是否由国际“四大”审计度量审计师信息化审计专业胜任能力。因此, 本文采用是否由国际“四大”审计反映审计师数字化审计专业胜任能力(BIG4), 分析审计师数字化审计专业胜任能力的影响。在模型(1)的基础上, 加入BIG4及其与解释变量的交乘项。表6第(1)列交乘项的系数为-0.120, 在1%的水平上显著, 表明审计师数字化审计专业胜任能力越强, 就越能利用数字技术提高审计效率。当该能力较强时, 审计师能够有效应对企业数字化转型带来的风险, 使得审计风险降低, 进而提高审计效率。此外, 该能力较强也意味着审计师能够快速掌握企业数字技术应用逻辑, 借助数字技术提高审计工作效率。

(二) CEO信息技术背景的影响

数字化转型是一个企业发展和战略变革课题, 需要自上而下统筹规划, 数字化领导者对于数字化转型的成败起着决定性作用。李瑞敬等(2022)研究发现, CEO信息技术背景有助于企业提高对信息技术及信息系统的重视程度及其实施质量, 从而降低数字化转型风险和审计风险, 减少审计延迟。此外, 具有信息技术背景的CEO也更了解企业数字化转型过程中的内在逻辑, 能够提升管理人员和审计师的沟通效率, 提高审计效率。本文借鉴袁蓉丽等(2021)的研究, 当CEO具有与企业信息化管理、 信息技术相关的教育或从业经历时, 认为该CEO具有信息技术背景, CEO赋值为1, 否则为0, 以分析CEO信息技术背景的影响。在模型(1)的基础上, 加入CEO及其与解释变量的交乘项。如表6第(2)列所示, 交乘项的系数为-0.051, 在5%的水平上显著, 表明CEO信息技术背景有助于提高企业数字化转型的质量, 改善与审计师的沟通效率, 从而减少审计延迟, 提高审计效率。

(三) 后果检验: 企业数字化转型如何影响审计质量

关于企业数字化转型对审计质量的影响, 现有研究结论存在争议。本文在H1a成立的前提下, 对企业数字化转型与审计质量的关系做出两种预期。一是企业数字化转型在降低审计效率的同时提高了审计质量, 企业数字化转型增加了审计延迟, 审计师在审计时会花费更多的时间, 投入更多的审计资源, 获得更多的审计证据, 所以审计质量得以提高。二是企业数字化转型不仅降低了审计效率, 还降低了审计质量。基于前文理论分析, 企业数字化转型增加了审计风险, 加大了审计难度, 而目前多数审计师缺乏相应的数字化审计专业胜任能力, 难以全面了解和掌握数字技术的应用(房巧玲和高思凡,2021), 延长的工作时间只能弥补审计师对数字化平台的探索, 审计师无法有效应对数字化转型带来的风险以及利用数字技术, 从而引起审计质量的降低。本文借鉴Gul等(2011)的方法, 用审计报告激进度来度量审计质量(ARA), 审计报告激进度越高, 审计质量越低。表6第(3)列显示, DIGITAL的系数为0.006, 在5%的水平上显著, 说明企业数字化转型提升了审计报告激进度, 降低了审计质量。虽然企业数字化转型程度提高, 但审计师数字化审计专业胜任能力不足, 这可能是产生该结果的原因。

六、 研究结论与启示

本文利用2011 ~ 2021年沪深A股上市公司数据, 探究企业数字化转型对审计效率的影响。研究发现, 企业数字化转型降低了审计效率。这一结论在经过一系列内生性和稳健性检验后依然成立。影响机制检验发现, 企业数字化转型并不能通过提升内部控制质量来减少审计延迟, 反而会通过提高业务复杂度来增加审计延迟, 降低审计效率。异质性分析表明, 企业数字化转型对审计延迟的影响在民营企业、 小规模企业以及机构持股比例较低的企业中更加显著。进一步分析发现: 审计师数字化审计专业胜任能力越强, 越能利用企业数字化转型减少审计延迟; CEO信息技术背景有助于提高企业数字化转型质量, 改善与审计师的沟通效率, 从而减少审计延迟。后果检验发现, 企业数字化转型在降低审计效率的同时, 还会提升审计报告激进度, 降低审计质量。

本文研究结论具有如下实践启示: 在数字经济时代, 企业数字化转型已成必然趋势, 如何有效开展审计工作成为审计行业面对的重要课题。一方面, 审计行业需苦练“内功”, 深入探索数字技术的融合应用, 加快推动会计师事务所的数字化建设。并且, 数字化进程较为缓慢的本土会计师事务所要积极借鉴国际“四大”在数字化建设和适应企业数字化方面的成功经验, 支持专业技术经验的沉淀和复用, 建立健全数字化管理制度和业务流程, 适应企业数字化转型, 充分发挥审计监督职能, 以高质量审计推动经济高质量发展。另一方面, 审计行业要加快培养审计师的数字化审计专业胜任能力, 推进数字化人才队伍建设, 从而更大程度地保证审计工作的高效和审计结果的有效。会计师事务所可以在所有级别员工的培训中加入数字化审计方法、 数据分析工具和数字化转型等强制性培训, 并对数字化转型重要技术人员和管理人员进行激励, 激发员工积极性。此外, 对于企业而言, 要避免“数字化转型悖论”。企业应当根据自身的实际情况进行数字化转型, 同时要加快建设与数字化转型配套的内部控制等制度体系, 让数字技术真正赋能企业发展, 实现企业的价值增值。当然, 也需要完善企业数字化转型人才培养体系, 促进人才队伍数字素养与数字技能的提升, 培育和引进数字化领导者, 以实现企业数字化转型价值的可持续释放。

【 主 要 参 考 文 献 】

蔡春,黄昊,赵玲.高铁开通降低审计延迟的效果及机制研究[ J].会计研究,2019(6):72 ~ 78.

仓勇涛,储一昀,范振宇.多元化经营复杂度、股权绝对集中与资源运营效益[ J].会计研究,2020(6):24 ~ 35.

邓芳,游柏祥,陈品如.企业信息化水平对审计收费的影响研究[ J].审计研究,2017(1):78 ~ 87.

窦笑晨,汪玉兰,刘芝一.混合所有制改革降低了国企审计报告时滞吗?[ J].审计研究,2022(6):94 ~ 104.

房巧玲,高思凡.数据基础审计模式:数字技术驱动下的审计供给侧改革[ J].当代财经,2021(8):137 ~ 148.

李英,梁日新.董事高管责任保险与审计效率——基于审计延迟的视角[ J].审计研究,2023(1):149 ~ 160.

李瑛玫,楚有为,杨忠海.内部控制、中期审计与年报审计延迟[ J].审计与经济研究,2016(2):52 ~ 60.

刘淑春,闫津臣,张思雪等.企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗[ J].管理世界,2021(5):170 ~ 190+13.

聂兴凯,王稳华,裴璇.企业数字化转型会影响会计信息可比性吗[ J].会计研究,2022(5):17 ~ 39.

戚聿东,肖旭.数字经济时代的企业管理变革[ J].管理世界,2020(6):135 ~ 152+250.

吴非,胡慧芷,林慧妍等.企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[ J].管理世界,2021(7):130 ~ 144+10.

吴武清,田雅婧.企业数字化转型可以降低费用粘性吗——基于费用调整能力视角[ J].会计研究,2022(4):89 ~ 112.

吴武清,赵越,苏子豪.企业信息化建设与审计费用——数字化转型时期的新证据[ J].审计研究,2022(1):106 ~ 117.

肖土盛,孙瑞琦,袁淳等.企业数字化转型、人力资本结构调整与劳动收入份额[ J].管理世界,2022(12):220 ~ 237.

杨德明,陆明.互联网商业模式会影响上市公司审计费用么?[ J].审计研究,2017(6):84 ~ 90.

耀友福,周兰.企业数字化影响关键审计事项决策吗?[ J].审计研究,2023(1):123 ~ 135.

袁蓉丽,李瑞敬,孙健.董事的信息技术背景能抑制盈余管理吗[ J].南开管理评论,2021(3):139 ~ 151.

张钦成,杨明增.企业数字化转型与内部控制质量——基于“两化融合”贯标试点的准自然实验[ J].审计研究,2022(6):117 ~ 128.

张蕊,刘佳旋,王洋洋.数字化转型、年报预约披露推迟与市场反应——风险衍生视角[ J].现代财经(天津财经大学学报),2023(11):77 ~ 95.

张永珅,李小波,邢铭强.企业数字化转型与审计定价[ J].审计研究,2021(3):62 ~ 71.

钟越华,冯均科,冯春雨等.企业数字化转型影响审计费用吗[ J].财会月刊,2022(22):96 ~ 104.

Ashton R. H., Graul P. R., Newton J. D.. Audit delay and the timeliness of corporate reporting[ J]. Contemporary Accounting Research,1989(2):657 ~ 673.

Munsif V., Raghunandan K., Rama D. V.. Internal control reporting and audit report lags: Further evidence[ J]. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 2012(3):203 ~ 218.

Robert Knechel W., Vanstraelen A., Zerni M.. Does the identity of engagement partners matter? An analysis of audit partner reporting decisions[ J]. Contemporary Accounting Research,2015(4):1443 ~ 1478.

Tanyi P., Raghunandan K., Barua A.. Audit report lags after voluntary and involuntary auditor changes[ J]. Accounting Horizons,2010(4):671 ~ 688.