扬州市邗江区耕地时空变化及驱动因素分析

2024-11-05黄兴国张贺李安芹王丹

摘要 以扬州市邗江区耕地为研究对象,在对耕地数量、质量现状分析的基础上,采用土地利用动态变化分析法对耕地数量、质量进行时空变化分析,采用灰色关联法对耕地数量变化的驱动因素进行分析。结果表明:研究期内耕地面积有所减少,动态度较小;受城市快速发展和农业结构调整影响,减少的耕地主要转为建设用地和林地。新增耕地主要来源于城乡用地增减挂钩、耕地占补平衡、土地综合整治等项目,耕地质量较高。城镇化率、总人口、第二三产业占地区生产总值比重、GDP、粮食总产量、粮食作物播种面积是影响耕地数量变化的主要驱动因素。

关键词 耕地数量;耕地质量;时空变化;驱动因素;扬州市邗江区

中图分类号 F 301 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)20-0056-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.20.013

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Analysis of the Spatial-temporal Changes and Driving Factors of Cultivated Land in Hanjiang District, Yangzhou City

HUANG Xing-guo ZHANG He2,LI An-qin1 et al

(1.Yangzhou Polytechnic College, Yangzhou,Jiangsu 225009;2.Jiangsu Maoyuan Survey Planning and Design Corporation, Yangzhou,Jiangsu 211400)

Abstract Taking the cultivated land in Hanjiang District, Yangzhou City as the research object, based on the analysis of the current situation of cultivated land quantity and quality, the land use dynamic change analysis method was used to analyze the spatial-temporal changes of cultivated land quantity and quality, and the grey correlation method was used to analyze the driving factors of cultivated land quantity changes.The results showed that during the research period, the area of cultivated land had been reduced, and dynamic degree was small. Affected by the rapid development of urban and the adjustment of agricultural structure, the reduced cultivated land was mainly converted into construction land and forest.New cultivation land mainly came from projects such as increasing or decreased urban and rural land, replenishment of cultivated land, comprehensive land remediation, etc,quality of cultivated land was higher.Urbanization rate, total population, second and tertiary industries occupy regional GDP, GDP, total grain output and sowing area of grain crops were the main driving factors affecting changes in the number of arable land.

Key words Quantity of cultivated land;Quality of cultivated land;Spatial-temporal change;Driving factor;Hanjiang District, Yangzhou City

耕地是推动乡村振兴的基础和保障,对耕地数量、质量和生态进行一体化保护是我国的一项重要工作。目前,众多学者围绕耕地保护领域,从耕地数量、质量这2个方面开展了大量研究工作,研究成果较丰富。在研究尺度上,袁承程等[1]从耕地数量、空间、立地条件等方面研究近10年来我国的耕地时空变化特征。许多艺等[2]以江苏省63个县域为研究单元,研究 2000—2018 年耕地各项功能的时空演变规律及其对耕地数量变化的敏感程度。在研究方法上,孔静静等[3]运用主成分分析法和回归模型对影响乌鲁木齐市建设用地和耕地数量变化的驱动力进行了定量比较与分析。陶荣等[4]采用回归模型对影响湖北省耕地时空变化的驱动因子进行了定量研究。综上所述,学者们在研究尺度上,研究对象大多仅针对市(县)级以上行政区域的耕地图斑进行分析,未深入到市(县)域内耕地图斑与其他地类的相互转换上进行研究。在研究方法上,采用主成分分析、回归模型等方法来确定驱动因素的主观性较强。该研究运用GIS分析扬州市邗江区耕地图斑与其他地类相互转换关系,并结合灰色关联分析法探讨耕地时空动态变化驱动因素及机制,以期为制定耕地保护对策提供依据。

1 资料与方法

1.1 研究区概况

扬州市邗江区位于江苏省中部、长江北岸,南以长江为界与镇江市润州区相望,东与广陵区毗邻,西与仪征市接壤,北与高邮市相连,地理位置为32°13′~32°40′N、119°15′~119°29′E。邗江区属北亚热带湿润季风气候,气候温和,雨量充沛,光照充足,四季分明,年平均气温14.8 ℃,年日照时数2 172.3 h,年平均相对湿度为79%,年蒸发量为1 411 mm,年无霜期222 d;土壤属江淮冲积平原,地势平坦,土壤质地以重壤为主,少部分为砂壤和轻黏。邗江区土地总面积5.527 3万hm2。

1.2 耕地数量现状

截至2021年底,邗江区耕地面积为1.765 3万hm2,占土地总面积的19.39%。其中,水田1.537 3万hm2,占耕地总面积的87.08%,主要分布在方巷镇和公道镇,少量分布在瘦西湖街道和双桥街道;水浇地0.184 0万hm2,占耕地总面积的10.42%,主要分布在方巷镇和甘泉街道,少量分布在双桥街道和平山乡;旱地0.044 0万hm2,占耕地总面积的 2.50%,主要分布在甘泉街道和槐泗镇,少量分布在瘦西湖街道和双桥街道。

1.3 耕地质量现状

邗江区分为沿江、丘陵和沿湖三大区域,土壤差异较大。沿江区域、丘陵区域、沿湖区域的土壤有机质含量分别是40.2、21.2和27.2 g/kg,速效钾含量分别是69、94和105 g/kg,速效磷含量分别是12.42、7.19和8.63 g/kg。根据《农用地质量分等规程》(TD/T 1004—2012),耕地质量分为自然质量、利用质量和经济质量。其中,利用质量是在自然质量的基础上考虑了粮食单产,所以该研究采用利用质量来反映耕地质量。根据2021年度邗江区耕地质量等别年度更新评价数据库,邗江区耕地利用质量现状见表1。

1.4 数据来源

该研究的数据源主要采用扬州市邗江区国土变更调查数据库(2014、2021年)、扬州市邗江区耕地质量等别年度更新评价数据库(2021年)、《扬州市邗江区统计年鉴(2014—2021)》等相关数据;数据处理平台为ArcGIS软件、SPSS统计分析软件。

1.5 研究方法

1.5.1 土地利用动态变化分析法。

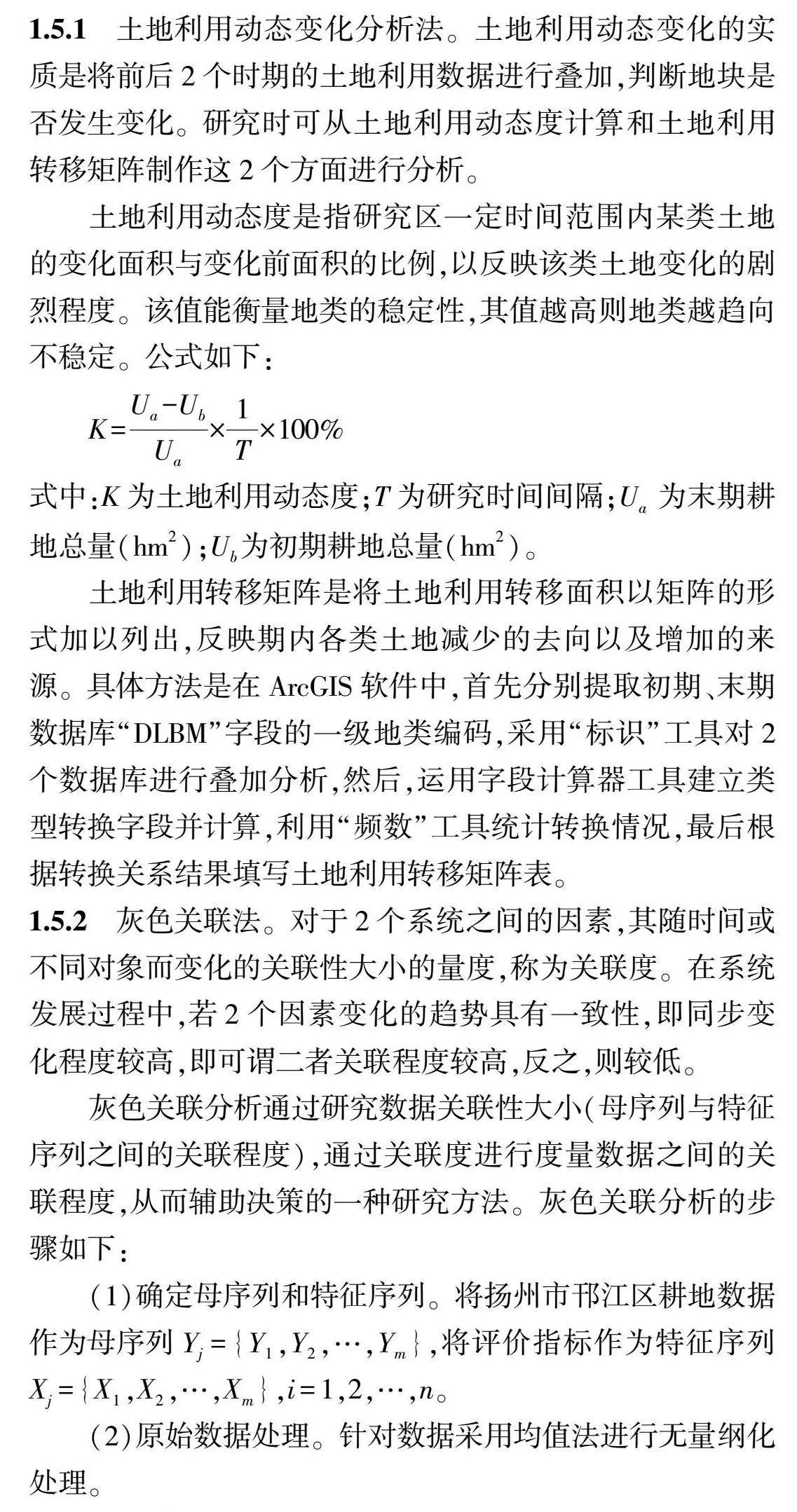

土地利用动态变化的实质是将前后2个时期的土地利用数据进行叠加,判断地块是否发生变化。研究时可从土地利用动态度计算和土地利用转移矩阵制作这2个方面进行分析。

土地利用动态度是指研究区一定时间范围内某类土地的变化面积与变化前面积的比例,以反映该类土地变化的剧烈程度。该值能衡量地类的稳定性,其值越高则地类越趋向不稳定。公式如下:

K=Ua-UbUa×1T×100%

式中:K为土地利用动态度;T为研究时间间隔;Ua为末期耕地总量(hm2);Ub 为初期耕地总量(hm2)。

土地利用转移矩阵是将土地利用转移面积以矩阵的形式加以列出,反映期内各类土地减少的去向以及增加的来源。具体方法是在ArcGIS软件中,首先分别提取初期、末期数据库“DLBM”字段的一级地类编码,采用“标识”工具对2个数据库进行叠加分析,然后,运用字段计算器工具建立类型转换字段并计算,利用“频数”工具统计转换情况,最后根据转换关系结果填写土地利用转移矩阵表。

1.5.2 灰色关联法。

对于2个系统之间的因素,其随时间或不同对象而变化的关联性大小的量度,称为关联度。在系统发展过程中,若2个因素变化的趋势具有一致性,即同步变化程度较高,即可谓二者关联程度较高,反之,则较低。

灰色关联分析通过研究数据关联性大小(母序列与特征序列之间的关联程度),通过关联度进行度量数据之间的关联程度,从而辅助决策的一种研究方法。灰色关联分析的步骤如下:

(1)确定母序列和特征序列。

将扬州市邗江区耕地数据作为母序列Yj={Y Y2,…,Ym},将评价指标作为特征序列Xj={X X2,…,Xm},i= …,n。

(2)原始数据处理。针对数据采用均值法进行无量纲化处理。

(3)计算关联系数。公式如下:

ξij=miniminj|Yj-Xi(j)|+ρmaximaxj|Yj-Xi(j)||Yj-Xi(j)|+ρmaximaxj|Yj-Xi(j)|

式中,ρ为分辨系数,0<ρ<1。若ρ越小,关联系数间差异越大,区分能力越强。通常ρ取0.5。

(4)计算关联度。公式如下:

γi=1mmj=1ξij(j)

式中,γi表示关联度,γi值越接近 关联性越强。

(5)对关联度进行排序与分析。根据灰色关联度对各评价对象进行排序,建立评价对象的关联序,关联度越大,其评价结果越好。

2 结果与分析

2.1 耕地数量时空变化情况

根据土地利用动态度计算结果,2014—2021年邗江区耕地、园地和林地的动态度分别是-0.74%、-11.61%和198.62%,这说明耕地呈减少状态,但趋向较稳定,而林地面积增加很大,变化剧烈,趋向不稳定。

根据土地利用转移矩阵结果,邗江区新增耕地面积2 959.870 0 hm2 ,减少耕地面积3 784.815 3 hm2,净减少耕地面积824.945 3 hm2。其中,新增耕地主要分布在杨寿镇、杨庙镇和西湖镇。新增耕地面积中,农村居民点转成耕地的面积最大,为815.024 7 hm2,其次是坑塘水面,转成耕地的面积为582.950 0 hm2,滩涂、铁路用地和水库水面转成耕地的面积很少,分别是1.608 0、1.326 7和0.714 7 hm2。减少耕地面积中,耕地转成林地的面积最大,为1 370.468 0 hm2,其次耕地转成园地的面积为331.474 0 hm2,耕地转成水库水面和广场用地的面积很少,分别是1.900 7和0.824 7 hm2。

2.2 耕地质量时空变化情况

提升1个等级的新增耕地集中分布在邗江区的杨寿镇、槐泗镇和方巷镇,面积为60.962 2 hm2。新增耕地省级利用质量指数平均为2 394,而2021年耕地省级利用质量指数平均为2 359,该结果表明新增耕地质量普遍较高,其原因是很多新增耕地来源于土地开发、复垦和整治。新增耕地质量各等别面积汇总见表2。

2.3 耕地数量变化的驱动因素分析

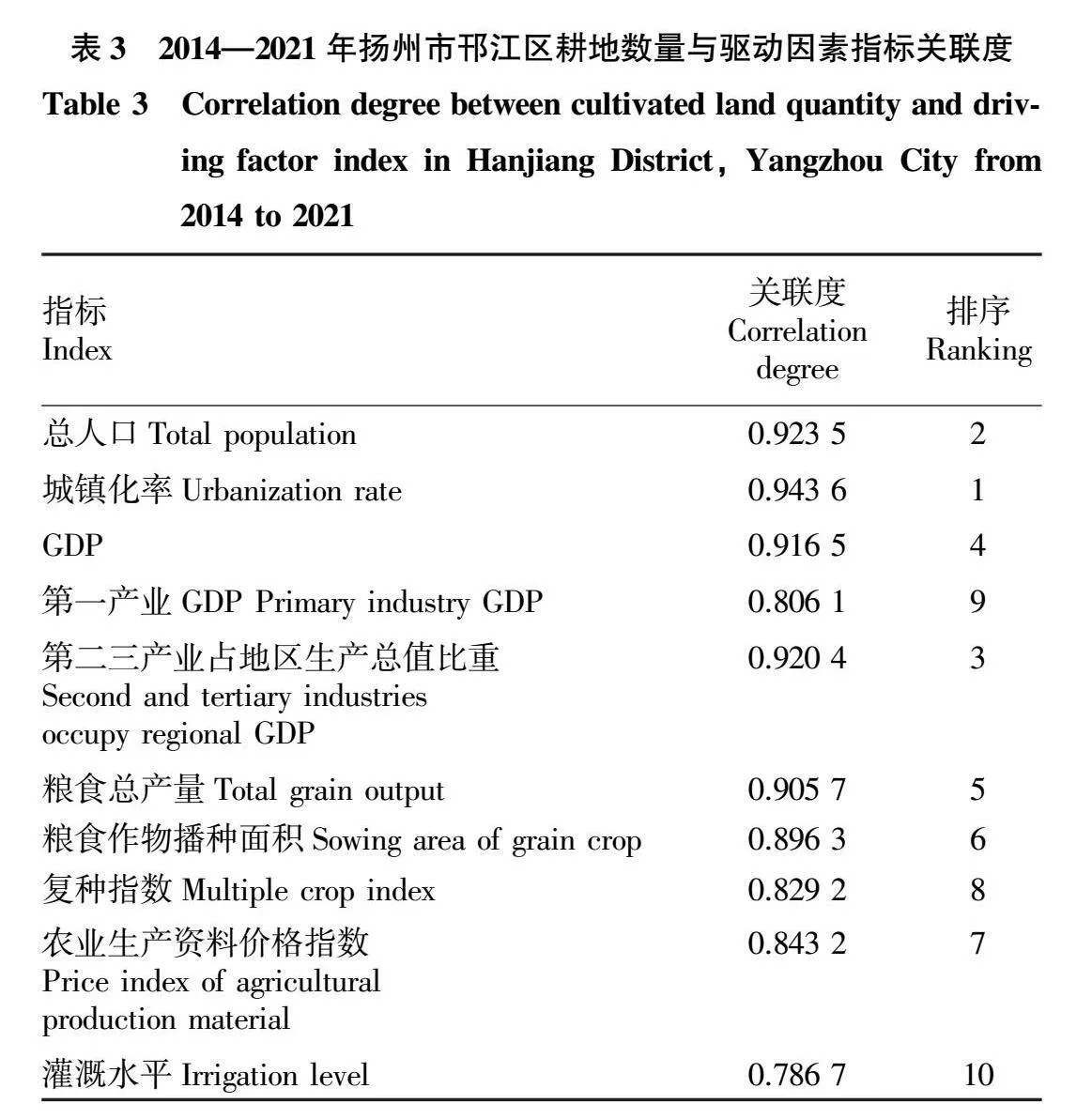

影响耕地数量变化的驱动因素错综复杂,有增加耕地的因素,如土地开发、复垦和整治等;有减少耕地的因素,如农业结构调整、非农建设占用、撂荒等。由于近年来邗江区自然条件未见有显著变化,因此该研究主要分析社会经济因素对耕地数量变化的影响。参考众多学者的研究成果[5-10],综合考虑指标可获取性,选取社会经济因素10个,分别为GDP、第一产业GDP、第二三产业占地区生产总值比重、总人口、城镇化率、粮食总产量、粮食作物播种面积、复种指数、农业生产资料价格指数、灌溉水平。采用灰色关联分析法对以上相关因素进行分析,将研究期内的邗江区耕地数量记为母序列,10个影响指标设定为特征序列,首先对各相关因素进行无量纲化处理,然后计算关联系数和关联度,最后对关联度进行排序。结果见表3。

由表3可知,各个因素与耕地数量变化的关联度从大到小依次为城镇化率、总人口、第二三产业占地区生产总值比重、GDP、粮食总产量、粮食作物播种面积、农业生产资料价格指数、复种指数、第一产业GDP、灌溉水平。

3 结论

(1)2014—2021年邗江区农业用地中耕地面积有所减少,动态度较小,而农业用地中的林地面积增加明显,动态度大。新增耕地主要来自农村居民点和坑塘水面,这说明当地政府积极开展了城乡用地增减挂钩、耕地占补平衡和土地综合整治等项目。减少耕地主要去向是林地,这说明农业结构调整在一定程度上导致耕地的减少,究其原因是粮食生产比较效益低下,农民放弃粮食生产,改种其他作物。

(2)城镇化率、总人口与邗江区耕地数量变化最为密切,对其具有显著的影响;第二三产业占地区生产总值比重、GDP、粮食总产量、粮食作物播种面积也是驱动邗江区耕地数量变化的重要因素;关联度较小的因素为农业生产资料价格指数、复种指数、第一产业GDP、灌溉水平,对邗江区耕地数量变化影响较弱。

参考文献

[1] 袁承程,张定祥,刘黎明,等.近10年中国耕地变化的区域特征及演变态势[J].农业工程学报,202 37(1):267-278.

[2] 许多艺,濮励杰,黄思华,等.江苏省耕地多功能时空动态分析及对耕地数量变化响应研究[J].长江流域资源与环境,2022,31(3):575-587.

[3] 孔静静,魏建新.乌鲁木齐wKgPyKmFP3LP1esSDn9YYzR/q69tbUskKoc/FdaRZnU=市近16年建设用地和耕地变化驱动力比较分析[J].水土保持研究,2014,21(4):101-106.

[4] 陶荣,孔雪松,陈翠芳,等.“二调”以来湖北省耕地变化的时空特征及其驱动因子识别[J].水土保持研究,2019,26(6):290-295.

[5] 王文旭,曹银贵,苏锐清,等.我国耕地变化驱动力研究进展:驱动因子与驱动机理[J].中国农业资源与区划,2020,41(7):21-30.

[6] 陈雨秋,尹峰,于婧.湖北省耕地数量的时空变化及驱动力分析[J].湖北大学学报(自然科学版),202 43(1):102-109.

[7] 崔岚,蔡为民.2005—2019年甘肃省耕地资源变化及其影响因素分析:基于灰色关联度模型[J].东南大学学报(哲学社会科学版),202 23(S1):23-26.

[8] 虞加林,胡银根,李祥,等.“双安全”视阈下我国耕地变化驱动力研究进展与可视化分析[J].世界地理研究,2023,32(8):112-125.

[9] 禹文东,吴涛,罗云建,等.城镇化进程中耕地时空格局演化及其驱动机制研究:以扬州市为例[J].西南大学学报(自然科学版),2023,45(7):147-159.

[10] 许磊,王恒,鲁长亮.耕地变化时空特征及驱动力分析:以宜昌当阳市为例[J].湖北农业科学,2022,61(20):52-59.