数字品进口、网络信息基础设施和企业出口全球价值链位置

2024-11-05任暠凯王文治

摘要:数字技术,作为驱动我国未来发展的核心关键技术,对产业升级具有至关重要的意义。企业采用何种方式引入数字技术实现高质量发展,已成为当前研究的重要命题。本文采用2007—2013年中国工业企业与海关进出口的匹配数据,探究数字品进口对企业出口在全球价值链中位置的影响及其作用机制。结果表明,数字品进口显著抑制了企业出口在全球价值链中地位的攀升,并且数字非中间品进口对企业出口在全球价值链地位的抑制作用更强;对于高价值链地位企业、内资企业和一般贸易企业,进口数字品产生的抑制效果更为显著。机制检验发现,数字品进口通过创新效应促进了企业出口在全球价值链中地位的提升,而俘获效应对企业出口在全球价值链中的位置产生了低端锁定效应,且俘获效应对企业出口全球价值链位置的负面影响超越了创新效应带来的正向作用,加剧了本国企业在全球价值链中所面对的“低端锁定”困境;发展和完善地区网络信息基础设施能够有效缓解数字品进口对企业出口在全球价值链中位置的负向作用。建议不断完善我国网络信息基础设施建设,为企业自主创新提供支持,进而助力突破“低端锁定”困境。

关键词:数字品进口;网络信息基础设施;全球价值链位置

中图分类号:F752.6;F49 文献标志码:A 文章编号:1003-5559-(2024)07-0059-12

基金项目:天津市研究生科研创新项目“数字化转型对中国企业出口隐含碳强度的影响机制研究”(2022KY273)。

作者简介:任暠凯(1997—),男,天津师范大学经济学院硕士研究生,从事贸易与环境政策研究;王文治(1978—),天津师范大学经济学院教授,从事贸易与环境政策研究。

一、引言

党的二十大报告指出“要加快构建以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局,增强国内大循环内生动力和可靠性,提升国际循环质量和水平”,而提升我国在全球价值链体系中的分工地位,是构建新发展格局的重要内容和发展方向。全球价值链分工是指将产品的设计、研发、生产和销售等价值增值过程,依据各国的比较优势将其进行分解为互不相同但又相互关联的经济活动。发达国家凭借其先进的生产技术和卓越的品牌影响力,稳固地占据了全球价值链中的高附加值环节,而发展中国家则受限于其经济和技术水平,主要依赖其相对廉价的劳动力、资源及土地等要素,被迫参与到加工装配等低附加值环节的生产活动中[1-2],导致发展中国家企业普遍面临在全球价值链分工中被“低端锁定”的困境[3]。因而,在新发展格局的背景下,如何提升我国企业全球价值链的地位、实现高端嵌入是学术界所关注的重要话题。已有研究普遍使用WWZ增加值贸易分解模型法对中国各部门全球价值链分工位置进行测算[4-5]。该方法能够从部门层面、双边贸易和双边部门层面对一国总贸易进行详细分解,准确地测算各国各部门全球价值链参与程度,但不足之处在于该分解模型仅能得到各国行业层面的全球价值链分工位置指标。如闫云凤[6]使用经济合作与发展组织发布的跨国公司活动数据库,运用WWZ增加值贸易分解模型从行业数据测度的角度比较了中国内资和外资企业在全球价值链的嵌入位置差异。鉴于企业层面的数据与分析对于提升中国在全球价值链体系中的分工地位具有重要作用,从企业层面区分内外资核算企业全球价值链地位的文献仍有进一步拓展的空间。

近年来,随着大数据、人工智能、互联网和区块链为代表数字技术的兴起,我国数字经济发展迅速。以2022年为例,我国数字经济规模达到50.2万亿元,占GDP比重高达41.5%,同比增长10.3%。数字经济的发展为我国产业结构改变、制造业全球价值链地位攀升提供了新的契机。齐俊妍和任奕达[7]研究发现数字经济渗透主要通过降低贸易成本和推动人力资本结构升级,有效驱动全球价值链分工地位向高端攀升。霍春辉等[8]利用A股制造业上市公司的数据,深入剖析了企业数字技术运用对全球价值链地位的影响,研究发现企业数字技术的运用能够有效提升企业的创新能力和服务能力,进而推动制造业企业在全球价值链中的地位攀升。就影响因素而言,数字基础设施的发展对提升全球价值链分工地位的作用尤为突出,成为推动经济全球化和价值链重构的关键力量。徐铮和张其仔[9]通过构造各国各行业投入数字化国内部分和国外部分分类指标,发现数字化国内投入对国内附加值率有显著的促进作用,但数字化国外投入对国内附加值率有显著的抑制作用。以上文献说明了国内数字技术的应用对本国全球价值链分工地位具有提升作用,但不同来源的数字化技术的投入对本国全球价值链分工地位的影响存在不确定。

鉴于此,本文构建企业层面的区分内外资出口企业的全球价值链地位的测度指标,考察数字产品进口对企业出口价值链位置的影响及作用机制,并进一步考察网络信息基础设施对上述影响机制的调节作用。本研究需要解决几个关键的问题。首先,数字产品进口的测度。现有研究通常构建数字产品关键词字典,利用Python技术对产品进行分类进而得到数字产品HS编码,并构造数字产品相关指标进行研究。比如,刘佳琪和孙浦阳[10]依据经济合作与发展组织和中国通信部发布的《数字经济发展白皮书》相关内容对数字产品进行定义,得到数字产品关键词字典并构建数字产品进口指标;黄先海和王瀚迪[11]依据联合国贸易和发展会议发布的信息与通信技术产品HS编码检索得到对应产品注释文本,通过Py-thon技术对注释文本进行文本分析得到数字产品高频关键词字典。这些测度方法对推进数字产品进口的研究具有非常大作用与意义,但所构建的数字产品种类也多局限于信息与通信技术产品这一类别,不能涵盖所有与数字产业相关的数字产品。本文使用《数字经济及核心产业统计分类(2021)》(以下简称数字产业分类)中数字产业国民经济行业分类代码划定数字产品的范围。相较于过往研究,能够更加全面覆盖与本国数字经济发展相关的数字产品。

其次,企业出口全球价值链地位指标核算。过往多数研究在计算企业出口全球价值链地位指标时,忽视了内资企业与外资企业生产技术和贸易方式之间差异,假定内外资企业投入产出系数一致进行混合计算可能会造成对其全球价值链地位的错估[12]。本文使用OECD-AMNE数据库提供的区分内外资的投入产出表数据,在运用WWZ增加值贸易分解模型基础上,使用企业出口产品结构分别核算内资企业和外资企业的出口全球价值链地位。

最后,进口高技术含量的数字产品对国内企业提升出口全球价值链分工地位的影响机制。现有研究针对这一问题的讨论存在分歧。部分学者认为进口高技术含量产品能够学习国外先进技术,降低本国的创新成本,促进企业创新水平,提升企业全球价值链所处位置[13-14]。而另一部分学者认为,进口高技术含量产品会加剧进口国对进口产生依赖,不利于进口国资本的积累,对进口国全球价值链地位产生不利影响[15-17]。因而进口高技术含量的数字产品能否帮助国内企业提升出口全球价值链分工地位,是一个实证问题,且可能因网络信息基础设施完善程度的不同而呈现出显著差异。根据现有研究,当地的网络信息基础设施的完善是企业应用数字技术的基础,其能够增强企业对外部信息的可得性[18],促进企业内部的技术知识扩散[19]以及提升企业的全要素生产率[20]。因此,当地的网络信息基础设施越完善,企业对进口的数字产品进行更为有效的学习和应用,能够充分发挥数字产品对企业全球价值链地位的创新促进作用。

综上所述,本文的边际贡献主要体现在三个方面。(1)企业出口全球价值链地位指标核算更加科学合理。相对过往多数研究,本文采用的度量指标能够消除混合偏误所造成的计算误差。(2)丰富了数字产品进口指标的测算方式。相对于以往研究受数字产品关键词字典设定误差影响较大,容易造成估计偏误,本文使用的数字产品进口指标的度量方法减少了由字典法核算数字产品进口造成的设定偏误。(3)挖掘了数字产品进口与企业出口全球价值链位置之间的关系及传导路径。本文发现数字产品进口并不能帮助企业提升出口全球价值链地位,进口数字产品对企业产生的“俘获效应”超越了其潜在的“创新效应”,进一步加剧了本国企业在全球价值链中遭遇的“低端锁定”困境。发展和完善本国地区网络信息基础设施建设能够帮助企业缓解数字产品进口对企业出口全球价值链地位的负面影响。

二、理论分析

通过已有文献的分析和梳理,本文认为企业进口数字产品对企业出口全球价值链地位的作用机制存在两面性。首先,企业进口数字产品增强了企业的创新能力,通过“创新效应”促进了企业出口全球价值链地位的上升。事实上,提升科技创新水平是发展中国家国际分工地位提升最为主要的推动力[21]。一方面,创新可以提升企业出口产品的质量和技术复杂度[22],改进出口产品的功能、性能和外观,增强其在国际市场的竞争力和出口优势;另一方面,创新可以改善本国国内企业生产技术和生产流程,减少企业生产成本,提升企业的生产效率,有利于企业形成规模经济,提升国内出口产品中的国内附加值[23]。进口高技术含量的数字产品能够帮助企业接触和学习国外先进前沿技术,通过技术的有效扩散和知识的广泛溢出提升企业自身的技术创新水平[10]。此外,数字产品中包含的数字技术能够与企业的生产过程和管理系统有效融合。一方面,数字产品的运用能够对企业的生产环节进行实时监控,减少企业生产资源的不必要浪费,提升企业资源使用效率,降低企业的生产成本,使得企业有更多的资金投入研发;另一方面,数字技术有利于企业内部资源的整合以及与外部市场参与者信息的共享[24],进一步降低了企业的创新成本,提升企业的创新能力和创新质量。

其次,企业进口过多的数字产品容易造成企业对全球价值链产生过度依赖,进而通过“俘获效应”导致企业出口全球价值链地位的下降。当国外高技术含量产品创新成本过高时,企业往往会通过进口来实现自身发展需要,若企业不能对数字产品中包含的数字技术进行有效地转化,长期来看企业会形成进口惯性[15,25],削弱企业的数字技术创新动力,进而造成进口企业对全球价值链的过分依赖[26-27]。长久以来,发达国家依靠自身先进生产技术优势在全球价值链中占主导地位,而中国依靠劳动力成本低廉优势进入到全球价值链的分工体系,被发达国家长期锁定在劳动密集型和资本密集型的低附加值环节。若企业不能有效转化前沿技术实现产业升级,伴随企业参与全球价值链的程度越深,将会导致本国企业被发达国家“低端锁定”[28-29]。基于此,本文认为,一方面,企业进口数字产品会提升企业的创新水平,进而促进企业出口全球价值链地位的攀升;而另一方面,过多数字产品进口也会造成企业形成进口惯性,抑制企业出口全球价值链的地位的提升。因此,企业进口数字产品对企业出口全球价值链地位同时存在负向和正向影响,最终的影响效应取决于两种影响的比较。本文提出以下竞争性假设:

H1a:企业进口数字产品促进企业出口全球价值链地位的攀升;

H1b:企业进口数字产品抑制企业出口全球价值链地位的攀升。

通过上述理论梳理,本文认为企业能否吸收数字产品中包含的数字技术实现企业自身转型升级是抵御进口数字产品对企业出口全球价值链地位产生负面影响的关键。而发展和完善地区网络基础设施能够帮助企业提升数字技术自主创新能力,进而缓解“俘获效应”对企业出口全球价值链地位的负面影响。首先,数字产品主要包括信息与通信技术产品(信息传输、软件和信息技术服务业)、信息与通信技术服务(计算机、通信和其他电子设备制造业)和数字技术渗透率比较高的产品(如:录像、电视和电影节目制作)。这些产品与国内网络信息基础设施涉及产品密切相关,加快国内网络信息基础设施的部署会增加国内数字产品需求,从而引导企业将更多资金投入到数字产品的研发过程中,实现企业数字产品自主创新。其次,发展网络信息基础设施能够促进当地信息技术产业的发展,快速获取有效信息的优势能够帮助当地聚集更多的高新技术企业和高素质人才[30],使得企业对数字产品中的数字技术进行更为有效的学习和转化,发挥出更强的“创新效应”。最后,发展网络信息基础设施加快了区域间和企业间的信息交流,降低企业接触先进数字技术的信息成本,降低企业进行新技术开发的技术门槛,从而缓解企业研发创新过程所面临的知识困境,有助于企业对数字技术进行自主创新[18],进而减轻国内企业对外国先进技术的进口依赖。基于此,本文提出以下假设:

H2:发展和完善本国地区网络信息基础设施对企业进口数字产品影响企业出口全球价值链地位起到正向调节作用。

三、实证方法与数据说明

(一)计量模型设定

1.基准模型

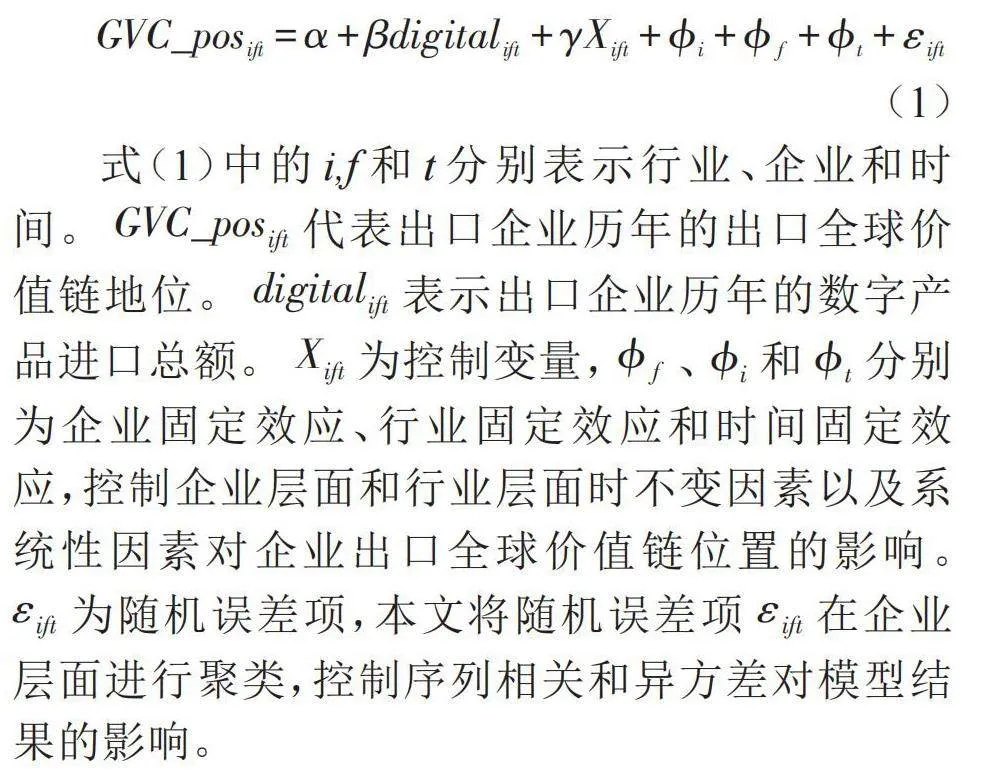

本文设定基准回归模型如式(1)所示:

式(1)中的i,f和t分别表示行业、企业和时间。GVC_posift代表出口企业历年的出口全球价值链地位。digitalift表示出口企业历年的数字产品进口总额。Xift为控制变量,ϕf、ϕi和ϕt分别为企业固定效应、行业固定效应和时间固定效应,控制企业层面和行业层面时不变因素以及系统性因素对企业出口全球价值链位置的影响。εift为随机误差项,本文将随机误差项εift在企业层面进行聚类,控制序列相关和异方差对模型结果的影响。

(二)核心指标构建

1.区分内外资的出口企业的全球价值链地位(gvcpos_firm)

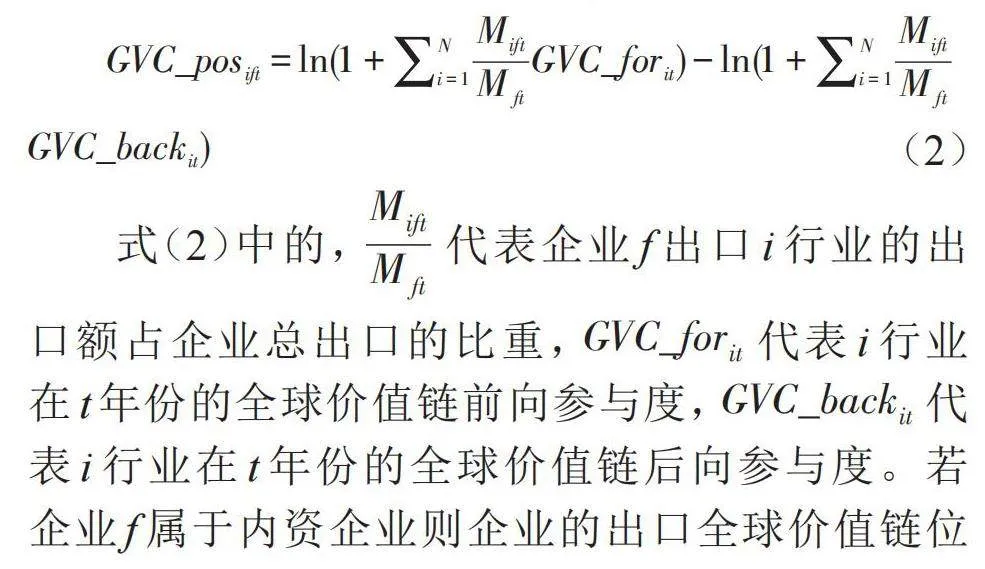

首先,本文使用区分内外资的投入产出表,运用增加值贸易分解模型将贸易行业增加值进行分解[31]。其次,参考王文治和路优[12]的研究方法,依据工业企业数据库中的企业类型数据将企业划分为外资企业和内资企业,构建内外资企业出口GVC位置指数(GVC_posift),如式(2)所示:

式(2)中的,代表企业f出口i行业的出口额占企业总出口的比重,GVC_forit代表i行业在t年份的全球价值链前向参与度,GVC_backit代表i行业在t年份的全球价值链后向参与度。若企业f属于内资企业则企业的出口全球价值链位置指数使用内资行业的前(后)向参与度进行计算,相反,若企业f属于外资企业则企业的出口全球价值链位置指数使用外资行业的前(后)向参与度进行计算。

2.出口企业的数字产品进口总额(digital)

过往研究多数文献通过形成数字产品关键词词典,运用python识别得到与这些关键词相关的数字产品HS编码对企业的数字产品进口总额进行核算[11,32],但这并不能全面识别所有的数字产品。中华人民共和国国家统计局在2021年发布的《数字产业分类》对数字经济核心产业进行了详细全面的划分并提供了数字经济核心产业的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的行业代码和名称,便于本文对数字产品HS编码进行全面识别。《数字产业分类》将数字经济核心产业划分为数字产品制造业等五大产业,由于本文讨论的数字产品主要与数字产业化产品相关,因此本文选取《数字产业分类》前四大数字核心产业(剔除数字化效率提升业)对应行业代码与HS编码进行匹配识别得到与数字产业化相关的数字产品HS编码。通过工业企业与海关进出口匹配数据计算得到出口企业的进口数字产品总额作为本文的核心解释变量。为避免数量级的差异和异常值对结果的影响,本文将出口企业的进口数字产品总额加1取对数除以10作为最终的核心解释变量。

3.网络信息基础设施建设(inform)

网络信息基础设施涉及通信、计算机网络等一系列与信息传递有关的基础设施,从应用角度不能全面科学地衡量各地区网络信息基础设施的作用差异。因此本文参考冯正强和于佳慧[33]的研究,从投入的角度对各地区的网络信息基础设施建设水平进行衡量,使用统计年鉴中的各省份信息传输、计算机服务和软件业固定资产投资指标作为企业所处地区的网络信息基础设施建设的代理指标。

4.控制变量

根据已有的相关文献,本文选择如下控制变量:(1)企业规模(Size):企业总资产额的对数。(2)企业全要素生产率(TFP):运用索罗剩余法进行测算。(3)企业年龄(Age):企业当期年份减去企业成立年份加1。(4)企业资本劳动比(lnkl):企业固定资产净值年平均余额与员工人数比值的对数。(5)企业资产负债率(Debt_Asset):企业总负债与总资产的比值(6)企业所面融资约束(SA):SA=-0.74×Size+0.04×Size2-0.04×Age,当SA越大时,企业所面临的融资约束越小。(7)行业集中度(HHI):赫芬达尔指数进行衡量,当HHI越大时,说明企业所处行业偏向于垄断市场。

(三)数据来源与处理

在数据选择方面,被解释变量数据来源于经济与合作发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,OECD)发布的跨国企业活动(Activity of Multinational Enterprises,AMNE)数据库,企业进出口数据来源于中国海关数据库,企业层面的机制变量和控制变量所需数据来源于中国工业企业数据库,省份网络信息基础设施建设水平数据来源于《中国统计年鉴》。

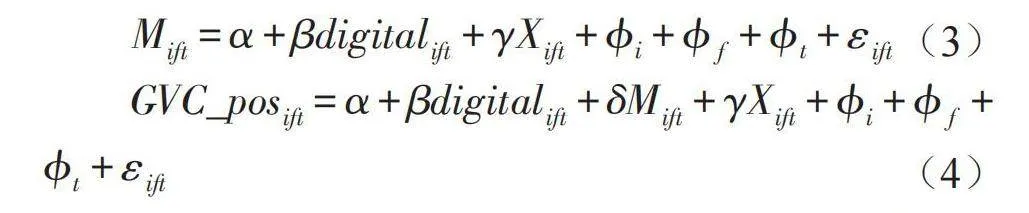

该数据处理与匹配过程如下:第一,将中国工业企业数据库中工业总产值、销售额、固定资产、实收资本等缺失和小于或等于0的样本进行剔除;将从业人数低于8和缺失的企业样本进行剔除。第二,按照企业名称、邮政编码与电话号后七位将工业企业数据与海关数据匹配并取并集。第三,参考《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)与《所有经济活动的国际标准行业分类》(ISIC Rev.4)对照表,在匹配过程中剔除显然不属于数字经济的部分行业(如:未另分类的其他化学制品的制造、未另分类的其他产品、废料和碎屑的批发等),并使用联合国官网数据得到数字经济核心产业相关的HS2007四位产品编码以及HS2012四位产品编码。第四,参考附表1,将HS产品编码与OECD—AMNE数据库行业分类进行匹配。最终确定2007—2013年共161544个年度观测值,论文相关变量的统计描述如表1所示。

四、实证结果分析

(一)基准回归结果

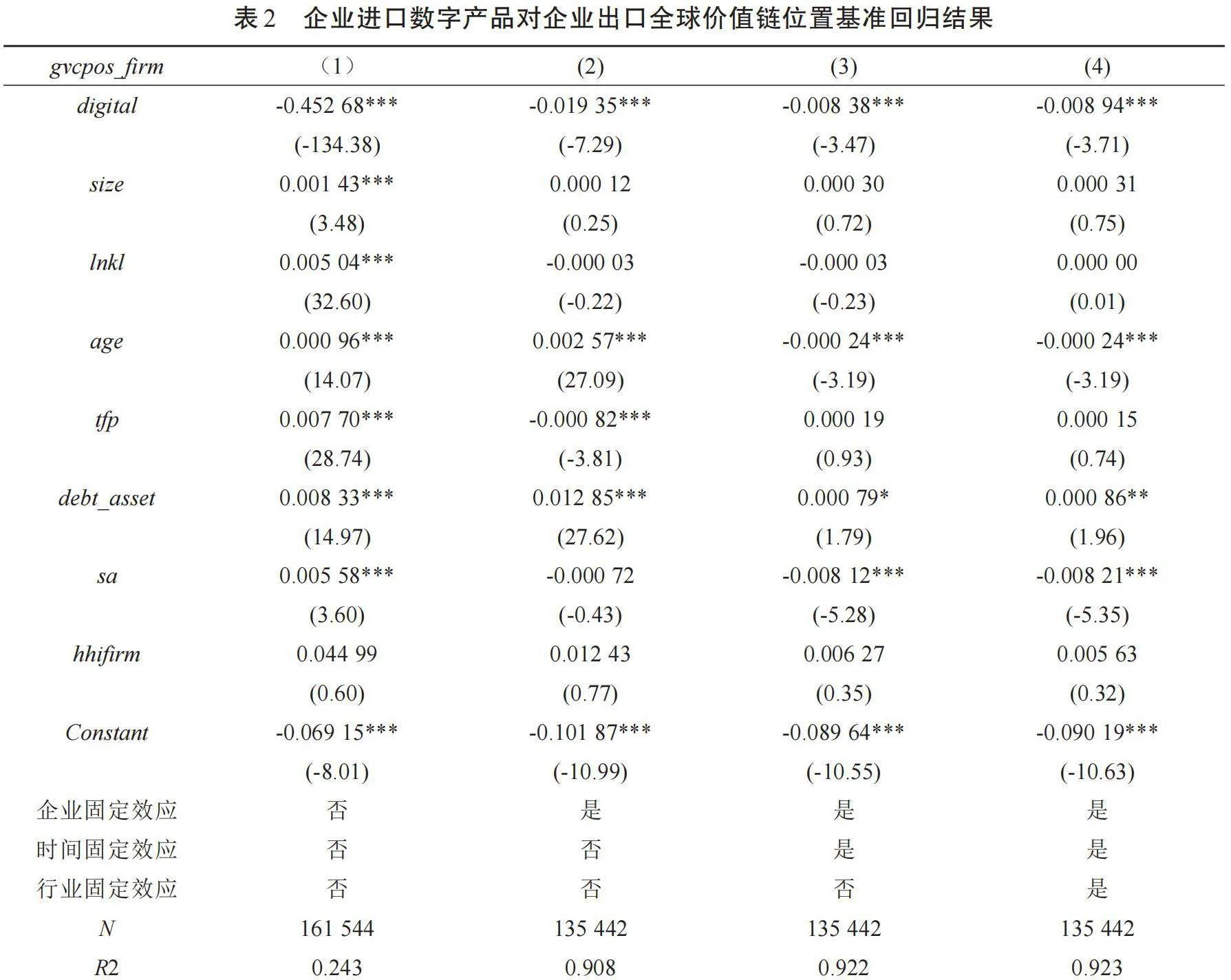

表2列(1)至列(4)逐步引入控制变量、企业固定效应、时间固定效应和行业固定效应检验企业进口数字产品对其出口全球价值链位置的影响。总体来看,企业进口数字产品会抑制企业出口全球价值链地位的攀升。说明虽然数字产品进口能够帮助本国企业以低成本创新的方式提升了企业全球价值链的地位,但是这并非一定能缩小本国与发达国家的技术差距[34]。而随着本国企业嵌入全球价值链的程度加深,发达国家企业可以实施严格的技术转移门槛乃至技术封锁等手段对本国企业进行打压[35],本国的企业只能通过“出口引致进口”和国际收支“双顺差”的方式弥补技术差距,从而使得本国企业锁定在全球价值链低附加值环节[36]。

(二)稳健性检验

1.更换被解释变量

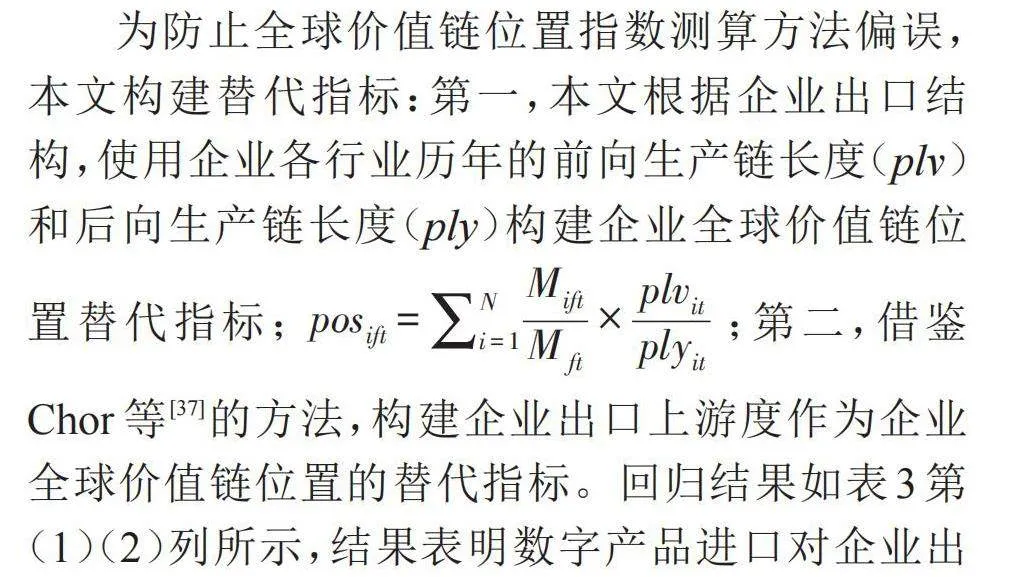

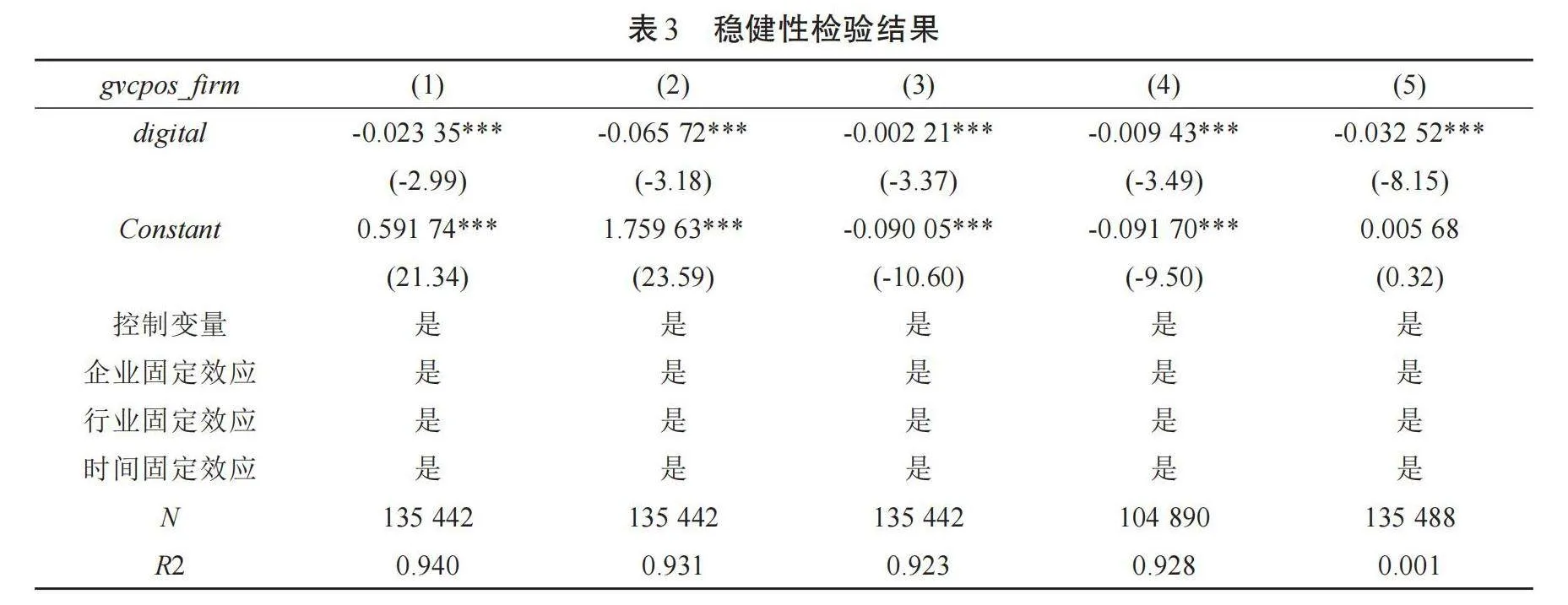

为防止全球价值链位置指数测算方法偏误,本文构建替代指标:第一,本文根据企业出口结构,使用企业各行业历年的前向生产链长度(plv)和后向生产链长度(ply)构建企业全球价值链位置替代指标;pos;第二,借鉴Chor等[37]的方法,构建企业出口上游度作为企业全球价值链位置的替代指标。回归结果如表3第(1)(2)列所示,结果表明数字产品进口对企业出口全球价值链位置仍呈现显著的负向影响。

2.更换核心解释变量

基准回归中本文使用数字产品进口总额代表出口企业进口数字产品差异,但进口结构能够更好的反映企业进口产品的特征,本文使用企业进口数字产品在总进口占比作为核心解释变量的替代指标。回归结果如表3第(3)列所示,数字产品进口系数仍然为负且显著性未发生变化。

3.剔除异常样本

由于2008年金融危机对中国进行进出口贸易的企业产生了较大的影响,考虑到金融危机具有后效性的特点,为防止异常值对结果的影响,本文剔除2008年和2009年的样本进行再次检验,回归结果如表3第(4)列所示,核心解释变量的系数仍然显著为负,从而说明研究结论具有稳健性。

4.内生性检验

本文参考现有文献[11,32],构建平均数字产品进口关税构造数字产品进口的工具变量,以解决可能存在的内生性问题。企业历年的平均数字产品进口关税的计算公式为τft=,其中valueit代表企业t年份对i产品的平均进口额,使用样本期内产品的平均进口额作为权重能够避免企业进口结构引致的内生性问题;τit代表t年份i产品的平均进口关税。回归结果如表3列(5)所示,其中Kleibergen-Paaprk LM统计量对应P值接近于0,拒绝“工具变量弱识别”假设,即工具变量与核心被解释变量具有相关性。Kleiber-gen-PaaprkWald F统计量远大于10%水平临界值16.38,拒绝“弱工具变量”假设,即不存在弱工具变量的问题。以上结果说明选择工具变量的合理性。结果如表3第(5)列所示,企业进口数字产品对企业出口全球价值链位置产生负面影响,与本文基准回归结论保持一致。

(三)机制检验

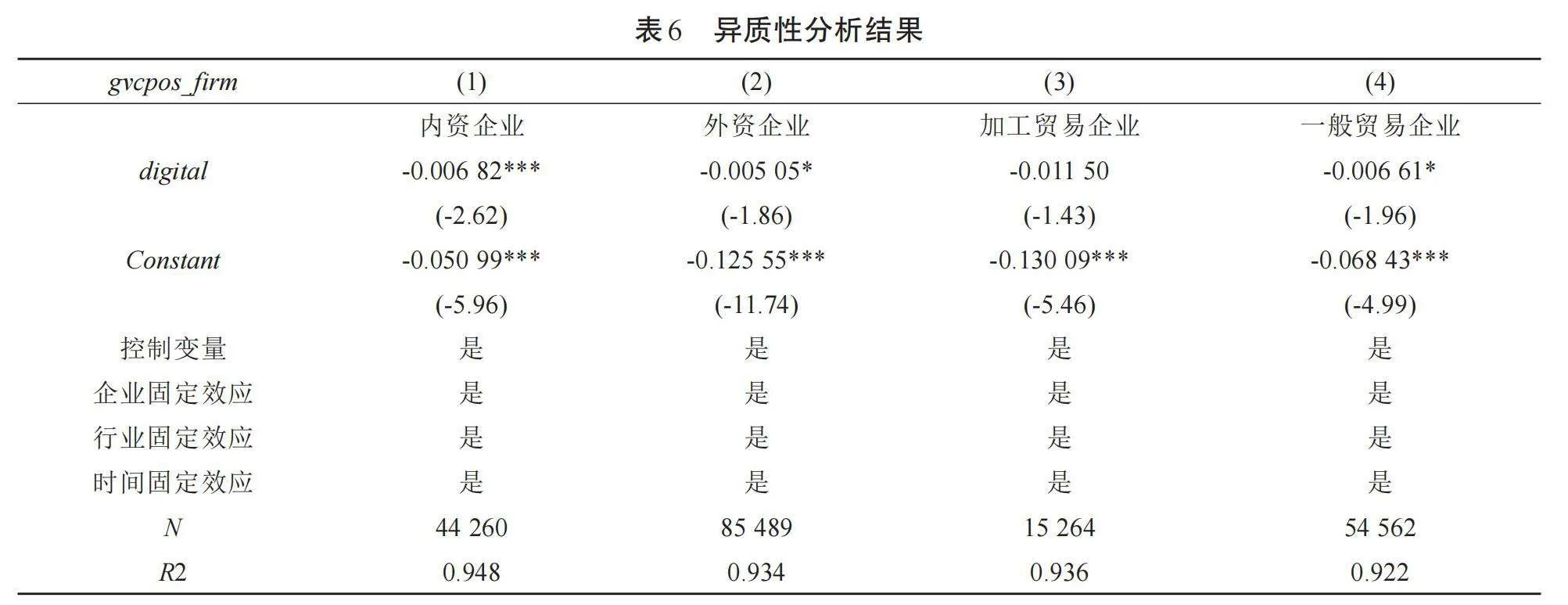

基准回归检验了企业进口数字产品对企业出口全球价值链地位有显著的抑制作用,为深入了解二者的内在关系,本文利用中介效应模型对可能存在的作用机制进行检验,即企业进口数字产品是否通过创新效应和俘获效应影响企业出口全球价值链的地位,结合(1)式本文使用中介效应模型对其进行检验,如式(3)(4)所示:

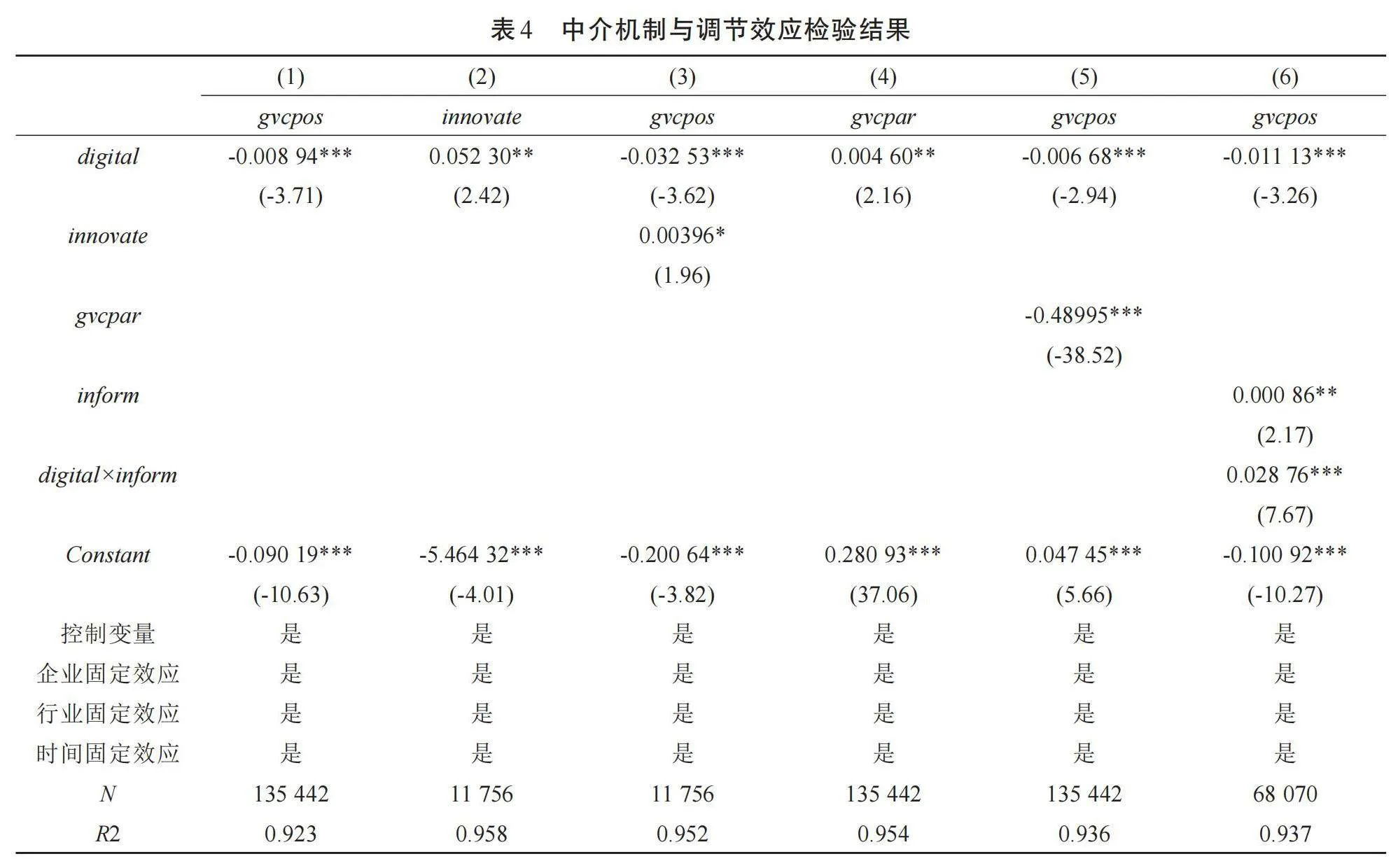

式(3)、(4)中的Mift代表中介变量,包括企业创新能力(innovate)和企业全球价值链嵌入程度(gvcpar_firm)。企业创新能力(innovate),本文使用企业研发投入衡量企业的创新能力;企业全球价值链嵌入程度(gvcpar_firm),本文使用企业全球价值链参与程度作为企业全球价值链嵌入程度的代理变量;其余变量与基准模型保持一致。检验结果如表4所示。

1.创新效应

如表4第(2)列所示,企业进口数字产品的系数显著为正,说明企业进口数字产品能够增强企业的创新水平,第(3)列展示了企业创新水平对企业出口全球价值链地位的影响,企业创新水平的系数显著为正,说明增强企业创新水平能够有效的提升企业出口全球价值链的地位。这与刘佳琪和孙浦阳[10]的研究结论保持一致,数字产品的进口能够通过成本效应和技术外溢效应增强企业的创新水平,进而影响企业所处的全球价值链地位。

2.俘获效应

如表4第(4)列所示,企业进口数字产品的系数显著为正,说明企业进口数字产品能够增加企业嵌入全球价值链的程度,第(5)列展示了企业嵌入全球价值链的程度对企业出口全球价值链地位的影响,企业嵌入全球全球价值链程度的系数显著为负,说明企业嵌入全球价值链程度越深,企业所遭受的俘获效应越强,使得企业的出口全球价值链地位下降。这与陈晓华等[15]的研究结论保持一致,数字产品的进口会导致企业对全球价值链产生依赖,而由发达国家主导的全球价值链会将发展中国家锁定在低附加值阶段,进而导致企业的全球价值链分工地位的下降。

(四)国内网络信息基础设施建设的调节效应

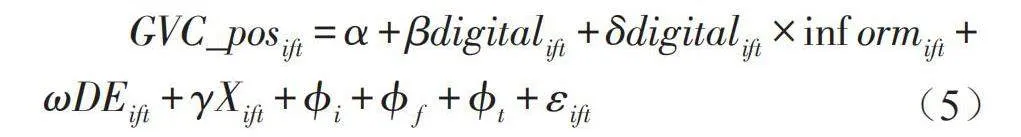

本文认为发展和完善网络信息基础设施能够帮助企业减轻由进口数字产品对企业出口全球价值链地位所带来的负面影响,故本文使用调节效应模型进行实证检验,如式(5)所示:

式(5)中的,informift代表网络信息基础设施建设变量,其余变量与基准模型保持一致,为防止多重共线性对回归结果的影响本文对交互项变量进行去中心化处理。如表4第(6)列所示,交互项inform和digital×inform的系数均显著为正,说明本国的网络信息基础设施设施的提升能够帮助企业摆脱“低端锁定”陷阱,这与李津等[38]的研究结论保持一致,本国的网络信息基础设施的完善能够增强企业对高科技产品技术的吸收能力,提升企业的自主创新能力,进而摆脱企业对国外高技术产品的依赖,帮助企业突破“低端锁定”的困局。

(五)异质性分析

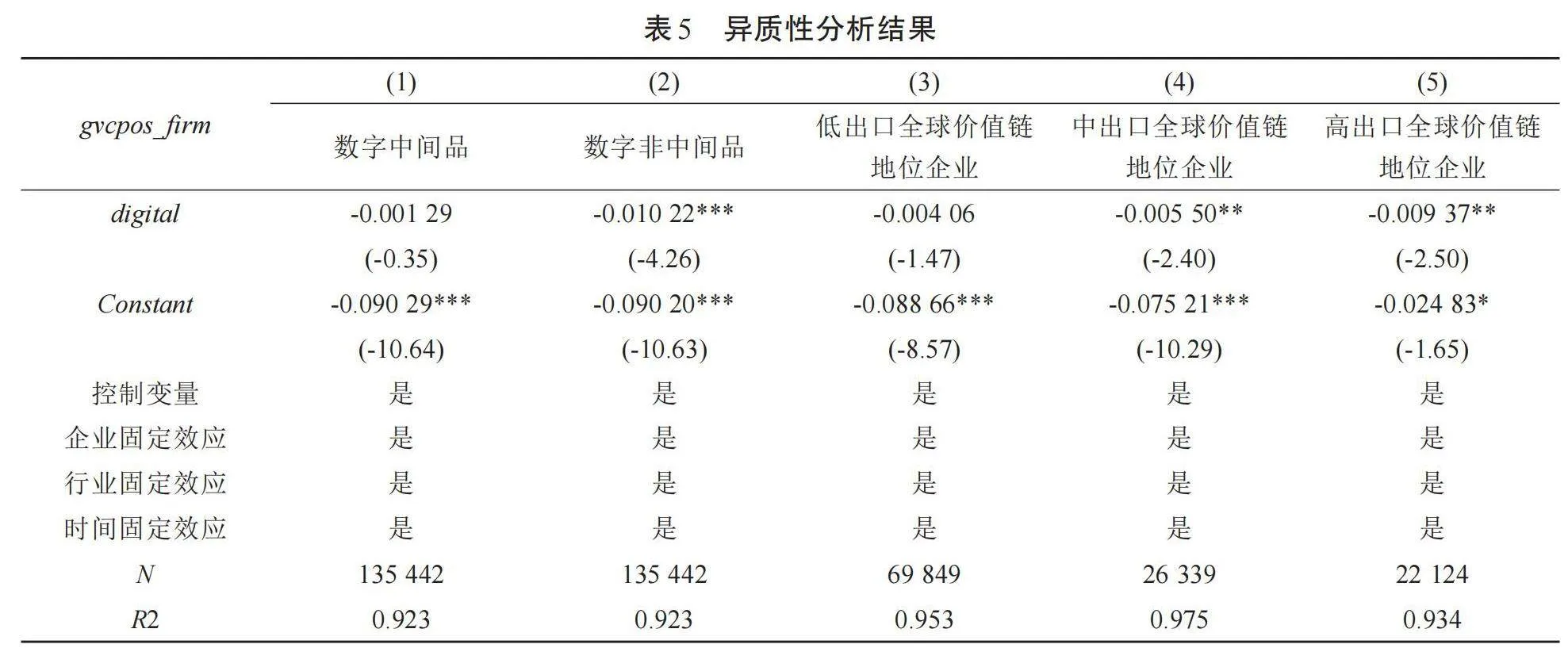

1.数字中间品进口和数字非中间品进口

本文根据联合国BEC标准产品分类编码将企业进口数字产品类型划分为数字中间品和数字非中间品,进一步讨论不同类型数字产品进口对企业出口全球价值链位置影响差异,由表5第(1)(2)列的结果显示,数字非中间品的进口对企业的出口全球价值链位置产生了显著的抑制作用,而数字中间品的进口对企业的出口全球价值链地位并没有产生显著作用。其可能的原因在于:非中间品往往是指资本品和消费品,企业对此类产品直接进口往往会侵占企业本身的出口附加值,造成企业出口全球价值链地位下降,而进口数字中间品的企业往往有能力参与数字产品制造过程中的某个阶段,能够获取相应阶段所带来的利润,进而受数字产品进口的负面影响不大。

2.不同企业出口全球价值链地位企业

本文根据各年各二位行业中的企业出口全球价值链地位的中位数作为中出口全球价值链地位企业与低出口全球价值链地位企业的分界点,以四分位数组为高出口全球价值链地位企业与中出口全球价值链地位企业的分界点。结果如表5第(3)(4)(5)列所示,数字产品的进口对高出口全球价值链地位的企业和中出口全球价值链地位的企业均产生了抑制作用,且对高出口全球价值链地位的企业抑制作用更强,但对低出口全球价值链地位的企业影响为负但不显著。其可能的原因在于:较高出口全球价值链地位的企业本身生产技术水平较高,较多的数字产品进口产生的技术外溢效果不强,但却造成企业生产成本的上升,因此进口数字产品给其带来的俘获效应要比创新效应要大,进而表现出显著的抑制作用。

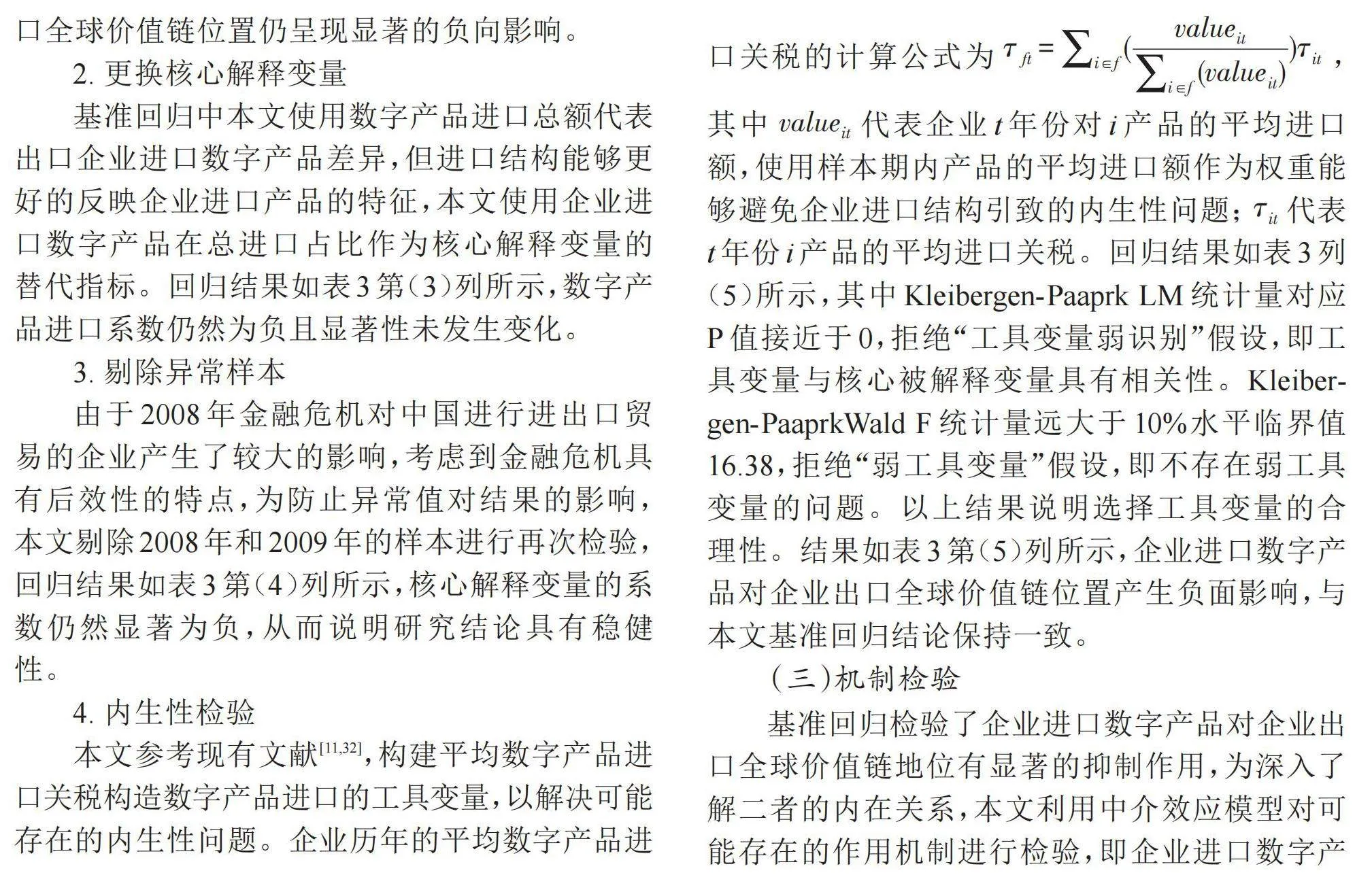

3.内资企业和外资企业

本文进一步考察数字产品进口对内资企业和外资企业全球价值链位置的影响差异,表6第(1)(2)列的结果显示,数字产品的进口对内资企业和外资企业的出口全球价值链位置均产生了显著的抑制作用,且对内资企业的抑制作用更大。其可能的原因在于:相较于内资企业,外资企业拥有更先进的生产技术,具有更强的吸收能力,其创新效应更强,故数字产品的进口对外资企业的出口全球价值链位置的抑制作用更弱。

4.加工贸易企业和一般贸易企业

本文根据企业的贸易方式将企业划分为加工贸易企业和一般贸易企业,进一步讨论数字产品进口对不同贸易方式的企业出口全球价值链位置影响差异,由表6第(3)(4)列的结果显示,数字产品的进口对一般贸易企业的出口全球价值链位置产生了显著的抑制作用,对加工贸易企业产生了抑制作用但不显著。其可能的原因在于:相较于一般贸易企业,加工贸易企业多从事纺织等加工行业对数字产品的投入较少,故可能导致数字产品对加工贸易企业的抑制作用不显著。

五、结论和建议

(一)研究结论

本文采用工业企业数据库、海关进出口数据库和OECD跨国企业活动数据库,运用区分内外资的多区域投入产出模型计算得到企业E/RrCE5hfR4ZWaFZ1ZF3gvodKMPTZIgj2p2EzqB3/5U=层面的出口全球价值链地位指标,构建微观企业层面的企业进口数字产品数据检验了数字产品进口对企业出口全球价值链地位的影响,主要结论包括:首先,企业进口数字产品会显著降低企业出口全球价值链地位,实证结果经过多重固定效应、工具变量法以及多重稳健性检验之后,结论依旧保持不变。其次,机制检验证明企业进口数字产品能够通过增强企业的创新能力促进企业出口全球价值链地位的攀升,同时,企业进口数字产品也会造成企业对全球价值链产生过度依赖,使得企业出口全球价值链地位下降,并且后者的影响超越了强者的影响,使得企业进口数字产品对企业出口全球价值链地位产生负面影响。但这种负面影响可以通过发展和完善地区网络信息基础建设的发展进行缓解。最后,通过异质性分析发现,企业进口数字非中间产品对其出口全球价值链地位具有抑制作用;处在高全球价值链地位的企业,进口数字产品对其出口全球价值链地位的负向影响最强;相较于外资企业,内资企业进口数字产品对其全球价值链地位抑制作用更强;一般贸易企业进口数字产品会对其全球价值链地位产生抑制作用,但这种抑制作用对加工贸易企业不显著。

(二)政策建议

本文基于以上结论提出以下建议:第一,重视进口数字产品对国内企业发展的不利影响,给予一般贸易企业、国内高价值链地位企业和内资企业重点关注。长期来看,企业提升全球价值链地位主要依靠自主创新,企业应从进口高科技产品的生产模式向自主研发的生产模式进行转型,减少企业对高科技产品的进口依赖。第二,完善网络信息基础设施建设。增强网络信息基础设施在区域间的互联互通水平,增加区域间创新信息资源的开放和共享,破除创新要素流动壁垒,激发城市创新活力,实现进口技术与自主创新的良性互动,进而帮助国内企业突破“低端锁定”困境。

参考文献:

[1]刘志彪,张杰.我国本土制造业企业出口决定因素的实证分析[J].经济研究,2009(8):99-112.

[2]肖宇,夏杰长,倪红福.中国制造业全球价值链攀升路径[J].数量经济技术经济研究,2019,36(11):20.

[3]葛海燕,张少军,丁晓强.中国的全球价值链分工地位及驱动因素:融合经济地位与技术地位的综合测度[J].国际贸易问题,2021(9):122-137.

[4]程大中.中国参与全球价值链分工的程度及演变趋势:基于跨国投入—产出分析[J].经济研究,2015,50(9):4-16.

[5]张会清,翟孝强.中国参与全球价值链的特征与启示:基于生产分解模型的研究[J].数量经济技术经济研究,2018,35(1):3-22.

[6]闫云凤.中国内资和外资企业在全球价值链中的嵌入位置与演进路径研究:基于行业数据的测度[J].上海财经大学学报,2020,22(3):3-18.

[7]齐俊妍,任奕达.数字经济渗透对全球价值链分工地位的影响:基于行业异质性的跨国经验研究[J].国际贸易问题,2021(9):105-121.

[8]霍春辉,吕梦晓,许晓娜.数字技术与制造企业全球价值链地位攀升:打开数字技术赋能的“黑箱”[J].南方经济,2023,42(3):11-28.

[9]徐铮,张其仔.数字经济赋能全球价值链攀升:不同投入来源视角下的异质性与门槛效应研究[J].经济问题探索,2023(9):34-52.

[10]刘佳琪,孙浦阳.数字产品进口如何有效促进企业创新[J].国际贸易问题,2021(8):38-53.

[11]黄先海,王瀚迪.数字产品进口,知识存量与企业数字创新[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2022(2):28-43.

[12]王文治,路优.外资进入能否提升中国企业全球价值链位置:基于OECD跨国企业活动数据的再检验[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2022(6):137-153.

[13]许明,卿陶.新发展格局下扩大进口与中国制造业全球价值链布局[J].东南学术,2022(4):157-166.

[14]王元彬,王林.国内研发及外溢,中间品进口研发外溢与制造业全球价值链分工地位[J].国际贸易问题,2022(8):53-68.

[15]陈晓华,潘梦琴,陈航宇.中间品进口技术含量与制造业全球价值链嵌入:基于参与度和分工地位视角的实证检验[J].南京财经大学学报,2022(5):76-86.

[16]郑江淮,郑玉.新兴经济大国中间产品创新驱动全球价值链攀升:基于中国经验的解释[J].中国工业经济,2020(5):61-79.

[17]高小龙,董银果.中间品进口与制造业全球价值链升级[J].财经论丛,2020,264(10):12-21.

[18]沈坤荣,林剑威,傅元海.网络基础设施建设,信息可得性与企业创新边界[J].中国工业经济,2023(1):57-75.

[19]薛成,孟庆玺,何贤杰.网络基础设施建设与企业技术知识扩散:来自"宽带中国"战略的准自然实验[J].财经研究,2020,46(4):48-62.

[20]温湖炜,钟启明.数字基础设施与企业全要素生产率:来自中国上市公司的证据[J].软科学,2022,36(8):64-71.

[21]杨高举,黄先海.内部Rwlm8Nq9JlYbd+24HwnvCQ==动力与后发国分工地位升级:来自中国高技术产业的证据[J].中国社会科学,2013(2):25-45.

[22]施炳展,邵文波.中国企业出口产品质量测算及其决定因素:培育出口竞争新优势的微观视角[J].管理世界,2014(9):90-106.

[23]EATON J,KORTUM S.Technology,trade,and growth:A unified framework[J].European economic review,2001,45(4-6):742-755.

[24]宋德勇,朱文博,丁海.企业数字化能否促进绿色技术创新?[J].财经研究,2022,48(4):34-48.

[25]程凯,杨逢珉.进口中间品质量升级与制造业全球价值链攀升[J].广东财经大学学报,2020,35(5):13.

[26]唐宜红,张鹏杨.FDI,全球价值链嵌入与出口国内附加值[J].统计研究,2017,34(4):36-49.

[27]FELICE G,TAJOLI L.Innovation and the International Fragmentation of Production:Complements or Substi-tutes?[J/OL].Unpublished Working Paperr,2015.https://www.siecon.org/sites/siecon.org/files/ol dfiles/uploads/2016/09/TAJOLI.pdf(2015).

[28]吕越,陈帅,盛斌.嵌入全球价值链会导致中国制造的“低端锁定”吗?[J].管理世界,2018,34(8):11-29.

[29]HUMPHREY J,SCHMITZ H.How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clus-ters?[J].Regional studies,2002,36(9):1017-1027.

[30]张杰,付奎.信息网络基础设施建设能驱动城市创新水平提升吗?:基于“宽带中国”战略试点的准自然试验[J].产业经济研究,2021,20(5):1-14,127.

[31]WANG Z,WEI SJ,ZHU K.Quantifying international production sharing at the bilateral and sector levels[J/OL].National Bureau of Economic Research,2013.https://www.nber.org/papers/w 19677.

[32]于欢,何欢浪,姚莉.数字产品进口与中国企业出口质量[J].中南财经政法大学学报,2022(5):108-118.

[33]冯正强,于佳惠.新型信息基础设施建设对我国出口贸易升级的作用机制及异质性研究[J].国际经济合作,2021(3):32-41.

[34]王林辉,胡晟明,董直庆.人工智能技术,任务属性与职业可替代风险:来自微观层面的经验证据[J].社会科学文摘,2022(8):91-93.

[35]GEREFFI G.Beyond the producer-driven/buyer-driven dichotomy the evolution of global value chains in the in-ternet era[J].IDS bulletin,2001,32(3):30-40.

[36]杨水利,杨祎.技术创新模式对全球价值链分工地位的影响[J].科研管理,2019,40(12):11-20.

[37]CHOR D,MANOVA K,YU Z.Growing like China:Firm performance and global production line position[J].Journal of International Economics,2021,130(2):1-25.

[38]李津,齐雅莎,刘恩专.数字基础设施与全球价值链升级:机制与效用[J].学习与探索,2020(10):147-154.

Digital Goods Imports,Network Information Infrastructure,and Firm's Positions in the Global Value Chain

REN Haokai,WANG Wenzhi

(Tianjin Normal University,Tianjin 300387,China)

Abstract:Digital technology,as akey technology driving the future development of China,is crucial for industrial upgrading.The way enterprises adopt to introduce digital technology to achieve high-quality development has become an important proposition for current research.This paper adopts the matched data of Chinese industrial enterprises and customs imports and exports from 2007 to 2013 to explore the impact of digital goods imports on the position of enterprises'export global value chain and its mechanism of action.The results show that imports of digital goods significantly inhibit the climb of firms'export GVC positions,and that imports of non-intermediate digital goods have astronger inhibitory effect;for high value chain position firms,domestic firms and general trading firms,the inhibitory effect generated by imports of digital goods is more pronounced.Further mechanism tests reveal that while digital goods imports promote the elevation of firms'GVC positions through innovation effects,the capture effect results in alow-end lock-in effect on firms'GVC positioz8Dax6ZZieOXEVXkrxxWmQ==ns.The negative impact of the capture effect on firms'GVC positions outweighs the positive impact of innovation effects,exacerbating the low-end lock-in dilemma faced by domestic firms in the GVC.Development and improvement of regional network information infrastructure can effectively mitigate the negative impact of digital goods imports on firms'GVC positions.It is recommended that the construction of China's network information infrastructure should be continuously improved to provide support for enterprises'independent innovation,thereby helping to breakthrough the"low-end lock-in"dilemma.

Keywords:digital product imports;network information infrastructure;global value chain position

(责任编辑:刘睿智)