数字化转型背景下城市敏捷应急的影响因素研究

2024-11-01李妮肖韩

摘 要: 基于我国数字化转型的大背景,采用中心城市的面板数据,运用TOE框架提出8个影响因素,并结合模糊集定性比较方法来探讨不同城市敏捷应急管理的实现路径。研究结果表明:完备的组织机构是实现敏捷应急管理的重要基础,并由此形成了“组织机构+大数据发展水平+社会力量参与水平”、“组织资源+大数据发展+社会力量参与水平”与“组织机构+组织资源+大数据发展水平”三种高水平城市敏捷应急管理的实现路径。结论有助于理清实现城市敏捷应急管理的关键因素与限制条件,为理解差异化的城市敏捷应急管理与因地制宜的实施策略来实现城市敏捷应急管理提供了思路。

关键词: 敏捷应急管理;数字化转型;QCA;影响因素;组态路径

中图分类号: D 63

文献标志码: A

收稿日期:2024-04-15

作者简介:李妮,女,陕西西安人,长安大学副教授,博士,从事公共管理、公共危机管理研究;肖韩(通信作者),男,河南商丘人,长安大学硕士研究生,从事公共管理、公共危机管理研究。

文章编号:1005-9679(2024)05-0033-06

Research on the Influencing Factors of Urban Agile EmergencyResponse in Digital Transformation

LI Ni XIAO Han

(School of Humanities, Chang’an University, Xi’an 710000, China)

Abstract: Based on the background of China’s digital transformation, this paper uses the panel data of central cities, uses the TOE framework to propose eight influencing factors, and combines the fuzzy set qualitative comparison method to explore the realization path of agile emergency management in different cities. The results show that a complete organization is an important foundation for the realization of agile emergency management, and thus three high-level urban agile emergency management paths have been formed: “organization + big data development level + social force participation level”, “organizational resources + big data development + social force participation level” and organization + organizational resources + big data development level. The conclusion is helpful to clarify the key factors and constraints for the realization of urban agile emergency management, and provides ideas for understanding differentiated urban agile emergency management and implementing strategies according to local conditions to achieve urban agile emergency management.

Key words: agile emergency management; digital transformation; QCA; influencing factors; configure the path

0 引言

近几年,各种危机事件频发,影响与后果也越来越严重,我国城市的应急管理能力及其应对机制受到了极大的考验。在这种情况下,我国为了应对日益复杂的危机事件,一方面不断深入推进机构改革与“一案三制”,不断完善自上而下的应急管理体系,另一方面随着大数据、区块链、云计算、人工智能等最新的数字科技的飞速进步,也开始逐步推动应急管理的数字化改革。2021年我国发布了应急管理数字化转型白皮书,其中包含了当前应急管理数字化转型的诸多要点,比较详细地描述了现阶段应急管理数字化转型的情况,包括转型的主体框架、发展态势以及其所面临的各种困境和难处[1]。白皮书不仅为应急管理转型的实现打下了坚实基础,也为我国进一步提升应急管理能力提供了方向。因此,在此基础上,面对日益复杂的公共危机事件,本研究想要厘清与敏捷应急管理相关的影响因素,借助数字化转型的契机,进一步探寻更科学的治理手段和管理方式来提升城市的应急管理能力,最终实现敏捷高效的应急管理。

1 理论分析框架

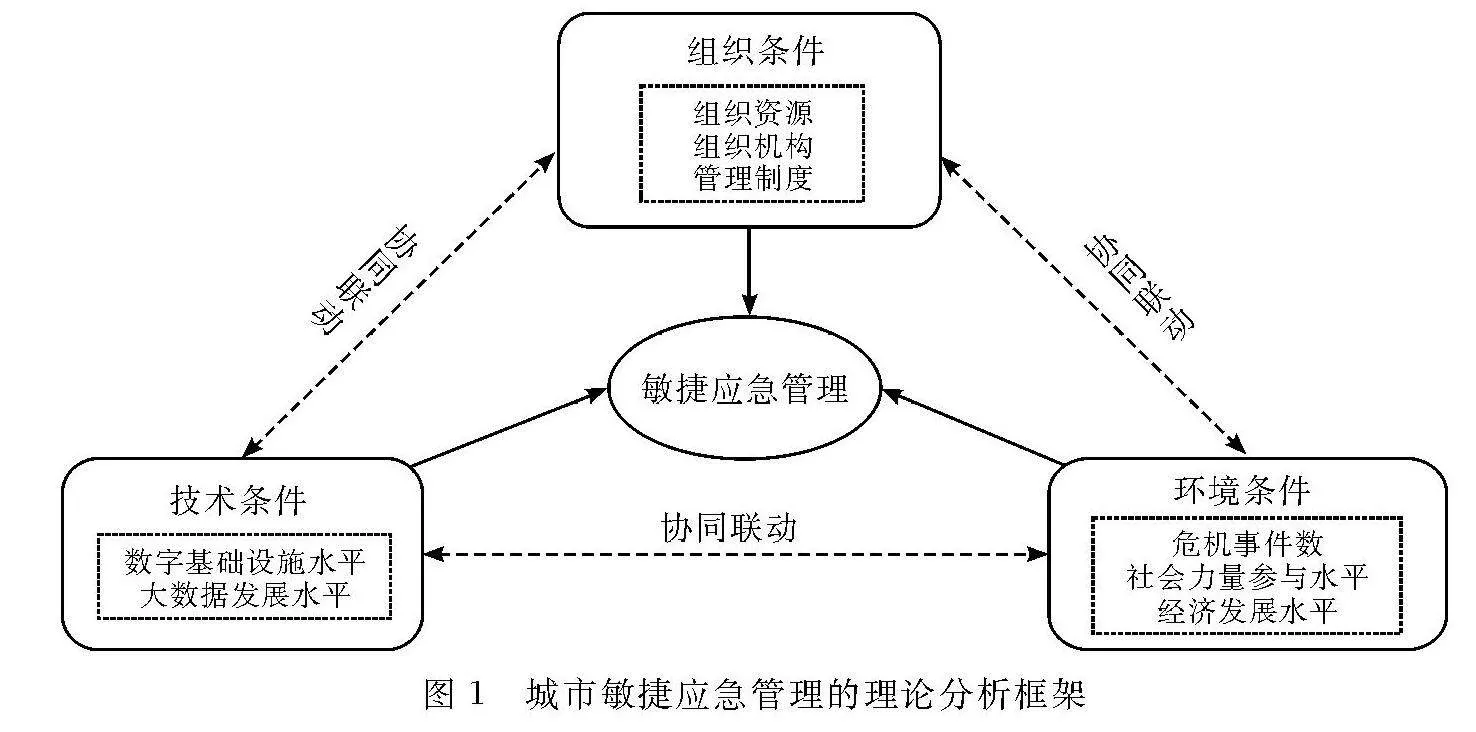

通过分析以往对应急管理能力的研究可知,其研究重点主要在对应急管理能力的评估上,通过建立一系列的评估指标来衡量城市应急管理的效果,然后依据评估的结果给出建议[2],并未着重关注影响应急管理效果的关键因素。近几年,随着公共危机事件的日益复杂以及大数据的飞速发展,城市应急能力的研究重点主要向以下2个方面发展:一是有关应急管理的研究逐渐向治理手段和管理方法偏移,不少学者逐渐关注管理的过程,将敏捷和韧性治理引入到应急管理领域,强调应急管理的弹性、快速、高效与协调[3]。另一方面,一些学者也关注到了数字技术对于应急管理的重要影响,其研究重点也逐渐偏向应急管理的数字化转型方面。例如张伟东等基于技术经济管理的理论范式,从技术、平台和管理3个层面出发,构建了应急管理体系数字化转型技术体系,提出了推动应急管理体系数字化转型的政策路径[4]。赵祚翔等通过对新冠疫情防控过程中数字技术应用的实践案例进行分析,指出了我国应急管理数字化转型的一些问题,并提出了一些建议来完善应急管理体系[5]。基于此,本研究以数字化转型为背景,将敏捷治理运用到应急管理领域,并借用TOE框架,探究影响敏捷应急管理实现的关键因素并探寻其实现路径。

TOE框架即“技术-组织-环境”框架,技术主要聚焦于组织机构为了达成目标所借助或运用的各种工具等;组织主要包括组织机构、管理制度和组织资源等方面;环境指的是组织所处的社会、经济、政治等各种外部环境。参考已有的研究,敏捷应急管理的影响因素也可以从技术、组织、环境三个维度进行划分[6]。

在组织维度上,本研究选取了组织资源、组织机构以及管理制度作为条件变量。组织资源是指政府在进行应急管理的过程中所使用的人力、物力以及财力等资源的总和。组织机构是指应急管理专业机构应包括应急指挥机构、协调机构等完备与专业的组织体系。管理制度就是指组织为了应对危机事件而制定的政策、法规以及组织内部为了应对危机事件而制定的应急管理的程序或规则。

在技术维度上,本研究选取数字基础设施水平和大数据发展水平作为条件变量。数字基础设施水平是指城市数字化转型过程中所建立的诸如5G互联网、人工智能、物联网等基础设施的发展程度。大数据发展水平是指各城市大数据技术的发展程度,也就是对信息资源进行采集、分析、存储、呈现与应用的水平。

在环境维度上,本研究选取危机事件数和社会力量的参与水平以及经济发展水平作为条件变量。本文选取自然灾害、事故灾难等作为各城市危机事件数的统计指标。社会力量的参与水平是指各种社会力量主要是公众和非政府组织(暂不包含基金会、慈善组织)在应急管理中的参与程度。经济发展水平就是指各城市的经济发展状况,经济发展较好的城市可能能够提供更多的财政支持用以预防危机事件的发生。

综上,本文从 TOE 框架出发构建了影响敏捷应急管理因素的理论分析框架(见图1)。

2 研究设计

2.1 研究方法

本研究采用QCA定性比较分析的方法。QCA是一种基于布尔代数和集合理念的定性比较分析方法,它能够有效地对少数样本进行跨案例比较研究。我国比较知名的使用与研究QCA方法的学者有杜运周教授、李永发教授等,在其编译的《QCA设计原理与运用——超越定性与定量研究的新方法》一书中对QCA方法进行了比较细致的介绍[7]。本文考虑到各个城市的变量数据各不相同,同时也考虑到各因素之间的隶属关系比较模糊,并且也不涉及时间与多值的情况,因此选择使用模糊集定性比较分析法,通过对各城市的实际情况进行比较分析来寻找敏捷应急管理的影响因素和实现路径,旨在填补当前对地方政府应急处理能力的实证研究的空白。

2.2 相关变量选择

本文选择全国28个中心城市作为研究的样本。一个重要的原因是这些城市相关条件变量的数据可获取性较高,并且这些变量的相关信息来自一些权威机构发布的面板数据,真实度和可信度都很高。另一方面,也是由于这些中心城市影响应急管理能力的各种因素与条件各不相同,探讨样本中各个变量的差异性可以帮助进行样本的组态分析,并且可以深入了解影响中心城市敏捷应急管理的关键因素以及敏捷管理实现路径。

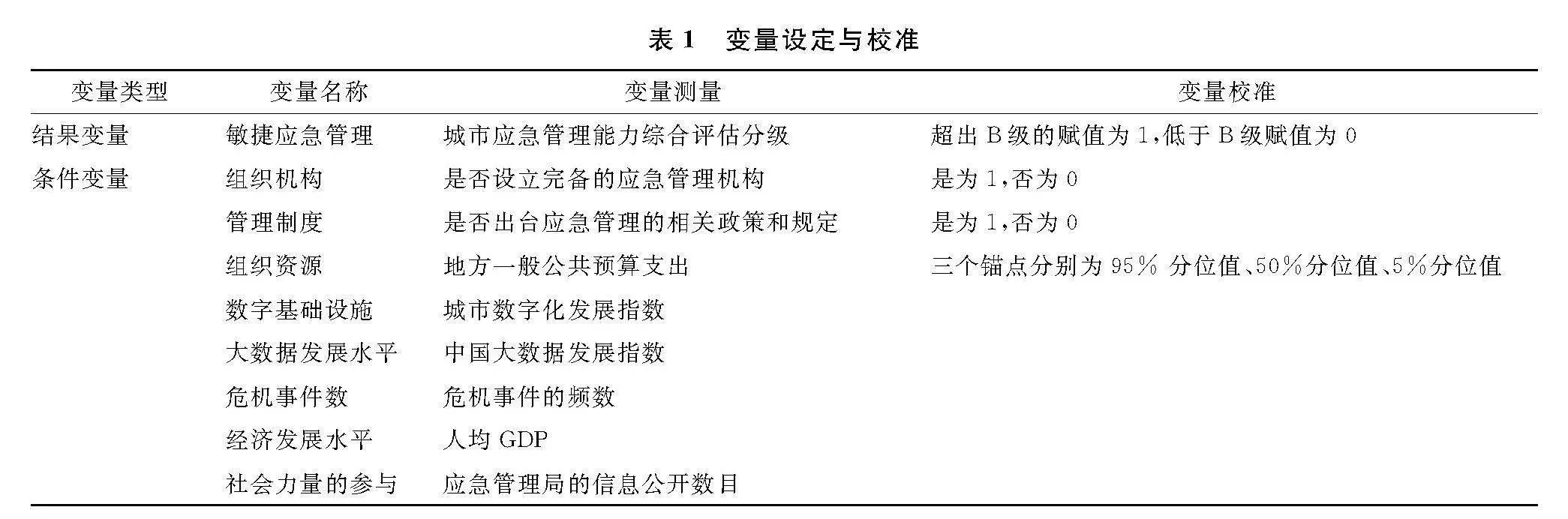

2.2.1 条件变量选择

(1)组织资源。组织资源包括人力、物力和财力资源,种类繁多,不好去度量,但是考虑到组织资源的供给离不开财政的支持,所以本研究将各政府的应急预算支出ZhuJCi19eZ34IUssLAwIUg==作为衡量组织资源的指标。该数据来源于各省市财政部门的预算公开。

(2)组织机构设置。研究综合《中国应急发展报告》《中国应急报告》以及各应急管理局网站数据等相关资料,判断某一城市是否真正建立了独立且完善的应急管理机构,并将已建立完善机构的城市赋值为1,未建立完善机构的城市赋值为0。

(3)管理制度。本文通过检索政府与相关专业机构的相关网站,以“应急管理”或“应急预案”为检索词,对地方法规进行检索,如果城市政府在2020年已出台应急管理相关的政策或规定,赋值为1,否则为0。

(4)数字基础设施水平。互联网、5G基站等技术设施是实现敏捷应急管理的保障之一。所以本文采用数字基础设施水平作为测度指标,该数据来源于《中国城市数字化发展指数报告》。

(5)大数据发展水平[8]。大数据网络的不断发展使得各种信息的传播与交流更加快速与便捷,有助于政府快速识别危机并快速作出反应。因此,本文选取大数据发展水平作为测度指标,该数据来源于《中国大数据发展指数报告》。

(6)危机事件数。这属于应急的外部环境之一。本文以各类型的危机事件在一定时间内的发生频数作为衡量指标,其中自然灾害与事故灾难的统计数据来源于各市的应急管理年鉴以及应急管理局,公共卫生事件的相关数据则主要来自各市卫健委的统计。

(7)社会力量的参与水平。本文依据之前学者的研究,选取应急管理局的年信息发布数量也就是与公众的信息交流水平来衡量社会力量的参与水平,数据来源于应急管理局的政府信息公开年报与政府网站年度工作报表。

(8)经济发展水平。毫无疑问,城市的经济水平也会影响危机管理的效果和效率。因此,本文依据其他学者的研究,选择各个城市的人均经济总量来反映经济发展情况[9]。该数据来源于《城市统计年鉴》。

2.2.2 结果变量选择

本文选取敏捷应急管理作为结果变量。敏捷应急管理就是把敏捷治理应用到应急管理领域而产生的,是高水平应急管理能力的代表,意指政府在应急管理全过程中的快速、灵活、协调和高效。本文用各个城市应急管理能力的综合评估来反映敏捷应急管理水平。数据来源于《2020城市应急能力报告》,该报告将城市按照得分高低进行排序,共分为了五个等级。本文参考相关的研究,根据排名高低对28个重点城市的敏捷应急管理水平进行样本内部的重新排序,对超过平均得分也就是等级为B级及以上的城市赋值为 1,表示较高水平的敏捷应急管理;对低于平均水平也就是所有在B级及以下的城市赋值为0,表示非高水平的敏捷应急管理。

2.3 数据处理和校准

本文利用Excel表格与fsQCA4.0工具,把所有变量的初步信息和原始数据转化为校准后的模糊集来分析。在选取锚定点时,本文借鉴了其他学者的方法,选择了5%、50%、95%的4分位作为数据校准的三个锚定点[10],然后利用fsQCA4.0软件依次对每个变量进行校准,最终获得了所有条件变量与结果变量的模糊集。详细的测量指标描述以及校正信息请参考表1。

3 实证分析

3.1 必要性分析

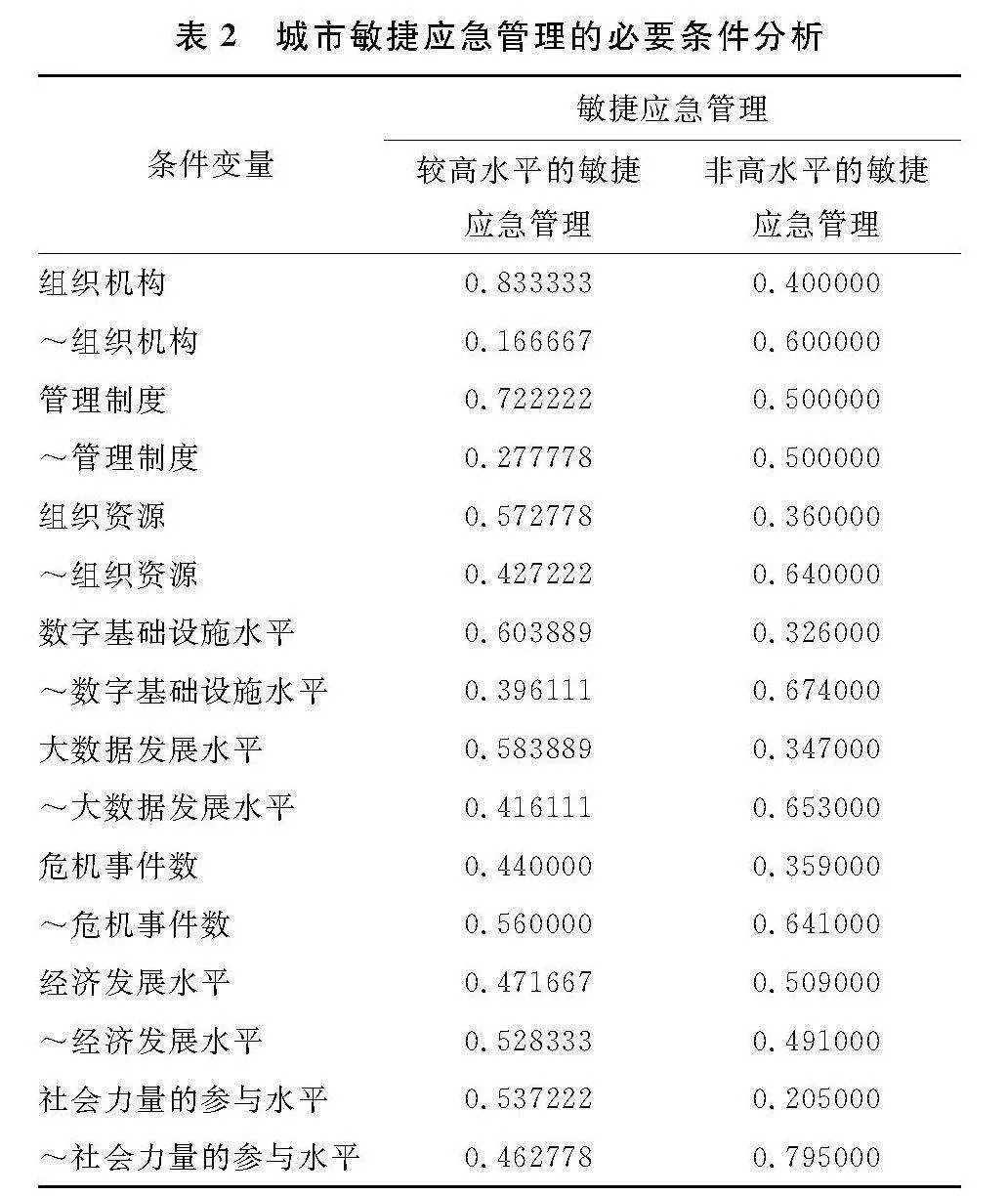

在必要条件的分析中,一致性大于0.9的因素可以被看作事件发生的必要条件,一致性大于0.8小于0.9的因素则是事件发生的充分条件[11]。使用fsQCA4.0软件分别将敏捷应急管理作为输出结果,得到各变量的一致性数值。如表2所示,较高水平的敏捷应急管理的“组织机构”条件的一致性超过0.8,其他条件一致性均低于0.8,表明敏捷应急管理是多种因素共同作用的结果,有必要对前因条件的组合效应进行分析,以考察敏捷应急管理实现的多元路径。

3.2 条件组态分析

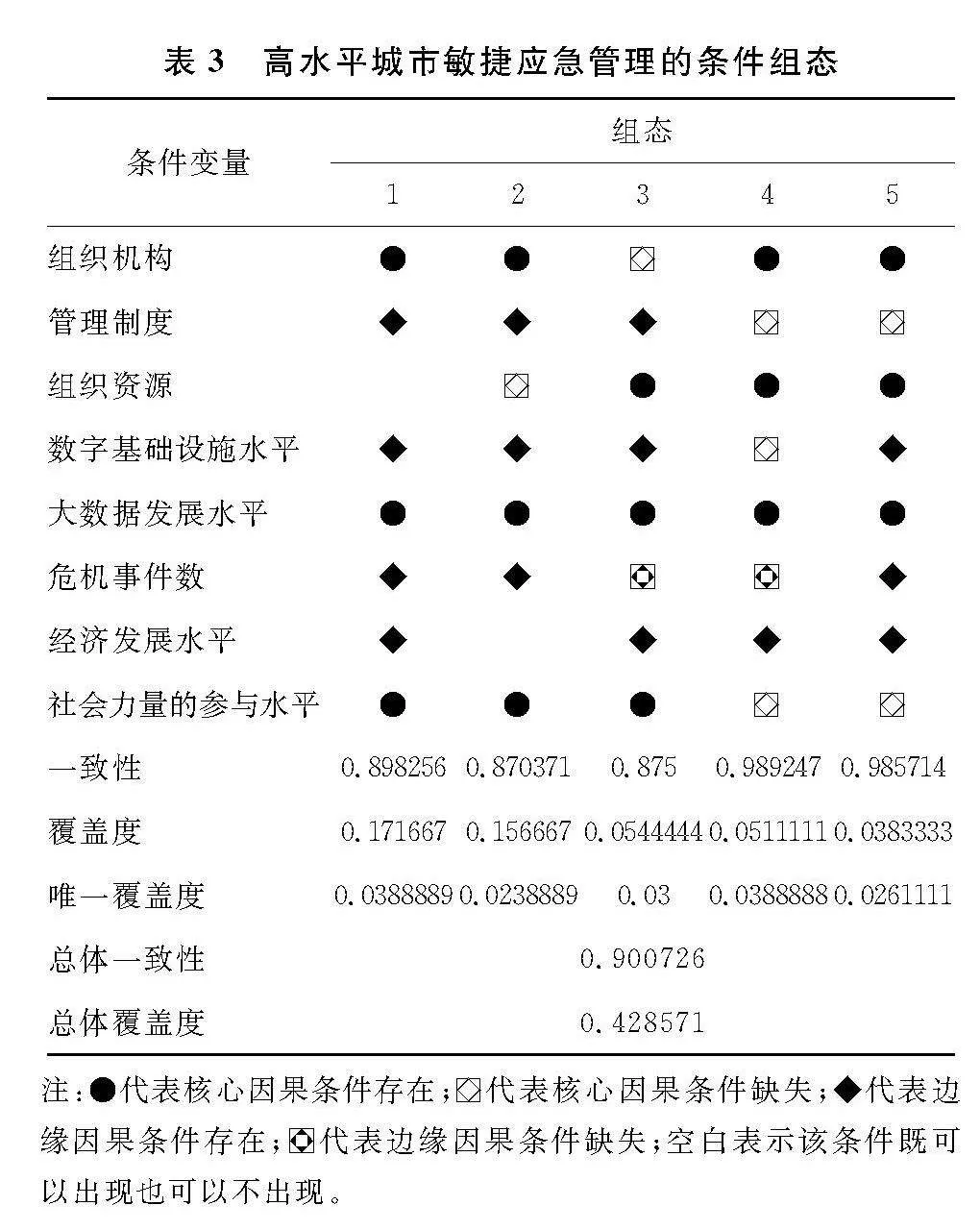

在创建真值表之后,使用fsQCA4.0软件来对其内的数据进行组态分析。参考杜运周教授的做法,本文将一致性阈值设置为0.8,频率的阈值确定为1[12]。通过软件进行标准化分析,得出复杂解、简单解和中间解,并通过对简单解和中间解中的变量进行比较,分析出核心条件和边缘条件,最终得出较高水平敏捷应急管理的组态构型,见表3。

由表3可知,影响政府敏捷应急管理的路径有5条,一致性指标均大于0.85,显示出较高的一致性,说明这5条路径是影响政府敏捷应急管理的必要条件。从各要素在五种条件组态中的分布情况看,“组织机构”“组织资源”“大数据发展水平”和“社会力量的参与水平”是高水平敏捷应急管理的核心能力条件。而“危机事件数”“经济发展水平”和“管理制度”常作为辅助性条件出现,对敏捷应急管理影响程度较低,但这并不能否认外部环境、管理制度等要素对城市敏捷应急管理的贡献,而是在一定程度上表明,城市敏捷应急管理的实现尽管依赖相关的管理制度以及外部环境的稳定等,但这些因素无法让城市在实现敏捷应急管理的过程中获得相对优势。

根据表中的数据以及核心条件识别,可以将五条路径划分为三种典型的类型。接下来,就高水平敏捷应急管理的三种模式进行分析。

一是组织机构+大数据发展水平+社会力量的参与水平型。在该模式下,大数据网络与组织机构是推动城市实现较高水平敏捷应急管理的关键要素。一方面,组织机构是实现敏捷应急管理的基石,应急管理各个阶段的开展都需要相关的机构来负责。另一方面大数据可以帮助组织机构快速收集危机事件的信息,并对信息进行汇总和处理,形成数据库,有助于危机事件的快速处理。另外,社会力量的参与也使得应急管理从政府的单一主体向多元主体转变,政府与社会各主体之间的交流和沟通可以收集危机事件爆发前后的信息,进而预防危机事件的发生。满足这一案例的城市包括深圳、杭州、上海等市。这三个城市的数字化发展水平较高,建立了比较完善的应急管理体系,有完善的应急预案和应急培训与演练,使得城市整体具有了比较高的应急意识。因此,可以依靠政府相关机构和社会力量的协同合作,借助大数据网络进行信息的交流与沟通,从而达到较高水平的敏捷应急管理。

第二是组织资源+大数据发展水平+社会力量的参与水平。在该模式下,组织资源与大数据水平是实现高水平敏捷应急管理的核心要素。在实现敏捷应急管理的过程中,组织机构对危机事件进行管理需要相应的资源作为支撑。其次,除了人、物、财之外,应急管理还需要一种特殊的资源,那就是信息与数据资源,大数据的发展和应用可以在一定程度上加快信息在应急管理各主体以及主体与客体之间的传播速度,使得各主体之间可以协同合作,避免出现信息不对称的情况,同时也可以降低危机的损害,实现数据、资金、人员、技术等融通重组,从而维持着较高水平的敏捷应急管理。典型的符合这一路径的城市是成都市。成都市的应急管理机构虽然早已建立,但是其中的职能部门并未完善,没有建立相对稳定的应急管理体系。但是成都市的应急投入较多,借助较为完备的大数据网络和社会力量的积极参与,在一定程度上也达到了较高水平的敏捷应急管理。

第三是组织机构+组织资源+大数据发展水平型。这条路径主要是针对单一主体即政府的,这种模式强调政府在应急管理中的主导作用,政府利用相对完善的大数据网络使得各专业机构之间相互协调合作,进而使得组织资源的配置达到最优,提高应急管理的效率,最终实现城市的敏捷应急管理。北京、广州市是这条路径的典型代表。这些城市具有完备的应急管理体系,同时数字化水平较高,且应急投入较多,在这种情况下,政府依靠完善、专业的应急管理体系与大数据网络,使各应急机构之间协同合作,进而获得较高水平的敏捷应急管理。

3.3 稳健性检验

本文依据相关的研究,选择提高整体一致性的阈值来观察最终的组态结果的变化。本文选择将一致性阈值由0.80提高到0.85[13],此时,高水平敏捷应急管理与非高水平敏捷应急管理的核心条件与路径模式与原来结果保持一致。高水平敏捷应急管理的总体一致性是0.92,整体覆盖度为 0.39,与原结果基本一致。另外,本文还改变了原始数据的校准区间,由原来的5%、50%、95%的四分位转变为了25%、50%、75%的四分位[14],对原始数据进行了重新校准来进一步检验稳健性,结果显示,组态结果的核心条件基本未发生改变,并且经过分析,最终的组态路径增加至6条,其中上表中的组态1、3、4仍然存在,组态2与组态5仅有个别变量发生改变,证明本文的研究结果通过了稳健性检验且具有很高的稳健性。

4 结论

本文以我国28个中心城市为案例,运用模糊集定性比较分析方法整合了技术、组织、环境维度的八个前因条件,深入分析了城市敏捷应急管理的组合路径。得出如下主要结论:第一,组织机构是实现敏捷应急管理的基础,如果没有完备和专业的组织机构,在危机事件爆发时,政府就不能有条不紊地进行应急管理工作,危机事件就会变得愈发的不可控,最终可能会导致人民的生命健康和财产安全受到严重的威胁。即使个别城市可以依靠社会力量与充足的组织资源和完善的大数据网络来维持较高水平的敏捷应急管理,但是那终究不是长久之计,稳定的敏捷应急管理的实现还是需要以完备、专业的组织机构为基础。第二,组织资源、大数据发展水平以及社会力量的参与是实现敏捷应急管理的核心要素,社会力量的参与在一定程度上增加了应急管理的主体,通过政府与各种社会力量之间的信息交流,一方面公众可以为政府的应急管理出谋划策,另一方面也可以对其进行监督,防止应急管理偏差的出现。另外,随着大数据发展水平的不断提升,政府可以借用先进的大数据网络以及各种数字技术对风险源进行实时监控,实现对危机的精准预防和快速反应,同时,利用大数据等先进的数字技术,也可以协调各应急管理机构的资源配置和职能划分,提高应急管理的效率,最终促进敏捷应急管理的实现。

参考文献:

[1] 上海市浦东新区应急管理局,上海商汤智能科技有限公司,上海智慧城市发展研究院. 应急管理数字化转型白皮书[R].上海:上海市浦东新区应急管理局,2021:1-10.

[2] 曹惠民,黄炜能.地方政府应急管理能力评估指标体系探讨[J].广州大学学报(社会科学版),2015,14(12):60-66.

[3] 李欣欣,滕五晓.敏捷治理:发展脉络及其在应急管理领域中的研究展望[J].城市问题,2023(02):38-48.

[4] 张伟东,高智杰,王超贤.应急管理体系数字化转型的技术框架和政策路径[J].中国工程科学,2021,23(4):107-116.

[5] 赵祚翔,胡贝贝.应急管理体系数字化转型的思路与对策[J].科技管理研究,2021,41(4):183-190.

[6] 郭高晶,胡广伟.我国数字政府建设绩效的影响因素与生成路径——基于31省案例的模糊集定性比较分析[J].重庆社会科学,2022(3):41-55.

[7] 里豪克斯,拉金.QCA设计原理与应用——超越定性与定量研究的新方法[M].杜运周,李永发,等译.北京:机械工业出版社,2017:13

[8] 胡淑新,王小可.大数据在应急管理中的应用[J].电脑知识与技术,2017,13(28):38-39,44.

[9] 山少男,段霞.复杂性视角下公共危机多元主体协同治理行为的影响因素与行动路径——基于元分析与模糊集QCA的双重分析[J].公共管理与政策评论,2022,11(1):104-119.

[10] 高虒源,张桂蓉,孙喜斌,等.公共危机次生型网络舆情危机产生的内在逻辑——基于40个案例的模糊集定性比较分析[J].公共行政评论,2019,12(04):101-123,192.

[11] 廖梦夏.“谣言变异”如何影响公共危机的爆发叙事——基于功能组态的模糊集定性比较分析[J].现代传播(中国传媒大学学报),2021,43(09):60-63,74.

[12] 杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界,2017(6):155-167.

[13] 郝文强,孟雪,段智慧.动态能力视角下城市数字化转型的理论逻辑与组态路径——基于全国重点城市的模糊集定性比较分析[J].电子政务,2023(7):73-86.

[14] 李艳飞,李苏梅,王亦虹,等.地方政府应急能力影响因素及其提升路径探究——基于31省面板数据的实证研究[J].中国安全生产科学技术,2022,18(4):47-53.