试论东方管理学的若干基本问题

2024-11-01王国进

摘 要: 20世纪80年代以来,我国东方管理研究及学科建设取得了可喜的进展,对丰富中国特色的管理理论及指导中国的管理实践起到了重要的引领作用,但同时也存在很多需要反思和进一步创新发展的问题。本文从中外学者关于管理定义的分歧入手,通过深入辨析,重新定义管理,并对其内涵作进一步挖掘。在此基础上,对东方管理、东方管理学等概念给出确切定义,对东方管理学的研究对象、研究宗旨、研究意义、研究方法等基本问题加以概括和分析,最后构建出全新的“基、理、治、务、比”东方管理学学科体系。

关键词: 管理;东方管理;东方管理学;学科体系

中图分类号: C 93

文献标志码: A

收稿日期:2024-07-08

作者简介:王国进,复旦大学东方管理研究院副研究员,经济学博士,研究方向:东方管理、产业经济。

文章编号:1005-9679(2024)05-0008-11 ·东方管理学·

On Several Basic Issues of Oriental Management

WANG Guojin

(Fudan University Oriental Management Research Institute, Shanghai 200433, China)

Abstract: Since the 1980s, China’s Oriental Management research and discipline construction have made gratifying progress, playing an important leading role in enriching management theories with Chinese characteristics and guiding management practices in China. However, there are also many issues that need to be reflected on and further innovated and developed. This article starts with the difference between Chinese and foreign scholars on the definition of management, and through in-depth analysis, redefines management and further explores its connotation. On this basis, precise definitions are given for concepts such as Oriental Management and Oriental Management Studies, and basic issues such as the research object, research purpose, research significance, and research methods of Oriental Management Studies are summarized and analyzed. Finally, a brand new “theoretical basis, principle, administer, important matters, and comparison” Oriental Management Studies discipline system is constructed.

Key words: management; oriental management; oriental management studies; discipline system

0 引言

20世纪80年代起,美国管理学家威廉·大内,日本学者伊藤肇、村山孚等部分美、日学者开始注意到东方国家的管理思想和管理活动。威廉·大内在其1981年出版的《Z理论》中提出了“向日本学习”的口号。伊藤肇和村山孚则将日本管理思想的源泉归结为中国古代的思想和智慧[1-2]。几乎在同一时期,我国一批有远见卓识的学者也开始关注如何从东方文化中学习管理智慧。如苏东水教授1976年开始在复旦大学讲授“《红楼梦》与经济管理”[3]。1984年,袁宝华、潘承烈等20多位学者举行座谈会,讨论开展中国传统管理思想研究工作的必要性和可能性,以扭转当时流行的谈管理“言必称西方”的偏向[4]。1985年,苏东水教授在《管理世界》第1期上发表《现代企业家的古为今用》,提出“建立有中国特色的管理科学,培养现代企业家精神” [5]。大约40年过去了,我国东方管理研究及学科建设取得了可喜的进展,对丰富中国特色的管理理论及指导中国的管理实践起到了重要的引领作用,但同时也存在很多需要反思和进一步创新发展的问题。本文拟从中外学者关于管理定义的分歧入手,通过深入辨析,重新定义管理,并对其内涵作进一步挖掘。在此基础上,对东方管理、东方管理学等概念给出确切定义,对东方管理学的研究对象、研究宗旨、研究意义、研究方法等基本问题加以概括和分析,最后构建出符合东方管理文化实际,既能被东方各国认同,又能与西方管理进行对话沟通的全新的东方管理学学科体系。

1 什么是管理和东方管理

1.1 中外学者关于管理定义的分歧

学术界对于管理的定义至今没有形成共识。长期以来许多中外学者从不同的研究角度出发,对管理给出了不同的解释。比较有代表性的外国学者对管理的定义主要有:

“科学管理理论之父”泰勒认为,管理就是“确切了解你希望工人干什么,然后设法使他们用最好、最节约的方法完成它”[6]。被称为“经营管理理论之父”的法约尔给出的管理定义是,“管理就是实行计划、组织、指挥、协调和控制”[7]。玛丽·帕克·福莱特把管理描述为“通过其他人来完成工作的艺术”[8],诺贝尔经济学奖得主赫伯特·西蒙把管理概括为“管理即制定决策”[9]。Rosemary Stewart认为:“管理是人类力量的表现,是积极创造改变世界而不是被动接受它。”[10]彼得·德鲁克认为:“管理是一种为了做出贡献而承担的责任。” [11]小詹姆斯·H·唐纳利认为,管理就是“由一个或者更多的人来协调他人的活动,以收到个人单独活动所不能收到的效果而进行的活动”[12]。费里蒙特·E·卡斯特提出,管理就是计划、组织、控制等活动过程[13]。哈罗德·孔茨指出,管理就是“设计并保持一种良好的环境,使人在群体里高效率地完成既定目标的过程”[14]。斯蒂芬·P·罗宾斯和玛丽·库尔特认为,管理就是“管理者所从事的工作。指的是协调和监督他人的工作活动,从而使他们有效率、有效果地完成工作”[15]。达夫特认为,管理就是“通过对组织资源的计划、组织、领导和控制,以有效果和高效率的方式实现组织目标的过程”[16]。海瑞格尔认为,管理是指“在负责一个组织或其中的一个单位时所涉及的任务和行动,包括计划、组织、领导和控制”[17]。德斯勒和菲利普斯认为,管理“是指一个特定组织内管理行为、管理者、管理制度、管理程序和管理过程的总和”。他们进而认为管理工作有三个特征:首先,管理者的职责始终是为公司做出更大的贡献;其次,管理者应该通过别人来顺利完成工作;如果管理者试图通过别人实现组织目标,那么他们必须善于计划、组织、领导和控制[18]。里基·W·格里芬认为,管理就是“根据组织资源(人力、财务、物质和信息)所进行的一系列活动(包括规划与决策、组织、领导和控制),其目的是以有效率的和有效能的方式实现组织的目标” [19]。理查德·L·达夫特和多萝西·马西克给管理下的定义是“通过计划、组织、领导和控制组织资源,以有效益和高效率的方式实现组织目标的过程”。该定义中有两个要点:(1)管理的四大职能:计划、组织、领导和控制,(2)以有效益和高效率的方式实现组织的目标。管理者运用多种多样的技能来履行这些职能[20]。比较有代表性的中国学者对管理的定义主要有:

周三多等认为:“管理是社会组织中,为了实现预期的目标,以人为中心进行的协调活动。” [21]徐国华将管理定义为:“通过计划、组织、控制、激励和领导这五个环节来协调人力、物力和财力资源,以期更好地达成组织目标的过程。”[22]杨文士和张雁认为“组织中的管理者,通过实施计划、组织、人员配备、指导与领导、控制等职能来协调他人的活动,使别人同自己一起实现既定目标的活动过程”[23]。苏东水认为:“管理就是因循事物发展的客观规律,合理地发挥人与其他物质资源的综合效率,以有效地实现人与自然、人与社会、人与人关系的和谐统一,达到逐步提高人的生命存在质量之一目标的过程。” [24]林根祥认为,管理是“通过计划、组织、领导和控制等环节,通过协调组织内外的人、财、物、信息、时间等资源,达到有效实现组织目标的过程”[25]。姚丽娜认为,管理是指“一定组织中的某些人,通过有效地利用人力、物力、财力、信息等资源,运用决策、计划、组织、领导、激励和控制等职能,来协调他人的活动,从而使他人与自己共同实现既定目标的活动过程”[26]。陶学荣等认为:“管理就是管理者在特定环境和条件下,对组织的有限资源通过计划、组织、领导和控制进行有效的整合和配置,以实现组织既定目标的活动。”[27]杨孝海认为:“管理是指通过信息获取、决策、计划、组织、领导、控制和创新等职能的发挥来分配、协调包括人力资源在内的一切可以调用的资源,以实现单独的个人无法实现的目标的过程。”[28]李永平认为:“管理是指一定组织中的管理者,通过实施计划、组织、人员配备、指导与领导和控制等职能来协调他人的活动,使别人同自己一起实现既定目标的活动过程。”[29]焦强、罗哲等认为:“管理是指在一定的环境和条件下,为了达到组织的目标,通过决策、组织、领导、控制、创新等职能活动来集合和协调组织内的人力、物力、财力、信息、时间等资源的过程。”[30]于本海将管理定义为:“通过有效的计划、组织、领导、控制、创新等职能对组织的资源(包括人力资源、信息资源)进行有效的配置和转换,实现组织预定目标的过程。”[31]余仰涛、朱德友将管理定义为:“管理就是在一定的社会制度等外部环境中,一个组织为了实现预期的目标,由管理者对组织内部的各种资源进行决策、计划、组织、领导、激励、控制和创新,促进其相互协调,以取得最大效益的动态过程。”[32]廖建桥认为:“管理是对一个组织内的各种资源进行合理调配的过程。”[33]芮明杰认为:“管理是对组织的资源进行有效整合以达成组织既定目标与责任的动态创造性活动。”[34]胡祖光最喜欢的是美国管理学家孔茨对管理的定义,即:“管理就是通过人把事办妥(getting things done through people)。”[35]

关于管理的定义还有很多,可以说,不仅每一个管理学大师都有自己对管理的独特定义,就连一般的管理学研究者或管理实践者也有自己对管理内涵的理解并尝试给出不同的定义,而所有这些定义听起来似乎都有一定的道理。

聂法良通过对24个中外学者对管理的定义进行分析后指出,管理定义的多样化既反映了人们所处时代管理实践、认识水平、研究立场、方法和角度的不同,也反映了管理科学的不成熟性;经过100多年的发展,中外管理学者对管理的定义基本达成一致,认为管理的实质是过程,发展的趋势是管理的定义包含4至5个要素,甚至更多,并且管理的定义会随着管理实践的发展和人们认识的深入不断发展和丰富[36]。甄建斌在全面回顾中外学者对管理的定义之后指出,经过长达一个世纪的争论,学者对管理职能的认识已经基本统一,即认为管理具有决策、计划、组织、领导、控制和创新等六项职能。他认为,管理的定义应该包含六个层面:第一,管理是在特定的环境条件下进行的;第二,管理的主体不仅包括组织,也包括个人、群体和国家;第三,管理的对象是以人为中心的一切可协调的资源,包括人、财、物、信息及时间;第四,管理的目的是有效率和有效果地实现既定目标;第五,管理的本质是协调;第六,管理的执行是通过决策、计划、组织、领导、控制、创新等职能活动实现的。他还据此给出了自己对管理的定义:管理是管理者在特定的环境条件下,通过决策、计划、组织、领导、控制、创新等职能,协调人、财、物、信息、时间等资源,以期有效率和有效果地实现既定目标的动态协作过程[37]。该定义将管理视为“过程”,从环境、主体、对象、目标、本质、职能等六个方面进行了严格的限定,力图兼顾中外各派学者关于管理定义的偏好,并为未来继续优化预留空间,可谓面面俱到,用心良苦,应该说是比较严谨、规范的一种定义了。不过,此定义还是有美中不足之处:其一,将管理视为“过程”目前尚不能为各方一致接受;其二,“过程”前面的限定语太多,不便于理解、记忆、运用和传播。那么,我们该如何给管理下定义呢?

1.2 本文对管理定义与内涵的再认识

笔者认为,给管理下定义应满足以下三个条件:第一,能比较准确地反映管理的本质或最主要的特征,而不必面面俱到;第二,简单明了,便于理解、记忆、传播和实践;第三,具有开放性,为后续对此概念进行补充完善留下足够空间。据此,笔者认为,管理就是协调。

之所以将管理定义为“协调”,主要有以下几点理由:(1)“协调”一词能反映管理的最主要特征及东方文化特色。在上文所列举的15条外国学者对管理所下的定义中有2条含有“协调”,在上文所列举的15条中国学者对管理所下的定义中有9条含有“协调”。可见,“协调”在中外管理学者的眼里都是比较重要的“管理”的特征,而中国学者更倾向于认为管理是一种协调活动,其背后原因应该与东方文化注重配合、讲究秩序的文化背景有密切的关系。所以,以“协调”来定义“管理”既能体现管理的最主要特征,又能体现东方文化的特色。(2)“管理就是协调”非常简单明了。在管理学发展的100多年历史里,西蒙的定义“管理就是决策”之所以至今仍令人耳熟能详,就是因为其简单明了。以“协调”这一更能体现管理特征的词汇替代“决策”一词,有利于人们对管理的理解、记忆、传播和实践。(3)“管理就是协调”具有较大的开放性,它有利于人们结合环境的变化,对管理的内涵和外延不断进行丰富和完善。

当然,仅仅靠“管理就是协调”这几个字还无法全面阐释“管理”。所以,有必要进一步分析管理的内涵,即:为何管理?谁来管理?管理什么?如何管理?如何评判管理的结果?

为何管理,即管理的目的是什么。德鲁克认为管理有三大任务:实现组织的特定目的和使命;使工作富有成效,员工具有成就感;处理对社会的影响与承担社会责任[38]。虽然“任务”相对于“目的”而言要具体和形象得多,但德鲁克所概括的三大任务也基本上道出了管理的目的。为便于管理的研究者和实践者抓住重点,笔者在德鲁克的“三大任务”论基础上,将管理的目的概括为四个关键词,即:效率、效益、稳定、福利(参见图1)。现代管理的概念是伴随社会化大生产在西方国家首先出v+K2ewsuGhphDDS3atiWab0FbsOM2XwqZaBulHKhWVY=现的,其直接目的就是通过研究和改进工具化的人的动作,提高生产效率,创造更高效益。人类早期的管理则是伴随古代社会和国家的治理而出现的,其目的主要侧重于社会和国家的稳定。现在和未来,随着劳动生产率的提高和人自身价值的进一步凸显,管理的目的还要增加“福利”这一内容,甚至“福利”会成为管理的终极目的。因为无论是提高效率、效益,还是谋求稳定,都是为了提高人的福利。这里的“人”既包括管理者,又包括被管理者;既包括组织内的人,又包括组织外的人,即社会上的人。

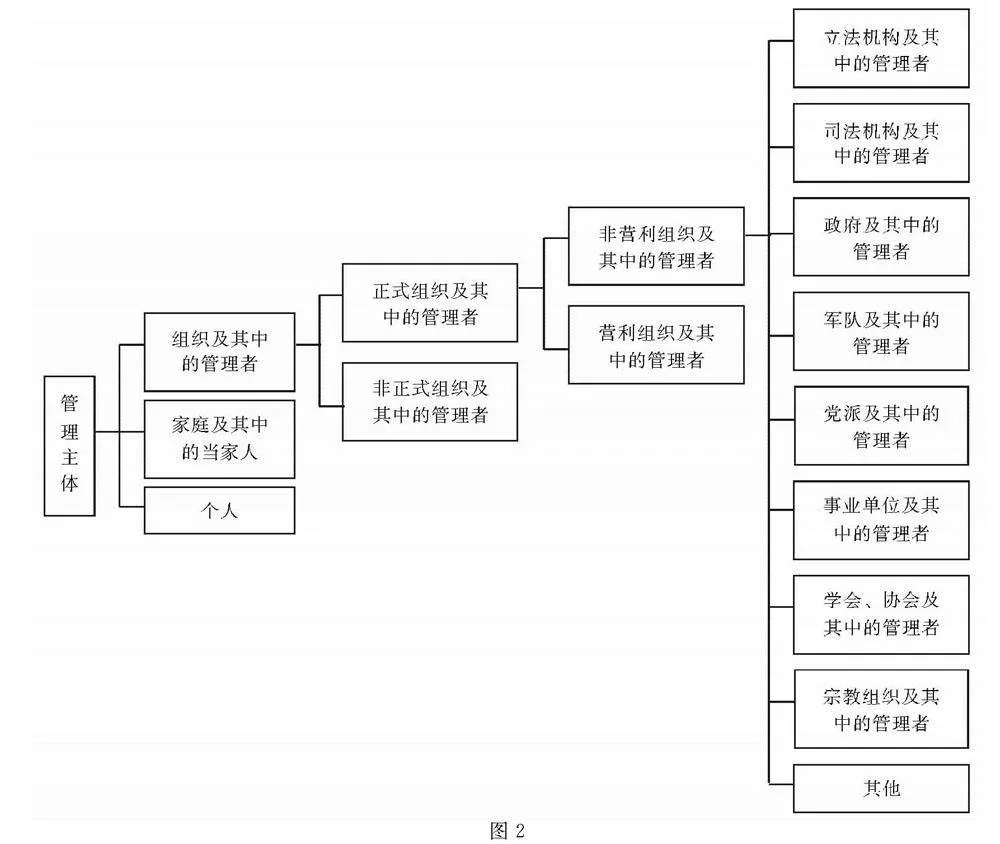

谁来管理,即管理的主体是谁?一般认为,管理的主体是政府、党派、企业、各种非政府和非营利组织及其中被赋予一定权力和地位的管理者。事实上,群体及其中的领袖、家庭及其中的家长、个人也是管理的主体。比如,三五个人自由组合外出旅游,为统一行动,规避风险,每一个人都要服从群体及群体中因个人威望或影响力等自发形成的“领袖”(领头者)的管理。这类群体就是非正式组织。家庭是社会的基本单元,其稳定、发展对社会的稳定、发展具有至关重要的影响,家庭及家庭中的“当家人”也是管理的主体。此外,各种正式组织、非正式组织和家庭中的个人也存在自我管理的问题。所以,管理的主体应包括组织及其中的管理者(领头者)、家庭及其中的当家人、个人(参见图2)。

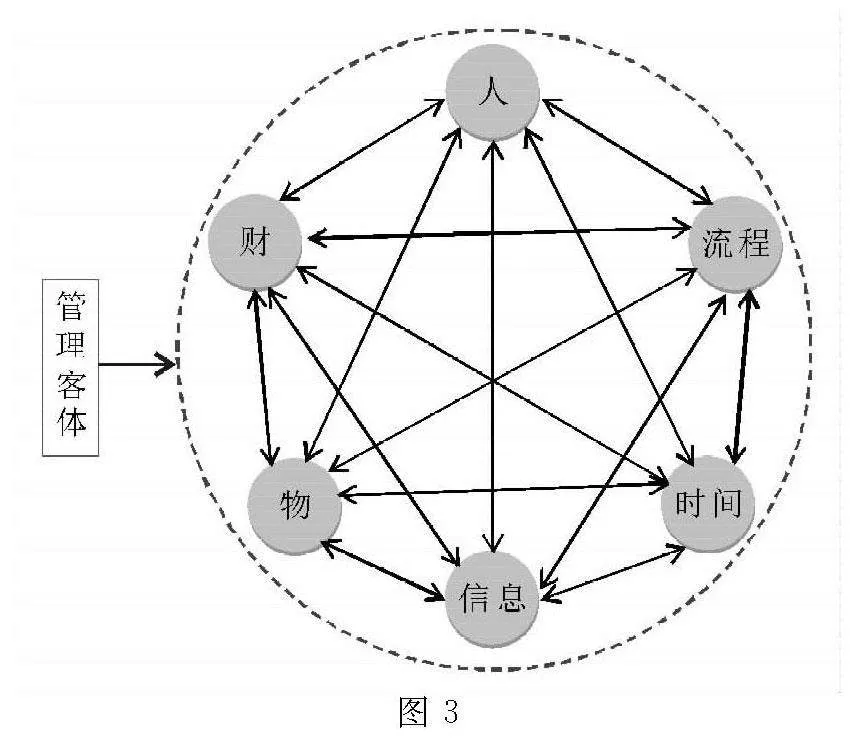

管理什么,即管理的对象或客体。这一问题看似简单,却也经历了一个不断演化的过程。上世纪80年代有学者曾将管理的客体大致分为三类:物、人、人-物或(人)关系[39]。现在应该不会有太多人同意这种分类。因为随着人类认识世界和改造世界的深入,财、信息、时间等可被协调的资源以及流程等业务的组织和作业的方式也被纳入管理的对象,将来可能还有新的内容被纳入管理的客体。所以,管理的客体应包括人、财、物、信息、时间等一切可以被协调的资源、流程等业务的组织和作业的方式,以及上述资源、业务组织和作业方式之间构成的各种关系(参见图3)。

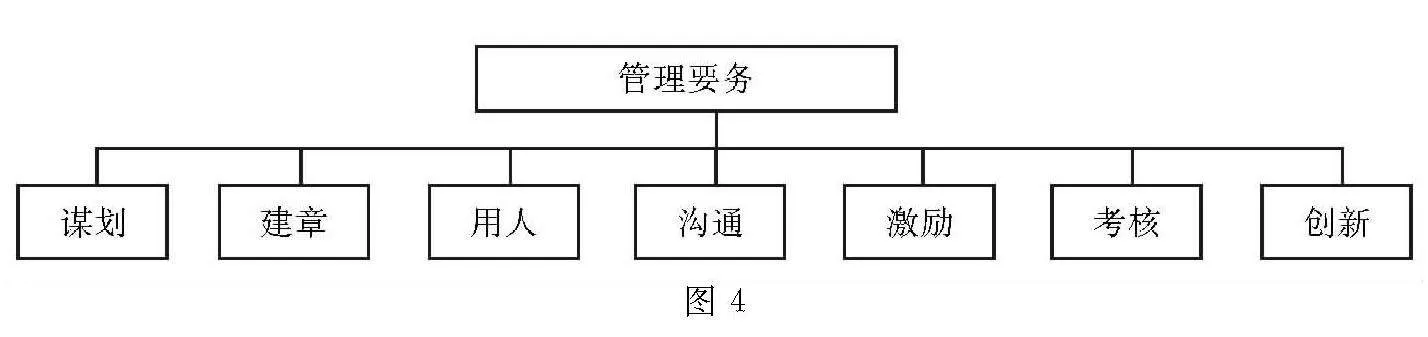

如何管理?即如何通过谋划、建章、用人、沟通、激励、考核、创新等要务(参见图4)实现管理的目的,这是管理研究的重点。古今中外对于如何管理的研究各有侧重,有的着眼管理的过程,有的着眼管理的技术,有的着眼管理的模式,有的着眼管理的文化,有的着眼管理的思想,研究成果可谓汗牛充栋,对于人类社会的进步起到了非常积极的推动作用。随着管理环境的变化以及管理对象范围的不断扩大,需要研究的新情况、新问题也会层出不穷。因此,管理研究永无止境。

如何评判管理的结果?即管理的绩效评价。绩效包括成绩与成效。评判管理的绩效必须与管理的目的相结合。由于管理的目的不仅包括效率、效益、稳定,还应包括福利,所以,管理绩效的评价方式应不断优化。

1.3 什么是东方管理

东方管理是一个相对于“西方管理”的概念。薛求知认为:“广义的东方管理具有共同的哲学基础,即儒学和佛学;具有共同的现代价值,就是对人的重视和尊重、寓人治于法治、社会集体和个人共存。” [40]他将哲学基础和现代价值作为区分东方管理和西方管理的标准,还是比较有说服力的。按照这一标准,我们可以给事实上存在、但学术界还没有明确定义过的“西方管理”下一个定义,即:西方管理是西方管理情境(文化背景、民族特性、地理环境等)下,按照西方的哲学基础、共同价值、思维方式、研究方法、研究范式形成的关于协调的理论体系。我们现在所接触的管理理论主要是西方学者的研究成果,即“西方管理”。上世纪80年代以后,随着日本和亚洲四小龙的崛起,以及中国经济的不断进步,东方管理日益引起学术界的重视,一批有远见卓识的中国学者率先举起“东方管理”的大旗,并开展系列研究,形成了一批宝贵的研究成果,“东方管理”的概念也逐步为大家所接受。由于笔者在上文中已经给出了“管理”的定义——“管理就是协调”,所以,只要弄清楚什么是“东方”即可。

那么,什么是东方呢?季羡林先生认为,世界存在四大文化圈:古希腊、罗马一直到近代欧美的文化圈;从古希伯来起一直到阿拉伯国家的伊斯兰文化圈;印度文化圈和中国文化圈。第一个文化圈构成了西方大文化体系,第二、三、四文化圈构成了东方文化体系[41]。李萍从地理意义、历史意义、宗教意义、政治学意义、文化学意义等多个角度对东、西方的划分进行了分析。她指出,地理上的区分只是一个基础,理论价值或哲学分析的意义不大;历史意义上的区分关注的是时间的流变;宗教意义上的区分不仅充满了纷争,而且包含了血腥的对抗,至今也未能获得比较一致的共识;政治学上的划分则凸显了社会主义阵营与资本主义阵营的冲突与对抗;在文化学上,西方指以西欧为主的文明形态,东方则指以儒学、伊斯兰教、佛教或印度教为主的文明形态。她认为:“文化学的划分有一个最大的长处,那就是它是世俗的、流动的、开放的,这样,就可以容纳更多的、不断增长的内容。”不过,她同时也认为:“仅仅持有文化视角也是很有限的,因为它更接近人类学的描述,在理论上难以有独立合理的建树。”她以思维方式、价值观为主线进行比较,将东方文化分为五大区域:东亚儒家-泛儒家文化圈、东南亚佛教文化圈、南亚印度教文化圈、西亚伊斯兰教文化圈和犹太文化圈[42]。

李萍对“东方”的理解与季羡林比较接近,并且对“东方”的划分比季羡林更细。不过,她与季羡林同时将古希伯来文化的发源地(现以色列国所在地)划入“东方”的范围。对此,笔者的观点与他们略有不同。虽然从地理位置来看,古希伯来文化发源地处于西亚,并且古希伯来文化孕育出来的犹太教对公元7世纪出现的伊斯兰教影响很大,但是,犹太教后来逐渐演化出基督教,使得古希伯来文化成为与古希腊哲学和古罗马法制文明并列的西方文化的三大基础。也就是说,从文化背景、哲学基础和价值观的角度来看,以色列更接近于“西方”。不仅如此,以色列也自认为是西方国家,其军事、科技、经济都比较发达,近几十年与美国等西方国家深度融合。所以,本研究所指的“东方”并不包括地处亚洲的以色列。不过,被西方人视为自己历史一部分的古埃及所在地北非地区,由于其现在是横跨亚非两洲的伊斯兰国家埃及的一部分,所以,本研究将今天的埃及视为“东方”的一部分。按此标准,本文所指的“东方”包括东亚儒释道文化圈、南亚印度教文化圈、西亚和北非的阿拉伯-伊斯兰教文化圈、蒙古和中亚游牧文化圈、东南亚文化圈,或者说,“东方”指除以色列以外的所有亚洲国家和北非的埃及。

综上所述,东方管理是专指东亚儒释道文化圈、南亚印度教文化圈、西亚和北非的阿拉伯-伊斯兰教文化圈、蒙古和中亚游牧文化圈、东南亚文化圈等东方管理情境下,按照东方的哲学基础、共同价值、思维方式、研究方法、研究范式形成的关于协调的理论体系。简言之,东方管理就是关于东方国家的协调理论体系。

2 什么是东方管理学

2.1 定义

国内最早出版“东方管理学”专著的学者胡祖光教授认为,东方管理学主要是以管理中的人为研究对象的管理理论[43]。他将研究的对象聚焦在“人”上,这与东方国家(主要是中国)注重人的研究的实际比较契合。不过,根据上文对管理及东方管理的定义,笔者认为,东方管理学是研究东方管理情境下的管理思想、管理实践和管理规律的学科。

2.2 研究对象

管理学的研究对象是管理活动的客观规律,旨在为管理实践活动提供一套具有普遍性、系统性的管理知识、原理、原则和可操作的方法,其特点在于实用性和工具性[44]。东方管理也是管理,在研究对象上与西方的管理学不应有什么明显的不同。因此,东方管理学的研究对象是东方管理活动的客观规律。不过,从目前的研究成果来看,不少东方管理的研究者偏重整理中国古代管理思想,借以发掘管理规律,对东方国家社会化大生产和全球化背景下管理规律的发掘和提炼严重不足。有的学者虽然也意识到这样做不妥,但在实际开展研究时,可能囿于研究资料的短缺或对管理实践的陌生,仍没能真正突破,以至于给人留下“东方管理就是翻故纸堆”的印象。对此现象,彭贺和苏宗伟[45]、苏勇和于保平[46]、吕力[47]等学者早已撰文分析过。笔者以为,包括中国在内的东方各国都有辉煌、深厚的文化积淀,这是当代东方管理思想的源头和沃土,大力弘扬东方优秀传统文化,既是时代的需要,也是道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的应有之义。但仅仅埋头研究传统,忽视历史与现实的联系,会严重影响东方管理学的创新与发展。东方管理学的研究对象既要关注传统管理活动中的管理规律,更要重视当代管理活动的客观规律;既要关注中国的管理思想和管理实践,也要关注其他东方国家的管理实践。

2.3 研究宗旨

东方管理学的研究应在东方国家治国理政、社会管理、企业管理、家庭管理和个人修身等实践基础上,抽象出东方管理学的基本原理,构建全新的东方管理学学科体系,从而丰富我国本土管理研究成果,推动东方管理学成为贴近东方管理文化实际,既能被东方各国认同,又能与西方管理进行对话沟通的特色学科。具体包括以下三个方面:

1.提炼和总结东方管理情境下的管理规律。四大文明古国全部出现在东方国家。悠久的历史文化传统和丰富的政治、经济、文化、军事、宗教等管理实践为东方国家孕育了灿烂的管理思想。中国先秦时期的《周易》《尚书》《国语》《老子》《论语》《墨子》《管子》《荀子》《韩非子》《孙子兵法》,西汉时的《盐铁论》,北魏时的《齐民要术》,北宋时的《富国策》,南宋时的《财计》,明代的《生财有大道》《天工开物》,清代的《理财》《商战》《资政新篇》,民国时期的《民生主义》;印度吠陀时代晚期的《奥义书》,孔雀王朝时期的《利论》(也译作《政事论》或《治国安邦术》,梵语意为“国王利益的手册”)和《摩奴法典》,公元前500年至公元300间成书的《薄伽梵歌》;古巴比伦的《乌尔纳木法典》《汉谟拉比法典》,阿拉伯伊斯兰文化经典《古兰经》等文献蕴含了丰富的东方管理思想。上世纪80年代以来,日本、亚洲四小龙的崛起,中国改革开放的巨大成功以及印度、阿拉伯国家本土企业的国际化发展积累了丰富的管理实践案例。然而,相比于西方国家管理研究的不断深化和理论体系的不断完善,东方国家在管理理论研究和管理实践的探索方面,还要落后许多,管理研究“还未形成完整的理论体系,范式和方法论的发展没有取得重要突破,对国际核心管理理论影响较弱” [48]。这对于有着悠久历史文化和充满哲理智慧的东方国家人民来说,是一种巨大的遗憾。包括中国在内的所有东方国家的学者、企业家、政治家及各种正式、非正式组织的管理者都应高度重视这一差距,并切实组织和投入资源,提炼和总结东方管理情境下的管理规律,为指导东方国家的管理实践和丰富、发展管理学的理论体系贡献东方智慧。

2.促进东西方管理文化的交流与融合。人类文明的发展除了靠各地人民自身的不断创造和积累外,主动或被动地与其他文明进行交流和融合,也是重要的原因。构成中国文化的五大支柱(远古固有文化、儒家文化、道家文化、中国化的佛教文化、马克思主义文化)中就有两大支柱属于外来文化;印度文化体系中不仅有种姓、印度教、村社制、吠陀,也绕不开蒙古文化、伊斯兰文化、基督教文化等外族文化的深刻影响;阿拉伯-伊斯兰文化更是通过“翻译运动”快速融汇古希腊、古罗马、古希伯来文化,以及埃及、波斯、印度等外族文化的精髓,成为中世纪时集世界文明之大成、大大高于欧洲的文化;二战后的日本则是凭借历史上消化吸收儒释道文化的基础,积极引进、消化、吸收西方先进文化,才在短短的几十年间由战后的满目疮痍一度快速崛起为世界第二强国。20世纪末以来,随着经济全球化、世界一体化的深化,各国间的交流与联系愈益频繁。中国在改革开放初期向西方发达国家学习了不少先进的科学技术和管理理论,今后我们也应当立足东方文化背景和管理实践为管理学的发展做出独特的贡献,并在经济、管理等东西方共同关心的问题上,与其他东方国家及西方国家的学者、各领域的管理者开展广泛的交流与合作,共同探索管理的理论、手段和方法,共同塑造世界的未来MclIKdqIWzEiiH9RQ+5y2nUdIu035YSdZE26zOa24KE=。

3.推动东方国家管理水平迈上新台阶。历史悠久的东方各国在适应自然、改造自然的历史进程中无不拥有丰富的管理实践。战国末年秦国水利家李冰父子以“深淘滩,低筑堰”的因地制宜和系统思想为指导,就地取材修建的都江堰工程,集分流、引水、溢洪、排沙于一体,至今仍发挥着重要的作用;秦始皇统一中国后实行的郡县制是典型的直线制组织管理模式;自公元前7世纪到明朝末年,经历2000余年才建好的万里长城涉及多级管理系统,其建造、使用以及设施、机构的配备,充分体现了系统管理的思想。古印度的阿育王通过推行一系列社会政策,试图为所有人提供公正和平等的机会。四大哈里发时期阿拉伯人采取萨珊波斯的行省制度来管理庞大的新国家。然而,近现代以来,东方国家的管理水平因为社会化大生产的滞后而落在西方发达国家的后面,对国家和社会、经济的管理主要通过学习西方国家的管理理论。作为东方国家的管理者,有的结合本国的传统文化,对西方管理理论进行创造性的改造,进而指导管理实践,取得了非常突出的成绩;有的罔顾本国文化,盲目引进,食洋不化,以致西方理论水土不服,管理效果大打折扣。因此,立足东方管理文化沃土,归纳提炼与东方文化相适应的本土管理理论体系,推动东方国家管理水平迈上新台阶,具有非常重要的迫切性和重要性。

3 东方管理学的研究意义

改革开放后,我国的综合国力大大提升,经济总量已稳居世界第二,占世界经济的比重达到17%左右。随着世界经济发展的重心由西向东转移,在可以预见的未来,不仅中国的综合实力会继续上升,文化深厚、人口众多的其他东方国家也会不断提升综合国力。在此背景下,凝练东方国家古今智慧,兼容西方管理成就,创新和发展东方管理理论,引领我国乃至整个东方国家的管理实践,已成为时代赋予管理学者的重任。与此同时,我国国家层面高度重视传统文化的传承、创新与根植其土壤的、包括经济学、管理学在内的人文社会学科建设。因此,创新和发展东方管理理论既有迫切的理论价值,又有重要的实践价值。

苏东水教授曾从六个方面阐述了东方管理学的理论价值,即:包容性,人本性,系统性,创新性,柔和性,服务性;还从四个方面阐述了东方管理学的实践价值,即:东方管理的推广代表了企业管理人性化的方向,东方管理的普及有利于提升产业竞争力,东方管理的应用有助于人与自然、人与社会、人与人关系的和谐发展,东方管理的探索将促进治国、治生、治家、治身思想的升华和创新[49]。对此,笔者基本认同,仅补充两点理论价值和一点实践价值。

3.1 东方管理学具有自主性的理论价值

习近平总书记强调:“加快构建中国特色哲学社会科学,归根结底是建构中国自主的知识体系。要以中国为观照、以时代为观照,立足中国实际,解决中国问题,不断推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,不断推进知识创新、理论创新、方法创新,使中国特色哲学社会科学真正屹立于世界学术之林。” [50]管理学介于自然科学和社会科学之间,其作为社会科学的特性,要求东方国家的管理学者立足东方的实际,构建具有东方特色的管理学理论体系。对于中国学者来说,主要是立足中国实际,解决中国问题,为管理学的知识创新、理论创新、方法创新贡献中国智慧。

3.2 东方管理学具有体现时代性的理论价值

进入21世纪以来,以中国为首的东方国家飞速发展,综合实力连上台阶,而西方资本主义国家因为自身体制、机制的原因陆续陷入衰退,即使科技、经济、军事实力最强的美国也债台高筑、矛盾激化、危机四伏,世界经济的重心和未来的希望已经不可逆转地转向以中国为首的东方国家。在此时代背景下,不能再指望学习和引进连西方自身问题都无法解决的管理理论。东方国家的管理学者必须从自身的优秀文化中汲取营养,结合东方的实际,构建新的管理学理论体系。这既是时代交付的责任,也是时代赋予的机遇。世界历史的发展一再证明,经济发达的地方就是理论繁荣的地方。不久的将来,东方管理学一定会伴随东方各国的再度崛起而繁荣完善,并进一步推动东方文明的伟大复兴。

3.3 东方管理学具有增强东方国家互信、互通、合作,进而提升区域凝聚力、竞争力和综合实力的实践价值

东方国家地缘相近、文化相通,但在近现代普遍遭受帝国主义的侵略和蹂躏,甚至连民族文化也被割裂和替代。东方管理学的研究过程及成果的陆续推出,有利于唤醒东方国家的民族文化记忆,提升东方国家的民族自信心和自豪感。其学术成果的传播也有利于打破西方殖民时期设下的民族藩篱,增强东方国家间的互信、互通与合作,进而提升东方国家的区域凝聚力、竞争力和综合实力。

4 东方管理学的研究方法

东方管理研究滞后,除了社会化大生产发展滞后外,在管理方法上也可找到原因。苏勇和段雅婧指出:“管理学自诞生以来,在方法论问题上一直存在科学主义和人文主义的争论。科学主义强调追求客观规律和因果关系,强调对自然科学研究方法的运用。人文主义则主张重视情境的影响,基于特定背景对研究对象进行深入的理解和描述。二者的分歧体现了管理学研究中不同的本体论前提和认识论基础,在方法论上则表现为实证论和诠释论的分歧……繁琐复杂的研究方法并不代表所研究的问题得到了更深入的探讨,也不等同于更加接近真理。随着研究的发展,部分学者也开始意识到,情境对于管理学研究的重要性,诠释主义也因此开始得到学界的重视。”鉴于西方管理确实更加完善,他们建议:“作为后来者的东方管理更应该积极探索和吸纳西方管理研究经验,以包容的学习态度不断完善自身领域的研究。” [51]

彭贺则从东方管理研究包含众多研究领域出发,认为东方管理研究需要多种研究策略的综合运用。“东方管理科学研究应该以中层理论为突破口,以质性方法作为理论生成手段,以定量方法作为理论验证工具。东方管理思想史的研究应该从表层研究向深度理论建构发展,突破传统考据研究方式,转向规范的质性研究,将意识形态纳入研究变量,克服自身价值的干扰。东方管理伦理的研究应从企业社会责任转向本土商业价值再造,具体方法上应该描述与理解并举,不回避意识形态,强化价值引导功能。东方管理哲学研究应从对管理本质的把握转向对管理实践的批判,以问题为中心,强化分析力度,以马克思主义理论为指导,强化规范功能。” [52]

此外,还有很多学者对我国管理学研究方法进行了批评,并对东方管理的研究方法提出了很好的建议。如:徐淑英号召学术界关注负责任的研究[53]。李宝元等认为:“唯有开放心智、交互学习,融入主流、中西合流,建立多元范式相互制衡竞争的管理学研究新体制,才是中国管理学得以‘自处’的基本方向和出路。”[54]尤树洋等认为:“在未来的学科建设中,一方面,要注重从实践中归纳并考察中国独有的管理现象;另一方面,也应该与国际学术同行积极对话,在现有西方成熟管理理论中寻找适合于我国管理学发展的理论范式。” [55]孙继伟和巫景飞则建议,纠正实证研究的狭隘化,扶持非主流研究方法,避免量化与质化研究方法失衡[56]。

笔者认为,东方管理学的创新也应该包括管理方法的创新。这倒不是说,我们一定要弄出一套标新立异的新方法,而是要牢牢把握东方管理学作为实践学科的基本属性,凡是能提炼管理规律和解决管理问题的方法都可以拿过来使用。东方管理研究应以唯物辩证法为根本方法,注重多学科结合、古今中外结合、量化研究与质化研究结合、实证研究与规范研究结合,灵活使用案例调查法、归纳法、演绎法、比较法、系统分析法、扎根方法等多种具体方法。

5 东方管理的理论体系

东方管理学应在全面消化吸收国内外东方管理研究成果的基础上,重点研究以下内容:(1)东方管理学的理论基础。包括东方管理学的文化渊源、东方主要国家的管理思想、东方主要国家的管理实践。(2)东方管理基本原理的提炼。笔者认为,东方管理的基本原理是“律己利人,自强不息”,对此,笔者将写专文论述。(3)东方主要国家从古至今(特别是“今”)在治国、治生、治家、治身方面的共同理念、思想及具有规律性的模式、手段、方法、技巧、工具等。(4)东方主要国家从古至今(特别是“今”)在谋划、建章、用人、沟通、激励、考核、创新等管理要务方面的思想、原则、模式与方法。(5)东西方之间、东方主要国家之间、儒释道文化圈主要国家之间在管理理论和管理实践方面的比较分析。(6)对包括东方管理在内的管理学理论发展前景的展望。笔者拟在此基础上,构建符合东方管理文化实际,体现东方各国管理实践、管理思想的最新成果,既能被东方各国认同,又能与西方管理进行对话沟通的全新的“基、理、治、务、比”东方管理学学科体系(参见图5)。

6 结论与展望

综上所述,从全球范围来看,我国学者较早开展东方管理研究并取得了一些原创性成果。但目前还存在研究力度较弱、研究边界模糊、研究对象陈旧、研究方法单调、表达方式偏旧等方面的不足。笔者从中外学者关于管理定义的分歧入手,通过深入辨析,将管理定义为“协调”,并从管理的目的、主体、客体、要务、考核等五个方面对其内涵作了进一步挖掘。在此基础上,对东方管理、东方管理学等概念给出了确切的定义,对东方管理学的研究对象、研究宗旨、研究意义、研究方法等基本问题加以概括和分析,最后构建出全新的“基、理、治、务、比”东方管理学学科体系。未来,东方管理学将不断得到重视和发展,其创新路径大致有三条:

6.1 沿着东方传统的管理研究路径,几乎不依赖于任何既有西方管理理论的创新

这种研究路径尽管与西方科学研究的路径有较大的差别,却是适合东方国情与思维方式的路径,并在历史上形成了大量行之有效的管理思想、管理方法和管理模式。事实上,探索自然界和社会发展规律的路径并非西方科学方法这一条路径。早在西方科学研究范式出现以前,中国人就用自己的方法探索自然规律,并取得了包括四大发明在内的众多发明成果;古印度也在医学、数学、天文学和地理学等众多领域取得了显著的成就。20世纪中期以来,日本在“集东西方百家之长”的过程中,产生了上野洋一、石川馨、野中郁次郎、大前研一等一批享誉国内外的管理学家,创造了“日本式管理”。改革开放后,中国经济取得了巨大的发展,我们不仅在国家治理和社会管理方面取得了显著的成绩,也因为多种所有制并存情况下的企业组织形态和数量众多,在具体企业管理方面也积累了非常丰富的案例,一些企业甚至提出了自己的管理模式,如海尔的“人单合一”管理模式,新希望的“三否定的战略决策模式”、华为的“四化”(职业化、规范化、表格化、模板化)管理模式、小米的生态链布局模式。其他东方国家也有比较符合本国实际的特色管理创新,如,印度公私并存的混合经济管理模式、朴素式创新,阿拉伯-伊斯兰文化圈的“第四管理模式”,新加坡的“淡马锡模式”等。考虑到东方国家的古代管理智慧博大精深,第二次世界大战后各国经济总体上获得了稳定发展的机会,管理实践和管理实案例十分丰富,如果能对东方国家历史及近几十年的管理实践进行概括总结,并加以抽象化、体系化,一定能创造出有别于现行西方管理学理论的新的管理理论体系。

6.2 使用科学的方法,在现有西方管理理论基础和东方管理情境上的创新

这种创新可以是对现有西方管理理论的补充,也可以通过找出西方管理理论的破绽,持续深化研究,从而完善现行西方管理理论体系。日本学者石川馨的“全公司质量管理理论”就是将国外先进质量管理理论和方法与日本实践相结合的典范。其他东方国家的管理学者也可以像石川馨那样,通过借鉴和使用国际通行的研究范式,结合东方管理情境,对现有西方管理理论进行深化研究,贡献东方智慧。

6.3 以西方现成理论(特别是科学管理的理论)检验东方国家的管理实践

这是东方国家大多数管理学者正在做的事情。这样做虽然对于管理学理论的丰富意义不大,但有利于东方国家迅速学习西方国家管理理论的最新成果,缩小东方管理学理论与国际学科前沿理论的差距。实际上,日本管理学的发展,最初主要是从本国具体国情出发,消化吸收世界各国最优秀的管理成果(其中主要是美国的管理理论,其次是欧洲国家的管理理论,对中国的“两参一改三结合”,日本也进行过比较深入的研究)。中国在改革开放早期直到现在都比较注重学习西方管理学知识。但在学习的过程中,除了教条主义与经验主义外,还存在两个容易被忽视的严重问题:一是学习得不认真,对于很多东西一知半解就匆忙实施,在执行的过程中更是粗枝大叶,执行不到位,最终的效果自然大打折扣,以至于印度软件企业的负责人批评道:“中国软件业落后的原因在管理” [57]。当然,中国企业并非都存在管理落后的问题。在引进西方管理方面,华为的“先僵化、后优化、再固化”的做法就非常值得很多东方国家的企业学习。二是过分夸大东方文化的特殊性,完全否定西方管理理论和管理经验,完全不考虑西方管理理论是社会化大生产基础上的成功管理实践的升华,在应用于程序化工作时具有一定的普适性。笔者以为,对于西方的管理理论,该学的还是要认真学习,特别是要结合东方的实际情况进行优化和本土化,这有利于我们少走弯路,提高效率。

以上三种路径,难度由高到低,管理创新工作可以沿着三种路径同时进行。一方面,东方各国的管理学者完全可以在非程序化工作基础上抽象出具有东方特色的管理理论体系;另一方面,权变管理、中庸之道等东方管理思想运用于程序化工作的效果也需要科学的验证,这为东方国家的管理学者耐心针对程序化工作深入开展研究提出了更高的要求。

参考文献:

[1] 伊藤肇. 东方人的经营智慧[M]. 琪辉,译. 北京: 光明日报出版社, 1986.

[2] 村山孚. 日本的管理现代化和中国的古典思想[J]. 杨冶,林新生,译. 现代日本经济,1985(1): 56-59.

[3] 苏东水. 苏东水文集[M].上海:复旦大学出版社,2016:441.

[4] 雷恩,贝德安. 管理思想史(第7版)[M].北京:中国人民大学出版社,2022:译者序.

[5] 苏东水. 苏东水文集[M].上海:复旦大学出版社,2016:124.

[6] 雷恩.管理思想的演变[M]. 李柱流,肖聿,译.北京:中国社会科学出版社,2002:149.

[7] 法约尔.工业管理与一般管理[M].北京:中国社会科学出版社,1982.

[8] 福列特.福列特论管理[M].吴晓波,等译.北京:机械工业出版社,2013.

[9] 西蒙.管理行为 [M]. 詹正茂,译.北京:机械工业出版社,2004:27.

[10] 鲍迪.管理学(第2版)[M].韩婷,等译.北京:经济管理出版社,2004:9.

[11] 德斯勒,菲利普斯.现代管理学[M].北京:清华大学出版社,2010:5.

[12] 唐纳利. 管理学基础——职能·行为·模型[M].李柱流,苏沃涛,等译. 北京:中国人民大学出版社,1982.

[13] 卡斯特.组织与管理:系统方法与权变方法[M].傅严,译.北京:中国社会科学出版社,2000.

[14] 孔茨.管理学[M].张晓军,等译.北京:经济科学出版社,1998:23.

[15] 罗宾斯, 库尔特. 管理学(11版)[M]. 李原,译.北京: 中国人民大学出版社, 2012:8.

[16] 达夫特.管理学(原书第7版)[M].范海滨,王青译.北京:清华大学出版社,2009:7.

[17] 海瑞格尔.管理学基于能力的方法(第10版)[M].北京:清华大学出版社,2009.

[18] 德斯勒,菲利普斯.现代管理学[M].北京:清华大学出版社,2010:5.

[19] 格里芬.管理学:第9版(精要版)[M].北京:中国市场出版社,2011:4.

[20] 达夫特,马西克.管理学原理(第一版) [M].北京: 机械工业出版社,2012.

[21] 周三多,等.管理学——原理与方法(第三版) [M].上海:复旦大学出版社, 1999:10.

[22] 徐国华.管理学[M].北京: 清华大学出版社,2001.

[23] 杨文士,张 雁.管理学原理[M].北京:中国人民大学出版社,2003.

[24] 苏东水.东方管理学[M].上海:复旦大学出版社,2005:4.

[25] 林根祥.管理学基础[M].武汉:武汉理工大学出版社,2006:4-5.

[26] 姚丽娜.管理学教程[M].杭州:浙江大学出版社,2007:2.

[27] 陶学荣.现代管理学[M].南昌:江西出版集团,2007:1-2.

[28] 杨孝海.管理学[M].成都:西南财经大学出版社,2008.

[29] 李永平.管理信息系统[M].2版.北京:科学出版社,2009:24-25.

[30] 焦强,罗哲.管理学[M].成都:四川大学出版社,2009:3-4.

[31] 于本海.管理信息系统[M].北京:高等教育出版社,2009:3-4.

[32] 余仰涛,朱德友.管理学实务概论[M].武汉:武汉大学出版社,2009:2-3.

[33] 廖建桥.管理学[M].武汉:华中科技大学出版社,2010:3-4.

[34] 芮明杰.管理学:现代的观点(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2013:23.

[35] 胡祖光.东方管理学[M].杭州:浙江工商大学出版社,2019:前言.

[36] 聂法良.不同管理定义的分析与启示[J].青岛科技大学学报(社会科学版),2013,29(2):74-76.

[37] 甄建斌.“管理”定义再审视——基于中文和学术视角[J].农村经济与科技,2018,29(4):238-239.

[38] 那国毅.德鲁克的1358——之管理的定义[J].IT经理世界,2005(15):104-105.

[39] 秦文彦.管理客体及其对管理学的影响[J].人文杂志,1987(5):10-15.

[40] 薛求知.国际视野下的东方管理[J].跨文化管理,2017(2):1-7.

[41] 季羡林. 21世纪:东方文化之光必将普照世界[J].今日中国,1996(2).

[42] 李萍.陌生的近邻——东方管理哲学研究 [M].北京:中国人民大学出版社,2022:3-5.

[43] 胡祖光.管理金论——东方管理学[M].北京:电子工业出版社,1994:代序.

[44] 彭光灿,李道模.管理学与管理哲学的联系与区别——从研究对象及学科属性视角[J].理论月刊,2012(2):53-56.

[45] 彭贺,苏宗伟. 东方管理学的创建与发展: 渊源、精髓与框架[J]. 管理学报,2006(1): 12-18.

[46] 苏勇, 于保平. 东方管理研究: 理论回顾与发展方向[J]. 管理学报,2009(12): 1578-1587.

[47] 吕力. 什么是“中国管理学”研究的本体[J]. 管理观察,2009(16): 16-17.

[48] 苏勇,段雅婧.当西方遇见东方:东方管理理论研究综述[J].外国经济与管理,2019,41(12):3-18.

[49] 苏东水.东方管理学[M].上海:复旦大学出版社,2005:11-14.

[50]&nbRjktk14UdsX6u7xp4HpNzNw7jTMRtpA8xNDB9lL7e7Y=sp; 习近平在中国人民大学考察时强调:坚持党的领导传承红色基因扎根中国大地 走出一条建设中国特色世界一流大学新路[EB/OL].(2022-04-25)[2023-10-10]. http://www.news.cn/politics/leaders/2022-04/25/c_1128595417.htm.

[51] 苏勇,段雅婧.当西方遇见东方:东方管理理论研究综述[J].外国经济与管理,2019(12):3-18.

[52] 彭贺. 论东方管理的研究策略[J].学术月刊,2009(6):85-92.

[53] 徐淑英. 商学院的价值观和伦理: 做负责任的科学[J]. 管理学季刊,2016(S1):1-23.

[54] 李宝元,董青,仇勇. 中国管理学研究:大历史跨越中的逻辑困局——相关文献的一个整合性评论[J]. 管理世界,2017(7):157-169.

[55] 尤树洋,贾良定,蔡亚华. 中国管理与组织研究30年:论文作者、风格与主题的分布及其演变[J]. 华南师范大学学报(社会科学版),2011(4):86-93,160.

[56] 孙继伟,巫景飞. 论管理学界的研究方法迷失——实践迷失、客户迷失、价值迷失的继续研究[J]. 管理学报,2011(2):164-172

[57] 印度高管:中国软件业落后的原因在管理[N]. 新华每日电讯,2006-04-14(003).