新课标背景下自制教具在初中化学实验教学中的实践探究

2024-11-01韦彩央

摘 要:实验教学作为国家课程方案和课程标准规定的重要教学内容,能有效激发学生的潜能,培养学生的创新能力。在初中化学实验教学中,教师应结合实验教学内容和学生实际情况,引导学生观察、分析和交流实验,对实验装置进行改良优化,设计并研制出简单、环保、高效的自制教具,增强实验教学的直观性和互动性,加深学生对化学知识的理解和应用,促进学生化学核心素养的发展。

关键词:初中化学;实验教学;自制教具;实验创新;分子运动现象

中图分类号:G63 文献标识码:A 文章编号:0450-9889(2024)25-0068-04

初中化学实验教学作为培养学生科学素养、创新思维和实践能力的重要教学内容,其教学模式与方法的创新性显得尤为关键。现在各级各类初中学校都配置了功能较为齐全的化学实验室,基本能够满足初中化学教材中所规定的基本实验的开设。但是化学实验室所提供的实验器材或化学教具比较单一,无法充分满足探究性、创新性教学的需求,使得自制教具成为一种迫切需求。自制教具是指教师或学生在教学过程中,根据教学需要自行设计、制作的教学辅助工具。将自制教具用于初中化学实验教学,能够有效弥补学校实验器材的不足,还能通过引导学生动手实践,加深学生对化学知识的理解和应用,培养学生的化学核心素养。目前较少文章系统总结初中化学自制教具与培养学生化学核心素养的联系,教师欠缺自制教具的设计经验,缺少设计前的思考和规划,直接影响自制教具的使用效果。因此,笔者以人教版化学九年级上册第三单元课题1“分子和原子”中的“分子运动现象”探究实验为例,对如何创新初中化学实验教具进行探究,并用自制教具创新实验教学,以期达到促进学生化学核心素养发展的效果。

一、新课标对化学实验创新的要求

新课程教学理念注重学生核心素养的培养,强调跨学科主题学习与实践活动的结合。《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称《2022年版化学课标》)提出,化学课程要培养的核心素养,主要包括化学观念、科学思维、科学探究与实践、科学态度与责任,要求化学教师重视和加强实验教学,有意识地培养学生的化学技术与工程实践能力[1]。教师在实际教学中应创设以实验为主的科学探究活动,秉持可持续发展原则,利用身边的工具和生活中的材料进行创意设计,自制实验教具,并应用在具体化学实验中,根据实验效果,不断改进和优化教具,让化学实验装置更简便、实验现象更明显,帮助学生更好地理解化学概念和实验原理。在实验探究过程中,教师要注重引导学生观察、分析和交流实验,提高学生的科学探究能力,实现从知识本位向科学素养立意的转变,充分体现化学课程的育人功能,全面展现化学课程学习对学生发展的重要价值[2]。

新课程标准的显著特征是强调了核心素养和育人导向,这就意味着课堂教学从关注知识、关注学科到关注学生能力、关注学科育人的根本转变[3]。教师在进行化学实验教学之前,要充分了解课程内容中实验探究活动的难易程度,结合学生已有的知识设计实验方案,并对实验装置进行改良优化。在初中化学实验教学中,教师在充分把握实验原理的基础上,精准掌握学情,了解学生最近发展区,引导学生利用身边的常见材料,设计并研制出更为简单、环保、高效的自制教具,让学生充分了解自制教具的结构和工作原理,加深对化学知识的理解和应用,促进化学知识建构,提高自主学习能力。自制教具拉近了生活与科学的距离,让学生体验化学源于生活,并服务于生活,符合新课程标准要求;同时提高了学生化学学习的兴趣和解决实际问题的能力,培养了学生的创新意识。

二、初中化学自制教具的设计思路

(一)分析教材中实验探究活动的不足

“分子和原子”是学生从宏观世界进入微观世界的第一课,是初中化学学习的转折点。“分子运动现象”探究实验是《2022年版化学课标》中学生必做实验及实践活动之一,要求学生观察并解释浓氨水挥发使酚酞溶液变红的原因,进一步认识和理解微观粒子及其运动特征;通过实验探究,让学生学会从分子、原子等微观粒子角度解释生活中的某些现象,认识物质及其变化,帮助学生建立宏观与微观之间的联系。通过前面两个单元的学习,学生对简单的物质变化和性质有一定的判别能力和实验操作技能;但是,有些已有的宏观表象,阻碍了学生微观想象的发展。分子是初中生初次接触到的微观粒子,分子运动看不见摸不着,学生对分子运动感知抽象,缺乏理性认识,很多学生学起来一头雾水,难以理解。

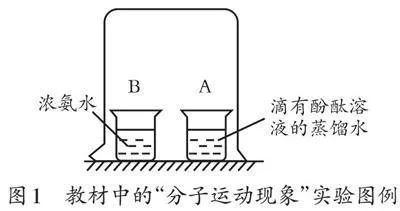

在实际教学中教师发现,教材中的“分子运动现象”实验探究活动(如图1)存在诸多不足,如浓氨水用量较大,在实验过程中产生的难闻气味较浓,对环境有一定的污染,不符合绿色化学思想,且实验用时较长,分子运动的路径肉眼看不见,学生仍然难以理解微粒的概念,无法掌握微粒的知识和树立微粒的观点。

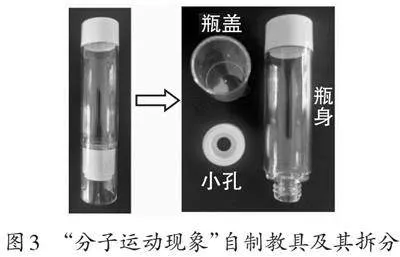

(二)“分子运动现象”探究实验的优化过程

在初中化学实验教学中,教师应遵循学生认识事物的基本规律,让学生通过分组实验,亲历实验过程,讨论、分析教材中“分子运动现象”实验探究活动的不足,引导学生将其纳入教具创新的切入点,结合实验探究目标,不断启发学生设计出能够解决课本实验不足的实验教具(如表1),优化“分子运动现象”探究实验(如图2),将抽象的微观粒子运动现象可视化,从而有效丰富了学生的感性认识。

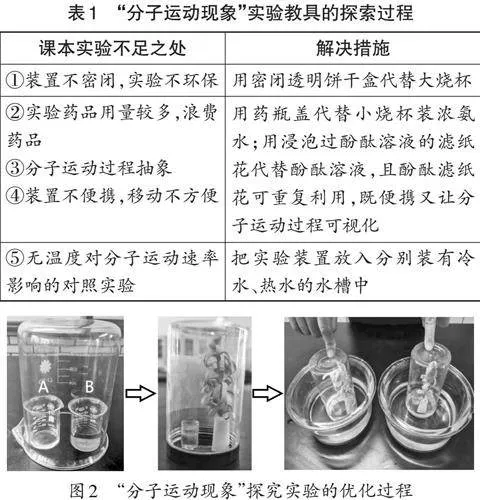

(三)自制教具的结构创新

学生综合透明饼干盒密闭、药瓶盖体积小、酚酞滤纸花可重复利用且变色过程可视化等特点,提出需要设计出一个既能同时装入浓氨水和酚酞滤纸花,又能将两者分开的密封性好、体积小的透明实验教具。学生由此联想到将药瓶盖与透明饼干盒连接,中间用带孔隔板隔开,达到固液分离效果的自制教具模型。该自制教具(如图3)由瓶身、瓶盖以及中间的小孔组成,具有便携性、直观性和集成性的特点。实验过程中,将液体试剂放入瓶盖,固体试剂(非粉末状)放入瓶身,通过自制教具的中间小孔,将液体试剂和固体试剂分开,达到固液分离的效果。

在教具设计创新过程中,学生能够根据实验事实,分析、比较、发现教材中实验探究活动的不足之处,形成辩证思维,提出问题解决措施,并应用于真实情境解决实际问题,培养了学生严谨的科学态度和实事求是的科学精神。

三、自制教具在“分子运动现象”探究实验中的应用

(一)自制教具的使用方法

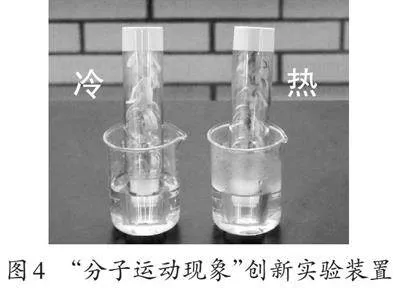

分子运动现象是初中化学教学中的重要内容,但由于分子本身的微观性和不可见性,学生理解起来存在一定难度。在“分子运动现象”探究实验中,自制教具能够通过直观、生动的实验现象,帮助学生更好地理解和掌握分子运动的概念,同时培养学生的创新思维和实践能力。首先,教师准备了自制教具2个、酚酞溶液浸泡过的滤纸花2朵、100mL烧杯2个、胶头滴管、浓氨水等实验用品。其次,教师指导学生依照以下实验步骤进行操作:把两朵酚酞滤纸花分别放入两支同型号的自制教具瓶体内,然后在两瓶盖中各滴入5滴浓氨水,盖上瓶盖;将盖好瓶盖的两个瓶子同时放入分别盛有冷水、热水的烧杯中,如图4所示。

学生观察实验现象发现,两个瓶子内的酚酞滤纸花均由下至上逐渐变红,且在热水中的瓶子中的酚酞滤纸花变红得更快。以上自制教具有效弥补了教材中探究实验的不足,使分子运动可视化,学生更容易理解并得出分子在不断运动、且在热水中运动速率比在冷水中快的结论。

(二)自制教具在“分子运动现象”探究实验中的优点

自制教具设计灵活,可根据具体教学需求进行调整和优化,以适应学生的学习特点和认知水平。在“分子运动现象”探究实验中,自制教具能够直观展示分子运动的过程和结果,使学生通过肉眼观察、亲手操作来感受分子运动的真实存在,从而加深对分子运动现象的理解。具体说来,该自制教具具有以下五个优点。

一是自制教具用透明瓶子代替大烧杯,使得装置密闭,氨气不会逸散到空气中,不污染空气,实验过程环保,符合绿色化学思想;二是装置微型化,用5滴浓氨水代替5mL浓氨水,减少了药品用量,节约了药品;三是用浸泡过酚酞溶液的滤纸花代替酚酞溶液,酚酞滤纸花由下至上逐渐变红,将抽象的分子运动路径直观化、可视化,既能帮助学生理解实验原理,又能帮助学生将宏观现象与微观实质联系起来,让学生更好地掌握微粒知识,培养学生的微粒观;四是自制教具体积小、质量轻,可随意移动,便于学生分组实验、观察到明显的实验现象,从而深刻感知分子运动的特征;五是实验装置增设了温度对分子运动速率影响的对照实验,实验时长10s,用时短,提高了课堂实验教学效果。

(三)探究自制教具的最佳型号

在控制浓氨水用DG6EVp+MYCgxN6cpNqN+OPibNfyjXLJnJyabQiABIak=量相同的情况下,自制教具的型号不同,浸泡在冷水、热水中的酚酞滤纸花变红速率不同,有些同时变红,有些变红时间相差太短,现象不明显。于是,学生用底面积相同、高度和小孔直径不同的自制教具,继续进行实验探究(详见表2),探寻实验用时短,且分子在冷水、热水中运动速率差距明显的最佳教具型号。

由于瓶身高度和小孔直径不同,浓氨水挥发出的氨气分子往瓶身作无规则运动受阻情况不同,酚酞滤纸花在冷水、热水中变红的速率会不同。从实验1—4可以看出,当瓶底直径相同时,中间小孔直径为5mm,酚酞滤纸花在冷水、热水中变红的速率相同,达不到实验目的。从实验5—8可以看出,当瓶身高度大于88mm,小孔直径为8mm时,酚酞滤纸花在冷水、热水中变红速率有明显差距,用时15s。从实验9—15可以看出,当瓶身高度大于等于80mm,小孔直径大于等于10mm时,酚酞滤纸花在冷水、热水中变红速率有明显差距,用时10s,时间较短,实验效果较好。在同样达到实验目的的情况下,从实验效果、装置便携、美观角度出发,学生得出结论:瓶底直径为40mm、瓶身高度为96mm、小孔直径为10mm的教具型号为最佳实验教具,并将最佳教具型号应用于之后的实验探究。

四、自制教具在化学实验教学中的创新应用

自制教具提升了实验教学的灵活性和趣味性,激发了学生的创新思维和实验探索欲望,学生在动手制作、改进和使用教具的过程中,加深了对化学知识的理解,培养了实验设计能力和问题解决能力,为攻克化学学习难点奠定了坚实基础。教师通过精心设计和灵活变通,同一自制教具能够跨越多个实验场景,适应多个实验需求,实现功能的多样化,为解决初中化学实验教学难点提供了创新思路。

(一)自制教具应用于“探究金属与盐酸、稀硫酸的反应”实验

在人教版化学九年级下册第8单元“金属和金属材料”的学习中,“探究金属与盐酸、稀硫酸的反应”实验是通过金属与盐酸、稀硫酸反应的剧烈程度来判断金属活动性强弱。该实验需要控制相关变量才能达到实验目的,而同时向4支试管中加入等量的酸是实验操作难点。“分子运动现象”自制教具中间有小孔,可达到固液分离的效果,能有效解决该实验的难点。如图5所示,学生把盐酸放入瓶盖、金属放入瓶身,通过自制教具的小孔把金属和酸分开,反应未发生;把瓶子倒过来,固液接触,反应开始。自制教具在该实验中可以控制反应同时发生,能够直观展示不同金属与酸反应的速率与剧烈程度,帮助学生直观理解金属活动性的差异。同时,自制教具的灵活性允许教师根据教学需求调整反应条件,如酸的浓度、金属的种类等,帮助学生构建控制变量的思维,进而深入探究化学反应原理。

(二)自制教具应用于“探究浓硫酸和浓盐酸有无挥发性”实验

人教版化学九年级下册第10单元的“探究浓硫酸和浓盐酸有无挥发性”实验,教材中的实验操作是用打开瓶盖观察“白雾”的方法,判断浓硫酸和浓盐酸有无挥发性。在实际教学中,如果遇到干燥天气,该方法很难达到实验目的,使用“分子运动现象”自制教具进行实验可以避免天气因素对该实验的影响。如图6所示,学生分别把浓硫酸和浓盐酸放入两个瓶盖,紫色石蕊试纸放在瓶身,盖上瓶盖。如此操作实验现象直观明显,学生发现装有浓盐酸的瓶子紫色石蕊试纸由下至上逐渐变成红色。强烈的视觉冲击让学生能够直观地感受浓盐酸的挥发性,浓硫酸没有挥发性,进而激发学生的化学学习兴趣和探究欲望。

在实验创新过程中,教师引导学生发散科学思维,激发学习潜能,构建实验模型。学生通过此问题的解决能够解决彼问题,做到知识的迁移运用,实现知识由点到面的应用跨越,在学习过程中既能掌握学科核心知识,又能提高化学核心素养。

(三)自制教具在课后作业中的应用,拓宽学生的学习广度

自制教具的应用不应局限于课堂实验,应延伸到课后作业环节,拓宽学生的学习广度。教师布置制作特定教具或自制教具家庭小实验的课后作业,学生可以亲手操作,将课堂上学到的理论知识与实践相结合,加深对化学原理的理解。学生通过查阅资料、设计方案、动手制作、实验探究并观察记录等活动过程完成作业,培养了创新思维、自主学习和问题解决等多种能力。此外,自制教具的课后应用还能促进学生之间的交流与合作,学生在分享制作经验、讨论实验现象中相互学习,共同进步,形成了良好的学习氛围。

例如,学生学习了“分子和原子”内容后,教师在学生充分掌握课堂实验、认知过程不断成熟的基础上,利用自制教具便捷性、可移动、方便学生做分组实验和家庭实验的特点,布置“探究分子在不断运动”的家庭小实验课后作业,鼓励学生利用自制教具和家中常见的材料,设计简单实验来观察并验证分子的运动。学生用生活中的醋酸来代替教材实验中的浓氨水,用睡莲、洋葱、紫薯等偏紫色的植物花瓣或果实来代替教材实验中的酚酞溶液。如图7所示,学生分别把醋酸和水放在自制教具的瓶盖内,把睡莲花瓣放在自制教具瓶身,盖上瓶盖;大约20秒时间,学生观察到装有醋酸的自制教具中睡莲花瓣从下往上逐渐由紫色变成红色。自制教具的中间小孔将醋酸和睡莲花瓣隔开,固液分离,不直接接触,但睡莲花瓣仍能变色,由此可说明分子在不断运动。

通过亲手操作,学生能够直观地感受到分子运动的存在,将抽象的化学概念具象化,加深了对分子运动原理的理解。课后作业将化学实验由课堂延伸到生活,激发了学生探索化学世界的兴趣,让学生在“做中学”“用中学”“创中学”,还培养了学生的观察力、想象力和实验设计能力,促进学生化学核心素养的发展,充分发挥了作业的育人功能。

总之,自制教具以其灵活性、直观性、创新性和成本效益高的特点,有效弥补了传统实验器材的不足,提升了学生的实验参与度和学习成效,为初中化学实验教学注入了新的活力。通过自制教具的设计制作和实验探究,学生能够亲身体验科学探究的乐趣,培养创新思维和实践能力,还能在动手实践中加深对化学知识的理解和掌握,提高学习效率。在新课标背景下,化学实验自制教具应得到深入探究和广泛推广,以持续推动初中化学实验教学的创新与发展。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:4.

[2]房喻,王磊.义务教育化学课程标准(2022年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2022:77-83.

[3]隋语.核心素养观下初中化学实验深度教学研究[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2023:13.

(责编 韦榕峰)

作者简介:韦彩央,1990年生,广西河池人,硕士研究生,一级教师,主要研究方向为初中化学教学。