带你领略被古时明月 照耀过的礼器

2024-10-31崔秀娜

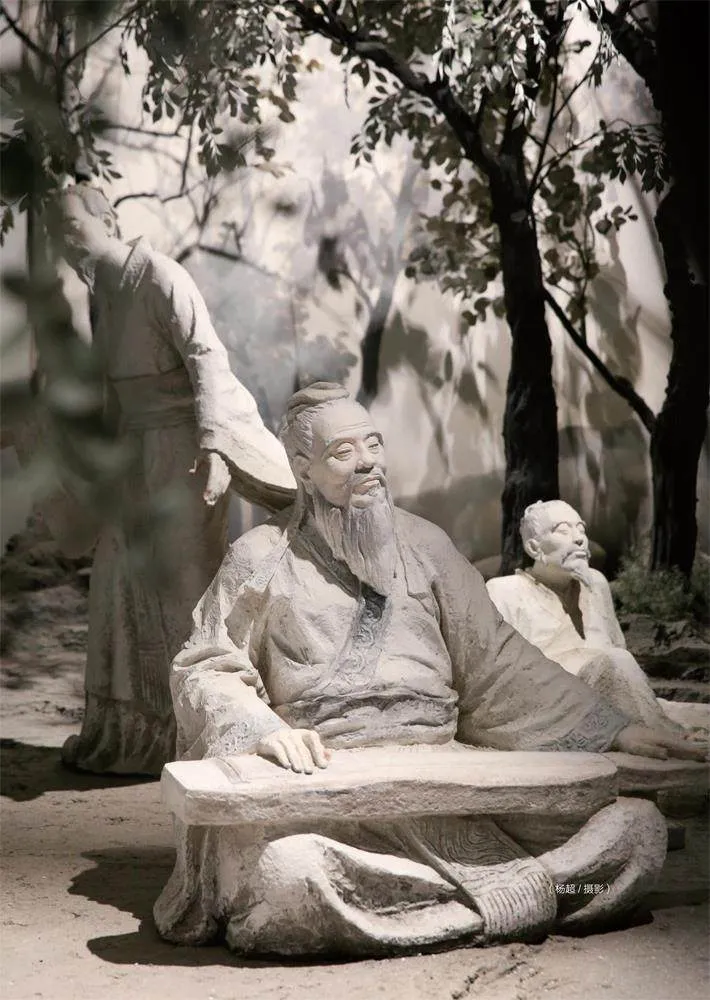

八月的微风拂面,孔子博物馆前的大广场上一派和煦。褚红轩迎面走来,眼神清亮。二〇二一年笔者曾经采访过他,三年后的今天,再次见面,时光于流逝中有变亦有不变。

对于文物,其实也是如此。文物里,流淌着时光。凝视那一件件文物,就仿佛推开一扇扇时光之门,门的那端是历史的烟火日常、社会风貌和思想文明;门的这端则是渴望涉过岁月长河触摸历史温度的今人。

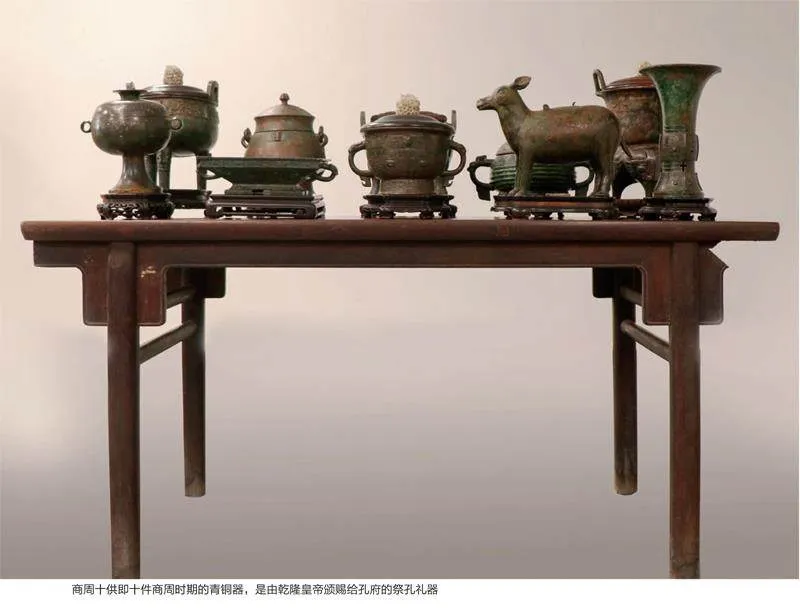

“很多人通过《国宝档案》了解到孔子博物馆的镇馆之宝“商周十供“,这是乾隆皇帝御赐给孔庙的祭孔礼器。其实康雍乾三朝,御赐给孔庙的祭孔礼器有很多,这些文物自身,以及它们所蕴含的文化,细究起来,都很有趣味。”褚红轩道。

乐者,天地之和也

八卦纹铜鎏金编钟

“子在齐闻韶,三月不知肉味。”韶乐到底多么美妙,能让孔子如此向往呢?如今,孔子博物馆已设立了箫韶乐团,游客在孔子博物馆欣赏文物的时候,还能于音乐中穿越千年,领略时光之美。

细心的你,仔细看会发现演奏的乐器中除了排箫之外,还有编钟。而孔子博物馆珍藏的文物中,就有一套编钟——八卦纹铜鎏金编钟。

“这套编钟是康熙五十八年(1718)颁赐孔庙中和韶乐乐器中的一组。交体双龙钮,钟身是用八卦纹作装饰,通体鎏金。”褚红轩道。“仔细看,会发现这套编钟大小都一样。那么如何区分音高,如何演奏呢?秘密就藏在编钟的厚薄上!这套编钟每个厚度都不同,腔体大小也就不同,虽然外形尺寸都一样,但是却可以发出高低不同的声音。这就是古人的智慧呀!”

这套编钟是康熙赐给孔庙用于祭祀孔子时演奏中和韶乐所用。中和韶乐是明清两代国家祭祀朝会宴享所用雅乐,祭孔作为国家层面的祭祀活动,中和韶乐不可或缺。讲到这里,就不得不提礼乐制度。

礼乐制度成熟于周公旦时期,它和封建制度、宗法制度一起,是中国古代的重要社会制度。周公以礼乐规范社稷,以礼乐治天下。礼的部分主要对人的身份进行划分和社会规范,最终形成等级制度;乐的部分主要是基于礼的等级制度,运用音乐促进社会和谐。所谓“礼以序之,乐以和之”。孔子对于周公极为推崇,《论语·八佾》中有记载:“周监于二代,郁郁乎文哉,吾从周。”

从西汉董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”开始,孔子的思想影响了一代又一代人。孔子逝世后,历代帝王屡上尊号,地位尊崇,祭祀孔子的礼器规格也越来越高。这套16个大小一样的编钟静静立在孔子博物馆,不要只看它们的外观,更要读懂它们所蕴含的文化底蕴哦!

流光溢彩,灼灼其华

清雍正黄地缠枝牡丹纹铜胎画珐琅五供

2018 年 11 月,新建成的孔子博物馆即将试运行,在做“大哉孔子基本陈列展”时,工作人员需要将这套黄地画珐琅五供从原孔府文物档案馆运来。褚红轩和几名同事一起负责这项工作。虽然以前也见过这套文物,但真正用手触摸到它,那一刻仿佛一道电流穿过心脏,真有一种一见钟情的感觉。现在提起这个时刻,褚红轩的眼睛依然亮闪闪的。“它那么大,那么沉,那么辉煌灿烂!华美绝伦!你都想象不到原来有这么沉!”

这套黄地画珐琅五供颁赐于雍正十年(1732)的三月,并于同年五月由第六十九代衍圣公孔广棨恭迎回孔庙。《孔府档案》载:“雍正十年三月十八日赍送钦颁匾对供器等件,五月初五日至济宁州。袭封衍圣公孔广棨率庙庭执事官及各博士赴济宁州舟次恭迎,于十一日进庙。大成殿匾一面……珐琅香炉一件、珐琅烛台二件、珐琅花瓶二件、珐琅松竹梅花二树、珐琅香盒一件、退光金漆香几五件。”

“这是国内已知现存最大的黄地画珐琅五供。”褚红轩道。“黄地画珐琅”体现了巍巍皇权,而雍正将如此高规格的礼器赐给孔庙,也代表了当时封建帝王对于孔子的至高推崇。

制作程序复杂、技艺高超也是这套黄地画珐琅五供的特色之一。因为体量巨大、造型复杂,所以需要分体制作然后再组合而成。分体制作需要先根据设计做好铜胎,然后在铜胎上施白色釉料,入窑烧结磨光后,再根据画样施黄色地并以彩色珐琅绘制缠枝牡丹纹。绘制完成后再次入窑烧制并磨光、鎏金,最终呈现出流光溢彩的视觉效果。值得一提的是,在整个孔子博物馆馆藏的珐琅祭孔礼器中,只有这一套上面是牡丹纹。

“辉煌灿烂”是任何见到这套文物的人都会从内心发出的感慨。虽然它的鎏金已有些斑驳,但是依然难掩它的风采。文物不会说话,但是它其实一直在静静诉说!花纹、色泽、落款……都在向你诉说一个流传近300年的故事。

稀世珍宝,命途多舛

商周十供

很多人来孔子博物馆,首站就会去看“商周十供”。《国宝档案》中于谦扮演的孔尚任向贪官慷慨激昂地说出一番话:“礼器放在孔庙中,就像是在儒生心中点亮了一盏明灯,指引、督导着儒生恪守信念,这正是礼器的经世致用。”“商周十供”那古朴的色泽和行制,令观众印象深刻。

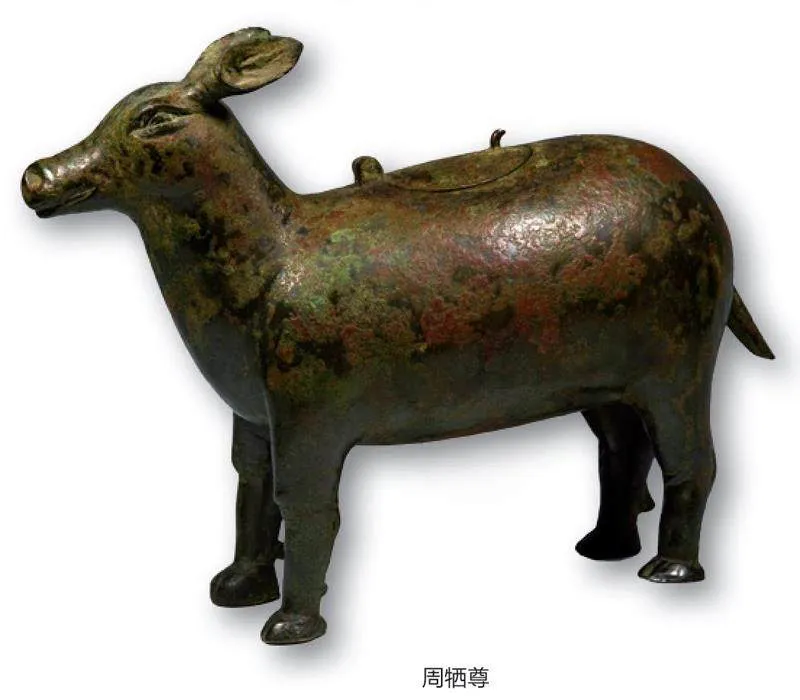

“商周十供”原名“周十供”,据《曲阜县志》记载:“乾隆三十六年(1771),皇上临幸释奠……因念阙里庙堂……所列各器不过后汉时所造,且色泽亦不能甚古……著仿太学之例颁内府所藏姬朝铜器十事,备列庙庭……世守勿替。”并于是年冬十二月遣官护送至曲阜孔庙,《皇朝通典》第四十八卷等文献也记载了此事。后经鉴定,周册卣、周木鼎、周亚尊为商代所制,故现称“商周十供”,并对其名称进行了重新规范。

孔府将获赐“十供”视为浩荡天恩,无上荣宠,遵照乾隆帝谕旨敬谨收藏,秘不示人,只有重大祭祀活动才请出陈设。后来,衍圣公认为将“十供”放在孔庙中不安全,将其放在孔府中。这可以从观赏过“十供”的后人记载中得到印证。

光绪十一年(1885),孔府内宅发生火灾。据孔令贻之女孔德懋女士称,大火烧了三天三夜,七座楼房都化为灰烬。“十供”当时均在前堂楼上,所幸孔令贻非常喜欢京剧,此时正有戏班在孔府,孔令贻命武马生翻身上楼,从火中抢出了“十供”,“十供”这才幸免于难。

1937年卢沟桥事变爆发。1938年1月,日军占领曲阜。为防止末代衍圣公、奉祀官孔德成落人日本人之手被其利用,国民政府提前安排孔德成转移南下,离开了曲阜,孔德成将府务交由孔府近支孔令煜主持。日寇早就对“十供”觊觎已久,多次派人到孔府索要“十供”,孔令煜答复称“十供”已经在奉祀官孔德成南下时带走,没存孔府。当时日寇表面打着尊孔旗号,没敢到孔府强行翻查,也就不了了之。实际上“十供”就埋藏在府内。它又幸运地躲过一劫。

2018年11月26日,全新的孔子博物馆开馆试运行。“十供”作为首批重点文物入藏并上展,200多年来秘不示人的孔府重宝“商周十供”终于与社会各界见面,无声地诉说着过去不为人知的故事。

(未署名图片由孔子博物馆提供)