三十年,让“三孔”从历史走到当下

2024-10-31郭笑

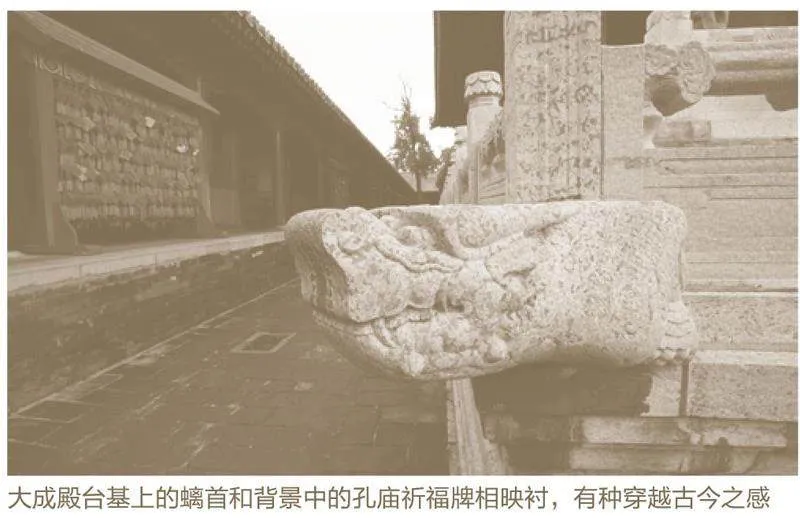

说到山东文化,就不得不提“孔子故里”——曲阜。1994年,合称“三孔”的孔庙、孔林、孔府,被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。它以博大精深的儒家文化及建造精美的古建筑物而闻名于世界,著名作家郭沫若先生在去过孔庙大成殿后写下“天工开物眼前是,梓匠何曾读圣书”。保护“三孔”世界文化遗产,就是保护中华民族深厚的文化和历史底蕴,让它的价值发挥到极致。

我们为何要不遗余力保护“三孔”世界遗产

谈起当时的申遗历程,现任孔子博物馆副馆长的杨金泉感慨万分。彼时杨金泉大学毕业4年,作为外文翻译组的成员参与了整个申遗筹备工作。工作组用不到半年的时间便完成了整个申遗的筹备工作。

“‘三孔’之所以能用这么短的筹备时间申遗成功,充分认知它的价值是底气所在。”说起“三孔”申遗成功的原因,杨金泉打开了话匣子,“申请世界文化遗产,必须要符合列入《世界遗产名录》的标准,即‘突出的普遍价值’(OUV, Outstanding Universal Value)。”突出的普遍价值指罕见的、超越了国家界限的、对全人类的现在和未来均具有普遍的重要意义的文化或自然价值。

“三孔”的价值集中体现在它所保存的文物上。这些文物包括300多座、1300多间金、元、明、清时期的古建筑,反映了各个时期建筑规制、特点的演变;5000多块西汉以来的历代碑刻,不仅是中国书法艺术的珍品,也是研究中国古代政治、思想、经济、文化和艺术的宝贵资料;还有一些珍贵的可移动文物保存在孔子博物馆。因此,“三孔”世界文化遗产的永久性保护对整个国际社会都具有至高的重要性。

1982年,曲阜市被国务院公布为首批24个历史文化名城之一,形成了以“‘三孔’为核心,以鲁国故城为基本框架”的保护规划格局。2004年曲阜被评为“全国文物保护先进县市”。这些荣誉的取得,都与“三孔”息息相关。

“三孔”世界遗产保护的探索性工作

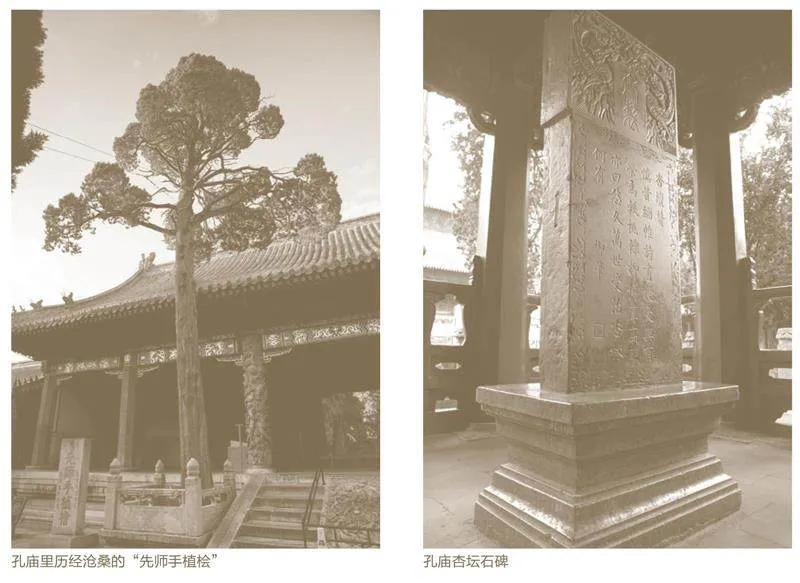

针对文化遗产“重申报,轻管理”的问题,三十年来,曲阜在“三孔”世界遗产保护领域做出了很多探索性工作。2001年,曲阜市三孔世界遗产办公室成立(现为曲阜市三孔世界遗产监测中心),负责对“三孔”重点监测对象定期监测,定期报送世界遗产监测报告。据曲阜市三孔世界遗产监测中心工作人员介绍,“监测中心成立以来,我们严格对‘三孔’世界文化遗产进行观察、记505e13180f33802f8f68d7a04ee4754a0d71974ec4a38babb7ab4a082ddf4c9a录和保护,甚至都会严格监测客流量,因为人呼出的二氧化碳对文物都会有一定的影响”。“老桧曾沾周雨露,断碑犹是汉文章。”实施“三孔”古建筑研究性保护工程和对“三孔”的古树进行保护,对保持和延续“三孔”世界文化遗产地的原真性和完整性具有重大意义。

2014年起,“三孔”古建筑彩画研究性保护工程启动,这是自清末以来的首次系统性保护维修。曲阜市三孔古建工程管理处具体承担彩画保护维修方案编制和施工任务。

2022年9月,曲阜市完成新时期全面古树普查工作,最具代表性有孔庙内的“先师手植桧”、汉柏、“龙凤柏”、唐槐、宋银杏,孔府内的“五柏抱槐”,孔林内的“子贡手植楷”都生动反映了儒家文化发展和历史变迁的痕迹,既是罕见的生态写照,也成为难得的旅游特色和独特的文化符号,具有重要的文化价值、旅游价值和科研价值。

孔子博物馆 三孔世界文化遗产的延伸

除了对“三孔”古建筑和古树的保护,孔子博物馆对“三孔”可移动文物的保护也做出了突出的贡献。

孔子博物馆坐落在曲阜城中轴线南端,与北端的孔庙遥相呼应,由此构成了从“三孔”到孔子博物馆的空间轴线与文化轴线的完美统一。这条轴线,让人感受到从历史走到当下的文明进程和发展。

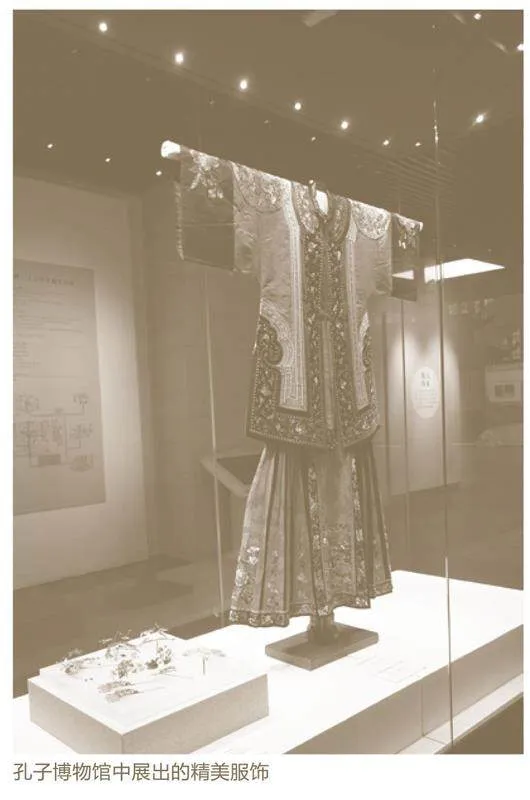

孔子博物馆保存了“三孔”世界遗产中大量可移动文物,是“三孔”世界文化遗产的延伸。孔子博物馆也带动了整个曲阜文化遗产保护事业高水平高质量发展,成为“三孔”世界遗产的有机组成部分。馆藏的文物中,明代衣冠、孔子画像、衍圣公及夫人肖像以及祭祀礼器等都具有极高的历史价值,尤其是明代衣冠作为中国罕见的传世同类文物,对研究古代服饰和纺织艺术具有重要意义。孔府还保留了30万件明清时期的文书档案,为研究明清历史,尤其是经济史提供了重要的文献资料。

为保护这些珍贵文物,孔子博物馆做了大量的工作,如孔府档案的预防性保护。孔子博物馆馆藏的孔府档案具有极为宝贵的历史价值,其真实、系统、完整地记录和反映了中国第一大贵族世家——孔子嫡系后裔400多年的生活状态。孔子博物馆建立环境调控效果验证监测系统,做好环境质量数据采集和分析运用。同时,充分运用数字化、智能化的远程调控中心系统,实现环境关键系统设备的“监测与调控合一”,提升了文物保存环境智能化控制级别,强化了环境调控设备与调控监测效果的紧密结合、联调运行维护管理水平。配置完善相应的带有调控功能的柜架和文物囊匣等专用储藏设施,改善库房内文物的储存环境。

三十年辉煌 回顾过去展望未来

三十年来,从申遗到保护,从过去到未来,在国家和政策的支持下,在文物工作者们不断努力下,代表着中华民族伟大历史文化的“三孔”世界遗产熠熠生辉,吸引着世界各地的人们前来参观学习。

忆当初,杨金泉说起“三孔”申遗的那段时光眼睛里依旧闪着光芒,“那时全单位只有一台计算机,所有的文稿都是手写的,我们要在2-3个月期间就完成全部材料准备工作。印象最深的是我们准备好材料送往北京的那天,记得当时去往北京的火车是晚上10点30分发车,我们要在火车出发前把中英申报材料送到车站。全体人员一直忙到晚上11点,都没有来得及吃饭”。

看今朝,无论是在孔林讲解孔子故事的网红“曲阜凤姐”,还是孔子博物馆里戴着红领巾的小解说员,亦或是“三孔”文旅的专业导游,甚至出租车司机,都对孔子的故事如数家珍,对代表着中华优秀传统文化的儒家思想有着各自不同的理解。当年申遗的努力没有白费,传播的基础是保护,这也是“三孔”世界文化遗产的保护工作最生动的注解。

展望未来,我们都肩负重任,希望能够在我们一代又一代人的努力下,守护好“三孔”世界遗产,把中华优秀传统文化发扬光大!