三孔古建队的“朴实匠心”

2024-10-31陶冉

当第一缕阳光穿透薄雾,轻轻拂过古老的屋檐,三孔古建队的队员们已整装待发,开始了他们一天的工作。他们身着统一的工作服,手持工具,眼神中充满对古建筑的敬畏与热爱。

走进“三孔”,仿佛穿越了时空的隧道,回到了那个礼乐兴邦的年代,孔庙、孔府、孔林,这里的一砖一瓦、一梁一柱,都见证着儒家文化的传承之路。然而岁月的无情、风雨的侵蚀、蛀虫的破坏,让这些古建筑面临着前所未有的挑战,为了保护这些珍贵的文化遗产,三孔古建筑工程团队,踏上了一场和时间赛跑的修复与保护之旅……

奎文阁修缮记

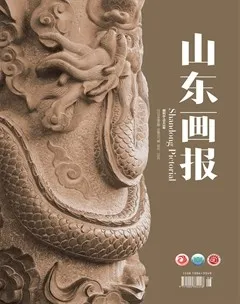

“我们这支队伍于1949年成立,是国内成立最早并坚持师徒传承的古建修缮队伍。”提到三孔古建队,中国古建筑瓦石技艺传承人徐会臣情怀颇深。在三孔古建队中的技术工人或是来自孔府修缮世家,祖辈、父辈便从事修缮工作,又或是拜师学艺,从最基本的工具使用到复杂的修缮技艺,都受师傅悉心教导。孔祥民自幼便对古建筑充满浓厚兴趣。1981年,年仅17岁的他,凭着一股对技艺的热爱和追求,拜徐会臣为师。在徐会臣的悉心指导下,孔祥民很快从一名青涩的学徒逐渐成长为古建筑修缮领域的“带头人”。

1983年,曲阜孔庙奎文阁迎来了新中国成立后的首次大规模落架大修。奎文阁,这座始建于明朝弘治十七年的两层楼阁,是孔庙的藏书楼,也是中国古代木结构建筑的杰出代表。这是山东省第一个落架大修工程,对于徐会臣和初入行的孔祥民来说,既是挑战也是机遇。

“那时师傅天天带着我去现场勘察,在当时测绘脚手架搭建比较简陋,我又有恐高症,大热天身上却出了一身冷汗,趴在屋顶上,尘土黏了一身。”孔祥民站在奎文阁前回忆道,当时的情景还历历在目。

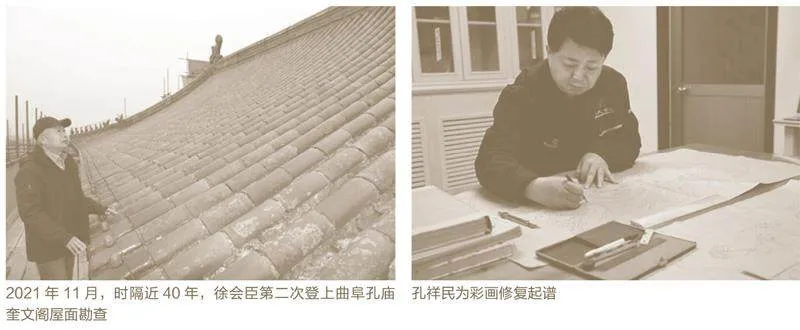

修复工作并非易事,古代建筑营造过程有八个主要工序,具体包括瓦作、土作、石作、木作、彩画作、油漆作、搭材作和裱糊作,它们相互独立、相互联系,共同构成了古建筑营造的完整体系。据了解,奎文阁采用了层叠式木架榫卯结构,所有的柱、梁、栱、枋相互交错,组成网格型框架,坚固而富有韧性,要维持这种结构的稳定性很难,从材料选用到工匠技法都必须严格要求。徐会臣不敢有一丝疏漏,他带领孔祥民及古建队在现场进行了细致的勘测与设计,绘图、编号、施工……过程环环相扣。

奎文阁落架大修工程始于1983年,1987年竣工,修复奎文阁的五年,徐会臣倾注了所有心血。经过三孔古建队的不懈努力,修复后的奎文阁终于焕发出了新的生机与活力。

古技今用,匠心融合科技

为了最大限度地维持“三孔”建筑原貌,如何平衡好修复和保护之间的关系很重要。“这些年,我们始终坚持‘不改变文物原状’和‘原形制、原结构、原工艺、原材料’的古建筑修缮原则,潜心钻研,这也是我从徐会臣老师那里学习到的,这个方法我们坚持了很多年,从未改变。”时至今日,孔祥民已不是那个怕高的年轻小伙,而成为了三孔古建筑工程管理处主任。

在材料储备方面,三孔古建队坚持传统囤料方式,用来修缮古建筑的材料如木材、砖瓦等,往往都会在囤料场存放三四年以上,让材料有足够时间适应当地气候,使其风干出性,达到性能稳定的状态后才会使用,为了筛选出质量最上乘的材料,囤料场经常会扔掉大量“废材”,淘汰率占总量的30%,这一举措虽提高了一定的成本,但却是修好古建的“秘诀”之一。目前,三孔古建筑工程管理处坐拥四个囤料场地,总面积达100亩,这在中国古建筑行业绝无仅有。

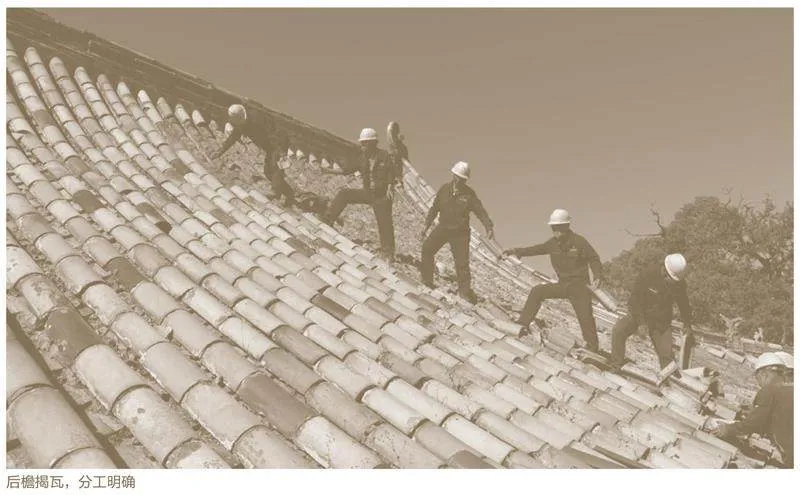

时代在发展,在传承传统技艺的同时,三孔古建队没有固步自封。2024年4月,孔庙圣迹殿修复保护工程开工,匠人们全力以赴地投入到工作中。除了遵循古法,他们还创新性地运用了硬力波探测仪器这一高科技手段,深入探测古建筑内部难以直观发现的细微裂缝、空鼓等潜在损坏区域,精准评估建筑结构的健康状况,了解损害的成因和程度,比传统的肉眼观测精准、省力许多。在修复之前,一些工匠们还会使用先进检测仪器对损害处进行化学原料探测,以便制定详细的修复方案,对症使用建筑材料。

除了修复工作外,预防性保护工作同样重要。三孔古建筑工程管理处建立了完善的预防性保护体系,通过定期巡查、专项检修、季节性保养等措施,降低古建筑受损的风险。

由于精湛的工艺和对材料的严格要求,凡经三孔古建队之手修缮好的建筑,可以维持三四十年完好无损。

“我们保护‘三孔’,就像保护我们自己的家。”孔祥民坚定地说。

经过无数工匠的辛勤努力和时间的洗礼,曲阜“三孔”古建筑群焕发出了新的生机与活力。大成殿的琉璃瓦在阳光下熠熠生辉;孔府的庭院中绿树成荫、花香四溢;孔林内古木参天、碑碣林立……自1994年,曲阜“三孔”被联合国教科文组织列为世界文化遗产已整整过去三十年,这座承载着儒家思想精髓的古建筑群,正受到越来越全面和专业的保护。

随着时间的推移,老一辈的匠人逐渐老去,但他们的技艺和精神却通过师徒传承的方式得以延续。在三孔古建队中,年轻的学徒们正逐渐成长为新一代的匠人,他们接过师傅手中的接力棒,继续守护着这片古老的建筑群。

(未署名图片由被访者提供)