“穿在身上的史书”,读懂“三孔”的密码

2024-10-31崔秀娜田爽

“中国服饰研究,文字材料多,和具体问题差距大,纯粹由文字出发而做出的说明和图解,所得知识实难全面,如宋人所做《三礼图》就是一个好例。”这是著名学者沈从文在他的专著《中国古代服饰研究》中前言的开头。《中国古代服饰研究》打破了传统以文字为主的形式,放置了大量的中国古代服饰的图片,成为研究中国古代服饰的代表著作。

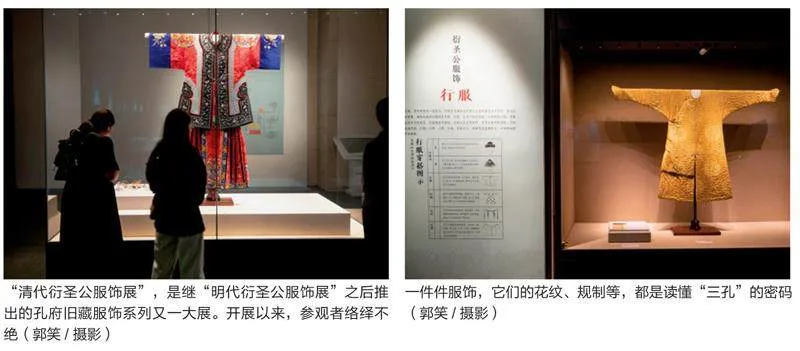

想要了解中国古代服饰,必须要看。细致地看,看它的繁丽与简约,光彩夺目与内敛含蓄。孔子博物馆下行展厅二楼服饰厅内,我们在“清代衍圣公服饰展”上,看到了七十余件孔府旧藏服饰。服饰是社会学意义的,还是文化性的,从中可以了解到蕴含的文化内涵。孔府旧藏服饰,其实就是“穿在身上的史书”,它们的花纹、规制等,都是一个个解锁“三孔”的密码。

“一针一线里的情怀”

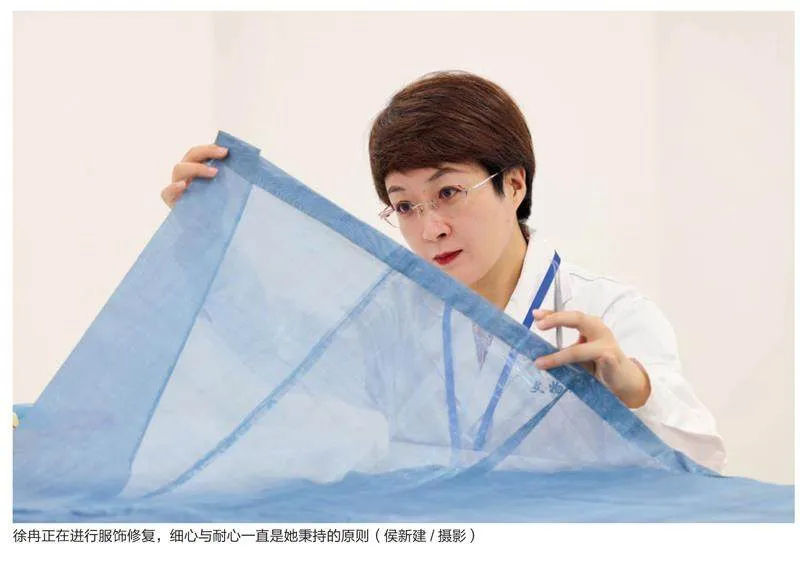

“作为文物工作者,首先铭记于心的就是要保护好文物。如果文物保护不好,何谈后面的研究?”徐冉一头利落的短发,讲话干脆利落。作为孔子博物馆孔府旧藏服饰研究中心主任,她对整个团队的首要要求就是必须要保护文物的安全。

“服饰不同于其他文物,纺织品的蛋白纤维非常容易断裂,因此服饰在库房保管时,对湿度和温度都有着极为精确的要求:温度要控制在22℃—23℃,湿度需要控制在55%左右。”徐冉道。“雨季比较潮,我们会及时调整湿度。”

“充氮消毒、文物信息采集、病害记录、鉴定(分析)污染物属性、红外光谱(识读)和显微镜下观察纤维组织结构……修复每一件已经产生病害的纺织品文物,至少要经过近10道工序。”徐冉表示。孔府旧藏服饰,由于各历史时期流转和使用的过程中产生了一系列病害,很多需要修复。一个小小的断裂口,如果不加修整,会逐渐发展扩大,造成较大面积的破损,因此及时修复就变得尤为重要。

提到修复原则,徐冉表示,需要以科学的分析检测方法作为依据和支撑,用最传统的修复工艺和方法,恢复文物的历史价值。“我们需要恢复这件衣服物质上的完整性,恢复其美学艺术价值,以便在展出的过程中,给观众带来更为美好舒适的观感体验。”

有两个最为典型的服饰修复案例。一件是“赤罗衣”,这是明代的一件朝服上衣。在修复前,布料薄得几近透明,而且在领口和袖子附近有大面积的断裂和破损。另一件是“红纱地绣仙鹤方补袍”,修复前,右侧腰部已经有大面积布料脱落,补子也被磨损得难见花纹。在修复人员的努力下,这两件衣服都重现其昔日光彩。

“当一件破损的衣服拿到手中的时候,首先要考虑的是这件衣服的面料特性、纺织方式、染色、固色与针法的选择。差以毫厘,失之千里。仅针线修复就是一个漫长细致的过程,看似那么小的一块糟朽面积,一位修复师整个铺针加固和补衬做下来大概需要半个月时间。在这个过程中,不仅需要严谨的态度,更要耐得住寂寞。”

2010年,徐冉参加了国家文物局举办的纺织品文物保护修复培训班,其中一位老师就是后来因《我在故宫修文物》爆火而广为人知的陈杨。“陈杨老师教了我们很多纺织品修复的方法和原则,更重要的就是告诉我们,一定要守得住时光,耐得住寂寞。”

“揭开华服之下的历史”

“这些年,我查阅了《明会要》《明实录》《大明会典》等古籍,对服饰的相关历史知识做了深入的研究。”徐冉道。

一名文物工作者,最基本的素养之一就是学术功底。正因为此,徐冉每天都会阅读历史文献。“工作不忙的时候,早上七点到九点,晚上七点到九点半,都是我的学习时间。”整个孔府旧藏服饰研究中心有着浓厚的学术氛围。于是在“清代衍圣公服饰展”上,除了孔府服饰,我们还看到乾隆《皇朝礼器图示》、光绪《大清会典图》相关穿搭对比图示以及清代衍圣公画像、《孔府档案》关于衍圣公穿衣场合记载的文献资料等。徐冉与同事们用自己的专业素养,让整个展览,兼具知识性和学术性。

比如,展览中最令人瞩目的一件衣服就是青绸绣云蝠金蟒皮朝袍,这是清代衍圣公穿的朝服。旁边搭配展示了《孔府档案》第71卷的相关文字记录:清乾隆四十八年(1783)七十二代衍圣公孔宪培更朝衣、蟒衣(吉服)。吉服用于御门听政、上元节筵宴、大阅礼成以及部分祭祀活动前后的“序幕”与“尾声”阶段。品官吉服包括吉服冠、蟒袍、补褂、朝珠、吉服带、靴等。

吉服只是衍圣公穿的服饰中的一种。孔子博物馆还收藏有清代衍圣公穿的朝服、常服、行服、便服等,都有特定的场合需求和穿着规范。常服常被人们认为是日常穿着的衣服,其实不然,常服用于公事谒见、大雩之礼、经筵宴等,而便服才是日常穿着。

服饰蕴含着中国文化。中国古代,服饰讲究尊卑有别。官位不同的人穿不同的衣服。清廷对衍圣公的优礼较之前朝更加隆盛,顺治元年题准衍圣公封爵一如前朝,阶正一品,班列尚书上;顺治二年题准嫡长子至十五岁授二品冠服。正因为衍圣公的极高地位,因此孔府所藏有的服饰展品类别丰富、数量众多、色彩绚丽、纹样华美、制作精良。通过研究这些服饰,既能读懂中华古代的服饰文化,更对中国古代的“礼仪”制度有更深的了解。

“讲好服饰故事”

墓葬出土的服饰大多失去了原本的色彩,而传世服,在色彩的原真性、结构的稳定性与纹饰的完整性上大大优于出土文物,成为研究历代政治、经济、文化、思想、民族风情不可多得的珍贵资源。

历经数年的研究,徐冉也从一个少言寡语、不苟言笑的文博研究学者,转变为乐于交流、侃侃而谈的服饰专家。“我需要把孔府服饰背后的故事、历史讲给大家听,让越来越多的人了解儒家文化。”徐冉笑道。在研究团队的共同努力下,近年来孔子博物馆不仅在馆内举办了多场服饰专题展陈,还在中国丝绸博物馆举办了“孔府旧藏礼乐服饰文物特展”。越来越多的人,通过形式多样的展览,了解孔子,了解服饰背后所承载的儒家思想。

孔子博物馆内,还有“孔博织造”展厅。从远古时期嫘祖首创种桑养蚕之法、抽丝编绢之术开始,纤细的丝线在巧手的匠人手中,经天纬地,串联起一幅名为“华夏”的服章。让我们从细微之处着眼,看绫罗绸缎里的微观世界,现场认识、体验丝织机具,了解华美布料中的经纬乾坤。

在这里,你可以将喜爱的服饰文物图样1:1复刻在衣服上,可以定制婚服,了解文物元素在现代产品中的开发与利用,也可以近距离观察明代衣服的制作过程。

“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”走进这些华美的衣服,就相当于打开一本“穿在身上的史书”,带你去探寻那些灿烂的历史。

(未署名图片由孔子博物馆提供)