诗书传家 雅秀孔府

2024-10-31王枍

从孔庙到孔府,仅一墙之隔,却有截然不同的韵味。

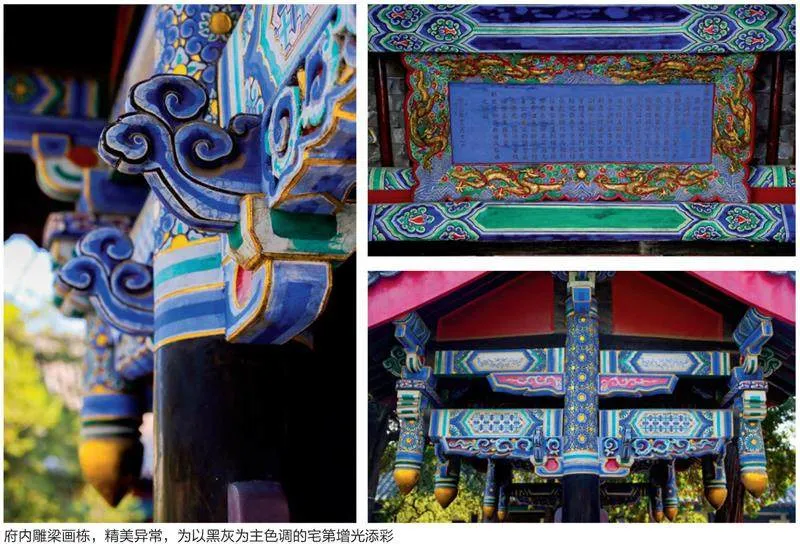

孔庙巍峨壮观的门坊牌楼、气势恢宏的大殿,加上黄瓦红墙、石雕龙柱,处处彰显着端庄大气。而以灰色调为主的孔府,在建筑方面似乎就显得平淡了许多,但丝毫不会削弱这座延续近700年的孔氏府第带给我们的文化冲击。这座历史悠久的府第,作为孔氏家族、儒家文化的重要历史遗存,与孔庙一起向我们展示着儒家文化在不同视角下的不辍传承。

“天下第一”

孔府,又被称为“衍圣公府”,位于孔庙东临,是孔子嫡长子孙世代居住的府第。衍圣公是北宋至和二年(1055)宋仁宗赐给孔子46代孙孔宗愿的封号,这一封号子孙相继,整整承袭了32代。孔府集宅院、官衙、家庙于一体,有“天下第一家”之称。

孔子去世后,至宋代以前,因宅立庙,其子孙附庙而居,故称为庙宅。汉元帝时期,赐孔子第十三代孙孔霸府邸,即“关内侯,食邑八百户,赐金二百斤,宅一区”。即今诗礼堂及崇圣祠区域,但当时的规模并不大。到宋代,庙宅扩展到300余间,官署住宅合一的布局初步形成。

据《孔氏祖庭广记》所记“金阙里庙制”图可以看出,金代时已出现阙里袭封宅,标志着孔府的格局已经大体完备。明代,朝廷不仅多次重修孔庙,对孔府也同样重视。洪武与弘治年间两次大规模扩建重修,尤其是明弘治十六年(1503)李东阳主持重修孔府时,完成了整体前衙后宅的建筑布局。

现今我们看到的孔府有前后九进院落,楼房厅堂数百间。在布局上,横向分东、中、西三路建筑,纵向分前后两部分,前部分是对外活动场所,后部分是家族生活居所。中路建筑是孔府主体,前为官衙,是处理公务之地,设有三堂六厅;后为内宅,是孔氏家人饮食起居之处。东路是家庙所在地,西路主要为读书学礼、诗文会友及闲居之所。整个孔府集官衙、宅院、家庙于一体,建筑古朴精美、用途区划清晰考究,装饰更给人以返璞归真之感,在建筑界也是明清官式建筑群的典范之作。

除个别历史时期外,历代衍圣公皆生活在孔府,主持孔子祭祀,管辖府内、宗族事务,有的还要作为官员参与地方政务。

与国咸休

孔府的大门,门楼不算太高,以黑红亮色为主色调,对比强烈,庄严气派。大门两侧东雄西雌一对明代石狮,几百年来镇守着宅院,历经风霜神采依旧。在石狮旁还各有一高约半米的方形石,是当年主客乘马时所用垫脚石。

孔府大门为明代建筑。清张廷玉等所撰《明史·舆服四》中有记载:“百官第宅:……一品、二品……门三间,五架,绿油,兽面锡环。”衍圣公当时有二品官阶,所以我们看到孔府的大门,门阔三间,深两间,五檩(架在房梁上托住椽子的横木)三柱分心式木架,灰瓦悬山顶。

大门正中悬挂着金字“圣府”匾额。两侧楹联一副:与国咸休安富尊荣公府第,同天并老文章道德圣人家。“与国咸休”与“圣人之门”,都显示着孔府在政治与文化上的显赫地位。对联还有一特别之处,上联的“富”字最上面缺了一点,所谓“富”字无头,寓意孔府的富贵世代相传;下联的“章”字,一竖直通上去与日字贯穿,意思是孔府的文章可以通达天下。

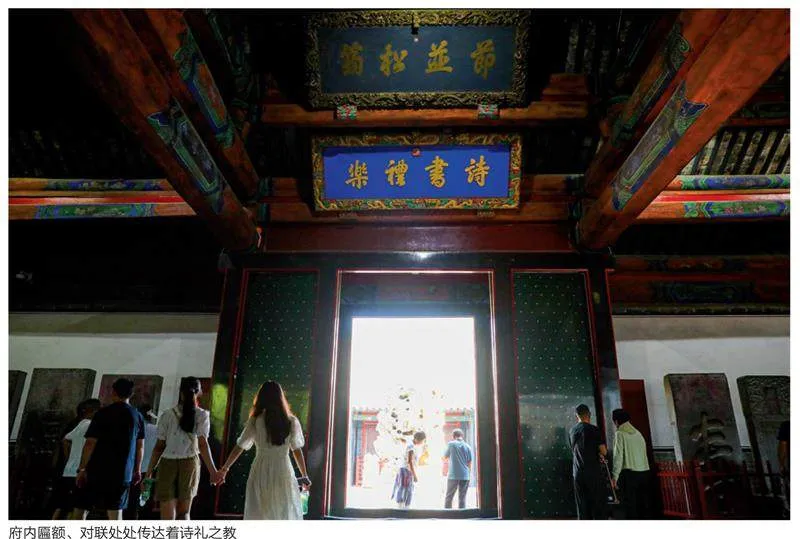

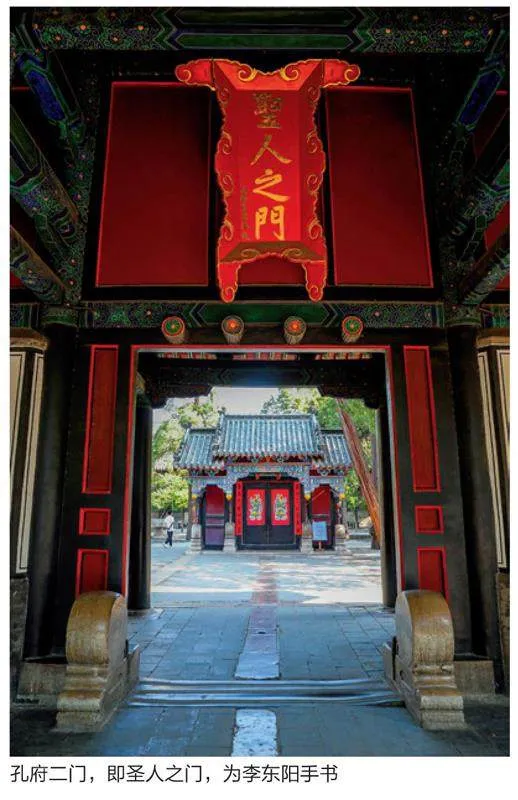

进入孔府之后,在孔府第二道门“圣人之门”与孔府大堂之间,还有一道常年关闭的重光门。这座建于明代的门,四柱三间,细节满满,因前后各有4个倒垂的木雕莲蕾,也称“垂花门”。重光门只在皇帝驾临、迎接圣旨、祭孔、婚丧等大典活动中才可打开,因此重光门才是孔府建筑群中的最高规制所在。

“诗礼传家”

在两千多年的历史发展中,作为“天下第一家”的孔氏家族,以其独有的影响力,为中华优秀传统文化的传承及发展,做出了不可磨灭的贡献。其所建构的“诗礼传家”特色家风,不但影响着生活在孔府之中的人们,还成为千千万万中华儿女构建家风、家规、家训的范本。

“诗礼传家”源于孔子与儿子孔鲤的一段故事。《论语·季氏》记载:……鲤趋而过庭。曰:“学诗乎?”对曰:“未也。”“不学诗,无以言!”鲤退而学诗。他日,又独立,鲤趋而过庭。曰:“学礼乎?”对曰:“未也。”“不学礼,无以立!”鲤退而学礼……

这段记载,被后世90e581597f33ec8990cfc1efd94d92f9称作“诗礼庭训”或“诗礼垂训”。据《孔氏家语》记载,自此以后,孔氏子孙以此为家训,开始代代相承,孔氏家族亦被称为“诗礼世家”。孔庙“诗礼堂”即为此而建,孔府东、西路建筑又称东、西学,也体现了对诗礼的重视。

在“诗书传家”的教诲之下,孔氏子孙潜心研习儒家经典,代代饱读诗书,“世代业儒,遍研群经,或亲子相传,或子弟互为师友,著述汗牛充栋”。如孔子孙子子思,著书立说,被后人称为“述圣”。第九代孙孔鲋不畏强秦,秦“焚书坑儒”时,将《论语》《尚书》《孝经》《礼》等经书藏于家宅墙内,后就有了“鲁壁藏书”的典故,今天我们还能在孔庙内看到明代所立石碑“鲁壁”。

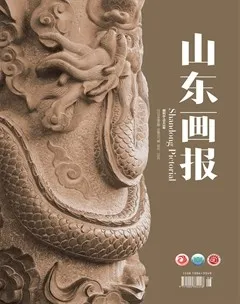

孔府内还有很多对联值得一观,孔府启事厅东西墙壁上的“以利己之心交朋必善,以好色之念求学必真”“经济以诗书为鹄,文章得山水之腴”;前上房西墙壁上的“道德为师仁义为友,礼乐是悦诗书是敦”等等,都在无声展示着修己省身、齐家治国的孔氏“诗礼传家”祖训。

曲径通幽

提及孔府的建造与修整,有两个人需要特别关注,一是明代重臣李东阳,一是孔子七十三代孙衍圣公孔庆镕。

明弘治十六年(1503)李东阳主持重修孔府,孔府二门上“圣人之门”的竖匾便是自幼被称作书法神童的他手书。重修孔府时李东阳已经官至太子太保、户部尚书兼谨身殿大学士,在这里,他又展示了自己出色的设计才能。孔府大门内侧有一株明代的国槐,在古代,庭院植槐是盼望子孙发达位极人臣的一种祈愿方式,更是吉祥的象征。而孔府的每一进院落都有各类树木点缀,有成行的柏树、对植的花木等,春夏花意盎然,秋冬松柏林立,四时皆景。历时数百年,如今不少树木已成长为参天古树。孔府后花园也由李东阳设计,这占地二十余亩的花园,有假山、鱼塘、竹林、松柏、小桥、亭台,整体布局构思巧妙,处处匠心。另外,李东阳还将奇石造景运用得炉火纯青,孔府前衙后宅间的玲珑太湖石、多个院落中点缀的奇石、后花园的假山石等都是点睛之笔。

到清代,孔子第七十三代孙袭封衍圣公孔庆镕又对后花园进行了精心整修,在李东阳的基础上,他筑山理水,再植花木,使后花园更能烘托山林野趣,满足他雅好自然的情趣,让这一方小小世界更多了魏晋兰亭的雅逸。

一碑一壁

孔府院内微景观颇多,还有一碑一壁不容错过。

孔府二门内,有一“白话碑”。此碑原本记载了明太祖朱元璋和当时的衍圣公孔克坚的一段对话:

洪武元年十一月十四日,臣孔克坚谨身殿内对百官面奉圣旨。

圣上曰:“老秀才近前来,你多少年纪也?”

对曰:“臣五十三岁也。”

上曰:“我看你是有福快活的人,不委付你勾当。你常常写书与你的孩儿,我看资质也温厚,是成家的人。你祖宗留下三纲五常垂宪万世的好法度。你家里不读书,是不守你祖宗法度,如何中?你老也常写书教训者,休怠惰了。于我朝代里,你家里再出一个好人啊不好?”……

这里记载的朱元璋用寻常口语与孔克坚对话丝毫不加修饰,读来自然是十分有趣,也让我们对当时的日常白话有了直观的了解。

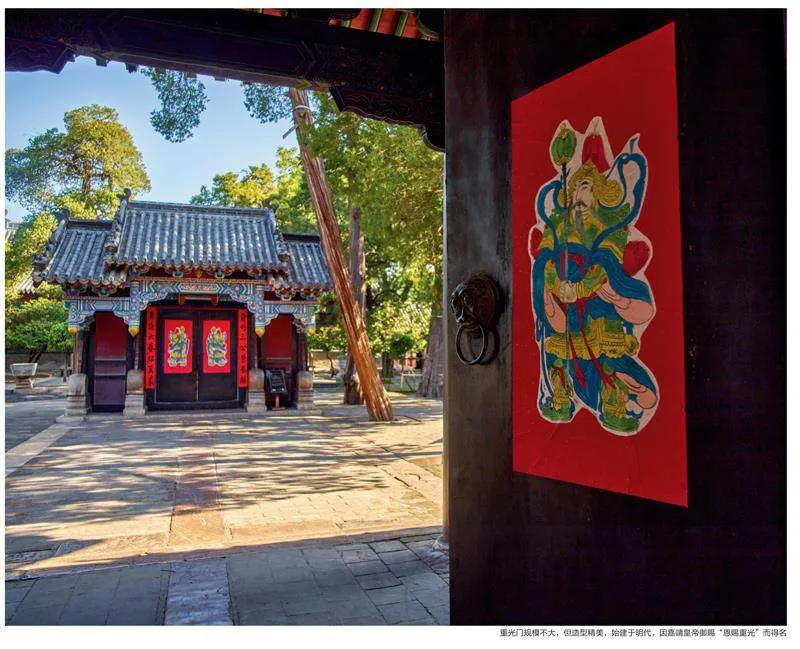

与白话碑的有趣不同,孔府内宅与衙署之间有一面特别的影壁,主题严肃,上绘《戒贪图》。图中雕画着一头怪兽,头似龙,口如狮,身似麒麟,蹄如马。这只“四不像”怪兽就是传说中的“”。它本是天上的一只神兽,非常贪心,不吃五谷杂粮,专吃金银财宝,连八仙的宝贝都被它给吞吃了。它还不满足,妄图吞掉天上的红日,结果落海而死。

孔子强调“为政以德”“政者,正也”,主张“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也”。孔府先人立此影壁,意在告诫子孙后代不可贪婪徇私。而其所处位置,恰好是衍圣公自后宅前往衙署处理公事的必经之处,是让后人时时自省,修身理政。