时光处处古意“三孔”

2024-10-31

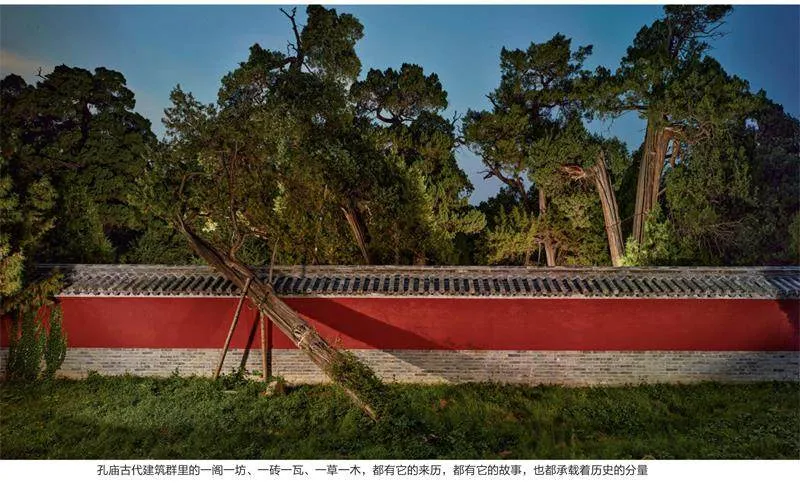

在孔庙,处处都是时光的痕迹,而从时光中透出来的,又满是千年的智慧。

万仞宫墙的墙砖,被风霜雨雪侵蚀出斑驳的色彩,深浅的凹痕;

长长甬道上的石板,早已光滑如镜反射着耀眼的光;

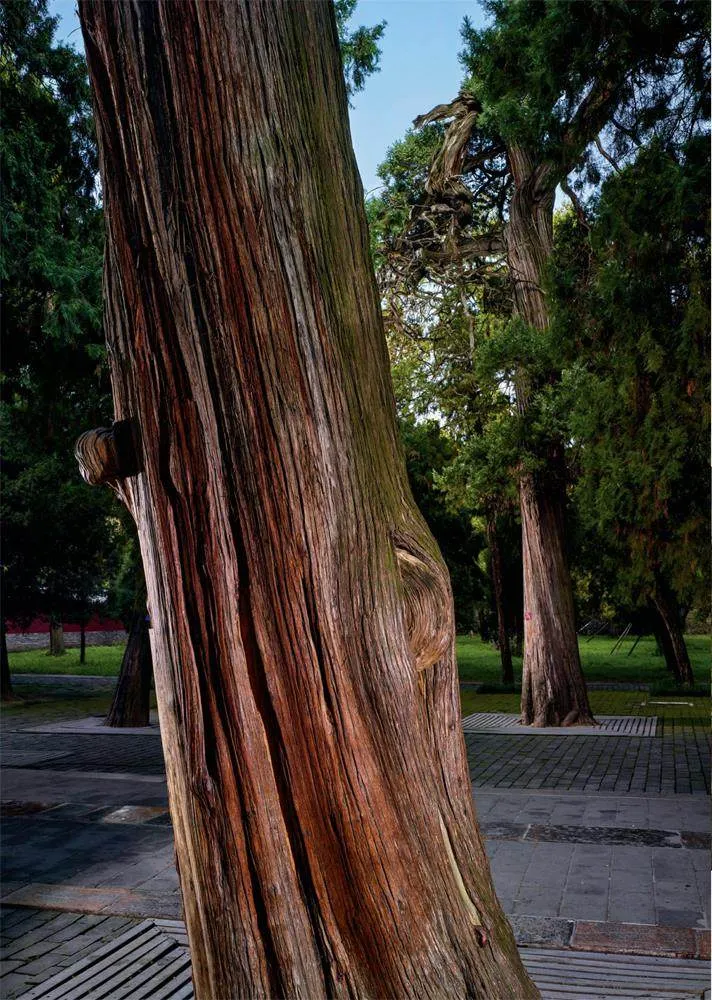

处处可见的古树,或遒劲高耸或四方漫展,生机勃勃间亦有生命的停顿;

沉重的木门上,金色的铆钉与朱红的漆面少了一丝鲜艳却多了迷人的厚重;

大成殿前的龙柱,已经被来客摸得光滑如镜,围栏却愈发粗砺起来;

诗礼堂前的银杏每年绿了又黄,默默计算着四时光阴。

2500多年的时间里,古意在孔庙不断积累,与儒家文化一起愈久弥香。

古树千余株 先师手植代代传

孔庙内古树林立,颇为壮观,其中以柏树为主。

2007年,曲阜当地有关部门曾对孔庙古树名木进行普查,共有古树名木1050株。多为圆柏、侧柏,还有部分楷树以及唐槐、银杏等。圆柏又名桧柏,《诗经》等古籍中便有桧的记载。3000多年前,中原、淮扬、江汉等地圆柏多有著名的大材,西周分封的诸侯国中,便有因之将圆柏作为国名,称为“桧”。圆柏生长缓慢,随着岁月的积累,树干常扭曲生长,自成一景。由于历代帝王多推崇孔子,所以据史书记载大规模的“三孔”植树就有五次之多,如今我们在庙内见到的古树多为明清两代所植。

孔庙内最著名的桧柏无疑是大成门东侧的“先师手植桧”。关于它的记载最早可以追溯到唐代,《封氏闻见记》:“兖州曲阜文宣王庙内并殿西、南,各有柏叶松身之树,各高五、六丈,枯槁已久,相传夫子手植,永嘉三年其树枯死。”因为自然及人为因素,先师手植桧历经多次枯死、损毁,而后复植。现在我们见到的这一株同样种植于清代。

《论语·子罕》有云:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”柏树具有坚韧不拔的高尚品质,是万世师表、斯文在兹的代表;孔庙诗礼堂的银杏也具有独特的诗礼文化内涵,至今老当益壮硕果累累;国槐作为中国特产树种之一,远在秦汉时期自长安至诸州的通道已有夹路植槐的记述,更有“门列三公”的美好寓意。

柱石座栏坊,巧匠添彩至圣庙

每一个到孔庙的人,都会经过那长长的青石甬道,在碑林,看历代帝王对孔子的尊崇,走到大成殿前,参拜先师后摸一摸殿前的龙柱……

孔庙内运用了大量的石材,除了久负盛名的高大龙柱和历代帝王立起的硕大石碑之外,还有地面石、陛石、柱顶石、须弥座、石碑、石栏杆、石牌坊等等。这些石材在不同的用途下,展示出不同的魅力风采。

十三碑亭内有一通康熙御制石碑,是从北京沿京杭大运河颠簸辗转400多公里,才来到孔庙,在孔庙历史乃至中国文化和运河发展史上都留下了浓墨重彩的一笔。该碑重35吨,连同赑屃水盘更是达65吨之重,成为孔庙的“碑王”。十三碑亭内不同年代的石碑也显示出不同时代的审美特色,从赑屃的造型上就可以判断石碑为何时所立。

龙柱毫无疑问是整个孔庙最具代表性的景观之一,大成门、大成殿其西侧的启圣王殿均有龙柱。巨龙姿态矫健,云纹生动形象,来往的游人已经把龙柱摸得异常光滑。

在杏坛前,还有一方雕刻精美、形制古朴的石香炉,是出自金代的弥足珍贵的文物。虽然形制不大,但其上的云、水、龙、鱼等浮雕惟妙惟肖,精致异常,颇值得一观。

大成殿前月台双层台基石栏,镌花须弥石座。底层莲花石栏柱下东西南三面突出的24个石雕螭首,无不古拙中透出巧艺。在夏日雨水的滋润下,嫩绿的苔藓开始生长,就如同在人的心底悄然滋生的文化种子,日益生发。