四门三进 一眼千年

2024-10-31王枍

公元前479年,孔子去世。其弟子们相聚在他生前居住的三间草屋为其守丧。他们不仅以孔子居堂为家,还在这里祭祀孔子。后人便以此为庙,收藏孔子生前使用的物品,孔庙由此而生。

算起来,孔庙已经有2500多年的历史,可谓中国现有古建筑群中最为悠久的一处。在漫长的岁月中,战乱、雷火等原因曾使孔庙屡遭破坏,但历朝历代对孔庙的修复与重建(资料显示,1911年以前,有记载可查的重大维修就超过60次),反倒使其从最初的三间房屋发展到如今的九进庭院,规模日渐宏大、建筑规格逐步提高,到明清时期可与皇家宫殿相媲美。

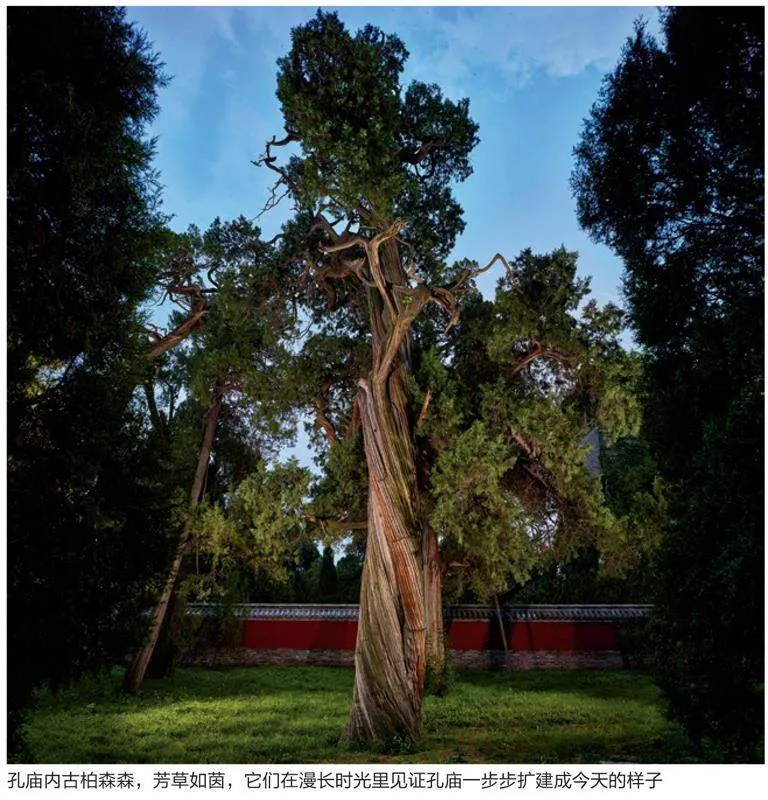

过至圣庙坊,进至圣门,入眼,宽博甬道贯通,偌大一个庭院,古柏森森,绿荫匝地,芳草如茵,时光仿佛在这里凝固。接下来迎接我们的是弘道、大中、同文三重大门,它们与至圣门一起,建造时间由近及远,为我们默默讲述孔庙的扩建史。在穿越一道道门的同时,我们似乎也一步步走近越来越古老的孔庙。

圣时门、弘道门

——明代孔庙规模基本定型

明代,孔庙历经洪武、永乐、成化、弘治等扩修、扩建,基本形成现存孔庙的规模,并为后人留下了著名的四通御制巨碑,更基本确定了今天我们看到的孔庙之规模。

圣时门作为如今曲阜孔庙的第二道大门,始建于明永乐年间。从门前醒目的“至圣庙”坊可以推测它曾是孔庙的正门。“圣时”源出《孟子·万章下》,孟子将孔子与伯夷、伊尹进行比较,说孔子是“圣之时者”,认为孔子“圣”的境界能够通权达变,顺应时势。

作为曾经孔庙的正门,圣时门的一个突出特点是,门前后正中的台阶上有两方陛石,雕刻有云水烘托的双龙戏珠图,龙身翻转腾跃,姿态生动。行云流畅,水势汹涌,颇具动感。孔庙内,还有大成门与大成殿有此类陛石。

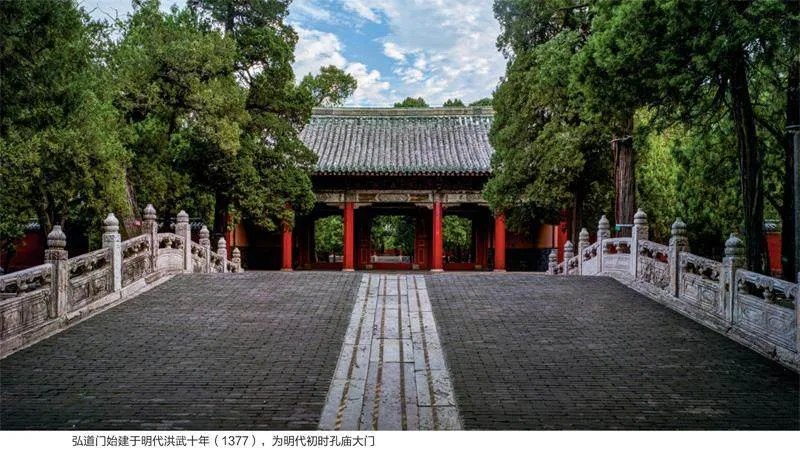

过圣时门,进入一个开阔的院落,院落内遍植桧柏林木,林木中间是一条狭长的甬道,如一条绿色走廊。走廊的尽头,为璧水桥。走到璧水桥前才能在浓荫蔽日的树丛中看到另一道建于明代的大门——弘道门。弘道门建于洪武年间,比圣时门早近40年。

弘道门为明代初期孔庙大门。清代雍正七年(1729),据《论语》“人能弘道,非道弘人”钦定命名,后由乾隆皇帝题写“弘道”二字竖匾立于门额,以赞颂孔子阐发尧舜禹汤和文武周公之道。

明代对孔庙最大的一次修缮是在弘治十二年(1499)。当时,孔庙遭雷击,大成殿等主要建筑120余楹“化为灰烬”,明孝宗急忙下令重修,历时5年,耗银超过15万两,此后孔庙的建筑达到了明代的最高水平。

大中门——金、元时期的中庸之用

过弘道门,我们就从明代进入了金、元时期。

孔庙第三道大门——大中门,始建于金代。金、元时期,其为孔庙正门,明弘治年间曾重修,清代重建,门上“大中门”匾额也是乾隆皇帝题写。门高9.5米,宽20米,进深7.5米,单檐悬山顶,以绿琉璃瓦覆顶。

南宋时期,金兵进入山东,孔庙被毁。虽然金朝开国之后也曾多次修缮,但金章宗也自认当时的孔庙“陋隘不足以成圣师之居”。直到金代开国70多年之后,经济逐步复苏,金章宗才拨巨款兴修孔庙,历时六年完成。也是在这次修缮中,大中门得以建成。值得一提的是,金代修建的大中门第一次使用了雕龙石柱,开创了曲阜孔庙使用龙柱的先例。

大中门建成之时名为“中和门”,至明代扩建孔庙时,才在“中”之前加“大”,改为“大中门”,更加强调了儒家中庸思想的重要性。值得注意的是,无论是哲学化的“中和”,还是政治化的“大中”,都内含深邃的“中庸”原理性,强调一个“中”字。

在大中门两侧,古树群掩映处还有两座建在方形高台之上的绿瓦拐角楼。它们与孔庙建筑群最北面第九进院落的东西两角楼形成矩形轮廓,这也是元代至顺二年(1331)的孔庙轮廓。

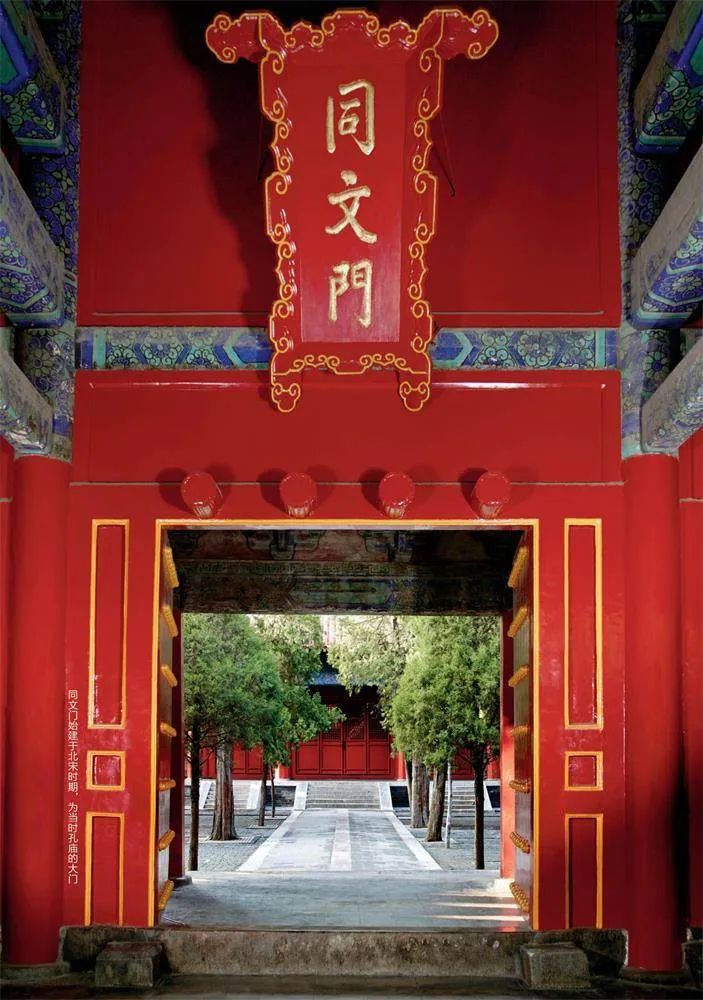

同文门——北宋奠定孔庙布局基调

孔庙自春秋时期立庙,直至唐代变化依然有限。唐高宗李治在乾丰元年(666)去泰山封禅途中看到的孔庙“堂宇卑陋”。孔庙内现存唐代碑刻《文宣王庙门记》中曾提到“新其南门”,但具体所指似乎尚无史料佐证。同样出自唐代的《封氏闻见记》中曾记载,文宣王庙门内,有柏叶松身之树,相传夫子手植。由此推测,在唐代孔子手植桧前,也就是如今大成门的位置,应有一座庙门,借此可推断当时孔庙的规模。

作为曲阜孔庙的第五道大门,同文门始建于宋代初年,也是宋代孔庙的正门。后经历代重修,在金代成为二门。明代孔庙南扩,门逐渐退居次要地位。清代初期该门称“参同门”,顺治以后改为同文门。《中庸》曰:“今天下书同文,车同轨,行同伦”,意在表明追求文化上的统一。而孔子对中国文化作出了杰出的贡献,不仅创立儒家学说、从事教育活动,还整理“六经”等文献,深刻影响了中国社会的方方面面,对文化的传承起了至关重要的作用。此门名曰“同文”,正是在赞扬孔子对中国文化大一统做出的巨大贡献。

穿过同文门,就逐渐进入了曲阜孔庙的核心区域,各院落的内容也更为丰富,奎文阁、十三碑亭、杏坛等可观的景点随处可见,大成殿巍峨耸立,诗礼文化的韵味十分浓厚。

也正是从同文门开始,孔庙的主体建筑开始以黄色琉璃瓦做顶,规格真正与皇家宫殿建筑看齐。