回望申遗 儒韵悠扬

2024-10-31张媛媛吴浩晨(

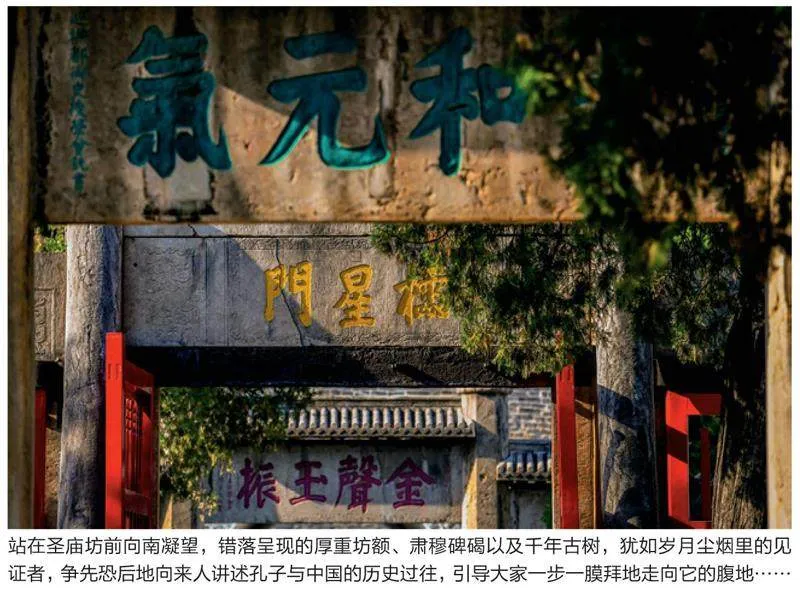

儒风千载,斯文在兹。孔庙、孔府、孔林,儒家文化的圣地,传承着千年的文脉,见证着历史的更迭。1994年12月,“三孔”入选《世界遗产名录》的消息从泰国传来,山东文物工作者们很是开心。“三孔”的文化价值,得到了世界的肯定。“三孔”不再只是中国的“三孔”,它被认证为整个世界的文化瑰宝。

回望申遗路,1985年12月,中国加入《保护世界文化和自然遗产公约》。自那时起,我国开始在世界文化和自然遗产领域崭露头角,第一批申遗共有六个项目入选。“三孔”是我国第二批入选《世界遗产名录》的四个项目之一。

在孔子研究院原副院长、时任曲阜市文物管理委员会主任孔祥林的记忆里,“三孔”的申遗工作实际上从第一批项目申遗成功后就开始了。1987年12月,第一批项目申遗成功,“三孔”就入选了国家的第二批申报名单。因为历史的原因,申遗一度被搁置,但这并没有阻止“三孔”保护与修复的进程。

“我们写报告、申请经费,把遮挡‘三孔’风貌的违规建筑拆了,把该修的修了。” 孔祥林一直强调要把工作做在前面,保护说起来简单,但做起来是一项很复杂的工程。“当时,孔庙里面有很多单位,文化馆、图书馆等等,我们需要想办法把它们都迁出去。”在正式申遗之前,“三孔”经历了一场大“修复”。

这一阶段,被曾参与“三孔”申遗的山东省文物局原副局长由少平总结为“一个‘拨乱反正’的过程”。“在各级领导的支持下,曲阜开始有规划地对‘三孔’进行保护与利用,‘三孔’慢慢地被重视了起来。”那时由少平去“三孔”工作,曾多次住过孔府西路学屋(当年孔家孩子读书的地方)。1989年,他最后一次住到孔府西路,离开后不久,那里也因为保护被停止使用了。以至于他常常开玩笑说:“我是最后一波住过孔府的人。”承载了太多的“三孔”,从无序慢慢变得有序起来。

1993年夏天,孔祥林收到了国家文物局要求准备申遗材料的通知。这一次的申遗与第一批申遗时的要求不同。“第一批申遗的项目只需要照片和简单的材料,而这一次需要准备一个纪录片、一本书、一本照片集。”他至今还记得,“纪录片是电视台的资料汇编,书是专班人员写的,照片也是之前留存好的。”

当时的申遗程序与现在不同。由少平说:“那时我们并没有太多的经验,对世界遗产的申报标准和流程也不甚了解。当时申报的材料是一本有点儿薄的册子,不像现在每次申请材料都是一大箱又一大箱的。”他用手比画了当时材料的厚度,而且这本材料中还有近一半是英文翻译。虽然材料不厚,但足够用心,后来甚至成了其他申遗项目学习的范本。孔祥林记得,后来苏州园林申遗时,还曾找到他们,要材料回去学习参考。

“三孔”不同于国内其他入选《世界遗产名录》的项目,它是“以一个人物的价值为核心来申报《世界遗产名录》的”。由少平觉得,“三孔”申遗的成功是因为至圣先师孔子声名远播,“三孔”承载的文化内涵,厚重且深远。

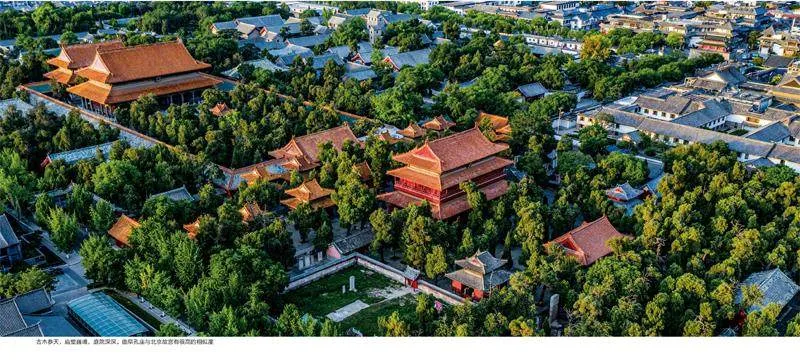

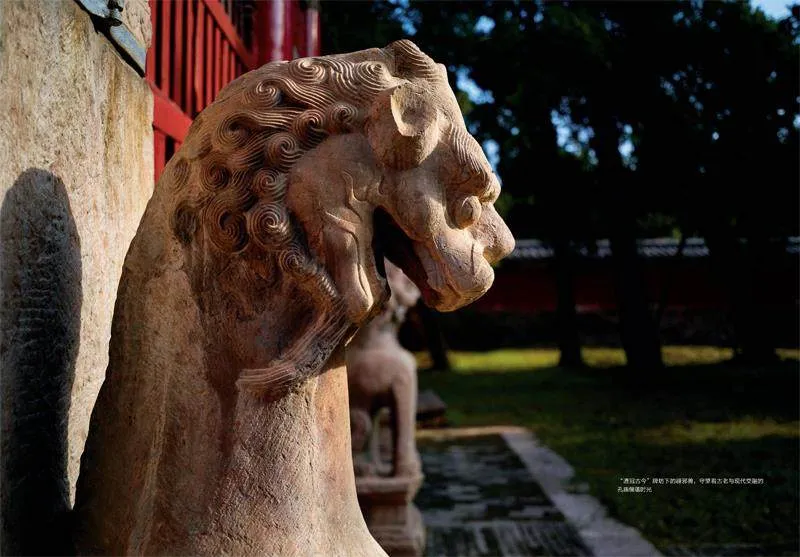

说起“三孔”的历史,可以追溯至春秋战国时期。孔庙原为孔子旧居,后改为祭祀场所。西汉以来历代帝王不断加封孔子,因此孔庙规模也越来越大。这里不仅承载着中华千年的文化传承,还是一处伟大的古建筑群。“三孔”申遗的“军功章”上除了孔夫子,还有历朝历代留存下来的亭台楼阁。

“金代碑亭两座、元代碑亭两座、元代门三座,明代遗构更有多处可数;至于清代的殿宇,亦因各个时代而异其形制。”梁思成在文章中对孔庙有着这样的记录。1935年,他应教育部和内政部约请,对曲阜孔庙进行了细致的勘察和测绘。他所撰写的《曲阜孔庙之建筑及其修葺计划》一文中对孔庙有着这样的评价:“由建筑研究的立场上着眼,曲阜孔庙的建筑,实在是一处最有趣的,也许可以说是世界上唯一的孤例。以一处建筑物,在二千年长久的期间,由私人三间的居室,成为国家修建,帝王瞻拜的三百余间大庙宇;且每次重要的修葺,差不多都有可考的记录。姑不论现存的孔庙建筑与最初的孔庙有何关系,单就二千年的历史讲,已是充满了无穷的趣味。”

被梁思成称为建筑史上“孤例”的孔庙,在历史上先后完成数十次修缮与扩建,从而有了今天的规模和样子。 “三孔”建筑是中国传统社会尊孔崇儒的象征,其结构布局、设计营造无不深受孔子思想、儒家学说的影响。

从申遗成功到如今已经三十载,无数游客慕名前来,感受儒风雅韵。“三孔”的保护工作也迈上了新台阶。由少平说:“文化遗产保护是一项长期而艰巨的任务,随着城市化的加速推进和旅游业的蓬勃发展,如何平衡保护与利用的关系将是我们面临的重要课题。” 他相信通过科学规划和社会各界的共同努力,我们能够找到最佳解决方案,未来的“三孔”一定会越来越好。