中国图画书的百年历史演进与儿童形象建构

2024-10-31史妍李冰

【摘要】中国图画书历经百年演进,在图文叙事、形象变迁以及审美取向上发生了巨大变革,形成了由中国本土创作者创作、讲述中国故事、表现中国情感、传递中国智慧的中国图画书的美学话语体系,建构起一套“可信、可爱、可敬”的中国儿童形象谱系,对创新新时代中国形象、讲好中国故事、传播优秀传统文化有着积极意义。

【关键词】中国图画书;儿童形象;形象谱系

基金项目:重庆市社会科学规划培育项目《百年中国图画书儿童形象谱系研究》(2021PY17)。

中国图画书艺术演进的百年历史,是中国儿童观念发展的百年历史,是中国童书出版发展的百年历史,是中国儿童文学发展的百年历史。作为承载文化的重要媒介,中国图画书蕴含着丰富的中国传统文化精神与审美品质,是表现中国式童年、传递中国式情感、讲述中国故事的最佳载体。2021年教育部组织百位专家为幼儿精心遴选347种图画书,其中中国原创图画书占比78%,从国家层面肯定了中国图画书的艺术价值与儿童教育价值。在此基础上,系统梳理中国图画书百年艺术演进以及儿童形象建构,深刻理解潜藏于形象背后的社会历史、文化观念、价值取向和审美倾向,对理解新时代儿童文化、深化儿童教育发展、坚定文化自信具有重要意义。

一、媒介的融合:“图-文-书”的多维破壁

图画书既不同于文学、绘画等传统的平面静态媒介,亦不同于电视、短视频网站等大众数字媒体,具有其他媒介所不具备的优势。首先,图画书是图画和文字在书籍物质形态上的耦合,是图像与语言两个既相对独立又意义互补符号系统的合奏。图画书倚重异质感官符号的协同表征,将文字、图像、色彩、构图等不同模态下的符号拼接、叠加、组合,令抽象的语言符号与具象的视觉符号共同缔造出具有感官冲击力的审美形象。其次,图画书的多符号认知系统促使读者的感知不断在视觉凝视与心理想象之间摇摆切换,极易诱发读者的“双重身份幻觉”[1],产生与作品人物之间的心理共鸣,在自主建构阅读体验和审美感知的同时建立全新的形象认知。最后,图画书以儿童为主要受众,迎合儿童审美心理、认知特征与生活经验,赋予儿童读者自由穿梭于立体表征空间的权力,以一种新型“成人作者-儿童读者”权力关系实现了对儿童权力的让渡,解构了传统意义上的“他者凝视”和作家权力,产生出儿童视角下的图画书形象认知模型。图画书形象存在于物质形态之中,存在于审美艺术之间,存在于动态交际之中,是文学形象与视觉形象、物质形象与精神形象、静态形象与动态形象的多元统一。

著名文化传播学者尼尔·波兹曼曾提出“媒介即认识论”,认为媒介具有表征与转达功能,能够参与人类的知识生成与认知建构。[2]从艺术层面来讲,图画书是融合文学、绘画、艺术设计多种审美属性的复合艺术,是视觉形象建构的重要艺术媒介。从传播与教育层面来讲,图画书以儿童为主要受众,具有丰富的道德教育、审美教育、文学教育价值,意识形态与教育价值导向鲜明。以图画书为桥梁,成人通过可视化的视觉图像与多感官交际互动向儿童传递知识、态度与价值观,帮助儿童建立社会认知与文化认同,是促进儿童健康成长的重要教育媒介。图画书为儿童架构了一种多感官、多符号、动态性、互动性的认知方式与手段,以一种独特的视觉表征影响着儿童及其家庭的审美心理、媒介意识与文化认同。图画书不仅成为形塑儿童形象的重要载体,还成为儿童认知世界的重要媒介。

二、历史的叩问:中国图画书的百年征途

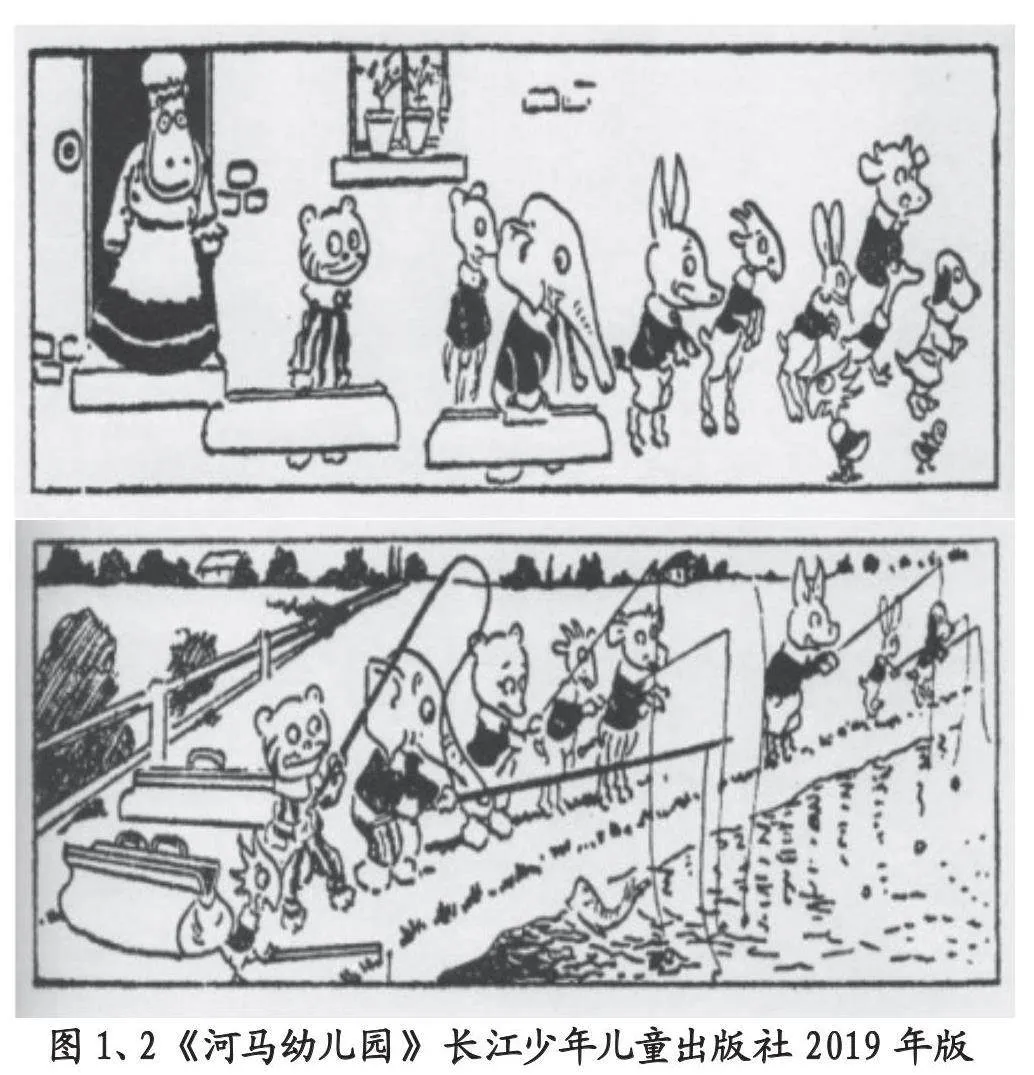

1902年波特小姐的《彼得兔的故事》正式出版,被人们认为是现代图画书的“开山之作”。时至今日,图画书已作为重要的艺术形式在英、美、日等国家流行传播了一个多世纪,产生了数量可观的经典作品。根据研究,作为一种出版与创作门类,图画书或准图画书的创作与出版在中国儿童文学的历史上并非始于最近这些年,最早可以追溯到北宋时期《官文鉴古图》《三朝训鉴图》[3]以及宋元时期虞绍所编的《日记故事》[4],而真正意义上现代性“自觉地专业化”的中国原创图画书则要从1922年郑振铎在商务印书馆《儿童世界》上刊载的《河马幼稚园》作为里程碑[5]。2019年底长江少年儿童出版社开启的“百年百部中国儿童图画书经典书系”除梳理图画书发展过程中的经典作品之外,更显示出了对中国原创图画书历史谱系建构的深刻关注。

目前,对中国原创图画书发展史的研究主要集中于对图画书发展历史的阶段性梳理以及演变趋势的研究上,重点考据了原创图画书发展过程中的代表性作品,如《郑振铎与中国图画书的发生》《在教育与趣味之间:1949-1956中国图画书研究》等,初步建立了中国图画书“20世纪20-40年代、50-80年代、90年代至今”[6]三个发展演变阶段,指出了中国图画书发展与儿童观念的进步、出版技术的发展与艺术创作理念的革新之间的密切关系,令中国原创图画书的研究在大量引进国外图画书的现实中燃起燎原之势。以1922年作为里程碑,中国原创图画书已走过百年征途。新时代中国图画书正以民族化的美学取向、群体性的创作姿态以及繁荣的出版前景彰示着中国形象建构的新样态、新活力。

三、图画的进击:图像叙事的空间跃进

图画书是“一种史无前例的图文配合方式”[7]。中国古代就有“左图右史”的传统,推崇“书必有图”的设计逻辑。北宋宫廷曾将古先圣贤事迹镂板模印,向年幼的帝王实施劝诫,出现了《官文鉴古图》《三朝训鉴图》等最早以儿童为读者的图文书籍[3]。明代嘉靖刊本《日记故事》开启上图下文的童蒙读本流行样式,通过形塑民间生活场景,讲述儿童民间生活故事。上述作品并兼图文,但是图画与文字并非一一对应,图画只对叙事的高光内容进行描摹,因而只停留于“有插图的儿童读物”[8]层面,是中国图画书的萌芽。

“五四”时期,郑振铎在称谓上就有意将“图画故事”与“滑稽画”“插画”进行区分,强调利用图画进行叙事是“图画故事”作为突出的艺术特征。《钓鱼》是《河马幼稚园》[9]中非常成熟的一个篇章,沿用上图下文的模式,共8个画框,画框下是相应的文字。不仅图文呼应,还形成了清晰的图像叙事序列。画框之中每个角色的目光、动作与画框线条形成一定角度,通过不同“平面层次”组成了纵深的图像空间,使平面图像具备了动态感与层次性。从“图像叙事的本质是空间的时间化”[10]这一图像叙事的本质要求来讲,《钓鱼》已具备了“图画书”图像叙事的艺术自觉,通过图像空间的位移、变形反映事件的连续性与动态性,将故事纳入时间的进程之中,推动了叙事进程与环境空间的转换,从而让空间化的图像达到了叙事的最终目的。

1949年之后,国内专门出版少年儿童读物的出版社大量出现,促使一大批专业画家加入图画书创作的大军,极大意义上推动了国内原创图画书艺术的成熟。严个凡1957年出版的《狐狸》既有小画幅的形象特写,又有铺满整个页面的纵深全景,利用画幅大小不一的图画构成层次感的空间效果,近景与远景交替呈现,在白色背景之下营造出动感的图像空间,称得上是“让图画说话”的里程碑式作品。《狐狸》打破了图画书演变初期“连环画式”的图文固定逻辑,用更大的版面空间、更丰富的色彩和更加多元化的图文关系探索出图像叙事的多种可能,与图文制式固定的“连环画”正式剥离,确立了图画书独有的图文叙事形式。时至今日,《狐狸》较多留白、多元画幅组合的图像叙事技巧依然被中国原创图画书所沿用。

21纪以来,随着印刷技术与艺术理念的更新,中国图画书显示出对图像叙事空间的全新探索。《外婆家的马》[11]将儿童想象中的“养马游戏”与外婆照顾小男孩的现实世界在同一跨页同时呈现:页面左侧是白色背景的现实世界,页面右侧是彩色背景的幻想世界。两种不同类型的视觉空间左右对照,随着右侧画幅的不断扩大,图画书图像形成一种特殊的图像节奏,在递进中达到叙事高潮。在彩色全画幅的背景之下,文字向图像空间让步,将这难以一语概之的儿童幻想在图像空间中得到极致表达。

从书籍装饰到图书正文,从图少字多到图画为主,从固定制式到多元组合,中国原创图画书召唤出图画强大的叙事功能,改变了单纯意义上的文字叙事传统,带领中国图画书走向一种全新的“图文叙事”潮流。

四、浮出历史地表:儿童形象的谱系生成

自现代教育观与儿童观诞生以来,儿童形象成为大众传媒、艺术作品中的常客,但现实是儿童形象在整个学术研究中面临着缺席失语的境遇[12],呈现出边缘化、碎片化的特点。而儿童形象的突围则是中国图画书走向现代性的另一个标志,同时也是图画书区别于其他媒介在形象建构上的最突出特征。图画书的艺术属性与认知特点促成了多学科形象研究范式的融合,令图画书儿童形象谱系建构可以在文学形象、视觉形象、文化形象三个维度上多维展开,共同建构起中国图画书儿童形象谱系,建构起成人形象体系之外的多元群落。

(一)“天真之眼”视角下的儿童文学形象

在文学研究中,儿童形象是一种审美性意象,图画书的文学文本借助叙述视角、叙事结构、故事类型等文学手段进行文学形象建构。儿童视角是图画书形塑儿童形象最重要的叙事视角与手段,与儿童文学保持着基本一致的叙事策略。在儿童视角下,儿童形象具有拟人体、常人体、超人体等多种形象变形与故事模式。

第一类儿童形象是常人体形象,往往以家庭、学校空间中生活的儿童为主要对象,讲述儿童生活故事。《大胖和小胖》(1989)是作者根据现实生活中真实发生的事件改编而成的儿童故事,讲述了妈妈留给大胖和小胖两兄弟一盒彩笔,两兄弟从相互争吵到互相帮助,最终发现合作才能够画出好作品的教育故事。此类故事以儿童写实形象切入,期望能够达到教育的目的,在形象塑造上偏向于扁平化,具有民间故事的特点。第二类儿童形象是拟人体形象,动物形象是中国图画书儿童形象的主要变形,这类儿童形象在中国图画书中占比最多。《小鸭子学游泳》(1984)的主要形象是一只黄色的小鸭子,它因为胆小起初没有像其他兄弟姐妹一样学会游泳,后来在鸭妈妈的鼓励下克服胆怯学会了游泳,还获得了游泳比赛的第一名。《梨子提琴》(1989)的主要形象就是森林里的小动物们,在小松鼠用香梨制作的一把提琴音乐声中化解矛盾,爱上了最美的音乐。第三类儿童形象是超人体形象,此类形象孕育于自然儿童,赋予儿童超越于自然法则的能力。《渔童》(1979)主要讲述了老渔民爷爷从海中网到一只画着渔童的汉白玉鱼盆,具有超凡法力的渔童帮助老爷爷惩治邪恶的洋人传教士的故事。这个故事情节丰满,渔童形象刻画得鲜艳明快,具有极强的幻想色彩。

中国图画书在儿童形象的刻画上着重以儿童生活经验与审美取向为主要立足点,重回儿童的天真眼光,“以天真之眼”建构儿童形象,淡化了成人世界与世俗事务的繁复与杂乱,突出了儿童形象内在的情感价值,传递出一种清新隽永的文学气质。

(二)“乡土中国”视域下的儿童视觉形象

在艺术研究中,儿童形象可以是一种视觉性表述,图画书视觉图像如何借助视觉表征、形象聚焦以及情感介入等手段进行视觉形象建构。图画书形象是外在视觉形象与内在精神形象的共建,图画书让艺术形象不仅“跃然纸上”,还能够直观地“映入眼帘”。

《河马幼稚园》(1922)刻画了丰富的儿童群体形象。以儿童喜闻乐见的动物形象为原型,模糊了儿童个体形象刻画,构成了一个儿童集合体。他们是大人大身体对立面的“小身材”,是“庄重沉稳”对立面的“离经叛道”,是“五四”时期儿童“自有独立的意义与价值”的突出表现。

张乐平绘制的《宝宝唱奇迹》(1959)和何艳荣的《自己的事情自己做》(1959)都借鉴了年画娃娃的艺术表现手法,强调对儿童身体的刻画,造型圆润、慈眉善目、憨态可掬、动感十足。画面色彩艳丽,配合朗朗上口的民间童谣,勾勒出新中国建设过程中健康、积极、快乐的时代儿童。艺术史家马克·D·富勒顿曾将图像造型分为“象征性”与“叙述性”两种类型[13],前者突出象征或隐喻某种事物;后者在象征性的基础上令形象参与事件叙述。很明显,中国图画书前期儿童形象肩负有极为深刻的文化符号功能,在建设新中国的历史进程之中扮演着“新时代好儿童”的典型形象。

21世纪以来,中国图画书在承认与理解儿童身体(生理上、心理上)的差异的前提下, 直面儿童主体性需求,积极将儿童形象纳入叙事进程,充分再现儿童精神与物质活动,则令当代图画书走向鲜明的“生活化”转向,努力还原栖息于乡土、城镇之间的儿童现实生活。《团圆》(2008)中的小女孩毛毛身着红棉袄、扎着羊角辫,面部表征随着爸爸的归来、陪伴、离别而生发出不同的样态,正面、侧面,俯视、仰视,胆怯、喜悦、悲伤,从不同的视觉角度、不同环境背景全方位再现了江南水乡之间一个留守儿童的美丽与哀愁。表现特殊儿童的图画书《躲猫猫大王》(2008),呈现进城务工子女生活的《翼娃子》(2017),都不再距离较远地观望与索求儿童,而是正面刻画、直视视角、生活化地艺术再现儿童真实的“肉身”,与现实生活中儿童形象保持了较近的距离。

(三)“儿童本位”关照下的儿童文化形象

在文化研究中,儿童形象是特定文化语境中形塑的对他者的想象,图画书形象背后所蕴含的特定社会文化语境,包括图画书形象所隐含的集体意识形态与文化内涵。在中国传统文化中,将儿童、儿童心性或儿童精神视为一种比肩于“圣人”“君子”的理想状态。老子有“复归于婴儿”,孟子有“大人者不失其赤子之心者也”,都指向了童心所具有的至高无上的精神价值,使得儿童形象具有了更为丰富的文化内涵。

一是“诗性的儿童”。儿童拥有富饶的精神世界与想象能力,当成年人意识到儿童身上所具有的天真、纯净、勇敢在现实世界是多么可贵,就会将儿童不仅仅当作是人生旅途的一个阶段而成为终生追求的精神归处。《哪吒闹海》(1992)取自中国经典神话哪吒闹海的故事,作为中国传统神话体系中浓墨重彩的神仙形象,哪吒有着儿童的外形与心智特点,也恰恰是这样,铸就了其敢于冒险、勇于抗争的精神,成为儿童喜闻乐见、成人心向往之的“精神住所”,成为诗性儿童文学的绝佳代表。

二是“教化的儿童”。在传统教育观念中,“儿童”与“学生”“受教育者”等概念是可以相互替换的,也就意味着儿童因其所处的年龄与生理心理条件,其受教育过程就是成长的过程。因此,在儿童形象的塑造上,其最重要的文化身份就是一个处于不断学习、被教化的过程之中的。在众多并非以儿童形象为主要角色的故事中,儿童形象的出现就是为了服务于某一个道理或者人生感悟而出现的。《种梨》(1983)讲述了一个老道士用一个梨壳一天之内种出梨的幻想故事。卖梨的李老大一点儿也不可怜贫穷的老道士,专门把梨的价钱定得老高,一个好心的小孩自己买下一个梨给老道士吃,老道士用一个梨壳回馈给人们一树的大鸭梨。儿童形象的出现既作为吝啬的梨贩的“参照物”,又作为凸显老道士的“旁观者”,工具性较强,本质性地指向了一种隐藏于故事背后的“讲故事给孩子听”的成人作者思想。

三是“游戏的儿童”。游戏是儿童的天性,无论是在海边玩水的哪吒,还是和小伙伴一起躲猫猫的“小军”,抑或在想象游戏中养了一大屋子马匹的小男孩,其最重要的文化身份就是一个“游戏的人”。因而,游戏中的儿童在图画书中的呈现成为一种创作的共识。《小鱼散步》(2010)讲述了小女孩小鱼帮爸爸买鸡蛋的过程,是全然的儿童视角,全程的游戏过程。

随着儿童观念的不断进步,儿童的多重文化身份逐渐丰满起来,尤其是在当下“幼有所育”“幼有优育”的国家政策话语与文化语境之中,中国图画书儿童形象的整体朝向是积极明朗的。

2021年12月14日,习近平总书记《在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话》中强调广大文艺工作者要“用情用力讲好中国故事,向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象”[14]。借助图画书,儿童形象在文学形象、视觉形象与文化形象三个层次上达到高度耦合,借儿童“天真之眼”还原了在扎根中国大地上“可信”的儿童形象;用乡土味十足的图像可视化再现了童年生活中儿童形象的“可爱”之处;既保留了中国传统文化中“童心”“天真”所蕴含的教育意涵,又在现代儿童观的加持下增添了丰富的情感内涵,突出儿童成长中的“可敬形象”,整体架构了“可信、可爱、可敬”的中国儿童形象谱系。

从“儿童的发现”到“以儿童为中心”,从“图画故事”到“图画书”,从“副刊一隅”到“百年百部”,中国图画书的儿童观念、称谓、艺术形式随着文化、政治、经济的发展发生了巨大变化,在我国文学史、艺术史和出版史上留下了浓墨重彩的印记。作为国家形象建构的重要组成部分,中国图画书以文学形象、视觉形象、文化形象的多重视角将儿童形象立体性创新性呈现,可以被视为新时代儿童形象建构的重要指向。尤其是在传播中国故事的文化语境中,坚守民族审美、勇于图像创新、突出儿童形象塑造的中国图画书,对坚定文化自信,传播为幼、求真、向善的中国故事,形塑可信、可爱、可敬的新时代中国儿童形象有着积极意义。

参考文献:

[1]赵秀凤.多模态认知诗学研究——认知诗学研究的新进展[J].外国语文,2013,29(06):43-51.

[2](美)尼尔·波兹曼.娱乐至死[M].张艳译.桂林:广西师范大学出版社,2004:80.

[3]庄奕莲.北宋的幼帝教育与儿童图画书的诞生[J].韩山师范学院学报,2014,35(02):99-104.

[4]马璐瑶.中国早期儿童图画书的演进历程[J].昆明学院学报,2019,41(01):11-17.

[5]王黎君.郑振铎与中国图画书的发生[J].鲁迅研究月刊,2014,(09).

[6]吴雯莉.中国图画书的形成与发展史[J].云南社会科学,2011,(04):155-160.

[7]Maurice Sendak,Caldecott&Co,Notes on Books and Pictures[M].New York:Farrar Atraus&Giroux,1988:21.

[8]黄可.中国儿童美术史摭拾[M].上海:少年儿童出版社,2002:2.

[9]郑振铎.河马幼儿园[M].武汉:长江少年儿童出版社,2019.

[10]龙迪勇.图像叙事:空间的时间化[J].江西社会科学,2007,(09):145.

[11]谢华,黄丽.外婆家的马[M].郑州:海燕出版社,2018.

[12]张国龙.中国新文学少年儿童形象塑造的价值旨归[J].中国社会科学,2021,(07):88-113+206.

[13](美)马克·D·富勒顿.希腊艺术[M].李娜,谢瑞贞译.北京:中国建筑工业出版社,2004.

[14]习近平.在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话[N].人民日报,2021-12-15(002).

作者简介:

史妍,山西永济人,重庆幼儿师范高等专科学校学前教育研究所副教授,文学硕士。

李冰,山东济宁人,重庆幼儿师范高等专科学校美术学院副教授,教育学硕士。