区域推进劳动教育的行动研究

2024-10-26吴大银丁良峰

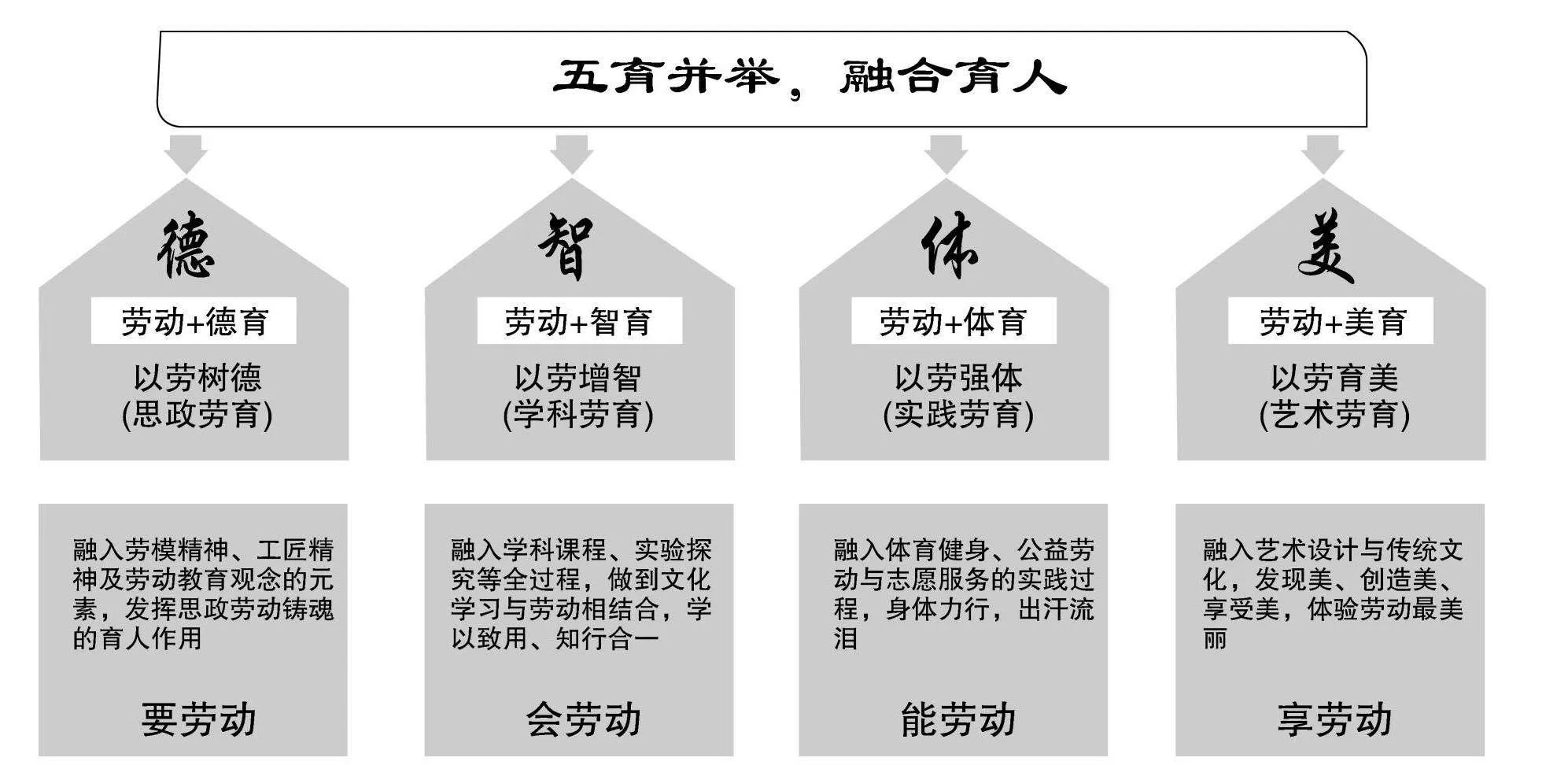

摘 要:劳动教育是落实立德树人、发展素质教育的重要途径。苏州市相城区基于区域视角统筹劳动教育,持续推进区域劳动教育一体化建设,建构德智体美劳“五育并举”育人新模式,探索劳动教育实施的新模式,拓展劳动教育新形式,促进劳动教育教师专业化发展。

关键词:劳动教育;区域推进;实践

中图分类号:G623.9 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)37-0028-04

苏州市相城区中小学立足自身优势,在新政策和新课标的指导下,注重完善劳动教育内涵建设,努力探索具有相城区区域特色的劳动项目,着力构建“五育并举、融合育人”的劳动教育。

一、统筹架构,搭建劳动教育新模式

以全区视角统筹推进区域劳动教育,深入研究新背景下新时代劳动教育的形式与内容。相城区教育局和区教育发展中心共同构建了“区域协调-学校实施”劳动教育体系,制定了《关于加强相城区中小学劳动教育的指导意见》,强化区域内的教育协同,明确劳动教育的发展方向和实施路径,为全区劳动教育的开展提供了政策依据和行动指南,确保了劳动教育的系统性和规范性。区域统筹校内及社会资源,建立校内外劳动实践基地;成立名师引领下的专兼职教师队伍,加大对劳动教育的专项经费投入,为劳动教育的顺利实施奠定了坚实的基础。

近几年来,相城区坚持“把劳动教育纳入人才培养全过程,贯通义务阶段中小学各学段,融合家庭、学校、社会各方面资源,与德育、智育、体育、美育相融合”的方针。结合区域特色探索劳动教育新模式,通过贴近实际、富有地域文化内涵的教育活动,促进青少年学生的全面发展和健康成长。

实施全员劳动教育,让学生经历“智劳”和“创劳”的实践过程。主要以“学科课程+校本课程+特色课程”为载体,充分利用学校现有的劳动教室、实践活动场地,结合相城传统特色文化开展校内劳动实践;充分利用区内现有实践基地,让学生走进御窑金砖历史博物馆、苏州职业技术农校相城农业教育基地、苏州高铁北站等场所,亲历过程,踏实开展劳动实践、了解不同职业劳动;结合相城区苏派砖雕、太平船模文化、渭塘水乡草编等非物质传统文化遗产项目,建立起了“陆慕实验小学的铭古坊泥趣课程”“苏大第二实验学校的玉米皮草编课程”“蠡口中学的家具小木工课程”等一大批特色劳动教育课程。通过不同领域的劳动实践活动,让学生体验劳动过程的艰辛与不易,成为懂劳动、会劳动、爱劳动的时代新人。

二、深度研究,探索劳动教育新形式

以《义务教育劳动课程标准(2022年版)》为依据,以学生的全面发展为中心,融合日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动三个领域的内容,按知识的逻辑顺序和学生认知的心理规律设计学习进阶顺序,构建“眼动+手动+口动+脑动+心动”的新课程。通过打造劳动新课堂、尝试跨学科劳动实践、拓展劳动教育内容等措施,探索劳动教育实施的新形式。

(一)打造劳动新课堂

劳动课程的内容框架为课程设计者提供了课程设计的抓手、载体,对劳动能力的培养有直接的指导意义。区内成立劳动教育名师工作室专门团队完成各年级教材中劳动教育类课程的梳理工作,对确保劳动教育的系统性和连贯性至关重要。一是注重项目设计,如小学一年级的《我们爱劳动:收拾餐桌》、二年级的《纸艺花卉》、三年级的《3D立体贺卡的制作》《剪纸月季花》、四年级的《学习物件收纳盒》、五年级的《雪绒花的制作》、六年级的《创意挂件》《番茄炒鸡蛋》等。二是将整理好的劳动教育内容形成教学设计、课件及微视频资料,打造区域特色的劳动系列微课,目前已经形成奶香土豆泥、布艺围裙、投石战车、触摸延时灯等数十个优秀案例。

(二)尝试跨学科劳动实践

从区域的层面,从劳动课程内容和学生成长角度出发,紧密结合社会发展和学生生活实际,优选基础而又典型的劳动实践项目。实施“劳动+”课程,即将劳动教育与思政、科学、语文、艺术、体育等学科有机融合,探究“双减”背景下延时服务、家校合作的劳动教育模式。引导中小学校结合所在街道社区地方特色,与传统非遗文化、手工艺制作、智能加工制造等优势产业相结合,因地制宜开发地方特色课程和校本课程,形成“一校一特、一校一品”。结合相城区域特点,开展室内和实地农业生产项目;结合相城非遗特色和传统文化,开展工艺项目实践,比如渭塘实验小学的“琴弓技艺”项目,太平中学的“船模制作”项目,陆慕实验小学的“蟋蟀盆制作”项目,逐步形成带有相城特色的地方劳动课程;融合数学、物理、工程等科学课程开展“物体导电能力测试仪”“全息投影”“人工智能技术”等创新实践劳动项目。这种模式不仅能增强学生的实践能力和创新精神,还能促进跨学科知识的综合运用,培养学生的综合素养,使他们获得劳动情感、态度价值观的发展。

(三)拓展劳动教育内容

劳动教育的实施需要融合家庭、学校和社会三方力量,拓宽劳动教育的内容,不能仅限于校内的日常维护和项目制作,还应当引导学生将劳动意识和技能延伸至家庭、社区乃至更广阔的公共领域,让学生参与社会实践活动、公益劳动、志愿服务等。从不同的方面规范学生参与的劳动活动,在日常生活中开展家庭劳动教育,结合课标规范学校劳动教育,多样化推进社会劳动教育,形成多条渠道协同育人的新格局。通过多方力量,探索适合中小学生的劳动教育多维实践路径来促进相城区中小学生的全面发展,掌握适应未来生存发展所必备的劳动能力。通过多方资源开展日常生活劳动、生产性劳动和服务性公益性劳动。比如阳澄湖小学和阳澄湖中学开展的分别以农事学堂和养殖大闸蟹为学校特色劳动教育实践的项目;望亭小学开展的稻香田园生活劳动实践,让学生感受农耕文化的内涵。通过家校共育,让学生体验力所能及的打扫卫生、整理与收纳、烹饪等日常家务劳动,树立劳动意识;根据学生的年龄及身心成长规律、认知规律和掌握的劳动技能,开展生产体验劳动,让学生参与农业、园艺等小种植、生产工艺加工小制作等方面的劳动,感知劳动艰辛,如陆慕实验小学开展的“铭古坊”和“一米植园”劳动实践项目、苏大第二实验学校开展的非遗玉米皮草编项目、陆慕实验小学开展的“铭古坞小工坊”项目、蠡口中学开展的“家具模型的设计及制作”项目等。让学生走进周边社区及学校周围的公共场所,开展志愿服务和公益劳动,切身体验为居家老年人服务、参与社区环境绿化美化、在不同的公共场所体验多种行业的劳动服务。通过服务他人、服务社区、服务社会的劳动实践活动,培养学生吃苦耐劳的劳动意志品质和团队合作精神,增强学生的社会责任感。

三、劳育引领,五育并举融合育人

劳动教育是树德、提智、强体、育美的重要基础,同时也以发展其他教育为旨归。“五育融合”教学实践的实质就是回归人的全面发展。具体而言,就是要求教师能在教育教学过程中充分挖掘“五育”价值,运用融合的教学手段,发展学生的整体素养。如在学科课程教学中,通过延伸拓展带领学生体会劳动者的艰辛,实现德育、智育、体育、美育、劳育的巧妙融合,实现多元育人价值,让学生潜移默化获得整体素养的提升,促进学生形成正确的世界观、人生观、价值观,促进学生全面发展。

(一)以劳树德,教育学生“要劳动”

劳育与德育有机结合,形成德育、劳育协同效应,是“五育”融合的重要组成部分。通过邀请陆鸿等劳模人物进校园分享创业故事,邀请御窑金砖工匠进校园,讲述身边感人的劳动人物故事等系列活动将劳动精神融入劳动教育全过程。漕湖小学开展“小菜农”实践体验活动,鼓励学生自主策划,融入社会,将种植的蔬果拿到市场上出售,让他们体验农民伯伯的艰辛不易,学会珍惜劳动成果,珍惜每一粒粮食;组织开展“知分享 懂感恩”活动,引导学生把种植的蔬果赠送给需要感谢和需要帮助的人,使孩子们体验分享的乐趣,感受成长的快乐。

(二)以劳增智,教育学生“会劳动”

智育是指发展智力的教育,是传道授业解惑的重要途径。通过打造“劳动+学科”育人新模式,做到专劳结合、学以致用,通过知行合一教育学生“要劳动”,从而实现“以劳增智”的目标。通过跨学科综合实践活动,如探究阳澄湖水质对大闸蟹养殖的影响、走进长三角材料研究院体验等实践活动,提升学生对所学知识的应用能力,使学生在动手时动脑,把人文与科学教育融合于劳动实践教学之中,达到以劳增智的效果。

(三)以劳强体,教育学生“能劳动”

将劳动教育融入体育健身、社区志愿服务、公共场所的公益劳动等活动。让学生到区工人体育馆、苏州高铁北站等公共场所,开展力所能及的体验式劳动教育,增强学生体魄,打造“劳动+体育”育人新模式,培养学生的公民意识和奉献精神,增强其社会责任感。通过出力流汗,教育学生“能劳动”,使学生享受劳动之乐。

(四)以劳育美,教育学生“享劳动”

将劳育与美育融合,培养学生欣赏美、表达美和创造美的能力,从而更好地实现劳动教育本质的升华。苏州大学第二实验学校依托非遗草编,借助与社团课程和校本课程,让学生从基本的编织技法开始实践练习,熟练之后进行作品创作,最后将蕾丝花边、彩色羽毛、闪光亮片等材料用艺术设计的方式镶嵌在作品上,赋予草编时尚的元素,再对完成的作品进行外包装的设计就形成了一件件优美的艺术品。学校开设草编课程既培养了学生的劳动能力,又在实践过程中实现了育人的目标。通过系列打造“劳动+美育”育人新模式,教育学生“享劳动”,让学生在劳动中创造美、发现美、享受美。

四、科学把握,兼顾过程与结果评价劳动素养

劳动教育是一个持续的动态化的教育过程。相城区在探索科学合理的劳动教育评价策略方面,采取了全程型评价模式,关注学生在劳动过程中的点滴进展,注重学生在劳动过程中的态度、合作精神、创新能力等方面的评价,关注学生最终的劳动成果,包括作品的质量、完成任务的效率、解决问题的能力等。旨在从策略化、长期发展的视角,充分发挥劳动评价的育人导向,推进区域劳动教育落到实处,实现劳动教育一体化的教育目标。

(一)围绕课程标准,聚焦过程结果

《义务教育劳动课程标准(2022年版)》指出,劳动评价“既要关注劳动知识技能,更要关注劳动观念、劳动习惯和品质、劳动精神;既要关注劳动成果,更要关注劳动过程表现”。劳动教育主要从日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动三方面开展,不同类型的劳动内容,在评价时侧重点也有所不同,一是对劳动能力、劳动习惯的评价,二是对工具的规范使用、劳动技能掌握的熟练程度,三是劳动观念、劳动服务意识等评价。在劳动实践过程中,依据课程标准,尊重学生个体的差异性,根据其在劳动中的表现,采用不同的衡量标准进行评价。如在《印章雕刻》这一项目学习过程中,以活动档案袋的方式收集了每位同学一份体现研习记录及劳动过程的学习单、一张创作图、一件印章作品、一份自评表及一份体现核心素养的同伴互评表,构成了较为完整的学生学习情况评价资料。对学生不同实践任务的表现进行考查,追踪和记录学生在不同时间节点上的表现,体现每个学生完成劳动任务的情况及在劳动过程中的成长,强调“不跟他人比,跟自己比”“不比结果,比进步”等观念,确保学生实现劳动的一个或多个方面的成长目标。

(二)立足学生本位,深化发展认知

劳动教育的评价体系中,学生并不仅仅是自评和互评层面的评价主体,而是贯穿于整个教育过程中的主动参与者和自我反思者。学生作为评价主体在劳动教育中的作用是多维度的,通过这样的评价机制,学生能够更加深刻地理解劳动的意义。以“整理书橱”实践项目的评价设计为例,对“能说出整理书橱的好处”“掌握书籍整理的基本方法”等的评价可以在校内教学情境中由教师、学生共同完成,但是对“定期整理书橱并长期坚持”这一劳动习惯的评价,则可以邀请家长来共同参与评价,由家长在家庭生活场域中对学生的日常劳动表现进行合理的评价。

(三)注重持续评价,提升劳动素养

在劳动教育中,遵循学生生理及年龄特点,逐步引导他们完成适宜的劳动实践,是确保教育效果的关键。以“生活用品整理与收纳”为例,教师可以首先从整理书桌开始,指导学生如何将学习用品和生活用品分开摆放,保持桌面的整洁;接着扩展到小书房整理:引导学生将书籍、学习使用收纳盒或文件夹等工具分类有序整理摆放,逐渐掌握空间规划和物品管理的技巧;最后延伸到家庭或教室整理,培养学生的团队协作能力和公共空间管理意识,从简单到复杂,从单一到综合,帮助学生逐步提高能力。劳动评价是一个动态变化的过程,应让学生通过长期的积累和沉淀,感悟和体认劳动价值,培育劳动精神,提升劳动素养。

相城区将继续研究推进区域劳动教育的模式,系统做好劳动教育的实施研究与总结,充分发挥劳动教育在“五育”并举、融合育人方面的独特价值。从区域推进的角度有效整合利用校内外的资源,支持学校研发特色劳动教育课程,进一步丰富课程内涵,确保劳动教育有足够空间。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育劳动课程标准:2022年版[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]顾建军.加快建构新时代劳动素养评价体系[J].人民教育,2020(8):19-22.

[3]管光海,张丰.融合观引领的中小学劳动教育课程体系构建[J].基础教育课程,2021(10):22-29.

[4]赵枫.把好学科课程渗透劳动教育的“度”[J].基础教育课程,2021(11):28-32.

[5]戚梦蛟,陈建军.区域推进中小学劳动教育的实践与思考[J].中国德育,2019(2):44-46.