超高层建筑灭火救援空气呼吸器补给点建设与应用

2024-10-22顾鸿鹏

摘要:提供了一种在超高层建筑避难层(间)建设空气呼吸器补给点的新思路,具体描述了空气呼吸器补给点的主要组成,分析了补给点的建设需求和功能,为消防员在超高层建筑灭火救援中持续性呼吸保障提供了经济适用与便捷的解决方案。

关键词:超高层建筑;空气呼吸器;补给点;灭火救援

中图分类号:TU976.5 文献标识码:A 文章编号:2096-1227(2024)08-0026-03

超高层建筑的保有量日渐庞大,相较于传统建筑类型,超高层建筑登高高度高、救援持续时间长、人员疏散困难。正压式空气呼吸器是消防员在超高层建筑灭火救援中必备的个人防护装备,而在作战中存在初战登高的空气呼吸器消耗量大、气瓶更换效率低、便携性差等与消防员生命安全息息相关的现实问题[1],救援作业面位置越高,消防员往返的时间消耗则越长,空气呼吸器使用时限成为制约灭火救援效率、影响消防员安全的关键因素。在超高层建筑中建设空气呼吸器补给点,在国内尚属首次。

1 空气呼吸器补给点系统化设计方案

超高层建筑空气呼吸器补给点建设,是在超高层建筑避难层与避难间的避难区中,设置可供消防员快速更换气瓶的补给点,补给点中储备一定数量的整套正压式空气呼吸器或者气瓶,供消防员直接使用,为做到快速发现、快速使用、完整好用,它应具有以下三个系统:

1.1 标识指引系统

标识指引系统作用是告知到场参加灭火救援行动的消防员补给点所在位置,并沿途指引直至抵达。应做到标识醒目、便于识别、指引不间断,系统包含以下几个部分:

入口引导标识。在建筑的主要出入口处,张贴悬挂首层建筑结构平面图,图上明显施画通向补给点的路线途径,主要为通向消防电梯与防烟楼梯间的路径。

楼层引导标识。在建筑的消防电梯前室内、消防电梯内、防烟楼梯间前室内的明显位置,应张贴指示补给点的标识,标识应标明补给点所在位置、器材种类、气瓶容积、器材数量。

路途引导标识。在首层和避难层所有入口处地面上,施划黄色引导线,引导至就近的消防电梯、防烟楼梯间和补给点。引导线做到标识显著、连续不间断、牢固不易脱落、有明显字样与人员疏散引导线区分。

1.2 器材装备系统

避难层处所设置的器材装备区,组成应为可直接使用的正压式空气呼吸器或者正压式空气呼吸器气瓶、放置空气呼吸器或气瓶的专用箱架。每座补给点应包含至少六具正压式空气呼吸器或气瓶,以满足至少一个内攻小组加一个搜救小组的更换需求,每具器材应张贴编号。

呼吸器装备。配备的正压式空气呼吸器,工作原理与操作方式应与辖区消防救援队伍所配备的一致,气瓶容积不小于6.8L。若只配备气瓶,气瓶型式应与辖区消防救援队伍配备的正压式空气呼吸器供气系统相匹配,气瓶容积相一致。

承托装备。呼吸器或气瓶应完全放置于承托箱架内,禁止直接放置于地上。箱架的体积能完全容纳系统全部设备,并环绕四周粘贴反光标志带,做到醒目、稳固、安全,且高度应方便人员取用。

1.3 维护维修系统

由于补给点日常无人使用、无人看守,为保证补给点空气呼吸器与气瓶时刻保持在岗在位,保持战备状态,保证完整好用,补给点应设置维护维修系统,系统建立巡查、检查、维修制度的软条件,和储备检查维修基础工具的硬条件。

1.3.1 维护维修档案

建立巡查、检查、维修等体系化档案并留存以备查看,有利于落实巡查维护的制度化运行。

建立巡查登记档案,档案应能明确记录巡查的日期、项目、结果,巡查后由巡查人员签字,主要登记器材设备数量是否缺少,器材设备是否明显有人为擅自挪动、使用、破坏,气瓶压力是否合格。

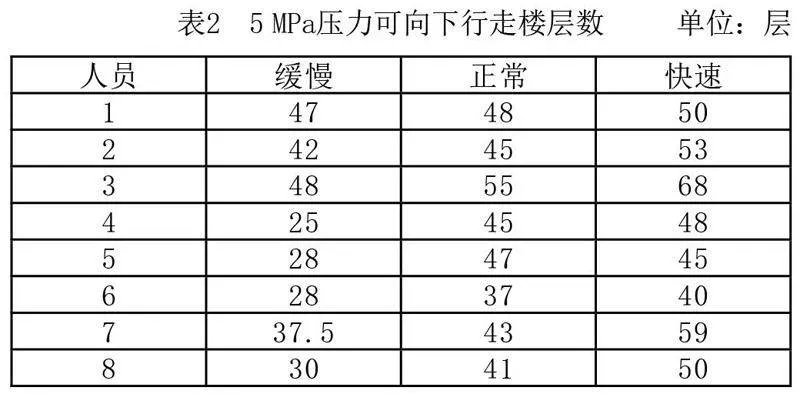

建立检查登记档案,相较于巡查登记档案项目更为深入详细,检查内容应包括压力表、减压阀、供气阀、瓶体、面罩、中压导管等主要零部件,具体检查项目与检查要求见表1:

建立维修登记档案,如若发现有器材损坏,应登记器材编号、发现日期、问题现象、维修途径,维修完成后应登记恢复执勤日期和维修方法。如若气瓶压力不足,应登记送出充气日期与恢复执勤日期。

1.3.2 维护维修工具

补给点应做到对基础问题的现场维修,对呼吸器的减压器、供气阀、面罩等部件进行日常的检修,对零部件的日常清洁,配备专用拆卸工具与备用易损零件,应包括:螺丝刀、活口钳、尖嘴钳、清洁软布、垫片、“O型”圈等。

2 空气呼吸器补给点功能分析

超高层建筑中第一个避难层的楼面至消防车登高操作场地地面的高度不应大于50m[2],两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m,在避难层(间)中建设补给点,能够在灭火救援中缩短空气呼吸器的更换时间,增加灭火战斗时间,增强对消防员的保护。

2.1 提升灭火救援行动效率

超高层建筑火灾灭火救援中登高行动优先采用消防电梯,但消防电梯存在失效无法使用的概率,在这种情况下,消防员登高的主要途径则为通过疏散楼梯间步行登高,大大延长了抵达救援作业面与返回室外所需要的时间。当空气呼吸器使用时间无法满足抑制火势的灭火救援时长,在消防员返回室外重新更换气瓶的时间里,如果没有足够增援力量循环接替水枪阵地,火势将会不受制约再次扩大。但如果消防员可直接前往避难层更换空气呼吸器,便节省了从避难层到室外的往返行动距离,极大地提高了灭火救援行动效率。

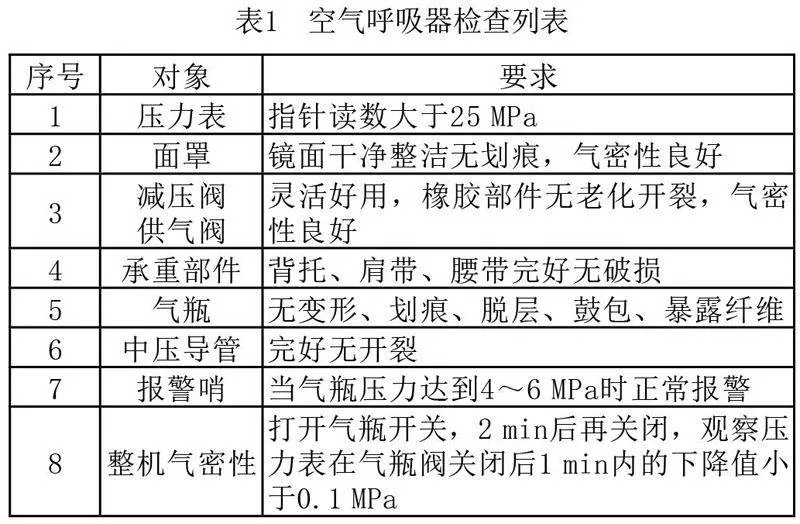

2.2 加强撤退行动保障

消防员在深入超高层起火建筑内部,因为空气呼吸器空气耗尽而造成人员伤亡的案例时有发生。由于日常维护不到位或者外因损坏造成防火门失效,烟气会进入消防电梯与防烟楼梯间内部,阻断消防员的撤退途径。当消防员所在救援作业面高度较高,空气呼吸器压力仅剩5MPa开始报警时,剩余压力能否维持撤退至安全室外,需要研究。笔者为此进行实验测试,选取8名经验丰富的消防救援人员,穿着全套灭火战斗服、头盔、灭火防护靴、腰带及个人防护附件,背负9L正压式空气呼吸器,气瓶释放至仅剩5MPa压力,在一座超高层公共建筑楼梯间内,从顶层71层开始,分别以正常下楼梯速度(约2阶/s)、缓慢下楼梯速度(约1.2阶/s)、快速下楼梯速度(约2.7阶/s)三种方式向下行走,直到气瓶余气耗尽,压力表显示为0,记录下行层数,实测数据可见表2。该建筑层与层之间间隔为18级台阶,台阶踏步高度平均为14.3cm,层高约2.57m。

数据显示,8名消防员中,使用5MPa剩余压力最远的可下行68层,最近仅为25层,而超高层建筑普遍层高超过40层,最高可到127层(上海中心大厦),所以5MPa剩余压力并不一定足够撤退至室外安全区域,而相近避难层间相差20层左右,5MPa剩余压力足以保证抵达补给点更换气瓶以安全撤出。

2.3 可转换为临时战勤保障点

火灾灾情等级越高,现场调集力量则越多,同时在建筑内部执行任务的消防员人数也越多,对空气呼吸器数量要求非常大。指挥中心通常会调派供气保障车辆等各类战勤保障车辆达到现场。战勤保障人员可将保障点上移至空气呼吸器补给点,将大量气瓶、饮用水、食品由专人直接运送至补给点,依托补给点开展战勤保障工作,全面提升保障效能。

3 空气呼吸器补给点建设维护责任

补给点的建设、管理、维护应由建筑单位负主责,消防救援队伍负监管职责与技术支持。

3.1 超高层建筑单位主体责任

建筑单位应当负责起补给点建设的全面工作,协调解决补给点建设的相关问题,具体应担负以下职责:

建立制度责任。建立下属部门系统管理维护的责任制,明确各部门职责,保障将补给点建设贯彻落实。建筑单位的消防安全责任人确定为补给点的主要责任人,消防安全管理队伍或者消防安全管理人员为主要管理人,明确具体部门或者人员负责相关工作。

提供资金责任。补给点建设、管理、维护、维修、更新等相关费用由建筑单位本身承担。

日常管理责任。建筑单位应将对补给点的管理维护纳入日常消防安全管理工作,将补给点列入建筑消防设施设备进行巡查、维护保养、维修更换,并建立相应台账,确保系统完好有效。系统巡查频次至少每天一次,检查频次至少每月一次。

3.2 消防救援队伍职责

消防救援队伍负责对本行政区域内的补给点实施监督管理,并给予技术支持,保持消防救援队伍与超高层建筑主体单位之间的信息共享。

监管责任。消防救援队伍应当指导和督促建筑单位落实补给点管理责任制,制定使用预案并开展演练,确保补给点发挥效能。对补给点的检查应纳入消防救援队伍的消防监督检查执法内容。

知熟责任。消防救援站应当定期对灭火辖区内的补给点进行熟悉演练,纳入“六熟悉”内容,熟悉演练频率为每座补给点至少每半年一次。可结合对消防安全重点单位的熟悉演练。

维护责任。气瓶的充气补气,应由建筑单位主动联系所属辖区的消防救援站进行。水压测试、压力表校准测试、呼吸阻力测试等专业性较强的维护检测,由消防救援队伍进行。

4 空气呼吸器补给点实战应用

目前,补给点建设已在天津市和平区某金融中心开展试点。该建筑地上高度339m,地下深度18m,地上89层,其避难层分别为22层、39层、64层,各放置6具整套的“海固”正压式空气呼吸器,见表3。

在熟悉演练中,辖区消防救援站消防员已掌握该补给点具体信息,并对所配备的空气呼吸器进行了实操训练。

在模拟演练中,模拟50层发生火情。当内攻小组空气呼吸器压力不足时,同组3人一同撤离,通过疏散楼梯到达39层补给点,通过标识引导到达补给点位置,完成空气呼吸器更换。演练由多个消防救援站参与,辖区消防站对到场的增援力量进行引导,使其通过消防电梯前室的补给点信息提示牌掌握相关情况。增援力量组成搜救组在58层进行人员搜救时空气呼吸器压力不足,搜救组3人达到64层补给点进行更换。支队战勤保障力量到场后,乘坐消防电梯,一次性向3个补给点各运送6只气瓶,保障了供气不间断。模拟演练结束后,辖区消防站与单位就补给点使用情况进行交接。

5 结束语

超高层建筑空气呼吸器补给点的建设当前仅处于试点阶段,受资金限制,试点范围有限,单位主动参与的积极性不高。但如若能够列入相关法律规范,设置为强制性条款,推广到全部超高层建筑中,包括已投入使用的、在建的、规划的,甚至举一反三,推广到风险性较高的高层建筑、大跨度厂房、地下建筑、大型商业建筑等等,因地制宜地建设空气呼吸器补给点,将极有利于灭火救援能力建设。

参考文献

[1]李剑锋,赵晨.建筑火灾现场消防员空气呼吸器使用技术[J].中国人民警察大学学报,2022,38(6):42-46.

[2]GB 55037—2022 建筑防火通用规范[S].