档案出境全过程风险管控:逻辑理据与实践策略

2024-10-22王兴广

摘要:强化档案出境全过程风险管控,是弥补现行档案出境监管模式弊端、提升档案出境安全治理效能的内在要求。论文围绕总体国家安全观、档案治理理论、风险管理理论、回应性监管理论对档案出境全过程风险管控的指导意义进行了阐释分析,并且从事前评估、事中告警、事后溯源三个方面总结提出档案出境全过程风险管控的实践策略。

关键词:档案出境 风险管控 档案安全 全程管理 档案监管

Abstract: Strengthening the risk manage? ment and control of the entire process of ar? chives cross- border transfer is an intrinsic re? quirement to make up for the shortcomings of the current archives cross-border transfer super? vision model and improve the efficiency of ar? chives cross- border transfer safety manage? ment. The research explains and analyzes the guiding significance of the risk management and control throughout the entire process of archives cross- border transfer from the perspectives of holistic view of national security, archives gover? nance theory, risk management theory, and re? sponsive supervision theory, and proposes practi? cal strategies from three aspects: pre- assess? ment, in-process warning, and post-event trac? ing.

Keywords: Archives cross- border transfer; Risk management and control; Archives security; Full process management; Archival supervision

2024年1月12日,我国公布《中华人民共和国档案法实施条例》(以下简称《实施条例》),已于2024年3月1日起施行。《实施条例》作为《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》)之下最重要的档案行政法规,通过第二十七条规定再次从国家立法层面对档案出境作出规制要求,主要涉及档案出境的申报核验、审查批准、查验放行,并从“法法衔接”的角度首次强调“档案或者复制件出境涉及数据出境的,还应当符合国家关于数据出境的规定”[1]。作为档案安全治理的基础性一环,档案出境安全监管自我国于1987年9月颁布首部《档案法》以来一直存续于档案立法的重点规制范畴。

目前,我国档案学界围绕档案出境安全监管[2]、国外私人档案出境立法[3]、档案出境行政许可法律制度[4]和审查规则[5]、档案数据互联网传输出境[6]等开展了相关深入性研究,对于指导档案出境风险管理实践起到重要作用。然而,不论是法律设计还是实践操作,我国现行档案出境安全监管工作均侧重于对实体档案出境的安全审查与“中前端管控”,正是这一缺憾推动档案出境理论研究边界有待进一步延展。由于档案出境所涉及的安全风险错综复杂,同时关切到我国国家安全、公共利益和公民个人合法权益等多重维度,因此有必要树牢档案出境安全防线,以总体国家安全观和档案安全观统领档案出境实现全过程风险管控。

本文以《档案法》《实施条例》有关档案出境的原则性法律规定为遵循,旨在从合理性的视角探究开展档案出境全过程风险管控的逻辑依据,并在此基础上总结提出未来实践策略,以期助力防范化解由档案不正当出境引发的非传统国家安全风险,推进档案出境合规监管与依法流动实现二元平衡。

一、档案出境全过程风险管控的逻辑理据

开展档案出境全过程风险管控的核心目的在于确保档案出境安全,维护国家安全与档案安全的协调统一。其中,总体国家安全观、档案治理理论、风险管理理论、回应性监管理论对于档案出境全过程风险管控具有不同视角的指导意义,其逻辑关联构成了开展档案出境全过程风险管控的内在依据。

(一)总体国家安全观:统领档案出境风险管控的价值目标

2014年4月,习近平总书记首次创造性地提出“总体国家安全观”这一概念并予以系统论述。总体国家安全观深刻揭示了国家安全的内在规律,以“五大要素”与“五对关系”之间的辩证统一为逻辑基点,清晰勾勒出我国维护国家安全的总体布局和行动指南。究其实质,总体国家安全观是一种全面、完整且系统的高级、非传统国家安全观,强调对传统国家安全观与低级、非传统国家安全观的丰富、深化与超越,[7]主张实现传统与非传统国家安全要素的统筹兼顾。

总体国家安全观强调从全局和战略高度审视国家安全问题,为档案出境风险管控提供了明确的价值目标,即防范、化解因档案无序出境而引发的非传统国家安全威胁,维护国家档案资源体系的完整性、安全性。这即要求档案部门应秉持总体国家安全观所倡导的“大安全观”,依托全局性、系统性、综合性思维对档案出境面临的各种安全风险和复杂形势予以精准识别、分析、研判与化解,着力避免档案出境由特定地域、场景的“局部性”风险逐步叠加扩散为威胁国家安全的“全局性”风险,[8]助力档案出境安全监管效能提升。

(二)档案治理理论:构建档案出境风险管控的良性秩序

“档案治理”作为治理理论在档案领域落地应用的具化产物,对于推进新时代国家治理体系和治理能力现代化具有基础性指导作用。国家档案局档案馆(室)司早在2014年即明确将“推进档案治理体系和治理能力现代化”确立为年度工作重点,[9]这标志着“档案治理”一词首次公开使用。此后,档案界围绕“档案治理”开展的理论研究、实践探索持续且愈发深入。总体而言,档案治理体系是由善治、法治、共治、分治、智治五个基本要素及其相互关系构成的具有一定结构和功能的系统,分别对应为档案治理目标、原则、主体、对象和手段五个维度,在理论层面表征为“价值层”“行为层”“技术层”构成的“三层五维”逻辑体系。[10]

从理论适用性来看,档案治理理论重点强调的治理依据合法正当(“法治”)、治理主体多元协同(“共治”)、治理手段整体精准(“分治”)等核心要义,能够为解决档案出境风险管控的现实问题、增强档案出境安全监管效能提供方向指引。其中,档案“分治”倡导对档案事业发展面临的深层次现实问题予以分而治之、精准治理,主张依据档案治理对象的特点推进差异化监管,与档案出境全过程风险管控的内在要求相契合。这具体表现为档案部门需以合法合规为原则,积极加强档案出境前、出境中、出境后等关键节点管控,在此基础上促成档案出境全过程风险管控目标的实现,推动构建档案出境风险管控的良性秩序。

(三)风险管理理论:明晰档案出境风险管控的直接依据

风险管理理论整体上经历了从“传统风险管理”到“整体性风险管理”,再到“全面风险管理”三个发展阶段。从内涵来说,“风险管理”是指通过风险识别、衡量、控制等手段,综合运用多种风险管理技术并予以优化组合,实现对风险的有效控制及对风险所致后果的妥善处置,目标是借助“最小化风险成本”获得最大化的安全保障。[11]目前,相对成熟的风险管理理论已广泛应用于多学科领域,为档案界开展档案信息系统建设、电子文件长期保存、档案服务外包、档案出境安全监管等档案风险管理研究奠定了坚实基础。

细化至档案出境领域,可将档案出境安全风险理解为档案在跨境流动和再转移过程中可能遭遇的篡改、损毁、丢失、滥用等风险,及其对国家主权和安全、公共利益和个人合法权益等造成的潜在威胁或不确定性影响。风险管理理论对于开展档案出境全过程风险管控的适用性在于,其为确定档案出境安全风险的范围与类型、开展档案出境安全风险评估、选择档案出境安全风险应对策略等提供了科学可行的理论指导框架。依托风险管理理论,档案部门在开展档案出境全过程风险管控的过程中,应综合采用背景建立、风险评估、风险处理、批准监督、监控审查、沟通咨询等手段,精准纾解档案出境在不同阶段的特定风险,从而实现档案出境风险管控的精准治理。

(四)回应性监管理论:探寻档案出境风险管控的科学路径

回应性监管理论最初起源于国际博弈论、法社会学与犯罪学研究领域,后与政治学领域不断深化发展的治理理论相融合,实质是一种以“金字塔”模型为核心的混合监管模式。[12]自20世纪90年代初提出以来,回应性监管理论基于“治理术”(Govern? mentality)、“法律自创生”(Autopoiesis)、“回应性法”(Responsive Law)等多元理论,从最初作为产业监管理论逐步拓展、完善为民主治理理论,同时促进了“聪明监管”“后设监管”“优基监管”“节点治理”等诸多衍生性理论的形成。[13]回应性监管理论以回应、塑造、协同、关系性等原则[14]为遵循,倡导构建一种新型的、介于政府和非政府机构二者之间的合作型监管范式,其目标在于引导监管主体从秉持狭义的单一“政府监管”模式向树立广义的“大监管”观念转变。

在档案出境安全监管实践中,档案部门可将回应性监管理论作为理论依据,在扩充监管主体、明晰主体权责边界的基础上实现对传统档案出境监管格局的重塑,积极推动档案出境监管走向“善治”。具体而言,回应性监管理论对档案出境全过程风险管控的适用性在于:一是“聪明监管”“节点治理”理论对于厘清档案出境监管权责、推动合作型监管治理、强调第三方监管等具有指导作用;二是“后设监管”“优基监管”理论为档案出境方自我监管、探索档案出境安全风险自评估等提供了理论依据。

总体而言,总体国家安全观、档案治理理论、风险管理理论、回应性监管理论作为本文的理论基础,并非为“非此即彼”的割裂性关系,其对于指导档案出境全过程风险管控各有侧重、共同影响,可从“宏观层—中观层—微观层”的内生逻辑表征其相互关系。在宏观层面,总体国家安全观之于档案出境全过程风险管控发挥“价值观统领”的作用,对于以档案出境安全监管为抓手促进档案安全治理效能提升具有重要指导意义;在中观层面,档案治理理论的“法治”“共治”“分治”等核心要义有助于为档案出境全过程风险管控实践提供“方法论指导”,引导构建档案出境安全监管的良性秩序;在微观层面,风险管理理论、回应性监管理论有助于为档案出境全过程风险管控提供方向指引,引导档案部门聚焦档案出境安全风险推进全过程风险管理和合作性监管治理。

二、档案出境全过程风险管控的实践策略

着眼于档案出境的核心环节,构建“事前—事中—事后”的全链条、全过程监管模式是加强档案出境安全监管的有效路径,也是运用回应式监管的“后设监管”理论提升档案出境安全监管效能的应有之义。为此,档案部门需锚定源头防治、过程控制与末端治理的不同阶段目标,对档案出境前、出境中、出境后的安全风险要素予以精确识别与管控。

(一)事前评估:构建档案出境风险评估的复合模式

档案主管部门应采用“源头防治”的管控目标,在档案出境前重点对档案出境目的、范围、方式、流向等的合法性、正当性、必要性予以确认与审查,依托“事前监管”确保档案出境安全可控。档案作为国家数据资源的重要组成部分,其出境行为通常指向高位阶的整体安全效益,由此开展严程序、高成本的安全评估监管活动具有合理性。[15]具体而言,档案部门可探索构建档案出境风险评估的复合模式,一是强化制度创新,引导档案出境申请方开展档案出境安全风险自评估;二是沿用现行模式,以档案主管部门为主体开展档案出境安全风险评估。

一方面,探索开展档案出境安全风险自评估。作为回应性监管理论的衍生形式,“后设监管”理论主张政府充分发挥自身的能动作用,引导监管对象构建适用于自身的内部监管模式,是“命令—控制”型传统监管方式的有益补充,对于推动现代监管走向“善治”具有重要意义。[16]在数据出境领域,2017年4月,中央网信办出台《个人信息和重要数据出境安全评估办法(征求意见稿)》,明确要求网络运营者在数据出境前应当自行开展数据出境安全评估;2022年7月,中央网信办正式公布《数据出境安全评估办法》,首次确立了数据出境应当遵从风险自评估和安全评估二者相结合的基本原则。有鉴于此,为加强档案出境安全监管,档案主管部门可以引导监管客体(即档案出境申请方)开展自我监管,探索引入档案出境安全风险自评估模式。如此,一则有助于强化档案出境申请方的法规遵从意识,以“低成本”规避档案违法出境的法律风险;二则有助于推动构建档案出境合规监管的良性秩序,纾解档案主管部门的监管压力。

另一方面,持续加强档案出境安全风险评估。按照我国现行档案立法对档案出境的规定,可将依托国家和省级档案主管部门开展的档案出境行政许可审批实践纳入“事前评估”的监管范畴。这旨在要求以识别出境档案及其复制件的安全风险为基础,通过风险处理、批准监督等手段对档案出境行为的合法正当性、风险可控性予以评估和审查,进而在最大程度上降低档案违法出境对国家安全、公共利益和个人合法权益等造成的潜在危害。在事前评估过程中,除对必要的档案出境申请材料进行合法性审查外,国家和省级档案主管部门还应当对出境档案接收方的国家法律政策环境、主体能力资质、出境双方的权责归属,以及档案接收方的安全管控条件等开展科学评估。此外,针对涉及出境安全风险且具有重要保存价值的档案,档案主管部门应当从维护国家档案资源完整性的角度出发,引导档案馆、其他档案保管单位或个人对其采取复制、备份等措施。值得借鉴的是,国外档案立法对此已早有涉及。例如,冰岛《1985年国家档案馆法》第十一条规定,档案馆有权在具有重要学术价值的私人档案出境前对其进行电子或其他方式的复制;[17]《丹麦档案馆法》第四十八条规定,具备重要研究或文化意义的私人档案所有者,在档案出境前应当授予国家档案馆相应的档案复制、备份权限。[18]

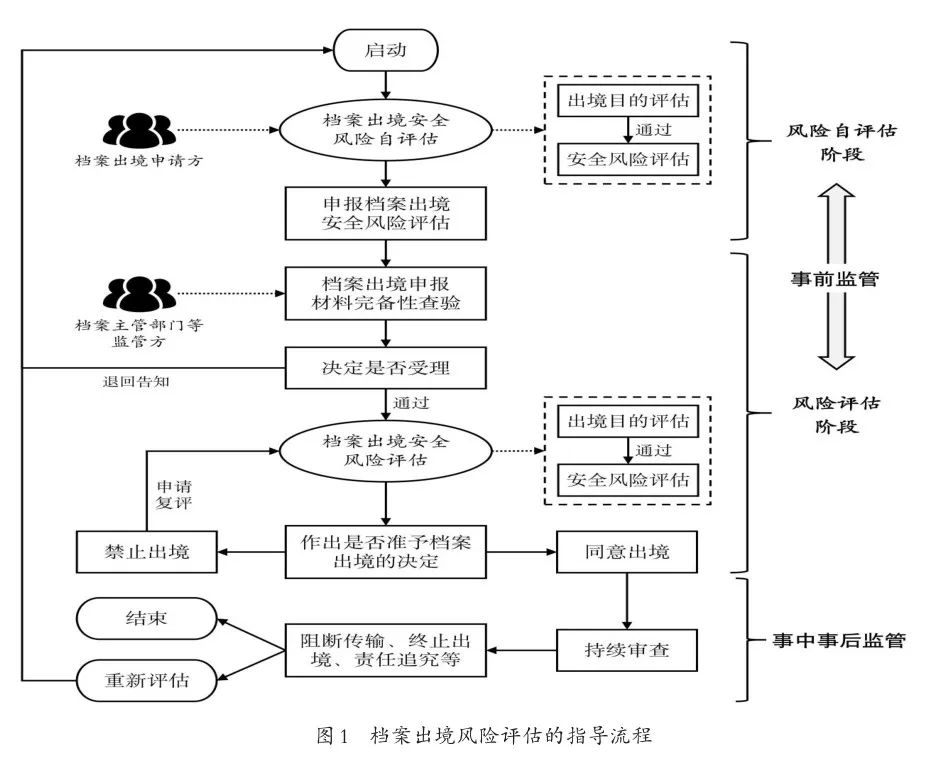

综上,档案出境安全“自评估—风险评估”复合评估模式提供了加强档案出境事前监管的可行方案,具体指导流程如图1所示。鉴于当前我国档案出境法律规制尚不健全,档案主管部门应以《档案法》《实施条例》为根本遵从,探索制定《档案出境安全评估工作规范》,对于档案出境的法定情形、安全评估(自评估、风险评估)、申报方式与流程、受理主体与要求等作出规定。此外,开展档案出境事前评估制度设计,应当坚持“法法衔接”原则,充分借鉴重要数据和个人信息出境安全评估有关制度设计。例如,按照《中华人民共和国个人信息保护法》第五十五条第(四)款、第五十六条等有关规定,档案出境方在向境外提供涉及个人信息的档案或复制件前,应当开展“个人信息保护影响评估”,并对相关评估、处理记录予以留存。

(二)事中告警:注重档案出境安全风险的过程管控

“事中告警”强调确保档案跨境传输过程的安全可控性,针对出境档案存在异常流向或非法转移、档案数据出境传输通道被攻击或被破坏以及档案被动出境等潜在风险,采取威胁告警、终止档案出境等风险识别与控制策略。

一方面,加强档案主管部门与海关部门协同共治。以“过程管控”为导向,档案出境安全监管的底线在于规避档案违法出境行为的发生,这为档案主管部门和海关部门等明晰监管权责、加强协同监管提供了现实依据,其核心要义与档案治理理论所倡导的“协同共治”理念相契合。除我国现行法律法规明确赋予档案主管部门对档案出境的法定监管权责外,海关还承担档案出境审查批准文件的“查验放行”职责,因而同样成为档案出境“事中告警”的责任主体。其监管形式具体表现在:针对实体档案出境,由海关按照法定职责予以二次审查,对涉及违规出境的档案或其复制件采取没收、阻断传输、移交档案主管部门等措施,并对档案出境方予以罚款或其他形式的责任追究。比如,某市一出境游客在明知某份档案涉及敏感信息的情况下,仍拟将其随个人行李携带出境,当地海关在行李抽检中对此予以查获,并依法作出没收档案、对当事人进行罚款、将档案和通报函移交至当地档案主管部门的处理决定。[19]

另一方面,对档案数据互联网传输出境予以重点管控。“事中告警”作为档案出境合规审查的“最后一道防线”,属于档案出境全过程监管的薄弱环节。相比于档案通过运送、邮寄、携带出境,针对档案数据出境安全的监管呈现出更显著的不确定性。虽然《档案法》第五十条明确规定了将禁止出境的档案或其复制件通过互联网传输出境的惩处要求,但在具体实践中,档案数据出境存在较大的流动隐蔽性,同时难以估量对其开展“事中告警”的实质效果。《实施条例》第二十七条明确规定:“档案或者复制件出境涉及数据出境的,还应当符合国家关于数据出境的规定。”[20]这标志着我国在立法层面首次从法律衔接的角度对档案出境制度予以创新设计。为此,针对档案数据出境这一特殊情形,档案主管部门应着力突破、消除既有法律制度应用于档案数据出境监管而出现的“失灵”现象,重点围绕档案数据出境过程管控加强制度设计与标准供给;同时需积极深化与国家网信部门、保密行政管理部门及有关专业机构的协同合作,共同推进档案数据非法出境阻断传输的专项研究和技术攻关,不断提升档案数据出境安全风险的感知监测与追踪应对能力。

(三)事后溯源:强化档案出境安全监管的末梢延伸

“事后溯源”作为档案出境全过程风险管控闭环的后置性环节,对于抑制、应对日益复杂的档案出境安全风险具有不容忽视的补救性功能。档案主管部门应积极推动档案出境安全监管的末梢延伸,以监管闭环筑牢档案出境安全防线。

一方面,以末端治理为导向,强化境外档案安全管理。从法理的角度而言,档案出境监管与境外档案管理属于两个相互独立的规制范畴,但在档案出境行为跨国别、跨法域以及流动性特征的影响之下,档案界有必要以风险管理理论为指导,合理借鉴境外档案安全管理的原则与要求,积极强化出境档案的安全管理。具体而言,档案出境方、接收方需充分激发自律意识,在遵从我国境外档案管理相关法律法规的基础上自觉加强出境档案的安全管理,积极践行档案风险识别、监测与控制的责任与义务;探索建立出境档案风险报告与追溯制度,采取精准监管措施将出境档案面临的潜在安全风险降至最低,确保我国国家安全、公共利益以及个人合法权益等不受侵害。

另一方面,以持续审查为原则,开展档案出境动态监管。档案主管部门应当突破档案出境“许可审批”的单向思维,强调档案监管权责的末梢延伸,积极探索构建“事前—事中—事后”全链式的风险管理机制。具体而言,档案主管部门应对超出批准范围的档案出境行为、出境档案非法转移以及第三国中转出境等档案安全风险予以持续审查;针对档案出境安全风险评估有效期届满或有效期内出现危及档案安全的情形,应及时采取阻断档案境外处理活动、销毁档案复制件、要求档案出境方重新开展档案出境安全风险评估等措施,从而确保出境档案处于安全可控的状态。除此之外,从动态监管的角度而言,档案主管部门还应注重对不同情景下的档案出境安全风险事件及成因加以总结与分析,不断强化“事后追溯”反哺档案出境安全风险“源头防控”和“决策服务”等能力提升,促进档案出境全过程风险管控实现良性循环。

*本文系国家社科基金青年项目“互联网平台型企业档案监管模式与路径研究”(项目编号:23CTQ036)的研究cab65a1366057cede2116adb0df32635成果之一。

注释及参考文献:

[1][20]国务院.中华人民共和国档案法实施条例[EB/OL].(2024-01-12)[2024-03-20].https://flk.npc. gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgxODE4ZDczNmU? wODAxOGRjZjg1MTE4OTA0YjI%3D.

[2]王兴广.我国档案出境安全监管的现状、困境与策略[J].档案学研究,2024(4):57-67.

[3]陈琼.各国私人档案管理法规研究[J].档案学通讯,2003(6):14-19.

[4]马秋影.修改档案及复制件出境行政许可相关档案法律法规的思考[J].中国档案,2017(12):68-69.

[5]胡文苑.档案出境许可审查的基本范式:以注销外资企业的会计档案出境为例[J].浙江档案,2019(2):14-16.

[6]耿志杰,刘志森.档案数据互联网传输出境的实施困境与完善策略[J].浙江档案,2021(3):24-26.

[7]刘跃进.非传统的总体国家安全观[J].国际安全研究,2014(6):3-25;151.

[8]徐拥军,王兴广.总体国家安全观下的跨境数据流动安全治理研究[J].图书情报知识,2023(6):20-30.

[9]孙钢.推进档案治理体系和治理能力现代化:2014年国家档案局档案馆(室)司工作重点[J].中国档案,2014(1):35.

[10]嘎拉森,徐拥军.档案治理体系的构成要素与实现路径[J].档案学通讯,2022(6):61-69.

[11]范道津,陈伟珂.风险管理理论与工具[M].天津:天津大学出版社,2010:16-17.

[12]AYRES I,BRAITHWAITE J. Responsive regulation:Transcending the deregulation debate[M]. Oxford:Oxford University Press,1992:35-51.

[13]杨炳霖.回应性管制:以安全生产为例的管制法和社会学研究[M].北京:知识产权出版社,2012:27-37.

[14]杨炳霖.回应性监管理论述评:精髓与问题[J].中国行政管理,2017(4):131-136.

[15]郭壬癸,胡延杰.重要数据出境安全评估制度的偏离与修正[J].科技与法律(中英文),2024(1):43-53.

[16]刘鹏,王力.西方后设监管理论及其对中国监管改革的启示[J].党政视野,2017(1):44-45.

[17]国家档案局政策法规研究司.境外国家和地区档案法律法规选编[M].北京:中国政法大学出版社,2017:421.

[18]UNESCO Cultural Heritage Laws Database. Promulgation of the Danish Archives Act[EB/OL].(2007- 06- 06) [2024- 03- 20].https://en.unesco.org/ sites/default/files/denmark_archivesact1035witha? mendments_2007_entof.

[19]曾建兵.法在身边丨违法携带档案出境一男子被处罚[EB/OL].(2021-05-24)[2024-03-20].http://news.fznews. com.cn/dsxw/20210524/60ab036edf162.shtml.

作者单位:中国人民大学信息资源管理学院