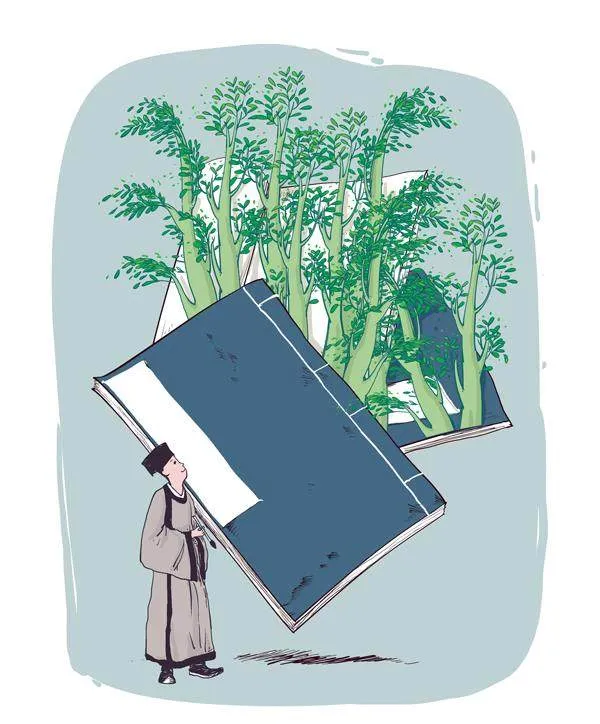

治学之苦乐

2024-10-21刘秉军

钱穆先生曾说,最讲究人生艺术的,要推北宋的邵康节。 邵雍(1011—1077),字尧夫,北宋理学家、诗人,身故后朝廷赐谥号“康节”,世称康节公、邵康节。

邵雍少年时对儒学经典求知若渴、无所不读。他学得很刻苦,寒冬顾不得烤火,炎夏顾不得扇扇,甚至连续几年不在床上睡觉。学有所得后,他“尚友于古”,出游四方,以游学的方式继续丰富自己的学识。一次夜行晋州山路,他跌下马摔入涧中,随行者攀爬下涧,才将他救出。易学大师李之才有感于邵雍的苦学精神,遂将平生所学授之。

在发奋苦读、艰辛游学后,邵雍总结了治学的四个目标:见至广,闻至远,论至高,乐至大。他认为,通过苦读和游历树立正确的治学目标,找到正确的治学方法后,就要进入新的阶段——尽享治学的快乐。他真诚地告诫弟子:“学不至于乐,不可谓之学。”

的确,一门学问,一种治学方法,最终都应让求知者、治学者乐在其中,这样才能真正学得透彻、学得通达。

邵雍深信“乐天四时好,乐地百物备,乐人有美行,乐己能乐事”。他快乐地治学,快乐地处世,快乐地做一个睿智的学者。

古往今来,“仕”与“隐”是不少学者面临的人生抉择。学名广播的邵雍声闻朝野,朝廷自然要将像他这样优秀的士子纳入臣属行列。然而,邵雍三次婉拒朝廷的任命,最后索性长着隐者装——“乌帽缁褐,见卿相不易也”。

南宋胡仔编撰的《苕溪渔隐丛话》载:“邵尧夫居洛四十年,安贫乐道,自云未尝皱眉。”他把自己睡觉的房间叫作“安乐窝”,并常以之代称整个住所。他还给自己取雅号“安乐先生”,耕稼余暇,读书燕居,生活质朴闲适,一切以身体舒泰、心灵愉悦为准。他对此颇为得意,写诗自赞:“莫道山翁拙于用,也能康济自家身。”

古往今来,对于治学者来说,像邵雍所处的这种状态无疑是非常理想的。著书立说,惬意中必有创获。邵雍在“安乐窝”中写就的哲学著作《皇极经世书》,被宋儒奉为经典。他在这种状态下作诗也多妙悟,不经意间就吟出“神作”。邵雍作诗,目的和用途只有一个:乐生命之乐,乐与天地万物一体之乐。他的生命是快乐的,他的诗也是快乐的。《伊川击壤集》中的大部分诗作,都是他在“安乐窝”中吟就。影响宋代诗坛的“邵康节体”,也在“安乐窝”中铸就。

临终前,邵雍书诗一章,以庆自己得长享生命的快乐:“生于太平世,长于太平世,老于太平世,死于太平世。客问年几何?六十有七岁。俯仰天地间,浩然无所愧。”

人多爱富贵,但高官贵爵和物质财富并非“富贵”的全部含义。拒绝了庙堂,选择了山林的邵雍,把生活和治学的快乐看得高于一切。“安乐窝中快活人,闲来四物幸相亲。一编诗逸收花月,一部书严惊鬼神。一炷香清冲宇泰,一樽酒美湛天真。”闲来四物,令邵雍乐不可支。

就求知、治学而言,邵雍为后人树立了榜样——不畏苦,追求乐。如此先苦后乐,将有大成。

图:付业兴" " 编辑:姚志刚" " winter-yao@163.com