铁面赵抃:北宋朝堂上的另一位青天

2024-10-21宋伟哲

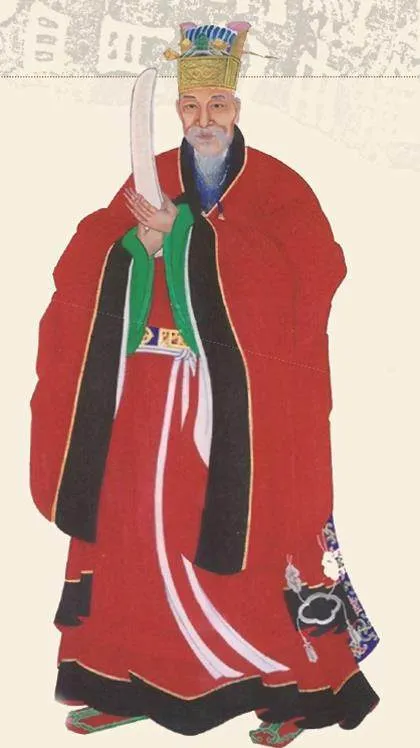

包青天在百姓心目中铁面无私,是正义与法律的象征。不过在正史上,享有“铁面”美名的循吏并非包拯,而是与他同朝为官的赵抃。翻开《宋史》,史家把赵抃与包拯同列一卷,俱以清廉刚正流芳千古。赵抃生前,与“出淤泥而不染”的周敦颐为莫逆之交。去世之后,素来“不为人撰行状、碑铭、墓碑”的东坡居士,亲自为他撰写了长达三千余字的碑文。这位“赢得生前身后名”的铁面御史,堪称北宋朝堂上的另一位青天。

年少有为

赵抃(1008—1084),字阅道,浙江衢州人。他幼年丧父,家境贫寒,由兄长赵振抚养成人。兄友弟恭,赵氏兄弟感情甚笃。赵振去世后,赵抃感念兄长的抚育之恩,视兄女如己出,将她们悉心抚养成人出嫁成家。后来赵抃将被提拔为侍御史,他上书表示愿意放弃这次晋升机会,只求为逝去的兄长谋得大理评事之荣,以报答兄长的养育之恩。纵览赵抃一生,这种淳朴的家风对赵抃高尚品格的形成和在政坛的作为产生了深远影响。

赵抃才思敏捷,勤勉好学。景祐元年(1034),年仅二十六岁便高中进士,被授予武安军节度推官,从事司法审判工作。赵抃以秉公执法青史留名,但绝非酷吏。他深谙法理,法律适用十分准确,挽救了许多生命。有人伪造官印,并在朝廷大赦后使用。同僚们认为此案情节恶劣,应当判处死刑。赵抃与众不同,指出“造在赦前,而用在赦后。赦前不用,赦后不造,法皆不死”。判决出炉,“一府皆服”。一年以后,赵抃改任著作佐郎,知建州崇安,通判宜州。当时,监狱里关押着一名杀了人的死刑犯,尚未执行,却身患病痈。在许多人看来,此类凶犯罪有应得,迟早伏法,不必浪费宝贵资源为其治疗。赵抃不以为然,坚持派医生为其治疗。不久,恰逢朝廷大赦,这名犯人得以免于一死。苏东坡用“爱人之周”四字,高度评价了赵抃对此案的处理方式。此案可称得上保障人权、重视程序的经典判例。

不久,赵抃母亲去世,他回乡丁忧,不宿于家,而是在墓前结庐守孝长达三年,受到地方政府的表彰。丁忧结束后,赵抃再入仕途,辗转多职后担任泗州通判。当时泗州太守昏聩无能,上司打算罢免其职。赵抃挺身而出,全面接管州中政务,处理得井井有条。濠州太守克扣粮饷,引发士卒哗变,吓得闭门不出。转运使命赵抃去处理此事。赵抃赴任后,并未采取武力镇压的政策,而是“从容如平日”,体恤士卒,革除弊政,很快便平息了这场风波。赵抃理民有方,很快便在政坛崭露头角。翰林学士曾公亮并不认识赵抃,却被赵抃的良好官声所折服,于是大胆举荐赵抃担任殿中侍御史,由此开启了一段“铁面御史”的千古佳话。

御史弹相

赵抃担任御史之后,便上疏劝谏皇帝,区别对待君子与小人之过。他认为,“小人虽小过,当力遏而绝之;君子不幸诖误,当保全爱惜,以成就其德。”这也成为赵抃为官处世的基本原则。古代御史又称“言官”,监察百官是其主要职责,自古以来,便有“言官难做”之谓。稍有不慎,便会得罪重臣权贵,殃及自身。宋朝自太祖赵匡胤以来,不轻易杀上书言事者,为言官提供了相对宽松的工作环境。因此,宋代朝堂上涌现过许多直言敢谏之臣。能从一众先贤前辈中脱颖而出,赵抃的刚直必有过人之处。史载赵抃“弹劾不避权幸,声称凛然”。就连见惯了大世面的京师官民也为之叹服,送给他一个响当当的绰号“铁面御史”。而弹劾当朝宰相陈执中,便是赵抃御史生涯中最光辉的一页。

在北宋政坛,陈氏是赫赫有名的世家大族。其父陈恕,曾官拜宰相,《宋史》评价他为“能吏之首”。陈执中本人,亦非等闲之辈,他不但在治国理政方面颇有建树,更在当年曾劝谏宋真宗立储,为宋仁宗继承皇位立下了汗马功劳。也正因为如此,陈执中在宋仁宗心中分量极重。要弹劾这样一位顶梁重臣,难度可想而知。赵抃为何要弹劾陈执中呢?宋仁宗皇祐年间,宰相陈执中府中婢女迎儿无故身亡。开封府接到奏报后,启动司法程序,发现死者身上有伤痕,此事众说纷纭……不久,陈执中府上另一位婢女海棠也自缢而亡。开封府勘察后,亦发现身上有许多捶打伤痕。但由于案件牵扯到宰相府,开封府办案进度迟缓,陈执中本人也对案件调查不配合。

为一介婢女,赵抃不惜得罪当朝宰相。他上疏宋仁宗道,“臣窃闻宰臣陈执中本家,捶挞女奴迎儿致死,开封府见检复行遗,道路喧腾,毕议各异。一云执中亲行杖楚,以致毙踣,一云嬖妾阿张酷虐,用他物殴杀。臣谓二者有一于此,执中不能无罪。若女使本有过犯,自当送官断遣,岂宜肆匹夫之暴,失大臣之体,违朝廷之法,立私门之威。若女使果为阿张所杀,自当禽付所司,以正典刑,岂宜不恤人言,公为之庇。夫正家而天下定,前训有之。执中家不克正,而又伤害无辜,欲以此道居疑丞之任,陛下倚之而望天下之治定,是犹却行而求前,何可得也……今执中连县病告,坚求乞骸,进无忠勤,退失家节,伏望陛下特赐宸断,允其所请,罢免相位。”

从赵抃的奏疏中不难看出,赵抃认为陈执中家风不正,违法酷虐,不配担任宰相。从事后陈执中的人生轨迹来看,赵抃对他的指控绝非空口诬告,此后他接连曝出家庭丑闻,是历史上宰相家风不正的“典型”。为了促使宋仁宗下定决心罢免陈执中,赵抃还搬出不久前重臣晏殊用象笏打落人牙齿,结果遭弹劾贬官的先例,“顷年晏殊尝以笏击从人齿落,陛下不以殊东宫之旧而轻天下之法,故即时罢殊枢密院,出知应天府”。遗憾的是,尽管人命关天,但根据当时法律,主人与奴婢之间贵贱有别,主人杀死奴婢,通常也不会被判处死刑。何况案件又发生在一人之下万人之上的宰相身上。因此即便赵抃连番上疏,后来又得到不少官员声援,宋仁宗内心并不想因为这么一件“小事”罢免宰相。毕竟宰相一职关乎天下安危,陈执中是罕见的既有能力又值得信赖的大臣。

皇帝有意袒护陈执中,许多人看得清清楚楚。根据官员范镇留下的资料,宋仁宗本人曾亲口抱怨“谏官不识体,好言人家私事”。范镇认为赵抃“专治其私,舍大责细”“为一婢子令国相下狱,于国之体,似亦未便”。面对上述为陈执中辩护的意见,赵抃不屈不挠,先后上疏十余道,痛心疾呼“屈祖宗继承、朝廷遵守之法,可不念哉!可不痛哉!万一此后权臣复有犯法者,虽欲穷究推勘之,设若引以为例,则临时如何处置?法不得立,自今日始矣。”宋仁宗终不失为一代明君,面对赵抃的慷慨陈词,最终还是从善如流,罢免了陈执中的相位,将他贬为镇海节度使。除了宰相,当时的高官诸如宣徽使王拱辰、枢密使王德用、翰林学士李淑等皆因违法渎职,被赵抃弹劾罢官。铁面御史之名,赵抃当之无愧。

民思不忘

赵抃弹劾不法之徒铁面无私,自己则奉公守法,造福一方。后来,赵抃又入蜀为官,先后担任梓州路、益州路转运使。在历史上,赵抃以治蜀有方著称于世。宋英宗称赞他,“赵抃为成都,中和之政也”。蜀地偏远,纲纪废弛,官吏恣意妄为,每日吃喝送礼,向百姓横征暴敛,人民困苦不堪。赵抃赴任后以身作则,厉行节俭,“不从者请以违制坐之,蜀风为之一变”。同时,他勤跑基层,体察民情。那些穷城小邑,此前从未有过高官前来巡查,百姓们都不认识使者。赵抃“无所不至,父老惊喜相慰,奸吏亦竦”。任满之后,赵抃重回京师担任谏官,“论事不折如前”。陈升之勾结宦官,却升任枢密副使,赵抃连上二十余章,终于将其弹劾免职。

此后,赵抃任职江西虔州,地处偏远,民间健讼。赵抃赴任后,采用严而不苛的施政理念,大胆放权给下属。他召集当地县令,告诉他们有充分的施政自主权,不必事事请示自己,所办之事唯以百姓满意为宗。此举充分调动起了县令们的积极性,争相尽力治理,虔州得以大治,监狱时常处于闲置状态。虔州毗邻两广,一些清廉官员在岭南任内去世,家属没钱运灵柩北还。赵抃下令制造百余艘船,告知各地,凡属于此类情形,“悉授以舟,并给其道里费”。赵抃为官四十余年,足迹遍布大江南北,每到一地,“民思不忘,犹古遗爱”。他最高曾任参知政事,官居宰辅却“不治赀业,不畜声伎,嫁兄弟之女十数、他孤女二十余人,施德茕贫,盖不可胜数”。有趣的是,与包拯一样,赵抃也曾担任龙图阁学士。这位铁面御史“赵龙图”,应被后世铭记。

编辑:薛华" " icexue0321@163.com