教考衔接视域下高中生概括能力的发展策略

2024-10-18杨伟佳

摘 要 当前,无论是从课程标准到语文教材,还是从语文试题到语文课堂,对学生语用能力和思维品质的发展都提出了更为具体的要求。而作为一种基础能力,从日常教学和测试来看,虽然历经了义务教育九年的培养,高中生的概括能力还有待继续提升。基于此,从课程评价、真实学情、课堂教学三个维度来探析发展策略,探索如何在日常课堂教学中有针对性地发展高中生的概括能力。

关键词 教考衔接 概括能力 发展策略

诚如潘新和在《珍视概括力》一文中所言:“概括力是一种基础能力,与理解力、认知力、洞察力、判断力、领悟力……水平息息相关,也是文章思想内容、逻辑思路形成的前提。”[1]良好的概括能力是学生在具体情境中解决复杂言语问题的重要保证,更是学生形成良好思维品质的重要保证。

一、课程评价对高中生概括能力的发展关注

高中生的概括能力一直是高中语文课程标准和高中语文教材的重点关注对象,也是高考语文学科教学评价的重要考查对象之一。如在谈及“阅读”教学目标的时候,2003年的《全日制普通高级中学语文教学大纲》就强调,要培养学生“能整体把握阅读材料的内容,理清思路,概括要点,理解作者的思想、观点和感情”的能力,其中“概括要点”是一项重要的阅读教学目标。而在《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》的“课程目标”中,更是将“辨识、分析、比较、归纳和概括”等基本思维方法序列化地具体提出,其中“概括”是一种发展学生逻辑思维目标的重要方法。

当前,高考语文试卷正紧扣“课标”理念,主动呼应统编语文教材,以期在教考衔接中实现以考促教,引导一线语文教学:在真实情境中夯实学生语文学科必备知识,在日常课堂教学中提高汉语言文字运用能力,提升语文教学质量,推进课程改革。从2023年新课标Ⅰ卷现代文阅读部分的题干命制上看,其直接考查考生根据文本内容梳理、概括、分要点作答的能力。如现代文阅读Ⅰ第5题就考查高中生从文本中概括出“作者证明关于藜麦的新闻报道结论有误”的证明方法。现代文阅读Ⅱ第8题,命题人从文本中选出来“下田去吧,儿子”这一小段落,考查高中生在宏观把握文本大意和写作思路的基础上,结合段落上下文“梳理概括”出多重的身心感受。另外,文言文阅读第14题考查高中生综合理解文意的能力,要其筛选、归纳概括出“子鲋用以批驳韩非的事实依据”。由此可见,高中生的概括能力不仅与语文核心素养中的“思维发展与提升”密切相关,还与学生“语言建构与运用”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”等方面也密切相关。

这种“在教考衔接中以考促教”的方式,从评价角度引导日常语文课堂教学发生深度的变革,强调语文教师在深入研究课标和教材的基础上,开展多元言语实践活动,发展学生语言积累、梳理与迁移运用的能力,提升学生的语文素养。

二、学习活动中高中生概括能力现状的归因分析

语言文字既是重要的交际工具,也是最为重要的思维工具。在言语实践的听、说、读、写活动中发展高中生的概括能力,离不开在教学设计、课堂活动、日常测试、考试反馈等环节对学生真实概括能力的摸排和认知,而这是发展学生概括能力的重要学情依据。

不可否认,高中生在以往的学习经历中已经积累了一些概括经验,形成了一定水平的概括能力。然而,当从考试与测评的结果去反思日常教学,从“教—学—评”一致性的角度来审视当下实际高中课堂实施,不难发现,高中生的概括能力还有待提高。例如,有些学生阅读2022年全国甲卷文学类文本王愿坚《支队政委》时,找不到合适的词语分析、概括老胡这一人物形象的特点;有些学生阅读2022年新高考Ⅰ卷文学类文本冯至《江上》时,理不出明确的思路来分析、概括舟行江上时子胥的思绪变化;有些学生阅读2021年高考适应性考试文学类文本金克木《国文教员》时,无法用简洁的句子来列出以“一则新世说”为题的《国文教员》的小评论的评论要点”等。当然,不仅是阅读题如此,有些学生在完成“语言文字运用”板块时,也未能按要求完成这些测试题目,如找不到合适的成语填入语段的空缺处,不考虑上下文语境补写恰当的语句,无法用简洁的句子阐释词句的意义等。

通过对高中生的日常语文学习与语文考试的观察与分析,影响和弱化其概括能力的诱因有很多,概而论之,主要可以从以下三个方面归因。

(1)重“积累”,弱“加工”。在语文自主学习中,有些学生一味追求阅读术语的积累、文言词句的增补、佳词丽句的誊抄,缺少了必要的“二次分类”和“筛选整合”,忽视“加工”环节。长此以往,学生的概括能力也会因此而大打折扣。

(2)重“大意”,缺“追问”。在语文合作探究时,有些学生盲目争取课堂展示分享的机会,说的多,想的少,“秀”的多,“问”的少,看似热闹分享,其实精心理解的少。

(3)重“速效”,轻“精细”。在语文考试答题时,有些学生过分追求做题速度,缺少精细阅读文本的耐心,往往凭感觉就写了答案,一到试卷讲评就发现答案要点不集中、用词不准确、表述不简明。

三、课堂教学中学生概括能力的发展策略

日常的语文课堂是发展学生概括能力的重要“练兵场”,也是语文教师探索深度教学策略的重要“气象站”。正如钟启泉先生说的那样:“教育的过程从现象上看是师生对话与生生对话的过程,而在引领、组织这种对话过程中承担重要作用的,是教师的课堂对话。”[2]因此,发展与强化高中生的概括能力,就应该从日常的语文课堂中找问题、想策略、提质量,反思教学过程,真实变革理解策略和表达策略,从学生的课堂反馈出发,提供有针对性的过程指导,帮助学生纠正不良的概括习惯;从学生的测试结果出发,找寻可操作的方法指导,帮助学生形成细化的概括过程。

从实施层面来说,就是将思维活动的概括具象化为课堂活动的细则,让学生在一次次课堂阅读和习作实践中学习概括方法,在一次次运用方法和复盘过程中领悟概括规律。这就要求高中语文教师首先要收集学生反馈的概括过程中的问题,并在后续的教学活动中得到有效的解决;其次要围绕变革课堂教学中学生理解文本和表述要点的角度来优化教学策略,提高课堂中发展学生概括能力的教学活动的质量,尽量做到深入浅出。

1.细化概括过程,发展学生对信息的梳理与整合能力

概括是一种从形象到抽象的思维过程,只有将这一过程转换成学生可操作的具体过程,才便于学生技能的习得。因此,在课堂教学中,应将学生阅读时对文本的浅层体验,对文本信息的零散感知,通过信息检索和筛选整合成所需要概括的信息要点。例如,在解读统编教材选择性必修中册第二单元王愿坚小说《党费》时,有学生提出:“本文标题是‘党费’,可不可以换成‘一筐咸菜’呢?”学生这个研讨议题的背后,指向了对“党费”和“一筐咸菜”意蕴的探究,这就需要教师引导学生有目的地去梳理小说中“党费”和“一筐咸菜”的出现场景,从具体的情节中概括出这两者的内涵,最后通过比较,得出这两个标题与小说文本的契合程度。在课堂教学实施步骤和课堂活动的设计过程中,教师可以将上述学生梳理和概括“党费”和“一筐咸菜”内涵的过程细化为三个步骤:(1)分别梳理小说中带有“党费”和“一筐咸菜”的具体情节;(2)分条列出不同情节中“党费”和“一筐咸菜”的语境意义;(3)合并同类意义,分要点概括出小说中“党费”和“一筐咸菜”的意义。

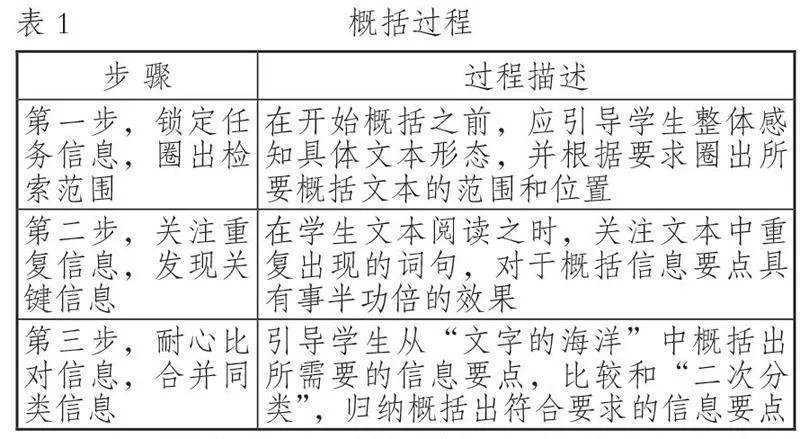

其实,从日常课堂教学来看,如果将这三个辅助学生梳理和整合信息的步骤,概括为学生所用的程序性知识,就可以把概括过程分为如下步骤(见表1)。

需要说明的是,教师在概括过程中没有使用“词语”“句子”,或者“关键词”“重要句子”等表述,是因为当从“概括结果”来回眸“概括起点”时,会发现“结果”往往是完成了“是什么”“怎么样”“为什么”等方面的概括任务,“起点”往往都离不开对所需概括文本的深入感知。因此,为了提高概括的质量和效率,教师选择使用“信息”来引导学生将“眼中的文字”整体感知为“脑海的信息”,将读到的一字一句以“打包”的方式感知为一个一个信息,将阅读活动变为信息的梳理与整合的活动。

2.检视概括初稿,发展学生对要点的表述与完善能力

从结果来看,无论学生如何概括,概括到什么程度,最终都将由分要点的语言文字来呈现。引导学生将脑海中Xo2DMNjQt1l6mJx9fVxyLQ==概括出的“初稿”语言文字化,这是发展学生概括能力的关键环节和重要步骤。这里所谓的“概括初稿”,相对于最终呈现的“概括成品”而言的,有待学生去检视、完善和修改初步概括出的语言文字要点。

在解读张玉山小说《特殊礼物》时,在围绕小说标题去解读礼物的特殊性时,教师可以布置模拟高考简答题的学习任务:“请梳理概括文中王千钧为父亲准备的那三件器物作为生日礼物分别有什么特殊意味。”给学生一定时间进行思考和书写,收集学生反馈的最终呈现结果,发现了以下三个方面的问题。

(1)没有按题目要求来梳理概括。有的学生从王千钧父亲的角度出发,讨论王父面对三件器物时的不同反应、心情变化和礼物意义;有的同学找到了这三件器物(自制的梅瓶、爷爷所制煮酒器的复原器、太祖所制荷花盏的复原器),就开始从自己的认知和理解上来谈自己能想到的意义,如有同学看见第一件礼物“梅瓶”,就认为王千钧想用梅来歌颂父亲的美好品质,而忽视了小说中“给生活添些别样色彩”的文字表述,其实王千钧选择把第一件器物自制梅瓶作为礼物送给父亲,侧重从作为儿子对父亲晚年生活的考虑,更多的意味是表达孝心。

(2)要点表述的意思不够简明。有的学生在谈及第二件器物和第三件器物的特殊意味时,认为都可见“王千钧对父亲的孝心”“王千钧技艺的高超”“王千钧对锡雕工艺的传承”“王千钧对家族荣耀的致敬”“王千钧对父亲的孝心”,这样笼统的表述是不可取的,因为从小说的情节来看,第二件器物更多侧重从作为匠人的王千钧对锡雕技艺的崇敬、坚守和传承,第三件器物侧重从传承人王千钧通过精湛的技艺对家族荣耀的致敬以及对传承和发展家族技艺的能力与决心。

(3)要点之间的衔接不够连贯。有的学生没有关注到三件礼物在制作者层面的外在时间线(即王千钧制—其祖父制—其太祖制),表述时没有注意处理要点之间的内在逻辑性,往往表述的三个要点之间的语义是跳跃的;还有的同学在答某一要点的时候,分句之间的逻辑也不清晰。

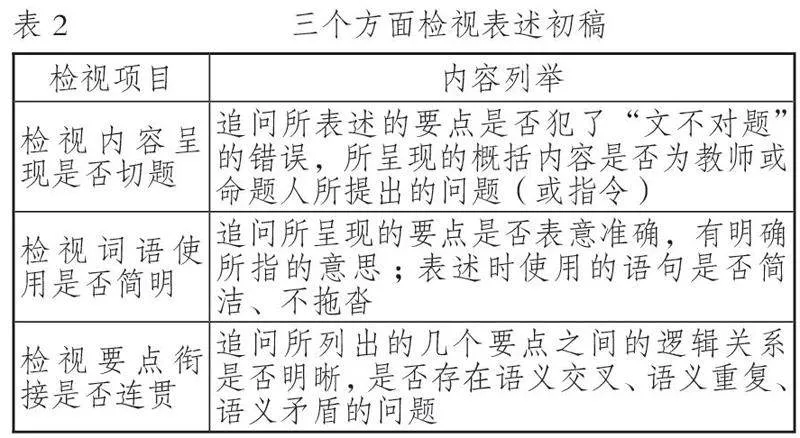

通过对以上教学案例的观察和反思,我们会发现学生在将思维形态的概括内容语言文字化的时候,缺少对概括初稿的必要回眸和检视。因此,在日常教学的过程中,我们应该要引导学生从以下三个方面来检视概括初稿(见表2)。

以上三个方面其实是将概括初稿视为一个“句群”,不仅要考虑某个要点的表述,更要从整体上考虑几个要点之间的关系;同时也是将几个要点视为一个“整体”,从逻辑关系的角度去审视其内部的用词、造句是否合理,表述是否简明。因此,检视概括初稿,发展学生对要点的表述与完善能力,其核心是发展学生的逻辑思维能力,提升学生的思维品质。

3.评点概括示例,发展学生对示例的认知与评价能力

评点,是古人品析文本的常用方法。在日常课堂教学中,有意识地训练学生的评点能力,既能培养学生细读文章的能力,又能提高其概括表达的水平。因此,教师在讲授新课和讲评试题时,应引导学生去评点、优化课堂呈现的概括成品示例和试卷参考答案的示例,客观看待答案的优缺点,理解要点是按何种思路展开的、如何精练用词的,从评点中汲取概括的启示,也是重要的策略之一。例如,以2023年新课标Ⅰ卷文学类文本《给儿子》为例,在完成试卷第8题的阅读任务后,从评点参考答案示例的过程中,使学生获得从审题思路到语言表述的启示。

一方面,从试题的提问来看,试题指令是清晰的,任务是明确的,让学生以“下田去吧,儿子”这个段落为细读区域,去“梳理概括”作者的多重身心感受。2022年新高考Ⅰ卷文学类文本《江上》第8题,让学生结合文中相关部分简要分析“舟行江上,子胥的思绪随着他在江上的所见所感而逐步生发展开”,同为引导读者去关注文中人物(或作者)对外界事物所产生的内心的情感和感悟,但相比较而言,无论是检索区域还是思维难度,都与此题不同。

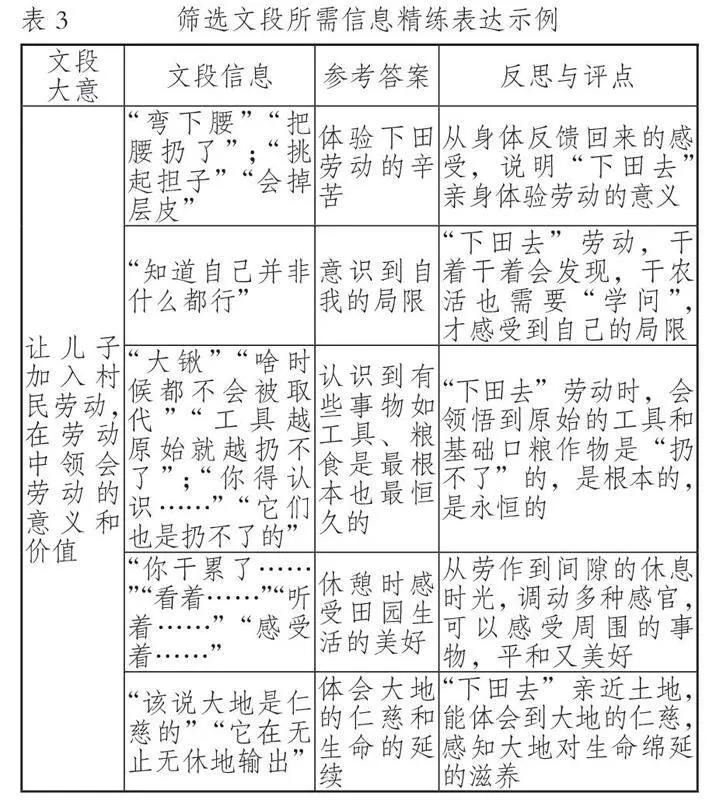

另一方面,从试题的解答来看,如何在“下田去吧,儿子”这一段中梳理和概括出作者的多重身心感受,要求解读者在审题时整体感知文段大意,并依据分值(4分)来切分、梳理文段中的身体感受和心理感受,最后用精练的文字来概括整合和表述四个方面的要点;要求解读者在答题时围绕“身心感受”来检索文本信息,筛选出所需要的信息,从文中感性的语言表述中整合概括出理性的精练的文字,而不是简单摘抄文本。为了引导学生深入反思概括过程,优化语言表述,教师可以使用表格(见表3)来辅助思考和总结启示。

在教学过程中,学生评点的内容和形式是各异的,但是不管学生采取何种方式,采用什么语言文字,只要是在比对表述与示例的差异中有自己的思考都应该鼓励。有认知,有评价,有判断,应用这一策略鼓励学生对概括示例进行评点的目的就达到了。当学生在多次评点中获得了成就感,那么就不会将参考答案奉为“圭臬”,而会用理智的眼光去审视这个仅供参考的答案,更追求表述的精准化和思维的缜密性。

总体来说,在“教—学—评”一致性视域下,发展学生的概括能力旨在言语教学的过程中,努力实现从关注学科知识传授到学科核心素养的转变,从关注应付考试到利用考试转变教学方式,努力建构开放、多元和包容的言语实践课堂,促进学生语用能力和思维品质的发展。从这个意义来讲,促进高中生概括能力发展的课堂实践,意味着课堂教学将由语言知识的传输走向核心素养的建构,也意味着在自主合作探究中,让更多的高中生在一次次的阅读与写作任务和活动中,积极参与、反思语言现象,不断优化概括策略,探索出适合个人的概括过程范式。

参考文献

[1]潘新和.珍视概括力[J].语文教学通讯,2021(15):1.

[2]钟启泉.课堂革命[M].南京:江苏人民出版社,2017.

[作者通联:广东韶关市北江中学]