英雄的旅程

2024-10-11李小军

【2024年高考语文新课标II卷 文学类文本阅读选文】

千里江山图(节选)

◎ 孙甘露

叶桃离开上海去了南京。那时候陈千里还不明白,为什么她那么不喜欢父亲叶启年做的事情,自己却又加入进去。后来他才知道,叶桃去的地方是国民党党务调查科,在叶启年的安排下,她成了机要室干事。

当时他反复问过自己:难道在上海,兆丰花园、夕阳、早春的湖水、水面上一对天鹅,这些都是他在做梦?难道他们手握着手、心怦怦跳时说的话,都只是分别前一时的冲动?他一直都很清楚,在他们两个人当中,叶桃总是先离去的那一个。

新闸路楼上的厢房,他坐在窗下,她坐在梳妆台前,他们在说话,他看见两个她,一个在面前,一个在镜子里。他完全沉浸在话题中,可说着说着,她忽然站起身,急匆匆奔出了家门。他心里总是隐隐觉得,别处某个地方,必定有一件更加重要的事情在等着她。(历险的召唤)

一年以后,陈千里也去了南京。(帮助者)

他在石婆婆巷租了一间小屋。白天他给书局做翻译,等着叶桃下班。有时她给他打电话(巷口烟纸店有一台公用电话),让他去她上班的地方,她也会支使他做一点事情,到哪家铺子买一包点心,或者去裁缝店取几件衣服。

只要叶启年不在南京,瞻园对叶桃来说就是一个十分自由自在的地方。那是个大园子,据说从前是座王府,门前有影壁,园里有假山。机要室在园子最北面,过了假山就能看见那排平房。他到了那里,让门房打个电话,叶桃就会出来接他,有时候也会让门房送他,到后来门房索性让他自己进去。在记忆里,那几个月过得特别安宁,叶桃也特别快乐。她好像找到了真正有意思的工作。

他们去梅花山,正是早春二月,虬枝上开满梅花,山坡上像笼罩了粉色云雾。他们心心相印,觉得整个世界退却到远处,眼前只剩下梅树、蓝天和那张脸庞。他们满心喜悦,一起背诵着涅克拉索夫:“他们说暴风雨即将来临,我不禁露出微笑。”

但是世界仍旧在这里,叶桃置身其中的环境十分危险,瞻园里有许多阴鸷的壮汉、狼狗、枪支、不许人碰的文件和禁止入内的警示牌。从园北假山后面偶尔会传出一两声惨叫。后来在栖霞山上,叶桃告诉他,那里是党务调查科,是叶启年参与搭建、充斥着阴谋和杀戮的世界。

直到最后那个月,他才知道她究竟在做什么工作,虽然他早些时候就猜到了一些。现在想来,说不定她一直都在暗示他:她真正在做的是一些秘密工作,这些工作对她意义重大。而他心里很明白,她所做的那些事情,很可能是去破坏她父亲的工作。但在让他知道真相前,她就为他指明了方向,让他了解了一个人应该投身于什么样的事业,才会让人生变得更有意义。

她从来没有真正离开过他。即便去了南京,她也每隔几天就给他写信,这些信件延续了先前的思想碰撞。现在他才理解,写那些信她多少冒了一点风险,幸亏她在瞻园上班,有办法不让这些信落到邮电检查人员手中。她还托人给他捎书和杂志:《共产党宣言》《远方来信》《布尔什维克》,还有她喜欢的涅克拉索夫诗集。

端午节的前一天,叶桃给石婆婆巷烟纸店打了个电话。那些日子他很少见到叶桃,她好像整天都非常忙碌,就算见到他也很沉默,问多了,她会忽然发火。在电话里叶桃让他去瞻园,去之前先到秦淮河边的城南茶食铺,帮她买一包闽南橘红糕。叶桃一直喜欢吃零食,在上海时他就常帮她跑腿,到了南京,她的很多旧习惯都消失了,但喜欢吃零食这一样依然如故。除了这家的橘红糕和酥糖,她还喜欢一个挑担小贩的桂花糖芋苗,总是在瞻园门口那一带叫卖。

他买了橘红糕,却在瞻园门口被人拦住了。几个月来,南前北后两道门,几班门房都认识他了,见他进门,连忙打电话到机要室找叶干事。叶桃告诉门房,今天她不能离开保密区域,叫门房登记一下,让陈千里自己进去。

陈千里在机要室那一排平房里见到了叶桃。她吃了一粒橘红糕,说,今天这个橘红糕怎么那么干?这放了多久呀?她生气地扔到一边,冷冷地半天不理他,机要室里另外两个女人同情地朝他微笑。过了一阵,叶桃又叫他:“帮我到门口买碗桂花糖芋苗。”

刚刚进来时陈千里并没有看见瞻园门口有挑担叫卖的小贩。但他没说什么,每次叶桃让他到门口买桂花糖芋苗,那个小贩总会出现在那里。

“如果没看见,你就往前跑到马府街,他一般就在这几个地方。”

他提着保温筒出来,门房朝他笑。出了瞻园,果然看见担子在那里。小贩揭开盖子搁在一边,从大锅里舀了几勺红艳艳、香喷喷的芋羹,装进提筒,往里撒了点桂花末子,又拿起抹布擦了擦盖子,盖上,收钱。陈千里把糖芋苗拿进机要室,叶桃喝了一口,这才露出满意的笑容。(考验)

几天后他才知道,保温筒盖子下面有一张字条,上面有紧急情报。他在不知不觉中把情报送了出去。叶启年在广州破获了共产党地下组织,逮捕了广东的负责人欧阳民。由于情报送出及时,与欧阳民有联系的上级党组织全都撤离了。(逃脱)

他知道这情况时,叶桃已身负重伤。牺牲前,她告诉陈千里自己是共产党员,从前没有告诉他,是因为她受党组织派遣潜伏在国民党党务调查科,必须保守秘密,但现在她可以说了。她说她一直打算发展他入党,党组织也认为经过了一段时间的考验,已经可以接受陈千里入党,可她现在没有时间了,她希望他将来能成为一个坚定的共产主义战士。(归来、解救)

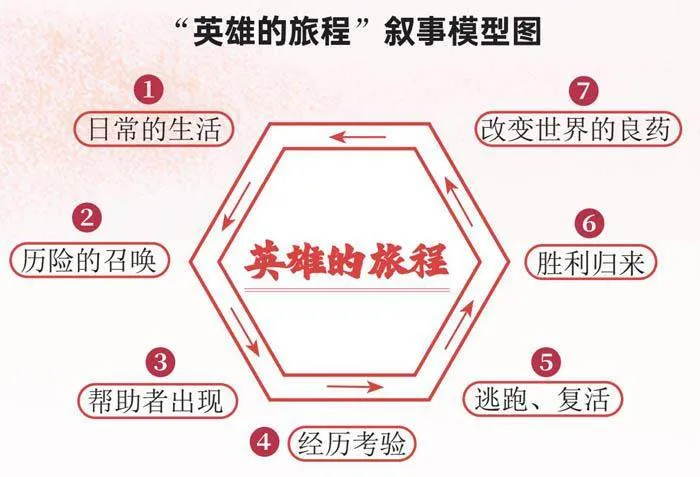

俄裔美国作家纳博科夫在《优秀读者和优秀作家》一文中有这样一个观点:“好小说都是好神话。”这个观点指向了一种小说的深层逻辑,为我们鉴赏小说或者其他文学类文本提供了一种新的视野。那么,什么是神话?美国神话学家约瑟夫·坎贝尔在其代表作《千面英雄》中系统地介绍了人类在发展过程中形成的各类神话原型,他将这种原型概括为“英雄的旅程”。

约瑟夫·坎贝尔指出,神话中的英雄从他们日常的小屋或城堡出发(日常的生活),被诱惑、被带走或自愿走向历险的阈限(历险的召唤)。在那里,他们遇到一个守卫通道的幽灵。英雄打败或驯服这种力量,活着进入黑暗王国(兄弟之战、恶龙之战、献祭、符咒);或者英雄被对手杀死,坠入地狱。超越阈限后,英雄要穿过一个充满各种不熟悉,但又异常有力量的世界,有些力量严重威胁着他(考验),有些则会给予他超自然的帮助(帮助者)。当他来到神话周期的最低点时,他经历了最重要的考验并获得了回报。最后的任务是回归,英雄归来(逃脱或复活)。他带回来的恩赐修复了世界(改变世界的良药)。

这个“英雄的旅程”叙事模型,可以简要概括为下图:

约瑟夫·坎贝尔认为❷在这个模型中,“英雄就是能够战胜个人的和当地的历史局限性的男人或女人。”由这个定义来看,英雄可以指任何一个普通人,那么这个神话模型的叙事逻辑就具有了解读文学类文本的普适性意义。这个模型揭示的是一种文学思维的深层逻辑,与纳博科夫的观点不谋而合,对指导我们鉴赏此类文学类文本具有重要意义。

当我们用这个模型来观照很多文学作品,尤其是2024年高考语文新课标试卷的文学类选文时,发现竟然与“英雄的旅程”叙事模型呈现高度的吻合。因而这个模型成为我们解读文学类文本的一种切实有效的思维工具。

一、“英雄”是文学表达的永恒主题之一

约瑟夫·坎贝尔在《千面英雄》中说:“作为一个现代人,英雄已死,但作为一个不朽的人——更加完美、非特定的、普遍存在的人,他已经得到了重生。”2024年高考语文新课标卷文学类文本,新课标Ⅰ卷选的是徐则臣的《放牛记》,属于散文。新课标Ⅱ卷选的是孙甘露的《千里江山图》,属于小说。由前面对文学作品中“英雄”的定义来看,两篇作品都可以认为是将“英雄”作为叙事主体。《放牛记》的第一段话就是“我现在想不起我何时开始了放牛娃的生涯,又在哪一天彻底结束了这种生活。我很小就羡慕那些吆喝牛马的孩子,觉得他们是豪放粗犷的英雄。”在“我”看来,放牛是一种自己强烈向往的生活,代表着不一样的人生体验,所以“我”认为“吆喝牛马的孩子”就是“英雄”,这可以隐喻普通人渴望对庸俗生活的超越和突破,代表着生活中人们普遍存在的一种心理诉求。而孙甘露的《千里江山图》则是讲述了20世纪30年代的上海,以叶桃、陈千里等为代表的一批中共地下工作者,面对白色恐怖和生死考验,以忠诚与信仰、勇毅与牺牲,在危机四伏的隐蔽战线上与敌人展开了殊死斗争,成就了惊心动魄的英雄传奇。两篇文本,都洋溢着英雄主义色彩。

由此引发了我们的进一步思考:高考为何要选择这样的文本?

《中国高考评价体系》指出,高考评价体系主要由“一核”“四层”“四翼”三部分内容组成。其中,“一核”为核心功能,即“立德树人、服务选才、引导教学”,是对素质教育中高考核心功能的概括,回答了“为什么考”的问题;“四层”为考查内容,即“核心价值、学科素养、关键能力、必备知识”,是素质教育目标在高考中的提炼,回答了“考什么”的问题;“四翼”为考查要求,即“基础性、综合性、应用性、创新性”,是素质教育的评价维度在高考中的体现,回答了“怎么考”的问题。两篇选文很好地体现了《中国高考评价体系》的要求。

《放牛记》属于回忆性散文,作者从少年的视角、心理出发,记录了当年的放牛生活,有快乐,也有烦恼。作者的叙述始终围绕着放牛往事之于“今日之我”的意义,这就构成了对青少年成长的一种隐喻:谁都可以做自己的“英雄”,即使是微不足道的小事,都会在我们的成长过程中留下痕迹。人生中的任何一种经历,都是成长,即使是当时看来无比痛苦的事情,经历岁月洗礼之后,也会转变成人生的宝贵财富。这对于正在考试的学子而言,这样的作品富有启示意义的,彰显了考题“立德树人”的功能。

《千里江山图》试题材料选自小说中“贵生轮”一节的后半部分,略作删改。节选部分相对独立,叙事紧凑,又意涵丰富、耐人寻味。选择这种思想性与文学性交相辉映的作品作为试题材料,能让学生更深入地体会中共地下工作者为民族解放事业英勇奋斗、百折不挠的革命精神和革命人格,理解“江山就是人民,人民就是江山”的深刻内涵,认同近代中国革命的思想基础和情感基础;同时,在文学审美意识与审美感知上也会受到熏陶和影响。

两篇选文从不同的侧面阐述了“英雄”的内涵,《放牛记》指向在个人成长中丰富自我,做自己的英雄;《千里江山图》指向在历史发展,将自我生命融入时代洪流,做人民的英雄。这两个侧面正好符合文学表达的一组永恒主题——个体的人和群体的人。例如,在近代文学史中,沈从文、张爱玲等作家的文学视角偏向自我,而鲁迅、巴金等作家的文学视角偏向社会。

二、“历险旅程”是故事叙事的深层逻辑

明确了两个文本的“英雄”主体之后,我们依据“英雄的旅程”叙事模型来梳理两篇高考选文的内容,发现其情节设计和这个神话模型完全匹配:

通过这样的梳理,全文的故事情节一目了然,“历险旅程”为我们提供了一种有效的阅读工具。当我们进一步向内发掘就会发现,这个模型是可迁移的,揭示了讲故事的深层逻辑,可以帮助我们理解和鉴赏其他类型文学类文本,比如戏剧、散文等。

结合两套试卷的设问,可以很好地来说明这个模型对于理解文本的重要价值。

《放牛记》设计了两道主观题,其中一道是“文末画线的句子表明,作者不愿在回忆往事时为放牛‘赋予意义’。你认为本文是否做到了这一点?请简要说明。”《放牛记》文章结尾的句子表露出作者不无矛盾的写作心态,试题要求考生不仅要理解这种心态,还要据此对文章作出相应的判断与赏析。这是一道开放型题目,鼓励考生对文学作品有自己的阅读理解,作出能够体现个人思考的回答。这可以用“英雄的旅程”模型中“胜利归来”一环节进行深层意义的解读。约瑟夫·坎贝尔认为,“英雄的归来”有如下四种方式:1.拒绝回归,即摒弃世人,如《红楼梦》中贾宝玉最后放弃家族,出家为僧等;2.获得外界的援助、众人的认可,如《三国演义》中三家归晋,天下一统等;3.回归平凡的俗世,如《平凡的世界》中孙少平再次回到大牙湾煤矿,回归平凡等;4.实现生活的圆满,即终极幸福,如《简·爱》中简爱和罗切斯特最终生活在一起,生下一子。

《放牛记》的参考答案给出两种不同的观点,观点一认为文章做到了不为放牛赋予意义。从选文的书写内容来看,的确都是从少年的视角、心理出发,记录了当年的放牛生活,从作者流露的写作态度来看,他“就事论事”,放牛就是放牛,放牛的悲欢忧乐是单纯的属于孩子的悲欢忧乐,是“意义”之外的悲欢忧乐。这一观点,是对“拔高意义”的写作模式的逆向表达,包含着一种写作的自省意识。即“胜利归来”中的第一点,“英雄”拒绝回归,拒绝强行升华、寻找“意义”。

观点二认为文章没有做到不为放牛赋予意义。这是从《放牛记》所属散文类型即回忆性散文出发来思考的。同学们都学习过鲁迅的《朝花夕拾》、史铁生的《我与地坛》,《朝花夕拾》《我与地坛》中都有“写作时的回忆”与“现时感受”的交错转换。掌握了这一阅读方法,就可以将那些隐藏的“意义”从文本中读出来。那些在写作时被回忆筛选、过滤的少年往事,不正是“意义”的表达吗?书写回忆这种行为,不正是被“意义”所驱使的吗?在《放牛记》中,作者已经或隐或显地说明了回忆中“放牛的意义”,就是“规整”生活中“旁逸斜出的机会”,上学、干农活、成为套车驾辕的“老把式”,无非都是“规整”的生活,只有放牛,才是从规整生活里暂时逃离,无拘无束地进入自己的自在“小宇宙”;再结合全文中多次出现的“现在”“就算现在”“当然后来我就知道了”等表述,考生其实可以读出来,作者的叙述始终围绕着一个核心在转:放牛往事之于“今日之我”的意义。这可以理解为是“英雄”对平凡俗世的一种价值认可,经历了历险的“英雄”再次归来,绝对不是原来的面貌了,这本身就构成了一种意义。

《千里江山图》文后第八题指出,文中画线处说“在他们两个人当中,叶桃总是先离去的那一个”,又说“她从来没有真正离开过他”,让考生谈谈自己的理解。从关键语句出发,理解小说的深层意涵;感受小说局部和整体上,显白和隐微的关系。“别离”(或“离去”)是理解《千里江山图》的重要角度之一。这可以用“英雄归来”中第三点意义来解读,“英雄”经过奋斗,才能最终获得胜利,但是过程中需要得到他人的帮助实现回归。选文中,对于叶桃和陈千里这样的革命者,因为理想和斗争的需要,“别离”往往是不得不然,革命者的价值和意义也体现在这里,后面陈千里帮助叶桃传递情报,叶桃发展陈千里入党等都体现了“英雄”在帮助之下经历考验,最终获得胜利的叙事逻辑。抓住这个情节,能够帮助我们加深对小说主题的理解,对“英雄”即革命者的崇高品质有更真切的感受。

如果考生对“英雄历险旅程”的故事逻辑有一定的理解,对于文学类文本中的相关题目,就能够“入得其中,出得其外”,游刃有余,手到擒来。

三、“英雄的旅程”是读写创生的有效支架

“英雄的旅程”叙事模型不但是阅读的思维工具,也是创作的有效支架。约瑟夫·坎贝尔说:“许多故事将整个周期中一到两个典型的要素(考验的主题、逃脱的主题等)分离出来并将其放大。其他故事将一些独立的周期串成一个系列。不同的人物或情节会融合在一起,或者单一要素可以复制自己,在许多不同的改变中再次出现。”这就是说,我们可以根据这个模型,灵活变化,创生出无数的故事样态,写出一个属于自己的好故事。

考生经过一定的创意写作训练,完全可以就地取材,利用文学类文本的核心故事模型直接创生,写考场作文。下面是笔者依据“英雄的旅程”模型,以高考语文新课标Ⅰ卷作文题为例写的试水作文。以此来说明“英雄的旅程”模型的意义。