中学物理类比法应用局限性分析及解决策略

2024-10-09司志青桑芝芳

摘 要:类比法在物理学发展历程中起着重要的推动作用,在中学物理教学中也常被用来帮助学生理解新知识,但类比也存在局限性。通过分析类比法应用的局限性,提出以类比脚手架为理论基础的解决策略,并以“电容器与水容器”类比教学为例展开论述,以期为中学物理教师进行类比教学带来进一步思考。

关键词:类比法教学;局限性;类比脚手架

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)9-0072-5

类比法是一种基于“比较”和“推理”的科学方法,通过比较两个或多个事物间的相似性,推断它们在其他方面也可能相似。纵观物理学发展史,不少科学家利用类比法从熟知事物(类比源)的某种属性出发,推测与之相似的未知事物(类比目标)也应具有这种属性,进而提出了新概念或新规律。例如,卢瑟福在进行α粒子轰击金箔实验后,大胆将原子结构与太阳系类比,提出了原子核式结构模型;再如,物理学家欧姆认为自然界各种现象及规律都应具有内在一致性,于是他将导电与导热现象进行类比,在热学公式启发下得到了欧姆定律。事实上,人类很早便意识到了客观物质世界和谐统一的本质,因此面对全新的自然现象或规律,总会自发地使用类比已知现象或规律的方法对其加以解释。同样,在中学物理教学中应用类比法,不仅可以借助已有经验激发学生的兴趣,帮助他们理解抽象的新知识,也因其高度契合学生天然的思维方式,能够在优化学生思维过程的同时提升科学思维素养,还可以通过穿插相应物理学史渗透科学研究方法和科学家探索精神,促进科学态度与责任的生成,帮助学生真正理解物理学科本质。

然而,由于类比法并非基于严格的逻辑或数学证明,而是依赖于事物间可能存在的相似性,而且类比对象本质是不同的事物,因此仅由一部分相似性推理得出的结论具有或然性,即某一属性上的相似并不能保证其他属性的相似是正确的。这是由于类比法自身的使用逻辑而造成的局限性。在类比法教学中,如果教师未能深刻认识这一局限,仅突出类比对象间的相似性却对差异性避而不谈,就可能导致学生自发衍生一些不当类比。因此,本文结合具体案例对中学物理教学中应用类比法时存在的局限性展开分析并提出解决策略,旨在启发中学物理教师对类比法教学进行更深入的思考与探讨。

1 类比法应用的局限性

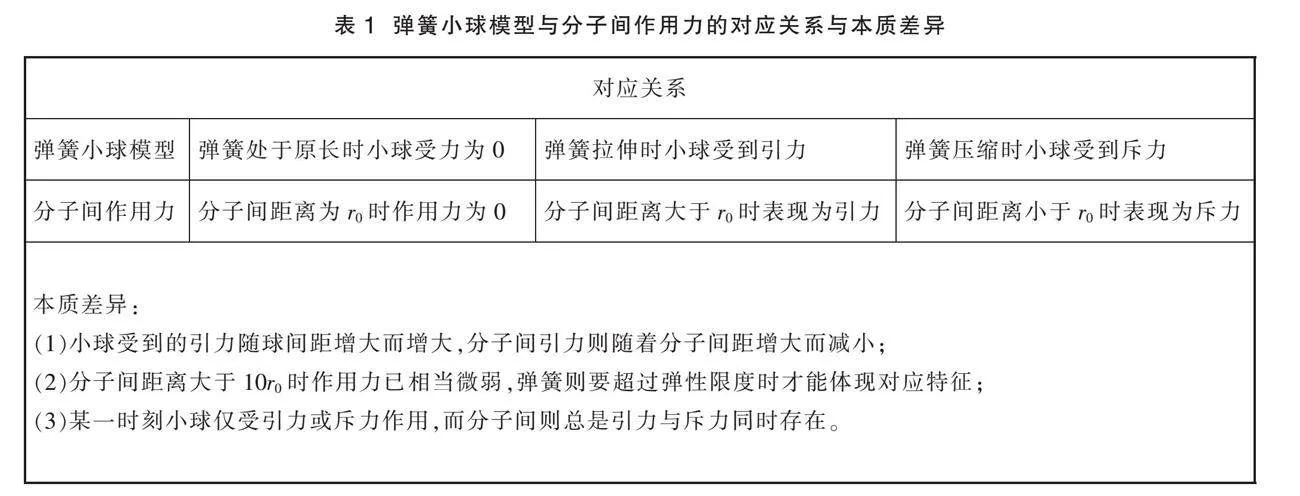

1.1 本质差异明显,阻碍学生理解

类比源与类比目标的相似程度会直接影响教学效果,而不太恰当的类比源通常与类比目标关联性较弱,只能帮助学生理解某一属性,不具备其他属性上的类比延伸性。例如,学习分子间作用力时,教师习惯借助学生熟悉的弹簧小球模型来类比,两者有表1所示的对应关系,却也存在明显的本质差异。因此,在实际教学中,该类比仅有利于学生理解分子间作用力随分子间距离在方向上的变化,并不能很好地达成类比目的。而且,学生若在教师讲解两者差异时中断学习,获取的知识不够完整,更可能因为对该类比的片面认识而产生负向作用,造成思维混乱,反而阻碍对知识的进一步理解。

1.2 表面相似误导,类比过度泛化

弹簧小球模型不是一个足够恰当的类比源,但恰当的类比源也只是与类比目标在更多属性上具有相似性,以便学生进行有效类比,它们的差异性始终客观存在。而在教学中,教师运用类比法的主要目的是利用相似性帮助学生初步理解新知识,如非必要,通常不会占用学生太多精力关注两者的本质差异,也很少向学生展开讲解类比局限性,这就容易使学生将表面的一些相似属性过度推广,从类比对象的无关特征出发得出错误结论。例如,学生容易认为电流同水流一般在传播时有先后和快慢,遇到阻碍和支路时会逐渐减小,有电源即可产生,无需回路;再如,电容器与水容器的类比教学中,学生可能由于水容器的具象表征而误认为电荷如同水一般充满电容器整个空间,进而无法理解电容器是通过在两极板间形成电场来储存能量。学生对表面相似属性的泛化类比通常都较为隐匿,教师往往依照经验在类比过程中提前指出,以免这些先入为主的错误认知根深蒂固,影响学生在后续学习中深入理解概念本质。但学生泛化产生的不当类比可能多种多样,“见招拆招”明显不是最科学的解决办法。

1.3 依赖主观认知,产生理解偏差

除了客观存在的表面相似但实际无关的特征会误导学生外,学生个体对类比源的已有认知和处理方式也不尽相同。学生也可能由于不熟悉类比源而产生认知负荷,亦或由于经验的不完整、不准确而造成理解偏差,进而影响其寻找有效的相似特征。例如,在电容器与水容器的类比教学中,储水能力用水容器底面积表征,因此电容器储电能力即电容对应于水容器底面积。但学生真实的生活经验容易让他们认为桶高对储水能力同样有所限制,故而发出疑惑:为什么储水能力是用水桶底面积表征而不是水桶高度?水桶高度限制了水容器储水量,电容器储电量是否受到极板间距离的限制?若是这些困惑得不到及时解决,不仅会影响新知识的掌握,还会使学生对类比过程的科学性与合理性产生质疑。

1.4 被动接受类比,限制思维发展

为提高教学效率,避免学生思维发散占用过多教学时间,教师通常选择直接呈现最恰当的类比源并限定将要类比的属性,以使类比过程尽显合理。但如此只能使学生被动接受类比,无法经历自主选择类比源、寻找类比属性并判断其是否科学的过程,导致学生自主性与参与度不足,缺少分析推理能力的培养空间,更不利于学生在类比法教学中发展批判性思维。而分析与推理、质疑与批判却是学生后续学习中科学使用类比法的基础,更是发展科学思维的关键[1]。此外,类比法的运用过程倾向于在已知框架内寻找答案,而不是探索全新的理论或方法,因此教学中过度依赖类比法可能会造成学生思维定式,使学生在遇到新问题时习惯性地类比已有经验寻找解决方法,限制了他们创新思维的发展。

2 类比法应用局限性问题解决策略

21世纪初,美国学者Podolefsky和Finkelstein基于前人提出的结构映射、实用图式等认知科学理论提出类比脚手架模型[2]。已有研究证明该模型能较好地增强类比法在教学中的有效性和可操作性[3-4],促进学生正确理解并应用类比方法,也为解决类比法应用的局限性问题提供了理论基础。下面以“电容器与水容器”类比教学为例,结合类比脚手架模型浅谈如何解决类比法局限性可能带来的误解和困惑。

2.1 引导学生自主发现类比源及类比属性

教师多年教学经验使其选定的类比源无疑是较为科学、恰当的,但学生也并非“空着脑袋”走进教室,因此类比前教师应适当引导学生进行头脑风暴,让学生经历根据已有经验自主挑选恰当类比源的过程,而教师也可了解到更多学生视角的潜在类比源,为教学内容的改进和完善提供可能。同理,在寻找类比属性时,虽然教师已经非常清楚哪些属性能够有效类比,但仍应给学生自主发现的空间,以便学生习得完整的类比法应用程序。

电容概念教学中,由于电容器的出现源于18世纪科学家储存电荷的需要,因此学生在该背景引导下容易联想到生活中同样有储存功能的水容器,而寻找出关键的类比属性并不容易,这便为教师了解学生已有经验和主观认知不同导致的理解偏差提供了契机。

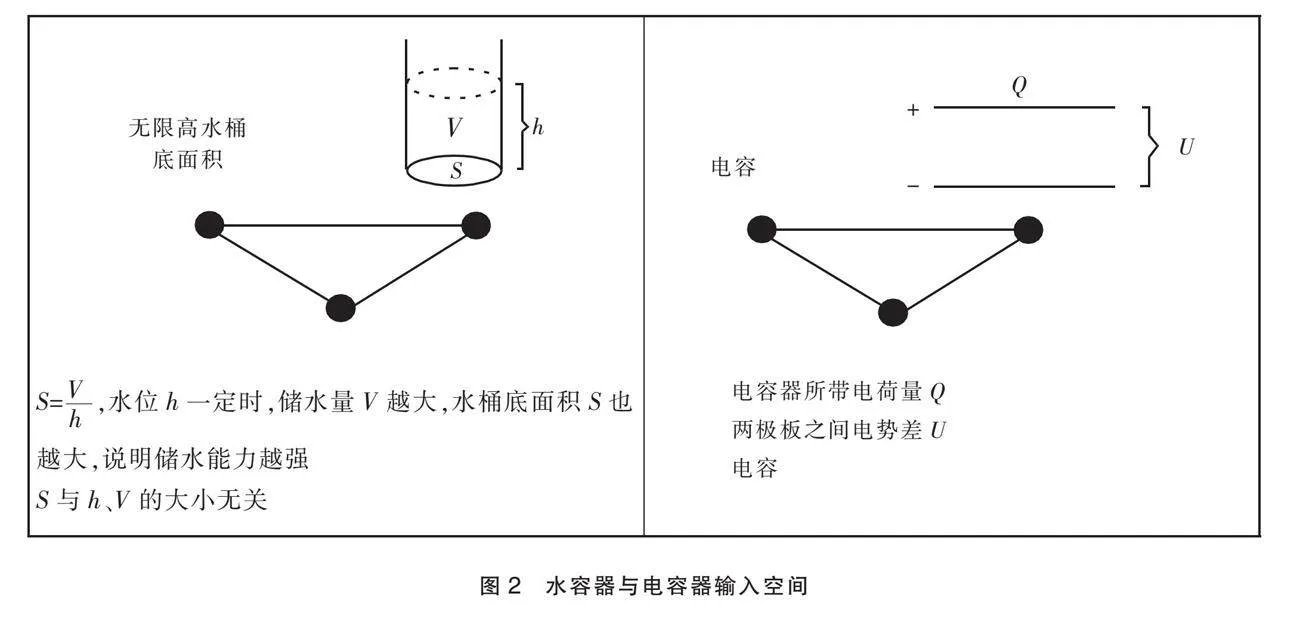

2.2 科学呈现关键属性,促进对应关系匹配

学生可能会过度泛化类比属性,被一些表面相似但实际关联度弱的特征吸引,进而形成错误认知,导致后续学习要花费更多时间纠正,因此教师及时科学地呈现关键有效的类比属性至关重要。搭建类比脚手架的第一步是建构类比源和类比目标的输入空间,即通过指示物、符号及图式三者之间的关系(图1)来具象化呈现学生头脑中的已有经验。教师可在头脑风暴期间有选择地呈现学生提及的类比属性,将其填入输入空间,使学生更多地关注类比的关键属性,避免无关特征的干扰。

在图2所示的水容器输入空间中,指示物为“无限高水桶底面积”,符号展示了水容器的外部特征,并用字母表征出类比的关键属性以增强暗示,图式则从学生已有经验中提取并整合,用来表示指示物与符号之间关系的认知结构,即对两者关系的解释。电容器输入空间与之对应,指示物为将要学习的新知识——“电容”,符号和图式显示了学生已有的电容器相关知识。学生初次接触电容概念前,已了解电容器的结构特征和功能,后又经历了电容器充、放电实验感知电流、电压和能量变化特点,故而学生头脑中与电容器相关的前概念应只有电容器带电量Q与极板间电势差U。

在指示物、符号及图式提示下,学生能够很快寻找出关键属性存在的对应关系,并将其整合成新的图式结构映射至整合空间,如图3所示。可见,将类比脚手架搭建作为类比法教学的展开基础,精准呈现两个输入空间中的关键属性,弱化甚至剔除无关相似特征(如水容器高度),可以在一定程度上减少学生的不当类比。

2.3 选择多个类比源,层层递进

单一的类比教学在帮助学生深刻理解抽象概念本质上的效果并不理想[5],这时教师可以选择多个合适的类比源,将几个类比源与类比目标间的相似性和差异性分层处理,按照学生的心理认知特点和思维习惯,循序渐进地搭建多层类比脚手架,不仅有助于学生达到对新知识的深度理解,也为解决类比过程中产生的误解和困惑创造了空间。

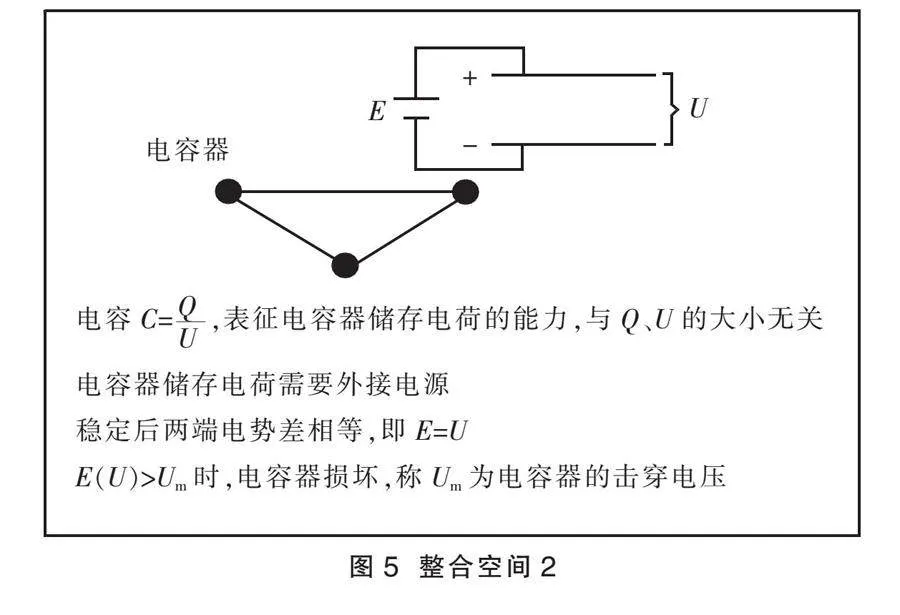

在图2的水容器输入空间中,笔者考虑到水容器高度可能引发学生的不当类比,因此限定其无限高,但这并不符合学生真实的生活经验,无法完全杜绝学生产生错误认知的可能。比如,学生或许会困惑于“水桶无限高的特征是否对应于电容器能够无限储电”,实际上水容器高度也并非与电容器特征毫无关联,但若是将所有知识仅通过一次类比倾倒而出,无疑会造成学生的认知负荷,并不利于其深度理解电容器。因此,教师可以搭建图4所示的连通器输入空间,即第二层类比脚手架,通过“连通器水位稳定后等高”合理类推出“电容器极板间电势差稳定后与电源电势差相等”“稳定后水位若高于桶高则水溢出”类推出“稳定后电势差大于某一值则电容器损坏”,并将该值称为电容器击穿电压,最终得到图5所示的整合空间,如此水容器高度带来的误解与困惑便能得到合理解决。

2.4 结合多种教学方法

从类比法的基本原理来讲,上述类比推理过程是从“水容器的储水作用与电容器的储电作用”这一相似属性出发,进而推测其他属性也可能相似,即“水容器储水能力与电容器储电能力”。虽然借助类比脚手架可以明显提高类比法教学的有效性和可操作性,但并不能解决类比法最主要的局限性,即类比所得结论的或然性。为了让学生全面掌握类比方法,即使学生类比得到的结论完全正确,教师也应指出这一结论具有或然性,并引导学生思考如何借助类比以外的方法对结论进行证伪。例如,在整合空间建构完毕后,通过教材中“电荷等量平分”演示实验来让学生直观认识到Q与U的比值确实恒定。当然,类比法教学过程并不一定要遵循“先类比再证伪”,但必须使学生意识到仅用类比法获取新知识的过程是不够科学的,还需通过观察、实验或逻辑分析等方法进行验证,以修正和完善类比结论。例如,电容器极板间电势差U=E的描述并不完全正确,若考虑电源内阻,图示电路中U应等于电源外电压且略小于E。但学生此时还未学习闭合电路欧姆定律,因此图中电源可作理想电源处理。亦或者引导学生思考连通器稳定水位与水源最初水位的关系,从而猜想电容器充电结束后的电势差与电源初始电势差的区别,为后续学习作铺垫。

2.5 结合物理学史客观认识类比法

学生对类比法的正确迁移和使用离不开对类比方法的全面认知,因此教师必须掌握类比法的相关理论,并引导学生客观认识。事实上,类比法的局限性问题在物理学发展历程中也有所体现。例如,卢瑟福类比太阳系得到的原子核式结构模型,后来被证明不是完全正确的,电子在实际运行中并没有固定轨道。若是科学家过分依赖类比,拒绝思考类比物之间的差异性,就很难产生新的思想发现未知的事物,必然会导致科技止步不前。故而,教师在教学中使用类比法时,应注意结合史实引导学生客观认识类比法的作用及局限。一来可以让学生深刻体会物理学发展过程的曲折和物理学家的智慧,培养科学态度与责任。二来可以加深学生对类比法的理解,使学生在自主应用的过程中辩证思考类比对象之间的相似性和差异性,学会质疑和分析类比所得结论,而不是盲目接受,这有助于培养学生推理、质疑、创新等科学思维。

3 结 语

分析并总结了类比法应用的局限性,提出以类比脚手架为理论基础的解决策略:当单一类比源容易造成诸多误解与困惑时,教师可以针对性选择多个类比源,依据教学内容和学生思维习惯,确定各类比源的类比重点,通过控制每一层输入空间的呈现要素,突出重要特征、弱化无关特征,使学生聚焦于关键属性,避免个体认知与思维方式的不同带来的理解偏差,同时解决单一类比源与类比目标之间存在的差异性或表面相似性带来的误导,逐步达成对所学知识的深度理解。

将科学方法教育融入类比法教学过程,结合物理学史帮助学生客观、全面地认识类比法,明白分层类比的目的是解决单一类比的局限,但类比结论仍然需要通过其他方法加以验证。类比法作为一种有效的学习方法,一方面,要鼓励学生自主应用类比探索新旧知识之间的关联,利于学生获得用类比建构新知识的真切体验,同时教师也能更容易发现学生的典型错误认知;另一方面,教师必须有意识地提高类比法教学的科学性,不能局限于简单传统的浅层类比,要向学生渗透辩证看待并使用类比法的思想,以帮助学生也能够逐渐熟练运用,并将其迁移到其他概念、规律、现象甚至是研究方法的学习当中去。

参考文献:

[1]武长青.基于质疑创新的五个水平谈科学思维的培养策略[J].物理教学,2020,42(4):7-11.

[2]Podolefsky N S,Finkelstein N D. Analogical scaffolding and the learning of abstract ideas in physics: Empirical studies[J].Physical Review Special Topics-Physics Education Research,2007,3(2):1-16.

[3]唐安琪,黄云,袁海泉.基于“类比脚手架模型”的电流概念教学研究[J].物理教师,2018,39(9):30-32.

[4]周佳.例谈“类比脚手架模型”在高中物理教学中的运用[J].物理教师,2021,42(7):29-31.

[5]张静,郭玉英.物理抽象概念教学中的类比脚手架模型的研究进展与启示[J].大学物理,2013,32(3):19-22,31.

(栏目编辑 蒋小平)