谱系情结:超越原创先锋神话的历史

2024-09-23萨沙·布鲁/著刘宝/译

摘 要:作为一种先锋的历史书写形式,谱系情结值得在历史上、特别是艺术和文学史上被更积极地追求。如果克劳斯的网格有助于人们更全面认识到经典先锋派的结构,那么先锋派的谱系情结反过来又提供了一个模型,用福柯式的谱系术语将这些网格通过时间连接起来。先锋派历史的例子提醒人们,作为现代主义及其先锋派的历史学家,历史将永远是历史的存在,它面临着许多无休止的挑战。因此,选择最合适的叙事方法或审美形式变得重要起来。

关键词:谱系情结;先锋;现代主义

现代主义在多种不同历史语境下构建,故其历史也各有不同。自1980年代到新千年之交,学者们倾向于将现代主义文本和艺术作品与它们最直接的背景相比较——也就是从制度、意识形态、社会或文化的角度进行理解。最近,一些新的研究方法对这一过程提出了异议:数字人文学科似乎质疑了呈现文本和艺术来源的传统模式,进而终结了所有现代主义历史;①认知阅读用人脑代替了语境;①生态学等方法则将现代主义艺术和文学的历史视为行星历史轨迹上的一个亮点,或“深层时间”,从根本上扩展了诸如“语境”之类术语的范围。②以上种种方法导致了对语境的“过度”研究,它将我们对现代主义及其经典先锋派(未来主义、表现主义、达达主义、超现实主义等)的历史理解彻底复杂化。同时,这种过度研究使人们避开了一个能统合所有历史分析的基本问题:历史书写或编纂、对既定历史事实(res gestae)叙事设计以及话语表述的问题,因而陷入一种只见树木不见森林的困惑。对“语境”一词的不同理解很可能产生各种不同的历史观点,但这种多样性至少是使观点具体化的一种重要美学方式。还有一点,更迫切需要对史学的美学维度进行反思——以实证主义姿态呈现自我的研究方法:将达尔文主义和所谓进化生物学的精确科学见解应用于现代艺术和文学分析的倾向,尤其体现了这一点。③然而,数字人文领域的研究成果中也同样体现了实证主义精神。例如,大量现代主义的资料来源最近被披露,其中所谓的标签云和其它统计工具在很大程度上给人一种可能回归客观实证研究的印象,但在史学记录中资料来源的问题似乎并没有随着这些改变而消失。④今天,我们仍然需要书写历史,或者至少将其表现出来——因为正如我们所见,现代主义历史也可以用视觉来进行构思,而不仅仅限于语言。

海登·怀特是首批提出现代主义和先锋派史学观点学者中具有极大潜力的一位,他对此有充分的认识。在罗兰·巴特颇具代表性的论文《真实的效果》(L’effet de réel)发表的两年前,怀特就批评了历史学家在文学上的落后,要求他们不要再像十九世纪现实主义小说家那样表现过去,而要转向二十世纪现代主义和经典先锋派,寻求新的表现方式:

当历史学家试图以他们所谓的“艺术”方式讲述对“事实”的“发现”时,他们一致回避了乔伊斯、叶芝和易卜生为现代文化所贡献的文学表现技巧。除小说家和诗人之外,本世纪超现实主义、表现主义或存在主义史学等方面没有任何重大建树,因为现代历史学家们都在忙于鼓吹自己的“艺术性”。⑤

怀特的建议在半个世纪之后的今天依然意义重大,本文结论中会回到这个话题,以证明我本人至少部分认同怀特的思考。关于历史和史学地方性和局域性的观点,尤其是那些流传在经典先锋派中的观点,确实值得仔细研究,以探索产生现代主义历史的替代方法,并更好地理解现代主义本身。除此之外,更仔细地观察经典先锋派如何设计历史,有助于我们对其所谓的非历史立场和原创性主张产生新的认识。罗莎琳德·克劳斯(Rosalind Krauss)在《先锋派的原创性与其它现代主义神话》(1981)中对此曾进行过最激烈、最深入的批评。

一、原创性的神话

众所周知,现代主义先锋派以各种方式宣称要从白板(tabula rasa)上创造一种新的艺术,并将他们自身及作品以绝对原创的面貌呈现出来,因而也具有了非历史性。回想一下,马里内蒂(F. T. Marinetti)在《未来主义的基础及其宣言》(Fondation et Manifeste du futurisme,1909)中将整个历史抛诸脑后,主张一切都要从头开始,为许多“主义”的到来铺平了道路。罗莎琳德·克劳斯认为,这里的原创性意味着“不仅仅是……对传统的反抗”,因为未来主义之后的先锋派认为原创性是“一种实实在在的起源,一个从零的开始,一种诞生”①。克劳斯对这种断裂的先锋话语表示严重怀疑,并在(后)结构主义理论的启发下提出了两个相反的基本论点。

首先,她驳斥了先锋派关于绝对自我创造的寓言,那些声称要在现实中创作绝对真实作品的艺术家,实际上却是在一个非常严格的符号系统内即兴发挥,甚至到了互相抄袭的地步。例如,通过阅读屡次出现图式化网格模型的塑形作品,克劳斯证明大多数先锋主义者都错误地混淆了重新开始与自我创造的概念。此外,卡西米尔·马列维奇(Kasimir Malevich)、皮特·蒙德里安(Piet Mondrian)以及巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)和库尔特·施威特斯(Kurt Schwitters)也同样强调他们抽象的自我创造的自主性,而事实上他们却一直在差异中彼此互相重复。克劳斯进一步强调说,系统的物质性、“网格”或索绪尔语言学的语言和图像符号,实际上服从于一个无尽的意义过程,一个无尽的总是预先确定这些看似可交换作品的意义或基调的必要过程。克劳斯认为,这种意义的扩散和系统重复的行为都被先锋派的原创话语所掩盖。同神话一样,这种话语被用来掩盖话语和实践中更深层次的结构或重复的“网格”。同时,克劳斯指出,先锋派的“原创性神话”也在艺术市场及其体制中上演,因为这个神话远远超出了“专业艺术创作的局限”:“这种话语服务于更广泛的利益——因此受到更多样化制度的推动……。原创性的主题……是博物馆、历史学家和艺术创造者共同的话语实践”(162页)。克劳斯也由此揭示了原创性神话发挥作用的历史—制度语境。相较于先锋派本身,艺术史学家和艺术市场或许更能从原创性神话的命名中获益:对传统历史学家而言,它提供了可以将先锋派表现为各种新主义的可能性;对市场而言,它提供了盈利的契机。

然而,值得注意的是,克劳斯并没有从任何程度上声明其批评具有先锋历史性,而是发起了第二场反对先锋历史解读的辩论。克劳斯将其研究方法称为病因学,并将其与传统历史学研究方法截然对立起来:

我们通常所说的历史,是指处于时间过程中的事件之间的联系,也是我们从一个事件到下一个事件中感受到的不可避免的变化,又是定性变化本身的累积效应,所以我们倾向于把历史看作是发展性的。但病因学不具发展性,它更像是对某种特定变化——比如为何会染上疾病——发生条件的研究。从这个意义上说,病因学更像是研究化学实验的背景,探求一组元素何时以及如何聚变为新的化合物或从液体中沉淀出某种物质。……我们被特别禁止从“发展”的角度思考,相反,我们强调的是重复。(第22页)

在自己作品的序言中,克劳斯强调了这一行动的解放力量:“我们发现,它(网格)最现代主义之处在于其作为反发展、反叙事、反历史的范例或模式的能力。”(第22页)

给自己的方法贴上反历史的标签,这也随即证明克劳斯自身的重要性和矛盾性。重要性在于其分析聚焦于(后)结构主义参考框架的范围之内。如同巴特在《作者之死》(La Mort de l’auteur)(1968)中质疑诠释学传统——即把文本的意义还原给原作者的意图——一样,克劳斯巧妙地揭露了所谓的先锋派原创作品如何不是“个人”代理的产物,而是更大的话语结构的产物。又如米歇尔·福柯在《知识考古学》(L’archéologie du savoir)(1969)中只能描述,但永远无法完全解释历史上发生的某些变化一样,克劳斯的病因学声称唤起了“原创性”的话语结构,却没有进一步说明是什么作用、意图或动机保持了这种结构或“网格”的位置。

然而,克劳斯的反历史立场也具有矛盾性。她实际上并非如巴特在《历史与文学:拉辛的建议》(1960)中那样始终如一。由于语言是不可抑制的符号化过程,巴特认为文学(以及由此引申出的所有艺术)只是简单地对历史本身的抵制,但他同时也肯定了艺术和文学的制度或功能主义历史的可能性:“只有当文学史处在社会学的背景下,只有当它对活动和制度、而不是对个体感兴趣的时候,它才成为可能。”①克劳斯也从这个意义上进一步语境化和历史化,发掘了保持“原创性神话”的权力关系。先锋派艺术家的原创性话语不也是为了服务艺术市场与艺术机制更广泛的利益而发展出来的吗?克劳斯从批评所谓的现代先锋派的非历史本质和浪漫假设开始,到最后提高自身要求而宣称自己完全反历史的身份,也证明了自己是一个过头的现代主义者。当然,她对传统艺术史的批判值得商榷,她在一系列不断出现的新主义中展示了先锋派,却未能抓住先锋派作为一个整体反复出现的结构模式。然而正如她自己行动所表明的那样,在史学上反对这种惯例并不等同于反历史。事实恰恰相反:克劳斯对“网格”的分析的确为先锋派的历史现象带来了新的曙光。

克劳斯的方法并不是反历史,而是呈现了书写历史的另一种方式,这种方式可能更符合先锋派的风格,也更愿意考虑网格或花名册等视觉历史表现策略:对历史“数据”进行“可视化”创造的前数字策略,类似于当代计算机用户可以随意使用的现成的可视化方法,如级联列表、网络图、电子表格和文字云。②然而,克劳斯在她的研究中忽略了一个事实,即先锋派也并不总是以非历史的方式呈现自己,他们也同样尝试了各种替代性方案,包括一些反发展的、历史化的表现模式。当然,这并不是否认他们经常突出自己的原创性或新征程的绝对性。相反,克劳斯对先锋派“原创性神话”的解读本身在一定程度上就是一个神话,因为她的解读反过来掩盖了一个看起来极为矛盾的事实:在现代艺术和写作中,现代主义先锋派首先将自身的新颖性和原创性进行了真正的历史化。

二、谱系情结

对先锋派“原创性神话”的批判,和经典先锋派本身一样古老。马里内蒂发表在《费加罗报》上的那篇《未来主义的基础和宣言》,就曾招致诸多负面反应,可见从经典先锋派最初的怀疑论到他们无中生有的创造都是司空见惯。在马里内蒂发表这篇宣言的20年前,让·莫雷亚斯就在同一份报纸上发表过他的宣言《象征主义》(Le Symbolisme, 1886)。莫雷亚斯并未使用马里内蒂那般夸张的说法,他只指出象征主义是一种新的现象,又补充说“新流派有一种确凿的演变关系”③——于是,象征主义的绝对新颖性就拥有了自己的谱系。尽管乍看之下原创作品具有一个谱系似乎并不合常理,莫雷亚斯将新事物历史化的策略还是成为二十世纪早期先锋派的基本原则之一。先锋派,包括这个运动本身和它的艺术家,利用更古老的谱系模型(通常以树形图的方式表示),开始重写艺术和文学史,以重建他们自己作品在当下的记忆。

值得注意的是,先锋派的“谱系情结”包含四个方面的内容。首先,这种情结使先锋派被接受的非历史本质及其被克劳斯批评的原创性主张变得更加复杂。克劳斯将一部分先锋主义者分隔开来,指明他们在白板上创作作品,并由此断言在时间和历史上断裂的行为准则,这一点是正确的;但先锋派不仅强调他们所呈现的不连续性,同时也强调连续性。诚然,他们为此提出的许多谱系模型在克劳斯分隔的意义上的确具有发展性,即目的论。1925年前后,马里内蒂为未来主义运动所做的设计就很好地说明这一点。他把“未来主义”描绘成谱系树的根和干,把所有后来出现的先锋运动描绘成未来主义创始家族的后裔或分支,直至超现实主义出现。①另一个比较有力的例子是翁贝特·波丘尼为其《未来主义的皮图拉文化》(Pittura scultura futuriste) (1914)一书所设计的代表法国绘画最新进展的一览表。②在谱系研究中,重建树形谱系图是常规操作,在对谱系图进行思考之后,波丘尼把他心中法国现代绘画的奠基人放在了顶端。这些人的后继者形成了两个分支,一个强调色彩,一个强调形式。波丘尼用表格举例说明:未来学家是先前各种趋势的综合体,这些趋势在后期印象派画家、野兽派画家和分裂派画家中都曾相继出现。

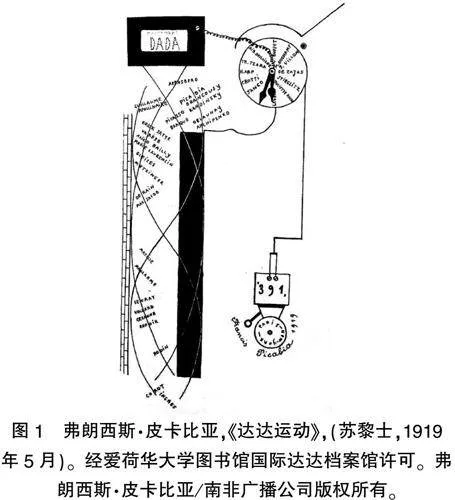

这种将新主义表现为以往各种思潮综合体的策略在后来所有的先锋运动中不断重复。比如,在雨果·鲍尔的作品中,苏黎世的达达也被描绘成表现主义、未来主义和其他几种主义的交汇点,并从而取得新的进展。③然而,这同样的操作也被达达在不同的地方重复,尽管先前的先锋运动偶尔也被个别艺术家和作家的名字所取代。比如,弗朗西斯·皮卡比亚的水墨画《达达运动》(1919年,见图1)就体现了巴黎和纽约的达达主义。这幅水墨画将达达群体描绘成一个时钟,其动力源自先前几代艺术家。时钟的机械装置非常巧妙,但在一定程度上仍然暗示了一种因果关系:没有电池提供动力,就没有时钟运转。然而,皮卡比亚此处所展示的谱系模型突变——将波丘尼的一览表、树状模型变成时钟——表明了先锋派如何与传统的发展史学背道而驰,设定并重置审美变化和生产的时间。在皮卡比亚绘画的微分模型中,已经无法分清先出现的是谁,是左边电池里的名字还是右上角时钟里的名字。两者同时存在于一个结构中,一个通过另一个获得意义。因此,克劳斯分隔出许多先锋主义者声称从零开始创作的作品,这是正确的,但他们也对这种实践的历史进行了彻底的反思,发展出一种明显的现在主义的历史性体制。

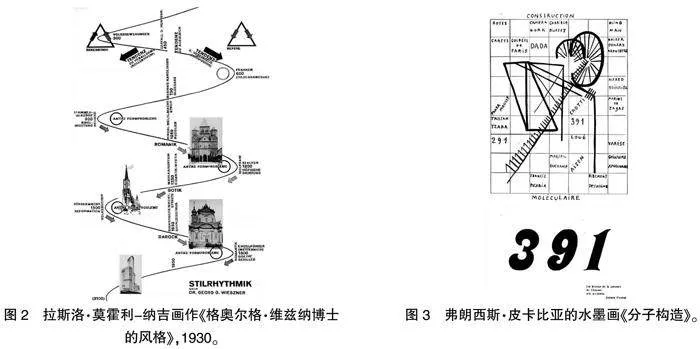

第二,这种现在主义本身也值得注意,我曾在其他地方提到过,它有助于摆脱雷纳托·波吉奥利在其《先锋派理论》(1968)中所推崇的普遍观念,即先锋派都是某种未来主义者,也就是说,他们的历史观点更倾向于未来而不是现在。④如果波丘尼、皮卡比亚和其他我们现在要讨论的人能说明什么的话,那就是他们都利用历史来阐明当下——他们创造的时刻和背景,也就是:现在。在埃尔·利西茨基的《用红色楔子击破白色圈子》(1919—1920年)之前,由马里内蒂、波丘尼、卡拉、鲁索洛和皮亚塔签名的海报宣言《未来主义的战争合成》(Sintesi futurista della Guerra,1914年9月20日)已经很好地体现了这一点。它将历史和文化地理结合在一起:在水平的时间箭头上,我们看到未来主义如何一反常态,使现在先于过去;在垂直方向上,我们看到未来主义国家和非未来主义国家之间的分裂——德国、奥地利和土耳其等几个国家显然几乎完全属于过去。历史的循环模型——一个核心的潮流和冲动在其中有节奏地重复出现——也是从现在主义者的角度尝试的。拉斯洛·莫霍利-纳吉的《格奥尔格·维兹纳博士的风格》(Stilrhythmik nach Dr. Georg Wieszner,1930,图2)就是一个很好的例子。作为维兹纳历史研究著作装饰扉页的拼贴画,它形象化了威斯纳的信念,即建筑历史的主要转变由一系列不断重复的朝向变革的运动引起,一方面是自下而上的运动(大众的向上流动,左上角的三角形),另一方面是自上而下(“Befehl”)的运动(右上角的三角形)。阿斯特丽德·施密特-布克哈特巧妙地将这种“之字形运动”称作为莫霍利-纳吉的拼贴画,①它不仅将未来的历史周期用括号括了出来(见左下角的“(2100)”),还将1930年的现实历史化,在这一年,莫霍利-纳吉可以回顾近30年的艺术实验主义——或许与德国文化史中“强权”(Befehl)时刻的清晰回归相反——并有希望看见遥远未来“忏悔”(Bekenntniss)时刻的到来。

第三,通过将自身起源与当下历史化,先锋派不仅证明了现在主义的一贯性,而且还开拓了他们与过去的互文性或符号间的关系。事实上,先锋派使这些关系以及它们的语言和塑性材料的显著潜力产生了巨大成效,这种成效可以说与克劳斯的病因学方法极为接近。利西茨基和汉斯·阿尔普编辑的《艺术主义》(Die Kunstismen. Les ismes de l’art. The Isms of Art)(1925)一书封面便是个典型的例子。②虽然传统的艺术史谱系树型图从艺术家或作家对从属关系的论述中——或者从作品之间形式和风格的相似性中——构建了发展的模式,此封面却创造出一种基于语言物质性的别样模式。该书历时十年,通过围绕词源或词干ISM(主义)建立一个概念树或语言学树来评估先锋派,ISM(主义)在这里承担了“树干”的功能。封面充实了一个由这种形式语言的限制和实际的历史发展所驱动的谱系。封面上的所有词或主义都像是一个更大的树干——大写的ISM——的树枝或四肢。围绕着垂直的词源ISM,所有的分支都是相同量级的,都是平等的,都处于相同的水平线上。

皮卡比亚的《分子构造》(Construction moléculaire,1919,图3)也表明,克劳斯提出的史学病因学模型已经被先锋派所尝试。首先,引人注目的是网格或花名册,这是克劳斯分析的核心。(显然,克劳斯的《先锋派和其他现代主义神话的原创性》中没有提到皮卡比亚。)在这个由9乘7方块组成的花名册面前,皮卡比亚向他的前辈们表达了及时的敬意,尤其是通过提及古典的、达达主义之前的杂志,比如阿尔弗雷德·斯蒂格里茨的《摄影作品》(Camera Work,1903-17)和《291》(1915-16)以及纪尧姆·阿波利奈尔的《巴黎晚报》(1912-1914)。皮卡比亚的设计同时呈现了一种达达主义运动的快照,其主角名字之间的位置和距离也暗示了群体内部的关系。正如在《达达运动》(Mouvement Dada)中,只有当网格中的所有组成部分——过去和现在——都在当下被表现出来,让位于时间上的异常或时代错误时,一个位于中心的类似机器的装置才会正常运行。

网格状的全家福当然绝不是皮卡比亚的发明。这种技术起源于更古老的19世纪的相框(pêle-mêle),后来逐渐发展用来描述亲属关系。安妮·勒韦索写道,相框是“一个带有照片花样的框架。一个多世纪以来,这种将几幅‘随机’照片集中在一起,以人物和肖像为焦点的工艺已经被广泛使用。……这是一种通过各种图片的融合来表现家庭的流行方式。”①人们很容易将这一相框模式视为构成超现实主义自动史学的基本网格结构。我们在曼·雷严格的几何蒙太奇照片中找到了它,“超现实的棋盘”(1934)——取自《超现实主义诗集》Petite Anthologie poétique du surréalisme——呈现了1930年代早期超现实主义“家族”的集体肖像。然而,我们在路易·斯居奈特更为凌乱的拼贴中也遇到了它,“相框”(超现实主义神殿)[Le pantheon sur réaliste](1934,图4),以及安德烈·布勒东在“黑色幽默”(De l’humour noir,1937)中转载的“H.N.”(1937)。后两个例子通过一个谱系的瞬间,从历史的角度分别扩展了比利时和法国超现实主义的家族肖像。比利时超现实主义者斯居奈特在作品中将马克思和弗洛伊德、兰波和洛特雷阿蒙也都包含在内;还有诸如路易斯·卡罗尔以及阿尔弗雷德·雅里等人的绘画作品;除了比利时人雷内·马格利特、安德烈·索里斯、保罗·努埃和E.L.T.梅森斯之外,我们还发现布勒东和路易·阿拉贡也是法国超现实主义的代表。然而,还有其他一些古怪的人物也在斯居奈特的相框中占有一席之地:有神秘主义者康奈利·阿格里帕,有像拉塞利和福内雷这样的非传统文学人物,还有像阿奇姆·冯·阿明这样的浪漫主义者。斯居奈特似乎用这幅拼贴画暗示这就是他的家族。他以一种超现实主义选集中常见的非年代学方式,展示了他跨越年代的但又同时出现在当下的家族快照。在使用语言而不是图像的类似例子中,我们可以看到斯居奈特、皮卡比亚和雷的清晰网格图案是如何能够迅速消失在背景之中,从而产生更加根深蒂固的历史描绘,如布勒东和德斯诺的“学文”(“Erutarettil”)(1923),①或者马克斯·恩斯特的《过去最喜爱的诗人和画家》(1942年)。②在一份名为《内在的正义》(La Justice immanente)的宣言中,③斯居奈特甚至断言相框有解放整个社会的潜力:每个人都可以建构自己的相框,这样一来,每个人都可以创造自己的历史和谱系。

第四,这在一定程度上是尼采的方式,即认为过去不是一个沉重的负担,而是现在审美时刻的材料集合,这与官方艺术史设计谱系的方式不同。当然,设计谱系本身也没有任何新意可言,传统艺术史长久以来一直如此,并且持续到今天。然而,其中内在的冲动却截然不同。先锋派许多历史歌颂多元主义,强调可能性,让位于根深蒂固的情结,而艺术史旨在以全面的因果叙事或图式构建一个历史。也许其中最著名的是阿尔弗雷德·H·巴尔1936年为纽约现代美术馆“立体主义与抽象艺术”展览所设计的图表。这张图表上洒了很多墨水,所以我只在这里强调如下几个问题。首先,巴尔的抽象形式显然得益于先锋派在过去几十年中开发的模型。但同样重要的是,他的图表没有在当下创造新的可能性,而是将当下简化为两种“状态”之间的选择,一种是非几何抽象艺术的状态,另一种是几何艺术的状态。如果巴尔的图表进一步让奥费主义一路平静地死去,如果它遗漏了几十种先锋主义,并且未能进而阐明许多包括在内的先锋运动之间的交叉融合,那这也只是为了让他的模型连贯起来。巴尔曾提出一个谱系结构,其模型如同先锋派的模型一样现在主义。虽然他的结构没有辩证地唤起许多可能性或潜力,但这确实是一个令人难忘的例子,说明了艺术和写作的史学确实已经从先锋派的现在主义实验中学到了许多,并且仍然可以继续向它学习。

结论

文章开头提到了海登·怀特,他在1960年代建议历史学家停止如同19世纪的现实主义小说家一样再现过去,而是要开始寻找20世纪的现代主义和经典先锋派的新的表现方式。时至今日,怀特的建议仍然很有影响力。诚然,他对先锋主义的倡导有些过时,近几十年来元历史反思的诸多发展已然赶上了先锋写作的各种原则。尽管如此,先锋派诗学提供的耐人寻味和激进的可能性远未穷尽。比如,一部真正的超现实主义历史,如法国大革命,还没有被写出来。为何会如此?这样一部历史究竟意味着什么?如果历史学家从超现实主义的写作中得到启示,例如,借鉴安德烈·布勒东在他的《超现实主义宣言》(1924年)中提出的意象的诗学,结果可能会令人不安地脱离历史,即使对克劳斯来说也是如此。正如布勒东在他的《宣言》中所解释的,一个超现实主义的形象来自几个分散的、不相关的日常现象的自发表达。布勒东自己举了一个臭名昭著的例子——劳特拉蒙伯爵的《马尔多罗圣歌》(Les Chants de Maldoror)的第五首歌,这首歌现在被奉为经典:“就像缝纫机和雨伞在解剖台上偶然相遇一样。”一台缝纫机、一张解剖台和一把雨伞确实没有什么共同之处,但是当缝纫机和雨伞放在一起——尽管在语法上是正确的——放在一张手术解剖台上时,一个相当不同的奇妙形象从它们的相遇中迸发出火花。通过反复试验,历史学家也可以编造一个故事,将完全不相关的现象联系起来,这些现象在时间和空间上彼此相距甚远。然而,这位历史学家是否愿意像布勒东所希望的那样,将他的历史(historia rerum gestarum)完全交给对往事的任意玩弄,还不得而知。①或者,历史学家可以转向超现实主义视觉艺术,并借鉴马克斯·恩斯特发展的拓印技术(frottage)——这也是野外实地考古中经常用到的。恩斯特会拿着纸和铅笔(或任何其他书写材料)随意拓印物体表面,之后又经常会将描图纸上拼接的内容分割,插入更大的拼贴艺术品中。很少有实践能像历史学家与过去有形遗迹的实际身体接触那样有力地发挥作用。但是,根据恩斯特本人1926年的《自然历史》(Histoire naturelle)一书,哪位历史学家愿意下意识地提供这样一种完整的过去物体的视觉叙述呢?②看完自动书写(écriture automatique)和拓印技术的例子,对于怀特从未发表过任何超现实主义或先锋历史的内容,我们就不感到有任何奇怪之处了。然而谱系情结,正如我在这里所说的,是一种非常先锋的历史书写形式,它很可能被证明值得在历史上、特别是艺术和文学史上受到更积极的追求。如果克劳斯的网格有助于我们认识到经典先锋派更全面的结构,那么先锋派的谱系情结反过来又提供了一个模型,用福柯式的谱系术语将这些网格通过时间连接起来。最重要的是,我在这里举先锋派历史的例子是为了提醒我们,作为现代主义及其先锋派的历史学家,历史将永远是历史,它面临着许多不同的挑战,但我们首先要选择最合适的叙事方法或审美形式。

* 本文原载于斯洛文尼亚《哲学通报》2014年第2期,第13-28页。哈里·韦沃及其同事对本文2013年冬于巴黎新索邦大学展示的版本提出了宝贵意见,鲁汶大学现代研究中心(MDRN)成员们对本文亦有重要贡献。文内黑体,英文原版为斜体格式。

① 可参考一些数字人文合作性倡议,比如“现代主义期刊计划”(http://library.brown.edu/cds/mjp/),“加拿大现代主义编辑”(http://editingmodernism.ca/),“蓝山计划”(http://library.princeton.edu/proj ects/bluemountain/)等等。

① 可参考彼得·斯托克威尔对先锋派诗歌的分析,或杰西·马茨对现代主义散文的解读:Peter Stockwell, Cognitive Poetics, London: Routledge, 2002, 112-17; Jesse Matz, “The Art of Time, Theory to Practice,” Narrative, 19:3 (October 2011), pp.273-94.

② 可参考宋惠慈作品:Wai Chee Dimock, Through Other Continents: American Literature Across Deep Time, Princeton: Princeton University Press, 2006.

③ “新达尔文主义者”史蒂芬·平克(Steven Pinker)甚至质疑现代主义通过美学进行社会变革的计划,认为应该赋予“经济学、进化生物学以及概率论与数理统计”最高度的“优先级”,从而完全否认进化理论和现代主义之间复杂的历史联系。参见:Steven Pinker, The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature, New York: Penguin, 2002, pp.235-36.

④ 更详细的评论可以参考:Johanna Drucker, “Humanities Approaches to Graphical Display,” DHQ: Digital Humanities Quarterly, 5:1 (2011), http://www.digitalhumanities.org/ dhq/vol/5/1/000091/000091.html (Accessed 28/04/2014).

⑤ Hayden White, “The Burden of History,” History and Theory, 5:2 (1966), pp.111-34, here 127.

① Rosalind Krauss, The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, Cambridge, MA: MIT Press, 1986, p.157. 下文对克劳斯著作的引用在正文中用括号标出页码。

① Roland Barthes, “Histoire et littérature: à propos de Racine,” Annales. économies, Sociétés, Civilisations, 15:3 (1960), pp.524-37, here 530.

② 更多关于视觉表现策略的内容,可参考:Johanna Drucker’s Graphesis: Visual Forms of Knowledge Production, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014.

③ Jean Moréas, “Un Manifeste littéraire. Le Symbolisme,” Le Figaro. Supplément littéraire (18 September 1886), pp.150-51; here 150.

① F. T. Marinetti, “Futurismo” (n.d., ca. 1925), in the Filippo Tommaso Marinetti Papers. General Collection, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, GEN MSS 130.

② Umberto Boccioni, Pittura scultura futuriste. (Dinamismo plastico), Milano: Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1914, pp.100-1.

③ See Hubert van den Berg, Avantgarde und Anarchismus. Dada in Zurich und Berlin, Heidel berg: Universitätsverlag C. Winter, 1999.

④ 关于这种体制的详情,可以参考:Sascha Bru, “Avant-Garde Nows: Presentist Reconfigurations of Public Time,” Modernist Cultures, 8:2 (2013), pp.272-87.

① Astrid Schmidt-Burkhardt, Stammbäume der Kunst. Zur Genealogie der Avantgarde, Berlin: Akademie Verlag, 2005, p.278.

② Die Kunstismen. Les ismes de l’art. The Isms of Art, eds. El Lissitzky and Hans Arp, Erlenbach- Zuürich: Eugen Rentsch, 1925, cover.

① Anne Reverseau, “The Surrealist ‘Pêle-Mêle’: Picturing Literary History,” in MDRN, Modern Times, Literary Change, Leuven: Peeters, 2013, pp.81-99, here 88.

① André Breton and Robert Desnos, “Erutarettil,” Littérature, 11-12 (1923), pp.24-25.

② Published in View, 1 (1942), pp.14-15.

③ Louis Scutenaire, “La justice immanente,” in Documents 34, special issue Intervention surréaliste, July 1934,p. 51.

① 诚然,瓦尔特·本雅明的《拱廊街计划》、《大众观察》的某些文本,或许还有亚历山大·克鲁格的历史纪实小说,都传递了一种超现实主义的历史话语模式,至少潜在地证明了怀特的想象。

② Max Ernst, Histoire naturelle, Paris: Galerie Jeanne Bucher, 1926, portfolio with thirty-four collotypes after frottages made in 1925, introduced by Hans Arp.

作者简介:萨沙·布鲁(Sascha Bru), 比利时鲁汶大学现代研究中心教授。

译者简介:刘宝,南京邮电大学外国语学院副教授,主要研究方向为比较文学与西方文论。