内陆城市加快建设数字经济高地的瓶颈与对策研究

2024-09-23龙晓柏

摘 要:在数字化变革与转型的浪潮中,作为内陆城市,吉安市加快建设数字经济高地,有利于对内陆革命老区高质量发展起到引领示范作用。“十四五”以来,吉安市深入实施数字强市战略,数字经济蓬勃发展,但数字核心产业链中低端占比高、“重硬轻软”现象突出、数字经济集聚效应弱、传统产业数字化转型相对较慢等瓶颈明显。新时期,为高质量加快建设内陆数字经济高地,吉安市应从优化布局、打造特色鲜明的数字制造业体系、强化新型数字基础建设、激活“数据要素×”潜力和“人工智能+”赋能实体产业等方面持续发力。

关键词:数字经济;老区高质量发展;吉安市

中图分类号:F49 文献标志码:A 文章编号:1005-7544(2024)07-0064-11

新时代背景下,数字经济是一种新的经济形态,更是知识经济发展的新趋势。现阶段,数字经济面临前所未有的发展机遇,加快发展数字经济日益成为国内外城市竞争的制高点。“十四五”以来,吉安市大力实施数字经济强市战略。《吉安市“十四五”数字经济发展规划》提出:“聚力打造赣深数字经济走廊重要拓展区、全国数字产品制造集聚区、全省人工智能和区块链产业引领区、革命老区数字治理先行区。”在数字化变革与转型的浪潮中,作为革命老区,吉安市加快建设数字经济高地有利于对内陆革命老区高质量发展起到引领示范作用。

一、研究综述

国外学者关于数字经济的研究始于20世纪90年代中期,唐·泰普斯科特(Don Tapscott)在《数字经济:网络智能时代的承诺与危机》一书中最早提出“数字经济”的概念。其研究认为,数字经济诞生于“网络智能时代”,“将智能、知识和创造力结合起来以实现突破,创造财富和社会发展”。[1][2]

21世纪以来,数字经济开始受到国内学术界的关注。邬贺铨(2013)指出大数据、智能化制造和无线网络革命是当前重要的三大技术变革。制造业的智能化发展进程从2D绘图发展到3D建模、数字样机、数字制造,现在发展到智能制造。[3]逄健等(2013)认为,数字经济是以信息和通信技术为基础,通过互联网、移动通信网络、物联网等,实现交易、交流、合作的数字化。[4]李长江(2017)认为,数字经济的本质特征是以数字技术方式进行生产,数字经济涵盖了数字化、网络化、智能化三个阶段。[5]2016年G20杭州峰会发布的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》指出,数字经济是以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。

国内学者在关于数字经济的作用机制与实践经验方面已有较多研究。陈畴镛和黄明月(2019)以江浙沪地区制造企业为例,研究发现数字化投资可以有效改善企业绩效,研发强度发挥了数字化投资对绩效的促进作用。[6]刘淑春(2019)和李辉(2019)提出可在破解数字核心技术卡脖子难题、夯实大数据基础设施建设等方面培育经济高质量发展新动能。[7][8]徐梦周和吕铁(2020)认为浙江正高质量建设全国“两化”深度融合示范区和信息经济示范区。[9]程善兰(2020)提出苏州正在科学深入实施数字战略,高起点高标准布局数字经济。苏州工业数字经济主要涵盖智能电网和物联网、新型平板显示、软件和集成电路等新兴数字产业。[10]李冠华等(2021)认为深圳正在以“数字产业化”和“产业数字化”为主线,努力将深圳建设成为国家数字经济创新发展试验区和数字经济产业发展高地。[11]李晓华(2021)指出我国数字经济发展应坚持补短板与铸长板并重、自主可控与对外开放并重,不断优化数字经济高质量发展的政策体系。[12]在内陆城市欠发达地区数字经济的研究方面,刘刚和张昕蔚(2019)认为对于欠发达地区,政务数据平台的搭建和数据开发带动产业数据的开发和应用,是发展数字经济的关键。[13]苟雪梅和刘茜(2023)分析发现我国内陆与沿海地区“数字鸿沟”明显,且中部地区绝对差异最为明显。[14]刘少金等(2023)研究认为吉安数字经济创新发展综合评价在全省排第六位,其中数字基础支撑力、数字化治理能力处于全省第三梯队。[15]张紫怡等(2024)提出应在合理优化数字经济布局、打造数字发展平台等上持续发力。[16]

综观上述文献,国内外学术界对数字经济发展开展了大量探索。但是,从现有文献研究中发现,关于内陆城市尤其是以吉安市为代表的数字经济发展的相关研究相对匮乏。鉴于此,本文借鉴国内外已有研究成果,立足服务吉安市数字经济社会发展战略的要求,从科学的角度明晰吉安市数字经济发展的重点,全面分析吉安市数字经济发展面临的瓶颈,并提出加快吉安市数字经济高质量发展的对策建议。

二、吉安市数字经济发展成效

(一)数字经济规模稳中有进,对全市经济增长贡献大

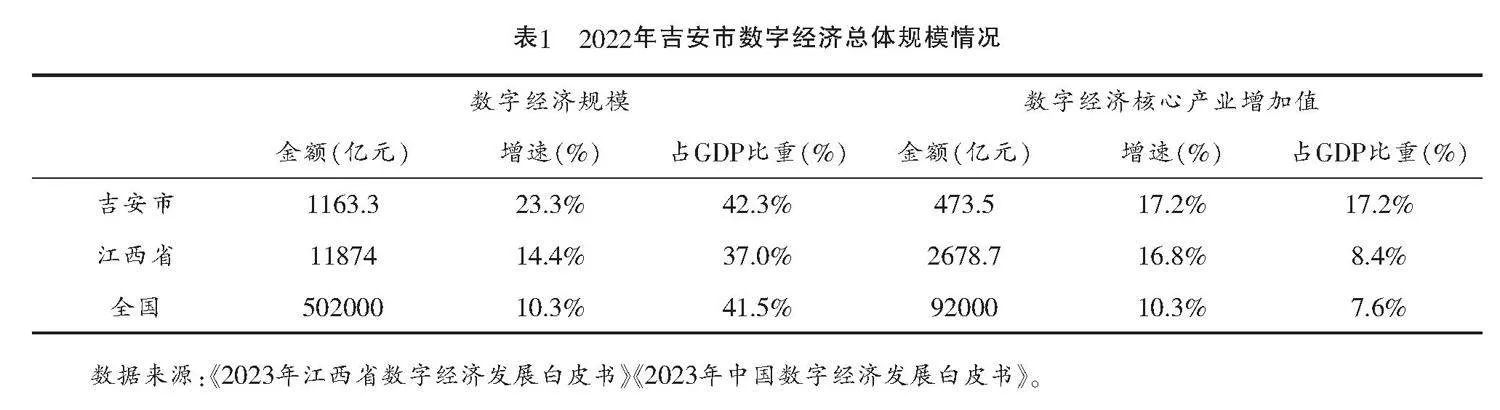

“十四五”以来,吉安市数字经济总体规模保持良好的发展态势。一是数字经济核心产业营业收入完成情况向好。2022年吉安市数字经济核心产业实现营业收入额同比增长12.3%。2023年吉安市数字经济核心产业实现营业收入1473.2亿元,同比增速0.02%。二是数字经济对地区经济增长贡献大。2022年吉安市数字经济增加值占GDP比重42.3%,高于全省5.3个百分点,也比全国要高0.8个百分点。其中2022年吉安市数字经济核心产业增加值473.5亿元,占GDP比重17.2%,高于全省8.8个百分点;2023年吉安市数字经济核心产业增加值474.3亿元,占GDP比重17.3%。2022年吉安市数字经济总体规模情况具体见表1。

(二)数字核心制造业优势突出,产业链韧性持续增强

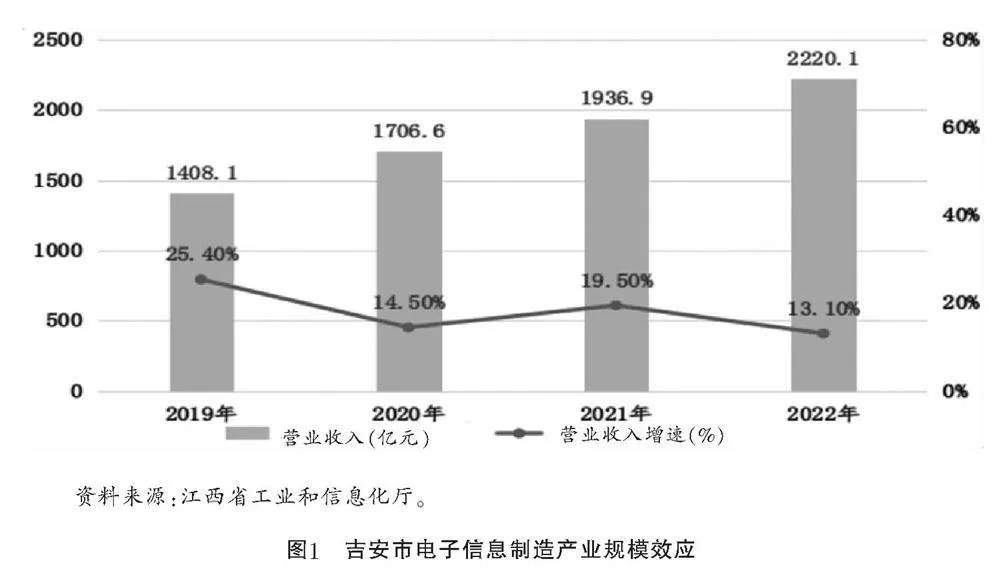

吉安市数字产品制造业主要为电子信息制造,电子信息制造产值规模连续多年列江西省第一,利润总额保持10%以上的增速,是培育壮大全市千亿产业集群攻坚战的排头兵(见图1)。2023年,吉安市电子信息产业营收达1671亿元,计算机、通信和其他电子设备制造业增加值同比增长4.4%。产业集聚度不断提高,目前已集聚上下游企业1000多家,2023年新增数字经济核心产业企业100家,培育了立讯智造、木林森、合力泰3家百亿以上企业。产业集群化发展趋势明显,具有七个省级特色电子信息产业集群,总体形成了LED照明、触控显示、移动智能设备及终端、电子电路板、5G制造、新兴信息等六大优势细分领域。吉安高新区智能穿戴产业园、井冈山经开区金鸡湖创新小镇为全市典型数字聚集增长区,2023年数字经济核心产业集聚度分别为85%、83.76%。

(三)机器人未来产业发展具备良好基础

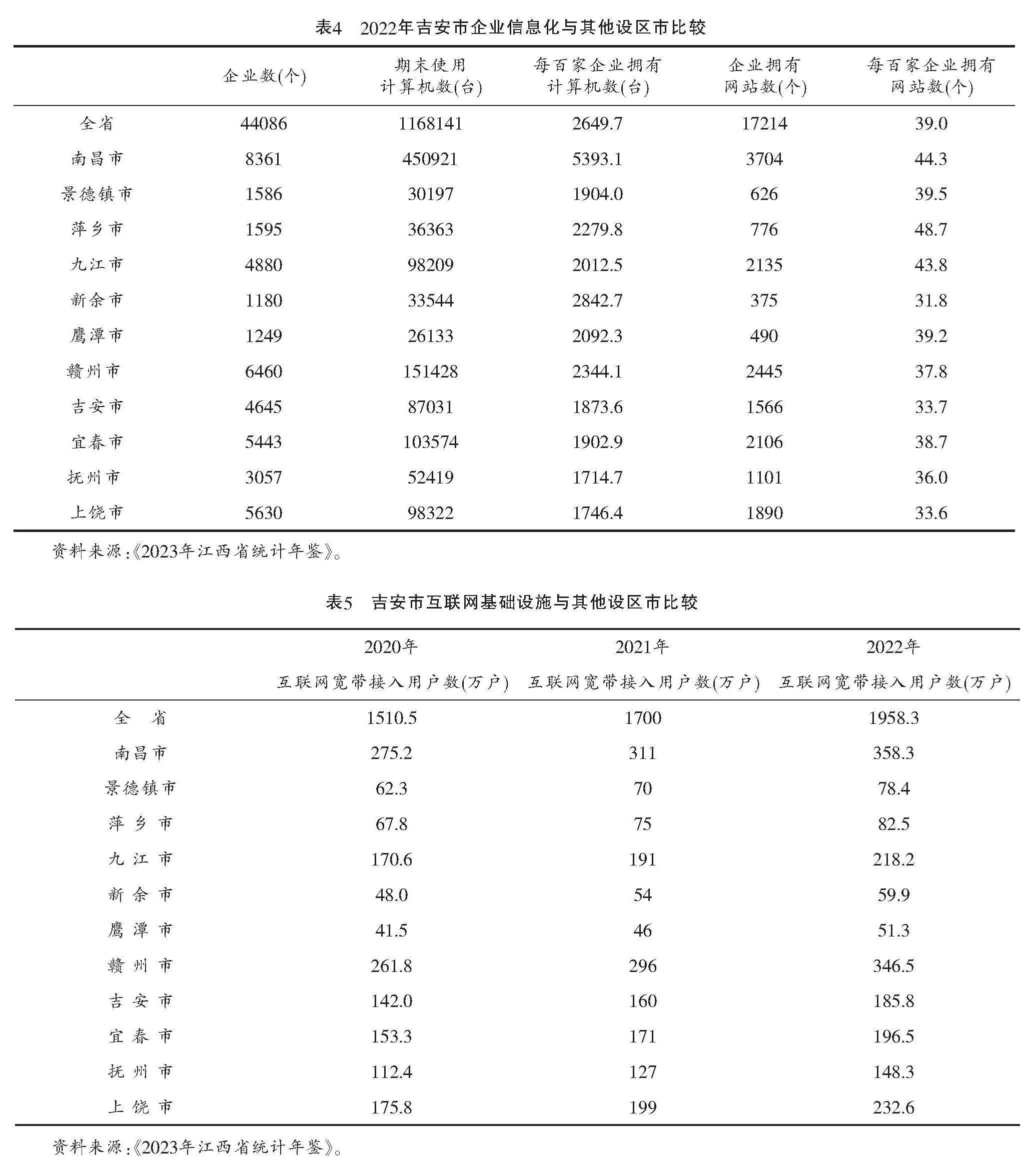

围绕未来产业新赛道,吉安市积极布局智能机器人产业。2022年,吉安市机器人及相关配套产业主营业务收入约902.05亿元,机器人相关企业173家,产业链主要集中在上游和中游(见图2)。成稳技术及海能实业(电缆)、奥海科技及瑞通芯能源(电源)、合力泰(机器人显示屏)、钜维科技(摄像头)、朗特智能(控制器)、红板及生益电子(高端PCB)、协讯及中润装备(机器人本体研发制造)等企业具有代表性。

(四)实体产业数字化走深向实

吉安市加快推动数智制造、数字商务、智慧农业发展,企业“上云用数赋智”数量突破4万家。一是制造业数字化转型持续深化。吉安市信息化和工业化融合不断走深向实,2023年吉安市木林森、生益、立讯、景旺等6家企业获评江西省制造业企业数字化转型优秀案例。二是农业数字化转型稳步推进。产品溯源、智能灌溉、智能温室等智慧农业新模式得到广泛推广,井冈山大米数字化溯源生产示范基地建设正加快推进。吉安市利用现代绿色稻米平台,在吉水、峡江、青原、万安等县(区)规划建设了6个井冈山大米数字化溯源生产示范基地。三是服务业数字化水平显著提高。吉安市网络零售市场规模保持稳健增长,2022年和2023年通过公共网络实现的限额以上商品销售增速分别达97.8%、17%,增长速度在全省处于前列。电子商务、数字文化、智慧旅游等市场规模不断扩大。

三、吉安市数字经济发展的主要瓶颈

(一)数字核心产业链中低端占比高,“重硬轻软”现象突出

一是吉安市数字制造业基础薄弱,高端数字制造领域发展不足,超过70%处于价值链较低的加工装配环节。“两头在外”现象突出,企业生产经营主要采取贴牌代工(OEM、ODM等)模式,能够生产的电子元器件、电路印制板、工业传感器与控制产品大多集中在中低端市场。关键数字制造领域创新能力不足,特别是智能制造装备、高端半导体、嵌入式芯片、开发工具、基础精密材料等制造领域核心制造工艺实力和自主创新水平亟待提升。

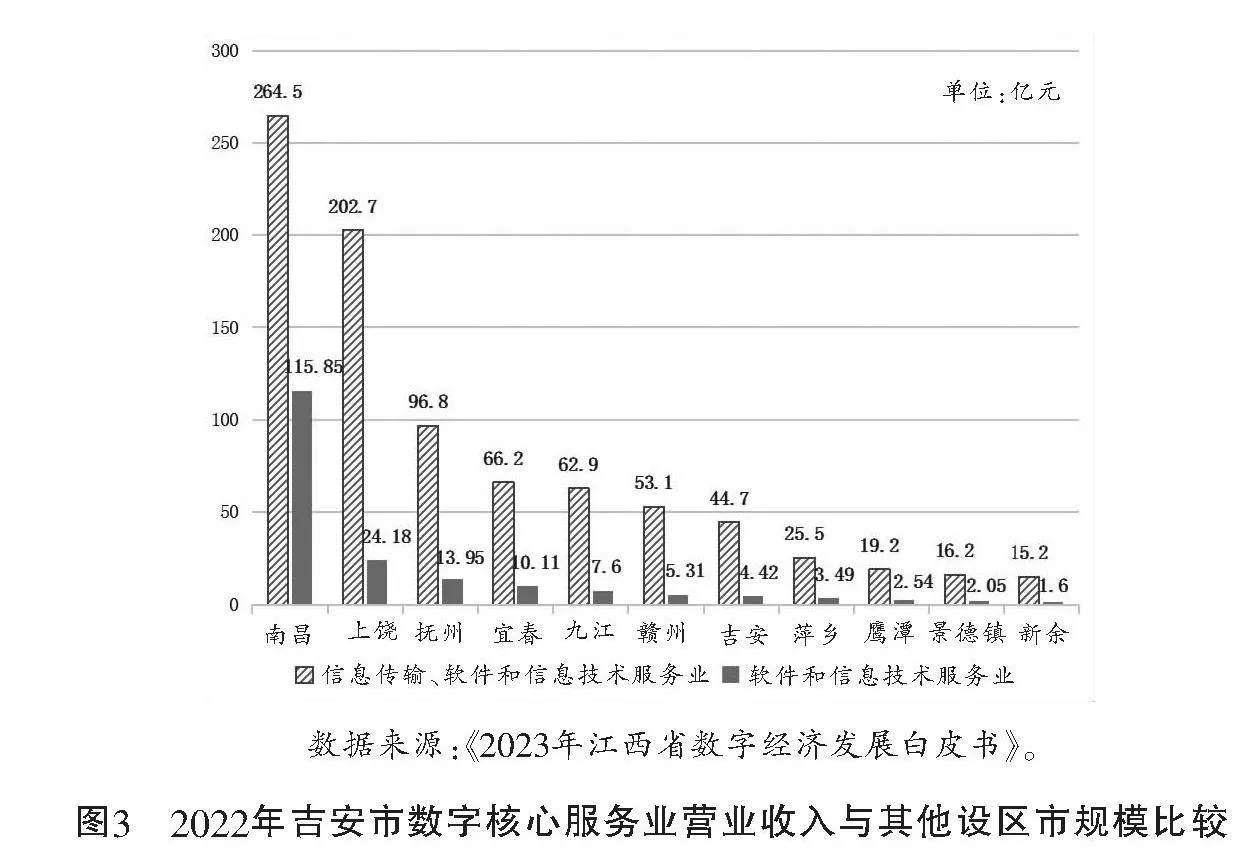

二是吉安市数字核心服务业尤其软件产业“四名工程”(名城、名园、名企、名品)建设滞后,无一家企业入选全国软件业百强。数字核心服务业总体规模偏低,以信息传输、软件和信息技术服务业为例,2022年,吉安市信息传输、软件和信息技术服务业实现营业收入44.7亿元,位居江西省第7位,其中软件和信息技术服务业实现营业收入仅为4.42亿元,同比减少40.3%(见图3)。2023年,软件和信息技术服务业实现营业收入仅为3.98亿元。

(二)数字经济集聚效应不明显

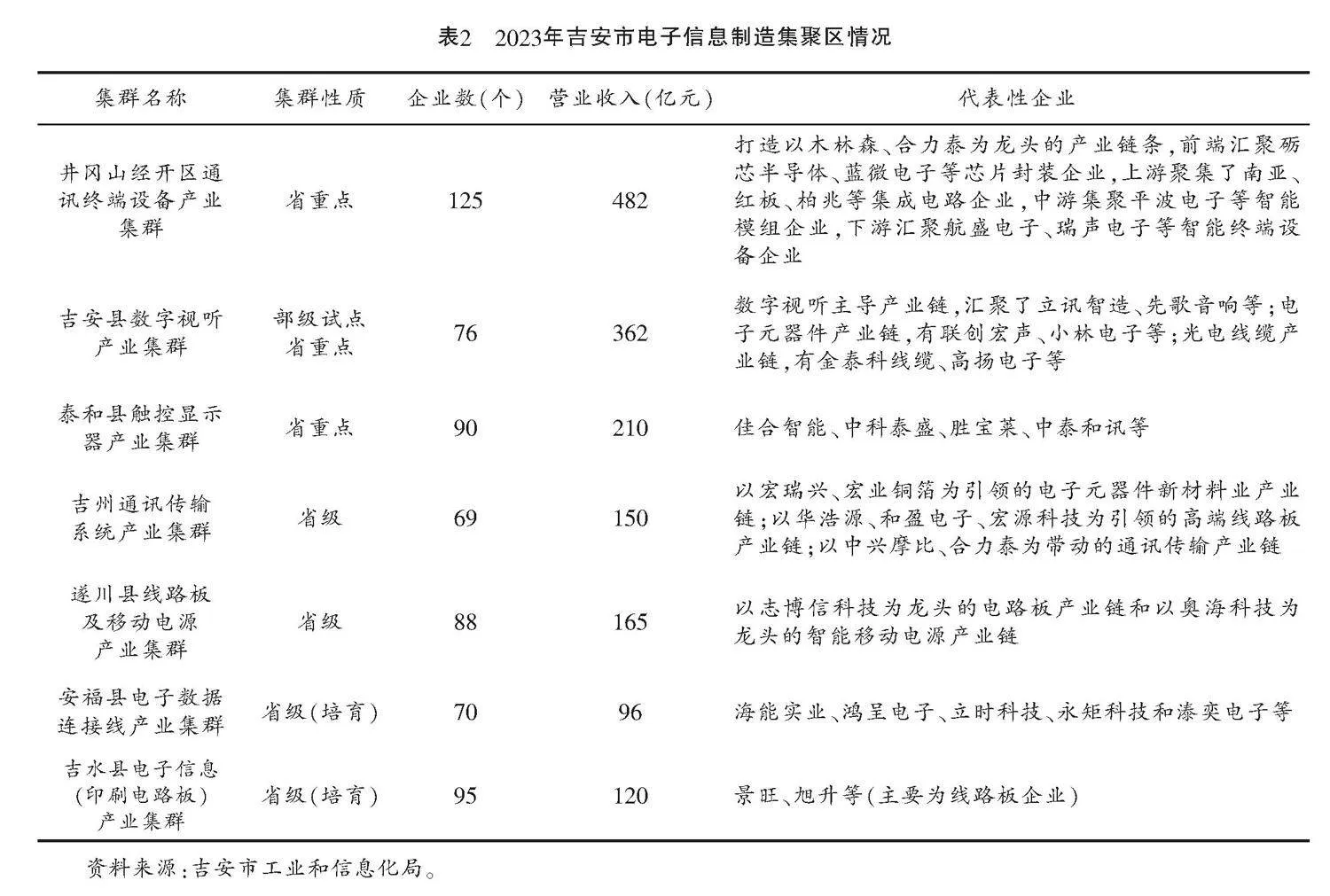

目前,吉安市电子信息制造产业聚集区是数字经济集聚发展的主战场,共有七个省级产业集群,在江西省具有发展示范效应,具体情况见表2。但是从集群规模看,2023年7个产业集群营收规模均没有超过500亿元,只有井冈山经开区通讯终端设备产业集群、吉安县数字视听产业集群超过300亿元,其余五个集群规模不高,还处于培育阶段。从集群的功能看,高端产业链资源不足,大多数产业集群缺乏公共服务平台,集群内企业间尚未形成龙头企业的上下游引导和集聚链式溢出效应。

(三)实体产业数字化面临诸多困难

传统产业数字化发展相对较慢。农业、工业数字化转型仍面临较高壁垒,农业、工业等传统产业数字化还需深化,产业数字化转型三二一产逆向融合路径虽然逐渐明朗,但第一、二、三产业数字经济渗透率仍然偏低,产业数字协同鸿沟明显。具体表现在:一是在工业领域,吉安市工业数字化转型仍然具有较大潜力,工业智能制造普及率、两化融合发展处于中低水平,全市生产设备数字化率、关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率和工业互联网平台数量等指标值不高;二是在农业生产领域,吉安市农村电子商务发展滞后,农业物联网示范基地偏少,数字化平台赋能农业不足;三是在服务业领域,平台经济、分享经济等新兴服务产业发展体量尚小,特别是吉安市企业电子商务发展成效不突出,电子商务销售规模指标处于江西省第八位(见表3)。

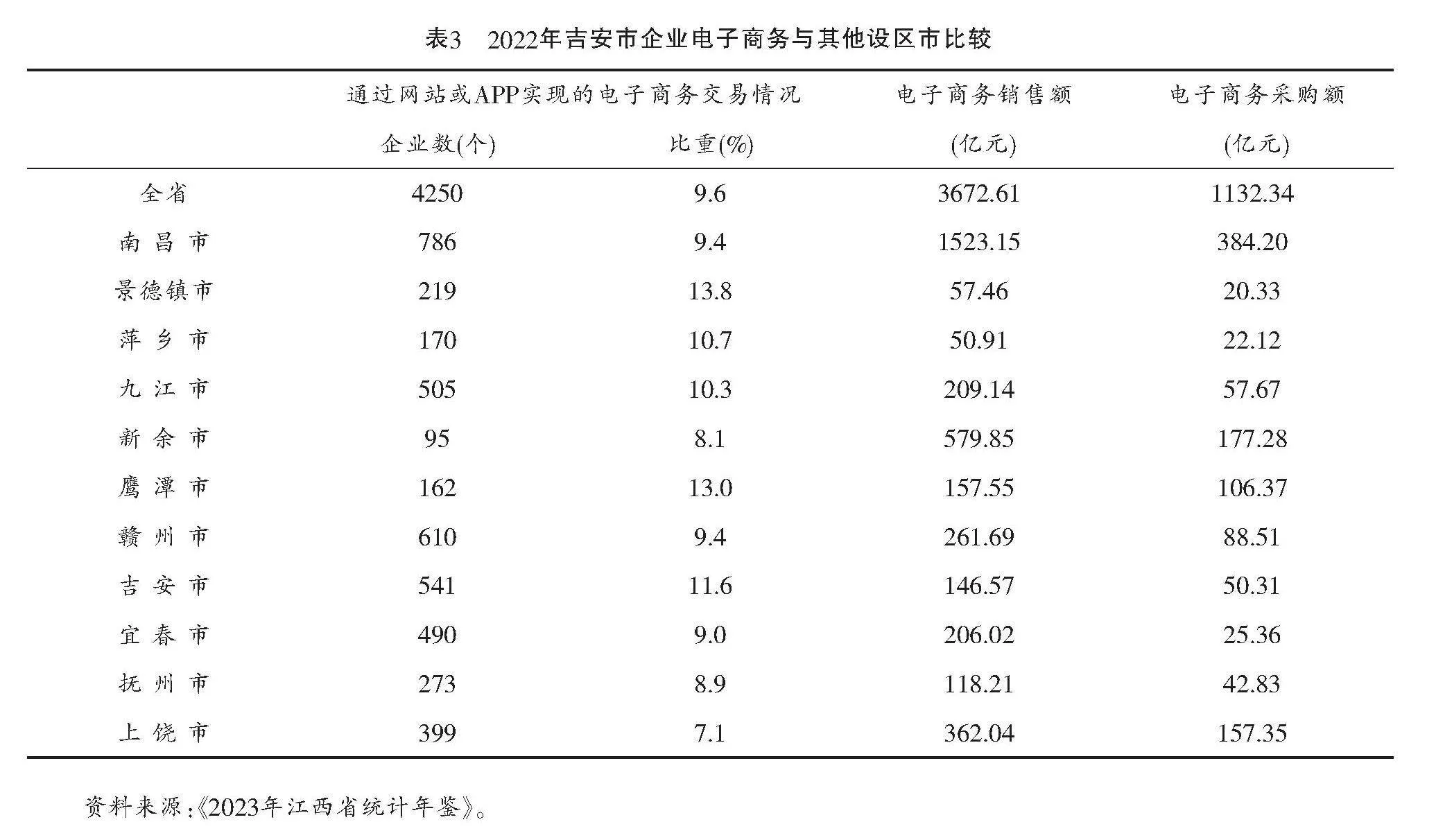

(四)企业数字化发展滞后,数字化第三方服务供给不足

吉安市部分企业数字化转型存在“不愿”“不敢”“不会”的困境,中小企业数字化转型相对滞后,每百家企业拥有计算机数、每百家企业拥有网站数等指标低于江西省平均水平(见表4)。同时,企业数字化转型供给有待加强。目前吉安市的数字化转型服务供给不足,面向特定行业或工业场景提供服务时,往往难以满足实体经营企业的业务需要。

(五)数字化基础设施落后

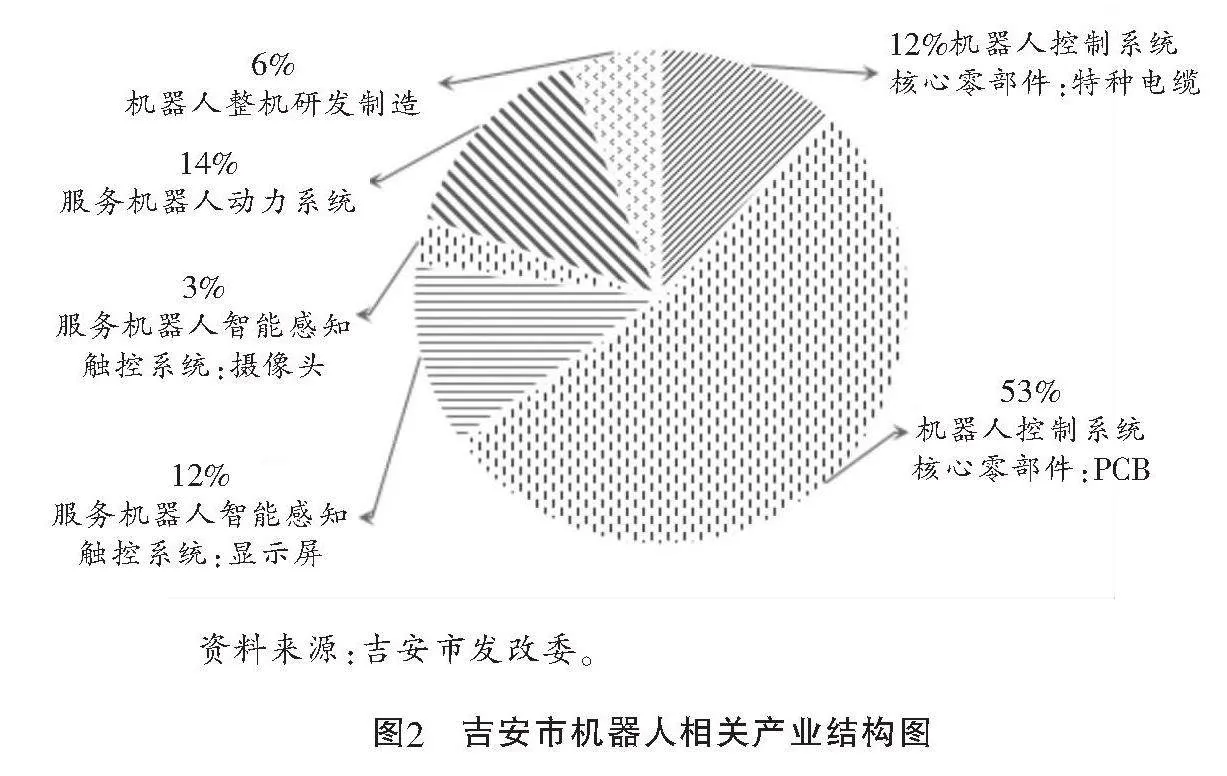

吉安市数字化基础设施不仅落后于发达沿海城市,与江西省其他地区相比也不具备优势。一是在互联网宽带普及建设方面,2020—2022年吉安市互联网宽带接入用户数虽然在持续增长,但在江西省11个设区市中处于中游位置,始终位居第六位(见表5)。二是数字化融合基础设施有待进一步优化升级。在工业互联网标识解析体系构建方面,吉安市的标识注册量、标识解析量、企业接入数量在江西省均处于落后位置,特别是企业接入二级节点接入率处于江西省末位,2022年接入率仅为14.1%。此外,吉安市乡村数字基础薄弱。由于吉安市城乡二元结构特征明显,农业农村的信息化建设程度相比较城市及工业而言存在较大差距,要在广阔的田间地头架设信息化设备,对农业进行数字化改造难度较大,初始建设成本较高,且农业生产环境复杂后期维护费用也不低。

(六)数字经济发展要素禀赋支撑不足

吉安市包括人才、资本、数据等在内的全要素保障体系还未健全。一是数据要素市场化创新发展举步维艰。吉安数据要素市场尚处于发展的起步阶段,数据商品化、市场化进程滞缓。数据确权、开放、流通、交易等环节相关制度创新处于摸索阶段,跨层跨域数据共享应用程度低,完整数据要素供应链和数据产业体系尚未形成。二是资金投入有待提升。吉安市虽设立了现代化产业(电子信息产业)引导基金,但引导基金带动数字经济领域的社会资本投资、资本招商、培育数字经济新增长点的效能还未充分发挥。尤其在数字“三农”建设方面,数字农业建设资金主要来自上级行业部门的项目资金,市县缺乏配套资金。三是数字专业技能人才及跨界人才缺失。目前吉安市数字经济高素质人才总量匮乏成为主要瓶颈,中小微企业培养数字人才的意识不强、动力不足。乡村数字人才短缺明显,大部分农业从业人员数字素养偏低,对5G、物联网、大数据等新一代信息技术认识不足,导致数字技术难以在乡村区域有效推广。

四、对策建议

吉安市应坚持目标导向、战略导向,以更高站位、更广维度推进数字经济做优做强,依托赣深数字经济走廊和京九(江西)电子信息产业带建设,加快打造内陆区域数字经济发展新高地,培育新时代革命老区高质量跨越式发展主引擎。

(一)优化布局,打造特色鲜明的数字制造业体系

要坚持高质量构建“核心数字制造业态+关联数字制造业态+衍生数字制造业态”的数字全产业链制造体系,着力向终端延伸、向高端迈进。以井冈山经开区和吉安高新区两个国家级开发区为龙头,发挥赣江中游生态经济带的产业集聚带动作用,夯实数字制造业全域一体化发展基础,推动建设国家级电子信息产业集群。加快壮大5G制造(以南亚新材料、红板、景旺、摩比通讯等龙头企业为主)、高精密度电子线路板、半导体照明(LED)、智能穿戴(以立讯智造、合力泰、瑞声等龙头企业为主)、数字视听(以先歌音响、联创、小林电子等企业为主)、新型显示、电子元器件、通讯终端及传输设备等重点赛道的核心竞争力,聚焦产业链中上游的电子信息产品生产制造,注重电子信息产业链配套资源的培育和引进,壮大电子信息产业规模。

(二)抢占未来,加快培育机器人新兴赛道

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”,新时期吉安市可着力打造内陆人工智能产业示范引领区。一是聚焦重点赛道,提升机器人产业链现代化水平。重点紧盯“AI(人工智能)+机器人”和人形机器人发展动向,加快打造工业机器人、智能服务机器人、智能农业机器人以及机器人电源和特种电缆等全产业链机器人制造体系。要全力推进重点项目建设,如泰和中润智能和荷东科技、遂川万润机器人和井冈山中拓智能等。吉安市各地需依托自身产业基础,加快完善机器人产业配套。二是聚焦示范推广,带动产业转型升级。一方面,鼓励企业开展智能化改造。围绕吉安市“1+4”产业领域,支持机器人企业与用户联合开发定制化工艺,深化工业机器人在电子信息、先进装备制造等领域的应用,鼓励工业机器人企业积极参与数字车间、智能工厂等项目建设。另一方面,开展特色领域应用推广。围绕机器人区域发展特色和重点应用领域,因地制宜在行政服务、卫健、教育等领域组织实施一批服务机器人应用试点示范项目。

(三)集成应用,高水平发展数字经济新模式和新业态

一是加快发展工业制造新模式。聚焦柔性制造、云制造、共享制造等新型制造模式,加快建设智能工厂、自动生产线、智能车间,打造国内领先的制造业数字化标杆性无人工厂。开展“产业大脑”建设试点,打造“产业大脑+未来工厂”新模式。支持和鼓励吉安市相关龙头企业整合上下游产业链,建设具有全国影响力的工业互联网平台和企业专网。二是推动平台经济创新发展。加大对共享经济、虚拟经济等新经济平台的培育和支持。积极培育智慧销售、新型无人配送、短视频创作等新增长点,提供优质大数据共享平台服务,构建线上经济发展产业生态环境。三是高质量建设开放型电商聚集区。大力发展直播电商,培育一批特色突出、示范性强的直播基地,扩大吉安直播电商的知名度和影响力,支持高质量建设国家跨境电商综合试验区。

(四)创新引领,建设内陆地区数字技术创新高地

一是建设数字技术高效创新载体。要引导企业积极参与国家及省级数字经济领域“卡脖子”技术攻关、大科学工程、大科学装置建设以及国际国内标准制定等。加大国家级及省级数字经济创新载体创建力度,着力聚焦人工智能、半导体、5G及6G制造、机器人制造、工业互联网等领域,构建全要素创新创业综合体。加快推进电子信息产业研究院、电子信息产业联盟、电子信息产品检验检测中心、区块链应用研究院、金鸡湖数字经济创新小镇等重大创新平台建设。二是推动数字关键核心技术创新及产业化应用。依托木林森、生益、立讯、景旺等优势企业或科研机构,实施一批重大科技“揭榜挂帅”攻关行动。完善数字科技项目投运营机制,以场景应用集成推动重大产品集成创新、科技成果转化和示范应用,完善数字科技应用场景动态发布机制。三是开展数c3zkVUwX89xtRo2XXsc252NLoGtUrzCSvtL6R8TUQcQ=字科技创新合作。加强与北京、上海和粤港澳大湾区国家科技创新中心合作对接,探索设立数字经济“科创飞地”。借力赣深数字经济走廊和京九(江西)电子信息产业带建设,探索与京沪、粤港澳大湾区合作推进集研发设计、数据训练、中试应用、科技金融于一体的综合数字科技创新合作载体建设。

(五)协同发展,“人工智能+”赋能实体产业

一是推进“人工智能+工业”深度融合转型。基于吉安市优势产业率先打造江西特色“人工智能+工业”转型高地,加快构建数据驱动、网络协同、智能决策的新型制造能力体系,加大智能机器人在高端装备、电子信息、新材料、生物医药等行业“机器换人”示范推广力度。二是推进“人工智能+农业”深度融合。大力发展“人工智能+农业”,积极推进“数商兴农”。推进互联网、大数据、物联网等技术在种植、养殖、加工、物流、营销等产业链各环节应用,构建涉农资源要素数据共享机制。大力发展农产品直播电商、社群电商、团购电商等新模式。三是推进“人工智能+现代服务业”创新融合。加快推进服务业数字化转型,鼓励人工智能支持下的商业服务模式创新。积极推动数字技术与文化、商务、养老、金融、旅游等领域深度融合,丰富数字化服务产品供给。

(六)夯实支撑,强化新型数字基础建设

一是抢占“数字新基建”制高点。要积极抓住国家加大对“新基建”投资力度的发展机遇,积极规划建设新型网络基础设施,适度超前布局数字基础设施。高标准推进吉安市部署国际互联网数据专用通道。高水平推进5G及6G网络、光纤宽带、移动物联网、IPv6等网络基础设施建设。二是加快打造新型数据中心。要围绕构建算力服务生态体系,以5G及6G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引,汇聚多元数据资源、先进网络基础设施、高效算力服务等,谋划建设新型数据中心,提升吉安市在“东数西算”格局中的内陆节点城市地位。三是加快实体产业及公共服务数字化基础设施改造。稳步推进工业和农业数字化融合基础设施建设,持续深化工业互联网标识解析二级节点建设,推广IPv6在工业领域的建设与应用,积极谋划区块链节点及人工智能基础设施布局,构建全国人工智能开放平台江西(吉安)中心。

(七)以人为本,完善数字公共服务体系

一是提升数字公共服务水平。着力强化公共服务完善吉安市“一网通办”的服务功能,优化 “大数据+政务服务+互联网”流程,完善企业服务云、投资热力图。依托电子政务云,全力推进城市运行“一网统管”。二是深化“数字+社会服务”。开展数字生活服务水平提升行动,大力发展智慧医疗、智慧教育等领域,提高公共服务资源数字化供给和网络化服务水平。统筹推进新型智慧城市和数字乡村融合发展,加快数字化治理平台和公共服务向乡村延伸覆盖,形成以城带乡、共建共享的数字城乡融合发展格局。三是精准构建“大数据+产业扶贫”体系。以贯彻落实《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》为契机,建设吉安市大数据精准产业扶贫平台。鼓励扶贫主体拓展电子商务,构建覆盖市县乡村四级农村扶贫电子商务服务体系,推进农货进城、网货下乡、电商扶贫。

(八)多元并举,强化要素保障支持

一是完善数据资源体系,加大公共数据资源供给。科学培育吉安市“数据要素×工业制造”“数据要素×现代农业”等典型案例,重点推进数字资产的登记、确权、入表评估、流通等方面的改革探索和示范,建立赣江中游地区大数据交易中心。二是探索成立吉安市数字经济发展基金,加大对数字经济薄弱环节的投入,尤其要加强对传统产业数字化转型的政策支持。鼓励社会资本参与BOT、PPP等数字“新基建”投运营模式。三是大力实施“庐陵英才”计划,充分吸引粤港澳大湾区等沿海发达区域的科技创新人才资源。鼓励井冈山大学、吉安职业技术学院、井冈山先锋软件大学等大学和高职院校开设电子信息、大数据、机器人制造等数字经济相关专业,支持企业与院校共建木林森学院等若干现代数字产业学院、联合实验室、实习基地等,实施订单制等多元化人才培养模式。

参考文献:

[1]Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence[M]. New York, McGraw-Hill, 1996.

[2]徐丽梅.数字经济前沿研究综述[J].国外社会科学前沿,2021,(8).

[3]邬贺铨.大数据时代的机遇与挑战[J].求是,2013,(4).

[4]逄健,朱欣民.国外数字经济发展趋势与数字经济国家发展战略[J].科技进步与对策,2013,(8).

[5]李长江.关于数字经济内涵的初步探讨[J].电子政务,2017,(9).

[6]陈畴镛,黄明月.数字化投资对制造企业绩效影响的实证研究——以江浙沪地区制造企业为例[J].杭州电子科技大学学报(社会科学版),2019,(5).

[7]刘淑春.中国数字经济高质量发展的靶向路径与政策供给[J].经济学家,2019,(6).

[8]李辉.大数据推动我国经济高质量发展的理论机理、实践基础和政策选择[J].经济学家,2019,(3).

[9]徐梦周,吕铁.数字经济的浙江实践:发展历程、模式特征与经验启示[J].政策瞭望,2020,(2).

[10]程善兰.苏州发展工业数字经济的思考[J].江南论坛,2020,(2).

[11]李冠华,奚雷雷,李灿森.打造数字经济产业发展高地 建设数字先行区“福城样本”[J].特区经济,2021,(8).

[12]李晓华.“十四五”时期数字经济发展趋势、问题与政策建议[J].人民论坛,2021,(1).

[13]刘刚,张昕蔚.欠发达地区数字经济发展的动力和机制研究——以贵州省数字经济发展为例[J].经济纵横,2019,(6).

[14]苟雪梅,刘茜.我国省域数字经济水平测度及差异分析[J].现代工业经济和信息化,2023,(12).

[15]刘少金,肖莲,朱子航,等.江西省数字经济创新发展综合评价研究[J].江西科学,2023,(2).

[16]张紫怡,陈昊,刘采新,等.基于SWOT分析的吉安市数字经济高质量发展路径研究[J].科技广场,2024,(3).

Study on Bottlenecks and Countermeasures of Inland Cities in Accelerating the Construction of Digital Economy Hub——Taking Ji'an City of Jiangxi Province as an Example

Long Xiaobai

Abstract: In the wave of digital reform and transformation, as an inland city, accelerating the construction of a digital economy hub in Ji'an City plays an important role in leading and demonstrating the high-quality development of inland old revolutionary base areas. Since the 14th Five Year Plan, Ji'an City has deeply implemented the strategy of strengthening the city with digital technology, and the digital economy has flourished. However, the proportion of low-end industries in the digital core industry chain is high, the phenomenon of "valuing hardware over software" is prominent, the agglomeration effect of the digital economy is weak, and the digital transformation of traditional industries is relatively slow. These bottlenecks are obvious. In the new era, to accelerate the construction of a high-quality and inland digital economy hub, Ji'an City should continue to make efforts in optimizing its layout, creating a distinctive digital manufacturing system, strengthening the construction of new digital infrastructure, activating the potential of "data elements", and empowering physical industries with "artificial intelligence+".

Key words: Digital economy; High-quality development of old revolutionary base areas; Ji'an city

责任编辑:严玉婷

基金项目:江西省社会科学基金重点项目“中国式现代化视域下中部制造业高质量发展研究”(23YJ04)。

作者简介:龙晓柏,江西省社会科学院经济研究所研究员,博士。