革命老区居民对红色旅游包容性发展的感知研究

2024-09-23左冰曾小晖

摘 要:将包容性发展理念引入红色旅游研究之中,以广东省重点革命老区韶关市仁化县城口镇为案例地,运用Q分类法测量革命老区居民对于红色旅游包容性发展的主观感知,探究影响居民感知差异的人口统计学因素。研究表明:红色旅游具有推动革命老区实现包容性发展的独特优势;红色旅游有利于推动基层组织管理现代化建设和增进老区居民的政治认同,能够吸纳低学历、低技能人群共享发展成果,具有普惠性和共享性;但居民职业类型会显著影响其对红色旅游经济包容性的感知。理解居民在红色旅游发展中的角色和不同诉求,有助于更好地引导革命老区居民参与红色旅游,推动红色旅游可持续发展。

关键词:红色旅游;包容性发展;Q分类法

中图分类号:C915;F59 文献标志码:A 文章编号:1005-7544(2024)07-0034-13

一、引言

革命老区是党和人民军队的根,为中国革命和建设作出过巨大贡献,但其中大多地区位于交通不便的山区,经济基础薄弱。党和政府历来高度重视革命老区的经济建设和民生福祉。2014年,习近平总书记考察古田时指出,“我们永远不要忘记老区,永远不要忘记老区人民,要一如既往支持老区建设”。[1]2019年,习近平总书记视察大别山革命老区,提出“要把革命老区建设得更好,让老区人民过上更好生活”[2]的要求。同年,习近平总书记在河南考察时指出,“依托丰富的红色文化资源和绿色生态资源发展乡村旅游,搞活了农村经济,是振兴乡村的好做法”。[3]通过充分利用红色文化资源发展红色旅游,注重革命老区居民的参与和受益,推动经济、基础设施和环境等多个领域的全面发展,实现共同富裕,已经成为革命老区的共识。

红色旅游最根本的特征是政治、经济与社会效益并重。它不仅是促进红色文化传承和思想政治教育的有效途径,也被赋予振兴地方经济的功能和“发挥巩固拓展脱贫攻坚成果作用……增进革命老区人民福祉”[4]的重要使命。但以往的红色旅游研究主要从国家或地方发展视角出发[5],以大的社会背景为切入点,集中于探讨红色旅游的内涵与外延[6]、红色文化的传承和发展[7]、红色旅游资源开发与利用[8][9]、红色旅游发展模式[10][11]、红色旅游流时空分布格局[12]以及红色旅游者的政治认同[13]等话题,欠缺微观层面对老区居民生计与福祉的关注。

革命老区居民是红色旅游发展中的重要利益相关者。他们不仅是红色旅游产品和服务的提供者,也是发展红色旅游的目标受益群体。党的十八大以来,习近平总书记提出以人民为中心的发展思想,指出要“让人民共享经济、政治、文化、社会、生态等各方面发展成果,有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感”。[14]在《扎实推动共同富裕》一文中,习近平总书记明确提出了促进共同富裕总的思路,其中的第一条就是“要提高发展的平衡性、协调性和包容性”。[15]包容性不仅仅表现为某种指标或数字,更重要的是当事主kbZgjNotHbxomdu0HunLsj+jgTe4KEQtuvZfMklfyqU=体的一种主观的心理状态,也就是当事人的内心是否有被包容和接纳、被尊重的感受。关注红色旅游发展中社区居民利益,探究他们对红色旅游包容性的主观感知,可以深化对红色旅游发展中的社会效益和共同富裕问题的理解,有助于为红色旅游的可持续发展提供新的思路,更好地发挥红色旅游在全面推进乡村振兴中的积极作用。

基于此,本文将包容性发展概念引入红色旅游研究中,从微观个体视角出发,探讨革命老区居民对于红色旅游包容性发展的主观感知,探究影响居民感知差异的因素,为红色旅游包容性发展提供更具针对性的实践建议。本文的贡献在于将包容性发展理念拓展至红色旅游领域,构建了旅游包容性发展框架。该框架涵盖了经济、制度、社会、文化和环境五个关键维度,同时也体现了可持续旅游“五位一体”的核心原则,可作为开发红色旅游包容性发展测量量表的基础。此外,以往对于红色旅游教育功能的研究,侧重于评估游客的政治态度,本研究发现红色旅游不仅为当地居民创造了更好的生活条件和发展机会,更重要的是显著强化了地方居民的国家共同体意识和对党的认同。本文也有力地推进和丰富了红色旅游与政治认同领域的研究。

二、旅游包容性发展内涵演进与评估框架

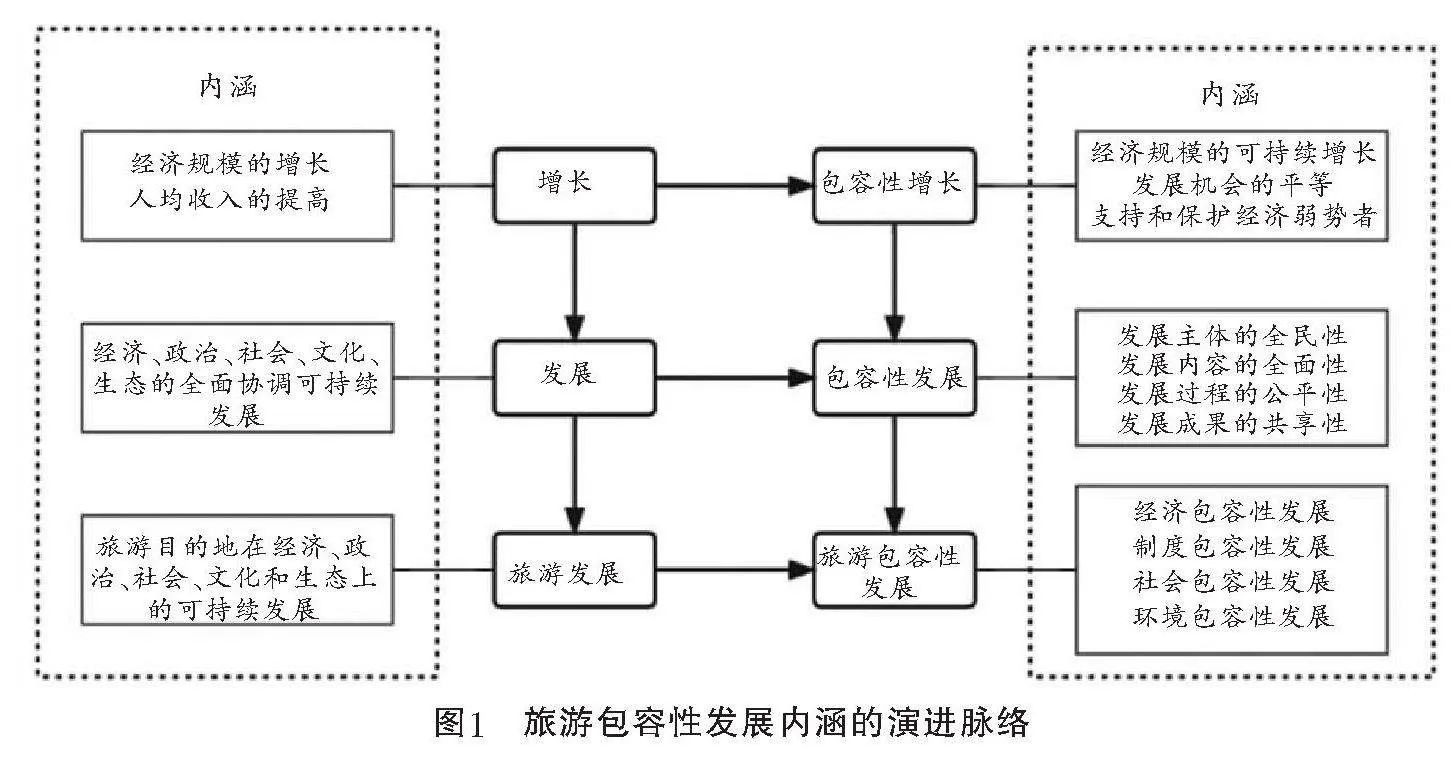

“包容性”(Inclusive)一词最早来源于印度学者GS Krishnan提出的包容性创新(Inclusive innovation)概念,是指促进有益于经济弱势群体的各项创新活动。[16]2007年,亚洲开发银行将“包容性”特征与“增长”结合,提出了包容性增长(Inclusive growth)概念,其基本含义是强调经济增长成果的分享性,确保经济利益能够惠及广大民众尤其是贫困人口。[17]2011年,胡锦涛同志在博鳌亚洲论坛上发表了包容性发展(Inclusive development)的重要演讲,深化了包容性增长的概念。[18]与包容性增长相比,包容性发展是一种更加全面、更趋公平的新发展理念与模式。其核心要义是经济持续、机会均等、公平参与和成果共享[19],让全体社会成员都能公平合理地共享发展的权利、机会和成果。

旅游包容性发展是基于包容性发展的思想内核而提出来的旅游发展理念,也有学者将其称为包容性旅游(Inclusive tourism)。旅游包容性发展鼓励各种社会力量参与到旅游发展之中,它追求旅游经济成果的相对公平分配,着重提升旅游社区的话语权,增强贫困人口的就业机会和就业能力,以此减少旅游目的地的贫富差距,营造良好的旅游环境,最终实现旅游目的地的可持续发展。[20]诸多学者就旅游包容性发展的概念内涵、发展模式及路径分析展开了探讨,开发了旅游驱动的包容性增长诊断框架(T-DIGD)[21]或包容性旅游分析框架[22],分析了阻碍旅游业推动包容性发展的制约因素[23];同时也尝试构建旅游包容性发展路径[24],探寻包容性乡村旅游脱贫致富机制[25],分析旅游包容性发展格局[26]。也有研究者关注民族地区旅游包容性发展模式[27],提出了构建包容性旅游发展中政府政策调适机制[28]以及公众参与机制的建议[29]。

基于“包容性”理念,可将旅游包容性发展划分经济、社会、政治三个维度。[30]其中,经济维度重视旅游就业机会和旅游收入分配的公平性;社会维度包括社会保障体系的完善程度;政治维度要求社会包容和制度增权,扩大旅游决策参与度,着力解决旅游发展中的权利贫困问题。也有研究者将包容性发展扩展为经济、制度、环境和文化四个维度。[31]制度维度包含管理规范、权利行使和权力约束;环境维度包含自然和人文环境可持续性;文化维度指思想教育和知识学习。

本文通过梳理2004年以来中央出台的有关红色旅游的政策文件发现,红色旅游的特殊性集中体现在其不仅强调政治认同,同时也注重制度建设和经济发展。制度层面,党发挥总揽全局的领导核心作用,给予革命老区充分的资金和政策扶持,支持革命老区完善红色旅游基础设施和配套交通体系建设,保护和利用革命历史文化遗产;当地政府是发展红色旅游的责任主体。[32]在经济层面,红色旅游被寄予“巩固拓展脱贫攻坚成果”“增进革命老区人民福祉”的期望;在文化层面,红色旅游被赋予爱国主义和革命传统教育功能,促进革命文物和文化遗产的保护和利用;在社会层面,红色旅游要带动革命老区经济社会协调发展,推动基础设施和基本公共服务进一步改善;在环境层面,要促进生态环境质量持续改善和革命老区居民环保意识提升,最终形成“红色文化繁荣、生态环境优美、基础设施完善、产业发展兴旺、居民生活幸福、社会和谐稳定的发展新局面”。[33]综合现有研究和国家政策梳理结果,本文将红色旅游包容性发展细分为经济、制度、社会、文化和环境五个维度,构建红色旅游包容性发展框架(见图1)。

三、红色旅游包容性发展量表开发与实证研究设计

(一)研究方法

对于包容性发展的主流研究通常采用构建指标的方式进行定量评估。本文选取广东省韶关市仁化县城口镇为研究案例地,应用上述框架开发测量量表,从居民视角评估城口镇的红色旅游包容性发展状况。城口镇是千年古镇,地处粤湘两省交界地,位于仁化县东北部,距县城38公里,是红军长征初期的重要通道和补给地,属于广东省重点革命老区。1934年11月,红军长征时为突破国民党第二道封锁线,在城口发生了铜鼓岭阻击战等一系列战斗,留下了光荣的革命战斗史,现有保存较好的革命文物31处,包括毛泽东旧居、谭甫仁旧居、红军街等。2019年10月,经中共中央办公厅批准建设的红军长征粤北纪念馆建成并开馆。该馆是广东省目前唯一以长征为主题的大型纪念馆。依托长征国家文化公园、红军长征粤北纪念馆、恩村古村和“红色小镇”建设,城口镇着力推动红色旅游发展,以全面推进乡村振兴。由于红色旅游起步较晚,城口镇目前处于旅游地生命周期的初期阶段。相比井冈山、韶山、延安等经典红色旅游目的地,城口镇红色资源品位较为普通,市场吸引范围有限,不过这恰好代表了大多数普通小型红色旅游目的地的发展境况,因而具有研究的典型性意义。

以往的社区研究,往往将居民视为一个同质的整体。近二十年来,中国社会整体结构发生巨变,乡村社区居民的生活方式、教育水平、生计方式、利益诉求分化非常明显。基于研究问题的主观性以及居民感知差异性,本研究采用Q方法(Q-Methodology)建立测评量表,评估老区居民对红色旅游包容性发展的感知,同时结合人口统计学特征分析导致感知差异的影响因素。Q方法结合了传统的定量研究和定性研究的优点,能够对个人的态度、观念、情感、动机、价值等“主观性”进行量化考察和结构化分析[34],特别适用于研究特殊和敏感的话题[35]。

(二)研究过程与数据收集

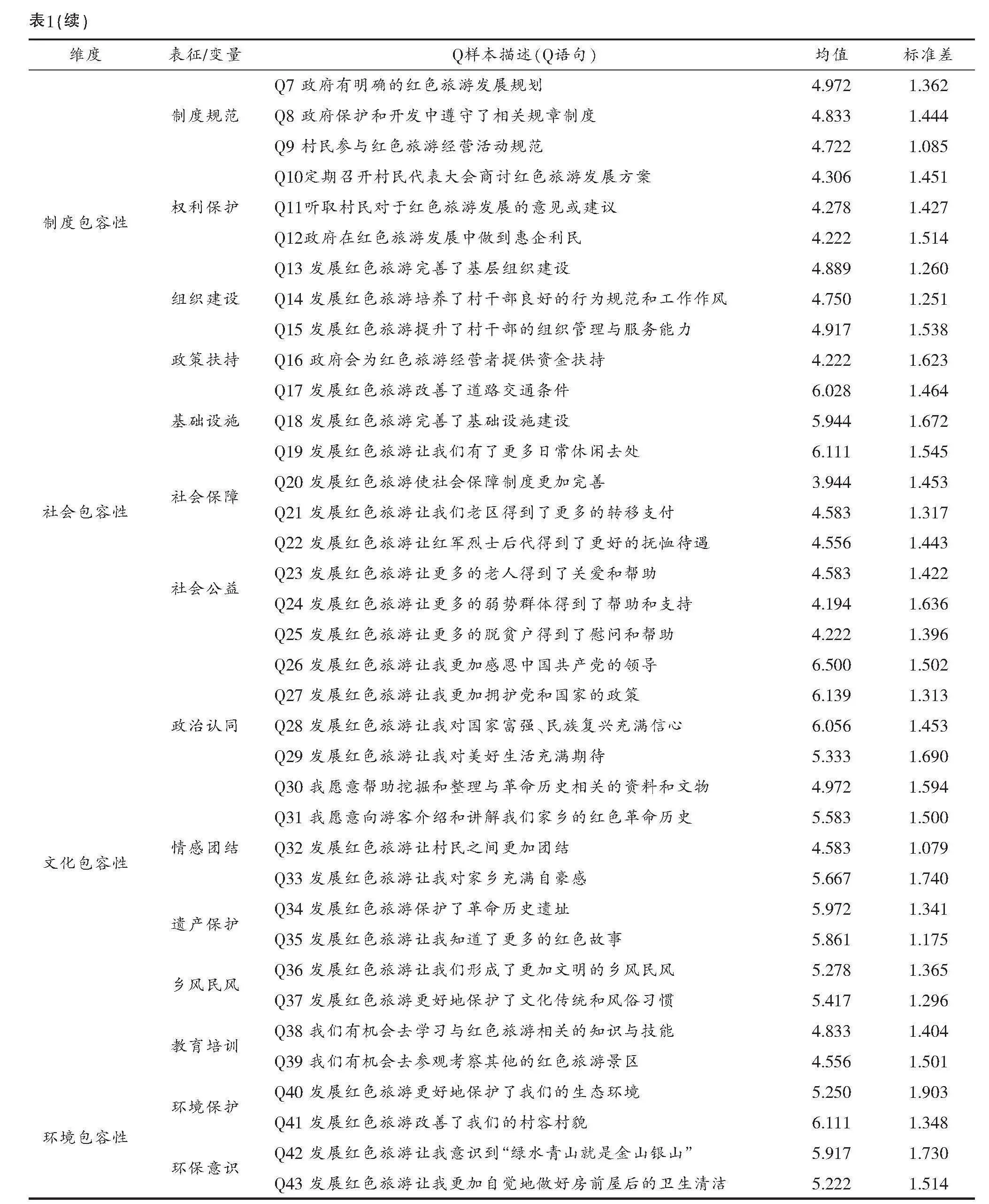

遵照Q方法的研究步骤,基于旅游包容性发展框架初步构建出测评红色旅游包容性发展的Q群体,并设计预调研访谈提纲。2023年4月29日至5月2日开展第一次实地调查,基于对15位城口居民的半结构式访谈结果,提炼出由46条Q语句组成的Q群体后,邀请10位红色旅游领域的研究者对Q群体进行评价打分(5分制)并提出修改建议。46条Q语句均值为4.28分,说明代表性较好,删除分值低于4分的Q语句后整理得出由43条Q语句组成的Q样本,形成红色旅游包容性发展测量框架与Q样本提取结果,如表1所示。

Q方法有别于传统的问卷调查法,需要受访者(P样本)强制区分对每个Q语句的态度,将Q语句一一排列在“非常同意”到“非常不同意”的空格中,直至排满为止。其方法遵循“小样本原则”[36],即通过对少数代表性样本的意见进行分析,研究人群中存在的不同观点类型,而不是为了研究观点在人群中的分布。一般而言,P样本数量介于20至40之间。[37]

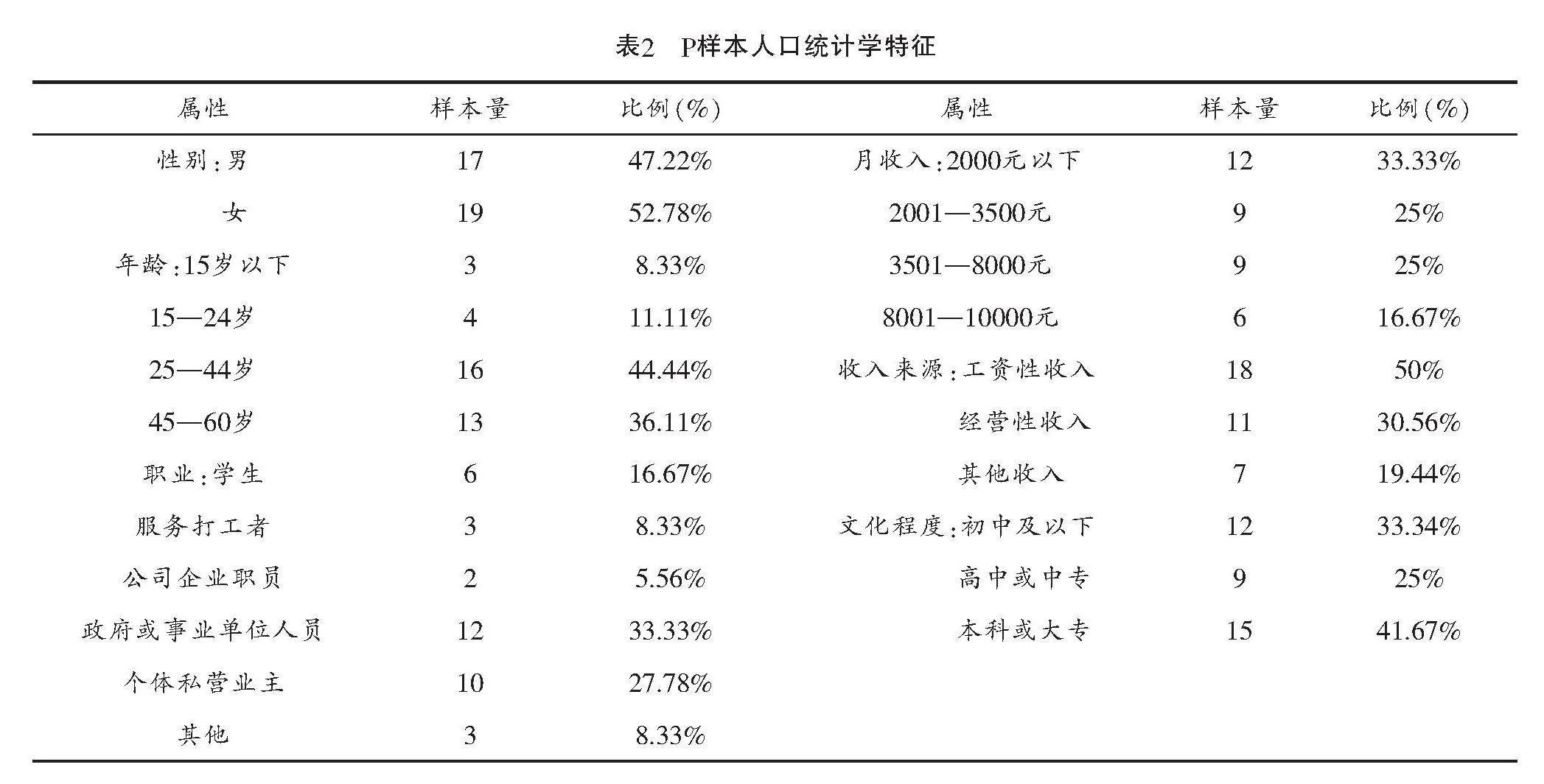

2023年7月12日至7月19日,研究者再次前往城口镇开展实地调研,运用立意抽样法抽取受访居民36位组成P样本。P样本人口统计学特征如表2所示。其中,男女比例大致相当;受访者年龄低于60岁,高中及以上学历占比超过六成,职业范围涵盖较广,其中政府或事业单位人员、个体私营业主占比较高,没有涉及种植农户和家禽养殖户。这是由于绝大多数受访者来自城口社区,很少以务农为生。33.33%的受访者月收入在2000元以下,2001~8000元之间的占比达到50%,收入来源多为工资性收入和经营性收入。其中,47.22%的受访者职业与红色旅游具有相关性,无关者占比为52.78%。

四、数据分析与研究发现

(一)居民对红色旅游包容性发展的总体感知

表1展示了根据Q排列转换为李克特7分量表(非常不同意=1,非常同意=7)的各题项均值。43个题项的均值为4.972,显示出当地居民对红色旅游包容性发展的积极感知。其中,经济、制度、社会、文化、环境五个维度的均值分别为4.246、4.611、4.907、5.482和5.625,说明居民对环境包容性和文化包容性的感知最强烈,对经济包容性的感知较弱。主要原因在于游客停留时间短,缺乏与社区居民的交流互动。如P27认为,“旅游地留客才有用,不留客就是走马观花。团队游客他们是党员干部,就是参观纪念馆,然后到礼堂学习,再吃个饭,很少来买东西的。”

得分高于均值的Q语句共8项,依次为:Q26(6.500,感恩中国共产党的领导)、Q27(6.139,拥护党和国家的政策)、Q19(6.111,有了更多日常休闲去处)、Q41(6.111,改善村容村貌)、Q28(6.056,对民族复兴充满信心)、Q17(6.028,改善道路交通条件)和Q34(4.794,修复革命历史遗址)。说明红色旅游不仅在保护红色文化遗产,提高人居环境和生活品质发挥着积极作用,也有利于培育目的地社区居民的爱国情感、强化国家认同和政党认同。这一发现展示出红色旅游对社区居民的政治教育功能,有力地补充了当前对红色旅游与政党认同的研究。

(二)居民感知差异性分析

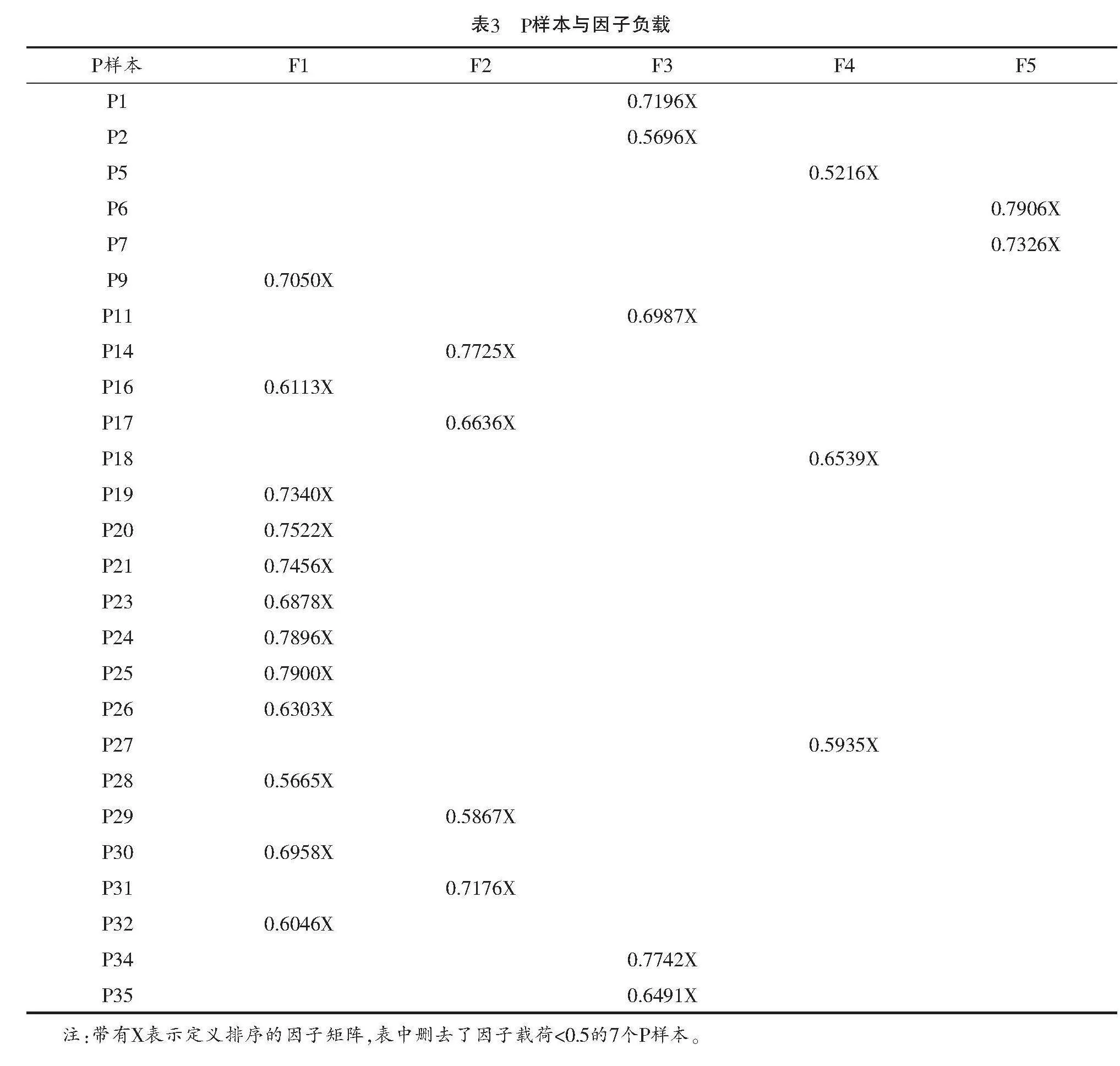

借助PQ Method 2.35软件,对收集的36份P样本数据进行整理和分析。首先进行主成分因子分析,删除P3、P4、P36后得到33个P样本的相关矩阵和特征值。基于KAISE法则,根据旋转后的因子载荷进行因子归类,提取出5个因子(累计解释量大于60%)以及相关的26个解释样本(见表3)。5个因子分别代表了居民对红色旅游包容性发展的不同感知类型,其显著负载人数分别为12人、4人、5人、3人、2人,共计26人,每个因子所获样本数量都不低于2,具有显著说明意义。

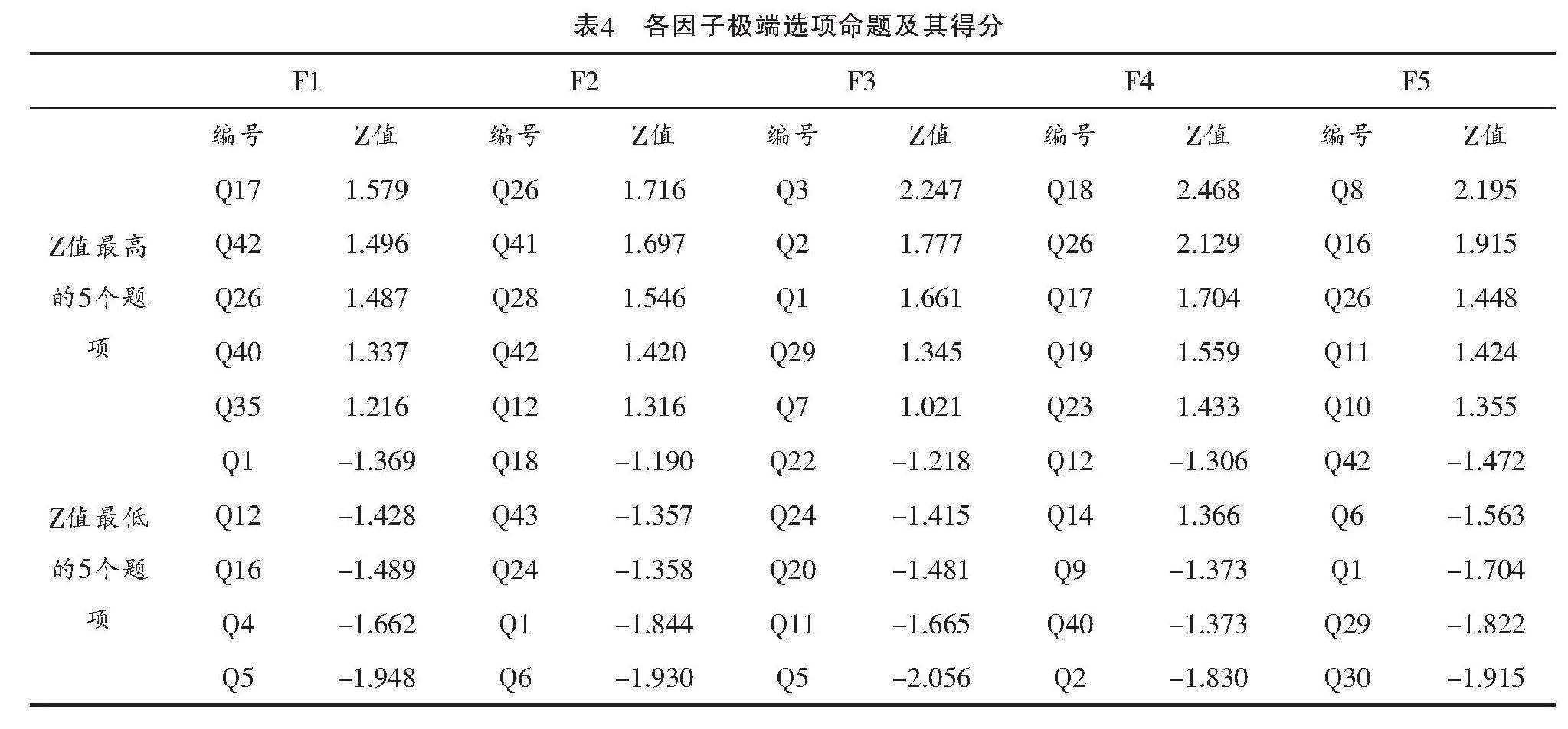

根据Q分析结果,Q样本的标准值(Z值)反映各类群体的整体意见,正值表示同意,负值表示不同意,绝对值越大则表示态度越强烈。对各因子中标准值相对较高(Z>1)和较低(Z<-1)的极端观点进行解读(见表4),并结合前文构建的红色旅游包容性发展框架及实地调研访谈,将5类群体按照样本解释量由高到低命名为:环境感知友好型(F1)、强政治认同型(F2)、高经济收益感知型(F3)、公共服务提升感知型(F4)以及制度规范感知型(F5)。

1.环境友好感知型

F1具有28.56%的样本解释量,特征值为9.43,共12个P样本。F1对红色旅游包容性发展正向评价最高的(即Z值得分最高)的前2个题项是:红色旅游促进道路交通条件改善(Q17)以及红色旅游提高了对“绿水青山就是金山银山”的认识(Q42),因此感恩共产党的领导(Q26),意识到应更好地保护生态环境(Q40)和了解更多的红色故事(Q35)。如P24表示,自从发展红色旅游之后,“道路、街道,特别是红军街的一些街道,环境这一块都有得到很大的改善。”在红色旅游发展的过程中,政府将道路设施建设视为重点工程予以大力推动。交通条件不仅关系到输送旅客和连接资源的有效性,还与老区居民的生产生活息息相关,因而最容易被他们所感知和认可。

从F1的人口统计学特征来看,50%的受访者所从事的职业与红色旅游无关,因而F1群体对红色旅游经济包容性的感知不显著(Q5、Q4、Q16、Q1)。此外,由于红色旅游景区的公益属性,包括纪念馆、红军街、停车场等在内的所有设施都对游客免费开放。受访居民虽然有从红色旅游发展中获利的愿望,但现实条件下就业机会少,经济利益诉求并没有得到满足。

2.强政治认同型

F2具有3.39的特征值和10.27%的样本解释量,共4个P样本。样本职业都与红色旅游无关。这一类型的居民认为发展红色旅游为当地居民创造了更好的生活条件和发展机会,对国家的归属感和党的认同感十分强烈,表达出“感恩中国共产党的领导(Q26)”,对国家富强、民族复兴充满信心(Q28)。如P29谈到,“政府有一些对民众的帮扶,就比如我自己家做餐饮的嘛,对我家也有比较大的好处,因为有旅游团经过,或者是让更多的人知道我们这里,都是对民众有好处的,也有带动农产品的销售。”据了解,城口镇及7个行政村共同持股的强镇富村公司自2022年3月成立以来,积极开展消费帮扶,通过走访农户、脱贫户进行农产品清单收集,统一收购,2023年的消费帮扶金额达277万元。P14也赞同到,“发展红色旅游你会更加了解到过去党做的事情,有更强烈的情感,会更加拥护党的领导。”与F1相同,该群体未直接参与旅游类工作,因此对经济包容性的感知也较弱。

3.高经济收益感知型

F3的特征值为2.73,样本解释量8.33%,有5个P样本。该群体是红色旅游发展初期进入旅游行业的先行者。通过开设民宿、餐饮或销售特产,成为最早享受到旅游发展红利的居民。这使得他们对红色旅游带来的经济效益有着更加深刻的感受,因此普遍认可红色旅游对经济发展的促进作用,认为红色旅游带动了产业发展(Q3),提供了更多就业机会(Q2),增加了经济收入(Q1)因而对美好生活充满期待(Q29)。P11说到,“发展红色旅游让我们家乡越来越好了,我们的收入越来越高了,各方面都有提升,所以对生活有比较多的憧憬。”虽然城口镇尚未培育出标志性的农特产,也没有形成明显的商业区,但红色旅游对当地农产品销售也有积极带动作用。2023年,强镇富村公司的农副产品销售额达580.87万元,利润35.45万元,预计为各村集体经济收入增加1万~2万元,带动200多名群众务工。该群体因此坚定支持政府发展红色旅游,相信这将有助于推动地方经济的繁荣发展。

4.公共服务提升感知型

F4特征值为1.96,具有5.94%的样本解释量,有3个P样本。该群体对基础设施和道路交通条件改善(Q18、Q17)的积极感知最为强烈,都提到了城口镇修建的红军广场和沿河碧道等公共设施,并表示这些设施为他们提供了日常休闲娱乐和锻炼的场所(Q19),促进了他们的身心健康和社交互动,也使更多老人得到关爱(Q23),提高了当地居民的生活品质。基础设施和公共服务与人们的日常生活密切相关,是人们生产和生活的重要支撑,也是提高人民生活质量和满足人民美好生活需要的重要保障。P18谈到,“我们以前可以去玩的地方很少,可能就只有公园那边,现在修了蛮多地方可以去玩的,绿道可以去散步,然后另外修了一个公园,还有纪念馆。”这些积极变化进一步巩固了老区居民对党的信任和支持。如P27表示,“这个就肯定的啦,没有共产党就肯定不可能发展成这样的嘛。”

5.制度规范感知型

F5具有1.82的特征值和5.52%的样本解释量,有2个P样本与之呈强相关性。他们认为,发展红色旅游有助于完善基层组织建设(Q13),提升了村干部的组织管理与服务能力(Q15),因此非常认同政府在红色旅游发展中的制度规范性(Q8)并保障了村民权利(Q10、Q11)。P6表示,“虽然我们一般不会召开村民代表大会,但会召开常委会,有时候村民把建议提上来,我们就会向上级反馈,这个确实是有效的,有些建议也确实得到了落实。”该群体还表现出强烈的政治认同,他们认为通过发展红色旅游,能够增强对中国共产党的信任和感恩。P7表示,“红色旅游嘛,就是为了让我们更加清楚了解以前的历史,认识到没有党的领导就没有我们现在的美好生活,所以对党是非常感恩的。”这种认同也体现了他们对党在国家建设和社会进步中所起到的重要作用的认可和支持。

(三)导致感知差异的人口统计学因素检验

上述结果表明,居民并不是同质群体。他们对红色旅游包容性发展的感知受到了个人职业、经济状况、教育背景等人口统计学变量的影响。使用SPSS的计算变量工具和单因素方差分析来检验不同人口统计学特征对受访者感知差异的影响发现,不同职业类别的受访居民在“经济包容性发展”维度具有显著的差异(F=4.168,p=0.009)。邦弗伦尼多重比较显示,政府/事业单位人员与个体私营业主之间对经济包容性发展的感知差异尤其显著(p=0.008<0.01,95% CI=[-1.891,-0.200])。如图2所示,个体私营业主对红色旅游经济包容性的感知均值为4.9,打工者/服务员的感知均值为4.7,而政府或事业单位人员的均值不足3.9。

进一步的独立样本T检验也证实了这一判断:职业与红色旅游相关的受访居民(M=3.760,SD=0.710)对于红色旅游经济包容性的认可程度显著高于职业与红色旅游无关的受访居民(M=2.861,SD=0.5889,t=4.036,p=0.00<0.01,95% CI=[0.445,1.353])。说明受访居民会因从事职业的不同,而对红色旅游的经济包容性产生显著的差异性感知。这种差异凸显了红色旅游对普通民众和小型私营业主的经济支持作用。通过为低学历、低技能、非体制内居民提供就业机会和创业支持,红色旅游不仅推动了经济的发展,也促进了旅游发展利益的普惠共享。

五、研究结论

社区参与和利益共享是旅游包容性发展的核心原则。尽管当前红色旅游研究文献日渐丰富,但缺乏对红色旅游景区所在地居民的研究关注。本文建立红色旅游包容性发展评估框架并开发了测量量表,选取广东省重点革命老区韶关市仁化县城口镇居民作为研究对象,运用Q方法测量居民对红色旅游包容性发展的感知,并寻找导致感知差异的人口统计学因素。研究发现:

1.红色旅游具有推动目的地包容性发展的独特优势。文化政治方面,红色旅游发展可显著增强老区居民对国家的归属感和对党的认同感。居民普遍认为红色旅游充分展现了党的引领作用,他们感激并拥护党的领导,对国家未来发展充满信心,愿意参与革命历史相关资料和文物的挖掘与整理工作。这一发现是对当前红色旅游与政党认同研究的推进和补充,即红色旅游不仅可增进游客的政治认同,还可增强红色旅游地居民的国家共同体意识,对于推动文化包容性发展尤其是在增强政治认同和促进遗产保护方面具有重要作用。

在制度包容性方面,红色旅游有助于加强革命老区基层组织建设。纪念馆的落成运营和红色旅游开发规划等提升了地方政府制度规范意识,有助于推动农村基层管理制度现代化。红色旅游也增进了目的地环境包容性。大型红色景区项目的落地,提升了旅游品质和环境氛围,强化了居民的环境保护意识并美化了村容村貌。不过,在全面推进乡村振兴和国家推行社会保障体系建设以及基本公共服务均等化的大背景下,红色旅游的社会包容性并未得到彰显;以红色教育培训为主的团队旅游形式导致经济外溢效应非常有限,使得经济上的获得感局限于少数旅游经营者。

2.居民对红色旅游包容性发展的感知“和而不同”。具体可以划分为五种类型:环境友好感知型、强政治认同型、高经济收益感知型、公共服务提升感知型、制度规范感知型,分别涉及包容性发展的环境、文化、经济、社会和制度五个维度。受访者职业(生计方式)分化是导致感知非一致性产生的重要原因。职业与红色旅游直接相关的受访居民对于红色旅游经济包容性发展的认可程度显著高于职业与红色旅游无关的受访居民;服务人员、个体私营业主对红色旅游经济包容性发展的认可程度显著高于政府和事业单位人员。

这一方面展现出红色旅游的普惠性和共享性特征,即红色旅游可为非体制内的低学历、低技能且有意愿参与旅游经营的老区居民提供就业机会和创业支持,体现出对经济包容性发展的重要价值;另一方面也突显出一个问题,即以接待企事业单位团队游客为主的红色旅游形式,尽管客流量大,但游客停留时间普遍较短,无法实现与客流量相匹配的经济效益,辐射范围相对有限。当然,案例地城口镇的交通、餐饮、住宿、特产销售和旅游体验产品等配套关联产业发展相对滞后导致经济效益较低也是重要原因。

3.虽然大多数居民认为发展红色旅游能够显著改善当地的生态环境和村容村貌,并让他们认识到了“绿水青山就是金山银山”重要性,一些居民(F4、F5)仍然表现出对旅游发展可能导致生态环境破坏的担忧。在推动红色旅游发展过程中,需要警惕旅游活动给生态环境带来的负面影响,平衡好旅游发展与环境保护之间的关系,并注重发挥红色旅游的生态效益。

基于城口镇目前的发展状况,本文认为,需要采取针对性的措施来提升红色旅游的经济包容性,扩大红色旅游经济溢出效应,促进更广泛的社区参与和共享。就目的地而言,需要加快配套产业链的发展,提升交通、餐饮、住宿等服务设施的水平,创造出足够的就业机会;通过举办红色主题节事活动、提供独特的美食体验等方式,吸引游客,延长停留时间;此外,发展夜间经济也是一个重要方向,可以通过丰富的夜间文化活动和娱乐项目,吸引游客,提高留宿率,增加消费。在政策层面,可以适当拓展红色培训形式,例如增加户外拓展、军属家访、参与社区建设和文化活动等,鼓励更加广泛的主客互动,充分释放红色旅游的经济潜力。

在未来的研究和管理实践中,不应简单地将社区居民视为一个同质整体进行分析,而是要充分认识到他们内部的差异性,进行分类型研究,这将有助于更全面、客观地理解居民在红色旅游中的角色和诉求,从而为红色旅游的包容性发展提供更具针对性的指导。

参考文献:

[1]曹智,李宣良.在古田会议光芒照耀下继续前进——习近平主席出席全军政治工作会议侧记[N].中国青年报,2014-11-03(01).

[2]蔡松涛.奋力谱写革命老区高质量发展新篇章[J].红旗文稿,2023,(10).

[3]新华社.习近平在河南考察时强调 坚定信心埋头苦干奋勇争先 谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章[J].人大建设,2019,(10).

[4]国务院.“十四五”旅游业发展规划[N].中国旅游报,2022-01-21(02).

[5]谢晓敏.红色旅游发展的文献综述[J].区域治理,2019,(35).

[6]徐克帅.红色旅游和社会记忆[J].旅游学刊,2016,(3).

[7]黄光文,朱龙凤.红色旅游资源开发中的红色文化传承[J].求实,2008,(6).

[8]尹晓颖,朱竑,甘萌雨.红色旅游产品特点和发展模式研究[J].人文地理,2005,(2).

[9]剌利青,徐菲菲,何云梦,等.基于游客视角的红色旅游资源开发价值共创机制[J].自然资源学报, 2021,(7).

[10]尚子娟,任禹崑.乡村红色文化与旅游发展模式探析[J].学术交流,2021,(4).

[11]黄静波,李纯.湘粤赣边界区域红色旅游协同发展模式[J].经济地理,2015,(12).

[12]闫闪闪,梁宗正,刘国秋,等.红色旅游流网络空间分布特征研究——以江西省为例[J].经济地理,2024,(2).

[13]左冰.红色旅游与政党认同——基于井冈山景区的实证研究[J].旅游学刊,2014,(9).

[14]习近平.习近平在庆祝改革开放40周年大会上的讲话[J].中国环境监察,2019,(1).

[15]习近平.扎实推动共同富裕[J].老区建设,2021,(19).

[16]王潇.从包容性增长到包容性创新:看西方包容性理论的发展演进[J].中国发展,2017,(3).

[17]Ali I, & Yao Xianbin. Inclusive Growth for Sustainable Poverty Reduction in Developing Asia[R]. Manila: Asian Development Bank, 2004.

[18]吴绮敏,陈伟光,刘歌,等.博鳌亚洲论坛2011年年会开幕 胡锦涛出席开幕式并发表主旨演讲[N].人民日报,2011-04-16(01).

[19]Rauniyar G, Kanbur R. Inclusive growth and inclusive development: a review and synthesis of Asian Development Bank literature[J]. Journal of the Asia Pacific Economy, 2010,(4).

[20]World Tourism Organization. Global Report on Inclusive Tourism Destinations[R]. Madrid: UNWTO,2018.

[21]Bakker, M., van der Duim, R., Peters, K., & Klomp, J. Tourism and Inclusive Growth: Evaluating a Diagnostic Framework[J].Tourism Planning & Development. 2020,(3).

[22]Scheyvens R. & Biddulph R. Inclusive tourism development[J].Tourism Geographies, 2017,(4).

[23]Bakker, M. A Conceptual Framework for Identifying the Binding Constraints to Tourism-Driven Inclusive Growth[J].Tourism Planning & Development, 2018,(5).

[24]蒋丽芹.旅游经济非均衡发展区域实现包容性增长的战略与策略——以泛长三角旅游区为例[J].经济地理,2012,(6).

[25][31]徐虹,王彩彩.包容性发展视域下乡村旅游脱贫致富机制研究——陕西省袁家村的案例启示[J].经济问题探索,2019,(6).

[26]王瑞,郭荔,戴俊骋,等.中国包容性旅游发展评估及空间格局研究——基于287个城市面板数据[J].干旱区地理,2023,(1).

[27]陈炜,张志明.全域旅游视域下青海民族地区包容性旅游扶贫模式研究[J].青海民族研究,2018,(4).

[28]王郁英.乡村旅游包容性发展中的政策倾向及其动态调适[J].农业经济,2020,(11).

[29][30]王京传.基于空间正义的旅游公众参与机制与包容性发展[J].旅游学刊,2017,(4).

[32]左冰.红色旅游发展中的央地关系研究——兼与Zhao & Timothy商榷[J].旅游学刊,2022,(7).

[33]国务院.国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见[J].中国老区建设,2021,(4).

[34]Brown S R.Q Methodology and Qualitative Research[J]. Qualitative Health Research,1996,(4).

[35]Lee W S, Park S, Jung J, et al. A study on tourists’ perceived risks from COVID-19 using Q-methodology[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2021,(10).

[36]Hunter W C.Rukai indigenous tourism: Representations, cultural identity and Q method[J].Tourism Management, 2011,(2).

[37]隽雨仙.基于Q方法的红色旅游者虚拟现实体验感知研究[J].旅游论坛,2022,(6).

Research on the Perception of Residents in Old Revolutionary Base Areas Towards the

Inclusive Development of Red Tourism

Zuo Bing Zeng Xiaohui

Abstract: The paper introduces the concept of inclusive development into the study of red tourism, taking Chengkou Town, Renhua County, Shaoguan City of Guangdong Province, a key old revolutionary base area as a case study. The Q-classification method is used to measure the subjective perception of residents in old revolutionary base area towards the inclusive development of red tourism, and to explore the demographic factors that affect residents' perception differences. The result shows that red tourism has unique advantages in promoting inclusive development in old revolutionary base area. Red tourism is conducive to promoting the modernization of grassroots organizational management and enhancing the political identity of residents in old revolutionary base area. Additionally, it can provide employment opportunities for individuals with limited education and low-skills to share the fruits of development, and has universality and shareability. However, the occupational type of residents will significantly affect their perception towards the economic inclusiveness of the red tourism. Understanding the roles and different demands of residents in the development of red tourism can help better guide residents in old revolutionary base area to participate in red tourism and promote sustainable development of red tourism.

Key words: Red tourism; Inclusive development; Q-classification method

责任编辑:曹高明

作者简介:左冰,中山大学旅游学院教授,博士生导师,博士;曾小晖,华南农业大学党委学生工作部,硕士。