芒硝制碱工艺的研究进展

2024-09-20王晋张冰林陈庆

摘 要: 全球芒硝矿储量丰富,但芒硝产品却面临应用市场范围窄、附加值低的困境,关于芒硝的综合利用受到了国内外研究者的广泛关注。目前,将其转化为高价值的纯碱大宗原料,成为打破芒硝消纳局限的最佳途径,还能一并解决制碱工业中存在的问题。分析了传统工业制碱法的不足,详细综述了布路兰法、溶液复分解法、有机胺法、生物法这4种芒硝制碱法的研究现状及优缺点,并展望了将来的研究趋势。

关 键 词:芒硝;制碱工艺;综合利用

中图分类号:TQ114.1 文献标志码: A 文章编号: 1004-0935(2024)08-1275-04

芒硝(硫酸钠)是一种储量丰富的天然矿产资源,主要来自盐湖芒硝矿和钙芒硝矿,全球的硫酸钠年产量超过2000万t[1]。芒硝资源在许多国家的储量极为丰富,中国芒硝资源储量更是居世界首位,全国探明的 Na2SO4储量约200 亿t,预计总储量达300亿t,约占世界总储量的90%以上。仅湖北省就已探明芒硝产地19处,主要分布在枣阳、应城、云梦等地,保有储量7.5亿t。然而芒硝的工业用途有限,并且用量逐年下降,其市场前景不容乐观。例如位于云梦肖左湾一带的芒硝矿,由于经营不善、开采成本过高等原因已于20世纪80年代被迫关闭。同时,由于许多化工生产过程中副产大量硫酸钠废盐,可利用的固体硫酸钠总量不断增加,但市场消纳能力有限,使得大量固体硫酸钠的积压堆存已经成为普遍现象[2-3]。因此,大力加强芒硝的资源化利用研究,探索将芒硝资源优势转化为经济优势的途径迫切而重要[4]。

在硫酸钠的资源化利用中,相较于转化为硫酸钡、硫化钠、硫酸钾而言[5-6],纯碱(Na2CO3及NaHCO3)是一种应用广泛且附加值高的大宗原料,全球的纯碱需求量极大,年用量超过3000万t,在国民经济中占有十分重要地位[7]。对此,将低价值的芒硝转化为高价值的纯碱受到人们的青睐。分析了传统工业制碱的不足,并详细综述了硫酸钠制碱的研究现状与发展前景。

1 工业制碱的主要方法与不足

当前工业制碱的主要方法有氨碱法、联碱法、天然碱法。美国主要采用天然碱法,除美国以外的国家大多采用氨碱法和联碱法。

氨碱法也称作索尔维制碱法,以氨气、氯化钠、石灰石为原料制备纯碱。具有160多年历史的索尔维制碱法仍然是当今世界上最重要的化学制碱法,但其固有的NaCl原料利用率低、副产物CaCl2废渣的堆积难以处理、废液的排放加剧环境污染的缺点仍然无法克服[8]。在环保机制的加压下,美国已关停了所有的氨碱厂,欧洲也不再兴建新的氨碱厂。

20世纪40年代,侯德榜改进氨碱法并创立了联碱法。氨盐水与二氧化碳发生碳化反应,生成了碳酸氢钠结晶和氯化氨溶液,其分离得到的重碱经煅烧后制得纯碱。这种方法一定程度上克服了氨碱法的不足,但由于氯化铵的出路问题的限制以及品质不受控制、设备检修复杂的弊端,有逐渐淡出之势[9]。天然碱法以天然碱矿(含Na2CO3和NaHCO3)为原材料,经煅烧、过滤和结晶等步骤制得纯碱。美国因其丰富的碱矿资源优势,自20世纪60年代至今均主要以天然碱法对纯碱进行大规模生产,天然碱已占到全球总量的三分之一[10]。随着贸易全球化的加剧,天然碱在全球的比重将进一步增大。但其原料来源单一,受天然资源限制,故矿物碱资源成为天然碱法的核心壁垒[11]。在天然碱矿资源有限、化学制碱法发展受限的局面下,研究新的制碱法就势在必行且意义重大。

2 芒硝制碱工艺的研究现状

鉴于现有工业制碱方法的不足,芒硝制碱技术又悄然地出现在人们的视野,芒硝制碱工业化生产的需求就应运而生,开发硫酸钠制碱工艺将能弥补制碱工业中的空缺。

对全球而言,各工业环节中产生的硫酸钠废液量极大,解决好硫酸钠废液的处置问题,对环境和企业而言都意义重大。对中国自身而言,中国作为世界上第二大纯碱的生产国和消费国,相较于美国天然碱矿储量丰富的优势而言,中国的碱矿资源有限,天然碱产量仅占到碱产量的2%左右,但芒硝资源丰富,居世界首位。若能开发出经济可行的芒硝制碱法,将为芒硝的利用找到了广阔的出路,解决了硫酸钠堆存和处置问题,还能推动纯碱工业的蓬勃发展。因此,多年来,为了充分利用芒硝资源,国内外研究人员在以芒硝为原料制碱方面做了大量的研究与开发工作,并取得了一定成果与进步。

2.1 路布兰法

以硫酸钠为制碱原料的最早方法是路布兰制碱法,由法国人尼古拉·路布兰在18世纪发明并公开,在1825—1889年期间,路布兰制碱法在欧洲进入了鼎盛时期,成为人类历史上第一个大规模化学制碱法。用此方法建成的碱厂曾遍布整个欧洲,最高年产量约60万t。该法是以Na2SO4为原料的固相共热反应,首先将硫酸钠、煤粉和石灰石在回转窑内加热,再用水浸溶黑灰并沉淀分离后,将清液结晶制得纯碱。具体反应方程式如下:

Na₂SO₄+ 4C → Na₂S + 4CO↑(1)

Na₂S + CaCO₃→ Na₂CO₃+ CaS(2)

此法的缺点在于生产过程能耗高,工艺流程繁琐,产品质量差,副产品含大量硫碱渣及H2S气体,且不能实现连续化高效生产,因此被以氯化钠为原料的氨碱法和联碱法取而代之,进而逐步退出历史舞台,但是人们对芒硝制碱技术的创新和研究却一直在延续。在路布兰芒硝制碱的基础上,人们提出了新的芒硝制碱工艺技术,例如改良路布兰法、芒硝循环制纯碱及硫酸铵的方法、芒硝有机胺制碱法。

2.2 溶液复分解法

溶液复分解法制碱是由苏联别列波尔斯基创造,该法类似于联碱法,以硫酸钠代替氯化钠,进行1/2Na2SO4+NH4HCO3→NaHCO3+1/2(NH4)2SO4反应为主的制碱过程。该法的具体过程如下:将天然芒硝溶液与饱和氨水通入碳化塔中碳化,碳酸氢钠沉淀析出后,分离并煅烧获得纯碱产品,后续母液经冷冻结晶分离出硫酸铵副产品,并循环使用。近年来,由于食盐价格的上涨与硫酸钠废液零排放政策的要求,中国对该法进行了诸多研究,并取得了较大进步。

赵诗雅等[12]对芒硝复分解反应后的第一液相进行碳酸化并低温蒸发,有效分离出未反应的固体原料并回用,极大提高了硫酸钠与碳酸氢铵的转化率和利用率。周春松等[13]开发了利用硫酸钠与工业废气CO2联产硫酸铵、碳酸钠与碳酸氢铵的工艺,使用经碳捕集的工业废气作为反应原料,减少了二氧化碳的排放,实现了资源再生,降低了生产成本。这些芒硝制碱技术的研究为该法的推广和应用提供了大量的理论基础。除此之外,2013年华西化工研究所[14]将芒硝复分解技术应用于烟气脱硫回收液的处理上,建成了国内第一套芒硝复分解生产碳酸氢钠和硫酸铵的大型工业化装置,年处理万吨级的硫酸钠溶液,碳酸氢钠和硫酸铵产品质量均达到行业标准,成功实现了该技术工业化的连续稳定性。2018年中国科学院过程所[15]历时10年研发出硫酸钠短流程制备小苏打联产硫酸铵的新技术,实现了钠离子和硫酸根的自循环,并于2020年在辽宁葫芦岛建成日处理百吨级硫酸钠示范线,年生产小苏打4万t、硫酸铵3万t,每吨纯碱成本低于1400元,极具经济优势。这种方法能耗较低且污染小,获得的碳酸钠产品纯度高(>90%),但技术普遍存在硫酸钠中钠离子的一次利用率偏低(50%~60%)、析出碳酸氢钠后溶液体系相点处于硫酸钠或复盐结晶区、无法得到高纯度硫酸铵的缺点[16]。虽然复分解反应制碱过程中存在一系列问题,但以硫酸钠与碳酸氢铵为原料制备碳酸钠联产硫酸铵方法仍最为理想[17]。

2.3 有机胺法

早期人们利用有机胺代替氨碱法中弱碱性的氨气,成功将钠离子的利用率提高至95%以上[18]。鉴于此法的显著效果,国外曾研究了有关芒硝的有机胺法制碱过程,以提高芒硝复分解法中钠离子的一次利用率。该法同样类似于以氯化钠为原料的有机胺制碱法。以环己胺与芒硝的反应过程为例,由于环己胺微溶于水,其与芒硝溶液混合后形成悬浊液,混合溶液通入标准碳化塔中吸收CO2时,环己胺随即生成易溶于水的铵盐,此时悬浊液变为均相溶液,促使碳化时碳酸氢钠结晶速度显著提高,将制得的NaHCO3经分离、洗涤和煅烧后获得纯碱。

采用芒硝有机胺法制备纯碱的工艺较为简单,并且钠的一次利用率能由原本的50%显著提升至89%,但无论是以氯化钠还是硫酸钠为原料的有机胺法中,均涉及有机胺的再生或回收较为困难、耗费较大的问题。

2.4 生物法

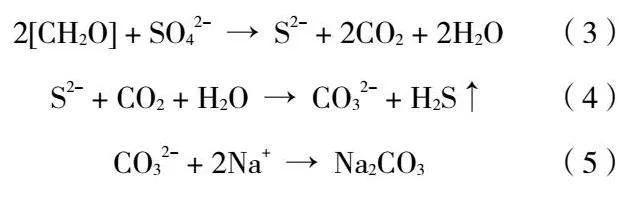

随着生物技术的蓬勃发展,人们发现了生物制碱的可能性。自然界中有硫酸盐还原菌(SRB)的存在,在土壤、海水、河水中广泛分布[19-20]。这种厌氧菌群能够通过异化作用将硫酸盐还原成S2-,在空气中CO2的作用下置换出H2S并生成碳酸盐[21]。具体反应机理为:

2[CH2O] + SO42-→ S2-+ 2CO2+ 2H2O(3)

S2-+ CO2+ H2O → CO32-+ H2S↑ (4)

CO32-+ 2Na+→ Na2CO3(5)

相关资料表明,长久以来自然界中的硫酸盐在SRB细菌的还原作用下被转化成了碳酸盐,形成了部分天然碱矿。马加迪湖中已被证明硫酸盐还原作用是形成黑泥和天然碱矿的主要原因。在拥有亚洲天然碱最大储量的河南桐柏地区,已被探明天然碱矿资源超过7200万t,共生芒硝矿资源1亿t,这2种矿物资源的共存也极大可能与硫酸盐还原作用有关。然而,发展生物制碱技术的关键在于选育出在高碱性和高盐性溶液中能快速繁殖的SRB菌种。王天贵等[22]选用从污泥样本中分离出的革兰氏阳性SRB作为初始菌株,通过逐步增加培养基中碳酸氢钠的浓度来驯化菌株。结果表明,SRB可在含1% 的Na2SO4和NaHCO3饱和的培养基中生长,该方法可实现原子经济最大化,为硫酸钠生物转化为纯碱提供了基础。利用生物法制碱的技术能够实现纯碱的清洁生产,但目前国内外在这方面的研究较少,技术发展较慢。

3 结束语

中国芒硝资源丰富,但市场容量有限,加强芒硝资源的综合利用具有极大的现实意义。开发以芒硝为原料的纯碱生产技术正在不断被研究,以期将芒硝资源优势转化为经济优势。

首先分析了传统工业制碱法的工艺及缺陷,相较而言,以芒硝为原料代替氯化钠制碱的方法表现出极大优势,有望弥补工业制碱的不足。然而经济可行的芒硝制碱工艺需要满足原料利用率高、无三废污染、工艺流程简单、投资成本低、产品质量高的严格要求。通过对布路兰法、溶液复分解法、有机胺法、生物法这4种芒硝制碱法的研究现状进行综述,发现不同的方法及工艺各有千秋,但是以上方法仅部分满足工业需求。其中,芒硝复分解法在中国进行过工业性试验,其较好的稳定性与连续性,表现出较好的发展前景,应加快这种方法的推广和应用,同时需对相关问题进行深入研究与改进。但要真正能与索尔维制碱法竞争,还有很长的路要走。

参考文献:

[1] LIU J, XU F, YUAN J S, et al. High-value conversion of Na2SO4wastewater by a continuous electrodialytic metathesis process: Effects of coexisting ions[J].Journal of Membrane Science, 2020, 615: 118584.

[2] BRUINSMA O S L, BRANKEN D J, LEMMER T N, et al. Sodium sulfate splitting as zero brine process in a base metal refinery: Screening and optimization in batch mode[J].Desalination, 2021, 511: 115096.

[3] WANG X, LIU J, JI Z Y, et al. Cost and exergy analysis on integrated process of electrodialysis metathesis - reverse osmosis - evaporation for producing K2SO4from Na2SO4[J].Desalination, 2023, 550: 116384.

[4] CHEN Q B, LI P F, WANG J Y, et al. Reclamation of sulfate-laden wastewater viaa hybrid selective nanofiltration and electrodialysis metathesis process[J].Journal of Environmental Chemical Engineering, 2022, 10(6): 108712.

[5] NAVAMANI KARTIC D, ADITYA NARAYANA B C, ARIVAZHA- GAN M. Removal of high concentration of sulfate from pigment industry effluent by chemical precipitation using Barium chloride: RSM and ANN modeling approach[J].Journal of Environmental Management, 2018, 206: 69-76.

[6]OGEDENGBE A, ACHIOBU K, SCOCCIMARROS, et al. Valorization of sodium sulfate waste to potassium sulfate fertilizer: Experimental studies, process modeling, and optimization[J].International Journal of Green Energy, 2020, 17(8): 521-528.

[7] 侯艳焕,李柳. 纯碱产业规模及生产工艺分析[J]. 天津化工,2022,36(6):32-34.

[8] WU Y F, XIE H P, LIU T, et al. Soda ash production with low energy consumption using proton cycled membrane electrolysis[J].Industrial & Engineering Chemistry Research, 2019, 58(8): 3450-3458.

[9] 尚建壮,石青松. 我国纯碱行业发展回顾及未来发展重点[J]. 化学工业,2020,38(1):13-17.

[10] BELLUSCI N, TAYLOR P R, SPILLER D E, et al. Coarse beneficiation of trona ore by sensor-based sorting[J].Mining,Metallurgy & Exploration, 2022, 39(5): 2179-2185.

[11] ZHANG X J, LI Z B. Solubility and modeling for NaHCO3and NH4HCO3crystals in the system Na+-NH4+-SO42–-Cl–-H2O from 283.15 to 323.15 K[J].Journal of Chemical & Engineering Data, 2020, 65(2): 664-677.

[12] 赵诗雅,刘琪. 通过硫酸钠制备纯碱的方法及其应用:CN115784263A[P]. 2023-03-14.

[13] 周春松,李九林,李彩慧,等. 一种利用硫酸钠和CO2生产碳酸氢铵和纯碱的设备:CN215974989U[P]. 2022-03-08.

[14] 刘应峰. 芒硝制碱技术的发展及其工业化生产中的应用[J]. 纯碱工业,2017(5):3-6.

[15] 张洋,范兵强,郑诗礼,等. 一种硫酸钠短流程制备碳酸氢钠与硫酸铵的方法:CN111039305B[P]. 2021-11-12.

[16] LI B H, ZHANG X J, LI Z B. Phase diagram for the Na2SO4-(NH4)2SO4-MEA-H2O system at elevated temperature[J].Journal of Chemical & Engineering Data, 2021, 66(8): 3012-3019.

[17] PAK K S, SON S I, LI B H, et al. Modeling and simulation for the production process of soda ash by the ammonium sulfate-soda method[J].Chemical Engineering & Technology, 2021, 44(10): 1759-1767.

[18] 刘文林,李俊,密建国,等. 环氧丙烷改性二乙烯三胺用于有机胺制碱[J]. 山西化工,2021,41(1):1-4.

[19] LI J, TABASSUM S. Synergism of hydrolytic acidification and sulfate reducing bacteria for acid production and desulfurization in the anaerobic baffled reactor: High sulfate sewage wastewater treatment[J].Chemical Engineering Journal, 2022, 444: 136611.

[20] XI Y N,bQMhdNdpVzUl3MwICPCP/dqs5oFYZeD6AYKdPbc0fio= LAN S M, LI X, et al. Bioremediation of antimony from wastewater by sulfate-reducing bacteria: Effect of the coexisting ferrous ion[J].International Biodeterioration & Biodegradation, 2020, 148: 104912.

[21] LIU H, LIU X, DING N. An innovativein situmonitoring of sulfate reduction within a wastewater biofilm by H2S and SO42-micro- sensors[J].Int J Environ Res Public Health, 2020, 17(6): E2023.

[22]ZHANG C, SHEN Y M, ZHANG X B, et al. Domesticated cultivation of alkali-tolerant sulfate-reducing bacteria using hydrogen and carbon dioxide as energy and carbon sources[J].Biocatalysis and Biotransformation, 2011, 29(4): 151-154.