基于新巴斯德象限模型的农业食品产业园创新模式研究

2024-09-20陈志峰李恺婘焦振坤张德林

摘要 在乡村振兴的背景下,农业食品产业园区已成为创新链和产业链双向“融合”的重要载体,承担着成果转化应用与产业集聚发展的使命。基于新巴斯德象限理论,围绕当前农业食品产业园规划建设中硬件、软件和斡件上存在的普遍现实问题,从理念定位、主体力量、战略路径和长效机制4个方面提出了农业食品产业园区规划建设理念的创新。最后,结合中关村现代食品营养谷总体规划实例,将此理念和思路贯穿到项目全过程,以期为今后农业食品产业园的规划建设和运营提供借鉴与参考。

关键词 乡村振兴;理论创新;园区规划;食品营养

中图分类号 TU984 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)17-0267-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.17.062

Research on Innovation Model of Agri-food Industrial Park Based on New Pasteur’s Quadrant Model—Taking the Overall Plan of Zhongguancun Modern Food Nutrition Valley as an Example

CHEN Zhi-feng, LI Kai-quan, JIAO Zhen-kun et al

(Beijing Eastmage Architectural Design Co. Ltd.,Beijing 100083)

Abstract Under the background of rural revitalization, agri-food industrial parks have become an important carrier of two-way fusion of innovation chain and industrial chain, which undertake the mission of transformation and application of resultEexSzfDy7nb3FPXpApwF0g==s and industrial agglomeration development.Based on the new Pasteur’s quadrant theory, this paper focuses on the the prevailing problems existing in the hardware, software and orgware of the current planning and construction of agri-food industrial park, and puts forward the planning and construction concept innovation of agri-food industrial park from four aspects, including concept positioning, main force, strategic path and long-term mechanism. Finally, combined with the example of the overall plan of Zhongguancun modern food nutrition valley,this concept and approach will be integrated throughout the entire process of this project, in order to provide certain reference and guidance for the planning, construction, and operation of future agricultural and food industry parks.

Key words Rural revitalization;Theoretical innovation;Park planning;Food nutrition

作者简介 陈志峰(1985—),男,山东青岛人,高级工程师,硕士,从事现代农业园区规划理论创新与实践探索研究。

收稿日期 2023-09-18

党的二十大报告提出:加快实施创新驱动发展战略,强化目标导向,提高科技成果转化和产业化水平;坚持农业农村优先发展,坚持城乡融合发展,加快建设农业强国。农业食品产业园区作为承载农业科技创新和乡村产业发展的重要载体,肩负促进产业链、创新链、人才链、资金链和服务链深度融合以实现高质量发展的重要使命。纵观全球,日本筑波科学城、美国斯坦福科学城(硅谷)的发展在某种意义上得益于巴斯德模式的形成[1]。

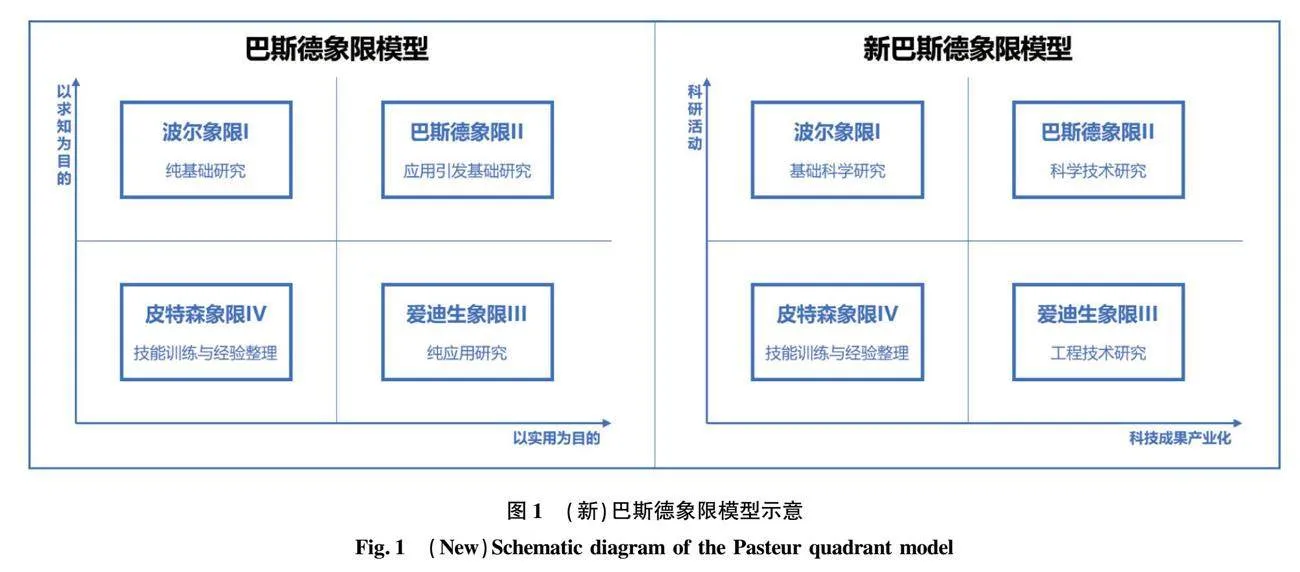

1997年,美国学者唐纳德·斯托克斯在万尼瓦尔·布什“从基础到应用”的科学发展线性模型的基础上,提出了巴斯德象限模型,该模型强调应用技术牵引的基础研究不仅与兴趣驱动的基础研究同样重要,而且有可能直接引发颠覆性观念的创新[2]。随着科学理论研究的不断深入以及国家创新战略的实施,国内学者在巴斯德象限模型的基础上,以科研活动和科技成果产业化为横纵坐标[3],形成新巴斯德象限模型。近年来,关于新巴斯德象限模型在企业创新战略、新型研发机构建立、成果转移转化等方面的应用有了不少案例研究,例如胡先杰等[4]结合巴斯德象限模型应用案例分析,概括不同发展模式下专业化众创空间的运行机制;陈红喜等[5]构建了符合新时期新型研发机构科技成果转移转化特征的新巴斯德象限,并提出当前新型研发机构科技成果转移转化的建议。余义勇等[6]依据巴斯德象限模型,提炼出了领军企业创新链的协同创新理念、模式和机制。但基于新巴斯德象模型,在强调知识、技术和人才高度集中、融合科研和生产为一体的农业食品产业园区的规划建设中的应用缺鲜有提及。

鉴于此,从当前我国农业食品产业园区建设中存在的突出问题出发,基于新巴斯德象限模型,对园区规划建设的路径和模式进行了探讨,以期为今后农业食品园区的建设提供更加具有实践意义的参考借鉴。

1 农业食品产业园区规划建设中存在的问题

通过实地走访和调研发现,国内政府主导建设的农业食品产业园区普遍“重建设、轻运营”,“人才引来留不住、科研产业两层皮、企业投资没路径、园区发展难持续”是国内大多数农业食品产业园区存在的问题[7],具体表现在以下三个方面:

1.1 硬件上——缺乏能承载技术科学研究的共性平台

对于基础研究,农业食品产业园普遍采用“拿来主义”,而缺乏与科研院校的深度参与合作,基础研究不能及时了解产业发展的技术和人才需求,导致科研和产业的耦合度不高;对于应用研究,农业食品产业园大都缺乏与技术中试放大、产业开放相关的共性平台,且中试放大环节具有长期性、不确定性、高投入、高风险性等特点,科研院校、企业和风险资本无力或者不愿单独开展中试放大,造成很多创新成果卡在“中试”环节[8],整体科技创新效能不高。

1.2 软件上——缺乏推动政企研深度融合的高效机制

受体制机制藩篱的制约,国内大多数农业食品产业园虽强调“政府引导、企业出钱、院校出力”,但以“短、平、快”的形式采取“点对点”的技术转让、委托研究和联合开发为主,以局部的、阶段性的合作来解决一般性、临时性的技术问题,政企研各方合作的人员、机构、项目、经费等都不稳定,难以实现对某些“卡脖子”技术领域的持续稳定联合研究、人才培养以及相应的知识创造、积累和共享[9],无法有效解决制约产业发展的共性问题和重大技术难题。

1.3 斡件上——缺乏能协调多主体间利益的中介组织

政企研对科技创新活动的利益诉求不同,政府关注地方经济社会发展,科研院校重视人才培养以及理论研究、应用研究和成果转化,企业重视经济效益最大化。目前,多数农业食品产业园内政企研多主体之间缺少沟通与协调的“纽带”组织[10],导致各创新主体间很难达成合作目标与价值的一致性,从源头上大大降低了农业食品产业园的创新活力。

2 基于新巴斯德模式的农业食品产业园建设思路

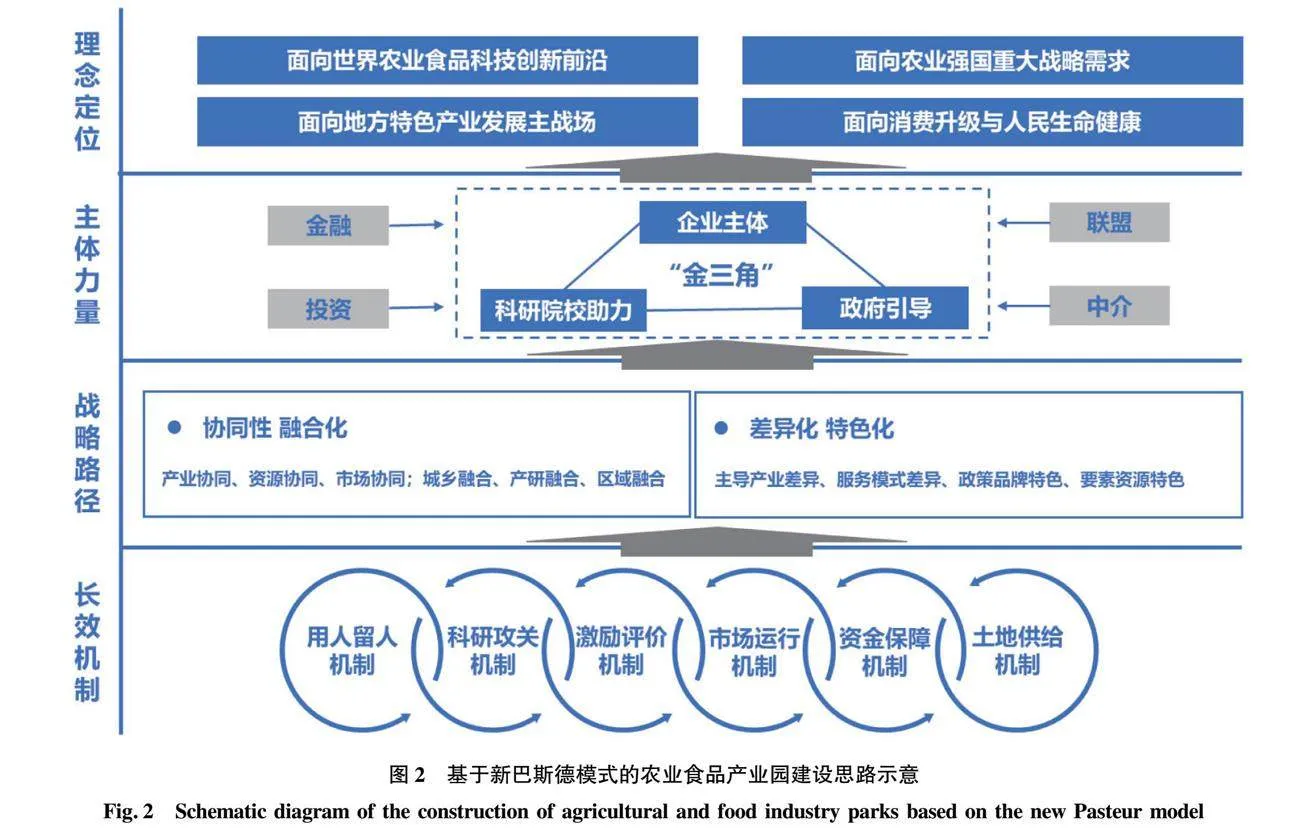

在新巴斯德象限模型(图1)的指导下,新时期农业食品产业园区的建设需在理念定位、主体力量、战略路径和长效机制等方面进行理念创新(图2)。

2.1 面向国家战略需求的理念定位

农业食品产业园区的总体定位和建设理念应坚持面向世界科技前沿、面向产业主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,与国家全面推进乡村振兴的战略部署紧密保持一致,主动承担打造农业强国的世纪重任。

2.2 聚集高水平科技创新主体力量

搭建科研创新、成果转化、中试放大、检测溯源等公共平台,形成能够集聚农业食品创新资源要素的“强磁场”,靶向引进一批国内外知名的科研院校、龙头企业,形成政府、科研院校和企业等多方主体共同参与的科技创新主体力量。

2.3 探索协同且差异化的战略路径

农业食品产业园区的建设要坚持“立足农业又跳出农业”[11],推动农业食品产业与当地的信息技术、智能制造、新能源、新材料等战略性新型产业融合发展,同时要立足当地的优势和特色,走融合化、特色化、差异化之路。

2.4 探索利于产研融合的长效机制

充分发挥好政府的组织引导作用、联盟中介的桥梁纽带作用,不断完善用人留人机制、科研攻关机制、激励评价机制、市场运行机制、资金保证机制等,加快构建政府、企业、科研院校以及中介、金融等服务机构相融相合的创新共同体,形成具有中国特色的有助于创新链与产业链高度耦合的长效机制[12]。

3 中关村现代食品营养谷规划实践

基于上述形成的农业食品产业园规划建设理论和思路,笔者将此理论运用到了中关村现代食品营养谷的规划实践中,具体如下:

3.1 项目概况

中关村现代食品营养谷位于北京市平谷区,核心区位于中关村平谷园兴谷园区,是平谷区积极落实首都“四个中心”的建设要求,按照“大安全+新平台+多主体+强产业”的发展思路,利用农业农村部—北京市人民政府政府共建农业中关村的历史契机,是坚持“四个面向”、落实健康中国战略的具体实践,瞄准“关键领域”、打造战略科技力量的有力行动,促进“交叉融合”、引领食品产业升级的核心引擎,加速“迭代升级”、满足营养健康需求的重大举措。

3.1.1 现状基础。

3.1.1.1 具备创新条件。

平谷区已与荷兰瓦赫宁根大学、中国农业大学、北京工商大学、中国食品工业协会、中国轻工业行业协会、北京食品科学研究院等众多科研院所、企业等创新主体签订了深度合作协议。同时,平谷区正在积极向农业农村部申报中国(平谷)农业食品创新产业园。

3.1.1.2 具备产业基础。

中关村现代食品营养谷内已经聚集了首农、旺旺、紫兴园、圃美多、苏坨、味食源等30多家食品企业,涵盖了传统食品生产、中央厨房、预制菜、食品调味、蛋白研制等多个领域,2022年,食品企业实现产值33.5亿元。京津冀唯一的国家骨干冷链物流基地——马坊物流基地逐步健全完善,可构建“大农业—大食品—大物流”融合发展的格局。

3.1.1.3 具备政策优势。

除中关村科学城“1+5”系列政策外,可享受《北京市关于加强推进农业中关村建设的十条政策措施》以及平谷区层面出台的32项产业、人才政策。

3.1.2 问题挑战。

中关村现代食品营养谷在原兴谷经开区的基础上升级转型,主要面临着4个方面的问题和挑战。一

是科技创新的战略支撑作用还未显现,即创新链、产业链和

价值链相互依存、相互促进、协同联动、同向发力并加速迸发出全新动能的效果还未充分呈现。二是整体发展攻关的方向和领域尚不聚焦,科研攻关和产业发展的方向及领域整体不够聚焦和清晰,产业间的链条协作和交流机制难以快速建立。三是农食之间的互融互促路径尚未打通,食品与营养健康产业对全区农业提质、农民增收的引领和带动作用不够,农业科技、农业生产对食品与营养健康产业的渗透和推动力度不足。四是资源要素紧缺带来的限制依然存在,与全国大多数农业食品产业园相比,土地空间资源相对紧缺,与中关村科学城其他园区相比,存在人才吸引集聚能力低、科技创新基础薄弱等自身发展瓶颈。

3.2 战略定位

3.2.1 项目定位。

以高质量保障首都营养健康食品供应为发展底线,立足平谷、服务京津冀、辐射全国、引领全球,汇聚数据链、整合政策链、联接创新链、激活资金链、培育人才链、集聚产业链、完善服务链,不断释放创新创造活力,将中关村现代食品营养谷建设成为营养健康科技集聚、孵化、中试基地,营养健康活力型创新企业总部基地,高端食品全景消费及展示交易基地,政策与机制先行先试的营养健康创新特区(三基地一特区)。

3.2.2 发展目标。

坚持国际视野、首都标准、平谷特色,高点站位、高标定位、高质推进、高度协同,聚焦由“1”至“100”科技创新、成果转化、技术应用,分“夯实基础”“全力攻关”“完善生态”三阶段建设中关村现代食品营养谷,力争到2035年,将其建成全球食品营养领域前沿技术、核心产品、新兴产业的“策源地”(图3)。

3.2.3.1 整体格局——“三区联动、多园提升”。

按照全区一盘棋的思路,通过峪口—兴谷—马坊三区联动发展,构建“三区联动、多园提升”的发展格局,协同构建大农业—大食品—大物流全产业链条发展的“平谷模式”,引领带动全国传统农业食品产业园区“高端化、智能化、精准化、绿色化”转型升级。

3.2.3.2 兴谷园区——“内核—基础—延伸”创新生态。

以“应用研究+开发研究”为目标,打造由公共科研平台、联合试验平台等构成的“知识内核”,围绕知识内核布局“企业总部及研发中心、技术交易与产品中试中心,创新创业及孵化中心、食品安全及检验检测中心”等作为“基础圈层”,外围配套设置居住、商贸、金融、生产、交流等功能作为“延伸圈层”。

3.3 规划方案

3.3.1 发展主线。

从全球科技创新前沿领域、我国面临的“卡脖子”领域、市场增速快的细分领域、资本关注的热点领域、首都支持的产业领域5个维度综合考量,将中关村现代食品营养谷应以促进食品与营养健康创新链、产业链、供应链和服务链深度融合为“核心主线”;以基因编辑、生物合成等生物技术、大数据、物联网等信息技术、3D打印等智能制造技术为“底层支撑”;以核心技术、关键工艺、重要装备、特色产品的攻关、研发、集成、中试和生产为“有力抓手”;以“标准、技术、装备、工艺、模式”成套化输出,与京津冀乃至全国共建智能化、柔性化、标准化、可追溯的食品创新链、产业链和供应链,为首都提供更优质、更安全、更美味的产品为“最终目的”。食品营养谷遵从前瞻性、差异性、协同性三方面原则实施策略,瞄准发展前沿技术,提供特色服务,协同创新,多措并举实现发展目标(图4)。

3.3.2 任务举措。

基于中关村现代食品营养谷的总体定位、发展目标、战略布局和实施策略,未来将围绕重点五大任务开展持续优化提升。

3.3.2.1 搭建奠定未来发展内核的共性平台体系。

搭建公共科研与技术创新平台、概念验证与成果转化平台、创新创业与产业孵化平台、中试放大与产业开发平台、食材共配与冷链物流平台、检测认证与安全溯源平台等,构建基于“基础研究-技术攻关-成果转化-产品开发-市场推广”的平台生态,吸引北京食品营养与人类健康高精尖创新中心等国内产学研紧密衔接的科技创新力量集聚。

3.3.2.2 聚力攻关营养健康领域的关键核心技术。

成立一批企业主导的创新联合体、新型研发机构,设立一批“跨区域、跨行业、跨学科、跨国界”战略创新组织,采用“揭榜挂帅”“赛马制”等新机制,围绕预制菜及智慧供应链、生物合成新食物资源、活性因子/功能性食品创制、绿色减损加工、食品营养靶向定制等“卡脖子”技术开展联合攻关。

3.3.2.3 培育助推区域经济发展的特色产业集群。

立足现有产业基础和发展条件,按照“科技含量高、产业附加值大、资源依赖性少、环境友好性强”的要求,选择“预制菜、替代蛋白、精准营养、功能性基料和智能装备”5大特色产业赛道,加快园区载体建设,做好企业落地服务,招引一批“创新能力强、发展前景好、带动潜力足”的企业落地,培育区域新的经济增长点。

3.3.2.4 构建具有平谷特色的农食融合发展生态。

加强与京平物流枢纽联动发展,制定预制菜标准体系,以智能化、信息化为统领,在京津冀范围内建立一批全程可追溯的农产品标准化生产基地、农产品产地冷藏保鲜设施、预制菜生产基地和预制菜冷链集配中心,打通“田间-车间-体验间-舌尖-心间”,构建农食深度融合的大农业-大食品-大物流产业生态。

3.3.2.5 培育营养健康文化展示与体验消费场景。

充分挖掘首都饮食文化资源,将平谷的特色、历史、文化等有机地融入消费场景建设中,打造集历史风貌、品牌购物、美食品鉴、休闲娱乐、文化创意和交互体验于一体的食品界的“奥特莱斯”,培育“尚食谷”品牌,实现“游玩在平谷、吃喝在‘营养谷’”,助力世界休闲谷建设。

3.3.3 支撑保障。

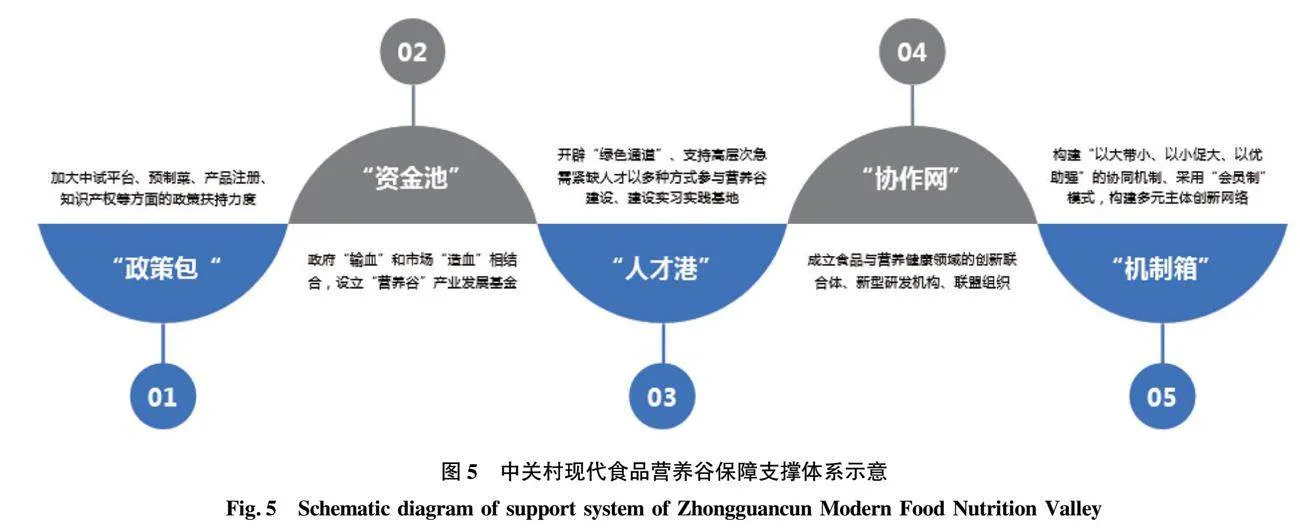

借鉴美国硅谷、荷兰食品谷、北京中关村、上海张江等的发展经验,在丰富“政策包”、设立“资金池”、打造“人才港”、成立“协作网”、完善“机制箱”5大方面加大保障支撑力度(图5),确保各项发展目标、主要任务、重点项目等既定方针有序推进,营造国际一流营商环境,争当改革排头兵、创新试验田。

4 结论与展望

基于新巴斯德象限模型规划建设的中关村现代食品营养谷,其科技创新、中试转化、产业发展的效率显著提升,国内品牌知名度以及对市场主体的吸引力大大提高,目前正处于一个快速、良性的发展轨道,可为国内其他农业食品产业园区的规划建设提供一定的参考和借鉴。但因国内农业食品产业园区的区位交通、实施主体、建设时间等条件均不同,故该理论模型和规划体系是否具备广泛的推广性和应用性有待进一步研究。

参考文献

[1] 梁佳慧,陈强.日本筑波科学城科技创新的巴斯德模式分析[J].上海质量,2022(3):24-26.

[2] 张慧琴,王鑫,王旭,等.超越巴斯德象限的基础研究动态演化模型及其实践内涵[J].中国工程科学,2021,23(4):145-152.

[3] 刘则渊,陈悦.新巴斯德象限:高科技政策的新范式[J].管理学报,2007,4(3):346-353.

[4] 胡先杰,万国新.基于巴斯德象限的我国专业化众创空间发展模式研究[J].创新科技,2020,20(3):33-41.

[5] 陈红喜,姜春,袁瑜,等.基于新巴斯德象限的新型研发机构科技成果转移转化模式研究:以江苏省产业技术研究院为例[J].科技进步与对策,2018,35(11):36-45.

[6] 余义勇,杨忠.如何有效发挥领军企业的创新链功能:基于新巴斯德象限的协同创新视角[J].南开管理评论,2020,23(2):4-15.

[7] 黄梁.我国农业科技园区发展演变、问题与发展路径[J].农业经济,2021(1):15-17.

[8] 范文博.中试产业生态基地体系建构的理论、经验启示及成都路径[J].决策咨询,2023(4):19-23.

[9] 陈艺丹,洪帅,田学斌.基于政企研三方博弈视角的科技成果转化主体行为策略研究[J].河北经贸大学学报,2023,44(5):26-35.

[10] 刘婧.农业科技成果转化中介服务机构的作用与发展方向[J].黑龙江农业科学,2017(5):137-139.

[11] 陈秧分,刘玉,王国刚.大都市乡村发展比较及其对乡村振兴战略的启示[J].地理科学进展,2019,38(9):1403-1411.

[12] 袁伟民,赵泽阳,桂梓珍.农业产业链与创新链的协同过程、协同类型及协同模式:以花生产业为例[J].河北农业大学学报(社会科学版),2022,24(4):87-96.