数字乡村发展对县域经济增长的影响实证研究

2024-09-20黄异诗谭俊华

摘要 为探究数字经济发展对县域经济增长的影响,利用2019年1 571个县市的截面数据并与2019年数字乡村指数相匹配后,采用了可行广义最小二乘法(FGLS)进行了实证分析。结果表明:数字乡村发展显著促进了县域经济的发展。探讨数字乡村建设不同维度时发现,不同维度对县域经济增长影响程度各不相同,其中,数字基础设施对县域经济的影响最大。从数字乡村建设在县域技术升级中介效应的视角进一步验证发现,数字乡村发展通过技术进步,发展智慧农业,从而显著促进了县域经济的发展。据此,提出了相关政府应大力支持技术创新,激发县域传统产业数字化转型与创新活力,形成新竞争优势与增长点,使县域经济发生质量变革、效率变革、动力变革的建议。

关键词 县域经济;数字乡村;数字经济;经济增长

中图分类号 F323 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)17-0206-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.17.048

An Empirical Study on the Impact of Digital Rural Development on County Economic Growth

HUANG Yi-shi, TAN Jun-hua

(School of Economics and Management,Yangtze University, Jingzhou, Hubei 434000)

Abstract In order to explore the impact of digital economy development on county economic growth, this paper uses the cross-section data of 1 571 counties and cities in 2019 and matches it with the digital countryside index in 2019, and adopts the feasible generalized least square method (FGLS) for empirical analysis. It is found that the development of digital countryside significantly promotes the development of county economy. When discussing the different dimensions of digital rural construction, it is found that different dimensions have different impacts on county economic growth, among which digital infrastructure has the greatest impact on county economy. From the perspective of the intermediary effect of digital village construction on county technology upgrading, this paper further verifies and finds that the development of digital village has significantly improved the development of county economy through technological progress and the development of smart agriculture. Based on this, the relevant government should vigorously support technological innovation, stimulate the digital transformation and innovation vitality of traditional industries in counties, form new competitive advantages and growth points, and make the county economy change in quality, efficiency and power.

Key words County economy;Digital village;Digital economy;Economic growth

作者简介 黄异诗(1999—),女,湖北恩施人,硕士研究生,研究方向:农业经济问题。

通信作者,副教授,从事农林经济研究。

收稿日期 2023-09-22;修回日期 2023-10-18

2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《数字乡村建设发展战略纲要》,明确数字乡村是乡村振兴战略方向,是数字中国建设的重要内容。2020年发布《关于开展国家数字乡村试点工作的通知》,积极推动国家数字乡村建设。2022年1月,《数字乡村建设行动计划》发布,明确以解放和发展数字生产力、激发乡村振兴内生动力为主攻方向,为推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐、数字中国建设取得新成效提供有力支撑。

自中央提出数字乡村发展战略后,国内学者对数字乡村相关研究多侧重从理论层面进行研究,例如总结发达国家数字乡村发展经验[1],归纳数字乡村建设的实践及路径[2],剖析数字乡村发展的底层逻辑[3],以及提出中国数字乡村建设的优化路径[4]。为数不多的研究则是从宏观层面来探究数字乡村发展对于收入增长[5]、消费升级[6]以及产业结构升级等方面的影响[7],目前还没有文献着眼于在全国县域层面上分析数字乡村发展如何促进县域经济增长。在《数字乡村建设指南1.0》中明确指出,数字乡村建设的主战场应该在县域,而相关实证研究多以各省为基本分析单元,以此导致了结论与事实存在偏差和不一致的风险。

在县域经济发展研究中,目前相关研究文献已十分丰富。基于产业特征视角分析研究对县域经济发展的效应。例如农产品加工集聚[8-9]、产业效应[10]、产业结构[11-12]等。另有部分学者从外部环境入手,因其外部发展环境作为一个包括经济、政策、技术、金融等多种因素在内的复杂社会系统,其有利的外部环境是推动县域经济发展的主要动力。在外部环境影响中主要从金融、财政和政策的角度来分析[13-15]。刘冲等[16-17]表示,显示了在不同金融状态及经济基础的作用下,会给县域经济带来不一样的“赐福”效果。此外,还有理论上相关研究,例如对乡村振兴的推动作用[18-19]。在宏观层面上,关于电商对“数字鸿沟”的解决,部分学者从理论和实证角度分析了县域资本投入、劳动力水平、技术进步对县域经济增长的突出作用[20]。

笔者从数字乡村建设的发展大局出发,在理论分析的基础上,依托数字乡村指数对数字乡村建设能否带动县域经济增长进行了实证研究,并分别对数字乡村指数的4个维度在县域经济增长之间的影响程度进行了更细致的探讨。从数字乡村建设在县域技术升级中介效应的视角进一步进行了论述,为数字乡村建设的加速发展提供了思路。

1 理论分析与假设

1.1 农村数字基础设施

农村数字基础设施是指在农村地区建设和使用的网络、数据、云计算、物联网、人工智能等数字技术和设备,以及由此形成的数字平台、服务和生态系统。一方面,农村经济数字化可以提升县域农业的竞争力和创新力。通过数字技术的应用,可以实现县域农业的精准化、智能化、绿色化转型,提高农业生产效率,降低成本,优化产品质量,提升食品安全水平;另一方面,可以促进传统农业与现代农业、一二三产业融合创新、催生新业态、新模式,打造县域特色优势农业和品牌。

1.2 乡村数字经济化

乡村经济数字化是指利用数字技术和平台,可以提升农业生产效率和质量,拓展农产品销售渠道,丰富农村公共服务和文化生活,促进农民增收和推进乡村振兴的过程,同时乡村经济数字化可以提高县域民生的便利性和幸福感。

1.3 乡村治理数字化

乡村治理数字化是指利用现代信息技术和平台,提升乡村治理能力和效率,推动乡村公共服务、社会管理、民主参与、法治建设等领域创新优化,促进乡村振兴和县域经济发展的过程。通过数字技术的赋能,可以实现县域公共服务的便捷化、精准化,提升教育、医疗、社保、法律等领域的服务水平和覆盖范围,满足农民群众多样化的需求和期待。同时,可以丰富县域文化生活的多彩性和活力性,传承弘扬乡村文化遗产和特色资源,激发农民群众的文化自信和创造力。

1.4 乡村生活数字化

在生活方面,数字乡村的发展改善了农村居民的生活品质。通过数字技术,农村居民可以方便地获取教育、医疗和其他公共服务,提高生活的便利性和质量。此外,数字乡村还鼓励和支持农村地区的文化传承和旅游发展,丰富了农村居民的生活体验。

综上所述,数字乡村发展的经济、治理和生活等领域对县域经济增长均有促进作用,但各自的影响程度不同,需要进一步优化数字基础设施建设,加强数字技术应用和创新,以实现数字乡村对县域经济的更大推动作用。基于以上4个方面,提出假设H1。

H1:数字乡村通过数字基础设施以及经济、治理和生活数字化推动县域经济增长,但不同领域的效果有所不同。

数字经济作为一种新的经济形态,其与实体经济深度融合将是未来最具理想化的投资方向,给国家构建竞争新优势带来了巨大动能,同时也势必刺激关键性经济结构变革。它能打破固有的时空限制和传统产业的界限。通过云计算和大数据的支持,企业可以实现远程办公、虚拟合作和远程销售等,不再受到地理位置的限制。这为县域产业集群的发展提供了新的机会,并能够将优势资源和产业链延伸出去,实现更大规模的生产和市场化,从而推动县域经济的发展。最后,数字经济为乡村注入了新活力,同时为乡村振兴提供了新的发展契机。基于此,提出假设H2。

H2:数字乡村发展水平越高,县域经济水平越高。

数字乡村以技术创新为抓手,积极影响县域经济。数字化治理方面,数字化手段实施服务的村级综合服务站点有48.3万个,行政村覆盖率高达86.0%。在数字经济驱动下乡村治理水平持续提升。另外,在智能农机具的开发和应用方面也取得了重大进展,实现了智慧农场的多点突破和畜禽养殖的数字化及规模化、标准化同步增长。因而数字乡村的发展可以利用关键的技术支撑,以此促进县域经济的发展。基于此,提出假设H3。

H3:数字乡村发展通过技术进步,推动了县域经济发展。

2 研究设计

2.1 数据来源

该研究数据主要来源于北京大学《县域数字乡村指数(2019年)》以及《中国县域统计年鉴(县市卷)——2019》,分别用来描述核心解释变量县域的数字乡村发展水平,被解释变量县域经济,以及中介变量技术升级,控制变量基础设施、人口密度、人力资本水平、城镇化水平、政府干预程度。指数包括数字乡村总指数和4个一级指标,分别是农村基础设施数字化指数、农村经济数字化指数、农村治理数字化指数和农村生活数字化指数。按照县域和年份进行精确匹配,最终得到了1 571个县或县级市的样本。该数据集有利于从县域层面分析数字乡村建设对县域经济的影响,通过该指数的构建和相关数据集的分析,可以更好地了解数字乡村建设在不同县域的推进情况,这些分析结果将为数字乡村建设提供指导,同时也为相关部门和决策者提供决策依据,以推动乡村的全面数字化转型。

2.2 变量说明

2.2.1 被解释变量。

该研究被解释变量为县域经济增长,GDP对于测度地区经济综合实力有较好的代表意义,借鉴汪雯羽等[21]的研究,用县域人均GDP的自然对数衡量来描述县域经济增长。

2.2.2 解释变量。

解释变量为数字农村发展。参考当前数字乡村发展主流观点,从数字乡村基础设施、数字乡村产业数字化、数字乡村治理数字化、数字乡村生活数字化4个维度(一级指标)来构建数字乡村建设指数。在表1所构建数字乡村建设指标体系的基础上,利用熵值法对总指数指标权重系数进行了确定,最后对样本县域数字乡村建设指数进行了测度。具体指标见表1。

2.2.3 中介变量。

产业结构升级(Upg)。产业结构升级就是产业结构由农业化到工业化、再到服务化、信息化演变。该研究以各县域第三产业产值占第二产业产值的比重作为测度指标[22]。

2.2.4 控制变量。

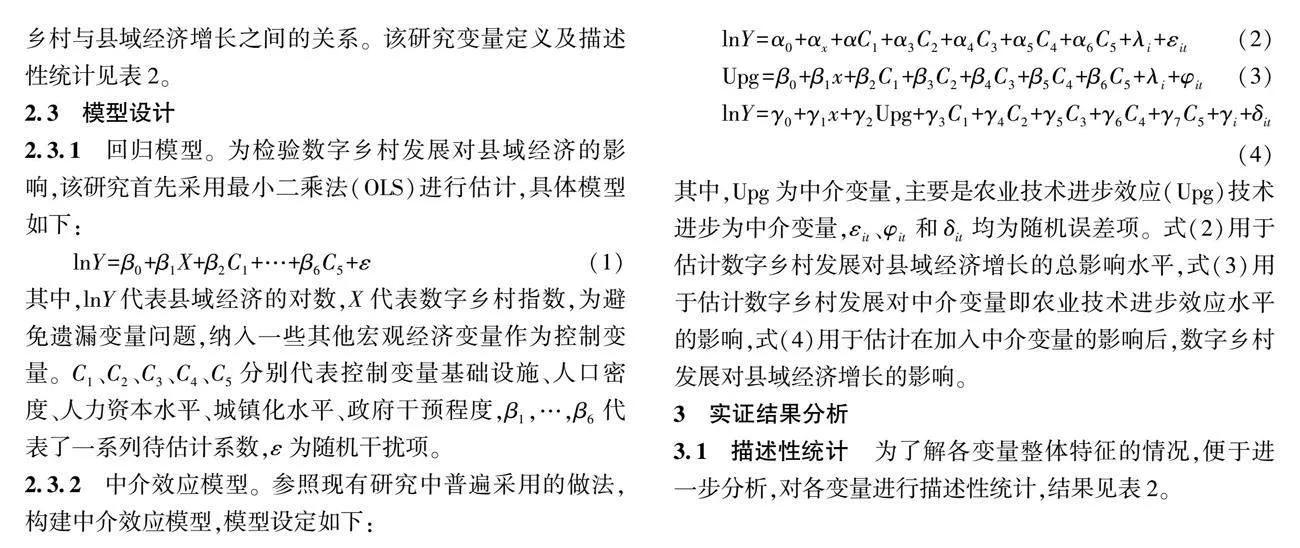

借鉴王伟等[8]和孙学涛等[23]对县域经济的研究成果,为了避免遗漏变量,融入一些其他宏观经济变量作控制变量,具体包括县域基础设施、人口密度、人力资本水平、城镇化水平和政府干预程度。从县域尺度分析了数字乡村与县域经济增长之间的关系。该研究变量定义及描述性统计见表2。

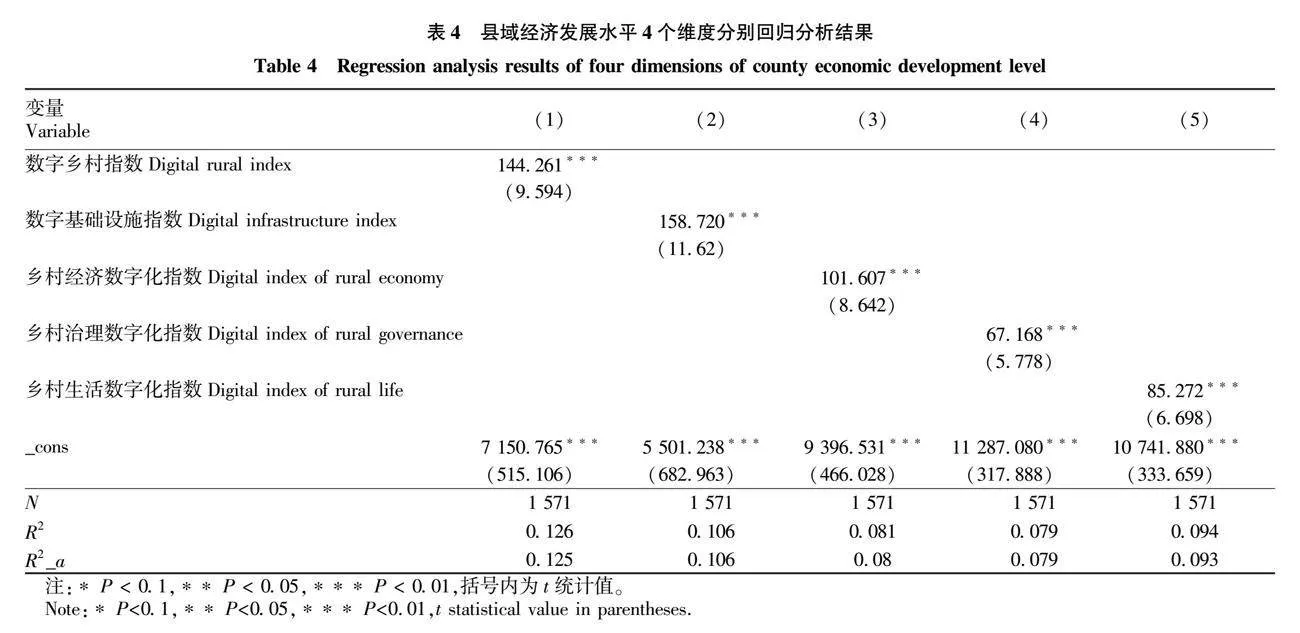

2.3 模型设计

2.3.1 回归模型。

为检验数字乡村发展对县域经济的影响,该研究首先采用最小二乘法(OLS)进行估计,具体模型如下:

lnY=β0+β1X+β2C1+…+β6C5+ε(1)

其中,lnY代表县域经济的对数,X代表数字乡村指数,为避免遗漏变量问题,纳入一些其他宏观经济变量作为控制变量。C1、C2、C3、C4、C5分别代表控制变量基础设施、人口密度、人力资本水平、城镇化水平、政府干预程度,β1,…,β6代表了一系列待估计系数,ε为随机干扰项。

2.3.2 中介效应模型。

参照现有研究中普遍采用的做法,构建中介效应模型,模型设定如下:

lnY=α0+αx+αC1+α3C2+α4C3+α5C4+α6C5+λi+εit(2)

Upg=β0+β1x+β2C1+β3C2+β4C3+β5C4+β6C5+λi+φit(3)

lnY=γ0+γ1x+γ2Upg+γ3C1+γ4C2+γ5C3+γ6C4+γ7C5+γi+δit(4)

其中,Upg为中介变量,主要是农业技术进步效应(Upg)技术进步为中介变量,εit、φit和δit均为随机误差项。式(2)用于估计数字乡村发展对县域经济增长的总影响水平,式(3)用于估计数字乡村发展对中介变量即农业技术进步效应水平的影响,式(4)用于估计在加入中介变量的影响后,数字乡村发展对县域经济增长的影响。

3 实证结果分析

3.1 描述性统计

为了解各变量整体特征的情况,便于进一步分析,对各变量进行描述性统计,结果见表2。

3.2 模型回归分析

表3报告了多元基准回归模型的边际效应估计值,其中解释变量为县域经济,核心解释变量为数字乡村建设。由表3可知,数字乡村总体水平的系数为正,

且在0.01显著性水平通过了统计检验,说明数字乡村建设对县域经济增长具有较强的推动作用,符合县域发展的实际情况。数字乡村建设影响县域经济的边际效应系数为

0.204,即在控制了基础设施、人力资本、城镇化、政府干预等因素后,数字乡村建设每增加1个单位,农民创业概率平均增加20.4%,具有经济学意义。同时各变量平均共线性程度达到2.970,VIF值均小于10,模型共线性较小,以上均说明模型构建合理,变量选取恰当。假设H1得到验证。

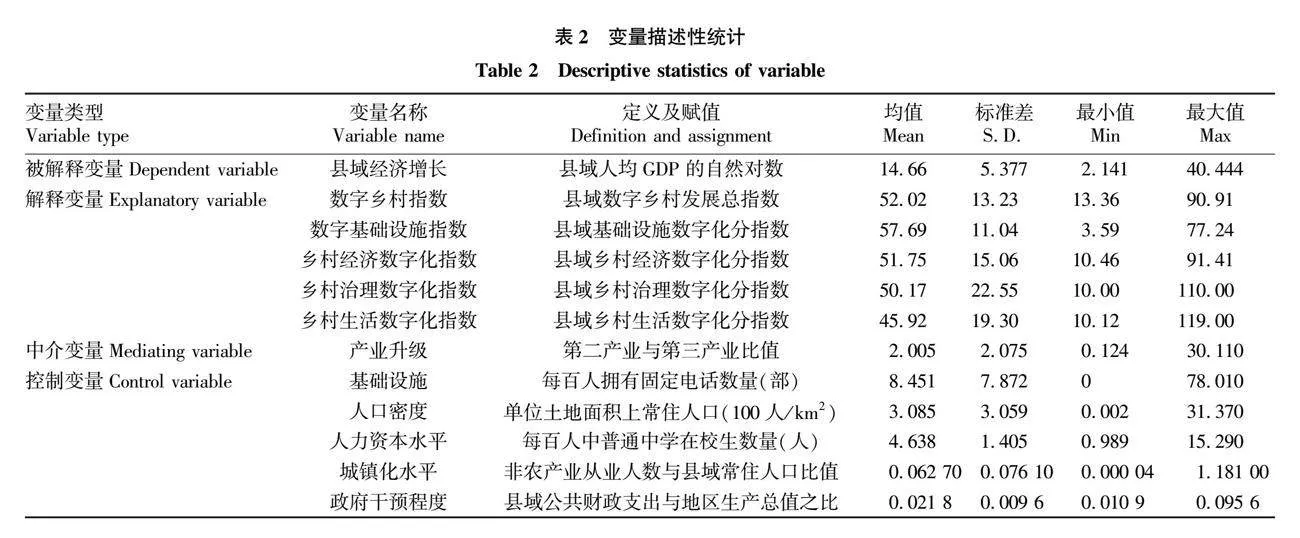

3.3 进一步回归分析

对比分析我国各县域乡村数字发展指数结果,对计量模型进行进一步基础回归、稳健性检验,检验数字乡村发展指数的不同维度视角、不同样本区间视角进行异质性及稳健性分析。

表4列(2)~(5)进一步验证了数字乡村建设4个子维度对县域经济发展影响的估计结果。数字基础设施、经济数字化、治理数字化和生活数字化的影响系数均显著为正。其中,数字基础设施对县域经济的影响最大,每提升1个单位,县域经济将增加1.587 20%;其次是农村经济数字化、生活数字化和治理数字化,每提升1个单位,农民收入将分别增加1.016 07%、0.671 68%和0.852 72%。至此,假设H2得到验证。其中数字乡村指数、乡村经济数字化指数和数字基础设施指数显著性最强。由于数字要素的可复制性、共享性及重复使用的特性,数字化一定程度上突破了传统经济学的资源稀缺性和排他性限制,降低生产成本;与此同时,数字要素与资本、劳动、技术要素的融合,也激活了其他要素,使各要素的边际报酬增长率提高,数字技术拓展了传统农业经济增长理论的内涵。同时实证结果显示,乡村治理数字化指数的影响相对最弱。现有文献也表明,现阶段乡村经济数字化仍然是数字乡村发展的短板,应立足需求大力推进。同时利用互联网,建立县(市)、乡(镇)、村3级政务服务平台,提供即“互联网+政务”服务。将党务、政务、财务等信息在网上公开,实施政务服务“网上办、掌上办、一次办”,提高村民办事效率,节省进城往返成本。通过“智慧乡村”综合服务平台,推进村务综合管理,让群众网上议事、网上监督,完善村民自治形式;利用智能移动法务调解系统,为村民提供网上法律咨询、法律援助、维权指引、视频调解等线上服务,提升基层网络化治理水平,拓宽沟通渠道,畅通社情民意,构建和谐乡村。拓宽沟通渠道,畅通社情民意,构建和谐乡村。

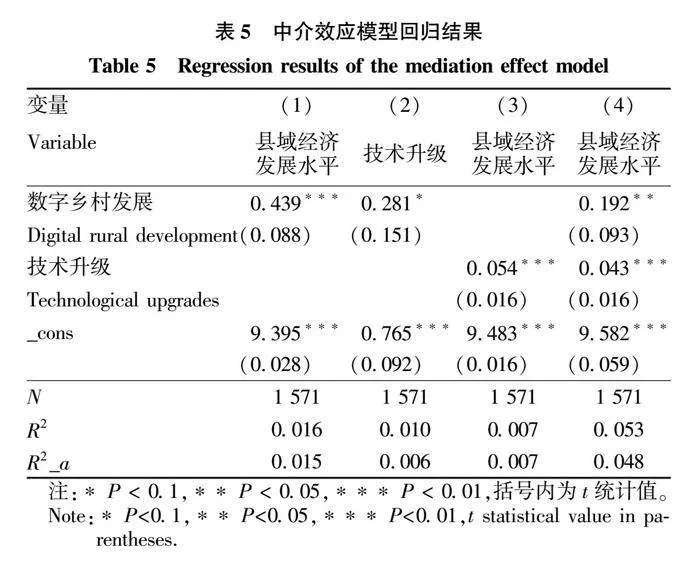

3.4 中介效应模型

该研究运用中介效应模型考察了数字乡村发展是否可以通过产业结构升级来促进县域经济增长。其中,数字乡村发展与县域经济的中介变量。回归结果如表5所示,表5列(1)(2)表示数字乡村指数与县域经济增长和产业结构升级之间的关系,列(4)表示数字乡村发展与产业结构升级条件下县域经济增长之间关系。由此可见,数字乡

村发展对于县域经济增长与产业结构升级具有显著正向作

用,且加入了产业结构升级之后,数字乡村发展与县域经济

增长之间仍存在显著正向关系,表明数字乡村发展可以通过带动产业结构升级来拉动县域经济增长,假设H3得到验证。

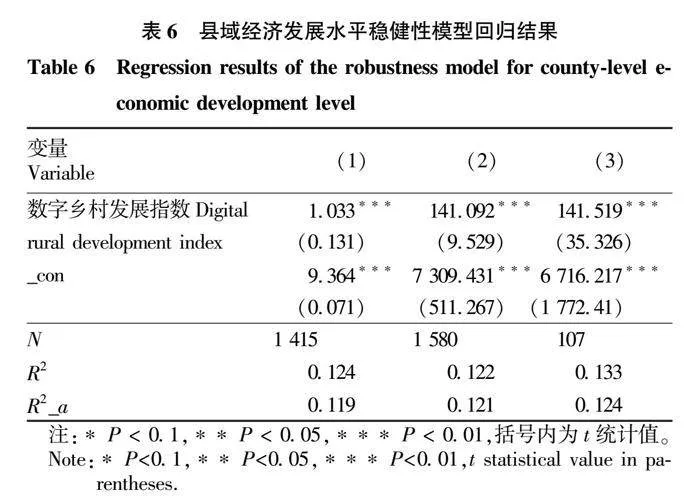

3.5 稳健型检验

该研究采用替换解释变量样本数量的方式对模型(1)的估计进行稳健性检验。首先对原样本进行了处理,剔除了截面数据样本中最大5%与最小5%的样本,组建了一个新数据集以此来证明文中估计的稳健性。其次,替换解释变量时间样本,数据集为2018年截面数据,数字乡村发展指数与县域相匹配最终获得1 580个县或县级市的样本。最后,对2018年截面数据的1 580个样本进行了处理,剔除了最大5%与最小5%的样本,组建了一个新数据集以此来证明文中估计的稳健性,最后重新估计模型(1)分别得到结果如表6列(1)、(2)、(3)3个稳健性结果。从检验结果可知,无论怎样替换解释变量样本,数字乡村发展对县域经济发展水平变量在0.01水平仍产生显著的正向影响,表明基准模型估计结果具有较强的稳健性。

4 结论与政策启示

4.1 结论

推进共同富裕,是中国式现代化所面临的一个重要问题。数字化赋能能够为坚实推进共同富裕提供一种可能途径。该研究以2019年1 571个县域作为样本,基于数字乡村基础设施建设,数字乡村产业数字化状况,数字乡村治理状况以及数字乡村生活数字化状况4个维度,构建数字乡村建设指数,以县域经济发展为切入点,对数字乡村建设促进共同富裕的作用机理进行实证研究。研究得出的主要结论有:第一,数字乡村建设可以通过改善数字基础设施建设和数字化治理,推动农村居民的生活数字化、实现农村产业数字化,进而实现有效的产业发展,促进经济增长,帮助实现共同富裕。第二,产业结构升级对数字乡村建设促进县域经济发展具有显著的中介效应。

4.2 政策启示

根据研究结论得出了一些具有较高价值的政策启示:一是数字农村经济能够降低交易成本、提升全要素生产率、激发县域传统产业数字化转型与创新活力,形成新竞争优势与增长点,使县域经济发生质量变革,效率变革,动力变革。二是农村数字经济能够促进公共服务模式的革新,加速远程医疗和远程教育资源的建设,促进基本公共服务均等化和城乡居民生活质量的改善。三是在助推县域生态文明建设中。数字乡村经济能够推动县域传统产业低碳化、绿色化、循环化转型,强化对县域生态环境的监督与管理,使县域经济发展和生态保护协调统一。四是县域城乡一体化建设。数字乡村经济能够突破时空限制与产业界限,使数据要素资源在城乡之间自由流动与优化配置,促进城乡产业深度融合与数字经济在城乡之间循环发展,推进城乡居民收入差距的缩小与共同富裕。五是在新时期经济发展中,中国县域经济“融资难”和“融资贵”现象日益凸显,急需加快推进县域经济发展,从而推动乡村振兴,实现共同富裕。

参考文献

[1] 梅燕,鹿雨慧,毛丹灵.典型发达国家数字乡村发展模式总结与比较分析[J].经济社会体制比较,2021(3):58-68.

[2] 徐琴.数字乡村建设的分类实践:理由证成、经验探索与可能困境[J].电子政务,2023(5):16-28.

[3] 李丽莉,曾亿武,郭红东.数字乡村建设:底层逻辑、实践误区与优化路径[J].中国农村经济,2023(1):77-92.

[4] 曾亿武,宋逸香,林夏珍,等.中国数字乡村建设若干问题刍议[J].中国农村经济,2021(4):21-35.

[5] 齐文浩,李明杰,李景波.数字乡村赋能与农民收入增长:作用机理与实证检验:基于农民创业活跃度的调节效应研究[J].东南大学学报(哲学社会科版),2021,23(2):116-125,148.

[6] 汪亚楠,王海成.数字乡村对农村居民网购的影响效应[J].中国流通经济,2021,35(7):9-18.

[7] 陶涛,樊凯欣,朱子阳.数字乡村建设与县域产业结构升级:基于电子商务进农村综合示范政策的准自然实验[J].中国流通经济,2022,36(5):3-13.

[8] 王伟,朱一鸣.普惠金融与县域资金外流:减贫还是致贫——基于中国592个国家级贫困县的研究[J].经济理论与经济管理,2018(1):98-108.

[9] 陈乐.集聚经济影响城市经济增长的理论基础与实证研究:文献述评与展望[J].地理科学进展,2022,41(7):1325-1337.

[10] 黄勇,易法海.县域经济差异:基于基尼系数的产业分解[J].农业技术经济,2014(9):32-38.

[11] 唐红涛,陈欣如,张俊英.数字经济、流通效率与产业结构升级[J].商业经济与管理,2021(11):5-20.

[12] 冯素玲,许德慧.数字产业化对产业结构升级的影响机制分析:基于2010—2019年中国省际面板数据的实证分析[J].东岳论丛,2022,43(1):136-149.

[13] 刘纪鹏.高度重视县域经济发展中的金融问题[J].财政研究,2012(8):33-36.

[14] 贾晋,李雪峰,刘莉.“扩权强县”政策是否促进了县域经济增长:基于四川省县域2004—2012年面板数据的实证分析[J].农业技术经济,2015(9):64-76.

[15] 徐春华.资本技术构成、政府财政支出与贫困县域经济增长[J].财政研究,2021(4):64-75.

[16] 刘冲,刘晨冉,孙腾.交通基础设施、金融约束与县域产业发展:基于“国道主干线系统”自然实验的证据[J].管理世界,2019,35(7):78-88,203.

[17] 张珩,罗博文,程名望,等.“赐福”抑或“诅咒”:农信社发展对县域经济增长的影响[J].中国农村经济,2021(3):86-105.

[18] 谷家栋.城乡互动 促进县域经济发展[J].宏观经济研究,2003(4):49-50,55.

[19] 黄祖辉,宋文豪,叶春辉,等.政府支持农民工返乡创业的县域经济增长效应:基于返乡创业试点政策的考察[J].中国农村经济,2022(1):24-43.

[20] 高京平,孙丽娜.数字经济发展促进我国产业结构升级的机理与路径[J].企业经济,2022,41(2):17-25.

[21] 汪雯羽,贝多广.数字普惠金融、政府干预与县域经济增长:基于门限面板回归的实证分析[J].经济理论与经济管理,2022,42(2):41-53.

[22] 孙伟增,牛冬晓,万广华.交通基础设施建设与产业结构升级:以高铁建设为例的实证分析[J].管理世界,2022,38(3):19-34.

[23] 孙学涛,于婷,于法稳.数字普惠金融对农业机械化的影响:来自中国1869个县域的证据[J].中国农村经济,2022(2):76-93.