促进学生推理能力发展的小学数学运算教学策略

2024-09-19刘霞

摘要:数的运算重点在于理解算理、掌握算法,感悟数的运算以及运算之间的关系,体会数的运算本质上的一致性,发展运算能力和推理意识。在运算教学中,教师要创设合理的情境,引导学生发现和提出问题,并从这些问题中梳理和聚焦一两个能逼近本节课核心内容的问题。学生通过思考和探究问题,把所得所惑与同伴分享,在分享中得到别人的欣赏和建议,获得成功的体验。经过启思提问,激活课堂;探究发现,智慧分享;模型建构,理解深化;思维拓展,素养提升四个环节的层层递进,能够促进学生推理能力的发展,使学生形成规范化思考问题的品质。

关键词:运算教学;启思提问;探究发现;模型建构;推理能力

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下通称“新课标”)将数与运算放在一起作为一个主题,充分地彰显了把数和运算贯通的重要性。数与运算主题的内容包括整数、小数和分数的认识及其四则运算。数的运算教学重点在于理解算理、掌握算法,感悟数的运算以及运算之间的关系,体会数的运算本质上的一致性,形成运算能力和推理意识。

“小数乘法”是北师大版小学数学教材四年级下册的教学内容,教材安排有三个模块:一是鼓励学生借助先前的经验尝试解决问题;二是鼓励学生借助面积模型探索小数乘法的计算方法;三是结合前两个模块的学习,通过多样化的算法,进一步巩固小数乘整数的方法。本节课的教学重点是在学习小数的意义和整数乘法的基础上,探索简单的一位小数乘整数的计算方法与算理。学习这部分内容能够为学生将来学习小数除法积累经验。为此,在教学中,教师要创设合理的情境,引导学生发现和提出问题,并从这些问题中梳理和聚焦一两个能逼近本节核心内容的问题。学生通过思考和探究,把所得所惑与同伴分享,在分享中得到别人的欣赏和建议,获得成功的体验。经过启思提问,激活课堂;探究发现,智慧分享;模型建构,理解深化;思维拓展,素养提升四个环节的层层递进,能够促进学生推理能力的发展,使学生形成规范化思考问题的品质。

一、启思提问,激活课堂

教师创设如下情境:同学们经常去超市买文具,今天我们就通过“买文具”的活动来学习数学知识。教师用课件出示教材中“商店购物”的情境图,先让学生观察,然后提出问题:从图中,你了解到哪些数学信息?

生:铅笔0.3元。

生:橡皮0.2元。

生:尺子0.4元。

生:转笔刀0.7元。

师:根据这些数学信息,你能提出哪些数学问题?

学生先在小组内交流,然后全班分享。

生:小红带了3元钱,想把这四样东西各买一个,她带的钱够吗?

生:买7块橡皮的钱可以买几把尺子?

生:买1把尺子比买1块橡皮贵多少元?

生:转笔刀比橡皮贵多少元?

生:转笔刀和尺子一共多少元?

生:铅笔和尺子一共多少元?

生:这些文具一共多少元?

生:转笔刀比尺子贵多少元?

生:买2块橡皮和3支铅笔一共多少元?

生:3支铅笔和4把尺子一共多少元?

生:1元钱可以买几块橡皮?

生:10元可以买1个转笔刀、3块橡皮和3支铅笔吗?

生:买2个转笔刀一共多少元?

生:买3支铅笔需要多少元?

生:买转笔刀和橡皮比买尺子和铅笔贵多少元?

生:买3个转笔刀和5把尺子一共需要多少元?

生:买5把尺子需要多少元?

学生一边说一边板书所提的数学问题。

师 :观察这些问题,你有什么发现?

生:我发现这些问题有的可以一步计算解决,有的需要几步计算才能解决,也就是具有挑战性的题目。

师:谁能在黑板上把具有挑战性的题目标注出来?

学生用星号在黑板上标出。

师:这些带星号的题目不能用一步计算解决, 具有挑战性。有兴趣的同学可以课后思考。我们先把它们擦掉,再看黑板上剩下能用一步计算解决的问题,它们有什么特点?

生:求“转笔刀和尺子一共多少元”是用加法计算,“转笔刀比尺子贵多少元”是用减法计算,“1元可以买几块橡皮”是用除法计算,“买3支铅笔一共需要多少元”是用乘法计算。

生:我可以用不同的符号标出来,用减法计算的用小方块标,用加法计算的用圆圈标,用乘法计算的用三角标,用除法计算的用星号标。这样就能看清楚了。

师:他的想法真好,这样就一目了然了。

师:我们把黑板上的一步计算的问题又进行了分类。想一想,这节课我们重点解决什么问题?

生:小数加法、减法以前我们学过,这节课我们要重点解决小数乘法的问题。

生:小数除法是在学了小数乘法以后才能解决,我们这节课重点要学小数乘法。

师:大家通过自己提出问题和分析问题,找到了本节课的核心问题——如何计算小数乘法?这节课我们就来学习小数乘法。

【解析】教师提问可以保障教学有序进行,但教师的问题不一定是学生想知道的问题,学生根据图中信息提出的数学问题很多、很散乱。针对学生的提问,教师要引导学生根据问题进行分类,分层梳理。学生会发现,这些问题有的可以一步计算解决,有的则需要几步计算才能解决,具有一定挑战性。教师引导学生把具有挑战性的题目标注并记录下来,让有兴趣的学生在课后思考。黑板上只剩下能用一步计算解决的问题,教师再让学生对比分析。这时,学生发现,“求转笔刀和尺子一共多少元”是用加法计算,“削笔刀比尺子贵多少元”是用减法计算,“1元可以买几块橡皮”是用除法计算,“买3支铅笔一共需要多少元”是用乘法计算。教师引导学生将黑板上剩下的一步计算的问题又进行了分类,最终找出本节课重点解决的核心问题——如何计算小数乘法?

二、探究发现,智慧分享

教学的基本单元是问题—思考—分享,有了问题后,学生必须经历充分的思考,才能进行有效分享。为此,接下来教师可以提出问题:买3支铅笔需要多少元?怎样列式?

学生先独立思考,列出算式。

生:0.3 + 0.3 + 0.3。

生:0.3 × 3。

师:你是怎么想的?

生:“1支铅笔0.3元,求3支一共多少元”就用0.3 + 0.3 + 0.3。

生:“1支铅笔0.3元,求3支一共多少元”就是求3个0.3是多少,用乘法计算。

师:这两种方法都可以,哪一种更简便呢?

生:用乘法计算更简便。

师:为什么呢?

生:求几个相同加数的和的运算,用乘法计算简便。

学生再讨论计算方法,分享不同算法。

师:0.3 × 3怎么计算呢?请大家以小组为单位探究计算方法。

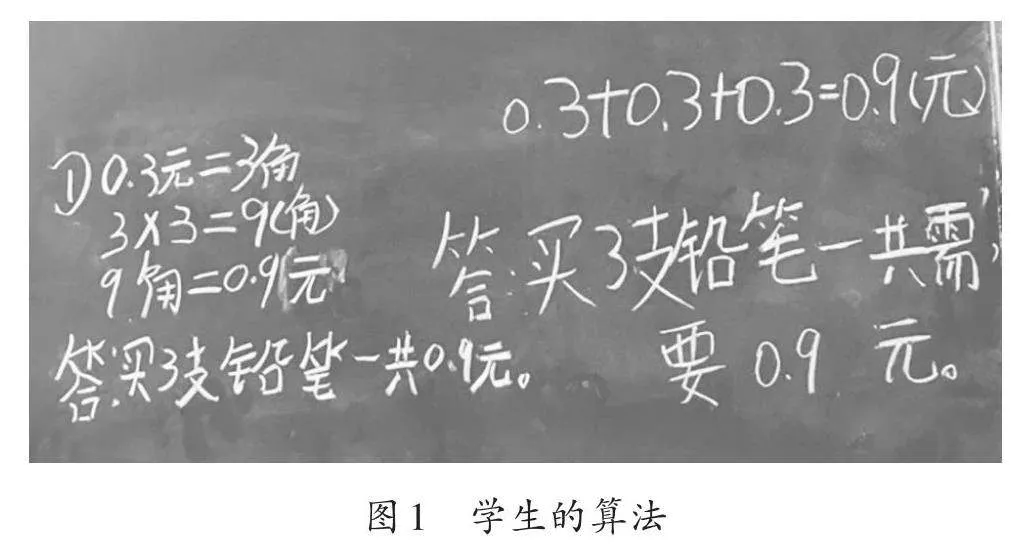

在小组讨论的基础上,全班交流。学生板书自己的算法(如图1)。

师:说说你是怎么想的?

生:0.3 + 0.3 + 0.3 = 0.9(元),0.3 × 3 = 0.9(元)。

生:0.3元 = 3角,3 × 3 = 9(角),9角 = 0.9元,0.3 × 3 = 0.9(元)。

师:这两个同学的解法有什么特点?

生:第一种解法是把小数乘法转化成几个相同小数连加。

生:第二种解法是把小数乘法转化为整数乘法。

师:两种方法都是把小数乘法的问题转化成学过的知识来解决,用旧知解决新问题,这是转化的思想,是我们学习数学必不可少的学习方法。希望大家在今后的学习中要学会运用转化的思想来学习新知识。

【解析】学生在探究出一种方法时,教师要提示:还有其他算法吗?学生的算法可用他们的名字来命名,如张明算法、李芳算法等。这样可以激发学生的探究兴趣。

学生的分享可以分为个别分享和小组分享两种,这一环节更适合于学生个别分享。教师把学习的时空还给学生,无论学生分享的观点正确还是错误,教师都应给予肯定和表扬。此外,为了分享机会的公平,还可以采取不举手就发言的方式。

三、模型建构,理解深化

针对学生可能出现的以下两种思路:一是转化成几个相同小数连加;二是通过元、角、分的相互转化,把小数乘法转化为整数乘法。教师要及时鼓励学生,同时引导学生发现:两种方法都是把小数乘法的问题转化成学过的知识来解决,这样就能够渗透转化思想,让学生体会到计算的一致性、连贯性、整体性、逻辑性。

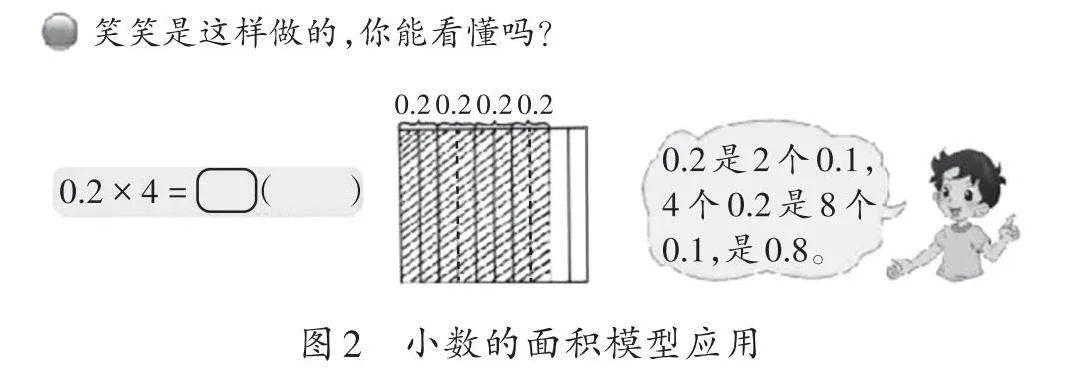

教师可引导学生用小数的面积模型进一步解释0.2×4=0.8的道理,先呈现笑笑的作品(如图2)

教师可让学生4人一组进行讨论交流,并派代表全班分享。

师:0.2怎么表示?4个0.2怎么表示?涂色的8条表示8个什么?为什么4个0.2就是0.8?

生:0.2是2个0.1,4个0.2就是8个0.1,就是0.8。

生:我用算式来说一说,0.2 × 4 = (2 × 0.1) × 4 = (2 × 4) × 0.1 = 8 × 0.1 = 0.8。其中,0.2表示2个0.1。

教师引导学生运用乘法运算定律进行扩展,出示题目(如图3):买3把尺子需要多少钱?学生先独立解决,在小组内讨论,再全班分享。

师:先说一说自己的方法,再记录别人的方法,再提出自己的困惑,最后小组分工展示。

生:0.4元 = 4角,3 × 4 = 12(角),12角 = 1.2元,0.4 × 3 = 1.2(元)。

生:0.4 + 0.4 + 0.4 = 1.2(元)。

生:0.4是4个0.1,3个0.4就是12个0.1,也就是1.2。

师:同学们的方法都对,你还有哪些不懂的问题?

生:为什么0.3×4结果大于1? 为什么0.2×4结果小于1?

【解析】教师引导学生用小数的面积模型进一步解释0.2 × 4 = 0.8的道理,这种方法学生不易想到。教师呈现小数的面积模型并提问:笑笑是这样做的,你能看懂吗?引导学生4人一组进行讨论交流,并派代表全班分享。这部分内容适合团队分享,在小组交流后,组长梳理大家的成果,然后派代表全班交流。

新课标强调以计数单位为核心,使学生将运算融会贯通。在人工智能时代,运算的本质是推理,学生要在理解算理的基础上掌握算法,要认识到计算就是参与运算的数的计数单位重新进行分解与组合,根据数的意义、运算的意义进行分解与组合。

四、思维拓展,素养提升

教师先引导学生借助直观模型探索小数乘法的计算方法,说一说课后练习一题目的意义,动手涂一涂,并根据涂的结果进行全班交流。然后,教师让学生“练一练”课后练习二,并鼓励学生用不同的方法解决问题。再“练一练”课后练习三,让学生口算,并在小组内交流自己的想法。再“练一练”课后练习四,先让学生说一说每个乘法算式及每幅图表示的意思,并涂一涂,得出结果。最后,“练一练”课后练习五,让学生学会解决生活中简单的实际问题,学生独立完成后在全班分享自己的想法。

【解析】练习题的设计应紧扣教学重点,教师要及时了解学生知识掌握的情况,调控课堂节奏,使学生在分享交流中进一步加强对小数乘法算理的理解。

在本节课中,学生经历了三次分享:第一次是学生根据情境发现并提出问题,全班分享。问题提出后梳理有价值的问题是促进学生的深度思考。第二次分享是教师把教学重点放到了学生关心的问题上,基于学生提出问题,自主探究、合作交流,学生不再是被动的学习,而是主动的学习,重在让学生领会算理、算法,从而提升学生学习数学的兴趣和应用意识,发展学生的数感。第三次分享是借助面积模型探索算法时在小组内进行充分交流后再分享,要求人人参与、小组协作分工完成。学生的学习活动都紧紧围绕“问题”进行,学生的每一次分享都要借助于充分的思考,通过自己去思考,分享解决问题的不同思路和策略,最终得到思维提升。“问题生成”“学生分享”循环往复,使学生在不断解决新问题的过程中学习数学知识、发展数学能力、培养数学核心素养。

在小组交流分享中,每一个学生发表自己的观点,等台上分享完毕,台下同学会评价:“我补充”“我建议”“我表扬”等,第一个发言的学生觉得大家没有听懂他的意思,就进行第二次表达。在这个过程中,学生的质疑问难能力和批判性思维得到了提升,能够不断形成讲道理、有条理的品质 。

参考文献:

[1]查晓东,李明.依托解题教学提升学生的逻辑推理能力[J].数学通讯,2024(12).

[2]吴荔婷.运用画图策略,培养数学推理[J].小学教学参考,2024(8).

(责任编辑:杨强)