“双新”背景下地理学科大单元复习教学策略研究

2024-09-19孙夏青

摘要:“双新”背景下,地理学科大单元复习有助于学生知识的整合和思维能力的提升,是在地理复习中落实地理学科核心素养的有效途径。在大单元复习过程中,解决关联性较强的真实问题,能够触发学生的真实学习,生成解题模式。在自主探究、小组合作等活动中开展全面、及时、有效的反馈评价,能够提升学生的地理复习效率,促进核心素养落地生根。

关键词:核心素养;大单元复习;初中地理

2022年4月,教育部印发《义务教育课程方案和各学科课程标准(2022版)》,明确到2025年,新课程、新教材(以下简称“双新”)的理念和具体要求落实到初中教育各个环节。大单元复习策略契合“双新”背景,强调知识的归纳与整合,围绕大概念使课程知识趋于结构化,在大任务创造的真实情境中达成素养育人的目标。因此,如何将新课程理念贯穿新教材之中,重组地理知识体系,创新复习方式,构建地理复习模式,达成素养育人的根本目标,是一线教师面临的现实而紧迫的问题。笔者从“揭秘舌尖上的北方美食”这一真实情境出发,探究如何提升地理复习效率,高效培育学生的地理学科核心素养。

一、大单元复习教学的概念及意义

(一)大单元复习教学的概念

大单元教学是指依据新课程要求将知识内容重构为新的学习单元,围绕创设的某一主题将知识有逻辑地进行结构化设计而开展的系列活动。大单元复习教学则是在大单元教学的基础上,充分考虑学生已经掌握的知识情况,以大概念为核心,围绕大主题创设情境任务,开展一系列解决真实问题的教学活动。在这个过程中,学生将所学知识重组、深化、应用,形成具备可视化的思维结构,提升地理学科核心素养。

(二)大单元复习教学的意义

大单元复习教学可以帮助学生建立起知识与真实生活之间的连接,通过概念的迁移与协同思考提升解决实际问题的能力,建立知识体系,形成高阶思维;可以帮助教师打破传统填鸭式或习题式的复习模式,提高教师专业化水平;可以弥补传统教学中先教后学再评和评价方式单一的不足。教师可在教学活动中实施多种评价方式,及时反馈目标的达成情况,形成“教—学—评”一体化的完整闭环。

二、大单元复习教学模式的建立

在大单元复习教学过程中,教师不仅要将知识和思维结构化,更要在大概念、大情境、大任务的统领下实现系统问题结构化、教学活动结构化。

基于此,大单元复习教学应以《义务教育地理课程标准(2022年版)》(以下通称“新课标”)为导向,按照其具体要求组建新的学习单元,提取可以将碎片化知识深度重组与迁移的大概念,确定既满足学生复习需求又可以生成解题模式的大主题,联系教材内容挖掘知识间的逻辑关系,在教学目标中科学融入评价要求。

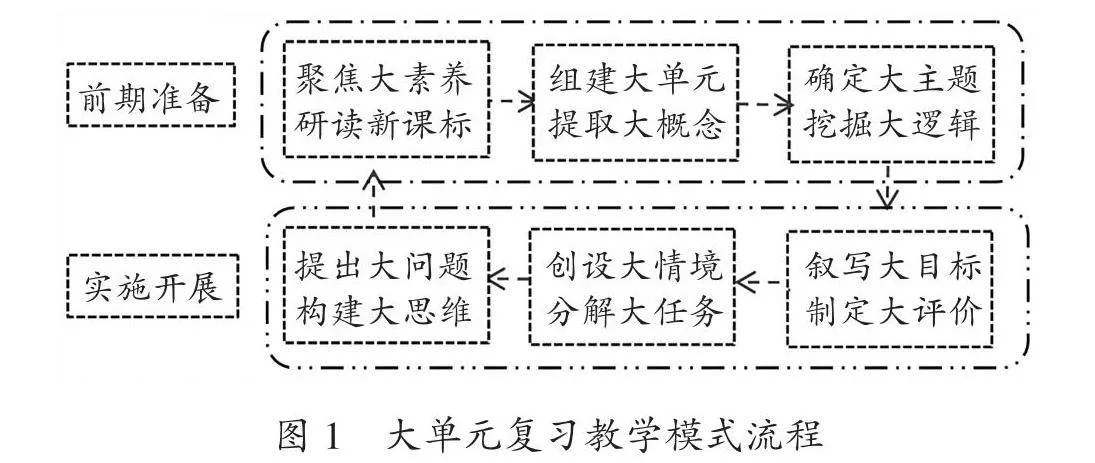

教师创设与真实生活相关的大情境,用真实的地理任务驱动学生自主探究,通过具有关联性的问题链建立新的思维结构,并通过对同类问题的再思考,让学生的思维呈现可视化、结构化。最终形成融合大概念、大主题、大情境、大任务,串联大问题、大思路的结构化教学(如图1)。

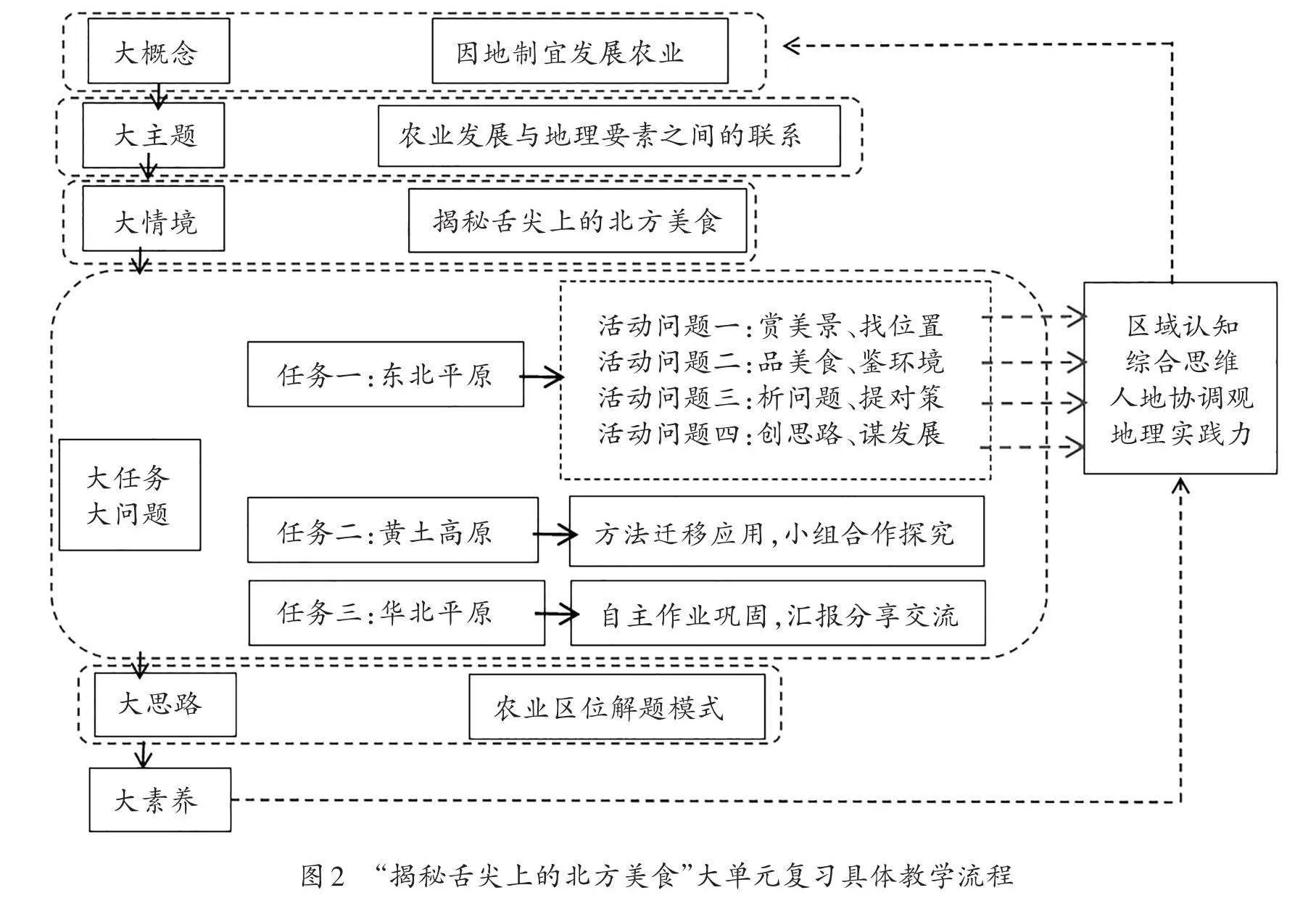

笔者根据“双新”的具体要求组建新的学习单元,选择“北方地区”为研究区域,提取与新教材内容相关的“因地制宜发展农业”的大概念,确立“农业发展与地理要素之间的关联”这一大主题。围绕这一大主题深挖各地理要素之间的内在联系,创设与实际生活相关联的教学情境,设计与之相关联的大任务和逻辑性较强的大问题,搭建思维体系,引导学生用已学知识解决实际问题,实现思维可视化、结构化,最终达成核心素养的具体要求。

二、大单元复习教学的具体实践策略

大单元复习教学在实施过程中采取以学习结果为起点,采取全过程的逆向教学设计,大致可分为明确预期学习结果、多元评价反馈和组织学习活动三个阶段。

(一)预设学案,重组知识

笔者结合地理学科核心素养,即区域认知、综合思维、人地协调观和地理实践力的具体内涵,研读新课标对区域地理的学业要求,将本单元的学习目标设定为:掌握区域位置分析方法,建立农业区位地理要素之间的相互联系;掌握农业区域的分析方法,并能迁移运用到同类地理问题的分析中;运用可持续发展思想分析地理问题,重点培养区域认知、综合思维和人地协调观,并达成过程性评价要求。

本节课在学习目标基础上将教材相关知识提取、重组,按照知识结构呈现在导学案之中,实现地理教与学的有机结合,有效提高地理学科复习效率。具体导学案内容如下。

1.学习目标

一是掌握区域位置分析方法,建立农业区位地理要素之间的相互联系(重点)。

二是掌握农业区位分析方法,并能迁移解决同类地理问题(难点)。

三是运用可持续发展思想分析地理问题,达成过程性评价要求。

2.自主学习——温旧知

(1)位置:①纬度位置;②海陆位置。

(2)自然环境特点:①地形区;②土壤类型;③温度带;④干湿区;⑤气候类型;⑥主要河流及水文特征。

3.合作探究——构新思

探究一:东北平原诞生了许多美食,如酸菜炖冻豆腐、铁锅炖鱼、松仁玉米、黄豆酱、辣白菜,等等。这些美食中的食材来源于哪些农作物,与农业哪些部门相关联?

探究二:东北平原发展农业有哪些有利的自然条件?

探究三:东北平原发展农业会遭遇哪些自然灾害和生态问题,人们又该如何应对?

4.展示汇报——作迁移

探究:黄土高原诞生了许多美食,如羊肉泡馍、山西刀削面、黄馍馍、粟面,等等。这些美食形成过程中的自然环境有何特点、面临哪些自然灾害、生态问题、该如何应对?

5.巩固练习——验成果

探究:华北平原诞生了许多美食,如胶东花馍、曲阜煎饼、河南烩面、驴肉火烧,等等。这些美食形成的自然环境有何特点、面临哪些自然灾害和生态问题,该如何应对。

(二)创设情境,设置问题

1.情境导入,激发兴趣

笔者以艺术家方明朗读的《沁园春·雪》视频片段作为导入,在“千里冰封,万里雪飘……”声情并茂的演绎中呈现出“白山黑水”“林海雪原”等壮美景观,不仅激发了学生的学习兴趣,给学生留下了直观体验和深刻的印象,而且加深其对中国地理差异性的理解。

2.设置问题,开展活动

区域差异性不仅体现在美景上,还有美食。在“揭秘舌尖上的北方美食”大情境下,笔者用大问题统领整个单元的学习活动,再将其设计成具有内在联系的问题链。以“任务一:东北平原美食大揭秘”为例,这一问题链主要分析东北平原的地理位置、自然环境特点,主要农作物、农业部门,发生的自然灾害和环境问题等内容,其中“成因分析”是学生学习的难点。因此,笔者从“如何揭秘东北平原特色美食”的大问题出发,运用“4W”分析法,即“Where(在哪里)—What(有什么)—Why(为什么)—How(怎么办)”,设计一系列相互关联、梯度明显的子问题,形成问题链,让学生在交流中生成新问题,再解决新问题,建立课堂学习路径,将新旧知识、各个地理要素有效结合,构建农业区位解题模式,形成高阶思维。问题链具体内容见表1。

3.构建体系,多元评价

笔者通过驱动式问题链“赏美景、找位置;品美食、鉴环境;析问题、提对策;创思路、谋发展”来引导学生进行思考、解决与归纳,梳理其内在联系,构建农业区位解题模式,并以板书的形式呈现各地理要素之间的相互联系和对农业发展产生的影响。

在教师的启发下,学生通过自主探究完成任务一后,教师继续组织开展以“任务二:黄土高原美食探究”为核心的小组合作活动,参照生成的农业区位阶梯模式,引发学生对同类探究问题的再思考,任务二是将学生的知识记忆转化为对思维的有效训练,也是地理方法的迁移应用,让学生在举一反三中实现知识和方法的内化与能力的提升。

在小组讨论汇报过程中,学生运用农业区位解题模式再次破解一系列问题,通过语言的表述将思维过程充分呈现,促使思维可视化、结构化。同时,教师在教学活动中开展及时评价,在自主探究、小组合作开展过程中依据过程性评价体系开展教师评价、学生自评、生生互评等多元评价,确保过程性评价有证可循,并将评价贯穿教学的始终,最终通过“任务三:华北平原美食探究”问题的解决来整理课前导学案的内容,再次进行自我评价检查知识和素养能力是否达成。具体教学流程如图2。

本课从大单元复习模式的建立、教学过程的开展、理论模型的生成、学习任务的评价等方面入手,教学过程中采用问题式教学方法,将关键且具有难度的问题进行分解,通过搭建“问题链”引导学生构建农业区位解题模式,在落实新课标要求的同时融入人地关系、农业可持续发展等理念,落实了“双新”理念驱动下素养育人的根本要求。

参考文献:

[1]叶慧.例谈地理大单元教学的设计思路与实施策略:以“自然灾害”复习课为例[J].地理教育,2022(11).

[2]常丽霞,姚伟国,凌敏.双新背景下高中地理“农业区位”教学设计:以“我国特色苹果优产区”为情境案例[J].地理教育,2021(14).

(责任编辑:赵静璇)