指向核心素养的小学语文科普类文本任务设计策略

2024-09-19叶萍

摘要:小学语文科普类文本教学应融合真实情境与任务挑战,激发学生的探索欲和求知欲,形成自主、探究的学习质态。教师可通过“创设真实情境,激发学习动力;融入直观图表,助力思维发展;对比语言特质,体悟表达效果;提供多元资源,扩展任务空间”,引导学生在理解科普知识的基础上,培养思维能力、鉴赏能力和表达能力,从而实现语文素养的全面提升。

关键词:新课程理念;科普类文本;学习任务;核心素养

科普说明文是小学语文教材中一种重要的、特殊的文体,是介绍、解说、普及相关科学知识的文章。从小学中年段开始,学生就开始接触这类文体。《义务教育语文课程标准(2022版)》(以下通称“新课标”)明确指出学习任务群“是语文课程的组织与呈现形式”,其本质是基于真实情境下语言文字运用的实践性活动,体现了语文课程的素养本位。适切而精准的教学策略,为优化和践行学习任务群提供了坚定的认知支撑,更是驱动学生完成学习任务、实现能力生长的重要载体。笔者以统编版小学语文教材中科普类文本的教学为例,谈谈科普类文本任务设计的实践策略。

一、创设真实情境,激发学习动力

新课标基于素养本位,倡导“创设真实情境”“设计挑战任务”。学习任务展现出价值鲜明的指向语言实践的综合性特征。教师要紧扣统编版小学语文教材中的人文主题和语文要素,创设真实可感的情境,增强学生的主动性、积极性和创造性。

科普说明文具有贴近现实、有情有趣的特点,为其学习情境的创设提供了前提条件。且编者已在选文的导读或者课后习题部分指出了创设情境的目的。教师要基于编者意图,根据说明事物的特点,利用视频、音频、图片等形象直观的方法,创设能激发学生兴趣的真实学习情境,带领学生理解陌生的科学词语,掌握抽象的科学原理,激发其探索科学世界的欲望。四年级下册第二单元设置的语文要素是:“阅读时能提出不懂的问题,并试着解决。”本单元精读课文《飞向蓝天的恐龙》的教学重点,就是要让学生在整体把握课文内容的基础上提出自己的质疑,并通过联系上下文、查阅资料的方式尝试自己解决问题。因此,教师在规划和设计学习任务时就要统整语文要素,衍生出契合学生认知能力和需要的任务式情境,从而将学习转化成为学生自主探究、解决问题的学习过程。

基于上述解读和定位,笔者设置以下任务式情境:科学博物馆面向全市招聘“小小讲解员”,面试考题就是在科学博物馆内的远古馆中选择一个熟悉的场馆进行讲解。学生原本就对远古馆充满了好奇,这一情境有效激发了学生内在的参与动力。借助这一情境,笔者规划三个子任务:一是讲解生物演化的进阶过程;二是从讲解员的身份考量,哪些信息是不能缺漏的,哪些是可以简略介绍的,是否要向观众推荐另一种说法以及相匹配的原因;三是针对观众的提问,应该做好哪些准备工作以便成功应对。

任务一是以初步尝试的方式,让学生的身心都沉浸在特定的情境氛围之中,并时刻都保持迎接挑战、完成任务的状态,从而在真实问题的驱动下,积极主动地建构知识,最终实现解决问题、完成任务、发展能力。任务二和任务三则借助情境赋予的角色定位,要求学生以特定的身份认真研读文本,针对所讲解的对象,准确捕捉信息、合理组织语言,实现从“读懂”向“会读”的转变,呈现出较为开放的思维状态。这样有助于唤醒学生的求知欲和探究欲,同时也为学生知识的迁移和运用提供了平台。

教师借助“科学博物馆招聘讲解员”这一真实情境将教材中的内容和要求与学生真实生活关联了起来,文本就不再是学生被动学习的对象,而成为了其完成情境任务、胜任情境角色的实用工具。

二、融入直观图表,助力思维发展

新课标要求学生“乐于探索,勤于思考,初步掌握比较、分析、概括、推理等思维方法”。教师需要在任务规划和践行的过程中,融入契合学生认知规律的直观、可视的图表,指导学生建构整体性的知识框架,拉近与文本之间的距离,从文本中提取关键信息,减缓思维认知坡度,为学生后续的语言文字运用提供抓手。

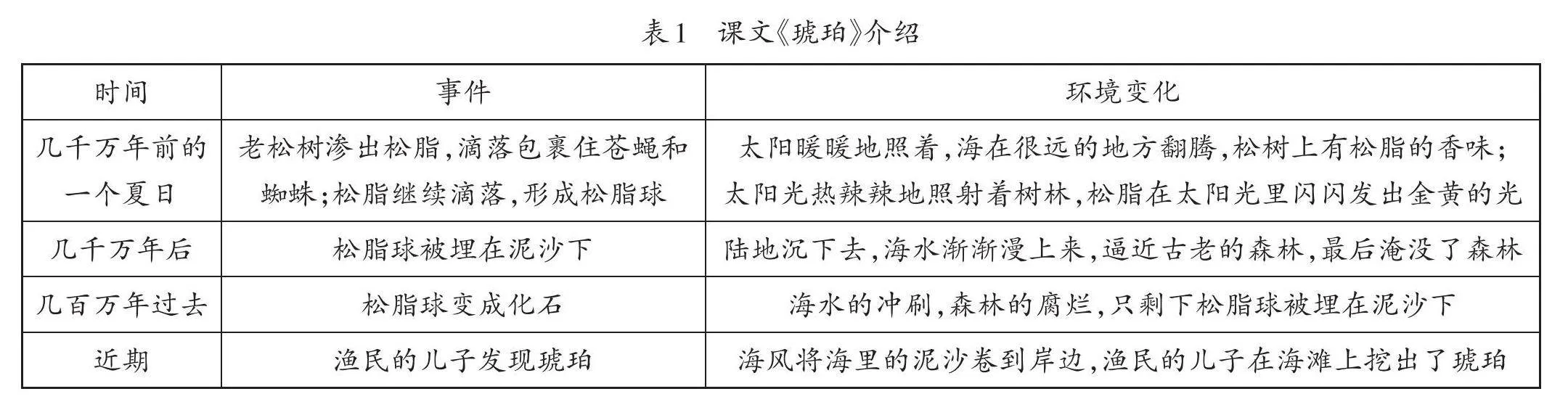

教学课文《琥珀》时,笔者引导学生化身为讲解员的身份,尝试针对课文内容,简明扼要地向游客介绍琥珀的形成过程。这一任务需要学生将拥有文字符号的文本,通过理解、内化与自身的原始认知进行融合,构建成一个有机的认知整体,并以语言的形式表达出来。教学中,笔者将整篇文章规划为时间、事件和环境变化等不同的维度(见表1)。

教师不能将学生的阅读思维仅仅停留在提取信息的层面上,而是要在学生完成表格的提取之后,设计指向琥珀形成的关键性核心问题:琥珀的形成经历了哪些关键阶段,这些阶段又是如何相互关联的。问题旨在引导学生深入思考琥珀形成的过程整体和各个环节之间的联系,从停留在表面的“了解”向琥珀形成的内在原理以及历史过程的内在“洞察”转变。

在案例中,笔者引导学生基于讲解员的角色定位,借助结构化、可视化的表格,以清晰、简洁的方式呼应、呈现琥珀形成的各个阶段,为学生了解琥珀的形成过程、洞察科学原理提供了抓手。学生借助表格中的时间维度,清晰地了解到琥珀形成所需时间的漫长以及各个关键时间点的变化,同时借助事件和环境之间的对应关系,更加直观地理解不同阶段之间的因果逻辑。简洁明了的表格也有助于学生深度记忆,并为之后向同伴介绍或复述提供助力。

三、对比语言特质,体悟表达效果

科普类文本有其独特的语言风格和表达特点,教师要善于从语言特质入手,借助对比方式,为学生提供深度品味和辨析的资源,感受作者遣词造句、谋篇布局的独特之处。

例如,五年级上册的科普类文本单元编选了两篇语言风格完全迥异的课文。一篇是常态性科普类文本《太阳》,语言严谨精准、平实易懂;另一篇是文艺类说明文《松鼠》,语言生动活泼、形象准确。与第二学段科普类文本中语言表达的精准性不同,第三学段的要求则有了明显的提升,教师可以将这两篇科普类文本的教学定位为感受不同类型的说明文表达方式,同时体悟不同语言风格所形成的不同文本效果。

在精读课文《松鼠》时,笔者带领学生借助课后思考题第二题的要求“阅读课文中具有典型价值的语句”找出语文课文相对应的词语,体会表达形式的不同。

笔者首先节选了《中国大百科全书(第二版)》的三个语句,“松鼠体形细长,体长17~26厘米,尾长15~21厘米,体重300~400克。”“松鼠在树上筑巢或利用树洞栖居,巢以树的干枝条及杂物构成,直径约50厘米。”“松鼠每年春、秋换毛。年产仔2~3次,一般在4、6月产仔较多。”虽然课文中对于松鼠的特征也有介绍,但与这些语句有着较大差异。这就需要教师引导学生先阅读这些语句,了解语句介绍了松鼠的哪些方面,然后再从课文中找出相对应的内容,由此形成鲜明的落差和对比,在联系对比中进行深度辨析与品味。

通过对比三个语句与课文中对松鼠体型的描述,学生可以发现二者在表达上的差异。《中国大百科全书(第二版)》的描述更为客观、具体,还提供了精确的测量数据,而课文则采用了更为生动、形象的语言,不仅描绘了松鼠的外貌特征,还赋予它“漂亮”“乖巧”“驯良”等主观评价,使读者能够更直观地感受到松鼠的可爱之处。

通过这种对比阅读,学生能够深刻认识到不同的文本有不同的表达方式和语言风格,不仅有助于更深入地理解课文内容,还能提升文学鉴赏能力和语言表达能力。此外,通过对比不同来源的文本,学生还可以学会从多角度、多层面地了解某一事物,形成更全面的认识。

四、提供多维度资源,扩展任务空间

教师不仅是课程资源的使用者,更是课程资源的开发者。教师应结合教材定位、文本特质以及学生的认知经验等,积极为学生拓展多维度的学习资源,带领学生从原本的单一维度向着多元维度进发,拓展学生的学习空间,助力学生认知能力的不断发展。

精读课文《太阳》时,其重点包含了两个鲜明的维度:其一,内容理解层面,了解作者是从哪些方面来介绍太阳以及太阳和人类关系的;其二,写作表达层面,感知作者介绍太阳的说明方法,体会说明方法的表达效果。笔者从这两个方面出发,拓展相关资料:从内容理解层面,拓展与太阳基本知识和特性相关的资料,如太阳的结构、温度、亮度,太阳活动对地球气候的影响等,并将资料转化成为教材课文的资料延伸,帮助学生更全面地了解太阳。从写作表达层面,出示一些讲述说明方法的专业性文本以及介绍说明文阅读方法的资源,并结合《太阳》这篇文章中使用的说明方法,如列数字、举例子、作比较等进行范例呈现,帮助学生更直观地感知和理解这些说明方法的应用和效果。之后,笔者设计了与太阳相关的小练笔,如《我眼中的太阳》《太阳能的应用与未来》等,引导学生运用所学的说明方法进行写作实践,通过读写结合,巩固所学的写作技巧,并提升自己的表达能力。

新课程背景下科普类文本的教学需要教师融合真实情境与任务挑战,激发学生的探索欲和求知欲,帮助其在理解科普知识的基础上,提升思维能力、鉴赏能力和表达能力,从而真正实现语文素养的全面提升。

参考文献:

[1]徐枫桦.科普说明文的文体特质及其教学策略[J].河南教育(基教版),2023(5).

[2]丁元林.视角融合下的语文教学策略研究:以小学语文科普说明文的教学为例[J].江苏教育,2022(41).

(责任编辑:姜胜林)