指向数学核心素养发展的跨学科项目式学习活动实践探析

2024-09-19李玥崔美孙燕鹏

摘要:在小学数学教学中,教师不仅要用教材教数学,还要通过开展跨学科项目式学习活动,引导学生在真实情境和实际问题中经历发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的过程,多角度拓展数学学科的育人价值;引导学生感悟数学知识之间、数学与其他学科之间、数学与社会生活之间的联系,积累活动经验,感悟思想、方法,提升解决实际问题的能力,形成和发展数学核心素养。

关键词:数学核心素养;跨学科项目式学习活动;育人价值

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下通称“新课标”)要求“第一、第二、第三学段主要采用主题式学习,第三学段可适当采用项目式学习”。根据新课标的要求,笔者针对北师大版小学数学教材二年级上册第二单元“购物”一课,设计了“爱心小集市,让爱不闲置”主题式跨学科项目式学习活动,引导学生在真实情境和实际的问题中经历发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的过程,运用“人民币”的相关知识和语文、美术学科的相关知识与方法,使学生感悟数学知识之间、数学与其他学科之间、数学与社会生活之间的联系,积累活动经验,感悟思想、方法,提升解决实际问题的能力,形成和发展数学核心素养。

一、寻找数学学习与真实生活的联系

关于人民币的学习是学生体会数学与现实世界关联的重要素材,其蕴含的单位十进制模型是学生后续学习的重要基础。为更好地了解学生已有的知识与生活经验,笔者开展了有关“人民币知识与经验储备”的问卷调查,在二年级随机选取4个班级作为样本,以了解学生对人民币的总体认识、对人民币单位转化的认识和用人民币解决问题三个方面的情况。

调查发现,学生对人民币的认识存在以下不足:一是货币量感缺失。“1元和10元分别可以购买什么”直接反映出学生对货币单位的量感。由于二年级学生年龄较小,且随着支付方式的改变(使用支付宝或者微信等进行交易),缺少使用人民币的生活经验,只有少数学生能够正确回答1元和10元的购物问题。二是兑换能力不足。虽然大部分学生都认识几元,但只有少部分学生认识几角和几分。这也导致学生对货币单位十进制关系的理解粗浅,虽然大部分学生知道1元=10角,但对于“如何拿出5元钱”这个问题,只有很少的学生想到了2种以上的方法。

基于以上分析,笔者确定了如下单元目标:一是认识人民币的单位元、角、分,知道1元=10角,1角=10分。二是认识各种常用面值的人民币,了解各面值人民币之间的关系,会进行简单的计算,能解决简单的实际问题。三是学生经历购物活动,初步体会人民币在社会生活中的功能和作用,形成对货币多少的量感和初步的金融素养,了解简单的货币文化,体会数学与日常生活的密切联系。四是在购物活动中了解问题解决策略的多样性,感悟有序思考的数学方法,提升思维能力;同时,培养学生的观察能力、动手操作能力,使学生增强应用意识。

二、设计指向真实任务的跨学科项目式学习活动

学生在生活中的闲置物品比较多,既浪费资源,又浪费空间,有些闲置物品直接丢掉,十分可惜。面对闲置物品带来的困扰,学生产生了将自家的闲置物品进行售卖,用得到的钱为父母买礼物或买自己需要的物品的想法。为此,笔者确定活动主题为“爱心小集市,让爱不闲置”,并把驱动性问题定为:如何在爱心小集市中成为金牌销售员?

【活动一】小小调查员

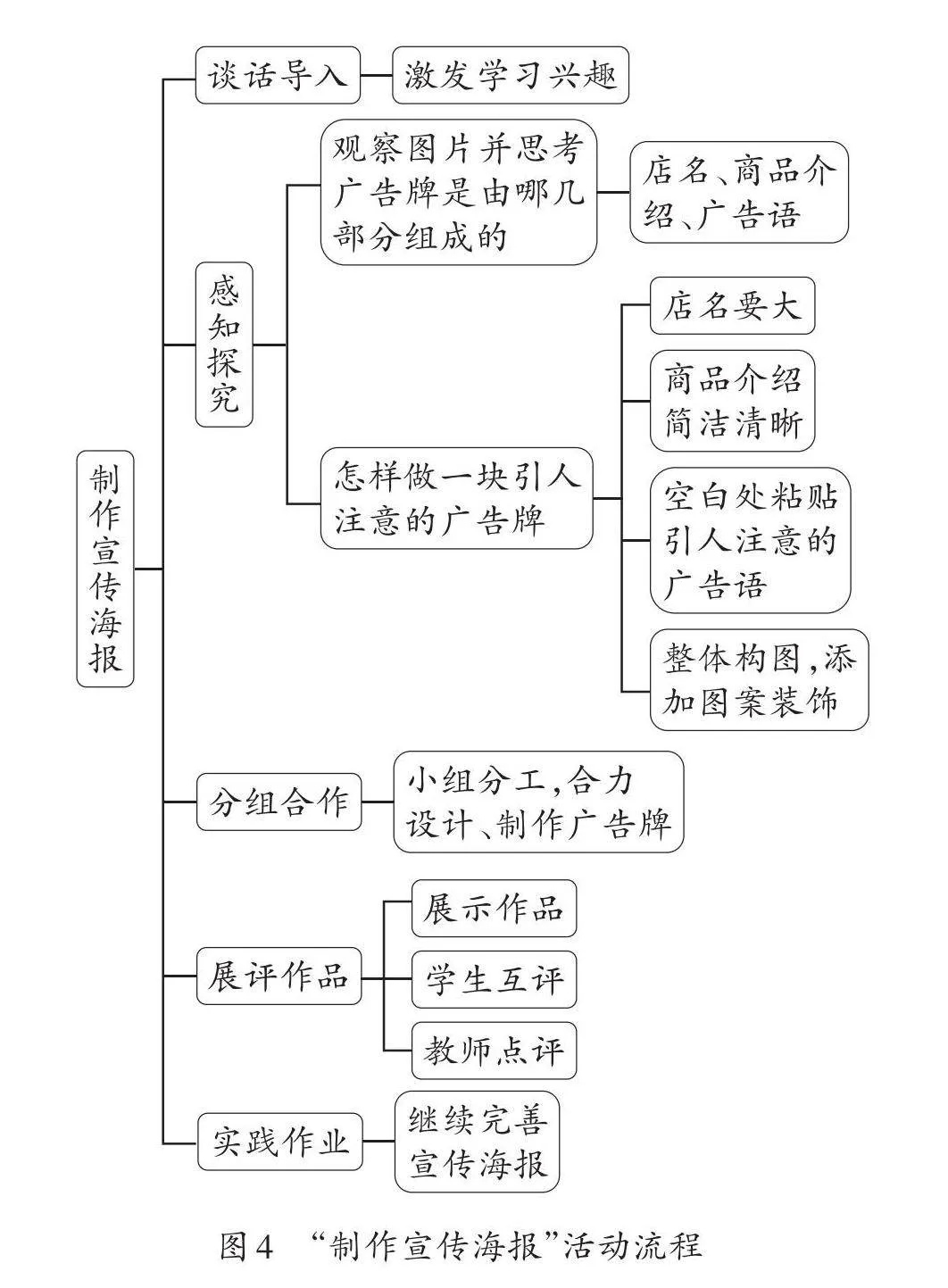

任务1:开展小集市启动会,确定活动主题(如图1)。

任务2:组建合作学习小组。教师应引导学生进行分工协作,学生结合自身能力及擅长的领域,分工协作,分别进行采集数据、整合计算、查阅资料、采访以及汇总资料等,共享资源,协力开展“爱心小集市,让爱不闲置”的主题活动。

任务3:调查了解集市活动的要素。教师引导学生以小组为单位,实地走访超市等购物场所,了解集市活动要素。

【活动二】小小研究员

任务4: 结合生活经验,研究人民币相关的文化知识。

一是你想了解哪些关于人民币的内容?根据自己感兴趣的问题展开调查,及时记录调查信息。

二是你了解到哪些关于人民币的知识?将自己或小组的调查结果进行整理,以适当的方式呈现(考虑到学生年龄特点,呈现形式一般都是以文字或拼音、图片或实物描述为主。对于部分能力较强的学生,可以鼓励其在家长的协助下以思维导图或PPT等形式呈现)。

三是对整理的内容进行介绍。交流课前搜集的人民币相关资料,进行整理归纳,分组汇报人民币图案及构成元素的含义。接下来,学生观看视频,了解中国货币的历史知识,并初步了解其他国家、地区货币的形态及面值等情况,了解简单货币兑换的金融知识,形成初步的金融素养。

四是人民币的兑换与计算。教师设置“人民币的兑换与计算”活动主题,活动目标是以“数钱”活动为载体,使学生经历分类、整理、观察、操作等具体活动,了解人民币的单位及元、角、分之间的关系;使学生在“购物”活动中学会付钱、找钱,感受付钱策略的多样性;进行人民币的简单计算,培养学生的数感,使学生形成对货币多少的量感,感受数学在生活中的实用价值。活动流程如图2所示。

交流前,教师需要了解学生准备分享的内容,合理安排展示顺序。学生可以从课内重难点知识拓展到课外知识,也可以根据作品分类汇报。如果时间允许,建议教师给更多学生提供展示和交流的机会,从低年级开始培养学生完整、有序表达的能力,帮助学生建立学习数学的信心。

学生经历“提出自己感兴趣的研究问题—选择一定的方法进行调查—记录、整理调查结果—展示交流”的全过程,有助于初步培养提出和解决问题的意识与能力。针对二年级学生的年龄特点,教师在任务设计和布置时应给予一定的提示或指导,重点任务是认识人民币的单位和各种面值。

任务5:研究语文学科相关知识(“我是小小推销员”)。这次口语交际,是让学生尝试做推销员,向别人介绍一种商品。为了指导学生初步学习推销的方法,使学生成功地把一件商品清楚明白、简洁生动地介绍给他人,笔者结合口语交际的内容精心设计了“尝试性推销商品”的活动,旨在指导学生初步学习推销的方法,给学生以商品推销的初步体验,使他们感受成功的快乐;在活动中提高学生的口语表达、应对、倾听、提问等能力;使学生学会用一定的说明方法从外观、规格、用途、使用方法、价格等方面有条理地介绍“商品”,努力用语言打动别人,并能针对别人提出的问题作出回答和解释(如图3)。

在教学中,学生参与的积极性很高,真正体验到了推销员的角色,享受到了口语交际的快乐,达到了初步学会推销方法的目的。

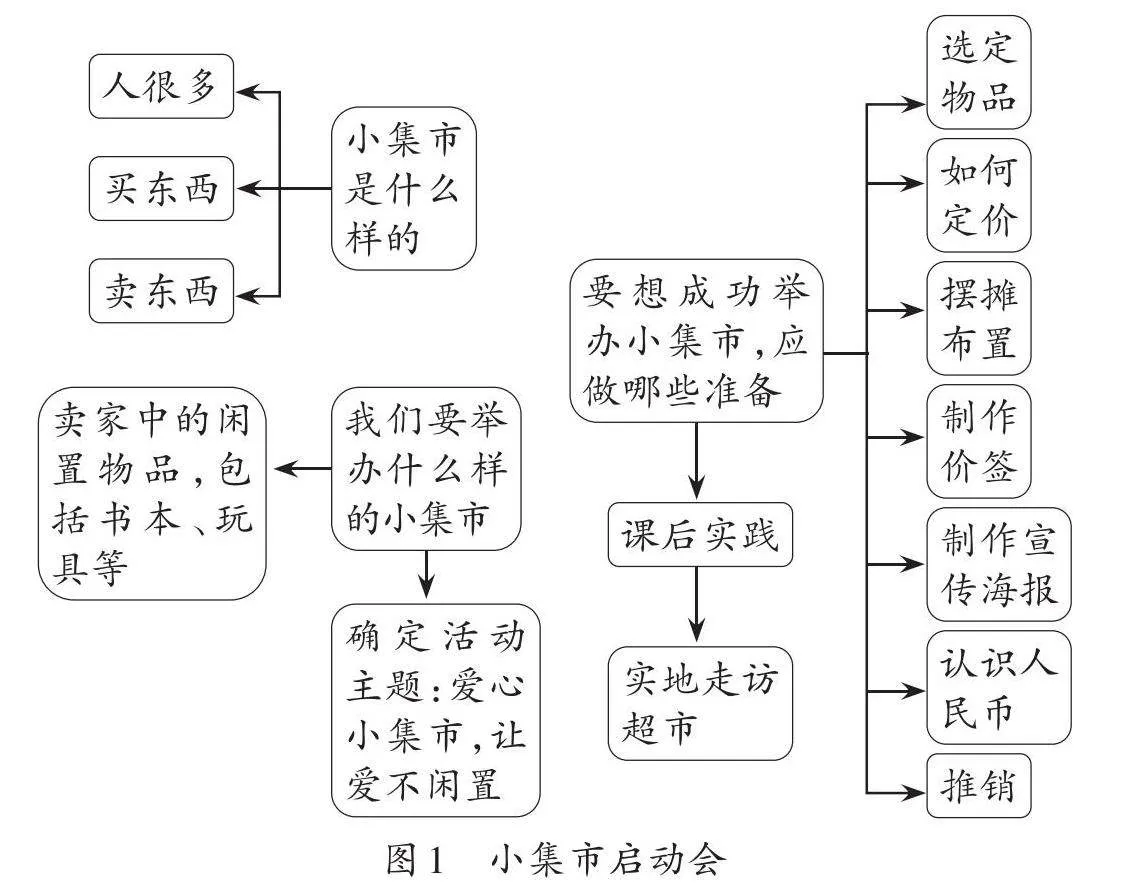

任务6:研究美术学科相关知识,制作价签、宣传海报。课上,教师引导学生运用图形、文字、色彩等要素,设计了形式多样的宣传海报,用“现实折扣”“2元小店”“1元起售”“低价秒杀”等生活化的语言概括了各自小店的特色。教师巧妙地将美术课程与主题活动相结合,引导学生学会用数学的语言描述现实世界,培养学生的想象力和创造力,使其感悟数学的审美价值,发展创新意识(如下页图4)。

【活动三】小小策划师

任务7:策划集市活动。师生共同策划活动方案,活动目的是将学生闲置的物品与同伴分享、交换,得到自己喜欢的物品,并通过计算,得出付款数量,学习主动推销自己商品的方法,学习设计促销语。活动目标是培养学生的理财能力、沟通交流能力及市场交换和物品交换意识,让学生在情境模拟中提升实践能力和社会交往能力。活动流程为:准备售卖(教师提前布置场地,给每个小组划分区域,各小组布置自己的售卖场地,摆标语牌、装饰卖场,分类摆放闲置物品、摆好对应价签,准备售卖)—开始售卖(教师宣布售卖要求后启动售卖活动,A组学生扮演顾客购买B组学生闲置物品,在“商品”交易中进行特殊的语言交流,对买卖物品做记录,学会简单的数据统计、计算;有序地推销、介绍自己物品,大方、声音响亮地推销交流;互换角色,体验“推销员”和“顾客”的不同角色)—售卖结束(整理物品,汇总、计算,统计收益)—评价、反思(反思自己在活动中的表现,公正地评价自己、同伴、小组在活动中的表现)。

【活动四】小小销售员

任务8:在小集市中,争当金牌销售员。教师引导学生在真实的购物活动中合理使用人民币,树立勤俭节约的意识。在买卖过程中,学生将1元、2元等不同面额的人民币与商品建立对应关系,感悟商品与货币的对等价值。在收付款的过程中,学生准确进行单位换算,形成对货币多少的量感。在教师的指导下,学生述说购物的过程,并且反思评价,进一步积累使用货币的经验,形成初步的金融素养,体会数学的实践价值。

【活动五】小小点评家

任务9:学生自评、互评。在开展“爱心小集市,让爱不闲置”的活动过程中,学生收获颇丰。首先,综合应用了数学、语文、美术等学科知识,明确所学知识彼此有密切联系,可以整合,能够学以致用。其次,团队的智慧是学生克服困难的法宝。每一次遇到难题,学生都坐下来互相交流,不断地发散思维,共享智慧,一次又一次地解决难题。在整个过程中,学生不断地取他人之所长,补自己之所短,可谓收获满满。最后,学生提升了综合能力。学生虽然经历了很多挫折,但回顾这一路,也在不停地寻找解决问题的办法,由之前的一头雾水到学会如何利用时间、有效管理项目的进程,这些都在提升学生的综合能力。

教师不仅要用教材教数学,还要通过开展跨学科项目式学习活动,多角度拓展数学学科的育人价值,引导学生像数学家一样思考,使学生在探寻数学方法与内容系统化和一般化的过程中把握数学知识本质,在深度思考中提升关键能力和必备品格,进而培养数学核心素养。

参考文献:

[1]孔凡哲,赵欣怡.小学数学跨学科的主题式和项目式学习的实践路径[J].小学教学(数学版),2024(3).

[2]王永春,张珈瑞.小学数学项目式学习的设计与实施[J].小学数学教育,2023(17).

(责任编辑:杨强)